从康熙择址营建避暑山庄看相承保护承德优良地理环境的必要性

2022-04-18袁炳悦

袁炳悦

(1.承德市易经研究会;2.承德市传统文化学会,河北 承德 067000)

现在的承德在明末清初时称作热河,当时还只有热河上营、热河下营两个不大的居民点(小山村),这就是清代史籍中所载承德之最早汉文地名。热河为世人所瞩目缘于清康熙帝择址于此肇建了热河行宫(即今承德避暑山庄)①,这是中国现存规模最大的皇家园林,天然形胜,人力妙融,为中国古典园林典范之作。因康熙帝常年的北巡、秋猎和避暑一系列活动产生的聚集效应,吸引了大量人口到避暑山庄周围定居,山庄所在之地逐渐具备城市的雏形,康熙晚年已呈“生理农桑事,聚民至万家”之景象。雍正元年(1723年)十月设热河直隶厅进行正式地方区域行政管辖,隶属直隶省霸昌道,为承德设立衙署之始,也标志着承德城市的正式形成。雍正十一年(1733 年)改置为承德直隶州,此后热河、承德二个地名亦相袭并用,流传至今②。1994 年12 月17 日,承德避暑山庄及周围寺庙成功列入世界遗产名录。一园一城半部清史,半拙半巧一览河山。康熙帝缘何钟情热河(承德)之地并由此营建起名动天下的皇家园林及塞外宝刹?众多专家学者已有很多探讨,见仁见智,而避暑山庄周围优良的地理环境特别是得天独厚的地形地貌是其中最为重要的影响元素则为共识。本文即由此展开论述,旨在通过回顾历史思索现在,珍惜承德的地理名胜资源,为今后承德发展山水园林城市,打造国际旅游名城提供有益借鉴。

一、康熙帝择址营建避暑山庄过程回顾

(一)康熙之时择址建园理念概述

明末造园家计成所著《园冶》是中国历史上第一部全面系统地总结和阐述造园法则与技艺的著作,也是世界园林艺术研究的珍本,从选址、规划与设计建筑物、叠山理水、铺装地面、选择石材和借景等方面对中国古代造园的各环节都做了深入具体的总结和阐述,集中体现了古代造园者的智慧和艺术追求,为以后造园者奉为圭臬。营建理想的居住或修养环境,是从古至今人类对于生存环境的一个基本追求。在《园冶》中,计成强调“相地合宜,构园得体[1]”,意为选择适宜的基地,并对其进行合理的园林设计和营造是造园成功的关键。所谓“负阴抱阳,背山面水”是古代堪舆学中包括宅居、村落及城镇等居住环境选址的基本原则,而对于园林的选址,计成在《园冶》中强调“园地惟山林最胜”。

康熙和臣下为此进行了长时间、多次的实地踏勘,其《芝径云堤》诗可为佐证:“万几少暇出丹阙,乐水乐山好难歇。避暑漠北土脉肥,访问村老寻石碣。众云蒙古牧马场,并乏人家无枯骨。草木茂,绝蚊蝎,泉水佳,人少疾。因而乘骑阅河隈,弯弯曲曲满林樾。测量荒野阅水平,庄田勿动树勿发。自然天成地就势,不待人力假虚设。”于此可见康熙选址造园的过程及思路。

(二)康熙择址营建避暑山庄过程

康熙开始北巡和首举木兰秋狝之后,一路上也建了不少行宫,但多为临时搭建的“御幄”,且环境也都不是特别满意。热河上营起初也并非清帝北巡的必由之路,康熙四十年(1701 年)十一月十四日,康熙帝自京师赴遵化谒祖祭陵,回銮途中十二月三日出喜峰口冬猎,过今宽城孟子岭、龙须门,平泉市党坝、雅图沟、七沟,承德县三沟、头沟、双峰寺,初八经三道河到达热河上营,这是他第一次途经今承德避暑山庄所在地一带,距创行木兰秋狝已有20 年,显然,这里的山水地貌和奇峰秀景令康熙帝大为心动。此后就经热河下营、喀喇河屯、两间房、古北口回銮。次年六月十六日,康熙帝经古北口出巡塞外,至闰六月十四日自喀喇河屯进驻热河下营,这次来热河意向很明确地是为营建行宫进行实地考察,沿途停留28 天。七月初三传谕工部,对热河上营“差官划界布桩,此后禁断行猎、放牧”,于此完成行宫选址,并作出了施工前的部署。回銮京城后,于十一月初三颁谕称:“今习武木兰己历二十载,柔远抚民,朕所惟念,然尚无从容驻跸之所。今从臣工之请,宜于热河肇基行宫,俾得北疆之安绥,……著工部、内务府参酌南北名园,供奉画稿,构设烫样,以呈预览。”

据有关专家考证,热河上营即今承德市中心区火神庙一带;下营即今承德市大石庙乡庄头营子村,相间25 华里。乾隆《热河考源》记载:“热河,今称武列水,水源有三……,三源既汇,又西南流沿山庄东北,历锤峰下,山庄之内亦有温泉流出汇之,于是始有热河之名。”此处热河即武列水(后称武烈河),北从波罗河屯(今隆化县)南流折而东,经热河上营、偏岭、大石庙,在热河下营注入滦河。这段武烈河水因上、中游有温泉注入(包括避暑山庄所在地温泉所涌之水),故而冬日非严寒而不封冻。冬日清晨,水汽遇寒冷空气而凝结成雾,故称热河。当时蒙语称为“哈伦告鲁”或“哈伦廓勒”(“哈仑”汉文意为热,“廓勒”为河,即热的河流)。(关于热河还有2 种说法,仅列为参考。(1)晚清以后,习惯上往往把避暑山庄的热河泉从五孔闸流出,至注入武烈河这一段热河小溪也称为热河,全长0.3 公里;(2)避暑山庄定形后,热河泉水流入澄湖的夹道只有几十米长,也称热河,故有世界上最短的河流之称,载入《大英百科全书》。)

康熙四十二年(1703 年)上元节过后,工部、内务府派出属员齐集热河下营,测绘、构图、设计、备料,为热河行宫开工做好准备。当年六月初三日,康熙帝出古北口巡视,二十五日驻喀喇河屯,召集会议,听取行宫开工汇报、作出相关指示并慰劳了有关人员。七月二十,康熙帝自热河上营去七八十里外的汤泉沐浴斋戒。七月二十三日(9 月4 日),康熙帝于热河上营筑台恭祷天地,敬尊先祖,明昭誓词,宣号职司,热河行宫正式奠基开工。

本着保持原始天然风致,不做过多人为建置,不流于纤巧雕琢的建园原则,初期的热河行宫,以湖区为主要园林景观体系,疏通了河道,修筑堤坝,按照古代“一池三山”之法修筑芝径云堤、环碧岛、如意洲岛、月色江声岛。康熙四十七年行宫已具备澄波叠翠、长虹引练等16 景。此后又将正宫修建在高敞之处。康熙五十年,在新修的正宫题匾“避暑山庄”,将已有景观组成三十六景,康熙帝为每一景题诗写序,介绍其位置和意境。此后又开辟了镜湖、银湖,在下湖的水闸上修建了3 座重檐亭榭—水心榭;在东湖修建了清舒山馆;重新修建了高大的宫墙。由内务府派出热河总管负责管理行宫事务,派驻千余兵丁看守陈设、维护园林,为皇帝驻跸服务。

二、热河(承德)得天独厚的优良地理环境

(一)地理位置优越,物产丰富

承德地处燕山腹地,群岭环抱,丹霞地貌广布。北部是茫茫林海,广袤草原;中部为低山丘陵,林木茂盛;南部峰峦重叠,峡谷幽深。海拔200-1600 米,平均海拔350 米,最高峰雾灵山2118 米。

从地理方位上看,承德介于北纬40°12′-42°37′,东经115°54′-119°15′,地处内蒙古高原与华北平原的过渡带,属温带大陆性季风型山地气候,四季分明。冬天虽然寒冷,但由于四周环山,北部是属于阴山山脉的塞罕坝,东北为七老图山,两者将西伯利亚寒流削弱,同时阻断暖湿气流沿滦河、潮河向上,故温度要高于同纬度其他地区,气候相对温润;夏季凉爽,雨量集中,基本上无炎热期,因而燕山余脉植被丰富,生态环境优良,现在承德林地面积占河北省的43.4%,草地面积占40%,森林覆盖率48%。

从当前地理区划上看,承德市位于河北省东北部,距北京约254 公里,南邻京津,北倚辽蒙,有着“一市连五省(市)”的特殊区位优势,是环京津、环渤海和冀辽蒙交界地区的重要城市,是连接华北、东北两大经济区的交通枢纽,内蒙古东部地区的重要出海通道。

承德物产丰富,仅就农作物等动植物资源来说,种类多样且储量大(参见表1),目前拥有华北地区最大的食用菌生产基地,中国北方地区重要的中药材生产基地。

表1:清代热河(承德)物产简表

(二)独具特色的地形地貌和理想的水系分布

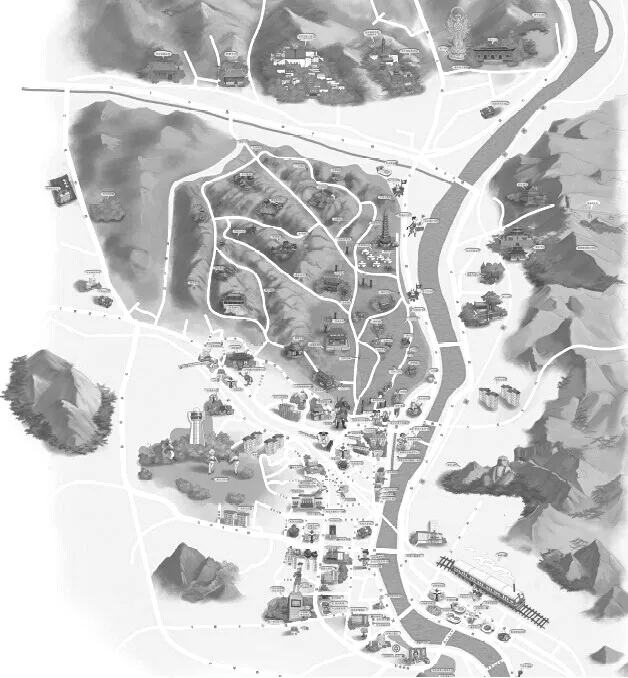

避暑山庄所在地段和后来的城市中心区从地貌上来说是燕山山脉东麓的河谷盆地,地势西北高,东南低,南北狭长,东西宽1 公里,南北长近7 公里(参见图1)。

武烈河自北向南蜿蜒而过,贯穿谷地,东西两岸奇峰秀岭(丹霞地貌)对峙:

西靠半环状山峦,广仁岭(又称风摩岭,清初原称为热河岭,康熙五十七年劈山开路工赐名为“广仁岭”)、双塔山诸奇峰矗立;

河东岸有磬锤峰、蛤蟆石、罗汉山耸列;

往北远有金山、黑山近有狮子岭、松树梁(西武烈岭)作为屏障;

南有僧冠峰、九华山交错南伏。

就水流来看,武烈河从北向南依次有狮子沟旱河、西大街旱河、石洞子沟旱河、牛圈子沟旱河自西向东流过汇入,再往东南与自西向东曲折而来的滦河相汇。

图1: 避暑山庄所在地段地形简图(图片来源于网络)

水是灵动的景观,又是山水的灵魂。承德的水系分布非常理想,境内有滦河、潮河、辽河、大凌河四大水系纵横交错,水面、水量稳定而充沛(清初时可以行舟),年产水量37.6 亿立方米,且水质优良,温泉广布,又是京津唐的重要供水源地(占潘家口水库年入库总水量的93.4%、密云水库入库总水量的56.7%)。

概而言之,山庄所在地周边为燕山余脉群山环绕,山势多为西北东南走向,按堪舆学“寻龙望势”之说,是为龙脉;武烈河由北而来流绕其东,滦河由西而来纵横其南,来水浩大(清初这两条河流均可通船即是例证))。两河相汇,在北为“天门”,转向东南为“地户”,二者之间是藏风聚气、宜居颐养的风水宝地。故而承德特别是山庄所在地的地形地貌可以用“山环水抱,形胜环列”一语而形容,这也说明日后康熙帝称避暑山庄格局为“水心山骨”绝非溢美之词。

三、择址热河营建行宫等大型皇家建筑符合清前期安定北疆的战略规划

(一)热河战略位置重要,利于关注北疆局势

避暑山庄及周围寺庙承载着清代帝王高瞻远瞩的政治抱负,其肇建是康熙帝为了北部边疆安定、巩固多民族国家的统一,“择址相地”,深思熟虑后作出的英明决策。

山庄所在虽地处塞外,却道近京师,至京两日路程,快马急驰固可朝发夕至;而从热河上营往围场递送急讯,也能晨发暮收,便于皇帝“理政视事”,“驻营莅政,接见臣下,一如宫中。”在此建造大规模的行宫,地理位置适中,尤其军事地理价值重大,为控扼京师至漠南蒙古之间重要节点地段,不仅能呼应北巡和木兰秋狝,在塞外接近蒙古的地方营造一个清帝北巡视察基地,怀柔藩部,便于边疆各民族上层人物朝见清帝,而且既可以呼应秋猎,籍此训练军队、北慑诸藩,也可做到理政与休闲兼顾,习武绥远和养生避暑同行不悖,如此可实现清帝“察民瘼,备边防,合内外之心,成巩固之业”的雄图大略。是以后来乾隆帝记载此事说:“自秦人北筑长城,畏其南下,防之愈严,则隔绝愈盛,不知来之乃所以安之。我朝家法中外一体,世为臣仆,皇祖避暑山庄,每岁巡幸,俾蒙古未出痘生身者皆得觐、宴赏、赐赉,恩益深而情意联,实良法美意,超越千古云。[2]”

(二)符合清帝既要保持游牧民族习俗又要兼顾理政、休闲的理想愿望

契丹以及满族先人女真人长期在北温带山地丘陵地带居住生活,形成“夏居山林”、“秋采山珍”、“秋冬违寒,春夏避暑”等习俗,而两地移驻、随时行围打猎成为常态,是以行宫的出现势所必然。但从辽、金、元到清代康熙前期,行宫以帐殿(御幄)为主要形式,临时处理军政急务尚可,而康熙帝北巡和秋猎途中,王公大臣乃至皇子都要随扈伴驾,蒙古各部首领要来觐见,办理政务和生活起居所必需的大量物品,都要携带,秋猎用的大批物资也要运送或中转、储存,是以建造一处理政、狩猎、休闲兼顾的大型行宫已是必然之事。

然而修建符合上述要求的多功能大型行宫绝非易事,除了政治、经济环境具备因素之外,选址也很重要。

从狩猎、休闲兼顾来看,环京畿地带开辟猎场的首选就是东北方向的滦河两岸,清初摄政王多尔衮以及顺治帝出塞北巡、打猎即到沿此方向的喀喇河屯、昌平、遵化等地。顺治六年(1649 年),多尔衮“加派钱粮”筹资在塞外修建“避暑宫城”,七年七月曾解释说:“京城建都年久,地污水咸,春秋冬三季犹可居止,至于夏月,溽暑难堪。但念京城乃历代都会之地,营建匪易,不可迁移。稽之辽金元曾于边外上都等城为夏日避暑之地,予思若仿前代造建大城(指大型行宫),恐靡费钱粮,重累百姓,今拟止(只)建小城一座,以便往来避暑,庶几易于成功,不致苦民。[3]”塞外避暑“小城”即“喀喇城”,从多尔衮的话中可见移居避暑早已成贵族们的生活习惯。当年九月多尔衮暴卒于此。顺治八年(1651 年)顺治帝北巡于此驻过一次,其后在遵化开辟出清东陵风水区,符合狩猎、休闲避暑之地就非滦河北岸的喀喇河屯-热河-坝上一带莫属了。康熙帝以后在此基础上扩建为喀喇河屯行宫,其中构园主体即是山林,辅之以滦河水体。

四、热河环境特色契合古人选择山水园林形势格局的理念

(一)上佳的山水格局

在康熙四十一年六月这次考察热河决定行宫择址时,随扈人员多为工部、钦天监官员,长于测量计算,对堪舆相地都颇有见识,如西洋传教士闵明我(时任钦天监监正)、刘应(曾任皇太子允礽老师,汉文造诣颇深)二人;随行的高级官员中,大学士吴琠、张玉书,吏部尚书陈廷敬,礼部尚书李光地,工部尚书王鸿绪,侍郎张英,副都御史励杜纳,起居注官揆叙、张廷玉、满保等,多出自官宦世家或科举门第,对地理考证、选址造园皆有相当造诣。随扈众人认为热河上营所在地势呈西北高东南低走向,群山层峦叠翠,地形富于变化,奇峰分列,似众象朝揖,环抱有情,“若天桥、若僧冠、若罗汉、若双塔、若雄鸡、若磬锤,各存凝态”;其间有武烈河及滦河诸支流纵横蜿蜒,是极适宜辟建行宫别院养生的吉地风水。总之,热河之地“高明爽垲,扶阴抱阳”,是汉扬雄《太玄经注》中所说“天门开,佚荡荡”的“洞天福地”的意境[4]。

在《钦定热河志》(卷八十)中对当时热河地形地貌也有类似的描述:“昔我圣祖仁皇帝于康熙四十二年肇建避暑山庄,阴阳向背,爽垲高明,地居最胜,其间灵境天开,气象宏敞,俯武列之水,挹磬锤之峰;……凡夫敞殿、飞楼、平台、奥室,莫不因地形,任天趣,不崇华餙,妙极自然。”

热河的地形地貌很称雄才大略的康熙帝的心思,所谓山厚人肥,山明人达,这里地形富于变化,峰峦涧壑、缓坡平地、湖沼河流、林泉瀑布俱备,符合古人对于山水形胜的选择观念。从康熙《避暑山庄记》中关于山庄“金山发脉,暖溜分泉,云壑渟泓,石潭青霭。川广草肥,无伤田庐之害;风清夏爽,宜人调养之功。自天地之生成,归造化之品汇”[5]的描述,可见于热河择址建园是对于山水格局的充分考量。

(二)生态环境优良,适于养生避暑休闲

清初的热河之地人烟稀少,气候温和,其优良的生态环境在符合清帝养生避暑休闲环境条件的同时也满足了躲避令人生畏的痘疹(天花)的需要。

清初最大的疫情是天花,是一种烈性传染病。满洲人进关后,非常不适合京城一带盛夏酷暑炎热的气候,天花频发,当时从北方来的满族人染病和死亡率都极高,依然被视为不治之症,令人谈之色变。康熙帝就几乎命丧天花,但也“因祸得福”,出过天花而健在即具有终身免疫力竟成了他承继皇位的最有利条件。所以康熙帝成年亲政后积极倡导推动对天花的防治,并十分重视对传统隔离防痘方法的继承,在实施中有所创新,营建避暑山庄与蒙古各部落首领围班制度的建立即是典证,清代防痘最有效的时期就是康熙在位之时。

康熙帝对出行起居的环境的安全需求是非常在意的,心理需求很高,当时的京都水土自然被康熙帝看作是不理想的,自康熙二十三年到四十六年,他巡历大江南北,不仅在举行木兰秋狝时也多处寻觅避暑之地,而且两次去兴安红川消夏,也曾多次出古北口、喜峰口巡幸塞外,总没找到理想的养生避暑环境。塞外十几处行宫,大多相对简陋,喀喇河屯行宫规模稍大些,环境也颇为清秀,然而这也不是康熙最为满意之地,唯独热河上营所在地段的山水、地貌、空气诸多自然环境吸引他驻跸不想离去,而且当地百姓年高寿长不染痘疫,康熙认为是天赐之福,既便于养生避暑,坐汤疗养,同时不误听政理政,也避开了痘疫发作期,便于边疆各族首领在天高气爽的秋天入觐大清皇帝,同时也达到了亲和各少数民族的政治目的,便决意在此建大型避暑行宫。

(二)具备良好的营建大型皇家园林所必须的建筑施工条件

1.选景有广阔的空间

当时的热河地貌类型齐全,河流,山泉、丘陵、山地,森林毕备,自然环境可称壮丽幽美,选景有广阔的空间,便于整体规划。园林构成素以山水为主,故有园林“无山不俊,无水不媚”,“仁者乐山,智者乐水”的理念,这一传统来源于人类对自然界的审美共识和生活体验。而历来皇家园林选址,首选可纳自然山水入园之地域,热河上营作为“既有群峰会合,又有清流萦绕,绮绾绣错,烟景万状,蔚然深秀”[6]的避暑胜地,形貌兼山水之胜,无疑非常宜于营造大型园林。据有关专家推测,当时的工匠还通过对地形、水流、植被、建筑、铺装等进行处理,来营建山庄舒适的气候环境。

2.居民稀少而无扰民之虑;物产丰富,利于降低营建花销,省工省时省费

热河上营所在地当时是蒙古人的游牧场,大规模营建既不会侵占民田民居,也省去搬迁之虑,不致于扰民,利于减少营建成本。

当地丰富的物产(参见表1)为修建热河行宫这样大规模的皇家园林建筑施工提供了充分的原材料保障,从粮草到建筑材料如石料、砖瓦、木材等等,都是用量巨大,而充分利用当地物产就地取材,可建窑烧制砖瓦构件,可就地通过河流浮运或冰运木材,既减少运输(物流)环节,降低了营建花销,也利于节省工期。这些在康熙帝《御制溥仁寺碑文》中说的很明白:“因指山庄之东,无关于耕种之荒地,特许营度为佛寺。陶甓于冶,取材于山。工用无输挽之劳,金钱无逾侈之费。[7]”

五、 保护避暑山庄周围山水形胜的必要性

避暑山庄建成后,清代康熙、乾隆、嘉庆、咸丰四帝在此避暑理政共达一万余天,许多重大历史事件在这里发生。清帝例行的北巡拥有了重要的中转站和补给地,山庄在安定北方、怀柔蒙藏等北疆少数民族等重要事务中发挥了积极作用,清代许多著名的政治、军事、民族和外交大事也都是在这里发生的,其见证了历史兴衰,成为清代政治活动的重要舞台,是历史上中国作为统一多民族国家强大、繁荣、统一、安定的象征,承德也由此成为清代第二个政治中心。

康熙择址营建避暑山庄奠定了今后三百余年避暑山庄及周围寺庙的山水构架,后来的历次改建基本只是景点内部调整,而且其后以外八庙为代表的诸多皇家寺庙也是以山庄为中心呈众星拱月之势分布开来。从承德城市历史发展的层面看,避暑山庄的营建吸引了大量人口,带动了当地各行业和产业的发展,由此在巩固北疆安定的背景下形成了承德这座城市,与山庄同期开展的武烈河治理和清坝修建为此后三百余年承德城市建设提供了一种有益借鉴。避暑山庄及周围寺庙其实已超越了普通园林与寺庙的价值,打上了康乾二帝加强民族团结、巩固国家边防的政治抱负与智慧的深深印记,也是记录三百多年前中华一统、共创辉煌盛世的历史丰碑。

避暑山庄及周围寺庙的择址营建过程体现了游牧与农耕文化的整合以及多民族文化的融合与统一,作为中国园林史上最后一个集大成的艺术典范之作,不仅对中国园林艺术理论发展和庚续的贡献良多,而且对现代造园艺术研究、建筑设计、水利设计、城市布局规划等方面具有高度的指导和借鉴意义。避暑山庄及周围寺庙的择址营建使得承德由塞北山村成为享誉国内外的旅游胜地,是中国首批历史文化名城,先后荣获中国十大风景名胜、中国优秀旅游城市、旅游胜地四十佳、国家重点风景名胜区、中国摄影之乡和中国摄影家创作基地、全国首批5A 级景区等多项桂冠。

成功列入世界遗产名录是避暑山庄及周围寺庙营建史上乃至承德发展史上浓墨重彩的一笔,走向世界的承德势必要继续依托避暑山庄及周围名山宝刹来开拓文旅融合以及国际旅游名城旅游事业。2010年7 月《承德市人民政府关于适度控制老城区住宅建设促进城市发展的决定》指出:“按照‘减量、留白、增绿、整容’的理念,通过对老城区住宅建设的有效控制,加快拆除与避暑山庄、外八庙不相协调的建筑,保护、传承历史文化遗产……还原历史文化风貌;建设皇家文化、休闲旅游等高端项目,推动休闲旅游产业率先发展,成为城市经济的战略支撑。以加快老城区‘中疏’为重点,促进新城区的快建,推动人口外迁和服务市民功能的外移……。[8]”在《承德市城市总体规划(2016-2030 年)》中,将承德的城市性质定义为“国家历史文化名城,国际旅游城市,连接京津辽蒙的区域性中心城市”,同时规划:“按照历史文化名城、历史文化街区、文物保护单位和历史建筑三个层次构建历史文化保护体系。……重点保护历史城区内‘老城外庙拱卫山庄,三水两轴群峰环绕’的城市格局。严格保护与山庄选址对应或借景的山体。严格保护避暑山庄内重要观景点及景观视廊,控制视廊内建筑的高度、体量、色彩以及开发强度,避免对视廊内的视觉景观造成破坏。重要景观节点观山视廊至少要看到山体的1/3。对现状超高建筑择机进行拆除或降层处理。[9]”这种指导思想体现了承德的城市管理者对文化遗产的重视,对保护和传承的努力,从另一个角度也说明了承德的城市规划布局、水利建设、矿藏开采,都与避暑山庄周围山水形胜息息相关,必须要在有效保护的同时,从产业布局到城市规划,从人力资源配置到旅游文化开发等各个方面做到科学设计、有序发展。

结语

习近平总书记在2019 年全国民族团结进步表彰大会上就曾经指出,“中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。”2021 年8 月,习近平总书记莅临承德市考察,在避暑山庄围绕文化遗产保护传承实地调研时指出,承德避暑山庄底蕴深厚,在民族交往交流交融、宗教与社会相适应、传统文化保护和传承、人与自然和谐相处等方面具有重要历史价值和时代意义。

推原论始,从康熙帝择址营建避暑山庄到雍正帝为热河之地改名再到乾隆帝在承德设府建制以及嘉庆帝设置热河都统,山庄以及山庄所在城市的发展过程无疑是一段深厚的人文历史。“承德”一词出自《尚书·周官》中“六服群辟,罔不承德,归于宗周”之语,为“承受德泽”之意。抚今追昔,避暑山庄周围自然山水之本色与先贤的苦心经营造就了避暑山庄这一永恒的珍贵文化符号,使自然风景与人文历史交相辉映。传承丰厚遗产,促进民族团结,这正是当代承德之“承”灵韵之所在,所以我们必须要保护好避暑山庄及周围寺庙的历史“活化石”,珍惜得天独厚的优良地理资源,让旅游资源可持续发挥效能,真正践行文化自信,传承好中华文明的优秀基因,以细学、实干、笃行为建设生态强市魅力承德助力加劲,不负总书记的关怀和嘱托,不负家乡的绿水青山!!!

注释:

①几经演变,前者管辖地域远大于后者。清代的热河地区相当于今长城以北的河北省承德市、内蒙古赤峰市和辽宁省朝阳市、阜新市等所辖地区。此外,承德因位于滦河北岸,故又称滦阳(水之南为阴,水之北为阳)。

②据著名避暑山庄史研究专家刘玉文先生《避暑山庄初建时间及相关史事考》(《故宫博物院院刊》2003 年第4 期,第25 页)一文所述:据《康熙起居注》载,康熙四十二年至四十六年,年年驻跸热河上营,从四十七年起,康熙每年北巡到热河,不再驻跸热河上营。热河上营这一名称从此在《康熙起居注》及《清实录》中消失,代之而起的热河行宫这一名称开始在诸文献中出现,有清一代沿用不废。康熙五十年重新修建了热河行宫的正宫,康熙皇帝题写了“避暑山庄”四字刻制成鎏金云龙匾挂于内午门上,热河行宫由此正式定名为“避暑山庄”。但是在《钦定热河志》和《承德府志·巡典》中仍称热河行宫,只有在康熙和乾隆的诗文中,才经常见到“避暑山庄”的字样。