国内外六所高校应急管理本科专业人才培养研究

2022-04-13李舒艺

李舒艺

(武汉大学 政治与公共管理学院 湖北 武汉:430074)

当下,我们正身处于一个充满不确定性的世界,突发性公共危机事件时常出现,社会对应急管理专业人才的需求日渐增大。国内应急管理学科发展起步较晚,2003年的“非典”事件是推动我国应急管理专业发展的首要契机。“非典”过后,我国陆续出台了《国家突发公共事件总体应急预案》、《突发事件应对法》等[1],使得国内应急管理领域的专业知识研究与培训教育热潮开始萌芽。2004年,经教育部批准,河南理工大学开设了我国第一个公共安全管理本科专业[2]。此后,暨南大学、防灾科技学院、武汉理工大学、北京师范大学等院校也相继开设了应急管理本科专业[3]。2019年末突发的新冠肺炎疫情进一步凸显了全面加强应急管理工作的重大意义[4],也成为我国应急管理学科发展的历史性转折点。2020年7月,清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学等20所教育部直属重点高校成为国家首批“应急管理”二级学科试点单位。本文在大量查阅国内外开展应急管理本科教育院校培养方案的基础上,选取培养体制较为健全的国内外六所院校进行了研究。

1 国内应急管理本科专业人才培养典型案例分析

当前我国应急管理专业的学科建设与人才培养还处在初级阶段,大多数院校专业开办历史较短、经验不足、基础薄弱。截至目前,国内开设应急管理专业的院校仅四十余所(含本科教育与研究生教育)。本文选择国内应急管理本科专业建设较为系统完善的河南理工大学、暨南大学与武汉理工大学进行了研究。

1.1 基本情况

河南理工大学于2005年设立公共安全管理专业,是国内最早开办应急管理专业本科教育的院校,2012年教育部高等学校本科专业目录调整时,将公共安全管理专业改为公共事业管理专业(应急方向),目前该专业下分两个方向,其一是政府应急管理与安全社区建设方向,其二是公共安全管理方向[5]。暨南大学于2009年成立全国首个应急管理学院,下设应急管理系与应急管理专业,并建立了应急管理研究中心(基地)。武汉理工大学于2019年成立安全科学与应急管理学院,是全国首个应急管理专业建设点,该校应急管理专业聚焦于三大重点领域:大数据应急管理、突发事件承灾载体的韧性管理和应急物流与供应链管理[6]。

1.2 培养目标

从表1培养目标来看,三所院校的应急管理专业都是为了培养新时代复合应用型人才,但是侧重点有所不同。河南理工大学公共事业管理专业(应急方向)下设的政府应急管理与安全社区建设方向,致力于培养具备较强理论知识、能够在机关单位从事相关管理工作的高素质人才;而公共安全管理方向则更强调实践能力、全方面培养能够在突发事件全过程中妥善处理、科学应对的应急人才。暨南大学应急管理专业则注重于培养本专业领域内的综合性人才,除了掌握公共事业管理的相关知识外,重点培养学生的舆情分析、风险评估等应急能力。相较而言,武汉理工大学应急管理专业的培养目标更具体细致,与研究方向密切相关,强调大数据处理、韧性城市规划及管理、应急物流与供应链管理等,尤其突出对学生科研能力的培养。

表1 国内典型院校应急管理本科专业培养目标

1.3 课程设置

从表2课程设置来看,河南理工大学针对不同研究方向设计了不同的课程体系,政府应急管理与安全社区建设方向侧重于掌握社区管理、安全社区建设方面的知识,而公共安全管理方向则需重点了解公共安全风险管理、安全文化建设等方面的内容。暨南大学作为一所综合性大学,应急管理本科专业所开设的课程相当丰富,包括管理学、政治学、社会学、法学等多个学科的知识。从某种程度上说,这种多学科交叉式的课程学习,更有利于培养学生的创新精神与创造能力。武汉理工大学应急管理本科专业在课程设置上融合了河南理工大学与暨南大学的特点,不仅学科覆盖面广,而且在不同方向上还以自身的学科资源优势为依托,有针对性的开设了相关课程,如:大数据安全与治理、智慧安全城市概论等。

表2 国内典型院校应急管理本科专业课程设置

1.4 实践环节

从表3实践环节来看,暨南大学应急管理专业对学生的实践要求较为常规,未突出专业特色。实践教育与理论课程的数量形成鲜明对比,且“社会实践”、“毕业实习”的有关要求不明,缺乏专业指向性。河南理工大学与武汉理工大学则开设了较多相关实践课程,在专业实践课中,区分研究方向,合理设置课程,有针对性地培养学生处理突发事件的能力,突出重点方向,强化专业优势,凸显院校特色。

表3 国内典型院校应急管理本科专业实践环节

2 国外应急管理本科专业人才培养典型案例分析

国外应急管理专业发展历程较长,学科建设与人才培养体系相对成熟。本文重点整理了美国北得克萨斯大学、新西兰奥克理工大学和加拿大约克大学三所院校应急管理本科专业的人才培养体系。

2.1 基本情况

北得克萨斯大学创立于1890年,是美国第一类研究型高校之一。该校设立了全美最早的应急管理与规划理学学士学位(EADP),设有卫生与公共服务学院和应急管理与灾害科学专业,重点研究方向是应急管理与规划;奥克理工大学是新西兰八所国立综合研究型大学之一,该校在应急管理领域内的师资力量雄厚,设有灾害风险管理与发展部和灾害风险管理与发展专业;约克大学在全加拿大综合类大学排名中位列前十,是加拿大首个同时开办应急管理本科与硕士教育的高校,设有安全科学与应急管理学院和灾害与应急管理专业。

2.2 培养目标

从表4培养目标来看,国外三所高校都明确培养能够在政府机构、私营企业、非营利组织或人道主义组织中工作的应急管理人才,但是各校人才培养的重点不同。北德克萨斯大学侧重于培养学生的社区重建与灾后恢复能力,奥克兰理工大学更注重提升学生的风险应对与管理能力,加拿大约克大学则着重增强学生的应急分析、应急决策、应急指挥等专业实践能力。

表4 国外典型院校应急管理本科专业培养目标

2.3 课程设置

从表5课程设置来看,国外三所院校都着眼于微观视角,所开设的课程少而精。北德克萨斯大学开设的课程包括必修课和选修课,除了专业领域内所必须掌握的基础理论课程外,还包括实用方法类课程。奥克兰理工大学应急管理本科专业所学的重点课程是灾难风险管理与发展,此外还设有应急和灾害管理、公共卫生管理等课程。加拿大约克大学不仅开设了行政研究概论、应急管理概论等专业课程,还开设了通识教育课程。

表5 国外典型院校应急管理本科专业课程设置

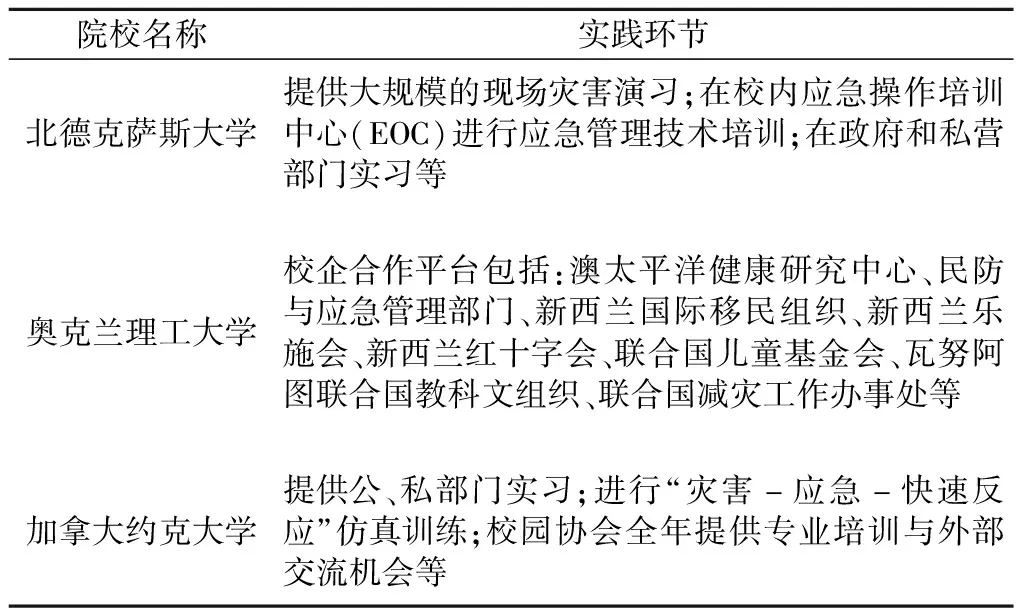

2.4 实践环节

从表6实践环节来看,国外三所院校都十分注重学生的教学实践,北德克萨斯大学有着先进的应急操作培训中心,经常开展大规模的现场灾害演习,同时为学生提供多样化的国际实习与政府实践机会。奥克兰理工大学通过与国内外众多优质单位形成良好的校企合作关系,为学生的实习实践活动提供充足资源。加拿大约克大学除了为学生提供各种非政府组织、政府组织和私营部门的实习机会外,还指导学生进行“灾害-应急-快速反应”仿真训练。此外,校园协会全年都能为学生提供专业培训与外部交流机会。

表6 国外典型院校应急管理本科专业实践环节

2.5 国外应急管理本科专业人才培养的主要特点

2.5.1 培养目标明确而具体

国外高校应急管理专业人才培养目标明确,由小见大,针对性强,特色化、专业化突出。各校人才培养轻重有殊,共性在于对学生专业素质培养兼顾理论基础的掌握与实践能力的提升。

2.5.2 课程设置少、专、精

国外应急管理专业的课程设置紧紧围绕特色方向与研究重点,课程体系小而精,专而深,理论与实践并重,有效避免人才培养重理论、轻实践、针对性弱、差异化不明显、同质化程度高的问题。

2.5.3 合作单位有量又有质

国外高校不仅校内有丰厚的应急实践资源,还与校外诸多对口单位建立了合作关系,为学生提供多样化的校内外实践锻炼机会,多方面满足学生的专业实践需求,全方位提高学生的专业竞争力,强化学生的应急实践能力。

2.5.4 应急管理领域师资力量雄厚

国外应急管理专业发展历程较长,学科建设较久,专业领域内优秀的专家学者较多。各校师资力量雄厚,专业优质教师与科学培养体系相辅相成,形成应急管理领域人才培养的良性循环。

3 国内应急管理本科专业人才培养存在的问题

3.1 学科归属不明

目前,由于国家教育部学科专业目录中尚未设置应急管理一级学科,各院校主要把应急管理专业挂靠在其他相关学科下进行人才培养工作,如公共管理、公共事业管理、管理科学与工程等[1],这给应急管理的学科发展与人才培养造成极大的局限性,也在一定程度上造成应急管理专业学生的就业困难。

3.2 课程设置需要优化

国内开设应急管理本科专业的院校在课程设置中存在以下问题:(1)理论课程与实践课程脱节,重视理论学习,忽视实践教育;(2)理论课程体系过于庞杂,学科交叉重点不明。总体而言,目前国内应急管理本科专业的课程设置缺乏科学性、系统性、针对性。同时,应急管理专业教材少,权威教材更是寥寥无几,教材整体质量参差不齐。

3.3 师资力量薄弱

由于我国应急管理专业的发展历程较短且存在学科归属问题,导致该领域内的师资力量严重不足。鲜有老师专门研究应急管理领域内的问题,更多是在公共管理、公共事业管理、安全工程等领域兼研应急管理问题,以至于应急管理专业的学科建设缺乏专业性,加之各高校、教师是根据本校以往的学科积淀来发展应急管理专业,所以该领域内的研究较少且较为分散,缺乏系统性。

4 提高国内应急管理本科专业人才培养质量的建议

4.1 解决学科归属问题

当下应急管理专业发展与人才培养的当务之急是设立应急管理一级学科。解决学科归属问题后,专业师资力量不足、科研成果产出较少等一系列问题都能在一定程度上得到解决。为推进应急管理学科建设与发展,国家应大力支持各高校完善校内应急管理专业的科研资源,如:建立模拟实验室等。此外,应尽快成立中国应急管理案例中心,定期举办应急管理案例分析大赛,鼓励同学们积极参与,让专业与人才同向进步,让学科与时代同频发展。

4.2 科学设置课程体系

各高校应不断强化应急管理课程体系建设,从培养目标出发,构建理论教学与实践教学相结合的一体化教学体系。依托各院校不同的专业优势与学科背景,实现多学科相互支撑、相互交叉、相互渗透的融合性应急管理学科,建立突出特色定位的应急管理课程体系[7]。

同时,有关部门应针对应急管理学科发展的现实需要推进应急管理教材的建设,可采用翻译海外文献、整合国内外相关文献等方法编写优质教材,并在全国范围内规范权威教材以满足应急管理专业的教学需求[2]。

4.3 整合优化师资力量

就目前情况来看,各高校应打破院系壁垒,整合优化应急管理师资队伍,打造优质应急管理科研团队。通过选派优秀教师赴国外进修学习、参加国际应急管理学科会议、参与应急管理科研项目申报等方式助力应急管理专业师资队伍的快速壮大与成长。另外,各校可根据本校应急管理专业的现有师资结构,引进校外专家学者作为兼职教师,从而补充应急管理教师队伍。通过建立系统科学的教师教学-激励机制与考核-评价体系,全方位助推应急管理教师队伍的建设。