精准脱贫视域下农旅双链发展的适宜性探究

2022-04-13舒菁英许文婷

舒菁英 许文婷

(1.湖南交通职业技术学院 湖南 长沙:410132;2.湖南景程智旅规划设计研究院有限公司 湖南 长沙:410000)

农业与旅游业的融合,是第一、三产业相结合的综合性业态。近十年,随着经济发展、消费方式等变化,农旅融合发展迎来了前所未有的机遇。截至2016年年底,全国休闲农业和乡村旅游接待游客近21亿人次,营业收人超过5700亿元,从业人员845万人,带动672万户农户受益[1]。近年来,农旅项目在全国范围内如火如荼地开展,但是由于缺乏全局观念,很多农旅双链项目具有同质化的倾向。本文以精准脱贫为背景,构建了农旅双链发展的适宜性评价模型,提出了一套评价农旅双链发展的指标体系和标准,希望能够对农旅双链的健康发展提供一定的参考。

1 农旅双链发展的适宜性评价

1.1 适宜性评价的影响因素

农旅双链适宜性评价即评定该模式是否适宜及适宜的程度,是进行农旅融合发展的决策基础。从农旅双链的发展视角出发,对影响该产业发展的因素进行分析,以笔者所论述的《湖南省休闲农业空间分布特征及影响因素》中的研究对象为基础,对区位交通、资源禀赋以及经济因素进行适宜性评价[2]。

1.2 区位交通

区位交通即农旅双链目的地在交通位置方面的优劣程度,包括公路、铁路、航运等。交通达,则经济兴。它是农旅双链发展的重要外部条件,交通可达性、时间成本以及基础设施是吸引游客的主要因素。一般而言,人们通常利用周末或者小长假时间前往农旅目的地,时间一般为1-3天时间。这就要求到旅游目的地的道路交通较为便利,驾车时间4小时以内,吃、住、行、游、购、娱等设施较为齐全。很多脱贫区域往往位于交通不太便利、基础设施不太齐全的地方,这是制约农旅双链发展的重要因素。

1.3 资源禀赋

农旅双链资源禀赋指一个地区所拥有的文化特色、生态环境、水文气候等各类要素。绿水青山就是金山银山。良好的气候、丰富的水文环境,是吸引游客的天然优势。文化特色即项目所具有的历史文化因素以及民俗民风。深厚的历史文化底蕴以及淳朴的民俗民风越来越受到久居城市、忙于生活的人们的期待。优美的田园、森林风光等对于城市人具有很大吸引力。上述要素资源的配置结构构成了当地农旅双链发展的基本条件。不同地区所拥有的禀赋条件存在着明显差异,致使各地区在农旅融合发展方面呈现出一定的地域特征。而资源的差异反馈到农旅市场上,则表现为供给形式的不同,从而会影响消费者的选择。

1.4 经济因素

影响农旅双链发展的经济因素包括政策支持、外部资金、客源需求以及农民意愿等。经济因素是农旅双链发展的重要因素,在区位交通、资源禀赋等条件因素相当的情况下,经济因素是影响农旅双链发展成功与否的关键。一般而言,农业旅游的发展与政策的支持是正相关的,尤其是在当下精准扶贫、精准脱贫等政策的带动下,农业旅游获得极大的推动力。同时,农旅产业的效果不是立竿见影的,需要长期投入,需要大量的资金。然而长期以来,农民的收入有限,仅靠农民自身的资金投入远远不够,还需吸收社会资本,才能实现基础设施的完善以及景观的美化。农民长期有稳定收益,精准脱贫才能真正起作用。在农业旅游发展过程中,客源是基础,扩大客源才能真正实现收入增加。在发展农旅双链的过程中,农民意愿是内生动力,是促进农旅双链发展的基础。

1.5 适宜性评价模型构建

本研究通过适宜性评价常用的层次分析法,首先将精准脱贫视域下农旅双链发展的适宜性评价这一问题层次化,依据目标层、要素层和指标层的确立,形成多层次的模型结构,构造判断矩阵,再运用专家打分赋予各指标权重,并对指标进行量化。

1.5.1 层次结构

在进行农旅双链发展的适宜性评价研究过程中,基于评价指标体系构建在实践性、科学性、指导性等原则,制定精准脱贫视域下农旅双链发展的适宜性评价层次结构模型,详见图1。

图1 农旅双链发展的适宜性评价指标结构

其中,区位交通方面反应的是在水运、陆路等方面的可达性,以及进入该目的地的时间成本和该地区本身的基础设施;资源禀赋方面,良好的生态环境和水文气候是底色,文化蕴含是长期积累的亮色;经济因素方面,政策支持是根本,外部资金是基础,客源需求和农民意愿是必不可少的条件。

1.5.2 构造判断矩阵

本文中,判断矩阵的核心是要素层K相对于目标层A的重要性,指标层C相对于要素层K的重要性。

在同一层级中进行两两比较,引入“1,3,5,7,9”标度法。“1”表示两指标比较时同样重要,“3”表示一个指标比另一个指标略微重要,“5”表示显著重要,“7”表示特别重要,“9”表示极度重要。“2,4,6,8”是“1,3,5,7,9”的中值。两指标若是反比较,则用倒数表示[3],详见表1。

表1 数量标度

如果K12>1,相对于总目标层而言,要素K1的重要性大于K2;如果K12<1, 相对于总目标层而言,要素K1的重要性小于K2;如果K12=1,则要素K1与K2同样重要。

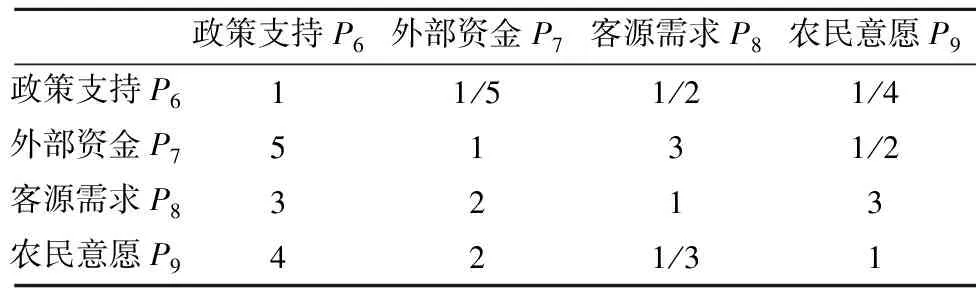

运用德尔菲法,邀请专家打分,并对专家的评价结果进行分析。邀请旅游地理学、乡村旅游学等相关学科背景的专家以及奋战在脱贫一线的工作人员,共计十人,按照表1的数量标度,分别对A-(K1~K3)、K1-(P1~P3)、K2-(P4~P6)、K3-(P7~P10)进行打分,并基于目标层、要素层和指标层,分别构建四个判断矩阵,分别如表2-表5所示:

表2 A-(K1~K3)判断矩阵

表3 K1-(P1~P3)判断矩阵

表4 K2-(P4~P6)判断矩阵

表5 K3-(P7~P10)判断矩阵

运用SPSSAU进行AHP分析,结果显示A-(K1~K3)、K1-(P1~P3)、K2-(P4~P6)、K3-(P7~P10)四个判断矩阵的CR值均为0,小于0.1,一致性检验均通过,如表6所示。

表6 一致性检验结果

1.6 指标分配权重

从表7要素层的权重可以看出,经济因素(55.56%)>资源禀赋(33.33%)>区位条件(11.11%)。这说明,经济因素是农旅双链发展的核心要素。获得了政策支持,农旅双链的发展就有可能得到保障;只有资金到位,农旅双链的基础设施建设才能尽可能地满足游客需要,农旅景观才能得到改善;客源需求是根本,景观与设施是供给,供给必须与需求相匹配,如若出现供需差,必然不能使设施发挥最大效能;农民意愿也必不可少。资源禀赋紧居其后,说明农旅双链的发展要基于项目本身所具有的文化、环境以及气候特征。区位交通排名第三,说明即使交通可达性不强,耗费时间较长,基础设施不完善,只要经济条件允许,资源具有优势,同样有发展前景。

表7 农旅双链发展的适宜性评价指标权重

排名前5的指标层是:农民意愿(18.52%)、政策支持(18.52%)、文化特色(16.67%)、外部资金(12.35%)、生态环境(11.11%)。农民是农旅双链发展的内生动力,是农业与旅游业联合发展的直接从业者。只有农民愿意投入时间、精力和心血,才能促进农旅双链的可持续发展。政策支持是外援动力,即使农民有意愿,但是要形成有规模的农旅双链项目,需要政策的支持。在越来越注重文化自信的大环境下,留住乡愁成为农旅项目的特色创新。农民、政策、文化是基础,有吸引力的农旅项目还需要大量的资金投入。然而政府、农民个人资金有限,外部资金投入是农旅双链发展的拉力。同时,良好的生态环境是吸引城市游客前往必不可少的因素。

1.7 适宜性分级指标

依据评分标准,在进行某一具体区域的适宜性评价时,由相关人员进行打分并加权汇总。本研究采用表8适宜性评价的结论。

表8 精准脱贫视域下农旅双链发展的适宜性评价标准

1.8 小结

通过构建适宜性评价的指标权重,发现经济因素起着至关重要的作用,政策支持、农民意愿及外部资金是经济因素的基础。其次,资源禀赋对农旅双链的开发具有重大影响,尤其是文化特色与生态环境,成为农旅双链发展的必要条件,且在实践中往往也是吸引游客前往的重要影响因素。再次,区位交通对农旅双链的开发具有相当影响,特别是交通可达性,将极大地推进项目开发。

2 发展农旅双链的建议

2.1 调动各参与主体的积极性

研究发现,政策支持与农民意愿是所有因素权重中占比最大的,这就需要激发农民的积极性,调动村组织的主动性,以及加强政府的参与性。

首先,农民是农旅双链发展的微观利益者。农旅双链的发展,可以解决农民就业问题,提升农民收入,是“造血式”的脱贫项目。农民凭借土地、技术以及劳动力资源的整合,在家门口实现就业,增加收入,从而提升幸福感与获得感,使得农旅双链发展在微观层面可行。

其次,村组织是农旅双链发展的中观利益者,在农旅双链发展中起着承上启下的作用。既执行上级政府的决策,又要维护农民的利益。同时在农旅双链发展中,通过景观修葺、基础设施建设,从而改善农村的村容村貌以及整体营商环境,挖掘农业、农村、农民的内生动力,促进乡村发展。多方受益使得农业旅游在中观层面具有合理性。

再次,政府是农旅双链发展的宏观利益者。地方政府通过招商引资、智力引进,帮助农民解决农旅双链发展的资金、人才缺口,从而实现精准脱贫。随着农旅双链的进一步发展,持续增加的税收可以改善农村基础设施,例如交通、生态环境等,从而吸引更多的游客前往。农旅双链的发展使得更多的农民过上了有尊严的生活。脱贫目标的实现使得农旅双链发展具有宏观方面的合理性。

同时,还可以充分调动投资企业和城镇居民的参与。投资企业通过投入资金,开发、经营农旅项目,从而实现收入效益。而热爱田园生活的城镇居民,利用周末及节假日,前往农旅目的地,享受大自然的馈赠,提升生活品质。

2.2 增强文化特色

文化特色在农旅双链发展影响因素中排名第三。文化与农旅不是简单的叠加,应当是1+1>2的效果。一要做好顶层设计,让文化特色与农旅双链有机融合,神貌合一;二要基于农旅双链,开发有特色的文化产品,形成更多的农旅亮点,从而使得农旅特色产品可以传递文化,弘扬文化;三要以创新为动力,增加农旅双链中的文化含量,形成融合文化、旅游、康养、体验等为一体的复合型农旅新业态,打造农旅跨界产业链。

2.3 改善区位交通

农旅目的地大多交通不便,基础设施不完善。提升交通可达性,是体验农旅目的地活动的重要因素。因此,农旅双链的进一步发展,须加强农旅目的地的大交通配套,包括修建可达性的道路,并改善已有道路环境;同时,可开通往返班车及增加发车频率;并修建充电桩等。只有当交通环境得到改善,才能提升市民前往休闲度假的意愿。

3 结论

本文采用层次分析法,借助SPSSAU构建精准脱贫视域下农旅双链发展的适宜性评价模型,得出以下结论:

(1)影响农旅双链发展的要素排序分别是经济因素、资源禀赋、区位交通。

(2)农民意愿、政策支持、文化特色、外部资金、生态环境是影响农旅双链适宜性评价模型的五个主要指标。

(3)发展农旅双链要调动个主体参与积极性、增强文化特色、改善区位交通。