我国传统建筑牛腿构件的地域分布与差异性比较

2022-04-13吴文治

吴文治

本文讨论了当前不同专业领域关于“牛腿”一词的词义与概念,对我国传统建筑牛腿与雀替、梁托、撑拱等三者之间的异同进行比较与勘误,将我国各地区不同形态的牛腿分为斜撑、撑拱型牛腿和牛腿三种基本类别。系统论述了牛腿的演变过程、地理分布与区域特征,将我国传统建筑构件牛腿的理论研究向前推进了一步。

牛腿;传统建筑;演变过程;地理分布;区域特征

1.牛腿的词义与概念

1.1 牛腿的多重词义

“牛腿”是一个横跨范围广、涉及学科专业领域多、概念意涵丰富、民间与学术界共用的有争议、有误解的专有名词。常春从“概念术语的选择与词间关系”的角度讨论了“牛腿”一词,基本上厘清了“牛腿”一词目前的应用领域和释义。由于作者是从文献信息的角度出发,因此在更为狭窄的专业领域方面(如中国传统木结构建筑中的牛腿)则无法也不可能深究。常氏在该文中指出,2006版的《中国水利百科全书》将其定义为“从侧柱或厚壁墙上伸出、用以支撑屋架、托架、墙梁或吊车梁等构件的短悬臂构件,又称支托或托承。”全国科学技术名词审定委员会的解释是“承受集中力的短悬臂构件,俗称牛腿(Corbel)”。通过CNKI约束条件为“篇名”输入“牛腿”搜索的结果看,该词在不同专业领域具有广泛性和意义的多样化,但主要还是集中运用在建筑工程领域。这是本文讨论的大范畴,但研究重点则仅限制在我国传统木结构建筑的“牛腿”。

“牛腿”作为建筑工程领域专业术语的名词,中外的研究者的一般认识和专业理解还存在不少误解。这一方面体现在词源学上权威辞典解释的“信息和意义缺失”,另一方面则体现在中西不同建筑体系和文化导致的“语义和表达的差异”。《现代汉语词典》和《汉语大辞典》中没有牛腿一词,《辞海》对“牛腿”的释义有缺陷。牛腿(仅对应《辞海》释义)在英文中对应的词语是“Corbel”,另一个意为支架的“Bracket”则较容易区分。《牛津辞典》中Corbel是建筑学专业用语,指(墙壁上的)托臂、梁托,即“a piece of stone or wood that sticks out from a wall to support sth, for example an arch”。作为动词则是指“furnish with a corbel”(用牛腿装饰)。《柯林斯辞典》中,Bracket作为名词在牛津词典中的一种解释是(固定在墙上的)托架、支架,即“a piece of wood, metal or plastic fixed to the wall to support a shelf, lamp, etc.”(一块木头、金属或塑料固定在墙上以支撑架子、灯等)美国学者哈里斯编著的《建筑与建筑工程辞典》中“Corbel”的中文译文列出了三种解释:(1)砌体的挑出部分或逐层挑出部分(出挑随台阶梯增加而增加),通常用于墙体或烟囱四周,作为悬臂构件或砖层的支座或只起装饰作用;(2)支承其上重量的挑出石块;(3)设置在土坯砖墙内,用作支承屋面梁的牛腿,通常是经过装饰的。《新英汉建筑工程辞典》对“Corbel”有四种解释:(1)梁(翅),墙肩,撑架,牛腿,托肩(石,材),悬臂桁架,伸臂,建筑物突出的部分,突额;(2)腰线;(3)出檐,用撑架托住,用梁托支撑,用撑架突出,挑头;(4)叠涩,拔磉。以上外国辞典中对牛腿概念“南橘北枳”的解释需要有理性的分析与认知,而《辞海》中的“牛腿”条目解释为,“指从柱、墙身或梁侧挑出的托座。用以支承梁、板等构件。”从此解释和相关配图来看(图1:1-3),《辞海》中“牛腿”条目是从工业建筑构件的角度来做的解释,与英文解释十分接近,但却与作为中国传统木结构建筑构件的“牛腿”概念差别较大。这不能不说是失去中国文化的一种表现。

图1 《辞海》等有关牛腿及“Corbel”与“Bracket”图示

图1中从1-1为国外建筑外墙伸出的支撑结构“Corbel”样式,一般均为屋檐、阳台下部的支撑结构,在我国近代开埠城市及华侨集中地区的建筑中类似的结构做法十分普遍。图1的1-2为托架(Bracket),一般以金属构件支撑于阳台等伸出构造之下。图1的1-3、1-4分别为《中国水利百科全书》和《辞海》中关于牛腿条目的图示。图1的1-5为美国人哈里斯编著的辞典中关于“Corbel”的两种意义图示。此外,在欧美公共建筑的室内设计中也有类似牛腿的造型结构的构件,如美国德州议会大厦室内穹顶、葡萄牙国家宫殿室内等等,此处不表。从以上中外关于牛腿的释义来看,《中国水利百科全书》和《辞海》中的牛腿释义明显受近代西方(工业)建筑体系定义的影响,哈里斯的牛腿图解则完全属于西方建筑系统的认知。从词的内涵来看,中外都强调了墙(柱)上伸出的支撑“托臂、支架”的力学作用,却没有涉及牛腿“装饰(美学功能)+力学(结构功能)”和“纯装饰(主要体现文化、民俗和民间信仰)”的范畴,而后者恰恰是中国传统木结构建筑中“牛腿”的独有含义。

1.2 传统建筑中的“牛腿”概念

中国传统建筑典籍如《营造法式》《营造法源》《清式营造则例》等并没有“牛腿”这一专有名词。在今人关于古建筑条目的各类辞典中也没有收录“牛腿”条目,如李剑平《中国古建筑名词图解辞典》、王其亨《中国建筑图解辞典》、祝纪楠《〈营造法源〉诠释》等。再加上前文提到的《辞海》《现代汉语词典》等广泛通用辞典关于牛腿的“信息意义缺失”,导致传统建筑中的“牛腿”概念众说纷纭,莫衷一是。王仲奋认为“牛腿原本叫‘斜撑’‘撑拱’,是一根斜向用以支撑挑檐或楼厢的圆木状承重构件。”工匠为了突出它在外檐装饰上的“点睛”作用,经过长期改进与创新,把圆木精雕细琢变成了形似牛腿股既实用又能供人欣赏的艺术品。徐华铛认为牛腿渊源于斗拱,由斗拱再演变成撑拱,继而再深化到牛腿。我们需要从徐氏的解释中才能看到其观点与王仲奋基本一致。他认为“由于斗拱由许多小块托座组成,制作和安装十分费工,再加上斗拱在民间不允许使用,因此,中国古民居便以一根斜木来代替斗拱,上端支托在屋顶的檐檩下,下端支撑在立柱上,这便是撑拱。”朱景华认为牛腿是撑拱的俗称,方春辉认为牛腿是一种比较粗壮的梁托,任小林则说牛腿是雀替的俗称。除了这些众说纷纭的定义外,网络上各种并不统一甚至有矛盾的解释更加剧了对牛腿概念的混淆和误解,非常有必要从学术的角度对牛腿及其相关概念进行厘清,还牛腿一个真正的确切本意。有必要一提的是,由于我国地域差别导致的语言文化差异和建筑构件在日常称谓中的“俗化”,南北不同地区对于传统建筑构件的概念和日常称谓具有不同的地方“俗称”的特点,对这种学术概念与民间俗语“南橘北枳”现象需要予以充分辨别。以下对三种容易与牛腿混淆的概念进行澄清。

1.2.1 梁托

梁托在中国传统建筑中通常是指承托上下梁之间、梁与柱枋之间的过渡、垫撑构件,属于民居“梁柱”结构体系中“梁”的附属构件,非常容易与雀替等混淆起来。因在某种意义上,雀替也是一种梁托,区分二者的关键是它们所处的位置不同。梁托一般是指室内厅房过梁下的木结构,民居外檐的“梁托”则一般称为雀替。梁托在位置、体积、雕刻精细程度、视觉重要性上与牛腿、雀替等不可同日而语。

1.2.2 斜撑

有两种解释,一是指与斗拱有关的构件。一般认为“斜撑”来源于擎檐柱,是擎檐柱的变形构件。“斜撑”使用较多的地域,是在我国南方。根据有关资料分析,南方建筑“斜撑”的使用情况从功能上可分为三类:上昂式斜撑、斗拱式斜撑、装饰化斜撑。上昂式“斜撑”用于斗拱铺作,与斗拱发生结构关系;当代学者徐华铛所言“撑拱源于斗拱”如果是指“斗拱式‘斜撑’代替斗拱、承托屋檐”这种情况,似乎也有一定的合理性,而其他情况则并不适合此说。装饰化“斜撑”,其结构作用弱化,突出艺术性。二是泛指所有斜置的木构件,如北方的戗木等。此外,如果谈到斜撑的演变过程,对“擎檐柱”有必要解释一下。擎檐柱是古建筑大木作构件,支撑房屋出檐和翼角的柱子。有学者认为在古代,为防止雨水淋到夯土台基上,必须加深建筑出檐,在斗拱出现之前即使用“擎檐柱”,随着斗拱出现与出跳的增多而消失,擎檐柱即演变为后来的“斜撑”。这种“擎檐柱演变为斜撑”的推论有待商榷。事实上,我们从云南晋宁石寨山铜贮贝器盖上的“干栏”式建筑模型以及东汉陶楼可以看出,斜撑的产生或许在更早的南北方民居中就已经以一种“自觉不自觉”的支撑结构存在,至于二者谁更早,则有待进一步证实。(图2)

图2 汉代云南干栏式建筑与东汉陶楼的斜撑

1.2.3 撑拱

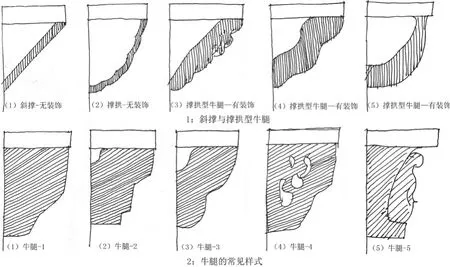

撑拱又称斜撑,一般认为,撑拱在江南某些地方俗称为“牛腿”,北方地区称为“马腿”,是明清古建筑中的上檐柱与横梁之间的撑木。撑拱是建筑学上的专用名称,主要起支撑建筑外挑木、檐与檩之间承受力的作用,使外挑的屋檐达到遮风避雨的效果,又能将其重力传到檐柱,使其更加稳固。有的学者把撑拱和牛腿划为同一个类型,说撑拱是牛腿的早期雏形,这是有一定道理的。笔者尝试对二者做一个粗糙的区分,斜撑仅是一根方木或者圆木,没有任何装饰,撑拱则在造型上有所设计与考究,但并无其他雕花图案装饰。撑拱型牛腿是指既有造型的考究,又附有精细的人物、动物、花卉、纹样等图案,甚至施以斑斓的色彩。牛腿和撑拱型牛腿在于二者与竖向立柱之间接触面积的大小。前者一般绝大多数紧贴立柱和横枋,后者则仅“搭接”在柱枋之间(图3)。

图3 斜撑、撑拱、撑拱型牛腿与牛腿图示

1.2.4 雀替

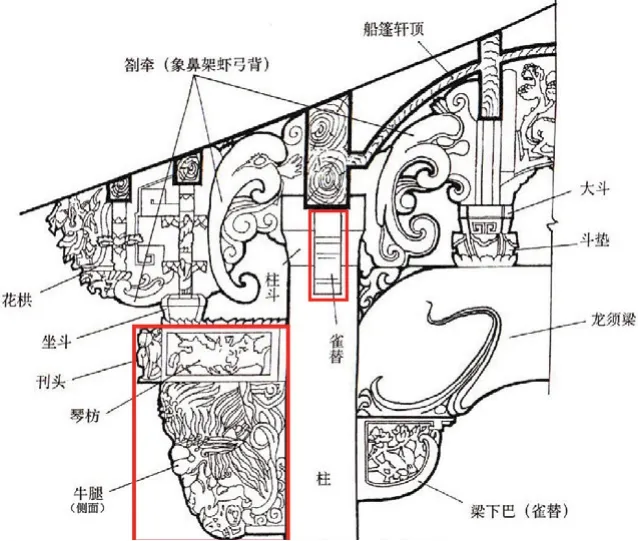

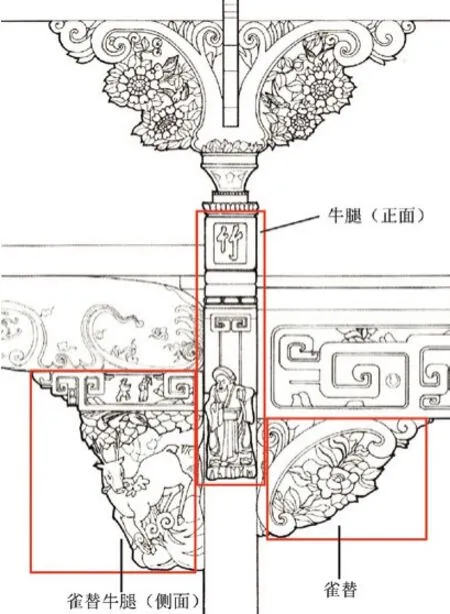

雀替是中国传统建筑正立面横向梁或枋与柱之间的构件,像“孔雀展开的双翼,它向横梁两边伸出,称对称状的托住横梁。雀替通常以榫头插附于横材(梁、枋)与竖材(柱)的相交处,作用是缩短梁枋的净跨度,从而增强梁枋的荷载力,减少梁与柱相接处的向下剪力。”有些地方也俗称为“梁下巴”。牛腿与雀替的区别主要在于,两者在位置上(雀替适合于与横梁(穿枋)平行的角度观看,而牛腿的主体则适合从“侧面”观看,尤其是临近民居通道中央两侧是最费工力的各式雕刻)和方向上(雀替为沿建筑横向梁柱设置,牛腿为沿建筑纵向梁柱位置)均具有明显差异。当然,还有一种情况是,在横梁下方雀替的位置以牛腿一般精雕的样式出现,徐华铛称之为“雀替牛腿”(指浙江东阳一带用牛腿的样式和工艺雕刻的雀替)。笔者认为这种情况称之为“牛腿型雀替”能更明确达义且不至于产生歧义。牛腿型雀替一般不在房屋最前面一周的外檐柱上出现,而是安装在大厅内后排梁与柱的交接处。(图4、图5)

图4 外檐结构各部分中牛腿位置

图5 外檐结构中牛腿、雀替

综上所述,本文所指的牛腿,是指中国传统建筑(包括中国传统的民居、祠堂、戏台、桥梁、亭台楼阁等)外檐系统上的特定构件。“它依附在古民居檐柱外向的上端,是一个有厚度、形状多样、处于门檐梁柱间最佳部位,直角上方的狭边承托檐梁,直角右方的阔边紧贴立柱,直接或间接承载着屋檐重量”、不同程度的兼具装饰与力学功能的构件。

2.牛腿的分布与地域特征

2.1 “牛腿”的地理分布

日本建筑史家伊东忠太曾指出,“任何民族的建筑,其产生的渊源都在于国土与国民。建筑以国土为母,以国民为父,就诞生在它们中间……国土是自然科学条件,国民是人文科学条件……国土主要是建筑物质方面的渊源,国民则是建筑精神方面的唯一来源。只有这两个方面相互融合,浑然一体,方能营造出一种完整的建筑形态。”弗莱彻将建筑的根源分解为六大要素:地理、地质、气候、社会、宗教、历史。前三条是自然条件,后三条是人类活动。建筑的根源不同,结果当然不同。我国南北自然气候地理环境之间的差异造成了其建筑在材料、结构、技艺、样式等方面的明显差别。长江流域及以南的大部分地区,木材是主要的建筑材料,对于木材的使用技巧也趋于臻善。我国历史上有名的木匠大多出于南方,自远古的有巢氏始,北宋初撰《木经》的浙东人喻皓,明代江苏木匠名师蒯祥、造园家计成,还有之后的雷发达雷金玉父子、李渔、李斗、姚承祖等均为南方人。此外,还有香山帮(苏州)、东阳帮(东阳)等为代表的精于“木工”的地方工匠家族团体等。正因此我国的民居牛腿多见于南方,但并不只见于南方。现有的研究者以研究浙皖两省牛腿个案居多,造成了认为“牛腿是江南地区民居独有的建筑构件”的片面认识。如20世纪三四十年代刘敦桢对西南古建筑的调查日记中记载了其对牛腿的观察,我国川渝地区、福建、安徽、黔滇等地均有分布,其他还有大别山地区、江西、湘西等地也有相应分布。牛腿的分布基本弄清楚了,它的源头却仍然不甚清楚。

李盛虎认为,牛腿最早应该起源于长江下游地区,川渝地区的民居牛腿殆因明末清初人口迁移随建筑样式传播而得以出现。笔者以为,这种推论目前没有有力的证据来证实。从上文所提及的东汉时期河南地区的各类陶楼建筑上的撑拱来看,我们有理由相信牛腿的传播极有可能并非仅有长江下游一个起源点,同时也不应该是仅有的、单一的传播路线。以上判断基于两个基本前提:第一,我国大部分地区在古代仍然都属于森林茂密、木材丰沛的地区,在材料上北方及长江下游以外的地区均不成问题;第二,从近年考古发掘来看,中原文明中心说已经被证明是错误的,传统中国不止一个文明中心,而是在同一时期有多个文明与中原文明同时存在、平行发展,只不过中原文明在不断地扩张中得到了更大范围的传播。对于民居牛腿而言,也极可能存在多种风格、多重路径、多样方式的传播,只是目前还没找到相关的证据予以梳理证实。

2.2 “牛腿”的演变过程

民居的木雕牛腿作为一个建筑构件的出现,其“历史比其他木雕物件要晚许多年,而且至今尚未发现有明代以前的‘牛腿’实物遗存,也未发现有关的历史文献记载。”当然,如果从我国传统民居外檐系统的相似构件——相似的结构、作用、位置——来观察,则可以从历史上找到其演变的源头与基本轨迹。我国学者对传统建筑牛腿的研究较少,也极少对牛腿的渊源问题进行讨论。上文提到,徐华铛认为,“木雕牛腿的渊源出自斗拱,由斗拱再慢慢演变成撑拱(斜撑),继而再深化到牛腿。”笔者认为,一方面,此种说法没有足够的依据来证明;另一方面,我们倾向于认为斗拱与撑拱应该是民居结构体系中两个“平行”作用的独立构件,而不是派生、丛生关系(撑拱比斗拱早从河姆渡干栏式建筑等可见),至少不全部如此(详见下文)。我们通过东汉河南出土的各类明器陶楼可以看到,撑拱至少在此时已经在楼院、水榭、望楼等各种建筑形式上普遍应用,并出现在不同楼层,具有不同的特点(如斜撑所落的位置、长度、造型等),而斗拱也同时存在于有撑拱构件的建筑之上,在不同的位置起着不同作用(图2)。此时,这种撑拱仅是一根较粗细、直曲、长短不一的支撑斜木。

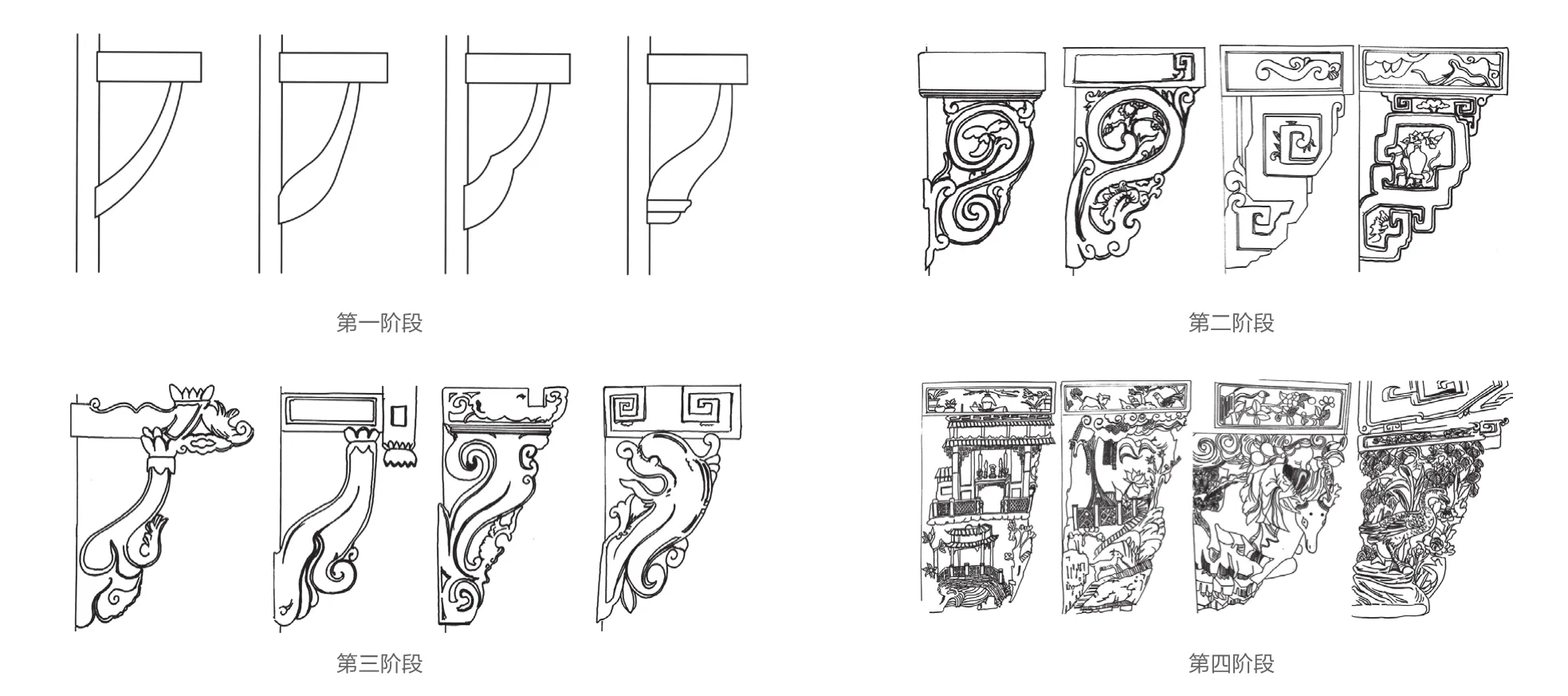

王仲奋以东阳民居牛腿为例,将牛腿演变分为五个阶段,分别为元以前(第一阶段)、明代前期(第二阶段)、明后期至清前期(第三阶段)、清中期(第四阶段)和清晚期(第五阶段)。笔者通过对我国传统建筑牛腿(不仅仅包括民居牛腿,还有祠堂、戏台、桥梁、园林亭榭等外檐上的牛腿)的整体考察,尝试分为四个阶段(图6),并且不明确标注每一个阶段的具体年代分布。理由有三点,一是牛腿的演变实际上非常复杂,前后历时至少五六百年,再加上地域分布十分广泛,很难做到精确的阶段细分,事实上也无必要。因为,如果仅仅按照繁简程度来单一地进行划分,分为十几个甚至几十个阶段都可以。对于研究而言,只要能将不同阶段牛腿的基本状态和路径描述清楚,阶段的划分则是越少越好。第二个考虑,尽管牛腿是从最简单的圆木状斜撑演变至精雕细刻的具有繁复图案体系和真正意义的“牛腿”,但并不等于第四个阶段就没有前三个阶段的牛腿出现。恰恰相反,我们仅对浙江衢州龙游县灵山村一条街的调研,就发现了横跨四个阶段的十几种牛腿样式,而灵山村并没有元代以前现存的民居。第二阶段的牛腿实际上也出现在清中期、清后期和民国时期建造的民居上。第三,民居的建造毕竟是与户主的经济实力有关,无论哪个朝代只有富户和权贵才有经济实力建造出规格相当的民居,也才能不惜人力、物力和财力对整个民居内外(包括牛腿)进行精雕细琢、精益求精的装饰。第四,村落中不同建筑、同一建筑的不同部位的重要性均有差异,在牛腿的造型选择、制作成本等方面都会迥然有别。一般而言,富户豪宅、祠堂戏台等比较重要的建筑的入口门楼和天井等处是牛腿最为精彩之处,而建筑侧门、偏门及第三进的后殿一般较为简单。基于以上四点,本文中牛腿演变的阶段划分是从普遍规律的一般意义上作出的。

图6 传统建筑构件牛腿在我国的主要分布区域示意图

2.3 “牛腿”的地域特征

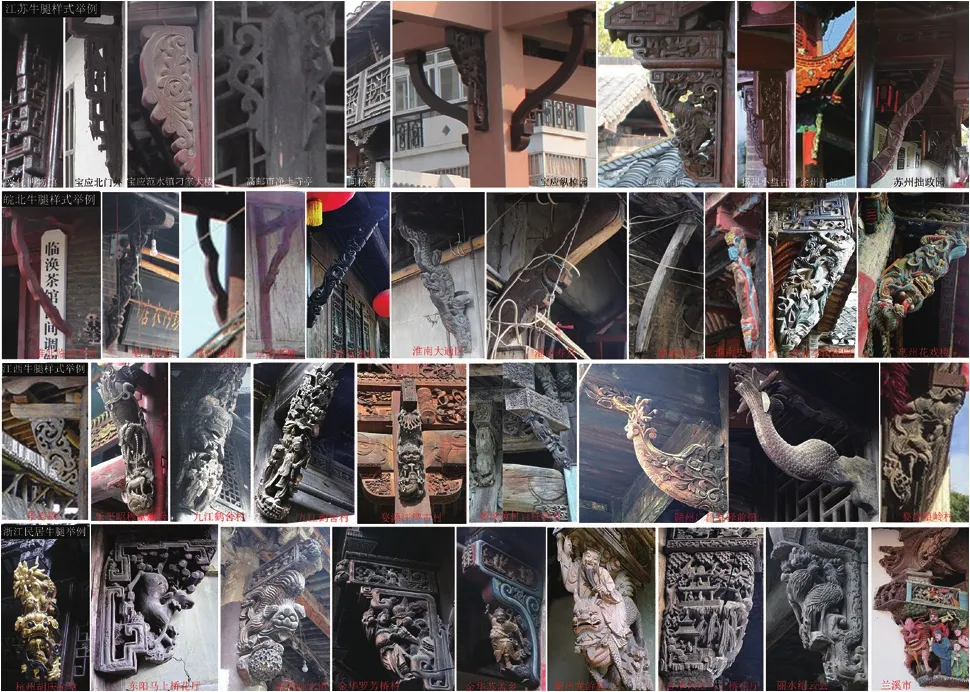

根据目前所掌握的资料看,牛腿在我国南方大部北方局部地区均有分布,其地区差异性也比较明显。江苏传统建筑中牛腿极少见,目前掌握的资料仅见扬州宝应纵棹园一例,该园系专请浙江工匠新维修过程中添置的。撑拱型牛腿多出现在园林建筑(亭、廊、桥、楼)外檐上,一般民居上则较为少见。安徽的情况图6中仅列举出皖北撑拱型牛腿,皖南大部则与浙江牛腿属于一派风格,且数量分布极为普遍和广泛。皖北的撑拱型牛腿形式多样,淮北临涣古镇的民居斜撑几乎伸到墙裙的位置,十分罕见,而雕工精细甚至施以彩画的非亳州花戏楼莫属。江西地区也主要以撑拱型牛腿为主,景德镇乐平市昭穆堂的牛腿形态及其雕刻方法颇为少见,精彩至极,具有浓厚的地方特色。赣州广昌县驿前镇的一例牛腿则比较特殊,将挑头与牛腿合二为一,从造型与受力来看颇为精巧。浙江牛腿是分布最广泛、种类最齐全、题材最丰富、成就最突出的地区,是中国传统民居牛腿最灿烂的地方。牛腿成为当地民居外檐体系中的标准配置(图7)。

图7 牛腿演变的四个阶段

浙江民居牛腿的样式和技术也随着工匠、移民等辐射到邻近的安徽、江西、福建等临近甚至更远的地区。四川传统民居少见牛腿,扁方形斜撑多出现在寺庙、戏台等重要公共建筑上。湖北多以撑拱型牛腿居多,恩施土司城门楼左右两侧的麒麟牛腿在造型上颇为独特,为其他地区所未见,且仅起装饰作用。湖南民居牛腿以岳阳张谷英村、浏阳文庙等为突出,而湘南的郴州、衡阳等地的牛腿则处于上下穿枋之间,是典型的结合地域民居固有体系所作的改良性设计。福建北部地区(宁德市)受浙江影响较大,多见浙式牛腿,而其他地区则与湖南地区类似,在二层、三层甚至四层穿枋间置以“枋间垫木”(福州长乐九码头民居)或者是通过雕刻处理连接上下穿枋而使其融为一体(武夷山培田古民居),俨然与牛腿无二致(图8)。当然,从严格意义上看,这两种处理方式并非符合本文牛腿的定义,但其重要性在于体现了牛腿的“地方化”技术处理和“异化路径”,对于研究我国各地民居细节的差异性具有重要参考价值。

图8 江苏、皖北、江西、浙江四地牛腿主要特征

图9 四川、湖北、湖南、福建牛腿样式图示

3.余论

我国传统建筑历经长时间、宽地域的演变而异彩纷呈,是世界上独树一帜的建筑体系,对其研究仍存在很多有待深入之处,传统建筑的牛腿即是一例。本文通过对牛腿的研究发现,权威的辞典和专业工具书对于我国自身的建筑文化体系缺乏应有的重视,受西方现代(工业)建筑体系的影响而在自身建筑文化的建设上有所欠缺。面对我国传统建筑体系的博大精深、丰富多样和千头万绪,需要研究者不断完善对本民族传统建筑的研究,在前辈建筑学家研究的宏观架构和基础之上,从不同角度、不同侧面和不同局部进行深入研究,从而揭示出传统建筑文化、审美和技艺的传播路径、影响方式、地域特征、内在联系等客观规律,对于牛腿的研究也可以在这些方面继续深入。唯有如此,才能更好地树立对我国传统建筑的认识和自信,为民族建筑文化的弘扬光大作出更多贡献,为我国和谐、美丽、宜居的人居环境提供更有效的历史经验。

注释:

[1]常春:《从“牛腿”谈概念术语的选择与词间关系建立》,《情报杂志》2009年第10期,第24-27页。

[2]水利部信息研究所:《水利水电科技主题词表》,1998年,转引自常春:《从“牛腿”谈概念术语的选择与词间关系建立》,《情报杂志》2009年第10期,第25页。

[3]水利部信息研究所:《水利水电科技主题词表》,1998年,转引自常春:《从“牛腿”谈概念术语的选择与词间关系建立》,《情报杂志》2009年第10期,第25页。

[4]西里尔·M·哈里斯:《建筑与建筑工程辞典》(原著第4版),姜忆南等译,北京:中国建筑工业出版社,2012年,第238-239页。

[5]《新英汉建筑工程辞典》编委会编:《新英汉建筑工程辞典》(第2版),北京:中国建筑工业出版社,2007年,第200页。

[6]夏征农等主编:《辞海》(第6版 缩印本),上海:上海辞书出版社出版,2010年,第1384页。

[7]王仲奋:《东方住宅明珠:浙江东阳民居》,天津:天津大学出版社,2008年,第212页。

[8]徐华铛:《中国木雕牛腿》,北京:北京工艺美术出版社,2017年,第12页。在徐氏另一篇文章中指出:牛腿,学名叫“撑拱”“斜撑”“托座”,是檐柱上方外伸的斜木杆,上加横木,以支撑挑檐的檩。见《江南古民居木雕艺术中的闪光点—牛腿》一文,载《古建园林技术》2007年第4期,第54-56页。

[9]朱景华:《东阳建筑木雕中“牛腿”的演变》,《中国艺术》2018年第6期,第86-93页。

[10]方春辉:《浙江古建筑中的牛腿》,《才智》2012年第21期,第171-172页。

[11]任小林:《徽州木雕·文化底蕴厚重的“牛腿”》,《收藏界》2006年第10期,第102页。

[12]李剑平:《中国古建筑名词图解辞典》,太原:山西科学技术出版社,2011年,第31页。

[13]李剑平:《中国古建筑名词图解辞典》,第68页。

[14]徐华铛:《中国木雕牛腿》,北京:北京工艺美术出版社,2017年,第16页。

[15]徐华铛:《中国木雕牛腿》,第21页。

[16]伊东忠太:《中国古建筑装饰》,北京:中国建筑工业出版社,2006年,第5页。

[17]方拥:《中国传统建筑十五讲》,北京:北京大学出版社,2010年,第9-10页。

[18]徐华铛:《中国传统题材造型——民居牛腿》,北京:中国林业出版社,2012年。

[19]刘氏记载原文为:“出檐结构多于檐柱外侧施前端反曲之挑梁(成都匠工称为“撑拱”),以支载檐端之挑檐檩。而挑梁后尾或压于内部梁、栿之下,或插入老檐柱、金柱、瓜柱内。就其形状及结构机能言,与出跳之拱几无差别,故疑拱之起源或基于此。”刘敦桢:《刘敦桢全集》(第4卷),北京:中国建筑工业出版社,2007年,第21-23页。

[20]李盛虎:《川渝地区木雕撑拱艺术初探》,《四川文物》2011年第1期,第77-86页。

[21]黄东海:《福建培田传统建筑装饰艺术研究》,硕士学位论文,中南大学,2007年,第20-21页。

[22]范雪青:《大别山系传统民居建筑装饰研究》,硕士学位论文,郑州大学,2014年,第53页。

[23]李盛虎:《川渝地区木雕撑拱艺术初探》,《四川文物》2011年第1期,第77-86页。

[24]徐华铛:《中国木雕牛腿》,北京:北京工艺美术出版社,2017年,第12页。

[25]徐华铛:《中国木雕牛腿》,第12页。

[26]王仲奋:《东方住宅明珠:浙江东阳民居》,天津:天津大学出版社,2008年,第212-213页。