武侠文学中“侠义精神”对当代大学生德育的影响

——以东莞地区高校调查为例

2022-04-06杨潇博

杨潇博

(东莞职业技术学院数字媒体学院,广东 东莞 523808)

有人曾说:中国人从9 岁到99 岁,都在读金庸,也有人说:有华人的地方就有金庸。据石娟在2019 年发表《当下武侠小说阅读关键词分析——以2014、2018 年武侠小说阅读调查为中心》中记载:在2014 年和2018 年两次调查中,“金庸”该选项的票数最高;在调查“如下武侠小说作家,你读过哪些人的作品”时,2014 年调查选择金庸的比例为86.25%,2018 年调查为92.29%,足见金庸作品的覆盖面之广、影响力之大。仅2018 年调查而言,其年龄结构中,25 岁以下人群成为被调查主体且有703 人,占全部调查人数的54.64%,这群被调查者大多是“95”“00”后,这群伴随网络成长起来的新一代读者,对金庸作品的喜好并未受年龄、载体、接受习惯等影响,“50”“60”后对金庸的喜爱自不待言,可见金庸笔下的江湖跨越了时空限制,老少皆宜。在中国内地高教文学史的教材中,吴秀明主编《中国当代文学史写真》将“金庸的武侠小说”独立成章来论述占用了大篇幅。其次,在朱栋霖本《中国现代文学史》(下),严家炎本《二十世纪中国文学史》,李继凯、赵学勇、王荣本《中国现当代文学史》等文学史籍中大多将其放在港澳台文学中重点提及。但是作为当下高校普遍通行教材,如洪子诚主编《中国当代文学史》和陈思和主编《中国当代文学史教程》中均未有所涉及。[1]四五十年代的香港武侠活跃于广府侠文化的边缘空间,如叶问、黄飞鸿、霍元甲等人的咏春拳、南派少林拳等武术元素反映了广府文化的多元和深度,令人惋惜的是并未引起重视。直到1949 年香港拍摄了第一部动作片电影《黄飞鸿》后,作为华语地区最具民族特性和国际影响力的香港武侠片中所塑造的传奇人物形象开始风靡,既象征“广东意象”,同时也体现了广府武侠文化的渊源。[2]岭南文化给武侠文学丰富的滋养和无穷的灵感,其“武侠精神”是南粤学子值得继承的瑰宝。为了了解南粤大学生对金庸小说阅读情况和侠义精神观的现状,本文以东莞作为广府文化的代表,对其地区大学进行以“金庸小说的阅读情况与侠义精神”为主题的调查,并且在东莞职业技术学院开设“中国武侠文学与侠义精神”的公选课程。通过问卷产生的数值和公选课程中小组汇报质量对金庸小说的阅读情况进行分析,并采用行为论和接受论探索数值背后的成因。

一、东莞地区在校大学生问卷调查概况

目前东莞九所高校(东莞理工学院、东莞理工学院城市学院、广东医科大学、广东科技学院、中山大学新华学院、东莞职业技术学院、广东创新职业技术学院、广东酒店管理学院、广东亚视演艺学院)中,采取电子问卷的方式,共设计了十个问题,其中八题为单选题,两题为多选题。[3]

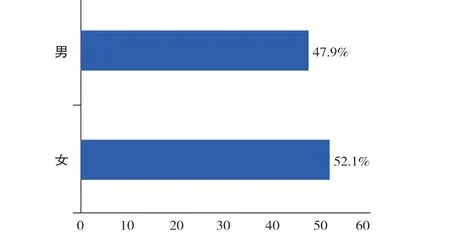

为保障调查结果的客观性,准确性。在发放问卷的时候,采取分层抽样的方法,注意了男女生比例(见图1)和文理工科专业学生比例,发现女生读者略高于男生读者,且专业比例中文科高于理科高于工科(见图2)。此次调查按东莞地区九所高校在校学生15%的比例发放问卷。[4]共发放电子问卷18845 份,收回18845 份,有效18845 份。虽此次调查对象(东莞地区在校大学生)的情况相对于当代大学生庞大群体来说仍是不够充分且缺乏说服力,但这组数据至少对了解当代大学生的金庸小说阅读情况和认识侠义文学的现状有较大的参考价值。

图1

图2

初题为“你了解金庸的小说吗?”显示“非常了解”的学生比例最低,“仅仅知道”最高。“你是否想进一步了解其小说?”试了解东莞市大学生对金庸小说熟悉的程度。回答结果“非常想”占比仅为10.5%,反而“条件允许时想”的比例高达48.53%,同时“不想了解”的学生也占比达到13.24%。综上表明,东莞地区大学生群体存在一定的性别差异、专业差异,但在整体上对于金庸小说的阅读,“不想”的占比略高于“非常想”,说明拒绝者多于痴迷者,大多数同学尽管怀有阅读期待,但会考虑自身情况做决定,说明同学在阅读选择上较理性。可见金庸小说在东莞地区大学生群体中的认知度和接受度较低,对于经典小说缺乏重视。

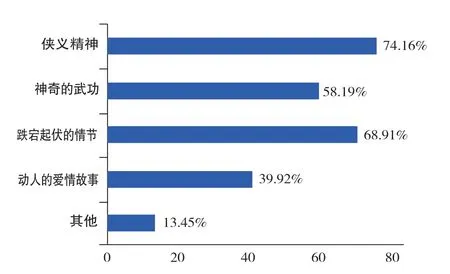

其次,探寻“金庸小说中哪方面因素对东莞地区大学生具有一定吸引力?”为多项选择。该题反映东莞地区大学生对金庸小说兴趣所在,回答如图3 所示:

图3

在具体选项上,“侠义精神”和“跌宕起伏的情节”两个因素得到同学的青睐,“动人的爱情故事”排在“神奇的武功”后面,“其他”最少。尤其是“侠义精神”选项的人数是五个选项中占比最高的,表明东莞地区大学生受到侠文化的熏染并具有一定的“侠意识”。

对于金庸小说于当代现实社会关系中的影响,问卷设计即“金庸小说对于当代社会是否还有意义?”和“金庸小说推崇的侠义精神在当代社会还有无必要传承、发扬?”前者为体现大学生对金庸小说的价值判断,后者是对侠义精神的价值判断。

据调查显示,61.97%的同学认为有积极意义,19.12%的同学认为意义不大,17.23%的同学不清楚其意义,还有1.68%的同学认为没有意义,这说明东莞大学生大部分承认金庸小说在社会进程中产生了积极作用。显示,64.29%的同学选择了“有一定必要”选项,17.86%的同学选择了有很大必要,只要4.83%的同学认为没有必要,以及13.03%的同学对其必要性不清楚。说明东莞大学生普遍认为是有必要传承和弘扬金庸小说所推崇的侠义精神,只有极少部分同学认为没必要或模凌两可。通过以上两个问题的数据对于金庸小说的价值判断,学生的态度在整体上是比较理性的,虽然认可,但也保持客观的态度。

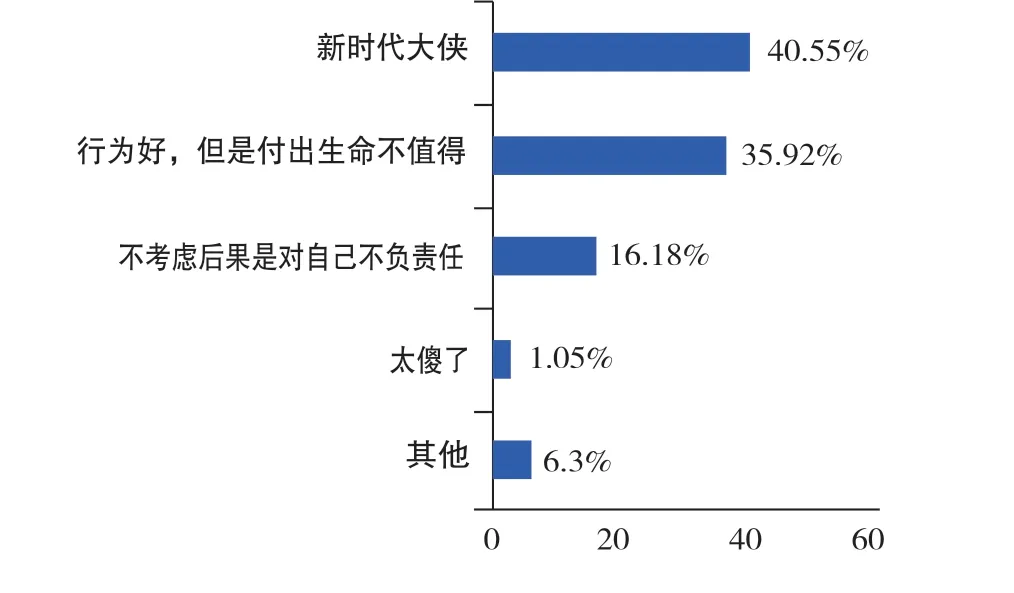

侠义精神的内涵随着时代变迁具有变化。从“韩非子”的“侠以武犯禁”开始,到民国时期《新晚报》的连载《龙虎斗京华》,再到警匪电影《新警察故事》《A 计划》等,侠义精神被时间赋予新的理解和意义。新武侠从中国传统叙事开始,经过南粤文化的洗礼有以下几个特征:其一,叙事注重历史上的重大转折点,如唐宋之变、元明清之争、长城沿线的民族争锋。其二,对于传统侠义元素进行合乎现代的改造,如“官逼民反,除暴安良”的正义模式。其三,文化景观上则体现家国情怀。[5]针对此,问卷设计了“你认为下列哪些行为属于当代侠义精神的表现?”这一问题,并列举了七个选项。为了消除隐性导向的弊端,我们将此设置为多项选择,在所有选项中,选择“见义勇为”选项的人数是最多的,为72.27%,其次是“为国为民”占68.91%。选择“舍己救人”比“无私奉献”略高,“爱岗敬业”与“热心公益事业”差异最小。占比表明,东莞地区大学生的侠意识既有传统饧也有当代饧,他们不仅对“见义勇为”“为国为民”等传统的侠义精神给予认可,且对“舍己救人”和“无私奉献”的大爱胸怀进行肯定。并且认为“爱岗敬业”“热心公益事业”等行为体现“侠意识”。然而具有“侠意识”不等于具备侠义精神,也不等于其必然会产生侠义的行为,尤其是当行侠仗义需付出生命为代价时更具考验。问卷最后“你对因为见义勇为、舍己救人的行为如何评价?”“当你遭遇他人生命受到威胁或不公时,你会怎样做?”这两个问题的回答,如图4 和图5 所示:

图4

图5

同学们选择“新时代大侠”占40.55%,其次“行为是好的,但付出生命不值得”占35.92%。选“不考虑后果,是对自己不负责任”的同学仅占16.18%,而“太傻了”和“其他”两个选项的极少。选择“毫不犹豫,挺身而出”的同學占17.86%,绝大多数选了“先考虑是否会伤害自己,再做选择”,并且“看别人如何,自己附和”和“不多管闲事”的占比排在“其他”选项之后。说明东莞在校大学生认为“见义勇为、爱国爱民”仍是侠义精神在当代社会最突出的因素,但在是否要“见义勇为”和“爱国爱民”的态度上是非常谨慎的,显示出强烈的矛盾性。据问卷结果显示:金庸小说在当代东莞地区高校大学生中的熟悉程度呈倒退的趋势,大部分停留在“了解一些”或“听说”层面。从问题三、四中,金庸小说对大学生虽具有吸引力但出现被动状态。

条件往往是制约和影响事件发展的外部因素,换而言之,东莞地区在校大学生认为只有在外部因素成熟时才会考虑阅读金庸小说。为了详细了解影响选择的因素,再次在九所大学中采访了个别同学关于“条件允许”的含义:78%的同学认为如必修或选修教材中涉及金庸武侠小说内容会选择接受,否则反之。

“侠义行为”原指人的外显行为,在武侠文学中侠客行为多指行侠仗义,扶危济困。现代视觉中侠的作风在某种意义上为行为道德。学生选项排序为:见义勇为—为国为民—舍己救人—无私奉献—爱岗敬业—热心公益事业—其他。前两个选项的核心便是“勇”和“国”,这也是金庸小说中侠客最突出的形象,同学们肯定了“侠义精神”在现代社会中体现为对社会责任的担当。“你对因为见义勇为、舍己救人的行为如何评价?”答案认为“行为好,但是不值得付出生命”以及认为“不考虑后果是对自己的不负责任”两个问题的占比远远大于“新侠义精神”。其次,在“当你遭遇他人生命受到威胁或不公时,你会怎样做?”问题上同学几乎都选了“先考虑是否伤害自己,再做选择”。对比后发现答案与同学们所认为的侠义行为又是相互矛盾的。得出两个疑惑:其一是同学们为什么需要读金庸,其二是武侠小说里武侠精神的意义和作用所在。

二、分析金庸小说阅读衰退情况与侠义精神的矛盾性

著名学者温瑞安曾说:“好书是永远有可读性、可以争论、可以谈个不休的。金庸的小说大多如此。”[6]一本好书的作用还应该有牵动情绪走入读者内心的作用,近些年大学生心理测评量表SCL—90 和UPI 呈逐年上升的趋势。2018 年起国家卫健委、教育部等十部联合下发44 号文件,把中国国内高校心理健康课列入必修课,同时需成立大学生心理健康教育与咨询中心。因此加强高校学生关爱和心理健康教育,帮助大学生解决困惑,寻求安全有效的发泄出口是心理危机干预的重点工作。[7]书目疗法(bibliotherapy)始于希腊,由图书(biblio)和疗法(therapy)组成,这种疗法使用之素材范围广泛,而常使用阅读之素材为小说,小说中跌宕起伏的情节实质上对高校学生的情绪起到了调节作用。台湾学者曾通过校园受访者进行实验,结果表明:读者在阅读武侠小说时,书中描述的人物行走江湖,借由高超独特的武艺,处理个人恩怨情仇,或肩负着国家重任、民族情怀等能够帮助学生逃避现实问题,释放情绪,以及减轻心理压力。[8]由此可见,读金庸武侠小说是有助于青少年调节自身身心健康。

从梁羽生的《龙虎斗京华》开创新派武侠小说以来,金庸的小说占据“唯我独尊”的位置。不仅政治家、文学家喜欢读金庸,甚至余英时、杨振宁等人都喜欢读金庸,在严家炎先生的《金庸热:一种奇异的阅读现象》中有较详细的描述。金庸武侠吸引读者的不仅是龙争虎斗和儿女情长,同时具备历史架构和世界观是其区别于其他武侠小说的关键。虽然文人笔下艺术化的江湖世界与现实世界存在差别,作为审美对象的侠客想象和真实人物也有出入,金庸先生小说以其深厚的文化底蕴和宏大的世界观堪称武侠小说类的“巅峰”。如《天龙八部》《射雕英雄传》《神鵰侠侣》《倚天屠龙记》这四部作品全部处在激烈历史巨变的背景当中。《天龙八部》中的辽道宗原型是北宋后期耶律洪碁(1032—1101),是辽国第八位皇帝,其孙是大辽末代皇帝耶律延禧(1075—1128);完颜阿骨打(1068—1123)是金国的太祖皇帝;主旋律是北宋大理、辽、金、西夏、吐蕃等各国纷争,穿插大燕后裔慕容兄弟兴风作浪,历史背景的复杂及丰厚凸显出江湖恩怨都是小事。《神鵰侠侣》和《射雕英雄传》都是南宋末年涉及宋、金、蒙古的纷争,这两部著作中的“蒙哥”历史上真实存在,其原型为成吉思汗(1162—1227)之孙蒙哥汗(1209—1259),而蒙哥亡于钓鱼台是历史上真实发生的事件。《倚天屠龙记》的故事背景是在元末明初涉及中原和蒙古的纷争。

除了以上独特的历史背景外,金庸先生笔下的武侠小说中充斥着大量中国古典文化隐喻,涉及五行、儒道两家经典著作、古诗词等范畴。如《射雕英雄传》里天下五绝的名号来自五行“金木水火土”,和“五绝”是相关的。东方属“木”,东邪叫“黄药师”,且黄药师武功多与草木相关,如落英神剑掌、旋风扫叶腿等等。西方属“金”,因此西毒叫欧阳锋,“金”属白,因此其老巢叫白驼山。北属“水”,北丐叫洪七公。南属“火”,因此南帝法号是“一灯”,武功是“一阳指”。中属“土”,因此为王重阳,历史上王重阳本名为“王喆”——“喆”中有两个土,所以武功为“天罡北斗阵”,北斗星在于紫薇垣是群星之“中”,也称其为“中神”。《降龙十八掌》中部分招式出自《易经》〈干〉中的上九:亢龙有悔,九五:飞龙在天,九二:见龙在田,初九:潜龙勿用;〈坤〉中上六:龙战于野等。[9]周伯通的绝技是“空明拳”,来自苏轼《登州海市·并序》中“东方云海空复空,群仙出没空明中”,“空明”二字意为空旷清澈的意思,和老顽童心性是一致的。[10]岳不群的名字出自《论语·卫灵公》中“君子矜而不争,群而不党”,自称君子剑而叫岳不群,说明其寓意其为伪君子。[11]令狐冲和任盈盈名字来自《道德经》四十五章中“大盈若冲,其用不穷”等,类似隐喻在金庸的武侠小说中大量存在。描写江湖恩怨和爱恨情仇、大国纷争和历史变幻的武侠小说不少,但将两者结合并能出彩的武侠唯有金庸先生的小说。因此,读金庸小说实质上就是读中华文化。

调查发现,当代东莞地区在校大学生仍存在“侠意识”。说到“侠义精神”离不开中华浩瀚五千年历史中的点滴,古有刺秦王的荆轲,今有黄飞鸿、霍元甲、戊戌六君子等,其后在中国知识分子的现代性视野下演化出一种理想的公民形象。侠由历史叙事到文学叙事,其重要改变是将“侠”形象伦理化、道德化。善恶有报、除暴安良也依旧是武侠小说持其道德底线和延续主题。一方面,可以根据德国学者汉斯(HansRobertJauss,1921—1997)的宣言性论文《文学史作为向文学理论的挑战》中的“文学接受理论”“文学作品与读者关系的比较来解释。文中所持观点由两方面构成,分别是:其一,作品仅是一种人工艺术品,是读者脑中经过领悟、解释、融化后再生的现象。其二作品完全符合读者期望阈。其三是激发读者再创造。”问卷中的答案与理论中的前两点相符,因此读者(在校大学生)表现出虽无强烈的阅读兴趣,但具备强烈的侠义精神。东莞在校大学生对武侠小说其中侠义形象的赞赏和及侠义精神下的价值观是充分肯定的。另一方面,学生对因为正义“忘我”而付出生命的行为是不认可的,与“拥有侠意识,缺乏侠行为”是存在矛盾性的,行侠仗义本身是正确的,但因此损害自身利益会拒绝行动。

“理性行为”指个体自发将目标与意图、行为相联系的过程。假设行为(侠义行为)是刺激(环境)与反应(侠义精神)的联结,环境刺激对行为反应的影响起到关键性作用,那么外因则为有意识无行为的矛盾可直接影响个体,内因为个体通过接受外界信息而产生认知。同样,对英雄主义的消解就是在外因观念改造后产生的结果。除此之外,其他因素也影响我们对“侠义精神”的理解:如古装剧披着武侠的外衣,用热度衡量价值,商家以年轻人追星为目的篡改历史等。但是,武侠作为华人独有文化,是炎黄子孙引以为傲的民族财富,是见证中华文化从人性自由得到法律保障到人们积极向善生长环境的蜕变。陈平原在其《千古文人侠客梦》中说:侠客与其说是一个现实的社会群体,不如说是中国文人面对现实时对自身进行的一种理想化的投射。它所反映的不是武人的精神世界,而是知识分子的精神世界。

同样《金庸小说来源之谜》中提到:武侠小说,也包括金庸小说在内,不应该仅仅是“成人的童话”,少年的娱乐阅读,也应该是国学、传统文化乃至日常生活常识了解、丰富的一个窗口。

当今娱乐方式选择众多,传统的侠义也失去了生长的环境,但是金庸小说中“侠义精神”所倡导的“正气凛然”和自我的“道德约束”仍旧值得每代人传承和发扬。

注释:

① 此表来自笔者制作的电子问卷,问卷制作时间为2021 年4 月10日,发放问卷时间为2021 年4 月12 日,截止时间为2021 年5 月3 日.调查问卷文档附文末.根据问卷程序导出数据生成文中所有图表.

② 根据每所高校2020 年的官网公布在校生数据为:东莞理工学院(23061 人),东莞理工学院城市学院(19955 人),广东医科大学(20045 人),广东科技学院(11386 人),中山大学新华学院(23000人),东莞职业技术学院(9700 人),东莞创新职业技术学院(12000人),广东酒店管理学院(6000 人),广东亚视演艺学院(539 人).