后踝骨折及后pilon骨折分型的研究进展

2022-04-06李勇奇罗瑞杨云峰

李勇奇,罗瑞,杨云峰

后踝是胫腓骨远端复合体的组成部分,参与并维持踝关节稳定性[1-3]。在人类站立负重行走的过程中,踝关节承受3~5倍体重的负荷[4,5]。踝关节骨折合并后踝骨折的比例较高,为7%~44%[6,7]。维持踝关节骨与软组织的完整性对维持胫距关节接触面积、人体承重和踝关节稳定等诸多方面具有重要作用[2]。相对于无后踝骨折患者,累及后踝的踝关节骨折患者预后更差,创伤性踝关节炎的发生率更高[8,9]。后pilon骨折为特殊类型的后踝骨折,其损伤机制特殊,且易引起踝关节后侧不稳定,预后较普通后踝骨折更差,近年,从后踝骨折中单独划分出来研究[10]。后pilon 骨折是指由后侧踝关节在受到垂直-扭转暴力相结合的损伤机制导致的关节内的骨折[11]。因为累及后踝的踝关节,骨折预后相对较差,后踝骨折及后pilon骨折近年来受到越来越多学者的重视[12]。

骨折分型是指导骨折诊断、治疗及学者间学术交流的重要工具。随着研究的深入,踝关节骨折分型也由早期的Lauge-Hansen 分型、AO 分型,发展到了更为精细的后踝骨折分型Haraguchi 分型等,进而衍生了后pilon骨折分型等。人们期望理想的后踝骨折分型与后pilon 骨折分型不仅可以提示损伤机制、损伤模式、严重程度,而且可以指导治疗和判定预后。本文对后踝骨折及后pilon骨折分型的研究进展进行综述。

1 “后踝”及“后pilon骨折”定义

“后踝”在早期指胫骨远端后唇的位置,现在则泛指胫骨远端后缘,其范围包括胫骨远端腓切迹后侧、后结节(Volkmann 结节)、踝沟、内踝后丘等结构[13-15]。“后pilon 骨折”为特殊类型的后踝骨折,指由垂直暴力合并或者不合并扭转暴力导致的胫骨远端后侧关节内骨折。也有学者更谨慎地将其命名为pilon变异的后踝骨折[16-18]。后踝参与踝关节稳定,在维持踝关节的稳定性方面有重要的作用[19-21]。

2 损伤机制

后踝骨折的损伤机制多为扭转暴力或垂直-扭转暴力[22-24],还有很少一部分是单纯、孤立的后踝骨折,其损伤机制不明确。

扭转暴力损伤是后踝骨折最常见的损伤机制。大部分后踝骨折见于Lauge-Hansen 旋后-外旋Ⅳ型、旋前-外旋Ⅳ型骨折,以前者最为常见[25-27]。踝关节在受到扭转暴力时,不论足部是处于旋前位还是旋后位,距骨在外旋的过程中与腓骨远端发生撞击,依次造成下胫腓前韧带损伤(或止点撕脱性骨折)、腓骨远端骨折,如果损伤的能量还未完全吸收消散,损伤的能量继续造成下胫腓后韧带损伤或韧带附着点撕脱性骨折[28]。

垂直-扭转暴力作用于踝关节时,距骨外旋撞击后踝的后侧或者后外侧,造成胫骨远端关节面相对应部位的骨折,常伴有距骨向后上方半脱位/脱位,Hansen于2000年将此种类型的踝关节骨折定义为后pilon骨折。Amorosa等[29]对此类型的骨折损伤机制进行了总结:后pilon骨折是由于受到垂直-扭转暴力损伤,其能量介于低、高能量之间。与普通的后踝骨折相比,后pilon骨折有其明显特点:冠状面上有两块或者两块以上的骨折块,常伴有胫骨远端关节面压缩,骨折线可延伸到内踝,后侧不稳定,距骨半脱位/脱位常见。

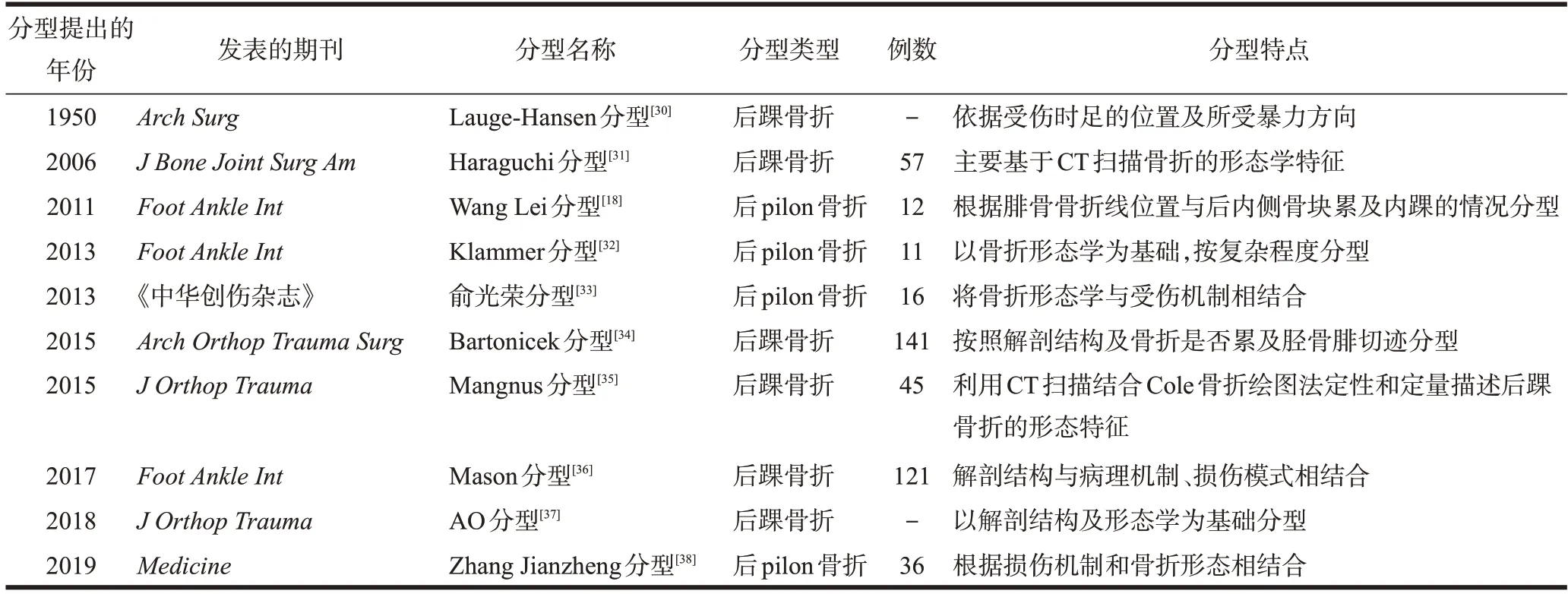

3 后踝骨折分型(表1)

表1 后踝骨折及后pilon骨折分型

3.1 Haraguchi分型

Haraguchi 分型[31]是最早提出、最被广泛接受和使用的后踝骨折分型,共分为三型:Ⅰ型,后外侧斜行骨折,胫骨远端后外侧楔形骨折块,包括下胫腓联合后韧带止点撕脱性骨折,约占67%;Ⅱ型,内侧延伸型,骨折线横行延伸到内踝,约占19%,此型骨折后也被称为后pilon骨折,分为两部分Ⅱ型骨折(后踝由后内侧和后外侧骨折块两部分组成)和一部分Ⅱ型骨折(后踝仅由一部分骨折块组成);Ⅲ型,小贝壳型,胫骨远端后侧小片状骨折,约占14%。

该研究中,Ⅰ型骨折的平均面积占胫骨远端关节面面积的11.7%,Ⅱ型骨折的平均面积占胫骨远端关节面面积的29.8%。后踝骨折的骨折线变异较大,且双踝轴与后踝主骨折线的夹角也各不相同。排除不能明确识别后踝主骨折线的病例后,37例Ⅰ型后踝骨折双踝轴与后踝主骨折线的平均夹角为(20.9±9.4)°,6例Ⅱ型后踝骨折平均夹角为(6.5±10.8)°。

结合其分型,Haraguchi 认为后踝骨折手术固定的基本标准如下:对于Ⅰ型后踝骨折,只有在外踝骨折和内踝骨折复位固定后,探查发现后踝骨折块关节内移位,才进行后踝骨折复位固定。对于两部分Ⅱ型骨折,只固定其内侧骨折块,同样在内、外踝骨折复位固定后,再次探查发现后外侧骨折块活动性移位,则进行后外侧骨折块固定。对于所有一部分Ⅱ型后踝骨折,建议均手术固定。

该分型临床应用最为广泛,但其主要基于CT扫描骨折的形态学特征,而不能提示损伤机制、严重程度等,对于治疗方案及预后判定意义有限,其对于后踝骨折临床治疗的指导意义尚需进一步深入研究。

3.2 Bartonicek分型

Bartonicek等[34]按照解剖结构及骨折是否累及胫骨腓切迹进行后踝骨折分型,并采用CT和3D-CT评估后踝骨折块的形态和大小。在141 例病例中,将137例分为四型:1型,腓切迹完整的切迹外骨折;2型,后外侧骨折延伸至胫骨腓切迹;3 型,累及内踝的两部分骨折;4 型,后外侧大三角形骨折(累及1/3 以上腓切迹)。另外4例不能分类的后踝骨折病例分为5型:不规则的、骨质疏松骨折。

该研究中,随着分型的增加,距骨半脱位或脱位的病例数、骨折块的横截面积、骨折块的高度和胫骨腓切迹的受累程度均有增加,提示该分型系统能够反映损伤的严重程度。此外作者指出,该研究提出的分型系统能够区分后踝骨折和后pilon 骨折,其分界线是丘间沟。如果前丘是后方骨折块的一部分,则该骨折被归类为后pilon 骨折。另外,在Weber B型和C型踝关节骨折中,内踝骨折线呈水平型或轻微斜型。如果该骨折线垂直于胫骨干,则为后pilon 骨折。这也有助于后踝骨折和后pilon骨折的鉴别。

就后踝骨折切开复位内固定的适应证,作者指出,不仅要考虑后踝骨折的大小和移位情况(移位>3 mm,建议手术),还要考虑胫骨腓切迹的完整性及内踝的受累情况。对于Bartonicek 1型后踝骨折不建议手术固定,而所有4 型骨折均建议手术固定。2 型和3 型骨折需按照上述标准制定个体化治疗方案。其中,2型和4型骨折建议采用改良的腓骨肌腱后外侧入路,先切开复位固定后踝,然后用后路抗滑接骨板或外侧中和接骨板固定腓骨。3 型骨折的固定首选后内侧入路,且一个单一的后内侧入路足以提供视野显露和后踝、内踝的骨折复位固定。

该分型系统仍然是基于CT扫描,并结合了骨折块的解剖部位、大小、形状和胫骨腓切迹的完整性,试图反映后踝骨折的损伤机制,并指导治疗方案的选择,但其价值有限,结论有待进一步验证,其实质仍是主要集中于骨折的解剖部位及形态学特征。

3.3 Mangnus分型

Mangnus 等[35]利用Cole 骨折绘图法来描述后踝骨折的形态特征,指出Haraguchi Ⅲ型和HaraguchiⅠ型骨折有着同样的后外侧骨折线,分为一类,Ⅱ型为一个独立的类型,故将后踝骨折分为后外侧型和后内侧型两型。该研究采用CT 扫描结合先进的Cole 骨折绘图法进行定性和定量的研究,但仍主要局限于后踝骨折形态学特征。

3.4 Mason分型

在Haraguchi 分型的基础上,Mason 等[36]将后踝骨折分为三型:1型,关节外后踝骨折,由下胫腓后韧带牵拉导致胫骨远端后皮质撕脱,认为其损伤机制为踝关节跖屈位时,距骨未承受负荷,足部受旋转作用力;2A 型,胫骨后外侧主骨折块(Volkmann 区)累及胫骨腓切迹,由距骨旋转撞击胫骨所致,损伤机制为踝关节处于中立位到跖屈位,距骨遭受负荷,足部受到旋转作用力,如果距骨继续旋转,胫骨后内侧产生第二个骨折块,通常与第一个骨折块呈45°角(2B型);3 型,冠状面骨折线累及整个后踝,损伤机制为跖屈位时,距骨遭受轴向负荷。研究者认为,每种后踝骨折类型都有其特异的损伤机制,而该损伤机制也决定了该类型骨折的治疗方案和预后。

该分型的1 型骨折即Haraguchi 3 型小贝壳型后踝骨折,Mason 2A型骨折即Haraguchi 1型骨折(后外侧斜型),Mason 2B 型骨折即Haraguchi 2 型内伸型。Mason 等认为,Haraguchi 1 型(Mason 2A 型)是撞击性骨折,而不是Haraguchi 认为的撕脱性骨折,对于Haraguchi分型的改良可更好地理解该损伤机制为旋转后pilon 骨折。Haraguchi 3 型(Mason 1 型)为下胫腓后韧带撕脱性骨折。另外,Mason 3型为真正意义上的后pilon骨折,而Haraguchi分型系统无该类型。

Mason分型在严重程度上呈递增趋势,其对于指导治疗意义重大,可根据损伤机制制定规范的治疗方案。该分型系统可提示后踝骨折的严重程度,并将解剖结构与病理机制、损伤模式相结合,同时可指导治疗方案选择及预后判定,是目前后踝骨折相对较理想的分型系统。

3.5 其他分型

其他后踝骨折分型还包括:AO 分型[37]中的A3、B3 和C 型均伴有后踝骨折,其中A3 型为后内侧骨折,B3 型和C 型主要为后外侧骨折。Lauge-Hansen分型[30]根据受伤时患足的位置及所受暴力方向,将踝关节骨折分为旋后-内收、旋后-外旋、旋前-外旋和旋前-外展四型,其中旋后-外旋Ⅲ度、Ⅳ度,旋前-外旋Ⅳ度和旋前-外展Ⅱ度、Ⅲ度因下胫腓后韧带的牵拉可致后踝(Volkmann 结节)撕脱骨折,这种基于踝关节损伤机制的分型方法对闭合复位治疗的意义较大。

4 后pilon骨折分型(表1)

4.1 Klammer分型

Klammer 等[32]将后pilon 骨折分为三型:1 型,单一后踝骨块,累及内踝,可单独通过后外侧入路手术治疗;2型,后踝骨折块包括后内和后外侧两部分,可能需要辅助内侧或有限的后内侧入路,以协助后内侧骨折或单独的内踝骨折的复位和固定;3 型,后踝骨折延伸到内踝前丘,需辅助内侧入路以复位和固定前内侧骨折。

研究者认为,该分型将后pilon 骨折按复杂程度分为三型。由于三型中的任何一型都可能发生下胫腓联合损伤,因此建议对分型进行校正,进而指导手术治疗方案。

Klammer分型为提出相对较早的后pilon骨折分型系统,对于单纯后pilon 骨折的常见类型提供了理论参考,在一定程度上对其治疗具有积极的理论指导意义。但该分型有其局限性:Klammer 分型以后pilon 骨折形态为基础,对于后pilon 骨折的受伤机制并没有过多地分析探讨,临床实用意义有限。研究中仅采用了11例后pilon骨折病例样本,尚需进一步研究加以验证。

4.2 俞光荣分型

俞光荣等[33]将后pilon骨折分为三型:Ⅰ型,后外侧斜型(后外侧Volkmann 骨块),指出其损伤机制为扭转暴力合并垂直暴力造成骨折块向近侧移位,建议手术采用踝关节后外侧入路(合并内踝撕脱骨折时,加用内踝切口);Ⅱ型,单一后侧骨块,骨折线可为横行或弧形,同时骨折线延伸至内踝后侧,损伤机制为足处于跖屈位,轴向暴力作用下后踝受到距骨直接撞击所致;Ⅲ型后pilon 骨折包含了后内侧与后外侧双骨块,可能是更严重的暴力导致骨折块碎裂,或骨折块同时受到下胫腓后韧带牵拉扭转。Ⅱ型、Ⅲ型后pilon骨折手术可采用后外侧加后内侧联合入路。

研究者认为,Ⅰ型后pilon 骨折与Ⅱ型、Ⅲ型后pilon 骨折的主要区别在于所受垂直、扭转暴力的比重不同,扭转暴力为主者倾向于形成Ⅰ型后pilon 骨折,垂直暴力则更易导致Ⅱ型、Ⅲ型后pilon骨折。

该分型在Haraguchi 分型的基础上提出,但又有所区别。其首次提出了后外侧斜型后踝骨折(俞光荣Ⅰ型,Haraguchi Ⅰ型)部分属于后pilon骨折(既往文献后pilon骨折分型均在累及内踝的胫骨后方骨折块基础上提出)。鉴于可能损伤机制不同,俞光荣等将Haraguchi Ⅱ型(内侧延伸型)进一步细分为俞光荣Ⅱ型(单一后侧骨块)和Ⅲ型(后内侧与后外侧双骨块)。但该分型没有考虑内踝受累及骨折情况,且研究样本量偏少。

该分型虽只是后pilon 骨折初步分型,但其将骨折形态与受伤机制相结合而提出,对于推测损伤模式、指导治疗及判定预后有一定的积极作用。

4.3 Zhang Jianzheng分型

2019 年,Zhang 等[38]根据损伤机制和骨折形态,将后pilon骨折分为三种类型:Ⅰ型骨折,后踝为单一完整骨折,其可能的受伤机制为受伤时足处于轻度内翻或者中立位,垂直负荷作用于后踝。手术时采用后外侧入路即可显露并复位。Ⅱa型骨折,后踝骨折分为后内侧、后外侧骨块,后内侧骨折累及内踝。Ⅱb 型骨折,粉碎性后踝骨折,后内侧骨折线累及内踝。Ⅱa 型骨折可能的损伤机制是垂直负荷导致后踝骨折,而胫骨内旋下胫腓联合张力致骨折块分离。Ⅱb型骨折可能由更严重的垂直负荷所致,或者受伤时踝关节处于极度跖屈位。Ⅱ型骨折均采用后内侧和后外侧联合入路复位和支撑接骨板固定。Ⅲa型骨折,后踝骨折累及内踝前丘,内踝骨折为完全性骨折,但前丘与后丘不分离。Ⅲb 型骨折,后踝骨折线累及丘间沟,前丘撕脱骨折,前丘与后丘分离。Ⅲa型骨折可能的损伤机制是:足极度内翻,距骨内上缘撞击内踝造成内踝垂直骨折。Ⅲb 型骨折可能是垂直负荷导致后踝骨折和扭转负荷导致前丘撕脱骨折,前丘与后丘分离。Ⅲ型骨折亦可采用后外侧和后内侧联合入路复位和支撑接骨板固定。

此外,研究者认为,通过该研究,还可从以下4个方面将后pilon骨折与传统的后踝骨折进行区分:①后踝骨折线沿冠状面延伸至内踝的后丘或丘间沟,骨折常伴外踝斜行骨折;②后踝骨折块通常大于整个关节面的25%,并随距骨向后移位;③胫骨后关节面有die-punch损伤,主要位于胫骨后内侧;④由于内踝骨折向近端移位,X 线片上有明显的内踝双皮质征。该分型方法以骨折形态和损伤机制为基础提出,理论上认为可在一定程度上指导治疗,预测预后,但该研究样本量较小(36例),骨折类型是否覆盖全面,是否存在偏倚,尚需进一步研究探讨。

4.4 其他分型

后pilon 骨折分型还包括:2011 年,Wang 等[18]根据腓骨骨折线位置与后内侧骨块累及内踝的情况将后pilon 骨折分为两种类型:1 型,腓骨骨折线位于下胫腓联合以上,后踝内侧骨折块与内踝前丘分离;2型,腓骨骨折线位于下胫腓联合水平,整个内踝骨折,且与后踝内侧骨折块相连。该分类有助于评估下胫腓联合的稳定性,但不能突出损伤机制,对手术方案制定和预后判定意义有限。

5 分型小结

后踝骨折及后pilon 骨折的诊断至关重要,骨折分型作为诊断的一部分,期望能够通过骨折分型提示损伤机制、损伤模式、严重程度,而且可以指导治疗和判定预后[39-41]。而且后踝骨折与后pilon 骨折在手术指征、手术入路、固定方式的选择方面均有各自特点,明确区分后踝骨折和后侧pilon 骨折对于选择治疗方案和判断预后非常重要[40,42]。

既往相关研究对于后踝骨折提出了6 种分型系统,旨在预测损伤机制,并指导临床治疗。但各分型系统主要集中于骨折的形态学特征,并不能有力地提示损伤机制、严重程度等,也不能明确区分后踝骨折和后pilon 骨折,对于治疗方案选择及预后判定意义有限[39,43]。

其中,Lauge-Hansen分型和AO分型为较早提出的踝关节骨折分型,部分亚型包含后踝骨折(AO分型中的A3、B3和C型,Lauge-Hansen分型中的旋后外旋Ⅲ度、Ⅳ度、旋前外旋Ⅳ度和旋前外展Ⅱ度、Ⅲ度),AO 分型主要以解剖结构及骨折形态学为基础进行分型,而Lauge-Hansen 分型基于踝关节损伤机制进行分型,对于临床治疗有一定的指导意义。

Haraguchi 分型是最早提出的后踝骨折分型,此后的其他后踝骨折及后pilon骨折分型多数均在其基础上改良,它也是最为广泛接受和认可的分型。但其分型主要基于CT扫描骨折的形态学特征,而不能提示损伤机制、严重程度等,对于治疗方案及预后判定意义有限。

Bartonicek 后踝骨折分型为第一个结合解剖结构及骨折是否累及胫骨腓切迹进行的分型,使各位学者对于后踝骨折的理论认识得到了进一步提升,但其本质仍主要集中于骨折的形态学特征。

Mangnus 分型采用了先进的Cole 骨折绘图法定性和定量描述后踝骨折的形态特征,其突出贡献主要在于提出了Haraguchi Ⅲ型和Haraguchi Ⅰ型后踝骨折为同一类型。

Mason分型将骨折解剖结构与病理机制、损伤模式相结合,是迄今为止对于后踝骨折相对较理想的分型系统,但其理论有待进一步深入研究验证。

后pilon 骨折作为特殊类型的后踝骨折,其损伤机制特殊,且易引起踝关节后侧不稳定,预后较普通的后踝骨折更差[17,29],在后踝骨折分型的基础上逐渐衍生出了后pilon骨折分型。

目前,关于后pilon骨折分型主要有4种,各分型系统在一定程度上对后pilon骨折的治疗有一定的指导意义,但也有其缺陷和不足:多数后pilon骨折分型均在累及内踝的胫骨后方骨折块基础上提出,存在骨折类型涵盖不全的可能,且研究样本量均偏小,存在一定程度偏倚。

Klammer分型为提出相对较早的后pilon骨折分型系统,对单纯后pilon 骨折的常见类型提供了理论参考,对于其治疗具有积极的理论指导意义。

俞光荣分型在Haraguchi 分型的基础上提出,但又有所区别,并且做到了将骨折形态学与受伤机制相结合,但其研究样本量偏少。

Zhang Jianzheng 分型理论上可在一定程度上指导治疗、预测预后,但其后pilon骨折分型均在累及内踝的胫骨后方骨折块基础上提出,存在骨折类型涵盖不全的可能,人为地排除了未累及内踝的后外侧骨折块是否部分属于后pilon 骨折。理论上认为,旋转暴力联合垂直暴力导致后pilon 骨折,是可以不累及内踝的。

Wang Lei 分型是根据腓骨骨折线位置与后内侧骨块累及内踝的情况提出,具有一定的参考意义。

6 结语

后踝在参与并维持踝关节稳定性方面发挥了重要作用,累及后踝的踝关节骨折,尤其是后pilon骨折,患者预后相对较差[44,45]。众多学者希望通过后踝骨折及后pilon 骨折分型提示损伤机制、损伤模式、严重程度,并指导治疗和判定预后,但目前对于各种分型尚未形成共识[41,46]。各分型系统在一定程度上对于后踝骨折和后pilon 骨折的诊断、治疗和预后判定有一定的指导意义,但也有其缺陷和不足:多数分型系统主要集中于骨折的形态学特征,对于提示损伤机制、严重程度等,指导治疗和判定预后意义有限,也不能明确区分后踝骨折和后pilon 骨折。而且,研究样本量均偏小,存在一定程度偏倚。另外,多数后pilon 骨折分型均在累及内踝的胫骨后方骨折块基础上提出,存在骨折类型涵盖不全可能。期待出现更加严谨、临床实用的后踝骨折和后pilon 骨折分型系统,更好地为临床和患者服务。

【利益冲突】所有作者均声明不存在利益冲突