早期中文外报的传播策略

2022-04-03沈庆会

沈庆会

【摘要】中文外报是西方人创办的面向中国读者、意欲影响中国的报刊,隐含着西方对中国的欲望与期待。在“禁海”“禁教”及中西文化巨大差异的特定时代脉络下,编者苦心策划与经营,在报刊的外观样式、文本内容、广告发行、社会功能等方面都做出了艰难的探索与有益尝试,在当时极具有创新性和开拓性。独具特色的传播策略为近现代中国报刊媒体的发展提供了参照和示范,且成为东西方两大文明交流的中介,推动了中国社会的近代变革与转型。无论从文化交流还是新闻传播的视角考察早期中文外报的传播策略,对现今我国新闻出版如何讲好中国故事、塑造中国形象、传播中国优秀文化仍有一定的借鉴价值和意义。

【关键词】传教士 中文报刊 传播策略 文化交流

【中图分类号】G239 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2022)3-099-07

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2022.3.014

在中国新闻史上,外报指由外国人包括西方传教士、商人、社会团体等在中国及周边地区所创办的报刊。“我国现代报纸之产生,均出自外人之手”,[1]肇始于晚清时期的外报对中国近现代报刊业的产生和发展有着重要影响。外报有中文、外文报刊,两者在办刊目的、受众群体、传播策略、形式内容、发行范围、效果影响等方面都有很大区别。1842年之前为外报创办的早期阶段,辦报主体为来华传教士,其将中文报刊视为文字传教的重大计划,在南洋一带的海外传教据点及西方商人聚居的中国沿海城市陆续创办了一系列中文报刊,如《察世俗每月统记传》(米怜、马礼逊,马六甲,1815—1821年,以下简称《察世俗》)、《特选撮要每月统记传》(麦都思,雅加达,1823—1826年,以下简称《特选撮要》)、《天下新闻》(基德,马六甲,1828—1829年)、《东西洋考每月统记传》(郭实腊,广州、新加坡,1833—1835年、1937—1838年,以下简称《东西洋考》)、《各国消息》(麦都思,广州,1838—?)等。不同于向西方人介绍中国的外文报刊,中文外报是外国人在华创办的面向中国读者、意欲影响中国的报刊,隐含着西方对中国的欲望与期待。在晚清“禁教”“禁海”背景下,早期中文外报能够在中国生存并产生影响,需在中西文化巨大差异的特定时代脉络下减少中西隔膜,寻找中西会通的可能性。编者们苦心策划与经营,从报刊的形式、内容到广告、发行,再到社会功能上都做出了艰难探索与有益尝试,在当时极具创新性和开拓性。撇开政治悲情的消极色彩,早期中文外报独具特色的传播策略,为近现代中国报刊媒体的发展提供了参照和示范,且成为东西方两大文明交流的中介,推动了中国社会的近代变革与转型。无论从文化交流还是新闻传播的视角考察西方早期中文外报的传播策略,在当今的媒介环境下,仍具有借鉴价值和意义。

一、早期中文外报的生存困境

探究传播策略之前,有必要先了解早期中文外报的政治环境与社会环境。鸦片战争前来华的西方传教士面临重重传教困境,除广阔的疆土、繁杂的语言外,主要表现在两方面:一是来自清政府官方层面的“禁海”“禁教”政策;二是来自民间层面包括各级官员在内的中国民众视外国人为“蛮夷”的文化传统。

清政府不断颁布、严申各种禁令,印刷出版宗教读物、设立传教机关、当众布道等传教活动均被严厉禁止。近代第一位来华传教士马礼逊于1807年踏上中国大地,1811年清政府公布了《严定西洋人传教治罪专条》:严禁西洋人“私自刊刻经卷倡立讲会”“向人民讲经传教”,违者以“绞决”处治。不仅传教活动被严禁,清政府还将私请华人教习中文设为例禁,将西洋人学习汉语视为禁忌。

英国东印度公司对传教活动横加阻挠,对传教士持敌视态度。因东印度公司重视与清政府的贸易利益,担心传教活动会招怨于施行“禁教”的清政府而影响往来交易。东印度公司掌控着海上通道,但拒绝马礼逊等传教士搭乘其船只往来中国。来自英国的马礼逊只能在美国政府和商人的支持下,搭乘美国船只绕道横渡太平洋辗转而行。到中国后,马礼逊不敢暴露自己的英国人身份,而是冒充美国人谋得中文译员一职,但还是被东印度公司撤职开除,理由是其印刷并散发教义传单手册,违反了清廷禁令。英国伦敦会在推荐马礼逊的申请报告中,希望“东印度公司不致于仇视传教士,以使作他日传教之基”,[2]由此可见东印度公司对传教士的态度。

晚清时期的来华传教士受到澳门天主教教士的排斥挤压。因马礼逊、米怜等是基督教新教传教士,澳门是当时西方人在中国的合法居留地,也是传统的天主教教区。历史上传续下来的“保教权”问题,使澳门天主教教士不允许新教教士在此传教。马礼逊虽可暂居澳门,但受到冷遇和排挤,米怜更是被驱逐离开,被迫前往南洋居留。

绵延千载的“华尊夷卑”文化思想,让传教士的宣教工作难以进行。包括朝廷官员在内的中国民众,长期以来沉浸在“夷夏大防”的文化体系中,普遍存在着高傲和排外观念。西方传教士难以理解也无法接受自己的国家被想当然地认作“鬼域”,更不乐意中国人用“洋鬼”“夷狄”等鄙视字眼称呼自己。蛰居在中国的传教士常会陷入被官吏追抓审问、海盗攻击、百姓掷石等窘境,甚至多次遭遇生命危险。

综上可知,早期来华的新教传教士生活在充满敌意、猜忌的中国大地上,受到来自清政府、东印度公司、澳门天主教诸多方面的重重阻挠和压力,他们“所处的敏感的环境,需要最严密的小心谨慎”,“任何片刻或一日的懈怠都有可能给传教事业带来致命打击”。[3](35)

二、早期中文外报的传播策略

重重传教障碍和残酷的生存环境,并没有阻止西方传教士前赴后继来到中国的脚步。他们认识到在中国传教是一项艰苦又漫长的事业,中文报刊则是传播基督文化重要的媒介载体。那么西方宗教文化如何在中国文化语境中传播?以怎样的方式传播?又如何在传播过程中被中国读者接受?这些是每一位来华传教士必须思考的问题。

1. 坚定传播目标,于绝境中另辟蹊径

(1)早期外报的编者采用了迂回曲折的间接传播手段。迫于现实,经过在华南沿海漂泊考察,马礼逊、米怜在马六甲设立传教基地,开设印刷所,以突破清廷严禁传教及禁印福音书刊的法令。就政治环境而言,马六甲是英国在马来西亚最早的殖民地,当地殖民政府不但不阻止传教,还大力提倡和协助之。就地理位置而言,马六甲离中国不远,海路交通方便,往来船只频繁,有助于将传教书刊送往中国沿海一带,可作为宗教文化渗透到中国境内的前沿阵地。

晚清时期报刊在世界范围内迅速发展,并改变着受众接受信息、认知世界的方式。[4]为尽快展开传教活动,马六甲印刷所的首要任务是“尽可能频繁地发行杂志型的中文小册子”,“以月刊和其他适当的期刊形式出版”。在传教士看来,期刊价格便宜、发行快捷,“当宣教士不能亲自向人传福音时,他的责任就是分派最方便的代表(福音书刊)出去”。[3](38)另外,期刊定期持续出版,可使受众获取源源不断且系统的知识信息。期刊还可用易于读者接受的方式,将基督教义去神秘化、陌生化,转化为普通读者皆能知晓的公共知识。

(2)编者对所办早期外报从未期待其有立竿见影的效果。来华传教士守持不急功近利、不急于求成的态度,使得中文外报不断突破困境,最终促成了中国近代报刊业的壮阔发展。他们从多年的传教实践中认识到:要想让基督教传入中国并使之发展,最好的办法是将传扬基督福音与科学知识结合起來。只有使中国读者放下因长期封闭固守而形成的盲目自大心理,相信西方人不是“蛮夷”,认可西方人拥有并不亚于中国人的文明,才能使之接受信仰基督教。对于重要的内容议程,如天文航海、自然地理、海洋贸易、世界情势等,早期中文外报不仅通过一种刊物的不同期号进行连续刊载,还通过不同刊物进行长期不断深化的反复刊载,以对主要传播议题进行系统性的知识引介。西方传教士从不急于传播福音、新知等观念与主张,而是将所要宣扬的思想融入中国固有的传统文化中,营造友善的阅读氛围和环境,消除中国读者的排斥和疑虑。

(3)早期中文外报始终未偏离弘扬耶稣精神的传播目的。19世纪前半叶的中文外报不断减少宗教内容,增加科学知识,从宗教走向世俗。《察世俗》“以阐发基督教义为根本要务”,宗教内容占比较大,其他天文、地理、各国风俗等都置于基督教的从属之下。之后的《特选撮要》《东西洋考》等刊物,在形式和内容上基本延续了《察世俗》,但内容上减少了宗教神理类文章,西方科学、世界情势等内容比例逐渐增加,宗教与世俗的界限越来越模糊。但早期西方中文报刊从未背离宣扬基督文化的传播目的,而是秉持知识传教的理念,以巧妙的编辑方式融于社会科学内容中,如在刊发天文现象、自然地理等方面的专文中,处处宣扬上帝的“全能”“惩罚”“恩佑”等,甚至大自然运行、科技进步等也归结于神的旨意、神的功劳。可以说在编刊中上帝和基督教义始终处于至高无上的地位,编者以潜移默化的方式,将福音教义包装于刊物各类文章中,温和友善地将基督信仰传递进中国人的心中,以攻破其文化心防。

2. 借助本土文化元素提升跨文化传播力

在跨文化传播中,话语实施者为使自己实施的话语更好地被对方接受和理解,以达到传播目的或效果,常常会借助本土文化资源提升传播力。如何用目标受众容易接受、理解的方式创作故事、报道新闻、传递新知,如何让目标受众对信息积极解码而不是对抗性解码,编者在中文外报的装帧版式、报道方式、文本建构等方面做了创新性的努力和尝试。

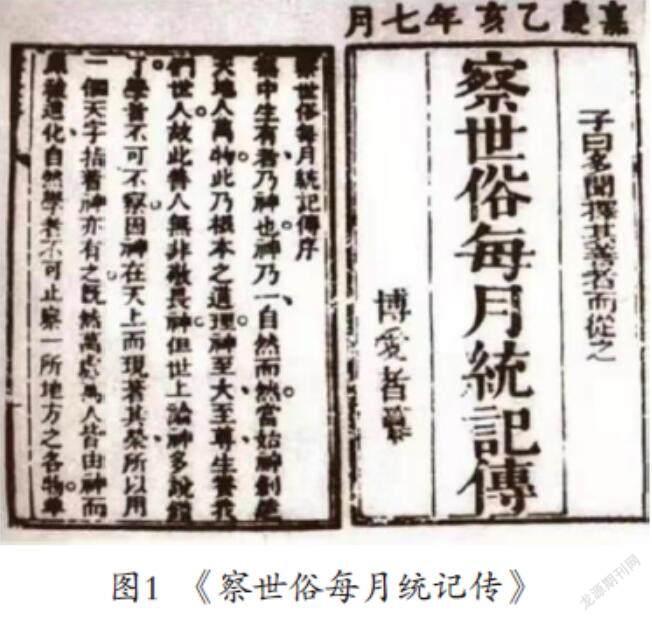

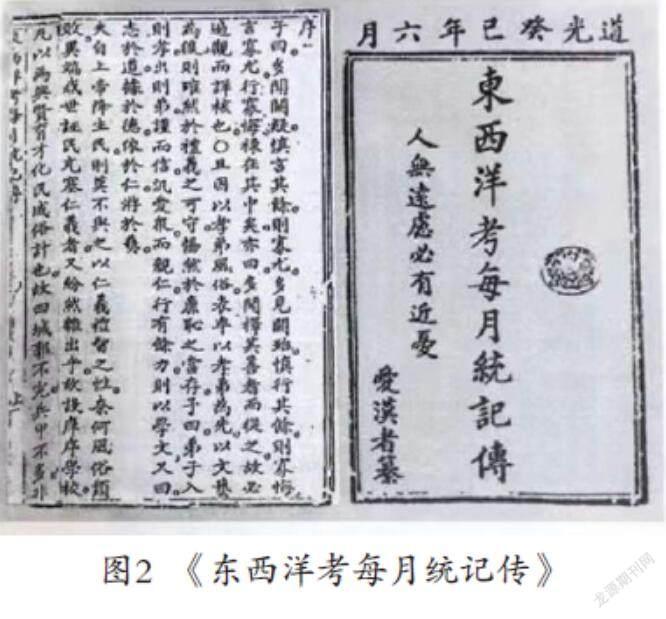

(1)外观版式暗合中国传统古书样式。《察世俗》外观上模仿中国古代线装书,封面正中央位置刊有刊物的名称,正上方出版年号为清帝年号,封面左侧是“博爱者纂”,即出版者米怜的笔名,右侧刊有摘自《论语》的“子曰:多闻,择其善者而从之”字句。正文的版式设计有双黑边环绕四周的边框,这是中国古书之一简牍的特色,同时也具备中国古书的“天头”“地脚”“鱼尾”“页次”版式。[5]每页内文的标题独立成行,文字则为竖排直式书写,右侧圈点以断句(见图1)。这一外观版式、封面编排几乎作为早期中文外报标准的出版样式而被延续下来。《特选撮要》《东西洋考》皆为木版雕印、竹纸印刷、传统线装,引用中国传统经典格言点缀。直至19世纪中叶的《遐迩贯珍》《六合丛谈》还在继续沿用这种出版样式。

值得一提的是,传教士来华创办中文外报之时,西方已有多年的办报历史,尤其是英国,拥有全球闻名的报业系统。但在中文外报的创办过程中,传教士摒弃西方的传统办报经验,取法中国线装古书装订、由右向左刊印、直式书写版型等。尽管当时的国人对近代报刊传媒尚十分生疏,对西洋“蛮夷”仍抱有疑惧甚至敌视态度,但采用国人所熟悉的传统古书样式,无疑能够打消其抗拒排斥心理,拉近与国人的距离。

(2)文本建构套用中国传统文学艺术形式。早期中文外报将基督教义、西方知识置入中国章回小说、民间故事、神话传说、古典诗词等中国传统文学体裁框架中。[6]文本建构不是生硬地说教,而是重视故事性,将建议性说教巧妙地通过对话、讲故事等形式表达出来。在《东西洋考》1838年2月的《贸易》一文中,编者别出心裁地编排了对话辩论的故事情节,委婉地挑战清政府的限制贸易政策。梁生作为“孤陋寡闻”的中国人代表,认为把中国金银运到南洋置办货物是“损内利外”,主人公林兴则针锋相对,以自身至新加坡经商获利的经历说明“足民裕国其利甚大”,笔锋一转,讽刺当时中国人视“船舶出洋为盗业”实为“坐井观天之见”。读者在感到有趣的同时,明白了通商致富的道理,对主张自由通商的欧美国家产生亲切感。最有代表性的是连载于《察世俗》的布道论文《张远两友相论》,共十二回,故事情节、人物形象、心理活动等都效仿传统章回小说,且采用了古代小说评点出注的眉批形式。

早期外报在文本建构中频频使用“欲知后事如何,且听下回分解”“兄仍有疑则待后月方解”等,行文中常夹带着“看官”“诸公”的称呼,以及“欲说”“且说”“话说”等开端语、结束语等。对中国读者而言,这是非常熟悉的说书体用语,也成为早期外报编者直接用来增强读者阅读熟悉感和趣味的套话。

(3)站在中国视角为近代国人打造了解世界的窗口。传教士在编刊中并非只以自己习惯的思维方式、语言方式为之,而是努力站在中国人视角,展现“中国化的世界观”。介绍世界各国状况情势,不是以欧洲为起点,而是从中国最近、最熟悉的东南海域出发,沿着中西交通海路依次介绍。介绍天文地理、地球全貌等知识,编者总是将中国放在首要的中心地位,甚至以北京为中心视角,以迎合国人固有的天下中心观念。早期中文外报非常重视商业贸易,西方国家希望与中国通商,目的当然是获取巨大利益,但在刊物行文中多从中国获利的角度鼓励中西贸易往来,还会追根溯源讲述西方商人来中国经商的历史,让国人了解到中西贸易古已有之,委婉地表达了对晚清政府闭关禁海政策的态度。频繁使用“四海之内皆兄弟”“天下一家”等畅想贸易带来共同富强的美好愿景。精心雕琢的话语修辞语义双关,易于引发情感共鸣,充分表达了对中国的友好态度,亦引起中国民众的广泛关注、深思。早期中文外报的诸多细节,都在传播姿态上体现出以中国人为视角的尝试和努力。

(4)将中文外报办得更像中文刊物,是中文外报编者的追求。传教士在办报过程中主要通过以下几种方式求得更好的传播效果。

一是努力了解受众的文化心理和需求。来华传教士努力深入中国社会,通过学习中文、暗地调查等,观察并研究中国人的文化秉性和思维习惯。米怜是一位“善于观察人的能手”,“能够机敏地抓住各种机会,研究中国人的性格与习惯”。[3](86)郭实腊曾先后七次到中国沿海地区、十余次深入中国内地,一边分发福音传单、书籍,一边进行市场调查,还为百姓治病。传教士利用一切机会去了解中国人,与水手渔民、贩夫走卒、沿海地区的读书人、官员等不同阶层群体接触交流,甚至与底层民众建立了友好关系。更重要的是,其较为准确地掌握了中国人的偏好和市场脉搏,即明清以来政府实施的闭关禁海政策,禁止正当的民间海洋贸易,由此加剧了海盗、走私等非法海上贸易的盛行。不明来向的“蛮夷”在中国沿海游弋,海疆战事频发。中国人特别是沿海口岸的民众不得不穷究这些不是来自传统九州大地的“蛮夷”来自何方,有着怎样的文明。越来越多的国人希望了解海外异域,重新认识西洋世界。但当时没有中文版的海外消息和新闻,所以早期西方中文外报迎合了中国读者的这一需求。

二是拉拢并利用本土人才。中文外报的创办始终没有离开过中国人的鼎力相助,传教士深知中国人更了解自己的文化传统和性格心理,更能准确地把握中国读者的需求和偏好。他们通过传教活动,在华侨华人中发展了一批教徒,其中有些还协助承担刻印和发行工作,如蔡高、梁发等。第一份中文外报——《察世俗》的创办者仅三人,梁发即其中之一,他还以“学善者”“学善居士”的笔名为刊物写稿。中国人协助编刊的方式在鸦片战争以后延续了几十年,李善兰、王韬、蒋敦复、韩英阶、路得等知识分子,都曾参与中文外报的编辑工作。中国人对刊物的外观版式把关、文稿润色,以及中国语汇的恰当使用,使得中国读者的疑虑和排斥逐渐消除,使刊物更易被认可和接受。也正是在传教士印刷所和报馆中,一部分国人掌握了西方近代报刊的出版、经营理念与先进技术。

三是以“爱人如己”的基督精神主导舆论空间。文化传播者在异国工作如果做不到敬其民、爱其国,而是以高姿态蔑视其国民,那么肯定不会成为成功的传播者。早期来华传教士对清廷官吏的堕落腐化、冷酷无情存在不满,也确因战争、鸦片贸易等身不由己地卷入争战中,但对于普通的中国民众则以基督之心,一如对待欧美人民一样爱护。马礼逊曾“立定宗旨,将自己贡献给中国人”。在中英不平等的贸易关系中,他会站在中国角度发声:“我祈祷使这事有利于中国,不单只是有利于英国的,因为我不是那一类的爱国者——要靠损害人家来尊大自己。我不认为基督徒认同这样的爱国主义。”[7](36)言语间能感受到他的正义感和人道主义关怀,这也是在践行“爱人如己”“己所欲,施诸人”的基督遗训。[7](56)随着对中国社会和文化的深入了解和研究,传教士不断认识到中国古代文明的先进性,减少西方文明的优越感,利用主导的舆论空间对中国所遭受的不平等待遇、中国人的不幸生活表达深切同情,并为之寻求舆论支持和声援。传教士想通过报刊对中国人产生影响,中国各界人士也给他们以深刻启示。随着时代的发展,传教士逐步自觉地从宣教主体转为国际主义者,即“世界两大文明的中介”;中国有识之士也从被动的“参与者”“融入者”转变为“倡议者”甚至“领导者”。某些基督报刊与中国的融合日趋紧密,在中国有识之士看来,某些基督报刊不再是西方文化侵略的工具,而是启迪民众智慧、表达民族情感、伸张民族权利的有效手段。[8]

3. 以文化中的共性弥合差异

世界上不同国家、不同民族、不同区域拥有自己独特的文化传统,差异构成了世界文化的多样化。跨文化交流中,如果希望其他民族认可并接纳自己的出版物,最重要的是让受众消除抵触和排斥心理,赢得其好感与信任,通过基于各自文化的方式来传达自己的思想。传教士在编刊中尊重以儒家为中心的文化思想体系,坚持“和合”“对话”的传播理念,通过“附儒”“合儒”证明基督教与儒家学说“有相通,无相背”,两者“万国一本”“中西同源”,使读者在潜移默化中接受编者欲要传播的思想主张。

传教士在编刊中时常“让中国哲学家们出来讲话”,认为“对于那些对我们主旨尚不能很好理解的人们,可以收到良好效果”。[3](17)封面点缀儒家名句,是早期中文外报的统一特征,《察世俗》全卷每期封面均刊刻有“子曰:多闻,择其善者而从之”,《特选撮要》全卷每期则刊刻有“子曰:亦言其志也已矣”。《東西洋考》除少数几期之外,多数封面也刊刻有长期以来建构、支撑中国伦理道德价值的精华名句(见图2)。报刊的“序”中也常对儒家经典加以援引,如《东西洋考》的“序”,全篇八百余字,引述《论语》十多处、《孟子》两处,还有大量文字摘自“四书五经”,几乎让读者误以为这是由中国知识分子撰写而成的。刊物内文引用的儒家经典更是俯拾即是,《察世俗》中刊有《古王审明论》《忤逆子悔改孝顺》《论仁》《父子亲》《夫妇顺》等宣扬仁义礼智信的文章。儒家思想是国人立身处世的核心价值判准,中文外报在书写言说中附会儒学,尤其在封面刊首引用孔孟格言,很容易吸引从小熟读“四书五经”的中国知识分子的注意。

早期中文外报的编者,对中国古书如《太平御览》《太上感应篇》《归田录》以及上古神话传说等都有所涉猎。如在《东西洋考》某期的封面上刊刻格言“遏恶扬善推多取少”,乃摘自《太上感应篇》“不彰人短,不炫己长;遏恶扬善,推多取少”。传教士借用中国传统文化中的劝善思想,旨在贏得中国读者的认同。《特选撮要》的“序”中提到,“还有几样劝世文书,再印出来的,又复送于人看”,由此可推测传教士很可能利用中国人阅读善书的传统习惯,把福音书刊归类于当时盛行的劝善文书之列,使其更顺畅地在中国通行。

笔者进一步探究早期中文外报对中国传统固有思想与文化的援引,发现编者找寻的是与基督教义和精神具有联系的共通点与对话点,主要是以儒学思想中的仁义礼智信为重要根基,通过拼接、转化、拆解、延伸等编辑方式杂糅耶儒,引发集体文化认同,表达欲传达的思想主张。

一是拼接方式。如描述“圣人”摩西身陷困境时,引用了孟子名言“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能”,不失时机地将中国先哲话语贴合到《圣经》人物身上。

二是转化、延伸方式。《察世俗》中《讲小人》一文这样开篇:“子曰:君子怀德,小人怀土。朱子曰:怀思念也。怀德,谓存其固有之善。怀土,谓溺其所处之安。君子小人趣向不同,公私之间而已矣。尹氏曰:乐善,恶不善,所以为君子。苟安务得,所以为小人。”一连采用了孔子、朱熹、尹淳等几位先哲的话语,然后进一步指出,“小人之心系溺于世界生前之土情,君子系仰望来世永福之天情”,重新定义儒家的小人、君子。《东西洋考》的《煞语》一文,对儒家思想的重人伦、守礼仪很是推崇,引用孟子的名言“居天下之广居,立天下之正处,行天下之大道”,然后指出个人亲疏不同,但皆为上帝之子。《论》一文赞同儒家仁义思想,认为“凡行不义者,上帝同样视为可恶”。

三是补充、辅证方式。《东西洋考》中《洪水之先》一文中讲述诺亚方舟的《圣经》故事,借鉴了孟子的记载:“当尧之时,天下犹未平,洪水横流,氾滥天下,草木畅茂,禽兽繁殖。禽兽逼人,兽蹄鸟迹之道,交于中国。”这里借用中国先哲所述故事来证明《圣经》故事并非瞎编,让中国读者相信并接纳之。

当然,传教士在编刊中认为违反基督精神的迷信偶像、崇奉佛教、相信无神论等观点,也会挺身而出,义正词严地予以驳斥,发表掷地有声的对话。这种对话不是带有恶意的攻击或贬低,而是以平静、温和的姿态述之。

为让中国读者接受和喜爱他们创办的中文刊物,传教士非常重视了解和学习中华历史文化。不仅在服装、饮食、生活方式等外在习惯上中国化,更是将大量时间和精力投入在学习研究中文上,记忆背诵《大学》《三字经》等经典之作,努力浸润中国文化。马礼逊在来华之前已跟从一位旅英华侨学习中文,他曾在与同行之人的信件中说:“中国人有许多是文化高优,学问丰富的,不单不亚于我们,反而比我们更优胜。”[7](89)可见他是何其尊敬中国文化。来到中国后,马礼逊更加潜心学习中国语言文字,几年后已有深厚造诣,1811年完成了《通用汉言之法》,1814年参照《康熙字典》编出了《华英字典》,还撰写了《广东省土话字汇》。郭实腊极具语言天赋,不但说一口流利的中国官话,还会说广东话、闽南话,在泰国甚至被当地郭姓华侨认作郭氏宗祠族人。他们常以学识渊博的学者形象出现,甚至连笔名都表现出对中国人的积极靠拢与讨巧,如“爱汉者”“尚德者”“博爱者”等,彰显对中国文化的热爱和熟稔。

4. 重视开发读者资源,广拓传播渠道

(1)利用宣传广告加强与读者的互动。中文外报创办早期,在有限的交通条件下,“告贴”“广贴”为最早的广告,也是编者尝试与读者沟通的最佳途径。《察世俗》创刊号上刊有“广贴”:“凡属呷地(马六甲)各方之唐人,愿读《察世俗》之书者,请每月初一、二、三等日,打发人来到弟之寓所受之。若在葫芦、槟榔、安南、瞿罗、咖口留吧、廖里龙牙、丁几宜、单丹、万单等处之唐人,有愿看此书者,请于船到呷地之时或寄信与弟知道,我请船上朋友来弟寓所自取,弟即均为奉送也。”在“广贴”“告贴”的宣传作用下,从船上的商人、水手,到沿海地区甚至内地的知识分子,不断撇开偏见与顾虑,逐渐接受并阅读刊物,使刊物的发行量越来越大,受众范围越来越广。[3](96)

(2)以广泛的赠书行为“制造”读者。读者阅读报刊不仅是单纯的接受信息的过程,也是能动地激发大脑、产生阅读兴趣、“制造”读者的过程。众所周知,鸦片战争前传教士的报刊活动仅限于东南亚区域,事实上“禁教”政策并未能阻止刊物向沿海区域甚至内陆传送。《察世俗》在马六甲创办后由编者联络友人,借海船之便销往南洋群岛、泰国、新加坡等华侨聚集地区,还由中国人梁发往返奔波于海陆之间,向中国境内的广东等地发行,还在广东省县试、府试、乡试的考场将刊物分送给参加考试的士子们。《察世俗》创办之初每期印500份,三年后增至1 000份,后又增至2 000份,销量逐年增加。《东西洋考》在广州创办后,其他地方的中国读者只要来信索要即可邮寄,也能“寄到北京、南京和其他城市”。 [3](18)鸦片战争后,西方人士继续使用赠送刊物的运营做法,《遐迩贯珍》《六合丛谈》等刊物也会免费向中国人发送,郭嵩焘就曾收到过墨海书馆的《六合丛谈》全册。早期中文外报就是以广泛的赠书方式冲破“禁区”,逐步渗透到沿海和内地的。

(3)搭建多种平台积极培养读者。传教士筹建福音堂作为宗教活动场所,开办学校,以教育华人子弟。一些学生不但接受了基督信仰,还成为基督文化的传播者。早期来华的传教士不仅是语言大师、报刊能手,还多是高产的博学之士。如米怜撰有中、英文著作24种;郭实腊的著作多达85种,其中以中文写成的有61种;麦都思的中、英、马来文著作有90种之多。鸦片战争前传教士共出版中文书籍138种,[9]其中有的著作独立成篇,先在所办报刊上发表,后又结集成册出版;有的是先出版书籍,后又在报刊上分节连载,如马礼逊的《西游地球闻见略传》、米怜的《全地万国纪略》、麦都思的《地理便童略传》、裨治文的《美里哥合省国志略》、慕维廉的《地理全志》《大英国志》、郭实腊的《贸易通志》《古今万国纲鉴》《万国地理全集》等,都曾在所办报刊上连载,是鸦片战争前国人获取新知的重要书籍,尤其对中国最早一批“睁眼看世界”知识分子,如林则徐、魏源、徐继畲等产生过重要影响。

肇始于晚清的中文外报,给闭关自守的中国提供了朝廷官文“邸报”之外的另一种报刊形态,在中国掀起了媒介技术革命,促发了中国报业的现代化。面对“禁海”“禁教”的政治社会环境和剧烈的时局变化,早期来华传教士所创办的中文報刊,冲破清廷的阻挠和禁区,克服国人的排斥和疑虑,最终打开市场,这与其传播策略是分不开的。早期中文外报运用媒介传播的力量传播西方科技和社会科学知识,客观上契合了近代中国在内忧外患中求变的思潮,改变了国人的思想观念,一定程度上影响了中国近代的历史进程。早期中文外报的传播策略,对现今我国新闻出版如何讲好中国故事、传播中国好声音,让中国优秀文化“走出去”也具有一定的启示意义。

参考文献:

[1] 戈公振. 中国报学史[M].上海:上海书店出版社,1990:67.

[2] 李志刚. 基督教早期在华传教史[M]. 台北:台湾商务印书馆,1985:68.

[3] 米怜. 新教在华传教前十年回顾[M]. 北京外国语大学中国海外汉学研究中心翻译组,译. 郑州:大象出版社,2008.

[4] 让-诺埃尔·让纳内. 西方媒介史[M]. 段慧敏,译. 桂林:广西师范大学出版社,2005:32.

[5] 翁雅昭,刘晏志. 清代古书编辑与印刷字体特性之研究[D]. 云林科技大学,2004.

[6] 李佩师. 借鉴与转化:论三部清代入华传教士汉文报刊的中国文学书写特征[J]. 东吴中文学报,2015(5):197-228.

[7] 马礼逊夫人. 马礼逊回忆录[M]. 顾长声,译. 桂林:广西师范大学出版社,2004.

[8] 侯杰,王小蕾. 近代基督宗教报刊的创办与发展——以海洋亚洲为视域[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版),2013(1):133-140.

[9] 熊月之. 近代西学东渐的序幕——早期传教士在南洋等地活动史料钩沉[J]. 史林,1992(4):15-25.

Communication Strategy of Early Newspapers Published by Foreigners in China

SHEN Qing-hui(College of Marine Culture and Law, Shanghai Ocean University, Shanghai 201204, China)

Abstract: The early newspapers published by westerners were intended to serve Chinese readers and meanwhile influence China, which reflected westerners' implicit desire of and expectation for the country. With painstakingly designing and managing in newspaper style, text content, advertising distribution, social functions and other aspects the editors made arduous exploration and beneficial attempts which were very innovative and pioneering at that time. The unique communication strategy adopted provided reference and demonstration for the development of modern Chinese newspapers and media, which became the intermediary of the communication between the great civilizations of the East and the West in the world, hence promoting the modern reform and transformation of Chinese society. Whether from the perspective of cultural exchange or news communication, the study of the communication strategies of such newspapers now still has certain reference value and significance for spreading Chinese stories, shaping China's image and transmitting its magnificent culture globally.

Keywords: missionary; early newspapers published by foreigners; communication strategy; cultural exchange