构建“科”“技”融合的化学课堂

2022-04-03郭建虹

【摘 要】技术和科学,不仅是一种应用体系、知识体系,更是一种思维方式。科学课堂不但应该让学生了解技术成果、科学知识,更应该让在学生感受传统技艺、科学成果的魅力的同时,理解其所特有的思维形式。技术思维、科学思维是形成化学基本观念的重要途径,也是科学探究的重要组成部分。

【关键词】技术思维;科学思维;碳及其化合物;初中化学;复习课

【中图分类号】G633.8 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2022)19-0054-04

【作者简介】郭建虹,江苏省苏州市教科院附属实验学校(江苏苏州,215008)教师,高级教师。

当下,课堂教学和社会认知均存在“科”“技”不分的现象。从内容上看,科学思维是以探索和发现事物本质与规律、构建科学的知识体系为核心的认知性思维;技术思维是以发明与创新方法、手段、工具、技艺为核心的实践性思维。从性质上看,科学思维是真理导向的发现性思维、反映性思维,以求真为目的;技术思维是实用导向的工具性思维,以求实(具有实效性)为目的,追求的是由目标到方案,再到问题解决的过程。从成果上看科学思维的成果主要是科学理论、定律、规律等,是全人类的共同精神财富,呈现为可物化的知识产品;技术思维的成果主要是发明、专利、技术诀窍,也可能是技术文献与论文。[1]

初中阶段科学课程的学习,一般为物理、化学、生物三门学科,包含学习科学知识、培养科学思维两个方面。技术和科学,不仅是一种应用体系、知识体系,更是一种思维方式。科学课堂不但应该让学生了解技术成果、科学知识,更应该从“知识控制”走向 “支持探究”,让学生在感受传统技艺、科学成果的魅力的同时,理解其所特有的思维形式。

“碳及其化合物单元复习课”是笔者参加2019年江苏省优质课评比活动的课堂实录。笔者试图让学生通过本课的学习,在中国古代技艺与西方科学的碰撞中,体会古人调控化学反应的高超技艺及其重要意义,领略数据分析、理论构想、演绎推理等科学思维方法,认识到技术和科学是推动人类文明发展的两大力量。

一、教学目标

首先,通过温习整理活动,从“化合价—类别”的角度有序梳理常见的含碳物质及其性质。

其次,通過实验探究活动,从“宏观—微观—符号”的角度有序构建含碳物质的表征体系。

再次,通过观察、推理活动,认识到在一定条件下,物质因反应而转化,树立元素不变的观念。

最后,通过阅读、认识化学史,感知化学学习需要实验、假说、演绎推理、比较和分类等方法。

二、教学实录

1.课前准备。

准备两个干净的塑料瓶,将葡萄捏破放入塑料瓶中;将糯米饭煮熟晾凉,用少许温开水调适量酒曲拌入糯米饭中,糯米饭放入塑料瓶中,旋紧瓶塞。(该实验在课前3~4天准备)

2.教学板块1:叹为观止的碳世界。

师:查阅元素周期表,我们知道世界上有100多种元素,而这100多种元素组成了1.5亿多种化合物,其中90%的化合物都含碳元素。同学们能否从碳元素的化合价、物质类别的角度整理已学碳及其化合物?

(学生交流整理的内容)

师:碳元素广泛存在于自然界的空气、矿石和生物体中。正因如此,古代很多发现、发明都和碳及其化合物有关。让我们一起从化学视角领略古人利用含碳物质的智慧。

【设计意图】课前引入,介绍元素种类和物质种类数量的差异,使学生建立起对物质多样性的初步认识。引导学生用比较、分类的方法认识物质。

3.教学板块2:“碳”为观止的东方技艺

环节1:集烟制墨中的发现。

师:数千年前,古人就形成烧松取烟、集烟制墨的工艺。你能从化学的角度解释墨是什么,烧松为什么能制墨吗?

生1:墨是烟中的含碳单质。松树含有碳元素,不完全燃烧产生烟。

师:《兰亭集序》历经千载而不褪色,你知道为什么吗?

生2:墨中含碳单质,常温下单质碳化学性质稳定。

师:古代工匠在植物的剧烈燃烧中获得碳单质,又在植物缓慢氧化中获得另一种碳的化合物。

环节2:发酵过程中的发现。

师:西方多用葡萄酿酒,古代中国多用糯米酿酒。其原理相似,区别在于:葡萄表皮自带催化剂,大米却没有。请同学们观察矿泉水瓶中的葡萄发酵和糯米发酵现象(展示课前准备的两个塑料瓶)。

生:葡萄、糯米上浮,瓶身坚实,打开时有嘶嘶冒气声,瓶内出现大量气泡,闻到酒的气味。

师:发酵不但产生酒,还产生一种气体。如何验证这种气体是什么?

生:可以用燃烧的木条、澄清石灰水、湿润的紫色石蕊试纸检验气体。发现燃烧的木条熄灭、澄清石灰水变浑浊、试纸变红,说明该气体是二氧化碳。

师:对于物质的研究,通常会先运用感官观察颜色、状态、气味等,再运用加热、灼烧、燃烧等实验方法,还可以借助其他常见试剂进行判别。

环节3:炼铜过程中的发现。

师:成书于东晋的《拾遗记》中记载古代火法炼铜“地中多丹,炼石为铜,铜色青而利”。从原料孔雀石到铜,这两种物质有哪些区别?

生:颜色不同、化学式(组成)不同。

师:这说明这一转化是化学变化。我们可以通过实验再现这一炼铜场景,请同学们模拟实验,并思考孔雀石是如何发生这一变化的。

(学生实验模拟火法炼铜:用镊子夹持孔雀石;在外焰加热孔雀石至变色;快速将孔雀石伸入折叠的滤纸内,盖实、用镊子压紧;冷却后取出固体并观察)

生:加热时,孔雀石由绿色变为黑色,会炸裂迸溅;伸入滤纸中,滤纸被烧出一个洞,冒烟、变黑;打开滤纸,黑色固体部分变为红色固体。这说明碱式碳酸铜加热会生成氧化铜,滤纸变黑后又变红说明碳夺取了氧化铜中的氧。

师:碳不但在燃烧时能与氧气结合,加热时也能与氧化铜中氧元素结合。

(演示实验:铜丝绕成螺旋状,将孔雀石放置于螺旋状铜丝中。加热铜丝至孔雀石、铜丝变色且红热,立即伸入漏斗状滤纸中)

师:我们发现,没有接触滤纸的氧化铜也还原为红色的铜,这是为什么?

生:应该是有一种不易被观察的物质——气体。而且,它应该和碳性质相似,都能夺取氧。

师:1800年,科学家们也是这样发现这种气体的,并将其命名为“重可燃空气”。我们今天的思考和发现与近代早期西方一些化学家的研究非常相似。

【设计意图】集烟制墨实验引导学生分析碳单质的成因及性质;制曲酿酒实验引导学生梳理检验物质的程序和思路;火法炼铜实验关注学生实验操作是否规范,引导学生寻找证据,进行推理。此教学板块加深学生对碳及其化合物之间相互转化关系的理解,让学生认识到调整化学反应条件可以控制反应的发生和结果,充分感受从证据到结论的思维过程,提升科学思维水平。

4.教学板块3:“碳”为观“智”的西方科学。

环节1:拉瓦锡燃烧金刚石实验。

师:拉瓦锡利用两个大凸透镜将阳光聚焦在金刚石上使之燃烧,得到无色气体。他用如此复杂的装置、昂贵的实验材料,想证明什么?

生1:钻石由碳元素组成,是碳单质。

生2:单质碳在常温时,化学性质稳定,但在高温时具有可燃性。

环节2:探析两种含碳化合物。

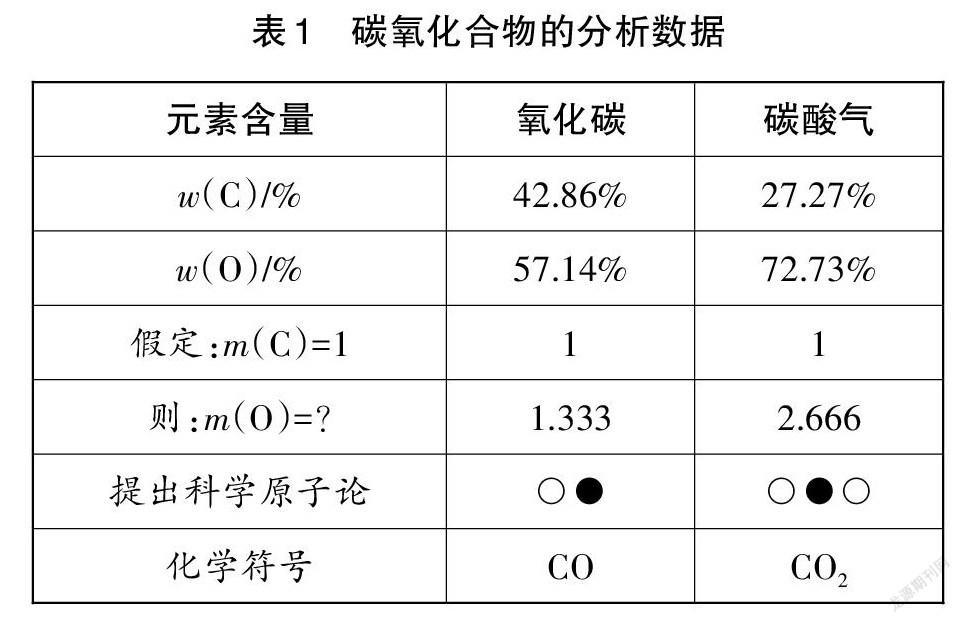

师:观察表1中“氧化碳”“碳酸气”中碳、氧元素质量分布。西方科学家在木炭燃烧的实验中发现,碳元素、氧元素能形成两种化合物,分别将其命名为“氧化碳”“碳酸气”,还称出了组成元素的质量。因实验数据纷繁复杂,假定碳的质量均为“1”,你有什么发现?

生:当碳的质量相等时,碳酸气中氧的质量是氧化碳中氧的质量的两倍。

师:很棒!这就是化学史中道尔顿提出的“倍比定律”,即在两种相同元素构成两种不同的化合物时,一种元素质量相等,与其化合的另外一种元素在两种化合物中的质量比总是保持简单的整数比。据此你对物质有什么样的大胆假设?

生:质量呈整数比,说明物质中存在可数的个体。

师:道尔顿从数量关系,大胆提出科学原子论——物质世界的最小单位是原子。化学不但观察物质及其变化的宏观世界,还从微观角度探究其本质,更有将这两者融合的符号世界。东方精湛的技艺、西方奥妙的科学,都与碳及其化合物的转化有密切关系。

【设计意图】金刚石燃烧实验引导学生思考实验的目的;探析两种含碳化合物引导学生分析数据,提出猜想,推测物质由微粒构成。本教学板块中,教师引导学生再现科学史上的这一过程,领略定量实验、数据分析、理论构想、微觀建模、演绎推理等科学思维方法的精妙运用。

5.教学板块4:“碳”为观“志”。

师:通过以上学习,我们为中国古人制墨、酿酒、炼铜的高超技艺所折服;又惊叹西方科学家探究奥秘的想象力。但科学史上也存在李约瑟之问:“中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献,但为什么科学和工业革命没有在近代的中国发生?”

生:中国古代更重视实用,制造有用的物质。近代西方科学家探究这些变化背后的奥秘。

师:这个问题很宏大,原因是多维的。而只有技术与科学的相互融合和促进,才能推动社会的进步和发展。

【设计意图】在本节课教学的最后环节,教师通过李约瑟之问总结本节课的中心思想,引导学生从辩证的角度思考中国科学与西方科学之间的不同,从而认识到科学和技术是推动人类文明发展的两大力量,不可分割。

三、教学效果及反思

1.以古代含碳物质的应用为载体,在传统技艺史中认识化学的意义和价值。

化学变化是有一定条件的。本节课让学生在中国古代高超制墨、酿酒、炼铜的技艺中领略古人调控化学反应的智慧,构建碳及其化合物的关系图,认识化学方程式背后的意义。学生能认识到,从实验室研究到大规模工业生产,无不渗透着科学家与工程师的心血,化学在人们的生产生活中有着十分重要的价值。

2.以气体化学史为载体,体会科学思维的一般过程和方法。

本节课从定性认识二氧化碳到定量认识碳的氧化物,引导学生认识科学原子论;从认为“重可燃空气”是燃素,到认识其是碳的氧化物,对学生具有启发意义。学生在这一过程中可建立起研究物质的观念和方法,感知化学学习需要实验、假说、演绎、推理、比较和分类等方法。

3.以相关理论建立过程为载体,完善“宏观—微观—符号”的化学体系。

学生通过本课中碳的氧化物的定量测定、数据分析、理论构想,可以认识到微观探析对化学发展的促进作用;通过分析两种含碳化合物,学生从宏观现象“整数”构想微观粒子,从微观粒子解释宏观现象,用符号建立宏微联系,实现思维“见著知微,见微知著,符联宏微”的跨越。

4.以开放式问题为载体,促进学生理解科学本质。

开放式的问题设计能调动学生分析、搜索、生成、形成解决问题的方案,提升思维能力。学生在解决开放式问题中遇到的困难,正是科学家长时间研究累积与理论突破的点。如此引导学生重复化学发展的道路,有利于其掌握化学的基本知识、理解科学本质、提升学科素养。

【参考文献】

[1]J.R.柏廷顿.化学简史[M].胡作玄,译.北京:中国人民大学出版社,2010:127-141.

[2]王伟群,陆真.简明化学史[M].上海:上海教育出版社,2010:83-89.