煤层回采过程中覆岩破坏及裂隙演化规律

2022-03-30郎君

郎 君

(吕梁学院矿业工程系,山西 吕梁 033000)

0 引 言

我国是一个煤矿大国,煤炭对我国经济发展具有重要意义[1],随着我国煤炭资源的大量回采,优势地质条件下煤炭资源已趋于殆尽,煤炭企业不得不开采劣势地质条件下煤炭资源[2]。特别是水体下采煤和瓦斯抽采面临众多问题。

煤炭资源开采前,地层处于原始应力状态,当煤层回采后原始应力被打破,覆岩必然发生垮落,最终形成有规律分布的“三带”[3-4],其中垮落带高度是矿井布置高抽巷和高位钻孔的依据。导水裂缝带发育高度是矿井防治水的技术关键[5]。同时受到采动影响和应力的双重作用,覆岩产生裂隙,裂隙分布特征对于瓦斯抽采至关重要。因此,覆岩裂隙发育特征和破坏高度的研究对于矿井水灾害和瓦斯防治具有重要意义[6]。

对于覆岩破坏高度和裂隙发育特征的研究,易四海[7]等采用相似模拟试验对潞安矿区薄基岩综放面开采进行了研究,得出了覆岩破坏特征以及导水裂缝带发育高度影响因素,论证了粘土层隔水能力;张纪星[8]等以神东矿区大柳塔煤矿为试验矿井,采用相似模拟、数值模拟、实测对其覆岩破坏规律进行了研究,得出了该煤矿的破坏高度,实测与模拟结果一致,为矿井安全开采提供了技术支持;郑训臻[9]等采用数值模拟对安盛煤矿覆岩破坏规律进行了研究,得出了覆岩破坏高度,为煤矿富积水下工作面安全开采提供了技术支持;熊祖强[10]等采用相似模拟技术对矿井破坏及裂隙演化进行了研究,得出了该煤矿裂隙发育特征,为矿井突水监测和瓦斯抽采提供了技术支持;马莲净[11]等采用数值模拟和相似模拟对煤矿分层开采进行了研究,并采用钻孔冲洗液进行了验证,得出了裂隙破坏规律;许文涛[12]等采用相似模拟对杨柳矿进行了研究,得出了覆岩变形破坏特征,为煤矿安全生产提供了技术支持。

以上学者的研究大多是通过模拟、现场对裂隙发育高度进行了研究,而对裂隙演化特征没有进行较详细的分析。本文以山西某矿为试验矿井采用分段注水试验、钻孔电视对覆岩破坏高度进行探测分析,对裂隙变化特征进行定量化分析,并对工作面回采过程中裂隙演化和应力变化规律进行数值模拟研究。

1 工程概况

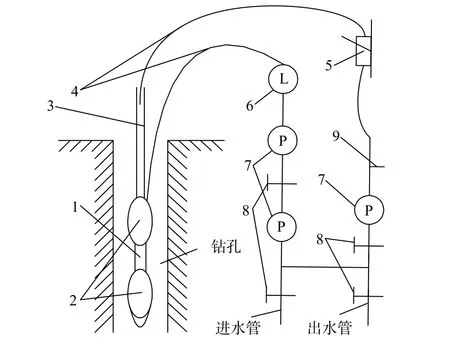

山西某矿矿井生产能力4 Mt/a,主采3号煤层,煤层平均厚度为5.9 m,煤层平均倾角5°,为近水平煤层,试验以3203工作面为试验工作面,该工作面走向长度1 210 m,倾向长度285 m,为了有效测定覆岩裂隙发育高度及裂隙演化特征,根据工作面实际情况和地质特征,在工作面巷道布置两个钻孔,其编号分别是Ⅰ、Ⅱ,垂直煤壁进行布置,仰角60°,钻孔深度170 m。工作面及钻孔布置如图1所示[13-14]。

图1 钻孔布置示意图

2 覆岩破坏特征

采用钻孔电视和分段注水试验对工作面回采覆岩破坏高度进行分析,分段注水试验对于覆岩破坏高度的确定是可靠的,钻孔电视能够直观地看到裂隙发育特征。

2.1 试验设备

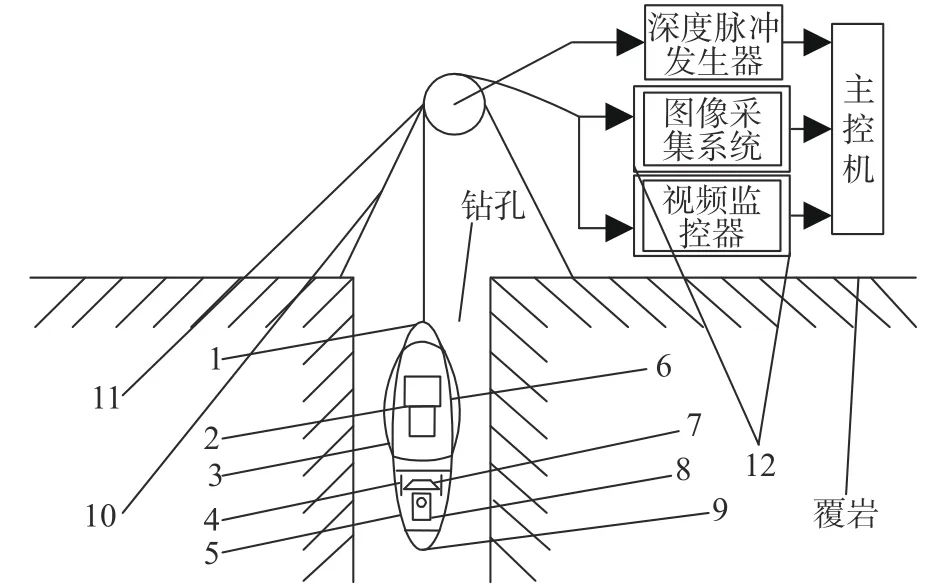

1)分段注水设备

分段注水采用的是双端封堵测试装置。其测试原理是工作面回采后,覆岩发生破坏,其破坏特征自下而上产生明显的分区特性,越往下裂隙发育程度越高,其分段注水漏失量越大,越往上裂隙发育程度越低,分段注水漏失量越小,根据钻孔内不同部位其漏失量的变化情况来判定裂隙发育高度,该方法属于物理测试方法,不受外界影响,具有测试准确度高的优点,其装置结构如图2所示。

图2 分段注水系统

2)钻孔电视

钻孔电视采用的是防爆型井下用钻孔电视系统。主要由测孔成像系统、处理系统、测深系统三部分构成(如图3所示)。当进行测试时,测孔成像系统的探头在钻孔中移动,探头将观测到的钻孔图像进行记录并传输到处理系统中,通过CCD光学耦合器将钻孔圆周图像以图片的形式展示出来,同时,测深系统中的深度测试器能够实时记录探头测试深度并与图像进行结合,在图片上显示出来,最终通过显示器以展开图片形式将钻孔内裂隙发育特征展现出来,图像转变机理如图4所示。

图3 钻孔电视系统

图4 钻孔图像转变系统结构

2.2 试验结果与分析

1)分段注水

采用分段注水设备对工作面回采前后钻孔裂隙发育特征进行了测试,每个钻孔测试了155 m,测试压力为0.5 MPa,封堵压力1.5 MPa,每个测试段测试3次,每次5 min,其结果取3次平均值。其注水量曲线如图5所示。

图5 分段注水数据曲线

由图5分段注水试验曲线可知,工作面回采前钻孔注水量较低,基本保持在50 mL左右,裂隙发育度较低,当工作面回采后,钻孔注水量明显升高,最大注水量可达到1 500 mL,是工作面开采前的30倍,裂隙发育程度较高。由此可知,工作面开采后,覆岩在采动影响和支撑应力的双重作用下发生破坏同时形成了裂隙,裂隙发育程度较开采前明显提高。

工作面回采后钻孔注水测试曲线呈“台阶形”,综合覆岩裂隙三带发育特征,得出冒落带、裂隙带发育高度(垂直)分别是34.4 m、83.8 m。

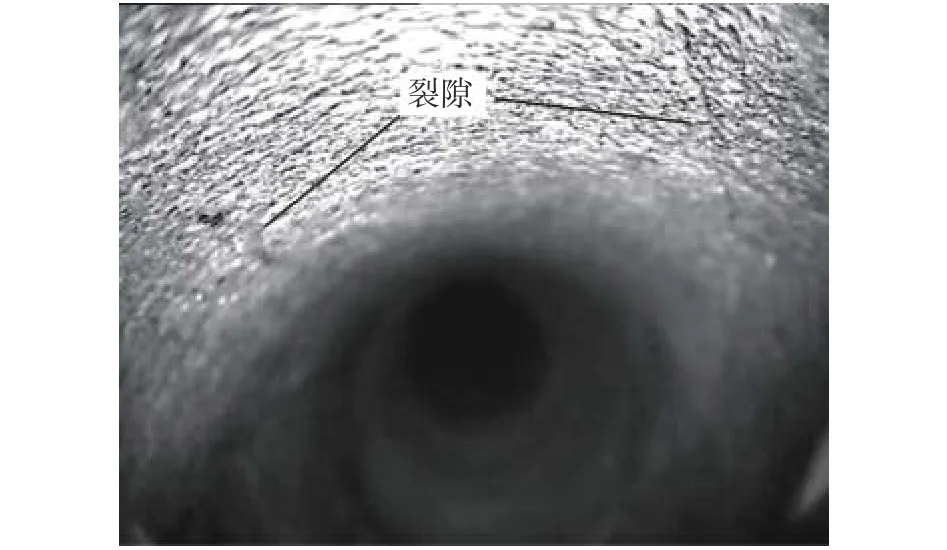

2)钻孔电视

采用钻孔电视对工作面回采前后覆岩裂隙发育进行探测分析,探测结果如图6所示。

图6 裂隙发育特征

由钻孔电视图像可知,工作面回采前,钻孔裂隙数量较少,当工作面回采后,钻孔裂隙数量明显增多,覆岩裂隙发育程度较高,根据钻孔探测图像以及三带特征得出冒落带和裂隙带发育高度(垂直)分别是29.8 m、88.2 m。

3 裂隙发育定量化分析

工作面回采后覆岩裂隙发育特征对于矿井瓦斯抽采以及防治水具有重要意义,因此,对工作面回采前后覆岩裂隙进行定量化分析,主要从裂隙发育倾角、发育宽度、裂隙深度与数量进行分析。

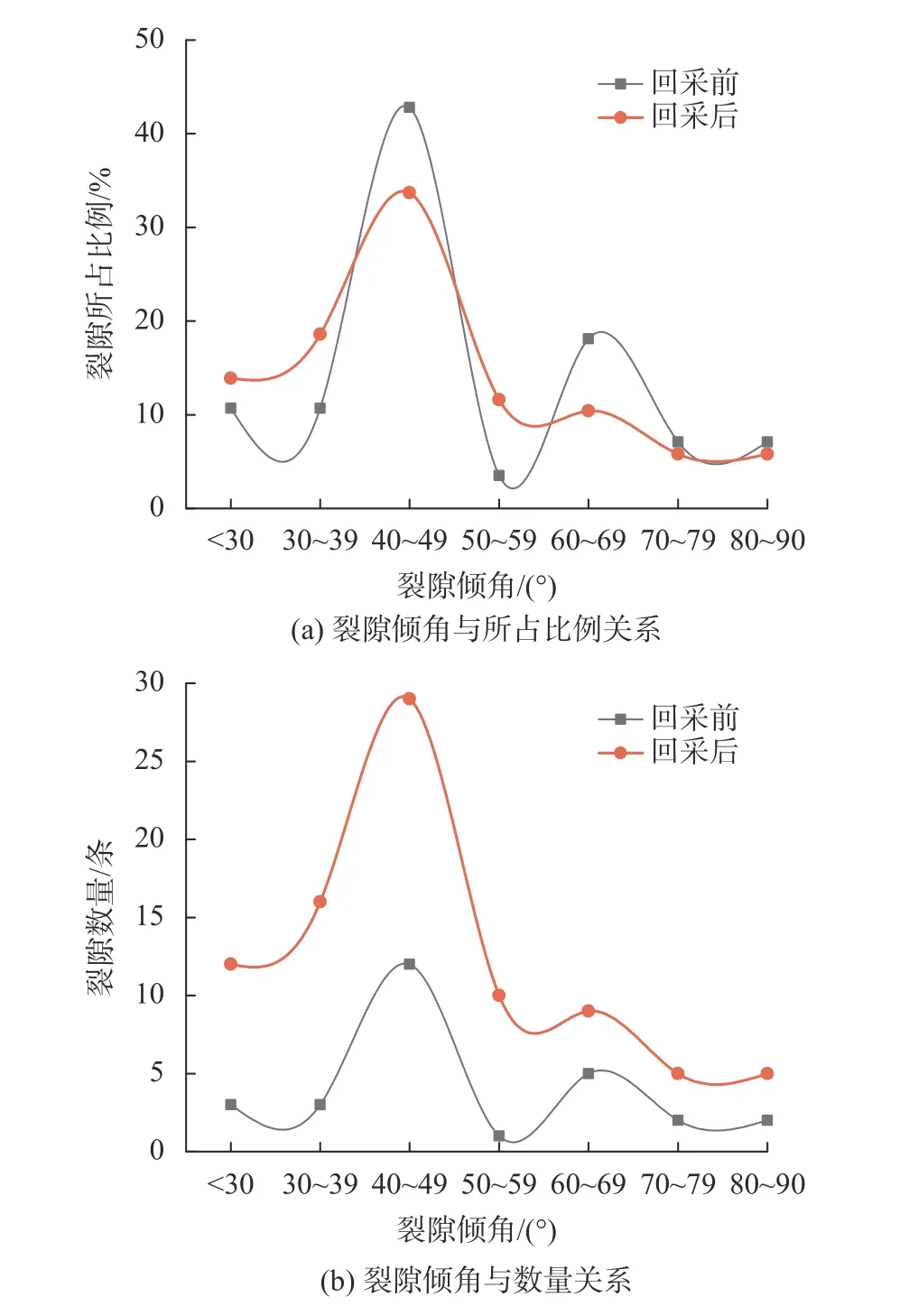

3.1 裂隙发育倾角

对工作面回采前覆岩钻孔裂隙进行矢量化处理,综合分析Ⅰ号钻孔开采前的28条裂隙和开采后的86条裂隙,得出裂隙倾角与数量曲线如图7所示。

图7 裂隙倾角特征曲线

由图7可知,工作面回采前的28条钻孔裂隙中,小于 30°倾角的裂隙数量为 3条,占 10.7%,30°~39°倾角的裂隙数量为 3 条,占 10.7%,40°~49°倾角的裂隙数量为12条,占42.8%,50°~59°倾角的裂隙数量为1条,占3.5%,60°~69°倾角的裂隙数量为5条,占18.1%,70°~79°倾角的裂隙数量为2条,占7.1%,80°~90°倾角的裂隙数量为2条,占7.1%。工作面回采前裂隙以小角度为主。

工作面回采后的86条钻孔裂隙中,小于30°倾角的裂隙数量为12条,占14.0%,30°~39°倾角的裂隙数量为16条,占18.6%,40°~49°倾角的裂隙数量为 29条,占 33.7%,50°~59°倾角的裂隙数量为10条,占 11.6%,60°~69°倾角的裂隙数量为 9条,占10.5%,70°~79°倾角的裂隙数量为5条,占5.8%,80°~90°倾角的裂隙数量为5条,占5.8%。工作面回采后裂隙数量增加,增加的裂隙主要以小角度为主。

3.2 裂隙宽度

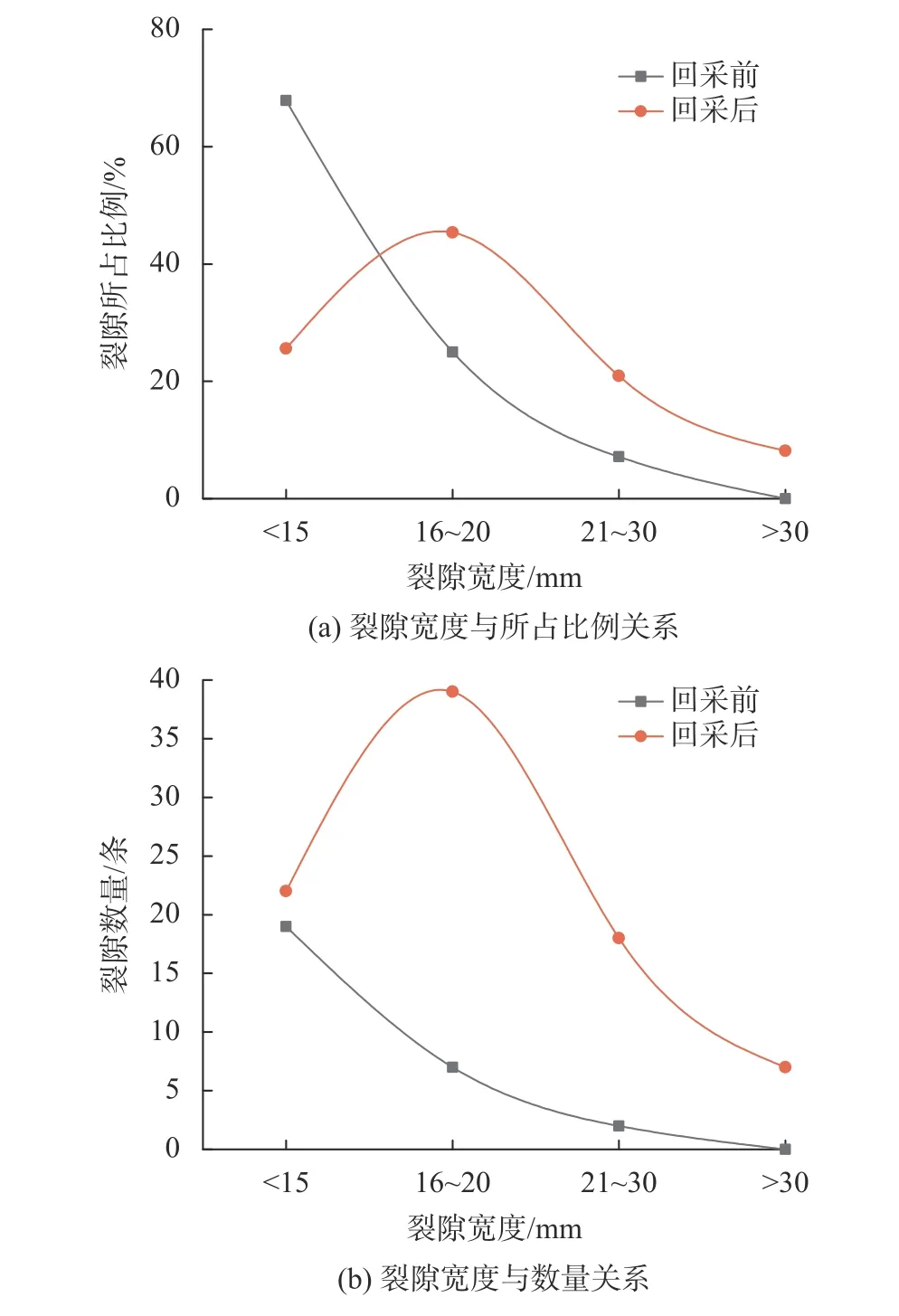

裂隙宽度反映的是覆岩受采动影响裂隙发育程度。得出其关系曲线如图8所示。

图8 裂隙宽度特征曲线

3.3 钻孔深度与裂隙数量

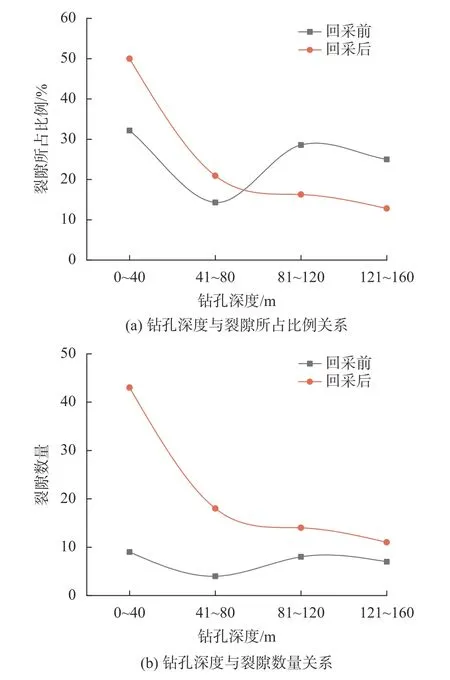

裂隙数量随钻孔深度发育特征反映了上覆岩层受采动影响的程度,对钻孔深度与裂隙数量进行分析,得出其曲线如图9所示。

图9 裂隙发育深度特征曲线

由图9可知,工作面回采前覆岩钻孔裂隙数量与钻孔深度无明显关系,除41~80 m之间裂隙数量较少外,其他几个钻孔深度段裂隙数量基本上持平。工作面回采后,受采动影响覆岩钻孔裂隙数量发生了转变,随着钻孔深度的增加,裂隙数量不断减少,越靠近工作面裂隙发育程度越高。工作面回采促进覆岩裂隙发育。

4 开采覆岩破坏数值模拟研究

4.1 模型建立

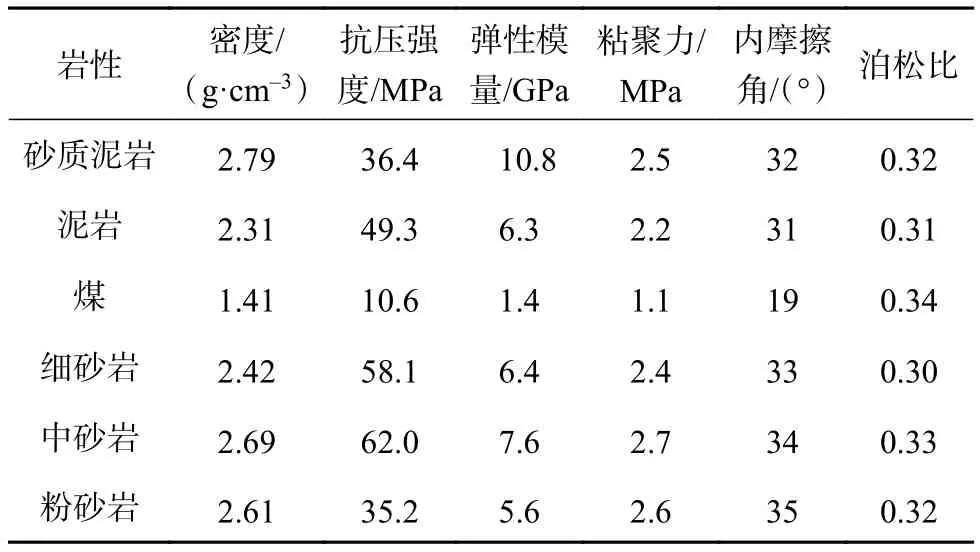

采用UDEC数值模拟软件对覆岩裂隙发育进行分析,根据工作面覆岩特征,对岩层进行划分。对模型前后左右四个侧面进行约束,对顶部施加岩层厚度的载荷[15],其力学参数如表1所示。

表1 岩石物理力学参数表

4.2 模拟结果与分析

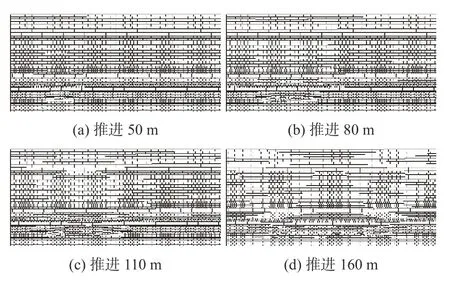

1)覆岩破坏特征

工作面开采过程覆岩破坏特征如图10所示,可以看出,随着工作面的不断推进覆岩发生了破坏。当工作面推进到50 m时,直接顶发生垮落,垮落高度为6.2~7.8 m,成“拱”型分布;当工作面推进到80 m时,冒落带发育高度不再随着工作面的推进而向上发展,此时,冒落带发育高度达到最大值为31.2 m;当工作面推进到110 m时,覆岩形成了离层裂隙,同时受到拉伸作用产生了大量的破断裂隙,裂隙数量明显升高,随着工作面的继续推进,受覆岩作用,采空区中部被压实,裂隙数量降低;当工作面推进到160 m时,采空区中部被完全压实,地表形成了下降盆地,此时裂隙带达到最大值为86.2 m。

图10 开采覆岩破坏特征

2)覆岩位移变化规律

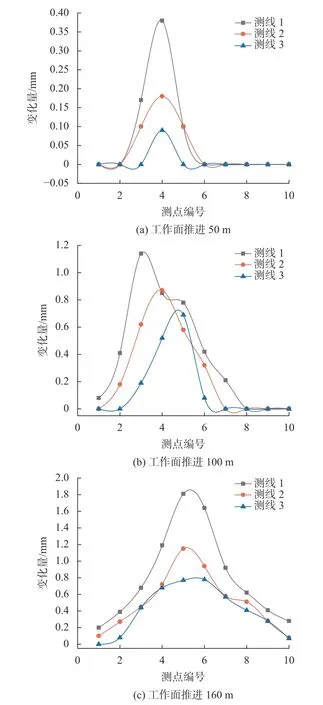

为了直观观察覆岩变形特征,在工作面回采过程中布置几条位移曲线,并将不同推进距离下的位移曲线进行总结,得出位移沉降曲线如图11所示。

图11 不同推进距离下各测点沉降曲线图

由图11可知,覆岩受采动影响发生变化,原始应力受到破坏,覆岩内部应力发生变化,随着工作面的不断推进,覆岩不断垮落,最终自上而下形成有规律的三带,其变化曲线是不对称的,由于覆岩的不同部位的各向异性,使得覆岩的运动存在差异性且不同步。

随着工作面的不断推进覆岩破坏高度不断向上发展,当工作面推进到一定距离时,破坏高度不再向上发展,覆岩的整个运动是一个动态的、连续的发育过程。

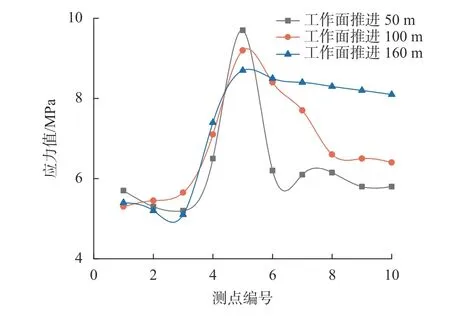

3)覆岩应力特征

采过程中对覆岩应力进行观测,覆岩应力主要分三个阶段,原始应力阶段、采动变化阶段、应力重新稳定阶段,其反映了采动过程中覆岩应力显现特征以及破坏特征,工作面推进50 m、100 m、160 m时覆岩应力变化特征如图12所示。

图12 应力分布曲线

由图12可知:工作面推进过程中,应力影响范围较大,峰值较高,由于受开采影响,原始应力状态被打破,随着工作面的推进,应力值逐渐变化,并呈现增加—减小—稳定的变化特征,经分析,工作面开始回采产生了应力集中区导致某些区域应力升高,随着工作面的不断推进,覆岩泄压,应力随着降低,最后由于回采结束,覆岩稳定,形成新的应力平衡,随之应力稳定。

4)覆岩裂隙发育特征

对采动过程中覆岩裂隙进行研究,裂隙发育存在三个明显的变化特征。

自开切眼至顶板初次来压,覆岩随着工作面的推进,由弹性变形向塑性变形、破断失稳过渡,直到裂隙产生,裂隙数量随着工作面的推进而呈上升趋势。

随着工作面的继续推进,覆岩不断垮落,裂隙向高层为发展,当推进到某一距离后,采空区被压实,裂隙数量迅速降低。

在近煤壁区域,由于支撑作用,裂隙数量仍呈较高水平。

5 结束语

采用分段注水试验和钻孔电视探测得出该煤矿冒落带发育垂直高度为29.8~34.3 m,裂隙带发育垂直高度为83.8~88.2 m。

工作面回采前覆岩裂隙以低角度、小宽度为主,裂隙数量发育程度低。随着工作面的回采覆岩裂隙数量明显增加,增加的裂隙以低角度、中宽度为主。

覆岩的整个运动是一个动态的、连续的发育过程;工作面回采过程中应力呈现增加—减小—稳定的变化特征;采动过程中,近煤层区域覆岩裂隙数量一直处于较高水平。