粉丝经济视角下虚拟偶像发展演化及营销进路探析

2022-03-30郭全中张营营

郭全中 张营营

【摘要】虚拟偶像与粉丝群体之间的关系经历了单向崇拜阶段、双向构建阶段,目前进入融合发展阶段。虚拟偶像粉丝共创模式是融合发展阶段最大的特点和优势,该模式颠覆了偶像—粉丝的经典关系,促进粉丝内部权力分化,提升偶像—粉丝的关系黏性,使得虚拟偶像的商业价值不断提升,创造了新的营销进路。企业可以进行如下营销进路新探索:一是“粉丝共创+私域营销”,强化品牌认知;二是“垂直领域主播+电商平台”,刺激消费转化。

【关键词】虚拟偶像;粉丝经济;营销进路

随着“Z世代受众”群体的崛起,以二次元用户为核心用户的虚拟偶像迎来快速发展期。虚拟偶像独有的共创生产模式使得偶像—粉丝权利结构发生了颠覆性变革,这将影响虚拟偶像的商业变现和营销应用。本文通过剖析虚拟偶像—粉丝群体权利结构变化,进而探索技术赋能与Z世代受众青睐的双重加持下虚拟偶像营销应用的前景与进路。

一、引语

脱胎于数字技术的“虚拟偶像”,与“二次元”文化有着千丝万缕的联系,却又显现出超越“二次元”的独特性,即试图突破虚拟与现实的界限,实现虚实结合。“所谓的虚拟偶像(Virtual idol)指的是通过电脑图形化等手段人工制作的虚拟人物(身份通常为歌手、演员、偶像等),也有人称之为虚构偶像。日语里‘虚拟偶像’这个词诞生于1990年前后,也正是虚拟现实(Virtual reality)这一概念从美国传播到日本的时候。”[1]随着虚拟偶像的泛化,国内也已经有了针对虚拟偶像商业模式、变现路径和消费动机的研究。[2]虚拟偶像被不断赋予新的含义,使之更有影响力和代表性,仅从技术角度定义虚拟偶像已不能囊括其全部能指。喻国明认为虚拟偶像与现今真人偶像的区别除了其电子化的形象呈现之外,还有其形象和声音的进一步媒介化。在未来不断媒介化的社会交往中,交往的对象可能脱离真实的身体,成为媒介化的身体,而虚拟偶像就是人身体的高度媒介化呈现。[3]从狭义上讲,虚拟偶像是被虚构出来的受到崇拜或挚爱的客体。在人工智能时代,虚拟偶像则是“虚拟场景或现实场景中进行偶像活动的架空形象”[4],但从广义上讲,虚拟偶像是一种自带关系的新型传播媒介,是人类强关系的延伸。[5]

之前关于粉丝经济的相关研究,主要是基于真人偶像粉丝群体,而很少涉及虚拟偶像与粉丝群体的互动,尤其是虚拟偶像与粉丝群体之间的文本共创模式。本文将通过研究虚拟偶像与粉丝群体之间的互动关系演变,以及这种转变如何影响虚拟偶像的粉丝经济模式,进而探索虚拟偶像营销新进路。

二、“虚拟偶像—粉丝群体”演化与发展

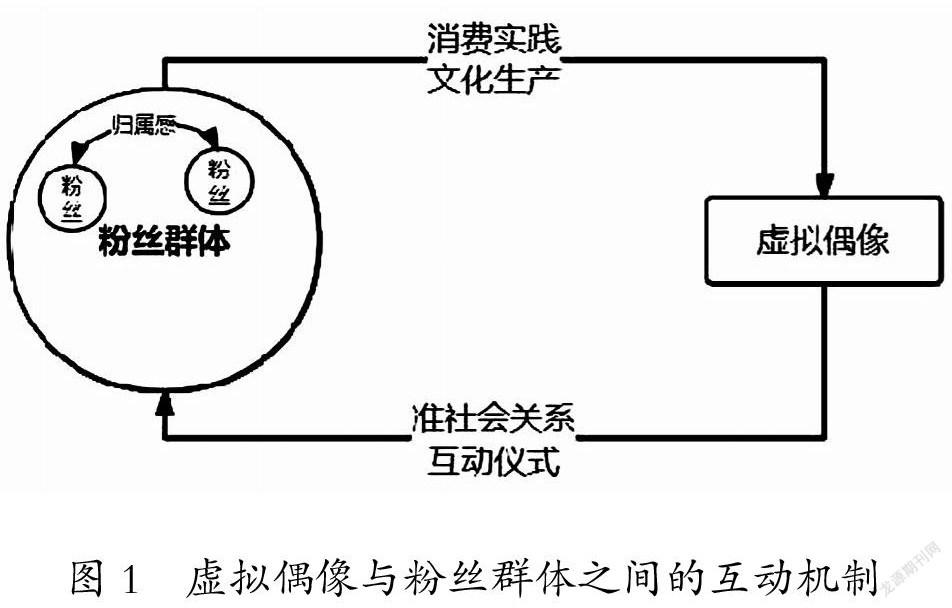

面世30余年的虚拟偶像伴随着技术发展经历了三个重大阶段,分别是1.0时代的林明美,2.0时代的“初音未来”,3.0时代的柳夜熙。虚拟偶像发展早期,在美妆、快消以及时尚类等受到年轻人青睐的品牌已经开始尝试与虚拟偶像联动营销。策略上,大多采用比较基础的代言、联名款商品等形式,试图将虚拟偶像的流量引到品牌上去,实现变现。在粉丝经济思维模式的指导下,品牌借助虚拟偶像的魅力,吸引粉丝关注,为粉丝提供多样化、个性化的商品和服务,最终转化成消费,实现盈利。作为互联网原住民的Z世代受众追星热情高涨、生产积极性高、表达欲望强烈,与具有广阔创作空间、自带关系和情感联结的虚拟偶像相互碰撞,为虚拟偶像粉丝变现模式带来变化(虚拟偶像与粉丝群体之间的互动机制见图1)。

(一)虚拟偶像1.0时代:单向崇拜阶段

1984年《超时空要塞》中的女主角林明美凭借动人的歌声和纯真的人设成为全球首位虚拟明星,这是虚拟偶像的雏形。林明美发布单曲并且进入Oricoon日本音乐公信榜,奠定了虚拟偶像需要通过优质内容吸引大众目光和粉丝的发展模式。日本Konami公司在《心跳回忆》系列游戏中发布的藤崎诗织在这个发展思路上进行了升级:玩家可以在游戏中自由设定藤崎诗织的生日、星座和血型等。[6]藤崎诗织这个虚拟人物的设定要素并非完全由官方操控和推动,而是预留出一定的创作空间给粉丝协作和参与,这样的发展思路被基于VOCALOID软件开发而来的虚拟歌姬初音未来继承、发展。

总的来说,这一时期的虚拟偶像官方主动权更大,且由于互联网发展所限,虚拟偶像—粉丝关系多为粉丝单向崇拜,粉丝通过媒介观看偶像获取偶像信息,延时性强卷入度低,粉丝群体在官方设定的文本上进行“游牧”和“盗猎”,通过积极参与获得自我呈现与身份认同的满足感。

(三)虚拟偶像2.0时代:双向建构阶段

得益于语音合成技术和3DCG技术的成熟,我们迎来了以初音未来为代表的虚拟歌姬时代。这些虚拟歌姬本质上是一个“产生歌声的引擎”,其发展模式具有明显的明星特质,主要通过粉丝经济变现。2007年,坐落在札幌的日本声音制作和音乐软件公司Crypton Future Media推出了以YAMAHA语音合成引擎为基础开发的虚拟女性歌手软件VOCALOID。[7]同年8月31日,以VOCALOID為支撑技术的虚拟偶像初音未来正式“出道”。从2008年至2020年初,初音未来在世界各地召开70多场现场演唱会,演唱会场场爆满,现场粉丝随着全息投影而来的虚拟偶像尖叫、兴奋乃至癫狂。其运营团队也积极开发初音未来周边手办和音乐游戏,丰富与粉丝的互动形式。2017年6月,基于VOCALOID3语音合成技术开发而成的洛天依、墨清弦、言和等国内虚拟歌姬在上海举行了万人演唱会,其中令人震惊的是官方预售的SVIP门票售价1280元,并于三分钟内售罄[8],B站在线直播观看人次近452万。2020年BML

VR(BML全息演唱会)在上海举行,来自中日两国的十几位虚拟偶像同台演出33首曲目,全场座无虚席,B站在线直播观看人次超1000万,排名同时段第二。很多以Z世代受众为目标用户的品牌将备受年轻人青睐的虚拟偶像视为品牌营销投掷靶心,瞄准了这一趋势。据统计,洛天依目前已代言了百雀羚、肯德基、雀巢咖啡、护舒宝、长安汽车、浦发银行等众多品牌。[9]不管是演唱会表现、社交平台粉丝互动表现还是代言表现,洛天依等虚拟偶像与真实明星并无差距。

虚拟偶像与粉丝的关系在这一时期不再是单向崇拜,而是虚拟偶像—粉丝群体的双向建构。粉丝群体不仅表现出詹金斯所说的“积极参与者”的能动性与创造力,还在VOCALOID的技术赋权下,利用声源库自主谱曲、编曲、生产内容,部分粉丝的原创歌曲因优异的平台数据表现被经纪公司筛选采用后,将获得相应收入与权利。初音未来粉丝ryo为初音未来创作出《世界第一公主殿下》等热门歌曲,洛天依粉丝ilem为洛天依和言和两位歌姬创作了流行的《普通DISCO》《达拉崩吧》等歌曲。[10]作为回馈,ryo于2007年收到音乐创作团体supercell的offer,ilem也因其音乐原创能力在B站收获110万粉丝。据不完全统计,B站“洛天依”专题下每天更新视频30个以上,整体平台每天为虚拟歌姬发布的总视频数最多时高达200个,其中平均原创视频数超过30万/月,虚拟偶像粉丝群体的原创能力与主动性可见一斑。与传统偶像粉丝群体的被动媒体观看行为不同,虚拟偶像粉丝群体通过深入的文化生产收获了前所未有的所有權感受和赋权体验,[11]颠覆了以往偶像—粉丝的经典关系。正如初音未来制作公司Crypton的广告语“everyone,creator”所示,我们甚至可以说,是VOCALOID语音合成技术及其拥有出色音乐原创能力的粉丝们共同缔造了这个可以“任意编辑”的虚拟偶像以及这个亦真亦幻的全新赛博场域。[12]

不同原创能力和卷入度的粉丝获益不同,主要分为三大类:一是强原创能力和卷入度的“头号粉丝”,如初音未来粉丝ryo、洛天依粉丝ilem,主动参与原创音乐创作,并因此收获话语权和现实利益;二是在虚拟偶像原有内容上进行改编的粉丝,通过二次创作生成次级再生文本,丰富虚拟偶像的内容库,从中获得自我呈现的满足感;三是对偶像信息进行复制、点赞、转发、评论等,或者对其代言产品进行消费的粉丝。

与传统真人偶像粉丝结构不同的是第一类粉丝群体的出现,他们不再是虚拟偶像的免费劳工,而是有号召力的KOL粉丝,他们掌握了商业文化生产的渠道。第一类粉丝群体的原创能力和积极性在某种程度上也决定了虚拟偶像的“虚拟寿命”和吸引力,这使得虚拟偶像呈现出极强的粉丝主导性。与传统粉丝运营不同,如何招募、聚集、筛选、激活第一类粉丝成为虚拟偶像经纪公司进行粉丝运营的重要任务。正如麦克卢汉所说,“任何一种媒介的内容都是另一种媒介”。我们将虚拟偶像看作是一种全新的媒介,在这个媒介场域里,一部分粉丝消费着另一部分KOL粉丝生产的内容和文本,并在社交媒体平台上与该KOL粉丝产生准社会关系,KOL粉丝通过赋予符号以新的所指重构着其他粉丝。在这个赛博场域里,经纪公司让渡权利,KOL粉丝获得赋权,虽然虚拟偶像粉丝群体对外共享着相同的身份与立场,但群体内部权利结构已然分化,这些变化为虚拟偶像粉丝经济变现提供了更多可能性。

虚拟偶像虽然延续传统明星的打造流程,但偶像人设的打造逐渐由官方推动演变成集体推动,粉丝的能动性和地位不断提高。甚至可以说,虚拟偶像的粉丝群体从詹金斯口中的“文本盗猎者”“建构并流传文本意义的积极参与者”一跃成为虚拟偶像这一空白文本的主动创作者,与传统的“游牧”与“盗猎”不同,虚拟偶像的粉丝群体通过VOCALOID等技术进行众包创作——在“荒芜”的土地中种出了缤纷的果实——虚拟偶像的各种原创歌曲、同人视频,创造出共同的意义空间。从某种角度来讲,得益于众包创作的技术赋权,粉丝群体权利实现反转,不再为偶像付出免费数字劳动,而是与偶像结成切实利益团体获得实际利益与话语权。值得注意的是,众包创作并非经纪公司单纯的权利让渡,而是一种发展模式。通过该模式,粉丝将不断巩固、强化文化生产和消费实践的积极性以及与虚拟偶像的准社会关系,虚拟偶像的商业价值和变现能力随着粉丝黏性提升而上涨。对经纪公司来说,搭建、运营去中心化创作激励机制和平台是驱动虚拟偶像不断“成长”的关键,与其说官方在创造一个备受市场青睐的虚拟偶像,不如说他们在创造一个供受众创造他们自己青睐的虚拟偶像的平台。

(三)虚拟偶像3.0时代:融合发展阶段

随着图形渲染、图像识别、动作捕捉、深度学习等技术的成熟,虚拟数字人正在以虚拟客服、虚拟导购、虚拟学生、虚拟主持人、虚拟网红达人等形象不断渗透和参与到现实生活中。2018年《王者荣耀》人气英雄“貂蝉”成为腾讯推出的首位“王者荣耀虚拟偶像”后,又推出了虚拟偶像团体无限王者团。阅文集团则利用IP优势,拓展其文化领域和商业开发形式,进军虚拟偶像圈,打造大IP叶修,并获得美年达、麦当劳、伊利等9个品牌的代言。爱奇艺推出了虚拟偶像“RiCH BOOM”,凭借爱奇艺独特的内容优势,“RiCH BOOM”持续活跃在潮玩、音乐,甚至是综艺领域。2021年以柳夜熙为代表的虚拟网红入驻抖音、小红书等短视频社交平台,实现平台和虚拟IP的双向引流,并斩获美妆、汽车等行业品牌的代言橄榄枝。截至2020年7月4日,日本已“出道”超4000名虚拟主播;截至2020年8月,国内活跃的虚拟主播超30名。与虚拟偶像2.0时代不同的是,这一时期的虚拟偶像与细分产业的结合更为紧密,呈现出更加明显的产业特质,例如美国游戏公司Riot Games(拳头公司)推出的脱胎于《英雄联盟》游戏母本的虚拟偶像团体K/DA,通过跨平台、跨界联合、产业联动等营销手段,推动了《英雄联盟》游戏的破圈传播,同时虚拟偶像团体K/DA和《英雄联盟》游戏本身的强依附关系也刺激了玩家在游戏内的消费,提升了游戏的商业价值。据市场研究机构量子位推出的《虚拟数字人深度产业报告》预测,到2030年我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿元。该报告将虚拟数字人划分为“身份型”和“服务型”两类,身份型虚拟数字人市场规模预计为1750亿元,占主导地位。由此可以看出,粉丝经济在一段时间内依旧是虚拟数字人的主要变现模式,粉丝群体—虚拟偶像—细分产业三者之间的动态依附关系逐渐成型,而其未来的发展进路还在不断探索中。区别于传统真人偶像,虚拟偶像与细分产业的融合更为垂直和纵深,产业联系更为紧密,除此之外,虚拟偶像是否能够借助其独有的粉丝共创模式,开辟全新的营销进路值得我们期待。

三、虚拟偶像营銷前景展望

知萌咨询《2020中国消费趋势报告》的调研数据显示,近70%的用户了解虚拟偶像,并关注虚拟偶像的发展与最新动向。[13]结合虚拟偶像发展阶段,我们可以总结出虚拟偶像的新变化如下:一是催生培育出具原创能力的KOL粉丝,通过粉丝共创生产虚拟偶像文本;二是随着VR、AR、MR等呈现技术的成熟,拟真性更强,虚实结合更顺畅;三是与细分产业强绑定,身份呈现偶像化→IP化→职业化的发展趋势。以上变化会对虚拟偶像的营销应用产生如下影响:一是基于文本共创模式,KOL粉丝与虚拟偶像形成切实利益共同体,更有助于抓住粉丝注意力;二是与粉丝形成强关系链接,提升虚拟偶像跨平台牵引力和带货能力,大幅弱化直播带货领域对真人主播的依赖。针对这些影响和改变,企业应抓住趋势积极创新,开辟全新的营销应用。

(一)粉丝共创+私域营销,强化品牌认知

在虚拟偶像这个自带关系的新型媒介中,经纪公司、KOL粉丝、粉丝个体等形成了一个去中心化、内容驱动、强链接的关系网络,借助社群等私域工具,形成了一个独有的表达场域。这个场域天然具备了趣缘属性、亲密关系和表达欲强烈的Z世代受众,辅以恰当的激励机制,该场域将成为极具原创能力的内容生产阵地。在这里,符合用户兴趣的信息、意见和情绪被源源不断地生产、传播和触达,用户注意力被无休止地吸引,流量也在被无休止地聚集和分发。与虚拟偶像跨界联合,为粉丝提供广阔的文本生产空间,品牌将获得大量曝光和UGC内容,强化其在Z世代受众中的认知和知名度、好感度,为后续转化铺垫。

(二)垂直领域主播+电商平台,刺激消费转化

进入虚拟偶像3.0时代,虚拟偶像的职业进行了更加深入的垂直细分,除了以往的虚拟歌姬外,活跃在直播平台上的视频主播Vtuber“绊爱”、脱胎于《英雄联盟》的虚拟女团K/DA、华硕天选笔记本虚拟代言人“天选姬”等都是依托垂直细分领域和产业深度链接,从而刺激受众消费转化。虚拟偶像在社交平台上吸引因一致性趣缘而聚在一起的粉丝,并使之形成粉丝社群,这种模式天然具有分众化趋势,深耕垂直领域成为虚拟偶像的不二之选。趣缘社群粉丝间的亲密关系以及虚拟偶像—粉丝之间的双向构建,提升了粉丝对虚拟偶像的信任以及虚拟偶像对粉丝意见的影响力,使得虚拟偶像在直播带货中具有天然优势。加之,受粉丝群体内的镜式知觉影响,虚拟偶像对代言商品的意见会在粉丝间交流的过程中不断传播和强化,这将影响粉丝心智,提升粉丝对代言商品的好感度和消费欲望。

例如,华硕将旗下天选系列笔记本与虚拟代言人“天选姬”巧妙结合,在京东平台该笔记本电脑首销日当天,实现3分钟售罄,10万人预约的销售战绩。将垂直领域虚拟偶像和直播带货相结合,也能够降低因主播跳槽等人为因素造成的不确定性和损失,由此可见,细分虚拟偶像带货+电商平台的结合,不失为各企业实现“品效合一”的绝佳营销方式。

四、结语

现阶段虚拟偶像发展呈现百花齐放的状态,变现模式和商业生态正在重组,基于粉丝经济视角,目前阶段虚拟偶像运营需注意将转化变现的前后链路夯实,注重用户需求,激励用户基于虚拟偶像进行文本生产和传播,深挖虚拟偶像与产业的商业联结,提升虚拟偶像变现能力,从而反向推动虚拟偶像支撑技术的进步和成熟,形成规模化发展。总之,随着技术发展和成熟,虚拟数字人将更加逼真、反应更加即时,用户临场感、交互感、互动性将会大幅提升,这也将提升虚拟数字人的服务质量,提升其营销应用场景和价值。但是对于虚拟偶像文化,我们还是当以理性的态度审视。首先,应打破商业对文化的凌驾,不能忽略虚拟偶像将引发的伦理问题,相关监管方更不能疏于对这个行业的规范制定。[14]其次,虚拟偶像不仅是Z世代受众对文化霸权的反抗和叛逆表现,也是新媒介技术下的一种新型符号消费,对虚拟偶像的狂热在一定程度上也印证了消费社会中真实与拟像、现实与幻象之间的界限正在逐渐消弭。作为虚拟世界的劳动产品,虚拟偶像连接了虚拟和现实,控制着用户的心智,但如何控制虚拟偶像的发展边界,谨防5G技术成为资本控制用户心智的工具,需要整个社会和监管方共同探索。

参考文献:

[1]喻国明,杨名宜.虚拟偶像:一种自带关系属性的新型传播媒介[J].新闻与写作,2020(10):68-73.

[2]张旭.迈向真实消散的时代:以“初音未来”为例讨论数字复制技术对当代人的影响[J].教育传媒研究,2016(5):70-74.

[3]喻国明,徐子涵,李梓宾.“人体的延伸”:技术革命下身体的媒介化范式——基于补偿性媒介理论的思考[J].新闻爱好者,2021(8):11-13.

[4]喻国明,耿晓梦.试论人工智能时代虚拟偶像的技术赋能与拟象解构[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2020,28(1):23-30.

[5]喻国明,杨名宜.虚拟偶像:一种自带关系属性的新型传播媒介[J].新闻与写作,2020(10):68-73.

[6]喻国明,杨名宜.虚拟偶像:一种自带关系属性的新型传播媒介[J].新闻与写作,2020(10):68-73.

[7]宋雷雨.虚拟偶像粉丝参与式文化的特征与意义[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(12):26-29.

[8]宋雷雨.虚拟偶像粉丝参与式文化的特征与意义[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(12):26-29.

[9]赵艺扬.青年亚文化视角下的虚拟偶像景观研究:以“洛天依”为例[J].北京青年研究,2020,29(3):47-54.

[10]宋雷雨.虚拟偶像粉丝参与式文化的特征与意义[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(12):26-29.

[11]宋雷雨.虚拟偶像粉丝参与式文化的特征与意义[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(12):26-29.

[12]宋雷雨.虚拟偶像粉丝参与式文化的特征与意义[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(12):26-29.

[13]知萌咨询.2020中国消费趋势报告[R].知萌咨询,2020.

[14]黄婷婷.虚拟偶像:媒介化社会的他者想象与自我建构[J].青年记者,2019(30):28-29.

(郭全中为中央民族大学新闻与传播学院教授;张营营为中央民族大学新闻与传播学院硕士生)

编校:王志昭