流行病学课程思政的路径探索与思考

2022-03-22任仰武李雪莲尹智华周宝森

任仰武,李雪莲,吴 伟,尹智华,周宝森,关 鹏

(中国医科大学公共卫生学院,辽宁 沈阳 110122)

教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》明确提出教师队伍是“主力军”,课程建设是“主战场”,课堂教学是“主渠道”。流行病学课程既是对医学类专业本科生普及公共卫生专业知识与技能的重要课程,也是加深学生对中国卫生国情的理解和丰富应急防控实践经验的重要途径。“新医科”背景下在流行病学课程教学中有效开展课程思政,是课程团队所有教师的共同任务[1-3]。本文通过对中国医科大学流行病学教学团队开展课程思政的路径进行梳理,并用案例加以说明,旨在提升“新医科”人才培养实效。

1 流行病学课程思政的路径探索

1.1 课程思政元素的挖掘

在课程思政推进过程中,中国医科大学流行病学教研室围绕培养德智体美劳全面发展、有坚定理想信念的中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人这一育人目标挖掘思政元素,结合专业特色将部分思政元素的挖掘聚焦于“健康中国的合格建设者”这一维度。具体挖掘过程:首先梳理流行病学教学大纲中的知识点,教师各抒己见,讨论蕴含在每个知识点中的3~4个不同维度的思政元素;其次从每个知识点的社会背景、学术背景、应用、演变过程等角度探讨实施课程思政可行的教学方法以及学生接受程度;最后将分散在各个章节的相同或类似的思政元素进行聚类,借鉴流行病学教材中病因网络模式绘制由若干条思政元素主线构成的思政元素网络。通过这一梳理和定期整理分析,每位教师都能够在深度和广度上形成自己特色鲜明的课程思政教学方式,并对国家实施课程思政的意义有了更加深刻的理解。具体挖掘路径包括但不局限于传统文化角度、校史校友主线、思政新闻角度、学科同行角度、家国情怀角度、哲学思想角度、规章制度角度、地缘文化角度、中宣部“五个一工程奖”获奖作品角度、教材编者主线和授课教师个人教学科研经历角度等。

1.2 课程思政实例

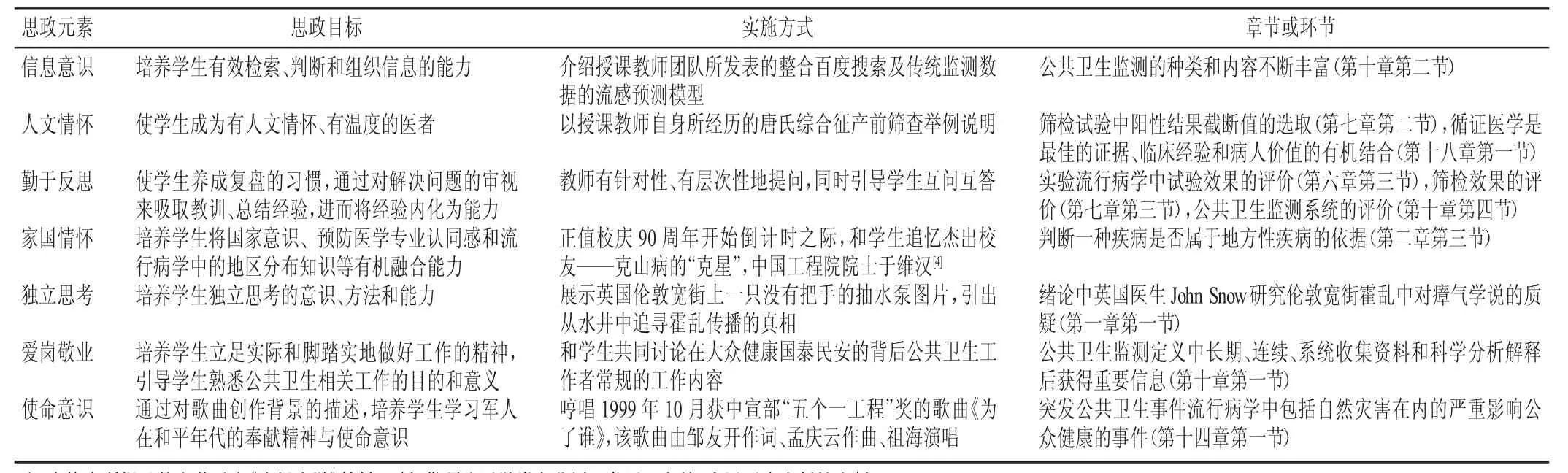

部分流行病学课程思政元素与课程内容融合的实例见表1,每个思政元素都有其具体的思政目标、实施方式以及在教材中对应的章节。其中实施方式包括师生共同讨论、学生间互问互答、教师讲述或个人经历分享、图片演示、教师现场哼唱或播放简短的歌曲片段及视频等。课程思政具体实施过程中,首先注重的是潜移默化、以点带面、全方位融入,然后再借助授课教师的想象力、创造力及日臻完善的教学技能,同时根据实际情况让课程思政的实施更加引人入胜,激发学生的学习主动性,进而提高教学效率和育人效果。

表1 流行病学课程思政元素与课程内容融合实例

2 教师对流行病学课程思政的思考

2.1 课程思政是方法并非加法

流行病学课程思政并非是在现有的专业课教学过程中突兀地加入思政元素,而是在讲授好现有知识点的同时通过阐述、讨论知识点背后的逻辑架构、价值观、哲学思想和艺术美感等方式使学生将思政元素内化于心,进而培养学生的品格,塑造学生正确的价值观。教师只有通过对教材中学科内涵的深度挖掘和广度拓展,才能做到在授课过程中将思政元素以润物细无声的方式传递给学生[5-6]。

2.2 课程思政的多渠道实践

线下流行病学课堂是开展课程思政的主渠道,但不应忽视其他渠道。新生入学时的专业思想教育、第二课堂活动、本科生导师制框架下的学生活动、大学生创新创业相关活动、为新生或毕业生纪念册书写寄语、流行病学教师参与指导建模竞赛等社团活动都是实施课程思政的渠道。在课程思政与思政课程同向同行的过程中,教师和学生通过上述线上或线下活动达成多时空全方位协同及深入互动,由此实现课程思政在课堂内外的同向同行。

2.3 课程思政中有传承有创新

流行病学课程思政离不开课程负责人的方向引领,也离不开所在高校教师教学发展中心主办的课程思政系列教师培训活动的支持。授课教师要结合国家的宏观政策、所在地区的社会环境和发展目标对教学案例库进行持续、定期更新。同时,流行病学教学团队成员借助学校要求授课教师定期进行同行听课这一制度框架,积极在本专业其他学科课堂上进行听课学习,除了解不同课程推进课程思政过程中的可借鉴之处外,也尽量避免在流行病学课程思政中出现和其他课程雷同的案例,从心理层面最大限度地减少学生对高频教学案例的厌倦感和疲惫感。目前,互联网上各种精品公开课中创新性的知识点呈现方式已经对学生产生了相当大的影响,若授课教师不与时俱进更新授课方式,不改变自身固化的教学模式,很难收到良好的课堂教学效果[7]。

2.4 注重向学生征集课程思政案例

医学院校流行病学课程教师需要在规定的学时内完成几百页理论课教材的讲授,师生在课堂内外的互动均存在一定难度。在推进课程思政过程中,教师团队鼓励学生通过多种渠道收集校友的抗疫事迹或慢性病防控案例中的思政元素。借此机会既能了解学生的流行病学知识储备程度、学习风格和价值需求,并据此选择适宜的教学方法与手段;又能积极推进以教师为中心的讲述型课堂逐步向以学生为中心的参与型课堂转变。向学生征集课程思政案例本身是有效加强师生互动的途径之一,而这类互动也促进了师生之间知识、经验、情感的交流与沟通。

2.5 注重营造有利于课程思政的教学情境

校园内的白求恩和李时珍雕像、毛泽东为学校的题词、学院学术报告厅内的院训、授课教师的自媒体[8]甚至每一个有利于学生成长的规章制度,都可以作为推进课程思政的教学情境。教师在授课过程中生动形象的语言、规范连贯的发音、信心百倍积极主动的神态以及引人入胜的课程导入环节[9]和有设计感可供学生回味的课堂结束语,都是立体化的流行病学课程专属的课程思政教学情境,有时可以达到“言有尽而意无穷”的效果。

3 结语

本文对医学院校流行病学课程思政进行探索,深入挖掘与教材中知识点相契合的课程思政元素。在具体教学实践中,一个思政元素可以对应若干个知识点,一个知识点也可以提炼出不同的思政元素。授课教师应根据自身对于相应思政元素的理解和具体的教学情境来灵活选择。同时,全国各高校各学科都已经采取了多项措施积极推进课程思政,流行病学教师应定期阅读相关文献或新闻报道,主动借鉴创新性的举措[10-14]。目前中国医科大学流行病学课程思政仍处于起步阶段,而评价相关课程思政的标准主要是课堂教学实效和人才培养效果。后续流行病学教师团队也将积极通过各高校教学质量报告等多种途径获取课程思政评价领域的先进经验,进而探索课程思政的立体评价和全面评价模式。