农民工的城市融入与基层选举参与

2022-03-22胡荣陈诗颖

胡荣 陈诗颖

〔摘要〕 基层选举参与是实现人民当家作主的重要途径之一。农民工作为推进国家现代化与城镇化的重要力量,考察房产情况、邻里互动对农民工个体基层选举参与的影响,有助于理解城镇化进程中农民工的城市融入情况和政治参与水平。对CGSS2017调查数据的分析显示:房屋产权和居住面积对农民工基层选举参与有积极的影响;邻里互动作为社区社会资本的指标之一,亦可影响农民工的基层选举投票情况。因此,从政策层面看,若想提升农民工的基层选举参与,不仅应改善农民工的相关住房情况,政府还应该在社区资源整合分配方面,为农民工提供更多服务,使其在城市融入过程中积累社区社会网络,激发有序政治参与的热情。

〔关键词〕 基层选举参与;城市融入;房产情况;邻里互动

〔中图分类号〕C919 〔文献标识码〕A 〔文章编號〕1000-4769(2022)01-0113-07

〔作者简介〕胡 荣,厦门大学社会与人类学院教授,教育部长江学者特聘教授;

陈诗颖,厦门大学社会与人类学院博士研究生,福建 厦门 361005。

① 王华华:《后城镇化时期我国回流农民工价值实现的瓶颈与解题》,《求实》2017年第9期。

② 廖小平、孙欢:《政治参与的价值论》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2011年第1期。

③ 塞缪尔·亨廷顿、琼·纳尔逊:《难以抉择——发展中国家的政治参与》,汪晓寿等译,北京: 华夏出版社,1989年,第5页。

党的十九大报告指出要扩大公民有序政治参与,保证人民依法实行民主选举。基层直接选举作为有序政治参与的方式之一,不仅体现公民个人的能力与道德,也是社会良性运行的象征。农民工作为推动社会经济发展的重要力量,由于基数大且流动性强,其政治参与的境况会对我国民主政治的稳定和建设造成影响。“十三五”规划中的“共享发展”理念强调了应让人民群众共享改革当前成果,使得人民群众更具建设现代化国家活力。既然农民工“参与”了改革开放的建设,就不应在共享成果时“缺位”。①研究表明,新型城镇化所体现的“新成果”不仅在于促进农民工市民化,还体现在农民工的城市归属感、融入感增强。住房与邻里互动情况均能够反映出农民工城市融入的程度。基层直接选举作为一种“草根民主”的政治参与方式,农民工可以通过此方式表达自身诉求以实现自身社会价值,或者降低、消除实现自身社会价值的壁垒。②本文拟考察农民工城市融入情况对其基层选举参与的影响及其作用机制。

一、文献回顾与研究假设

政治参与是平民试图影响政府决策的行为,是不同阶级实现自身要求的有效手段,为政治决策民主化的产物。③在参与过程中,个人或个人组成的集体能够影响公益或公共资源分配。此行为特征可以是个人的或群体的、组织的或自发的、持续的或间断的、和平的或暴力的、合法的或不合法的、有效的或无效的。[燕继荣:《政治学十五讲》,北京:北京大学出版社,2004年,第258页。]根据是否符合既定政治系统的宪法和法律、是否遵循秩序、是否理性、是否适度参与,可将政治参与分为有序和无序两类。[伍俊斌:《政治参与和有序政治参与的基本内涵分析》,《上海大学学报》(社会科学版)2013年第4期。]有序政治参与能够维护政治体系的合法和稳定,其中基层自治组织选举参与可视为有序政治参与的有效途径。当前农民工的强烈政治需求并未自觉转化为积极的参与行为。[邓秀华:《农民工政治参与的主要类型分析》,《江西社会科学》2012年第1期。]通过梳理文献可以发现,关于农民工参政水平的影响因素主要包含以下几个方面:

首先,农民工自身因素影响。一方面,迫使农民工外出务工的谋生需求使其更重视物质需求,忽视政治参与等其他需求。他们基本从事的是“城市剩余性劳动”,例如建筑工人、服务人员等。这种劳动密集型职业特征使得农民工过度劳动现象严重,导致该群体对自身主观社会地位评判较低,进而影响了农民工包括政治参与在内的各种社会参与水平。[何晓红:《村民自治背景下农民工政治参与的缺失与强化》,《政治学研究》2009年第1期;祝仲坤:《过度劳动对农民工社会参与的“挤出效应”研究——来自中国流动人口动态监测调查的经验证据》,《中国农村观察》2020年第5期。]另一方面,身份认同的困惑是造成农民工政治参与水平较低的另一原因,从职业角度上看他们是城市打工人,从行政地域角度上看他们是市民,但他们的法定身份仍是农民。[邓秀华:《“新生代”农民工的政治参与问题研究》,《华南师范大学学报》(社会科学版)2010年第1期。]作为我国二元社会结构的特殊产物,农民工身份转换的滞后导致其身份认同的困惑,非工非农的身份使其成为政治边缘人,政治参与水平低。此外,收入水平、文化素养和公民权利意识也会对农民工的政治参与水平造成影响。[张永刚:《新生代农民工政治参与中存在的问题及对策》,《中州学刊》2011年第4期;Vilma Seeberg and Shujuan Luo, “Young Women Rural Migrant Workers in China’s West: Benefits of Schooling?” Frontiers of Education in China,vol.12, no.3,2017, pp.332-366.]

其次,社会和文化的环境因素。社会资源分配与再分配、户籍制度以及城市社会认同影响农民工政治参与。一方面,从我国实际情况来看,虽然大部分城市加强和完善了关于农民工的公共服务配套设施,但农民工在社会资源分配中仍处于弱势地位。城市资源有限以及社会福祉过分依赖政府提供等原因所导致的就业市场差别对待、社区公共资源分配不均以及社会保障门槛高,将农民工排除在城市融入的机会之外,政治参与更无从谈起。[刘娜:《断裂型社会排斥:农民工社会福祉融入的制度、区域与阶层困境》,《山东社会科学》2019年第4期。]另一方面,户籍制度的区隔使农民工的政治角色处于双重边缘化的尴尬地带。对于农民工而言,他们既无法完全融入城市参与到社区政治生活之中,又因远离户籍所在的乡村社会而无法行使自身的政治权利。[左珂、何绍辉:《论新生代农民工政治参与:现实困境与路径选择》,《中国青年研究》2011年第10期。]对于地方政府而言,户籍制度形成的治理区隔使其在组织农民工政治参与时需要耗费更多的时间、物质和人力成本。投入大于产出的治理结果与地方政府追求治理成本最小化相悖。[金太军、袁建军:《政府与企业的交换模式及其演变规律——观察腐败深层机制的微观视角》,《中国社会科学》2011年第1期。]再者,农民工政治参与水平低与城市社会认同的缺失存在关联。部分城市市民在观念上排斥农民工的社会融入。“盲流”“土气”“二等公民”之类的偏见仍有残余,此类价值观念偏颇地认为农民工没有有序政治参与的水平与能力。[郑永兰、徐亚清:《农民工非制度化政治参与中怨恨的现实逻辑和消解路径》,《江海学刊》2017年第3期。]

最后,制度和执行方面等客体因素的影响。政府绩效评估体系与农民工政治参与存在脱节,地方政府的绩效考核指标侧重评估地方经济增长情况,使得地方官员疲于顾及其他的行政事务。这致使农民工希望通过政治参与的形式维护自身权益时,出现无法可依或执法不严的情况。[张永刚:《新生代农民工政治参与中存在的问题及对策》。]此外,目前关于农民工工会组织的形同虚设缩减了农民工表达政治利益的渠道,导致有关政府部门制定政策时易忽略该群体,缺乏为该群体提供相关公共政策服务的主动性。[邓秀华:《“新生代”农民工的政治参与问题研究》。]政治参与通道匮乏的后果表现为农民工倾向通过采取无序政治参与行为,包括越级上访、到相关部门静坐等方式来获取相关部门的重视。[郑永兰:《新生代农民工政治参与: 现实困境与改进路径》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版)2014年第6期。]

从以上文献回顾中可知,现有研究对于了解农民工政治参与现状是有帮助的,但还具有可拓展的空间。例如定性的调查研究较多,但定量研究较少;对农民工政治参与研究大多集中在无序(非制度化)政治参与的领域,而以基层选举参与为代表的有序政治参与探讨不够;为了能够较为深入地探讨农民工在基层选举中参与情况的影响因素,本研究拟从农民工的城市融入角度对其基层选举参与进行研究。

关于城市融入的研究最早源自芝加哥学派。针对移民群体与融入地居民的关系问题,大致可分为“同化论”以及“多元文化论”两大流派。“同化论”认为移民群体必须摒弃流出地的社会风俗和生活方式,接受流入地的文化和价值观,融合轨迹具有“直线性”。[Liebersons, “ Generational Differences Among Blacks in North,” American Journal of Sociology, vol.3,no.6,1973,pp.550-565.]帕克通过人种关系周期理论将融入过程分为四个阶段,分别是敌对、冲突、适应和同化[Robert Ezra Park, Race and Culture, Glencoe Ill: The Free Press, 1950,pp.150-152.],而这些过程都伴随着个人与个人、群体之间的接触、交流以及传播。此后,主张“多元文化论”的学者们意识到城市融入实际上是移民群体与融入地居民双向磨合的过程,而非移民群体的单向改变,并且融合轨迹具有“曲线性”[K.N.Conzen, D.A.Gerber, E.Morawska, G.E.Pozzeta and R.J.Vecoli, “ The Invention of Ethnicity: A Perspective from the USA, ” Journal of American Ethnic History,vol.1,no.12,1992,pp.3-41;李明欢:《“多元文化”论争世纪回眸》,《社会学研究》2001年第3期。],城市经济、文化和社会秩序也会因移民群体变得更加多元。就城市融入与政治参与关系而言,获得融入地的公民身份是移民群体进行政治参与的重要因素。[J.Hainmueller, D.Hangartner and G.Pietrantuono, “Naturalization Fosters the Long-term Political Integration of Immigrants,” Proceedings of the National Academy of Sciences, vol.112, no.41,2015, pp.12651-12656.]但实际上该群体在很大程度上仍是不活跃的政治主体,这与他们在原籍国的经历、语言技能、教育水平或居住区隔有关。[De Rooij and A.Eline, “ Patterns of Immigrant Political Participation: Explaining Differences in Types of Political Participation Between Immigrants and the Majority Population in Western Europe,” European Sociological Review,vol.28,no.4,2012,pp.455-481;L.E.Ortensi and V.Riniolo, “Do Migrants Get Involved in Politics? Levels, Forms and Drivers of Migrant Poli-tical Participation in Italy,” Journal of International Migration and Integration, vol.21, no.1,2020, pp.133-153.]

与西方移民城市融入所面临的境遇不同,农民工作为我国现代化与城市化过程中产生的必要劳动力,虽无语言与肤色的区隔,但其城市融入程度也只表现为“半市民化”或“半社会化”。[王春光:《农村流动人口的“半城市化”问题研究》,《社会学研究》2006年第5期;李强:《中国城市化进程中的“半融入”与“不融入”》,《河北学刊》2011年第5期。]国内学者从不同维度考察农民工的城市融入情况:周晓虹重点关注农民工的城市生活体验,发现其对该群体城市融入中的文化融入有影响[周晓虹:《流动与城市体验对中国农民现代性的影响——北京“浙江村”与温州一个农村社区的考察》,《社会学研究》1998年第5期。];李培林等从经济-社交-心理-身份四个层次考察农民工的城市融入情况,并且表明经济层次的融入不是其他层次融入的必然条件[李培林、田丰:《中国农民工社会融入的代际比较》,《社会》2012年第5期。];杨菊华则以经济整合、文化交融、社会适应以及心理认同四个维度建立模型,发现乡-城流动人口融入程度不如城-城流动人口。[杨菊華:《中国流动人口的社会融入研究》,《中国社会科学》2015年第2期。]基于现有研究成果结合我国国情,作为乡-城流动人口的农民工城市融入主要经历两种变化,一种是由于流动所导致的居住空间发生了变化;另一种是以业缘关系为主的横向社会关系网络逐步代替传统村庄中以血缘、地缘关系为主的纵向社会网络。“居者是否有其屋”与“邻里关系”皆可体现农民工城市融入情况,故本研究重点从这两个维度考察其与基层政治参与的关系。

邻里互动构成横向的公民参与网络[罗伯特·D·帕特南:《使民主运转起来:现代意大利的公民传统》,王列、赖海榕译,北京:中国人民大学出版社,2015年,第206页。],反映了农民工社区社会资本的积累情况。社区社会资本是社会资本的特殊形态,社区内的邻居是社区社会资本构成的客体。邻里彼此互动越频繁,社会关系越紧密,并且可以在互动过程中产生较高的信任以及对所在社区规范的认同。此类社会资本要素的增量容易形成高水准的合作、互惠以及公民参与,是推动城市社区有效治理的嵌入性行动基础。[李斌、张贵生:《城市社区阶层分割与城市居民邻里社会资本——一个多水平分析》,《中南大学学报》(社会科学版)2019年第3期。]

公民参与网络作为社会资本的重要构成要素,社会成员在居住地所重新建构的社会网络可以塑造规范和信息背景,为一种“机会结构”。[G.C. Galster and S.P.Killen,“The Geography of Metropolitan Opportunity: A Reconnaissance and Conceptual Framework,” Housing Policy Debate, vol.6,no.1,1995,pp.7-43.]有学者认为社区居民与邻居的联系、互动频率越高,就越有可能参加基层选举。因为与邻居或街坊的互动不仅有助于彼此沟通,将日常生活中的互惠互利规范化;有助于促进关于机会的信息交流,以及关于这些机会的价值和规范性评估;还有助于居民获取新的社会资本利益,强化对政治利益的认识。[W.M.Rohe, S.Van Zandt and G.Mccarthy, “Home Ownership and Access to Opportunity,” Housing Studies, vol.17,no.1,2002,pp.51-61.]此外,对社区而言,邻里互动频繁的社区更容易形成社区合作[Tackseung Jun and Rajiv Sethi, “Neighborhood Structure and the Evolution of Cooperation,” Journal of Evolutionary Economics, vol.17, no.5, 2007, pp.623-646.],公民参与网络是激发居民参与到社区建设(例如居委会、业委会选举)之中的内在基础。据此,我们提出以下假设:

假设1:农民工在所生活的社区中邻里互动越频繁,越可能参与基层选举。

在本项研究中,我们考察农民工城市融入的另一维度是其在城市拥有房产的情况。有研究表明房产是社会参与的条件之一[Lennart J.Lundqvist, “Tenure and Property: the Power Dimension of Welfare State Involvement in Nordic Housing, ”Scandinavian Housing and Planning Research,1992, p.36.],相比租户,拥有住房的公民对社区公共事务更投入、感兴趣。房产与人类对于私有财产、物质安全的“自然欲望”是一致的,它不仅有助于提高生产力,而且还具有构建社区利益共同体的作用。由于当下居住空间的自由选择,公民与自身社区之间构建了新的利益共同格局。[H.Brady, S.Verba and Key Schlozman,“Beyond SES:A Resource Model of Political Participation,” American Political Science Review,vol.89,no.2,1995,pp.271-294.]在社會成员之间的新利益共同体能够唤醒公众对基层政治参与的热情。[黄建宏、王发民、张文秀:《住房产权影响社区选举投票的邻里效应》,《城市问题》2020年第4期。]但也有研究认为房产不利于人们的政治参与,因为居者有其屋会培养私有化的价值观,降低了业主们对福利国家的承诺。[J.Kemeny,The Myth of Home Ownership, London :Routledge and Kegan Paul,1981,p.64.]此外,私有财产的占有可能会使社会成员回归到“个人主义优先”的私人领域中。为了实现对经济的最大化控制,他们倾向于选择私人福利计划而非公共福利计划。[M.Olsen et al., “Participating in Neighborhood Associations,” The Sociological Focus, vol.5,no.1,1989,pp.1-17.]

由于离乡离土,大部分农民工居住在城市的边缘地带,例如棚户区和厂房区,居住空间普遍过度拥挤。[于建嵘:《新生代农民工的社会诉求与社会稳定研究》,《学习与探索》2014年第11期。]具体来说,较差的住房情况都会影响社区的发展潜力,人们对政治投票的冷漠症很大程度上源于他们判断所在社区缺失发展潜力。[W.M.Rohe, S.Van Zandt and G.Mccarthy, “Home Ownership and Access to Opportunity.”]对于进城的农民工来说,拥有城市的住房是非常重要的。有了城市的住房,才能够更好地融入城市,增进对城市的认同。于此,本文提出以下两个与住房拥有情况对农民工参与选举产生影响的假设:

假设2a:拥有城市房屋产权的农民工更多参与基层选举。

假设2b:农民工在城市房屋的居住面积越大,其参与基层选举的水平越高。

二、数据与变量测量

本研究的数据来自2017年在全国范围内开展的“中国综合社会调查”(Chinese General Social Survey,以下简称CGSS2017)。该调查采用多阶段混合抽样方法,共完成有效问卷 12582 份。本文的核心变量房产情况和基层选举参与均来自核心模块(A部分)。根据数据分析所选择的变量,满足受访者为户籍地在乡村,常住地在城市,以非农业收入为主要收入的劳动者。[中华人民共和国国家统计局:《2016年国民经济实现“十三五”良好开局》,2017年1月20日,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201701/t20170120_1455942.html,2021年6月29日。]采取个案剔除法,将“不适用”“不知道”“拒绝回答”“无所谓”以及变量值有遗漏的样本删去,最终得到有效样本1889份。

1.因变量

本研究的因变量为农民工的基层选举参与情况。《中华人民共和国城市居民委员会组织法》新修版再次强调,中国的居委会是居民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的基层群众性自治组织。作为我国一项基本政治制度,基层群众自治制度是公民有序政治参与的重要表现之一。在CGSS2017中,以“上次居委会选举,您是否参加了投票?”来考察公民的基层选举参与情况。将“是”赋值为1,将“否”赋值为0。通过频数分析可得(详见表1)。

2.解释变量

本研究考察农民工社会融入状况的主要指标分别为房产情况以及邻里互动。

通过测量房屋产权和居住面积以反映受访者房产情况。房屋产权问题来自CGSS2017问卷中“您现在这座房子的产权(部分或全部产权)属于自己”,将“属于自己”“未选择”分别赋值为1和0;房屋居住面积的测量来自CGSS2017问卷中“您现在住的这座住房的套内建筑面积是 (平方米)”。邻里互动变量来自CGSS2017问卷中“请问您与邻居进行社交娱乐活动(如互相串门,一起看电视、吃饭、打牌等)的频繁程度是?”,将“几乎每天”“一周1到2次”“一个月几次”“大约一个月 1 次”“一年几次”“一年 1次或更少”“从来不”进行赋分,从高到低分别为7至1分。

3.控制变量

为了全面分析影响中国农民工基层选举参与的主要因素,本研究的控制变量包括年龄(定序变量)、性别(男=1)、婚姻状况(已婚=1)、教育程度、政治面貌(共产党员=1)以及收入(取对数)。(详见表2)。

三、研究发现

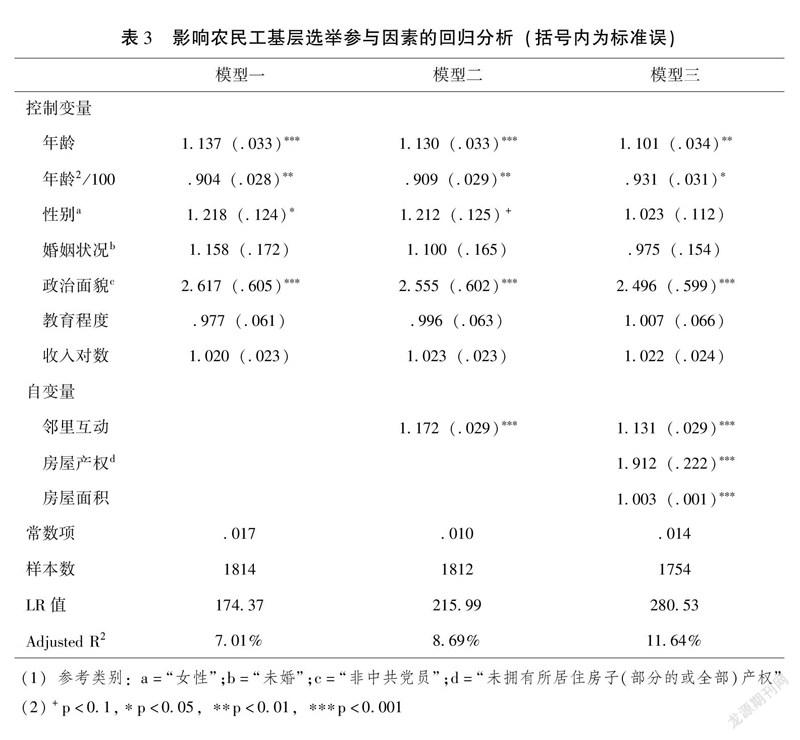

为了验证社会融入情况对中国农民工基层选举参与的影响,本研究对相关变量进行了二元逻辑斯蒂分析(模型的回归结果详见表3)。模型一是将农民工的基层选举参与作为因变量,仅纳入控制变量的基准模型。分析结果表明年龄、性别以及政治面貌对于农民工的基层选举参与存在显著影响,并且年龄和政治面貌在模型二和模型三中仍具有显著性。农民工的年龄每增加1岁,进行基层选举投票的可能性高13.7%;男性农民工参与基层投票选举的可能性是女性农民工的1.218倍;政治面貌为中共党员的农民工参与基层选举的可能性是非中共党员的农民工的2.617倍。

模型二加入邻里互动这一解释变量之后,模型的解释力有较大提高。农民工进行邻里互动的频繁程度每提高一个单位,进行基层选举参与的可能性高17.2%,由此假设1得到验证。模型三是在模型二的基础上加入了房产情况的两个变量,模型解释力提高到了11.64%。从回归结果中可得,拥有房屋产权的农民工参与基层选举投票的可能性是未拥有房屋产权的农民工的1.912倍;农民工住房面积每增大1平方米,进行基层选举投票的几率高0.3%。假设2a和假设2b成立。

四、结论与讨论

基于CGSS2017调查数据,从城市融入的视角考察我国农民工基层选举参与的影响因素。研究发现,作为农民工城市融入的两项重要指标——邻里互动、房产情况都会影响农民工的基层选举参与。

一方面,邻里互动越频繁的农民工基层选举参与水平越高。与居住地的邻居互动次数越多,代表农民工在城市本地重新构建的社会网络越密集。乡土社会培育出的中国农民工本是基于地域、血缘的传统网络生存和发展的。[李培林:《流动民工的社会网络和社会地位》,《社会学研究》1996年第4期。]谋生需求使其走出熟人社会来到陌生城市,居住地所在社区既是其进城务工落脚的生活空间,也是获取国家政策、地方信息,重建本地社区社会网络的公共空间。对于农民工而言,与邻里互动发展出的横向社会网络能够使其产生社区归属感,与邻居为了共同目标(利益)进行合作,例如通过积极参与居(业)委会投票来提升社区人文关怀与改善卫生环境。对于社区而言,紧密良好的邻里关系有助于更好开展社区服务工作、整合异质性居民以及提高基层治理效率。这就要求作为基层群众自治组织的社区在农民工城市融入的过程中协调各方力量,弱化其“我群-他群”心理區隔。其一,构建具有社区特色的人文关怀,最大程度地实现公共服务均等化以及社区资源下沉。可通过街道办牵头,社区、工会或公益组织形成合力建立社区公益图书馆,组织相关免费技能培训;开展主题文化活动,并将农民工重点纳入服务名单之中,使其在获得参与感的同时通过与其他居民的互动而丰富社区社会网络。其二,落实多元基层治理的概念内涵,将符合条件且乐于为社区贡献力量的农民工纳入社区基层选举的候选范围,使农民工群体对于社区公共事务归属感增加,进而提升基层选举参与水平。

另一方面,房产情况越好的农民工进行基层选举参与的可能性越大,即拥有房屋产权、房屋居住面积越大,农民工越有可能投入基层选举投票之中。虽然学界对于房产情况与政治参与的关系仍有疑议。但“基于房产的民主”适用于农民工的基层选举参与情况。该观点认为房产在社区居民与社区之间发挥桥梁作用,不仅能够促使社区利益共同体的形成,还可以培育积极参与公共事务的公民。相比房产情况较差的个体,房产情况较好的个体倾向于较低的社会流动,因此关注基层公共事务的可能性更大。[Matthew J.Holian,“Homeownership, Dissatisfaction and Voting,” Journal of Housing Economics, vol.20,no.4,2011,pp.267-275.]但农民工的城市房产情况却不乐观,大多以租房的方式在廉价房中“蜗居”,居住场所的市政基础设施配套不完善,并且搬家流动频率高于一般城市居民。[郑思齐、廖俊平、任荣荣、曹洋:《农民工住房政策与经济增长》,《经济研究》2011年第2期;陈春、冯长春:《农民工住房状况与留城意愿研究》,《经济体制改革》2011年第1期;韩俊强:《农民工住房与城市融合——来自武汉市的调查》,《中国人口科学》2013年第 2期。]这不仅影响了农民工与社区其他居民的交往融入,更使其无法培养居住地的主人翁意识。因此政府在推进城镇化进程中,应该注重改善农民工房产情况,必要时将此群体纳入住房保障体系。使农民工群体意识到自身并未被排斥在城市社会、制度系统之外,并且可以通过基层选举投票这一重要发声方式来诉求政府的无差异公共服务,基层政府也可建立更加完善的城市基层政治参与体系。

综上,作为政治弱势群体,农民工城市融入的核心要旨在于以城市居民相同的平等身份获得公民权利的回归,实现政治、经济以及社会权利上的平等。但农民工进入城市的社会融入呈现的是一种“半城市化”状态,实际上他们只被城市的经济系统接纳,却被排斥在社会、文化和制度系统之外[王春光:《农村流动人口的“半城市化”问题研究》。],故民主性融入水平低。基层政治参与情况体现了农民工参与城市公民生活的意愿。因此,在城市化进程中,应致力于优化公共服务供给机制,夯实农民工经济基础,改善其房产情况。同时发挥社区社会网络的积极作用,让农民工意识到自身与社区居民为利益共同体,同样也有为我国民主政治的基层落实贡献力量的责任。

(责任编辑:何 频)

sdjzdx202203231632