强化或是扭曲:绩效问责对官员创新行为激励影响的实验研究

2022-03-22郎玫

〔摘要〕 持续的改革创新是地方政府应对复杂多变环境的重要战略和手段,政府创新在宏观层面是制度结构的设计问题,在微观层面则是官员创新行为的激励问题。然而,在实践中始终存在官员创新需求与官员创新行为阻滞之间的矛盾,上级政府试图通过问责来强化官员创新行为的绩效结果,以解决官员不作为问题,而事实结果往往由于绩效问责改变官员个体创新意愿而导致创新行为更不易发生。基于官员创新意愿测量,采用实验法研究绩效问责、官员创新意愿与创新行为之间的关系,研究发现:(1)公务员个体创新意愿具有结构性特征;(2)高创新意愿和低创新意愿对于绩效问责反应的敏感度存在差异;(3)官员创新意愿转化为创新行为的过程中存在制度性阻滞。

〔关键词〕 绩效问责;创新意愿;官员创新;创新行为

〔中图分类号〕D630 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-4769(2022)01-0038-10

〔基金项目〕国家自然科学基金青年项目“中国地方政府自发型和建构型创新的发生机理、耦合互动与整合性绩效研究”(71904070);国家自然科学基金青年项目“基层干部何以担当作为?动机与影响因素的研究”(71904071);兰州大学中央高校优秀青年支持项目(21lzujbkyjh009)

〔作者简介〕郎玫,兰州大学管理学院教授,甘肃 兰州 730000。

① 吴建南:《改革创新:进一步全面深化改革的方法论》,《探索与争鸣》2018年第9期。

一、问题的提出与文献回顾

现阶段,地方政府面对的主客观环境更加复杂化、多样化,改革创新需要解决发展路径固化与创新突破之间的内在协同问题,使创新在“顶层建构-组织实施-个体意愿”过程中有效衔接,从而提升创新的有效性。但两者之间的矛盾会构成政府创新转型的重大阻碍,具体而言:一是全面深化改革对地方政府改革创新的需求与创新动力衰竭之间的矛盾,改革创新有破有立,而创新是将改革成果变成实施机制的过程,对全面改革、深化改革至关重要①;二是创新的顶层设计推进与官员创新意愿衰减之间的矛盾,官员被动创新,墨守成规,进而出现“懒政”“怠政”问题,使得顶层政策整体推进出现停滞甚至倒退,政策创新红利因推进过程中执行力匮乏而被部分抵消。随着制度创新时代的落幕,创新逐渐成熟固化,地方政府创新的重心、内容、方式发生巨大变化,当法制化、程序化逐渐超越绩效要求时,“踩红线”创新被随之而来的问责压力所替代。2015年,各地建立了官员创新的“容错机制”,借此缓解地方政府因问责压力所导致的“不作为”现象,但效果仍旧乏善可陈。绩效问责制度设计的初衷,是为了体现人民主权的价值导向下监督官员权力与官员责任的对应性。[曹鎏:《美国问责的探源与解析》,《比较法研究》2017年第5期。]责任政治是现代民主政治的核心范畴和本质特征[张贤明、杨楠:《政治问责及相关概念辨析》,《理论探讨》2019年第4期。],绩效问责对构建责任政府和實施政府绩效管理有重要作用。[参见徐元善、楚德江:《绩效问责:行政问责制的新发展》,《中国行政管理》2007年第11期;张创新、赵蕾:《行政问责的制度理性——一种基于制度变迁的成本效应分析》,《社会科学研究》2006年第5期。]有效的问责不仅能划分并监督官员权力,建立动态调整的干部选拔机制,提升政府官员素质,促使政府官员履行职责[参见高恩新:《特大生产安全事故行政问责“分水岭”效应:基于问责立方的分析》,《南京社会科学》2016年第3期;马骏:《实现政治问责的三条道路》,《中国社会科学》2010年第5期。],还能推动政府信息公开和区域创新,并提升政府形象。[参见赖诗攀:《问责、惯性与公开:基于97个公共危机事件的地方政府行为研究》,《公共管理学报》2013年第2期;阎波、吴建南:《问责、组织政治知觉与印象管理:目标责任考核情境下的实证研究》,《管理评论》2013年第11期;阎波、刘佳、刘张立、吴建南:《绩效问责是否促进了区域创新?——来自中国省际面板数据的证据》,《科研管理》2017年第2期。]绩效问责与政府创新动力在理论上具备内在一致性,绩效问责是对政策实施、项目实施、管理过程等的结果进行问责,而地方官员为了绩效的实现,往往选择不断创新来解决问题,或学习其他地方政府的创新。然而,从实践来看,绩效问责与官员创新又存在着对立关系,绩效问责的实施往往会从以下三个方面抑制官员创新。

一是绩效问责需要一定的“精准性”,而政府绩效的衡量却天然具有模糊性和非对应性,一方面表现为无法清晰定义政府“无绩效”“低绩效”与“高绩效”之间的边界;另一方面表现为无法有效地将个体绩效、组织绩效、政策绩效形成有效隔断并形成明确的逻辑链条,也无法准确定位绩效问责的主体。所以,在问责过程中必然存在“简单问责”“形式问责”等倾向,或以“问责到位”代替“查处到位”。[高恩新:《特大生产安全事故的归因与行政问责——基于65份调查报告的分析》,《公共管理学报》2015年第4期。]二是绩效问责本身具有情境性,绩效问责的标准难以统一,使得官员对于绩效问责的认知存在偏差。实际问责过程中存在行政问责幅度缺乏一致性、问责形式起伏较大等问题,严重削弱了问责制度的合法性[张创新、陈文静:《我国党政领导干部问责幅度实证研究》,《中国行政管理》2012年第11期。],部分地区在执行问责制度的过程中存在自由裁量空间,使得绩效问责趋于弱化,甚至沦为上下级政府行政博弈的工具。[管兵:《项目理政:县域治理激励机制的视角》,《社会科学研究》2021年第2期。]三是绩效问责对官员的激励与惩罚往往不对等,外在绩效无法有效内生为官员的个体绩效而导致对官员个体缺乏持续的内在激励机制,而当出现问责事项时,其问责的“负反馈”效应又十分明显,容易造成官员“不求有功,但求无过”的心理,这也是实践中“担当作为”要求难以落实的重要原因,长此以往还容易诱发政府内部为避责而追求短期绩效目标、数量拼凑的机会主义行为。[参见渠敬东、周飞舟、应星:《从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析》,《中国社会科学》2009年第6期;李元珍:《央地关系视阈下的软政策执行——基于成都市L区土地增减挂钩试点政策的实践分析》,《公共管理学报》2013年第3期;Creso M.Sá,Andrew Kretz and Ksistjan Sigurdson,“Accountability,Performance Assessment,and Evaluation:Policy Pressures and Responses from Research Councils,”Research Evaluation,vol.22,no.2,2013,pp.105-117.]

绩效问责作为一种有效的控制手段,也会与官员创新形成冲突,不论是制度设计,还是制度实施,二者之间的统一性和矛盾性都是学者们所关注的核心问题,这也形成了对绩效问责功能的差异化认知和不同政策取向。本文着眼于研究绩效问责如何影响官员创新意愿与创新行为之间的关联,通过实验方法提供实证经验,进而探究官员创新激励行为的微观基础。

二、官员创新意愿的量表开发与测量

(一)创新意愿量表开发的理论基础

“意愿”是一个心理学概念,与动机心理学的基本观点相同,“意愿”心理学也认为个体行为受意愿驱使,意愿在一定程度上对实际行为产生影响。相较于私人部门,官员创新意愿的形成机制更为复杂的原因在于公共部门绩效内在的模糊性。

1.计划行为理论中的创新意愿。Ajzen建立计划行为理论(Theory of Planned Behavior,TPB)为个体意愿到行为之间的关系建立了基本分析框架。[Thomas J.Madden,Pamela Scholder Euen and Leek Ajzen,“A Comparison of the Theory of Planned Behavior and the Theory of Reasoned Action,”Personality and Social Psychology Bulletin,vol.18,no.1,1992, pp.3-9.]個体行为在某种程度上可以通过行为意愿合理地加以推断,同时行为意愿也是个体动机的反映,行为意愿由个体对行为的态度及主观规范共同决定。计划行为理论在非个人意志主导情况下能够更好地预测个体行为。[Martin S.Hagger, Nikos L.D.Chatzisarantis and Stuart J.H.Biddle,“A Meta-Analytic Review of the Theories of Reasoned Action and Planned Behavior in Physical Activity:Predictive Validity and the Contribution of Additional Variables,”Journal of Sport & Exercise Psychology,2002,pp.3-32.]意愿代表人们愿意尝试的努力程度或者将采取多少努力来执行此行为,相较于信念、感觉等因素,行为意愿更能预测人的行为。

2.强制理论中的官员创新意愿。政府创新强制性理论从政策创新扩散研究中展开,用于解释政策创新的过程、动力机制及影响因素。强制理论(Coercion)作为政策扩散研究的内容,其内在含义是地方政府在创新的选择和学习上并非完全自由,而是具有一定的“被动性”,具体如下:一是作为政策创新扩散机制和动因的强制理论认为,政府创新的外部影响(政策扩散)模型中,“强制”可解释为因外部行为主体施压而采纳某项政策的一种纵向强制机制,主要包括武力、威胁或激励等形式,其中存在一种较为突出的指令方式(Mandate),即中央政府出台法令政策或通过激励提出要求[Charles R.Shipan and Craig Volden,“The Mechanisms of Policy Diffusion,”American Journal of Political Science,vol.52,no.4,2008,pp.840-857; David Marsh and J.C.Sharman,“Policy Diffusion and Policy Transfer,”Policy Studies,vol.30,no.3,2009,pp.269-288.],中国情境下,垂直的强制性政府干预和水平的“争先式(Championship)”竞争、行政命令促进了强制性政策扩散的形成。[朱旭峰、赵慧:《政府间关系视角下的社会政策扩散——以城市低保制度为例(1993—1999)》,《中国社会科学》2016年第8期。]二是强制性机制作用下的政策创新扩散过程。该路径以政策扩散活动在时间、空间和组织层级方面的发展过程为基本切入点,讨论区域内“领导者-追随者”层级效应对某一层级的影响和采取共同政策的可能。[Lawrence A.Brown and Kevin R.Cox,“Empirical Regularities in The Diffusion of Innovation,”Annals of The Association of American Geographers,vol.61, no.3,1971,pp.551-559.]在中国情境中,强制性表征为各地方政府不是效法其他地方政府的政策(作为水平传播过程的一部分),而是效法中央政府的政策,即地方对中央的服从来源于中央政府的领导权威和强制性命令。

综上所述,在公共部门情境中描述官员创新意愿相对比较困难,而计划行为理论和强制性理论则是对官员创新意愿不同层次的诠释,同时又能与私人部门创新意愿相区别:计划行为理论解释官员作为组织中个体从意愿到行为的过程,而强制性理论则揭示官员面对组织约束时形成的外生性个体创新意愿的内生化过程。

(二)官员创新意愿测量维度

官员创新意愿测量维度是以计划行为理论和强制性理论为依据,以对地方政府34位不同层级官员的深度访谈为现实依据而划分。34位官员主要依托地方政府创新后续调研数据获得,并通过判断性抽样,主要选择职能部门中具有领导职务的公务员和非领导职务的公务员构成样本。其中,10位为创新项目的第一发起人且职位为县处级,10位是直接提供公共服务部门的科级干部,10位是职能部门工作的处级、科级干部,4位是一般基层公务员。以质性材料为基础,凝练出四个创新意愿的初始维度,即创新态度、自我效能感、创新能力、创新压力,具体访谈材料示例见表1。

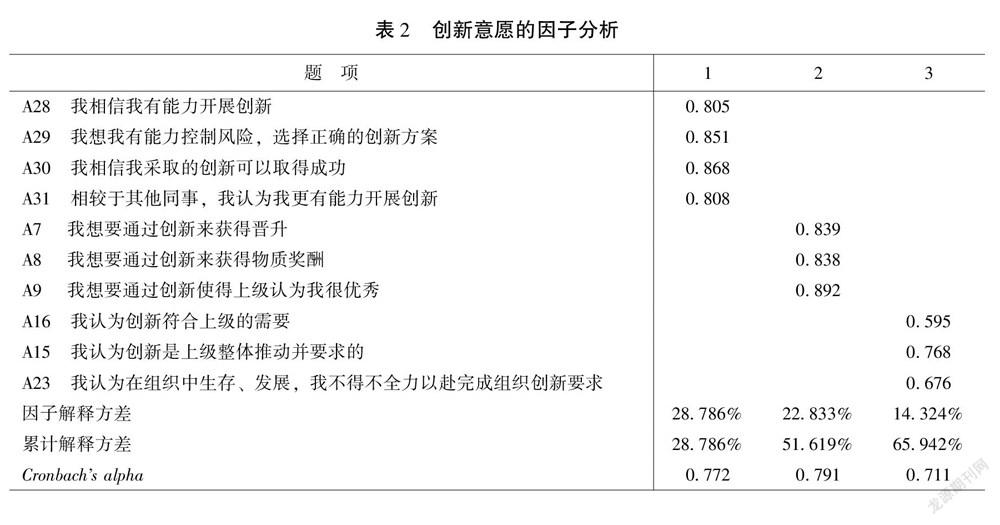

(三)官员创新意愿测量量表

以质性材料为现实情景依据进行“官员创新意愿测量量表”开发。量表开发期间共发放问卷270份(不包括实验对象),回收有效问卷220份,问卷有效率为81.5%。使用SPSS 26.0分析得到KMO值为0.762,Bartkett球形检验值为1290.142,且呈现出显著,表明量表适合做因子分析。对题项进行纯化后,选择一致性较高的10个题项进行分析,采用主成分分析法进行正交旋转析出3个因子,与量表开发时的因子设置一致。累计方差解释率达65.942%,因子载荷均大于0.595,未见有多重载荷现象,因子分析结果较为理想,三个因子的信度系数均大于0.7,表明该量表具有较高信度(如表2所示)。根据理论将三个因子命名为:创新态度、主动创新意愿、被动创新意愿。

三、实验1(预实验)

(一)方法

1.实验设计

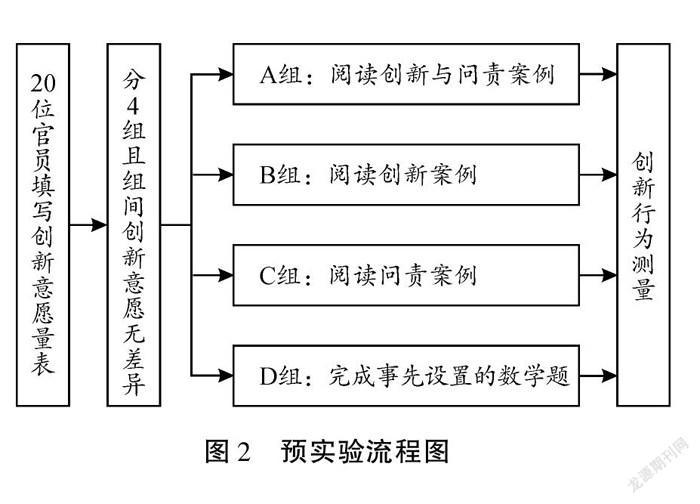

预实验采用2(创新意愿:高vs.低)x2(绩效问责:有vs.无)设计。以实验室实验方式展开,四组实验同时进行(如表3所示)。

根据组织行为的相关研究成果,激发员工的创新意愿极大程度会刺激员工的创新欲望,进而转化为创新行为,故提出假设(如图1所示):

H1:公务员创新意愿对创新行为具有正向作用;绩效问责作为公共部门主要控制手段,在问责压力下,公务员压抑原本的创新意愿,使创新意愿无法转化为创新行为,在此基础上提出假设H2:绩效问责在创新意愿对创新行为的作用中起负向调节作用。

2.实验材料与实验对象

预实验利用“官员创新意愿测量量表”对创新意愿进行测量。招募20名X省地方官员(全部为县处级)为被试,其中男性15人、女性5人,均为右利手。每位被试在实验结束后都会得到礼物作为报酬。采用“某省放管服改革背景下的绩效问责案例”作为绩效问责干预,采用“某省放管服改革背景下的公务员创新案例”作为创新意愿干预。绩效问责和创新意愿材料内容完全虚构。绩效问责材料是关于某地政府官员未达部门年初目标而遭到问责的情况;创新意愿材料是关于某地政府官员因工作中的创新而得到上级嘉奖和提拔。对于因变量创新行为的测量,采用创新行为量表[刘云和石金涛在“组织创新气氛与激励偏好对员工创新行为的交互效应研究”中利用“回溯法”开发出此量表。](α=0.888),共五个题项,分别从创意产生、创意促进、创意执行三个维度测量被试的创新行为,题项见表4。

3.实验流程与变量测量

实验人员提前让被试完成对官员创新意愿测量量表的填写,并通过统计分析将被试分为四组,每组5人,满足四组之间的创新意愿无显著差异前提。四组将领取不同材料,B组:创新意愿刺激材料;C组:绩效问责刺激材料;A组:创新意愿和绩效问责的刺激材料;D组:无材料,仅完成预先设置好的数学题[王海忠等在“品牌联合中的负面溢出效应——基于选择通达机制视角”的研究中采用该设计,此处予以借鉴。],具体流程如图2所示。

接受创新意愿刺激的被试阅读道,“某省政府官员因工作中的创新而得到组织的提拔,这位官员在接受采访时,脸上洋溢着笑容,就像贴金子。”接受绩效问责刺激的被试阅读道,“落实‘放管服’距离‘最多跑一次’还有多远?某省官员‘放管服’未达部门目标遭到问责,7个月213名干部中招”。

在四组被试完成案例阅读和数学计算后,实验人员向四组被试同时发放创新行为问卷。对于因变量的测量,借鉴Ahluwalia的方法[Ahluwalia Rohini,“Examination of Psychological Processes Underlying Resistance to Persuasion,”Journal of Consumer Research, vol.27, no.2, 2000, pp.217-232.],结合创新行为量表。被试阅读道,“你渴望创新,希望自己的创新想法得到实施,你希望借此机会得到组织和同事的认可,甚至获得升职或提拔。但是你遇到创新却没有完成部门的绩效目标,遭到上级部门问责的情况。进行一段思考,回答下列问题”。实验完成后,实验人员对被试人口信息进行收集,并进一步询问被试是否知晓实验目的。

4.预实验内部效度检验

为确定上述两个案例对被试创新意愿和绩效问责操纵的有效性,借鉴Pham T.M的方法进行内部效度检验。[Pham Michel Tuan and Tamar Avent,“Ideals and Oughts and the Reliance on Affect Versus Substance in Persuasion,”Journal of Consumer Research, vol.30, no.4, 2004, pp.503-518.]在四个组的20名被试阅读完成后,实验人员对每个被试提一个问题,被试阅读道,“想象你正处于某省放管服改革的情境中,现有一项收益巨大的政府投资项目,你是专门负责该项目的部门主管,现在需要为你的决策打分。”实验人员要求被试为他们的决策进行评估,答案采用5点李克特量表的形式,“1=毫无动力完成这个项目;2=没有动力完成这个项目;3=无所谓;4=有动力完成这个项目;5=十分有动力完成这个项目”。

数据分析結果显示,阅读绩效问责刺激案例的C组被试和未阅读案例的D组被试在该项目上的均值分别为:1.8(标准差0.836)、3.2(标准差0.837),且两组之间的差异显著,t(8)=-2.646,p<0.05,表明本实验采用的绩效问责刺激方法有效。进一步分析显示,阅读创新意愿刺激案例的B组被试和未阅读的D组被试在该项目上的均值分别为:4.4(标准差0.548)、3.2(标准差0.837),且两组之间差异显著t(8)=2.683,p<0.05,表明本实验采用的创新意愿干预方法有效。绩效问责刺激方法和创新意愿干预方法均有效,表明预实验具有良好的内部效度。

(二)实验结果

预实验按照随机分配的方法将被试分为4组,每组5人。通过ANOVA分析得出,四组的创新意愿无明显差异(F(3,16)=1.306,p=0.307>0.05),表明四组的创新意愿同质,符合预实验前提条件,四组情况如表5所示:

预实验首先验证了创新意愿刺激和績效问责刺激的有效性。其次,将B组与D组的创新行为进行比较后发现,两组得分具有显著差异(t(8)=2.530,p=0.035<0.05),且B组的创新行为得分明显高于D组,说明高创新意愿会提升被试的创新行为,假设H1得到验证;将C组与D组的创新行为进行比较发现,两组得分具有显著差异(t(8)=-2.887,p=0.02<0.05),且C组的创新行为得分明显低于D组,说明绩效问责会降低被试的创新行为,假设H2得到验证;将A组与D组的创新行为进行比较后发现,两组得分不具有显著差异(t(8)=-0.632,p=0.545>0.05),说明在创新意愿和绩效问责混合刺激的情况下,被试的创新行为与无刺激状态下的创新行为无明显区别。实验结束后,实验人员通过询问得知,被试不知晓实验目的。

(三)预实验的不足

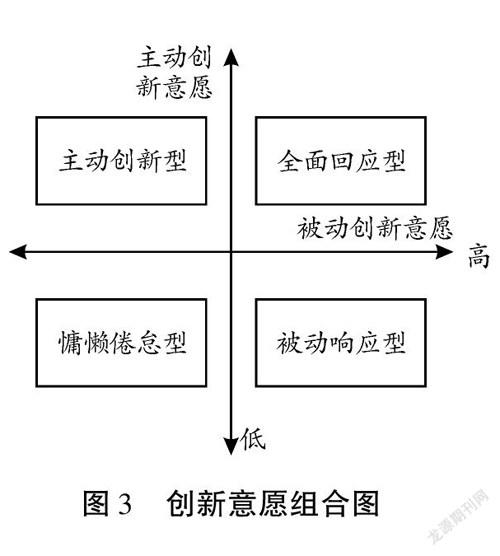

通过预实验被试的反馈得知实验设计存在如下问题:一是由于刺激案例所需阅读的文字过多(尤其是第三组),导致整个实验耗时较长,被试表现出轻微的不良情绪,可能对实验结果造成一定影响;二是在预实验中出现不同影响的交互作用,从因子分析中可以看出,研究设计中公共部门创新意愿量表存在三个因子,分别是主动创新意愿、被动创新意愿和创新态度。在预实验中,创新意愿的测量方法是将所有的因子得分按高低排序,而没有区分因子内部的结构性影响。在实验后期,实验人员通过对被试的访谈了解到,被试存在主动创新意愿和被动创新意愿相互抵消的情况,即主动创新意愿得分较高、被动创新意愿较低的被试会与主动创新意愿得分较低、被动创新意愿较高的被试混淆,从而导致其自身的创新意愿与绩效问责的影响存在不确定变化。创新意愿中主动创新意愿和被动创新意愿两者存在结构性差异(如图3所示),按主动创新意愿与被动创新意愿进行分类,两者都存在高与低的组合,使得两种意愿的组合更为复杂。主动创新意愿是基于自身对创新的认知而形成,个体本身对创新的认同度较高,而被动创新意愿更多是因外部压力、领导要求而进行,两者在认知模式上差异较大。在主动创新意愿与被动创新意愿的高低组合中,存在四种类型:

(1)主动创新型,即主动创新意愿高,而被动创新意愿较低,说明创新主体的创新活动更多源自内生性动力,在工作中会主动寻求新方法。

(2)慵懒倦怠型,即主动创新意愿和被动创新意愿都比较低,说明创新主体对创新活动没有兴趣,不会寻求创新机会,同时对于上级压力的反应也较为迟缓,整体处于“慵懒”状态。

(3)被动响应型,即主动创新意愿较低,被动创新意愿较高,说明创新主体不主动寻找创新机会,但会对上级的压力与上级的要求有较好的响应。

(4)全面回应型,即主动创新意愿和被动创新意愿都很高,说明创新主体一方面能自己寻找创新机会,另一方面对上级的创新压力也较为敏感。

正是由于该结构的存在,使得主动与被动创新意愿在一起测算时,可能出现内在机制的混乱,进而影响实验结果。基于预实验的问题,正式实验过程中考虑去掉被动创新意愿的验证,只验证主动创新意愿,并将主动创新意愿进行高低测量分组来进行实验。原因在于:被动创新意愿本身含有上级领导压力所带来的回应性、被动性创新,与绩效问责之间存在内生性问题,而在实验设计中不能很好地消除这种交互效应,所以在正式实验中,对被动创新动机不再验证。所以,不笼统地采用以创新意愿测量量表来整体测量创新意愿,只通过主动创新意愿平均分值的高低来分组,从而形成高主动创新意愿和低主动创新意愿分组,进行实验设计2(正式实验)。

四、实验2(正式实验)

(一)方法

1.实验设计

正式实验在预实验的基础上,采用2(主动创新意愿:高vs.低)x2(绩效问责:有vs.无)设计,以实验室实验方式展开,四组实验同时进行(如表6所示)。

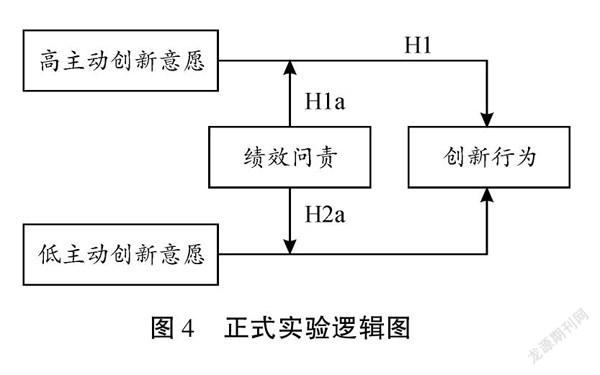

高主动创新意愿会激发员工的创新欲望,并转化为创新行为,基于此,提出假设H1:高主动创新意愿对创新行为有正向作用。高主动创新意愿者具有更高的创新欲望,对其转化为创新行为具有很强的信念,但在遭到上级的绩效问责后只能压抑内心想法,故提出假设H1a:绩效问责在高主动创新意愿对创新行为的作用中起负向调节作用。低主动创新意愿者具有较低的主动创新欲望,这类人往往不主动提出创新想法,而是按部就班地展开工作,但在遭到上级的绩效问责后,会激发危机感,从而产生创新意愿。基于此,提出假设H2a:绩效问责在低主动创新意愿对创新行为的作用中起正向调节作用,实验逻辑如图4所示。

2.实验材料与实验对象

正式实验利用“官员创新意愿测量量表”来测量被试的主动创新意愿,绩效问责的刺激材料与预实验相同,材料内容完全虚构。首先,通过预实验数据测定正式实验样本量,利用NCSS PASS 16.0得到正式实验的最低样本量[NCSS PASS 16.0使用因子方差分析法得到结果,该方法多见于“循证医学”。],分析结果表明,每组样本量至少为17人,总体样本量(包括对照组)不得少于68人,样本量估算结果如表7所示。

基于NCSS PASS 16.0结果,正式实验招募89(89>68)名X省地方官员为被试,其中男性32人,占36%、女性57人,占64%,均为右利手。每位被试在实验结束后都会得到礼物作为报酬。

3.实验流程

正式实验延续预实验的步骤,首先对被试的创新意愿进行测量。根据89名被试在主动创新意愿因子得分高低,将其分为高主动创新意愿组和低主动创新意愿组。通过独立样本T检验发现,高主动创新意愿组和低主动创新意愿组之间的创新意愿有显著差异(t(87)=7.471,p<0.05),符合实验进行的前提条件。随后在高主动创新意愿组和低主动创新意愿组进行组内随机分配,被试由此被分为四个组,分别为A组:高主动创新意愿有绩效问责组;B组:高主动创新意愿无绩效问责组;C组:低主动创新意愿有绩效问责组;D组:低主动创新意愿无绩效问责组(对照组)。在有绩效问责干预的A组和C组中,被试将领取绩效问责案例,无绩效问责干预的B组和D组中,被试将完成事先设置好的数学题。实验流程如图5所示:

4.正式实验内部效度检验

为证明正式实验中绩效问责干预的有效性,在正式实验完成后,实验人员在A组和B组中各抽取10名被试,并给每个被试一个问题,与预实验类似,被试阅读道,“想象你正处于某省放管服改革的情境中,现在有一项收益巨大的政府投资项目,你是专门负责该项目的部门主管,现在需要为你的决策打分。”实验人员要求被试为他们的决策打分,答案采用5点李克特量表的形式,“1=毫无动力完成这个项目;2=没有动力完成这个项目;3=无所谓;4=有动力完成这个项目;5=十分有动力完成这个项目”。

结果显示,阅读绩效问责刺激案例的A组被试和未阅读案例的B组被试在该项目上的均值分别为:2.6(标准差0.699)、3.5(标准差0.850),且两组之间差异显著(t(18)=-2.586,p<0.05),表明正式实验的绩效问责干预有效。此外,在A组和C组中各随机抽取10名被试,采用7点语义差异量表对所阅读案例中绩效问责严重程度、案例可信程度、材料熟悉程度进行测评。20名接受绩效问责刺激的被试对这3个层次的评价均值(标准差)分别为5.15(0.813)、4.9(0.788)和2.8(1.056),表明绩效问责干预材料具有较高的问责严重度、案例可信度和较低的案例熟悉度,证明正式实验的内部效度较好。

(二)正式实验结果

正式实验中,四组人数分别为:25人、22人、22人、20人,ANOVA分析显示四组人数没有显著差异,四组结果如表8所示:

正式实验抛弃了预实验中创新意愿案例材料的干预,直接利用量表将被试划分为高主动创新意愿和低主动创新意愿,在一定程度上解决了预实验内生性问题,缩短了实验时间。通过将被试划分为高主动创新意愿组和低主动创新意愿组,研究绩效问责在官员主动创新意愿对创新行为的影响中的调节作用。

首先,A组与B组的创新行为得分具有显著差异(t(45)=-4.654,p<0.05),且A组的创新行为得分明显低于B组(Ma

五、结论与讨论

通过实验得出以下结论:一是公务员个体创新意愿的高低对创新行为具有影响,个体创新意愿较高会产生更为积极的创新行为。二是公务员个体创新意愿具有结构性特征。公务员个体具有主动创新意愿和被动创新意愿,主动创新意愿主要依据计划行为理论进行解释。个体以自我主动动机为出发点形成创新意愿,被动创新意愿主要依据强制性理论进行解释。个体主要由于组织中所感受到的压力而形成创新意愿。主动创新意愿和被动创新意愿在实际测量中存在一定反向关系,主动创新意愿高的个体被动创新意愿较低,就类型而言,主动创新型和被动响应型的结构特征明显,而倦怠慵懒型和全面回应型在结构表现中不明显。三是主动创新意愿具有高低之分,主动创新意愿高的个体更容易受到绩效问责的影响,从而影响最终的创新行为。当官员个体具有较高的创新热情,但遇到绩效问责的外在压力刺激时,创新行为会大幅下降。四是主动创新意愿低的个体同样会受到绩效问责刺激的影响而降低最终的创新行为,实验结果表明,其降幅要小于主动创新意愿高的个体,虽然实验数据显示,该降幅的显著性受到实验人数限制,但从现有实验样本中依然能够观察到下降趋势。根据以上结论,进行如下讨论:

一是公务员创新意愿存在“个体-组织”实现过程中的扭曲。就创新意愿整体数据测量结果而言,有220份问卷呈现出高主动创新意愿的个体特征,在整体调查样本中比例为61.36%。从实际访谈中发现,公务员对于创新本身并不排斥,认为如果现阶段工作不进行创新无法有效完成,但同时公务人员存在对创新概念泛化的问题,即所有的工作都可以被称之为创新。由于这种对创新的泛化理解导致学理上的创新和公务员口中的创新概念并不完全一致,公务员甚至将创新视为工作中的一种常态化,进而创新对于公务员群体来说也并非是具有较大风险的行为,由于这种认知偏差的存在,公务员个体层面对创新的积极态度就不完全是由于创新动机驱动,而有可能是一种概念上的误解和泛化的滥用。当然,对于公共部门由于存在较好的创新政策扩散机制和较低的扩散成本,学习和创新在个体层面的阻滞很小,创新从地方政府之间的学习中扩散使得创新也日渐成为官员们“喜闻乐见”的概念。个体层面的创新意愿能够推动创新行为,但当创新跳出个体层面认知,在组织层面实施时,个体创新行为就会出现扭曲,公务员的创新意愿无法在组织中成功转化为积极的创新行为,其所面对的从“个体-组织”的创新意愿如何有效传导,成为实践中提升公务员创新行为的困境。

二是公务员创新意愿转化为创新行为过程中存在制度性阻滯。从实验结论出发,绩效问责使得整体创新行为大大降低(与对照组相比),即使是主动创新较低的群体,在绩效问责刺激下(与对照组相比)也会降低创新行为。这表明在公务人员创新行为转化过程中存在制度性阻滞,即这一阻碍是由于制度本身和制度运行的过程导致,无法通过提高管理效率和转变激励方式来改变,从这一层面上看,公务人员的认知体系中或是说认知惯性上,创新与问责的矛盾性要大于其所具有的协同性。可以说,绩效问责负反馈所带来的激励机制在创新这个层面可能是失效的,但绩效问责本身又是体现公民主权的重要内容。因此,要解决这一问题就需要在绩效问责制度设计中充分考虑到公务人员所具有的认知上的惯性而导致的制度性阻滞。

三是绩效问责的激励效应与官员行为消极应对之间的矛盾。绩效问责是对官员责任的强调,问责本身是对政府责任一种最重要的体现,反映了政府权力与公民监督的有效平衡。官员对于绩效问责没有表现出正向的刺激,而是完全的负向激励,一方面揭示了绩效问责存在的潜在负面影响,另一方面也说明中国官员还没有从个体层面建立政府责任与绩效问责之间关联性的内在价值认同。对官员而言,问责并非官员本身需要承担的责任,而更易被视为额外的负担,这种价值认同会引发官员的消极反应。

中国改革需要进一步通过创新来重组权力运行机制,进行资源整合运用,在这一过程中,创新往往是建立新制度必不可少的环节。地方政府的创新使得中国政府对整个经济社会产生巨大推动效应并形成政府间的创新扩散,并大大降低地方政府改革的试错成本。绩效问责是对于官员“绩效不彰”进行的追责,是责任政府实现的关键环节,问责是通过上级压力、公民监督来实现政府的“有限性”“责任性”“回应性”。但在实施过程中,绩效问责实施的简单化严重影响地方政府官员的创新行为,进而产生“不做不错”“少做少错”等思想,使得基层创新氛围减弱,导致地方改革的推动滞后,甚至停滞,进而影响地方政府整体绩效,即绩效问责仅发挥“负反馈”功能,并导致地方政府创新动能衰竭。因此,对中央政府而言,需要进行绩效问责自身激励性与惩罚性的平衡,但如何使绩效问责能最大限度不影响官员个体固有的主动创新意愿与行为,如何从组织的角度营造创新氛围,如何通过其他制度对冲保护组织中的个体创新意愿,则需要中央政府通过制度性安排进一步破除“创新”与“问责”之间的悖论关系。

(责任编辑:陈 果)

sdjzdx202203231627