雨课堂辅助下思维导图在生物化学教学中的应用探索

2022-03-16朱伟华赵桂云刘宝岩

朱伟华,赵桂云,王 珊,刘宝岩,朱 梅

(1.北华大学理学院,吉林省 吉林市 132013;2.吉林卫生学校,吉林省 吉林市 132106)

生物化学是高等师范院校生物科学专业最重要的核心课程之一,是研究生物体的化学组成和生命过程中生物化学变化规律的科学,是当今发展最为迅速的前沿学科。学生学好生物化学可为后续学习细胞生物学、生理学、遗传学等其他课程奠定基础,而且生物化学内容和工农业生产、医药卫生及人们的生活密切相关。因此,生物化学的理论和实验技术在与生命相关的所有学科中起到非常重要的作用。但由于课程内容抽象、知识点联系紧密、系统性强,大多数学生在学习过程中出现理解难、记忆难、运用难等问题。在传统生物化学课堂教学中,教学模式以讲授为主,教师控制教学的每个环节,教学内容多而课时又少,学生难以跟上教学进度,导致教师教与学生学两方面的积极性都不高。

雨课堂利用微信和PPT插件进行教学活动,使智能手机成为教学的工具。学生在课堂上通过弹幕参与课堂讨论,实时回答问题,教师可以随时了解学生的学习状况,师生互动和沟通反馈及时,课堂教学效果得到有效提升[1]。思维导图具有开放性、层次性、发散性等特点[2],将同一主题衍生的不同知识点链接起来,用层次分明、条理清晰的图形代替繁琐的文字信息,系统且有重点地展示课堂教学内容,使教学内容深入浅出。因此,思维导图特别适合解决学生在学习生物化学时遇到的知识理解难、记不清等问题[3]。学生通过思维导图可以一目了然地了解知识点的脉络,自我建构新知识,极大提高学习兴趣和学习效率。

1 雨课堂辅助下思维导图在生物化学教学中的应用

雨课堂和智能手机具有灵活、便捷、交互性好的特点,有利于课堂上教师与学生之间的交流。笔者近年来在生物化学教学中尝试将雨课堂和智能手机作为学习载体并辅助思维导图,教学内容重点突出,层次分明,知识点相互关联紧密,教学效果好。现以“糖的有氧氧化”一节课为例作一介绍。

糖的有氧氧化是生物化学中物质代谢的重要内容之一,与体内蛋白质、脂肪代谢密切相关。有氧氧化途径的反应有22步之多(第一阶段:葡萄糖分解为丙酮酸,有12步反应;第二阶段:丙酮酸氧化脱羧生成乙酰CoA,有1步反应;第三阶段:乙酰CoA经三羧酸循环,彻底氧化分解,即乙酰CoA与草酰乙酸缩合成六碳的柠檬酸,经过一系列代谢反应,乙酰基被彻底氧化,草酰乙酸得以再生,有9步反应)。笔者在以往教学中发现学生普遍认为糖的有氧氧化过程复杂,涉及的ATP生成计算、脱氢辅酶的去向、脱羧反应、关键酶和辅助因子等知识点繁多,难以记忆且理解难运用难,而教师对所教课程的知识理解深度和广度高于学生。因此,很容易出现教师自认为讲得明白而学生疑惑不解的情况。为了解决这些问题,笔者在教学各环节中运用雨课堂和思维导图作了以下尝试和探索。

1.1 导入环节导图,吸引学生注意力,激发学习兴趣

导入是一堂课的起始环节。学生在上课开始时思想、精力的集中程度,对教学预设效果的实现有很大作用[4]。好的课堂导入能够在短时间内吸引学生注意力,激发学生学习兴趣。

依据“糖的有氧氧化”一节课的教学内容,制作了导入环节思维导图(图1),在课前10分钟推送到学生手机微信学习群,作为新课导入方式,抓住学生的兴奋点,并提醒学生要开始上课了。从图1中可见,导入环节思维导图展示了本节课的知识架构,学生可以明确有氧氧化的反应过程、生成产物、特点及生物学意义等是本节课的学习任务,整体感知本节课内容。图中将主要知识点以问题形式呈现,让学生带着强烈的求知欲进入新课学习中。学生与教师产生共鸣,为学生自我建构知识、顺利完成本节课教学任务做好铺垫。

图1 导入环节思维导图

1.2 讲授环节导图,引导学生学习,加深理解记忆

讲授环节是课堂教学之本,是提高课堂教学质量的最重要环节。本节课在导入环节导图的基础上,开始新课讲授。通过回顾上节课无氧条件下糖酵解内容,启发学生共同给出糖有氧氧化的概念,即葡萄糖在有氧条件下彻底氧化分解为二氧化碳和水,同时释放大量能量,供ADP合成ATP。这是糖氧化的主要方式,生成的ATP给细胞提供能量。绝大多数细胞都通过糖的有氧氧化来获得能量。

生命过程是最高级的化学反应,那么糖的有氧氧化经历怎样的化学反应过程生成二氧化碳、水和ATP呢?教师以导入环节提出的问题为切入点,运用启发式教学,开启雨课堂弹幕功能,为学生回答问题提供畅所欲言的平台。师生共同构建讲授环节思维导图,促进教学目标的达成。

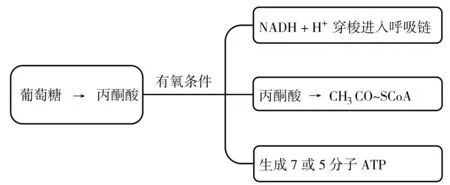

第一阶段:葡萄糖→丙酮酸的生成。就化学反应来说,该过程与糖酵解途径相同,但是无氧和有氧条件下葡萄糖→丙酮酸中生成的NADH、丙酮酸的去路及ATP生成量都有所不同。教学中教师首先让学生回答无氧条件下葡萄糖至丙酮酸的生成中NADH、丙酮酸的去路以及ATP的生成;然后引导学生分析有氧条件下的情况如何,要求学生发送弹幕回答,同时教师板书绘制思维导图(图2)。

第二阶段:丙酮酸进入线粒体氧化脱羧生成乙酰CoA,ppt展示丙酮酸脱氢酶系的催化机理,计算ATP的生成量。

图2 讲授环节思维导图一

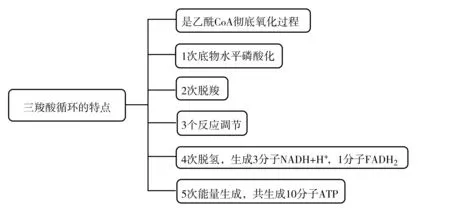

第三阶段:乙酰CoA经三羧酸循环彻底氧化分解。三羧酸循环反应过程是教学的重点和难点,教师在授课中首先运用PPT讲授三羧酸循环的全过程(图3)[5]。

图3 三羧酸循环的反应过程

提示学生注意三羧酸循环反应中的脱羧、脱氢及ATP生成等特点,鼓励学生归纳总结并发送弹幕抢答。教师对学生回答情况进行反馈,板书形成讲授环节思维导图二(图4)。学生可清晰地了解三羧酸循环的特点,并通过5个数字(1,2,3,4,5),化繁为简帮助记忆。

在上述内容讲授的基础上,学生对三羧酸循环及糖有氧氧化的生物学意义的学习、记忆和理解更加深入。

雨课堂的弹幕功能,让学生全员参与问题回答,有效促进了师生交流,激发了学生主动参与知识获取的积极性,改变了传统课堂教师和学生一问一答的互动方式。教师根据学生弹幕回答情况,可以及时反馈学生的学习情况,调整课堂讲授进程。思维导图的恰当运用,帮助学生对课堂教学内容进行有效梳理和记忆。

图4 讲授环节思维导图二

1.3 结束环节导图,巩固强化新知,培植发散思维

在结束环节,教师将本节课全部内容的思维导图(图5)通过PPT呈现在屏幕上,对本节课的主要教学内容进一步凝炼,帮助学生巩固新知,并利用雨课堂的课堂实时答题功能对学生学习情况进行检测。布置课后作业,要求学生课后通过思维导图软件或纸笔绘图,在老师的结束环节思维导图基础上围绕糖有氧氧化内容,对知识点进一步补充拓展,制作属于自己的思维导图。思维导图没有标准答案,学生自己进一步完成有氧氧化的思维导图,有助于深入学习和思考,培植发散思维。

图5 结束环节思维导图

2 结语

建构主义教学观和学习观认为,教学不是知识的传递,而是知识的处理与转换[6]。教师要促进学生知识建构活动,而学习不是知识由教师向学生的传递过程,而是学生主动建构知识的过程。学习活动是一个创造性的理解过程。联通主义学习理论认为,知识存在于连接中,强调知识的连接性、流动性和情境性;教师是课程的促进者,不是课堂的控制者[7]。教师在教学过程中要策划安排学生在情境中必须完成的学习活动,促成学习者与教师以及与同学之间的交流,生成更深刻的学习内容。建构主义和联通主义学习理论对教师在生物化学教学中具有启发作用。教学过程中教师要以学生为中心,明确知识不是被动接受的,而是学生主动建构的,教学应该是一种尽可能为学生提供更多的学习激励和特殊交往空间的活动[8]。

课堂教学是本科教学活动最基础的形式[9]。将雨课堂辅助下的思维导图应用到生物化学教学中,学生普遍反映这种教学方式使教与学互动灵活,帮助教师和学生较好地解决了生物化学知识点多、反应过程繁琐复杂等教和学遇到的困难。思维导图有助于学生对知识进行归纳总结和记忆,理清知识点之间的逻辑关系,主动建构知识。

综上所述,雨课堂和智能手机辅助下思维导图在生物化学教学中的应用,提高了学生课堂教学的参与度,调动了教与学两方面的积极性,增加了教与学的互动交流,活跃了课堂气氛,学生由“低头族”变成“低头学习族”,极大地助推了课堂有效教学的实现。