甘蓝型油菜矮秆材料LSW2018的创制

2022-03-16王芳张瑞茂黄莎唐容王璐璐杨斌王转转杨元雨王敏赵德刚李超

王芳,张瑞茂,黄莎,唐容,王璐璐,杨斌,王转转,杨元雨,王敏,3,赵德刚*,李超

(1.贵州大学生命科学学院/农业生物工程研究院山地植物资源保护与种质创制教育部重点实验室,贵州 贵阳,550025;2.贵州省农业科学院/油料研究所/油菜研究所/贵州省植物保育技术应用工程研究中心,贵州 贵阳,550006;3.贵州师范大学生命科学学院,贵州 贵阳,550025)

油菜作为世界四大油料作物之一,2020 年国内油菜种植面积约为6.672×106hm2,占国内油料作物种植总面积的50%;总产量约为1.26×107t,约占世界油菜籽总量的30%[1,2]。杂交油菜大面积推广,在促进产量增加20%~30%的同时,也使得90%以上的甘蓝型油菜株高整体提高20 cm 左右[3]。杂交油菜株高整体增加,导致油菜抗倒伏能力下降,油菜倒伏后有效光合作用减少,籽粒灌浆受阻,产量和品质严重降低,产量下降20%~30%,最高达50%,种子含油量降低10%~30%[4~7],且增加了机械化收获的难度和生产成本,严重影响油菜产业发展。因此,培育抗倒伏能力强、高产、适合机械化收割的油菜品种是育种的主要目标,也是保障食用油供给的关键。

株高是作物重要的农艺性状之一,影响作物的抗倒伏性、收获指数和籽粒产量等[8]。半矮秆小麦、水稻品种的育成和应用,开创了20 世纪60 年代绿色革命先河,大幅提升了作物产量[9,10]。半矮秆品种株高降低,种植密度增加,抗倒伏性提高,且收获指数提高,利于机械化收获[11]。近年来,研究者创制了很多矮秆、半矮秆油菜种质,但至今还没有理想的矮秆油菜品种在全国大面积推广应用。如:矮源1号,成熟时平均植株高度约24 cm,但千粒重仅2.7 g,且种子含油量仅33.97%[12];自然突变材料99CDAM受3 对隐性基因控制,成熟时植株高度仅85 cm 左右,产量性状较好,但抗病性差[13];DS-4是由单基因控制完全显性的矮秆突变体,高度23 cm左右,且种子萌发率较低[14,15];突变体bndf-1株高为75 cm 有左右,其矮秆性状受1对不完全显性核基因控制,株型紧凑、有效分枝较多,但植株矮小,导致角果总数较少,产量较低[16];利用快中子轰击及硫酸二乙酯(DES)联合处理甘蓝型油菜高秆品系育成的突变体NDF-1,株高71.5 cm,株型紧凑、分枝多、生育期适中、抗性好,但是角果短,每荚角粒数少,产量较低[17];EMS 诱变获得的甘蓝型油菜矮秆突变体Bnd2,其矮秆性状为隐性性状且受单基因控制,株高为100.65±8.09 cm,其单株有效角果数与亲本无显著差异,但主花序角果数、一次有效分枝数、每角粒数、角果长度、千粒重和单株产量显著低于亲本[18];自然突变材料Bndwarf2叶片呈现深绿色,叶片皱缩较厚、株型紧凑,但千粒重较低,长势不强[19]。尽管一些矮秆基因在改良作物中取得了很大进展,但同时也对作物农艺性状产生负面影响,制约了矮秆或半矮秆品种育种进程[20]。因此,创制具有株高中等、矮秆或半矮秆突变体新材料,是培育矮秆油菜品种的关键。

1 材料与方法

1.1 材料

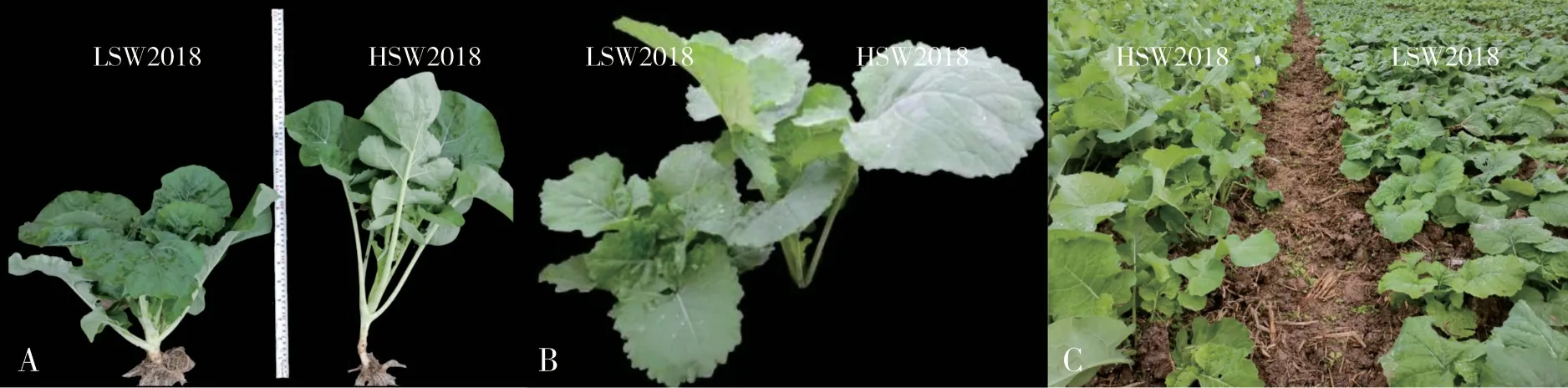

2009年春,以德油5号F1为母本,自育的新品系273R 为父本,配制杂交组合GZ715。2011 年在其F2代群体中发现6 株变异株,苗期叶色明显比其他单株深、叶面皱缩且凹凸不平、叶柄变短,呈匍匐状生长,成熟期株高明显比正常植株矮。经过5 代自交纯化,2016 年获得18 个表型较为稳定的自交纯系,后再经过2 年纯化及综合性状评鉴,将综合性状表现优良且遗传稳定的甘蓝型矮缩突变体油菜命名为 LSW2018,同源正常高秆植株命名为HSW2018(图1)。

1.2 田间试验

2018-2021 年3 年度,田间分别种植LSW2018和HSW2018,各设3个重复,每个重复10行,每行16株(双株留苗),行距0.40 m,株距0.33 m,田间管理同常规生产。

1.3 性状考察

性状考察参照伍晓明等《油菜种质资源描述规范和数据标准》方法[21]。苗期,每个材料随机取5株,分别对叶片等有关农艺性状进行统计;花期每个材料随机取30株,对花瓣和花蕾的长度、宽度,花柄的长度,花蕾着生段长度进行测量;成熟期每个材料随机取30 株,对根颈直径、株高、分枝高度、一次分枝数及总长度、主花序长度、有效角果数、每角粒数、着果密度、分枝角度、总叶数、子叶节至顶枝距离、节间距、第一个有效分枝、第5 和第10 节处的直径及木质部厚度进行测量;自然晾干后,每个材料随机取30 株,对千粒重、地上部干重(g/株)、种子重(g/株)、收获指数、芥酸、硫苷、含油量、蛋白质进行分析。所有性状参数均取3个年度的平均值。数据以平均值±标准差表示。所有数据的平均值计算、显著性差异分析均采用软件SPSS 23.0。

2 结果与分析

2.1 LSW2018苗期性状

苗期LSW2018 子叶为肾形,顶叶较宽大,裂叶3~4 对,叶缘明显锯齿状,叶片深绿,叶柄短,整体较匍匐,长势中偏弱但稳健,株高较HSW2018矮;抽薹现蕾后,转为正常生长,但叶面皱缩,叶柄仍保持短缩状态。而同源高秆HSW2018 苗型正常、半直立、叶面平展、叶片绿色,叶柄较长(图1)。开盘期LSW2018最大叶宽极显著大于HSW2018,最大叶长和苗高极显著低于HSW2018(表1)。

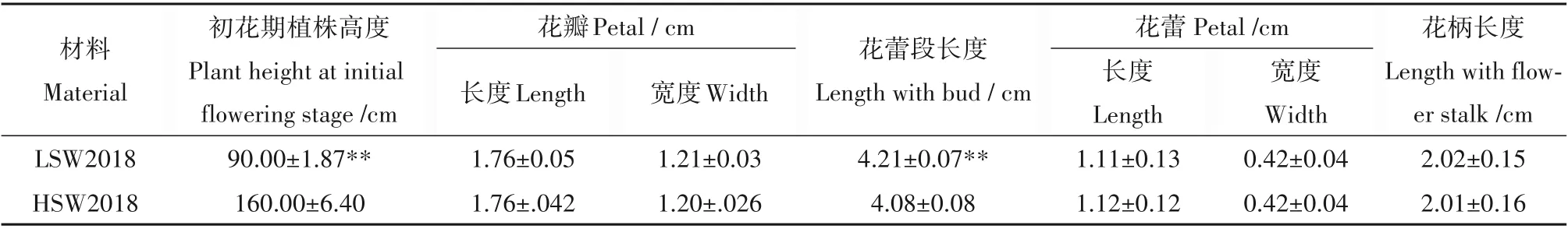

表1 LSW2018与HSW2018苗期主要性状比较Table 1 Comparison of main characters between LSW2018 and HSW2018 at seedling stage

图1 LSW2018与HSW2018单株和群体苗期对比Fig.1 Comparison of LSW2018 and HSW2018 individual plant and population performance at seedling stage

2.2 初花期植株与花器官特征

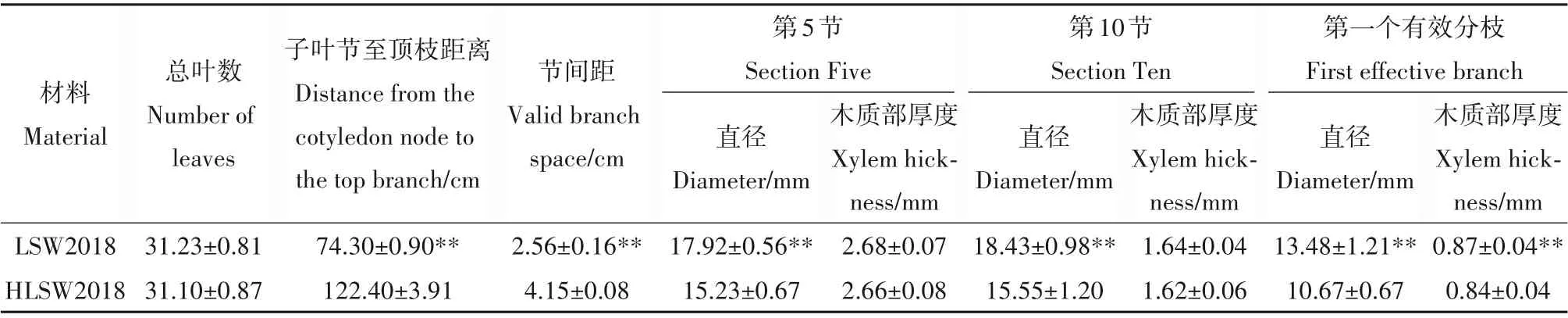

初花期对植株高度及花器官特征进行测量(表2)。结果表明,LSW2018与HSW2018以及其他正常甘蓝型油菜品种(系)一样,花序均呈簇生状,花蕾大小、花瓣大小、花柄长度无明显差异,但株高和花

表2 初花期LSW2018与HSW2018植株与花器官性状比较Table 2 Comparison of plant and flower traits between LSW2018 and HSW2018 at initial flowering stage

蕾段长差异较显著,LSW2018 初花期的平均株高为90 cm,比HSW2018矮70 cm(图2A)。

图2 LSW2018与HSW2018的株高、花期比较Fig.2 Comparison of plant height and florescence between LSW2018 and HSW2018

2.3 农艺性状表现

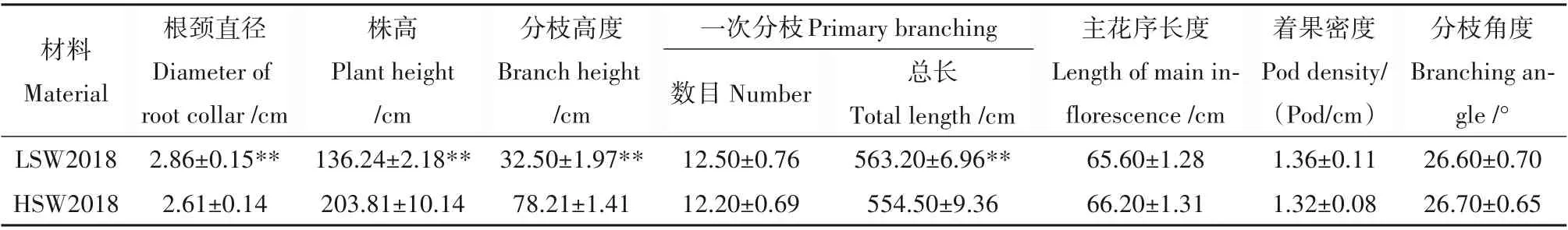

成熟期取LSW2018 和HSW2018 的植株分别对根颈直径、株高、分枝高度、一次分枝数、主花序长度、有效角果数、角果密度和分枝角度进行测定(表3)。结果表明,LSW2018 根颈直径2.86±0.15 cm、一次分枝总长为563.2±6.96 cm,极显著大于HSW2018,而株高为136.24±2.18 cm、分枝高度为32.5±1.97 cm,极显著低于HSW2018(图3)。

图3 LSW2018与HSW2018的植株性状Fig.3 Plant characteristics of LSW2018 and HSW2018

2.4 主茎及主要分枝特性

通过对LSW2018 和HSW2018 的主茎及主要分枝特性进行统计分析(表4),结果表明,LSW2018 子叶节至顶枝距离、节间距都极显著低于HSW2018,而第5 节、第10 节、第一个有效分枝的直径都极显著高于HSW2018。由此可见LSW2018 株高的显著降低,主要是其主茎节间距的缩短所致,且LSW2018的茎秆明显比HSW2018更加粗壮。

表4 LSW2018和HSW2018的主茎、主要分枝特性Table 4 Main stem and main branch characteristics of LSW2018 and HSW2018

2.5 经济性状及品质表现

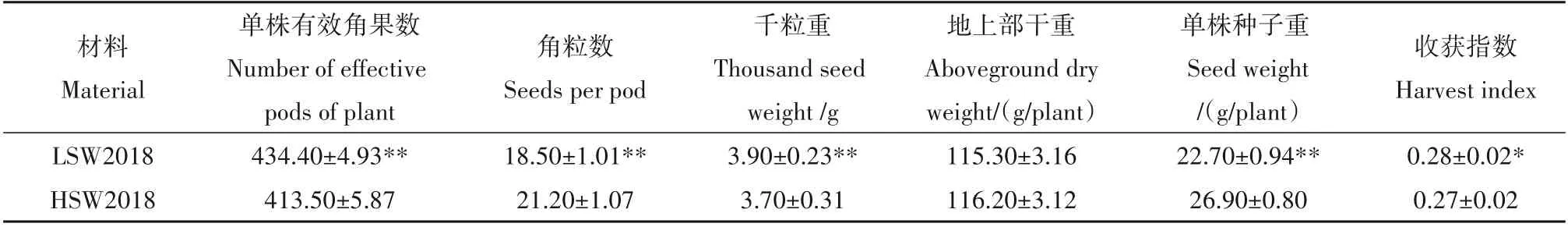

成熟期分析了LSW2018 与HSW2018 的单株有效角果数、角粒数、千粒重、种子重、收获指数、地上部干重(除叶片外的其它部分)等与经济性状密切相关的性状(表5)。结果显示,LSW2018 单株有效角果数、千粒重和收获指数显著高于HSW2018,角粒数、单株种子重极显著低于HSW2018,其他性状无明显差异。LSW2018 种子芥酸含量1.3%,硫苷含量44.2 μmol/g饼,含油量45.3%,蛋白质23.5%。

表3 LSW2018与HSW2018的农艺性状比较Table 3 Comparison of agronomic characters between LSW2018 and HSW2018

表5 矮秆系LSW2018与HSW2018经济性状比较Table 5 comparison of economic characters of LSW2018 and HSW2018

3 结论与讨论

株型与作物产量密切相关,合理的株型可以提高叶面积系数和群体光合效率,从而提高作物收获指数和产量[22]。甘蓝型矮秆油菜新种质LSW2018是自然突变产生的,株高中等,育苗移栽平均株高136.24 cm,直播平均株高110.4 cm,在苗期,植株整体呈匍匐状生长、长势中偏弱但稳健,叶色深、叶片厚且皱缩、叶柄短,茎秆粗壮,节间短,分枝位低,抗倒性特强,作者称LSW2018 苗期这一系列表型特征为“矮缩”,这一表型与课题组前期报道的矮秆种质DW871的表型存在极大差异,且都高度抗倒伏,其中前者主要为矮缩性状、分枝角度较大,后者为特异花序、分枝角度小[23,24]。现蕾后,LSW2018 植株逐渐转为正常形态,其开花习性、分枝角度、花序特征等性状与HSW2018基本无明显区别,但株高和分枝位存在极显著差异。在整个生育期中,LSW2018 株型偏矮,其主茎的直径、木质部厚度和抗倒性明显高于HSW2018。因此,可利用LSW2018 通过杂交手段,解决普通正常甘蓝型油菜存在易倒伏等问题。

以LSW2018 为母本,与正常高秆油菜品种(品系)配制的所有杂交组合,F1代及后代分离的矮秆植株均具有矮缩特征。因此认为,LSW2018 这一矮缩性状表现为显性遗传,具体详细的遗传研究结果将另文报道,其矮缩性状基因或可作为矮秆油菜品系选育的重要候选基因。

LSW2018 具有叶柄短、苗期匍匐且生长稳健、全生育期抗倒性特强且耐密植,适宜于轻简化生产等优势,但还存在结实率一定程度偏低、单株产量较低等缺陷,在短期内直接应用尚有难度,但由于LSW2018 的矮缩性状是受显性基因控制,这为利用该类型矮缩性状创制新种质提供捷径。即一方面创制新种质,利用LSW2018 转育新的同类型常规优异新品系,可以丰富该类型材料的种质基础;另一方面利用杂种优势,以LSW2018 为亲本,转育成隐性核不育三系或质不育系,与正常高秆恢复系配制强优势杂交组合,将会有效促进该新种质尽快进入生产应用。2016 年以来,课题组通过开展新材料、新品系转育研究,已获得了多个矮缩标记性状稳定的甘蓝型油菜常规品系、1套隐性核不育三系和1套质不育系,实现了三系配套。抗倒性更强、结实率更高、产量更高的组合正在筛选鉴定中,期待尽早选育出该类型矮秆杂交油菜品种(组合)进入生产应用。

目前矮秆种质资源主要通过物理诱变、化学诱变和自然突变3 种方法获得。在已报道过的与LSW2018 类似的甘蓝型油菜中,bndf-1来源于自然突变,苗期就表现出明显的矮化特征且叶片明显皱缩,抽薹、开花期植株上部叶片逐渐趋于正常,株高平均在75 cm[16];自然突变材料ed1在幼苗期出现较明显的矮化特性:生长缓慢、下胚轴缩短、叶片面积变小,在营养生长期ed1的矮化表型更加明显:叶片颜色变深、叶片面积明显变小且极度卷曲皱缩,成熟期ed1的株高为23 cm 左右[25];矮秆资源“矮源1号”的小孢子双单倍体后代ds-4在苗期叶片明显皱缩且向下弯曲、叶柄较短,成熟期时ds-4突变体株高仅为23.4±3.78 cm[14,15];经化学诱导剂和快中子轰击联合处理的突变体ndf-2,叶片颜色深、叶片厚且皱缩,成熟时平均高度为86.8±4.9 cm[26];EMS 诱变油菜种子分离出的突变体sca,在苗期叶片明显皱缩,成熟时sca突变体株高只有76.0±3.4 cm,sca节间细胞伸长受到抑制,从而导致节间距缩短株高降低[27];本研究材料LSW2018,在苗期也出现叶色深,叶片厚且皱缩,植株明显矮化等特征,但现蕾后,LSW2018 植株逐渐转为正常形态,通过统计分析,其株高的降低是主要由节间距缩短引起的。综合分析,LSW2018 与前人报道的矮秆油菜来源不同,苗期矮化表型存在部分相似,但成熟后的株型存在很大差异,初步认为LSW2018 为一个新的甘蓝型矮秆种质资源,有重要研究应用价值。因此,后期本课题组将进一步研究控制LSW2018 矮缩性状的基因以及节间距缩短的具体原因,深入了解LSW2018的矮化机制。