阿替普酶静脉溶栓治疗心源性和非心源性脑梗死患者的临床效果比较

2022-03-12田中臣

田中臣

(巨野县人民医院神经内科一病区 山东 菏泽 274900)

脑梗死已成为近年来发病率较高的脑血管病变,特别是在中老年人中十分常见,威胁着患者的生命健康,且近年来该疾病的发生具有年轻化的发病趋势,积极探索脑梗死的科学治疗方案具有重要价值。结合脑梗死患者的病因可进一步区分为2 种类型,即心源性脑梗死以及非心源性脑梗死。对于此2 类脑梗死患者均可通过阿替普酶实施静脉溶栓治疗,然而关于该治疗方案在不同类型的脑梗死患者中的治疗价值未能达成统一定论[1]。本文探究对于心源性或非心源性脑梗死患者采用阿替普酶静脉溶栓方案的治疗效果及安全性,现将具体内容报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

抽取2020 年1 月—2021 年5 月本院75 例急性脑梗死患者,依据脑梗死类型分为心源性组37 例和非心源性组38 例。心源性组男20 例,女17 例,年龄52 ~86 岁,平均年龄(67.5±1.8)岁,发病时间1 ~4 h,平均(1.9±0.3)h,梗死部位:额叶18 例,顶叶11 例,枕叶5 例,颞叶3 例。非心源性组男20 例,女18 例,年龄51 ~87 岁,平均年龄(67.6±1.7)岁,发病时间1 ~4.2 h,平均(1.8±0.5)h,梗死部位:额叶19 例,顶叶10 例,枕叶6 例,颞叶3 例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

两组患者均在入院后提供吸氧、止血、营养脑神经、控制颅内压、抗血小板聚集以及对症抗感染等一系列基础治疗。在此基础上,两组均为其提供阿替普酶静脉溶栓,具体操作方法如下:阿替普酶(0.9 mg/kg),最大用药剂量≤90 mg,其中10%药物剂量实施静脉推注,控制给药时间为1 min,其余90%剂量实施静脉泵注,并于60 min 内完成给药。

1.3 观察指标

(1)两组患者均于治疗后1 周内采用N I H S S 卒中量表对其神经功能缺损情况评估,0 ~42 分,分值越高即患者的神经功能缺损情况越严重。(2)对比两组的临床疗效,基本痊愈:患者的N I H S S 评分降低≥90%;显效:患者的N I H S S 评分降低≥30%;有效:NIHSS 评分降低≥18%;无效:NIHSS 评分降低<18%。(3)采用Fugl-Meyer、Barthel 量表对于患者的肢体运动功能和生活自理能力情况评估,均为0 ~100 分,均为正向评分。(4)记录两组的不良反应发生情况,如皮肤黏膜出血、脑疝、胃肠道反应、症状性脑出血等。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计分析软件,计量资料以均数±标准差(± s)表示,两组间比较采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,两组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

2.1 两组患者治疗前后NIHSS 评分对比

治疗前两组的NIHSS 评分均较高,对比差异无统计学意义(P>0.05),治疗24 h、1 周后非心源性组NIHSS 评分均较心源性组更低,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗前后NIHSS 评分对比(± s,分)

表1 两组患者治疗前后NIHSS 评分对比(± s,分)

分组例数治疗前治疗后24 h治疗后1 周非心源性组3815.62±3.197.75±2.066.62±1.05心源性组3715.63±3.1712.15±2.799.06±1.19 t 0.6357.1856.302 P 0.1970.0000.003

2.2 两组患者临床疗效对比

非心源性组治疗总有效率97.37%高于心源性组的83.78%,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者临床疗效对比[n(%)]

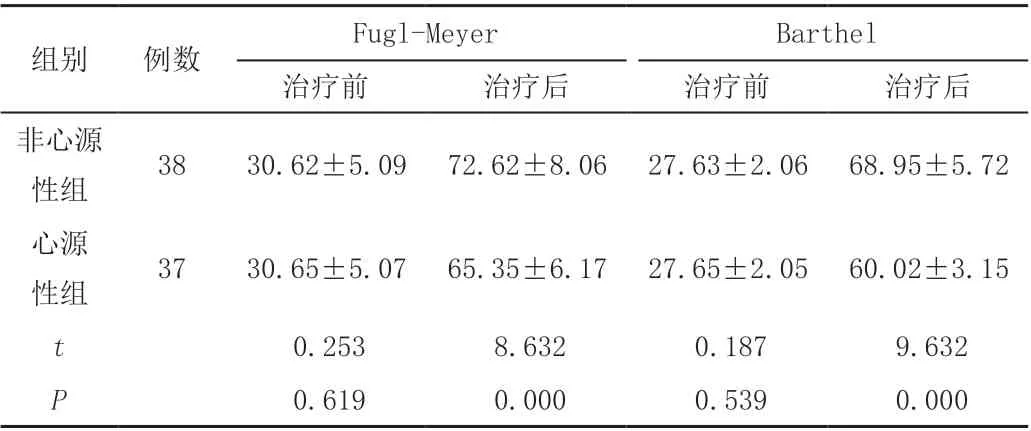

2.3 两组患者治疗前后Fugl-Meyer、Barthel 评分对比

治疗前两组的Fugl-Meyer、Barthel 评分均较低,对比差异无统计学意义(P>0.05),治疗后非心源性组Fugl-Meyer、Barthel 评分均较心源性组高,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗前后Fugl-Meyer、Barthel 评分对比(± s,分)

表3 两组患者治疗前后Fugl-Meyer、Barthel 评分对比(± s,分)

Barthel治疗前治疗后治疗前治疗后非心源性组3830.62±5.09 72.62±8.06 27.63±2.06 68.95±5.72心源性组3730.65±5.07 65.35±6.17 27.65±2.05 60.02±3.15 t 0.2538.6320.1879.632 P 0.6190.0000.5390.000组别例数Fugl-Meyer

2.4 两组患者不良反应发生率对比

治疗后,非心源性组不良反应率5.26%,心源性组5.41%,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组患者不良反应发生率对比[n(%)]

3.讨论

急性脑梗死患者的疾病产生主要与急性血栓的快速形成以及相关部位产生的栓子转移有关,进而导致脑血管闭塞,在治疗中为了避免脑组织出现不可逆性损伤,应在患者发病后早期给予溶栓治疗,特别是发病后4.5 h内进行早期的溶栓治疗可取得较优疗效[2-4]。现阶段,尿激酶以及阿替普酶均是十分常用的溶栓药物。阿替普酶属于第二代静脉溶栓类药物,同时也是从重组织型纤溶酶原激活剂,该药物的选择性较高,也是现阶段对于急性缺血性脑卒中患者治疗的主要用药[5-7]。该药物给药后能够迅速与血栓表面的纤溶酶以及纤维蛋白进行紧密结合,快速使纤溶酶原发生转化并成为纤溶酶,具备优良的溶栓效果,与此同时并不会对患者全身纤溶状态产生影响,所以在应用中极少出现意外情况,药物的安全性较高。然而该治疗方案在心源性以及非心源性脑梗死患者的治疗中具有一定的差异,将其应用于非心源性脑梗死患者的治疗中,能够取得更为满意的临床疗效[8-10]。主要原因在于心源性脑梗死患者出现完全堵塞,同时梗塞面积更大以及发病急促,所以无法在发病后的第一时间内迅速搭建侧支循环。对于非心源性脑梗死患者来说,其梗塞体积相对更小,通过给予阿替普酶静脉溶栓治疗,能够迅速促使患者侧支循环构建,与此同时在应用中患者发生意外出血事件的风险性较低。本次,两组患者均给予阿替普酶静脉溶栓治疗,结果显示非心源性脑梗死组患者的治疗总有效率高于心源性脑梗死组,与此同时治疗后各评分的改善情况非心源性组优于心源性组,差异均有统计学意义(P<0.05),两组的不良反应发生率对比差异无统计学意义(P>0.05)。提示与心源性脑梗死相比,非心源性脑梗死患者为其提供阿替普酶静脉溶栓治疗,可获得更为满意的临床疗效,该治疗方案在改善非心源性脑梗死患病情和预防方面作用更为突出。

综上所述,阿替普酶静脉溶栓治疗方案应用于非心源性脑梗死患者中的治疗价值高于心源性脑梗死。