邢窑各阶段发展状况及唐代邢窑艺术特征

2022-03-09杨雅魁

杨雅魁

摘要:唐代邢窑有着较强的韵律感、和谐统一的形体样式和含蓄内敛的精神内涵,是古代劳动人民的智慧结晶。本文主要对邢窑的发展情况进行了概括,同时基于造型、釉色、装饰对唐代邢窑艺术特征加以分析,旨在传承邢窑的艺术文化。

关键词:唐代邢窑;发展;艺术特征

唐代是我国重要的历史时期之一,也是封建社会的强盛时期。在对外开放包容、多种文化的融合下,唐代文化迸发出巨大的活力,同时也给后世遗留下了大量的文物瑰宝[1]。邢窑就是唐代享有盛名的白瓷窑,起源于北朝,从隋代到唐初逐步发展,最后走向成熟,见证了大唐的兴衰更迭。为此,充分梳理邢窑各阶段的发展特点和唐代邢窑瓷器的艺术特征,可以更多元、更深度地了解其文化内涵,揭示邢窑的艺术魅力。

一、邢窑各阶段的发展状况

(一)早期邢窑

早在两汉时期,人们就开始烧制瓷器,初期主要是以古铜色青瓷为主,在江南地区受到追捧,北魏孝文帝迁都洛阳,北方政权中心随之转移,青瓷的制作工艺也随后进入北方,这也正是邢窑的雏形。但因北方用于瓷器烧制的土壤中铁含量相对较低,故烧制的瓷器胎体呈白色,这种白胎青瓷正是邢窑白瓷诞生的起源[2]。

随着时代的发展,北朝到隋代中期,邢窑白瓷正式进入早期阶段,此阶段主要生产粗白瓷,采用的瓷胎与当地瓷黏土有着非常相似的化学元素构成。这就表明隋代窑工所采用的制瓷工艺会更多地选择与原料相似的胎料,即一元配方烧制工艺,部分胎体在施釉前,会增施一层白色化妆土,故烧制的瓷器表面必然呈现白色,其内部仍然以灰色为主,这就是邢窑早期的外形特征。该类施了化妆土的白瓷并非真正意义上的白瓷。此时的邢窑除了生产粗白瓷外,还会大量生产各种彩瓷。

(二)邢窑的成熟期

初唐以后,邢窑逐渐成熟,在这个阶段,邢窑所产的细白瓷胎釉都经过精挑细选,烧制的温度也达到了1 340 ℃,在这种温度下,窑工会严格控制胎釉配方中的铁含量,提升整个胎体的洁白程度,使釉色更为莹润。此阶段可以说是白瓷发展的关键时期。

1988—1991年,在临城祁村、内丘城关发现的隋代邢窑遗址中,出土了大量胎体洁白轻薄的白瓷,这批白瓷的工艺已经可以与景德镇白瓷、欧洲细白瓷相媲美。有研究者在白瓷烧结时期工艺研究中,通过实验数据证实,在进入隋代之后,邢窑从以往的一元配方逐渐发展到二元配方和多元配方,并将钾元素加入瓷胎中以达到助燃、提升烧结效果的目的,这种方式极大地提升了瓷质的细腻程度以及瓷色的白润度[3]。

(三)邢窑的鼎盛期

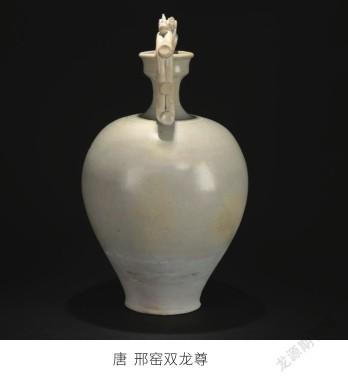

经历了隋末到初唐的技术沉淀,盛唐到晚唐时期,邢窑发展进入鼎盛。唐代陆羽在《茶经》给予邢窑瓷器“类银似雪”的高度评价,赞美白瓷色泽像白银、雪花一样莹润,充分呈现了该时期邢窑的独特釉色之美。根据史书记载,唐天宝年间,“每岁进钱百亿,宝货称是,云非正额租庸,便入百宝大盈库,以供人主宴私赏赐之用”[4]。其中,百宝大盈库就是皇帝私库,主要用于赏赐外来宾客和有功之臣。当时所产的邢窑瓷器底部都有独特的“盈”字,反映了唐代官方对邢窑的态度。据《国史补》:“内丘白磁瓯,端西紫石砚,天下无贵贱通用之。”[5]可见,邢窑已经成了白瓷界的领头羊,进入发展的鼎盛阶段,生产规模庞大,产量极高,已经天下“通用之”。此阶段的邢窑瓷器如雪如银,独特的釉色是其引以为豪的重要特征,也是其远销海内外的主要原因。

二、唐代邢窑白瓷的艺术特征

(一)素净雅致而不虚糜浮华

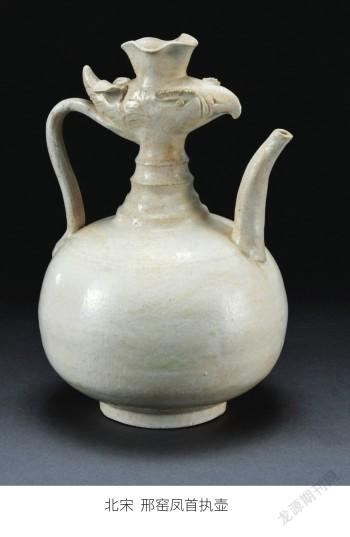

唐代的邢窑陶瓷器其整体胎质呈现素白细腻之状态,胎釉温润洁白,整体造型简单朴实,装饰也多以素光、无任何纹饰为主,这使邢窑呈现出素净雅致且不虚靡浮华的艺术美感,观赏者能直观地体会到其素净、淡雅的特征。

邢窑陶瓷器的质感与玉器有诸多相似之处,无论是构造还是成分,都有着异曲同工之妙。邢窑白瓷的釉料质感与玉器非常接近,甚至可以将其視为人工“玉器”。就玉器的特性来看,玉温润细腻、如脂如膏,而邢窑白瓷同样表现出这样的特征,即莹润如玉、釉色洁白,素净、雅致,是白瓷的代表[6]。

唐代邢窑白瓷通体白润的主要原因有二,其一是邢窑主要分布在优质高岭土区域,地下埋藏有丰富的长石、石英等制瓷原料,这些原料的铁含量相对较低,在煅烧处理之后白度较高。其二是唐代邢窑的手工匠人本身有着非常高超的制作工艺基础,且对白瓷的烧制方法非常熟练,对化妆土的合理运用,已经具备了非常成熟的烧成技术和成型技术,故烧制的白瓷造型统一规整,器体也非常薄透,胎骨呈现出坚实的特点,胎质细腻,釉面洁白,釉色也多为莹润状态,与白玉的质地有着极高的相似性,而这是其他窑无法做到的。

唐代邢窑在呈现白瓷艺术特色时,将重点放在釉面与质地的和谐处理上,使之形成对比。在以邢窑白瓷作参照的基础上,色彩与质地的结合相得益彰,典雅别致但却不流于浮华,素净淡雅却不失雅致,而莹润的白釉质感与端庄的形态相互融合,赋予了白瓷独特的艺术特色[7]。

(二)朴素大方不粗疏

唐代邢窑各种器物主要是以刻花、印花等方式装饰,不同的装饰方式有着不同的艺术特征。但邢窑白瓷本身纯白莹润,过多的装饰反而会影响其美感,因此实际上装饰并非其主要艺术手法。唐代邢窑白瓷的装饰非常简单、自然,并无烦琐的图案,更强调造型、釉色与装饰三者之间的和谐关系,这也是白瓷的代表特点。随着唐代邢窑的发展,简约、含蓄的装饰风格也逐渐流行[8]。

在青瓷的影响下,白瓷在各个方面都开始向青瓷靠拢。初期,白瓷更强调造型优美,后期则逐渐加入装饰元素,在日用器具中,会看到有五瓣花、菱形花瓣纹路的精致邢窑瓷器,以捏塑、玄纹、堆花等为主。随着工艺技术的持续发展,邢窑结合时代审美有了调整和创新,装饰色调以素光、造型为主,没有过多的装饰图案,或者主要采用几条垂直的划纹,器皿更为简单、质朴,制作起来也相对简单,便于批量生产。观察当时其他窑的瓷器,可以发现这种贴塑、削边、弦纹、按压的装饰在当时颇为盛行,提升了各色瓷器的优雅程度[9]。

(三)体态丰盈不臃肿

在器型方面,邢窯白瓷的器壁非常薄且均匀,瓷器的外轮廓通常呈弯曲状,曲线与直线相互结合,提升了瓷器整体的艺术美感,体态端庄俊秀,线条干脆流畅,整体干练、饱和、丰满,极大地增强了邢窑瓷器的使用效果和观赏效果,彰显了庄重大方的神韵[10]。

唐代邢窑的白瓷外形不仅有弧线,还有直线,绝大部分是曲直的结合,以弧线为主。整体线条有抑有扬、有行有止、有张有弛,直线奔流直下、一气呵成,曲线舒缓有序、蜿蜒曲折,为瓷器的形体赋予了生气,增强了韵律感。造型线条或流畅奔放,或沉静和谐,如白釉翰林罐,整体为短颈,罐身圆唇,大肚圆腹,平底,线条饱满,同时又因腹下内收而有一股内敛沉稳之气,圆润柔和;又如白釉带托塔形盖罐,底部采用花沿高足盘,向上以直颈瘦长的腹部支撑,形成张弛有度的底部轮廓,具有平衡的韵律感,罐托的部分则采用了卷边花瓣纹,整个器具富有层次变化的生命力与节奏感。罐的上半部分又被划分为罐身与罐盖两个部分,罐身短颈丰肩,腹部下收,曲线与直线完美对接,端庄丰盈,美观大方。该器具整体釉色白中带黄,是非常典型的邢窑藏品,也是唐代工艺审美的集中呈现。

三、结论

唐代邢窑是我国重要的文化瑰宝,是唐人工艺智慧与社会生产力的结晶。邢窑经历了漫长、波折的发展之路,才造就了在简单的造型上呈现出较为直观的朴素美感、带给人们完美艺术享受的瓷器。这种天然、淳朴,是经过时间洗练而成的,是最接近简单、纯真的艺术之美,也是邢窑瓷器文化的独特之处。

参考文献

[1]马颖,马清林,马泓蛟.河南巩义窑、河北邢窑出土瓷器的原料来源研究—以北朝和隋唐时期出产的青瓷、白瓷为例[J].文物保护与考古科学,2018(5):84-97.

[2]耿辉敏.弘扬邢窑文化大力发展邢窑白瓷[J].陶瓷,2017(12):63-64.

[3]贾城会.隋代邢窑遗址出土白釉兽形杯[J].文物春秋,2020(5):77-79,89.

[4]张晓纪.基于唐代邢窑白瓷的审美特征及鉴赏研究[J].湖北农机化,2020(4):160.

[5]陈佳蕾.唐代邢窑白瓷的审美特征及鉴赏[J].艺海,2017(4):121-123.

[6]刘晴.邢窑白瓷发展述略[J].邢台学院学报,2017(4):8-10,17.

[7]胡洁.邢窑白瓷的文化内涵[J].中华传奇,2020(27):150.

[8]张志忠,孟凡茜,胡晓敏,等.传统邢窑文化对当代邢瓷设计的启示[J].陶瓷,2018(2):71-73.

[9]郭其林.邢窑白瓷艺术[J].锋绘,2019(5):15.

[10]武贞.白瓷鼻祖:河北邢窑隋唐白瓷遗珍[J].收藏,2018(5):48-53.

2878500783378