蕙质兰心

2022-03-09刘雨荷

摘要:晚期的陈洪绶,以夸张变形的方式,将“高古奇崛”的人物表现手法发挥到极致,《斗草图》正是此时期的作品。除了社会背景与个人经历的影响,封建社会的审美观念对陈洪绶绘画风格的渗透也不容忽视。本文从传统性别观念、理想美的形体塑造、纤弱的女性气质表现三方面对陈洪绶晚期仕女画形象进行分析和总结。研究其仕女画中的女性形象,对当代人物画的发展及女性人物的塑造具有重要意义。

关键词:《斗草图》;仕女画;审美观念;高古奇崛

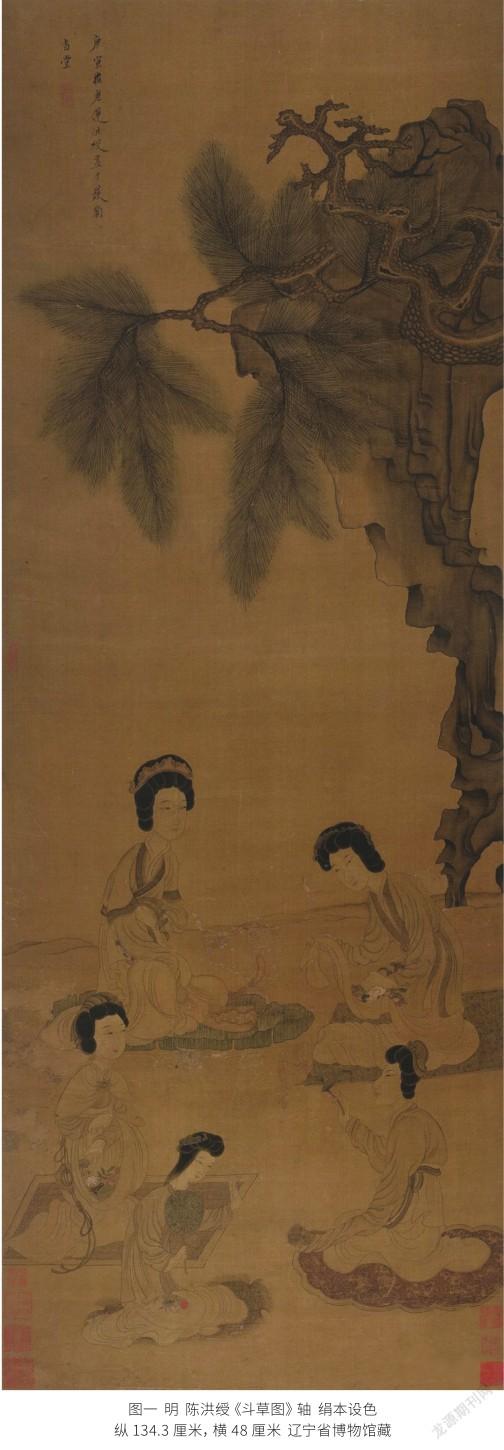

陈洪绶是明代著名人物画家,晚年以“高古奇崛”的画法为明清画坛注入了一股新风。此时期的陈洪绶人物画作品多且精,其中仕女画题材占据着十分重要的地位,显示出他对女性形象的独特关注,现收藏于辽宁省博物馆的《斗草图》(图一)便是其中一件。

早年的陈洪绶,筆下女性外形丰腴,在表现肥美外还侧重于意象造型;晚年打破以往传统造型风格,使仕女形象独具奇骇之风,多表现为头大身小、不合比例。例如,其晚期典型代表作品《斗草图》,画中五位仕女围坐成一个圆。越靠近观者的仕女,身形愈小,最远处的仕女则体格庞大,和以往六头身形象的仕女画有所不同,别有一番意味。本文以陈洪绶晚期作品《斗草图》中的女性形象为切入点,在探究陈洪绶个人生平、明清时期社会背景和封建审美观的过程中,感知其身处环境对形成《斗草图》绘画风格的影响。然而,结合明清时期的社会审美意味和陈洪绶画作的风格形成因素分析的文献资料较少。在谈及陈洪绶创作的社会背景时,必然涉及明清百姓的审美偏好对其晚期仕女画的推动作用,由此可进一步探究封建社会的审美观念对陈洪绶晚年仕女画风格形成的影响。

一、社会背景与个人经历

陈洪绶(1598—1652),号老莲,浙江诸暨人。作品《斗草图》是他在明亡后所作的仕女画。明朝后期,宦官掌权,统治阶级内部混乱不堪,社会矛盾不断激化。程朱理学的思想地位逐渐弱化,社会上开始涌现诸如李贽的人性哲学、王阳明“心学”、冯梦龙“唯情主义”等思潮。其中,李贽的人性哲学是承自王阳明的心学,并加以个人阐发。“唯情主义”学说则认为,世界是物质的,“情”不应该受“理”的约束与限制,人类应该自然地流露与表达真实欲望[1]。上述学说的兴起使女性的社会地位发生了一些改变,也正是在这些思潮的影响下,陈洪绶笔下高古怪诞的仕女形象作为独特的艺术语言被世人接受与喜爱。

陈洪绶出身官宦家庭,幼年时期读书环境较好,展现出超越同龄人的艺术才能。但不幸的是,天资聪颖的陈洪绶生逢大明王朝的没落时期,早年多次应试落榜,北上宦游扬名京华,但目睹奸臣当道、政权腐败,于是辞官不就,在绘画风格上转而追求理想化、虚拟化的“高古”之境。画作是艺术家内心的镜子,陈洪绶高古奇骇的绘画风格从侧面反映了他在经历种种遭遇后的内心写照,也体现了他自身独特的意象思维。

二、《斗草图》与封建社会审美观念

(一)《斗草图》中的传统性别观念

封建社会,“女子无才便是德”的传统观念根深蒂固。男性审美观念掌握绝对主导权,女性地位低下。古代女性往往是柔弱的印象。古代男性在审视女性时,通常以体现自身性别优势、满足自身欲求的审美标准作为评判依据,例如柔弱灵秀、软玉温香、娇小温柔等,是刻板印象与审美偏见。这些标准一方面强化了女性的客体属性,另一方面使父权社会更加稳固,女性在一定意义上成了男性社会生活的附属品[2]。从母系社会到父系社会,女性一直承载着繁衍后代的自然使命。由于和男性在生理构造、体力等方面存在较大差异,男性从事物质生产、女性繁育后代的自然分工逐步形成,而这种分配模式无疑将女性置于物质社会的被动地位。女性久居相对封闭、稳定的生活环境,在极度扭曲的社会文化中,丧失独立能力,按照社会对她们的“期望”,在生活中迷失自我,进而成为男性生活的附属品。

陈洪绶在《斗草图》的创作过程中,塑造了五位形态各异的女性形象,描绘斗草游戏这种具有生活气息的场景。在古代,女性群体长期被束缚于封建文化,直至明朝,女性的才华才逐步得到社会的认可。明清时期出现了众多女性作家,这一现象在漫长的封建社会中颇为特殊,与男尊女卑的社会模式相背离。女性才华被社会认同表现在两种现象上,一种是女性作品经典化。有学者认为,《诗经》中有将近一半以上的作品都出自女性之手,虽然没有直接的文史资料佐证,但对于提升女性地位具有一定的促进作用。另一种是结集刊刻,明清时期文人结集收录优秀的女性诗文,质量稍次的也尽可能保留[3]。例如,明末才女王端淑的《名媛诗纬》就收录有近一千位女性作者的佳作。由此可见,明清时期女性凭借个人才华,使其社会地位有所提升,也为陈洪绶晚期偏爱描绘女性形象给出合理解释。

(二)理想美的女性形体塑造

为了迎合古代男性的审美趣味,画家往往需要对传统仕女形象进行主观的艺术处理,即通过理想化、个性化的造型抹除千人一面式的大众化表现。

陈洪绶笔下的女性形象高古,造型奇崛。明末清初与陈洪绶素有交往的周亮工在《读画录》中评价他:“高古奇骇,俱非耳目近玩。”[4]《斗草图》中的女性形象,不再是以往仕女画般对世俗生活的女性形象作简单再现。作品描绘了五位仕女围坐在松荫下、湖石旁玩斗草游戏的场景。从坐姿来看,我国古代尤其注重礼仪,在和他人共处时的坐姿更为讲究,可在陈洪绶所作的《斗草图》中,五位年轻貌美的女子均席地而坐,在斗草过程中始终保持相同的坐姿。从女子斗草时的表现来看,陈洪绶笔下的女性形象举止端庄,用过的花草还要同未展示过的花草一起藏起来。在激烈的斗草游戏过程中,如此繁复的做法十分不便,仔细推敲,很可能与古代真实的斗草情景不符。

因此,陈洪绶《斗草图》中的女子形象既再现了古代女性在生活中的休闲娱乐情景,又是对对象的主观化处理,表现出一种“娉婷多矣”的女性特征,与以往传统斗草图相比,更像是采用古代人物画中描绘高士的手法。陈洪绶一改传统妇女形象,让画中的女性从被人观看的画中角色转为独立的女性个体,点出女性自身的情思,充满赞美与怜爱地表现其内心世界。

(三)纤弱的女性气质表现

陈洪绶笔下的仕女,或许有违现代审美趣味,乍看之下难以体会其精神意趣。但在艺术绘画中,不论东方与西方,都有于描绘外貌特征之外的精神追求,凭借独有的气质、性格打动观者。陈洪绶笔下的仕女形象虽无千娇百媚的样貌,但另类之美更体现各异的人物性格。他在《斗草图》中主观地将女性形象描绘得奇骇怪异,与以往仕女画的女性形象有着极大反差,除了归因于画家的个人经历以外,更有可能受社会的新风气、新思潮的影响。

陈洪绶是在中后期逐渐转变了他对女性的认识,将具有独特个性、仪态的女性形象作为绘画的主体人物进行表现和塑造。从《斗草图》五位女性的眼部刻画来看,眼睛均呈细长状,眼神郁郁寡欢,传递出一种忧愁无奈之感。这种细节也体现了明清时期仕女形象纤弱娇小的审美特征。陈洪绶晚年经历了各种坎坷与不幸,他内心的失落与困顿也体现在这幅作品中。明清时期,仕女人物画中的女性形象逐渐发展为柔弱的“病态美”。陈洪绶跳出窠臼,笔下的女性形象娇弱清疏、古雅脱俗,形成独特绘画风格的同时也符合当时社会对女性的新式审美,因此受到时人的喜爱。

三、结语

人物画在陈洪绶的众多作品中较为常见,仕女人物更是陈洪绶晚年创作中喜爱表现的主题。当前的研究资料,多侧重于阐述《斗草图》设色的古朴典雅。笔者从陈洪绶晚期的个人经历与社会背景入手,概述《斗草图》中的女性形象,进一步挖掘古代封建审美意识对《斗草图》的影响。

传统的绘画风格固然有其獨特的魅力,但每个时代都有独特的文化风格。身处关键的转折时期,整体审美意识的演进,造就了画家的创新。诚如石涛所言,“笔墨当随时代”,应从前人的风格技法和笔墨语言中汲取精华,表达当代的真实感受。陈洪绶晚年绘画风格的突破与创新,也来源于早期对唐寅、周昉等人的不断临习,其后融入自己对绘画的理解,走出属于自己的道路。在中国当代写意人物画领域,也不乏像田黎明、李孝萱、刘庆和等代表画家,他们在笔墨语言的探索上都有成功的经验,并广为大众所接受。中国特色社会主义文化要想以独树一帜的面貌走向世界,就要找到恰当的、新与旧的对接点,使优秀传统文化“活”在当下。历代艺术高峰林立,现实语境也在发生巨变,如何与前贤对话,如何站在巨人的肩膀上更上一层楼,是每位从艺者必须思索的问题。

作者简介

刘雨荷,1999年生,女,湖南长沙人,湖南师范大学美术学院2021级硕士研究生,现为湖南省青年美术家协会会员,研究方向为中国画写意人物。

参考文献

[1]王一潮.从意象思维透析陈洪绶人物绘画造型的写意性[J].天水师范学院学报,2007(1):82-85.

[2]陈平阳.中国古代女性审美观与传统仕女形象[J].国画家,2018(3):66-67.

[3]陈传席.中国名画家全集—陈洪绶[M].石家庄:河北教育出版社,2003.

[4]张静淼.陈洪绶绘画中的女性形象研究[J].艺术品,2019(3):58-65.