阿替普酶静脉溶栓后联合替罗非班治疗急性缺血性脑卒中安全性及有效性的Meta分析

2022-03-04石叶军荆玉雷李超生刘勇

石叶军,荆玉雷,李超生,刘勇

阿替普酶(rt-PA)静脉溶栓是治疗急性缺血性脑卒中(AIS)的有效方法。对于发病3~4.5 h的患者,国内外指南[1-2]均推荐应用rt-PA静脉溶栓。然而,rt-PA静脉溶栓的血管再通率仅为46%,开通的血管中仍有14%~34%会再次发生闭塞[3]。导致血管再闭塞的主要原因是rt-PA静脉溶栓后诱导的高凝及血小板活化。替罗非班是一种非肽类的血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa(GP Ⅱb/Ⅲa)受体拮抗剂,可以有效阻断GP Ⅱb/Ⅲa受体与纤维蛋白的结合,从而发挥抗血栓作用[4]。近年多项研究[5-8]发现,rt-PA静脉溶栓后联合替罗非班治疗相对安全,不增加出血及死亡风险,但是对神经功能改善方面的结果仍有争议。有研究[9-10]表明,rt-PA静脉溶栓后联合替罗非班未能改善患者神经功能。《替罗非班在动脉粥样硬化性脑血管疾病中的临床应用专家共识》[11]推荐替罗非班作为静脉溶栓的辅助治疗(Ⅱa级推荐,C级证据),但该疗法的临床使用经验仍相对不足,给药时机、剂量、疗程等仍需进一步探索。rt-PA静脉溶栓后24 h内是神经功能恶化、血管再闭塞和卒中进展的高发时间段[12-13],而替罗非班对溶栓后24 h内的神经功能恶化的有效性、安全性尚无定论。本文拟系统评价AIS患者rt-PA静脉溶栓联合替罗非班的安全性和有效性,以及替罗非班对溶栓24 h内出现的神经功能恶化的安全性和有效性。

1 资料与方法

1.1 文献检索 截至2021年6月,检索PubMed、Embase、Web of Science、Cochrane图书馆、万方数据库、中国知网中rt-PA静脉溶栓联合替罗非班与单纯rt-PA静脉溶栓治疗AIS的对照研究。采用主题词结合关键词进行检索,英文主题词/关键词:“cerebrovascular accident”、“brain ischemia/infarc-tion”、“cerebral ischemia/infarction”、“tirofiban”、“glycoprotein Ⅱb-Ⅲa inhibitor”、“alteplase”、“rt-PA”;中文主题词/关键词:“脑血管事件”、“脑梗塞”、“脑卒中”、“脑梗死”、“脑缺血”、“替罗非班”、“阿替普酶”。对纳入的已发表文章和相关综述文章的参考文献进行手动检索,以保证查全率。

1.2 文献纳入及排除标准 (1)试验设计为rt-PA静脉溶栓联合替罗非班与单纯rt-PA静脉溶栓治疗的对照研究,不包括血管内治疗的研究;(2)研究对象为急性缺血性脑卒中患者;(3)出版语言限中文及英文,国籍不限,中文文献限于核心期刊;(4)剔除综述、动物实验、病例报告、数据不全、重复发表的文献。

1.3 结局指标 (1)安全性指标:颅内出血(ICH)发生率、症状性脑出血(sICH)发生率、其他系统出血发生率和死亡率;(2)有效性指标:NIHSS评分、预后良好率(3个月时mRs评分≤2分患者所占比率)。

1.4 数据提取及文献质量评价 根据纳排标准,由2位研究者各自独立对纳入文献进行数据提取。如遇到差异,共同查阅全文,通过讨论来解决分歧或让第三方评价者来进行判断。纳入的随机对照研究根据Cochrane系统评价手册风险评估标准评估文献质量。通过随机序列的产生、分配隐藏、研究者与受试者施盲、研究结局盲法评价、结果数据的完整性、选择性报告研究结果、其他偏倚等评价纳入研究的偏倚风险。纳入的非随机对照研究采用纽卡斯尔-渥太华量表(NOS)评价文献质量[14]。满分为9分,≥5分为高质量文献。由2位研究者独立完成文献评价并交叉核对,若有分歧通过讨论或寻求第三方解决。

1.5 统计学方法 采用stata 15.1软件进行数据分析。计数资料采用率差(RD)合并统计量。以各效应量及其95%CI表示结果。若各研究之间无异质性(P≥0.1或I2≤50%),则选择固定效应模型进行分析;反之采用随机效应模型进行分析。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

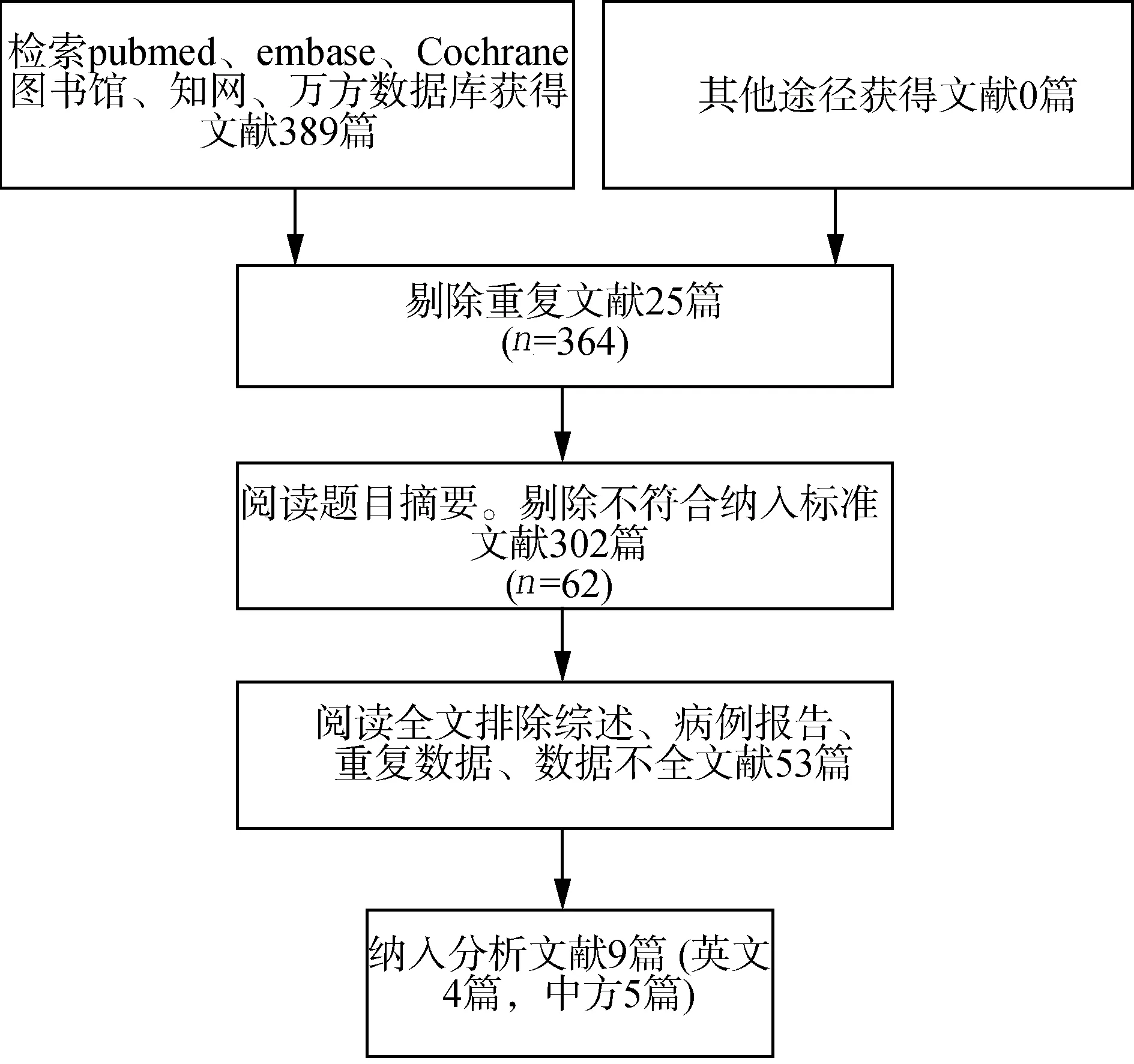

2.1 文献检索结果 文献检索流程见图1。初检文献389篇,剔除重复文献25篇,阅读题目摘要排除302篇,阅读全文排除综述、病例报告、重复数据、数据不全53篇文献,最终纳入9篇(英文4篇,中文5篇)。9项研究共计1 012例患者,rt-PA+替罗非班联合组(联合用药组)547例,单纯rt-PA组465例。文献的基本特征见表1。

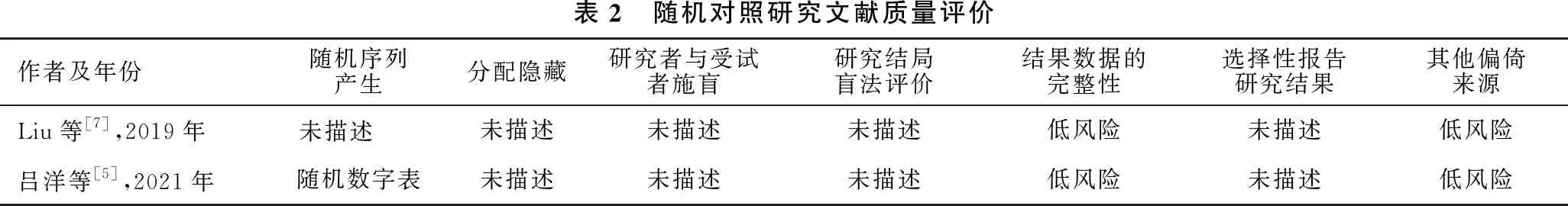

2.2 质量评价 纳入分析的9项研究中,7项为回顾性病例对照研究,2项随机对照研究。采用Cochrane系统评价手册对纳入的2项随机对照研究[5,7]进行质量评价(表2);7项回顾性病例对照研究[6,8-10,15-17]采用NOS评价量表进行文献质量评价,NOS评分均≥5分。

图1 文献检索流程图

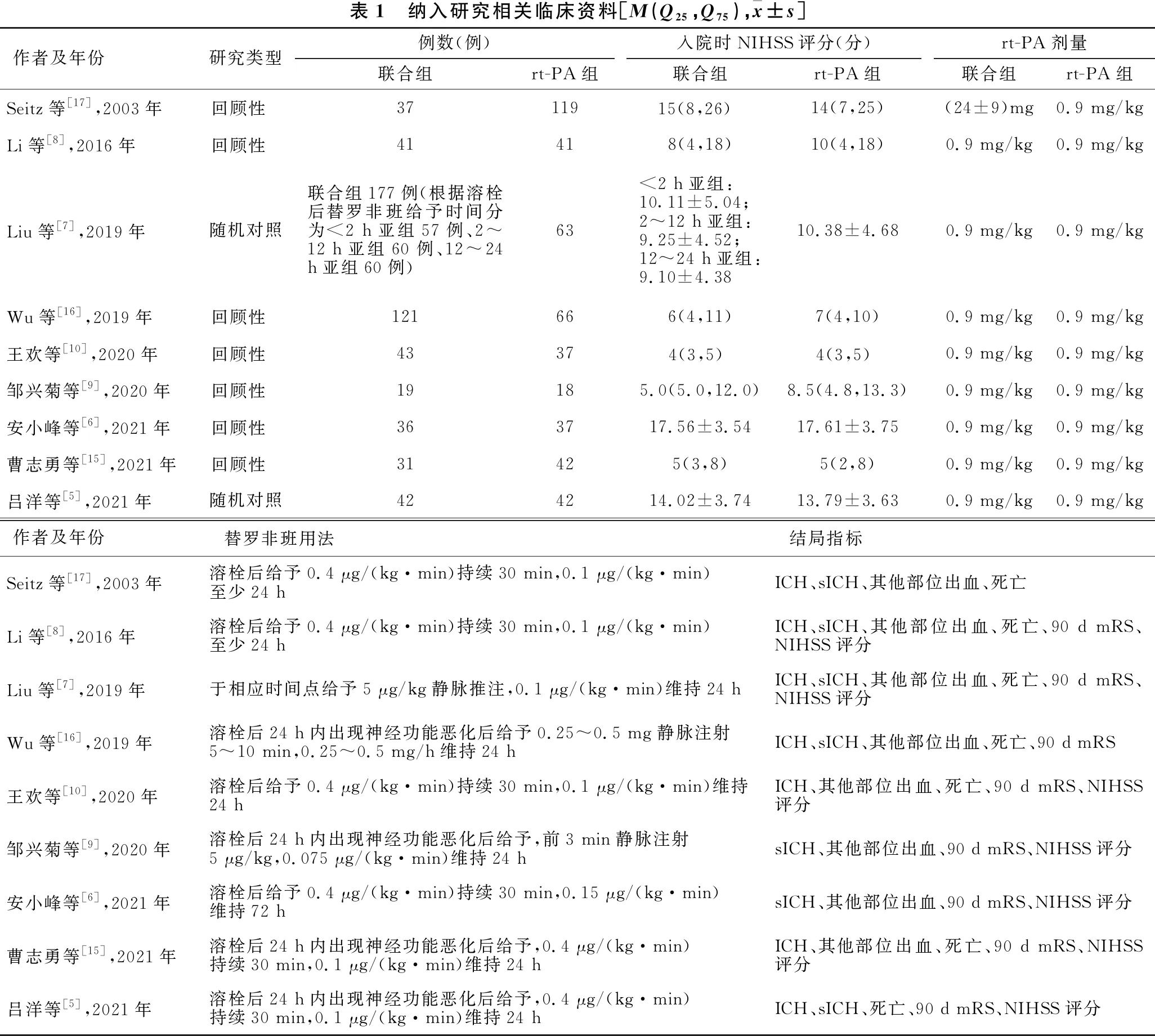

表1 纳入研究相关临床资料[M(Q25,Q75),x±s]作者及年份研究类型例数(例)联合组rt-PA组入院时NIHSS评分(分)联合组rt-PA组rt-PA剂量联合组rt-PA组Seitz等[17],2003年回顾性 37119 15(8,26)14(7,25)(24±9)mg0.9 mg/kgLi等[8],2016年回顾性 41418(4,18)10(4,18)0.9 mg/kg0.9 mg/kgLiu等[7],2019年随机对照联合组177例(根据溶栓后替罗非班给予时间分为<2 h亚组57例、2~12 h亚组60例、12~24 h亚组60例)63<2 h亚组:10.11±5.04;2~12 h亚组:9.25±4.52;12~24 h亚组:9.10±4.3810.38±4.680.9 mg/kg0.9 mg/kgWu等[16],2019年回顾性 121666(4,11)7(4,10)0.9 mg/kg0.9 mg/kg 王欢等[10],2020年回顾性 4337 4(3,5) 4(3,5) 0.9 mg/kg0.9 mg/kg 邹兴菊等[9],2020年回顾性 19185.0(5.0,12.0)8.5(4.8,13.3)0.9 mg/kg0.9 mg/kg安小峰等[6],2021年回顾性 363717.56±3.5417.61±3.750.9 mg/kg0.9 mg/kg曹志勇等[15],2021年回顾性 31425(3,8)5(2,8)0.9 mg/kg0.9 mg/kg吕洋等[5],2021年随机对照424214.02±3.7413.79±3.630.9 mg/kg0.9 mg/kg作者及年份 替罗非班用法 结局指标Seitz等[17],2003年溶栓后给予0.4 μg/(kg·min)持续30 min,0.1 μg/(kg·min)至少24 hICH、sICH、其他部位出血、死亡Li等[8],2016年溶栓后给予0.4 μg/(kg·min)持续30 min,0.1 μg/(kg·min)至少24 hICH、sICH、其他部位出血、死亡、90 d mRS、NIHSS评分Liu等[7],2019年于相应时间点给予5 μg/kg静脉推注,0.1 μg/(kg·min)维持24 hICH、sICH、其他部位出血、死亡、90 d mRS、NIHSS评分Wu等[16],2019年溶栓后24 h内出现神经功能恶化后给予0.25~0.5 mg静脉注射5~10 min,0.25~0.5 mg/h维持24 hICH、sICH、其他部位出血、死亡、90 d mRS 王欢等[10],2020年溶栓后给予0.4 μg/(kg·min)持续30 min,0.1 μg/(kg·min)维持24 hICH、其他部位出血、死亡、90 d mRS、NIHSS评分邹兴菊等[9],2020年溶栓后24 h内出现神经功能恶化后给予,前3 min静脉注射5 μg/kg,0.075 μg/(kg·min)维持24 hsICH、其他部位出血、90 d mRS、NIHSS评分安小峰等[6],2021年溶栓后给予0.4 μg/(kg·min)持续30 min,0.15 μg/(kg·min)维持72 hsICH、其他部位出血、90 d mRS、NIHSS评分曹志勇等[15],2021年溶栓后24 h内出现神经功能恶化后给予,0.4 μg/(kg·min)持续30 min,0.1 μg/(kg·min)维持24 hICH、其他部位出血、死亡、90 d mRS、NIHSS评分吕洋等[5],2021年溶栓后24 h内出现神经功能恶化后给予,0.4 μg/(kg·min)持续30 min,0.1 μg/(kg·min)维持24 hICH、sICH、死亡、90 d mRS、NIHSS评分

表2 随机对照研究文献质量评价作者及年份随机序列产生分配隐藏研究者与受试者施盲研究结局盲法评价结果数据的完整性选择性报告研究结果其他偏倚来源Liu等[7],2019年未描述 未描述未描述未描述低风险未描述低风险吕洋等[5],2021年随机数字表未描述未描述未描述低风险未描述低风险

2.3 Meta分析

2.3.1 安全性指标

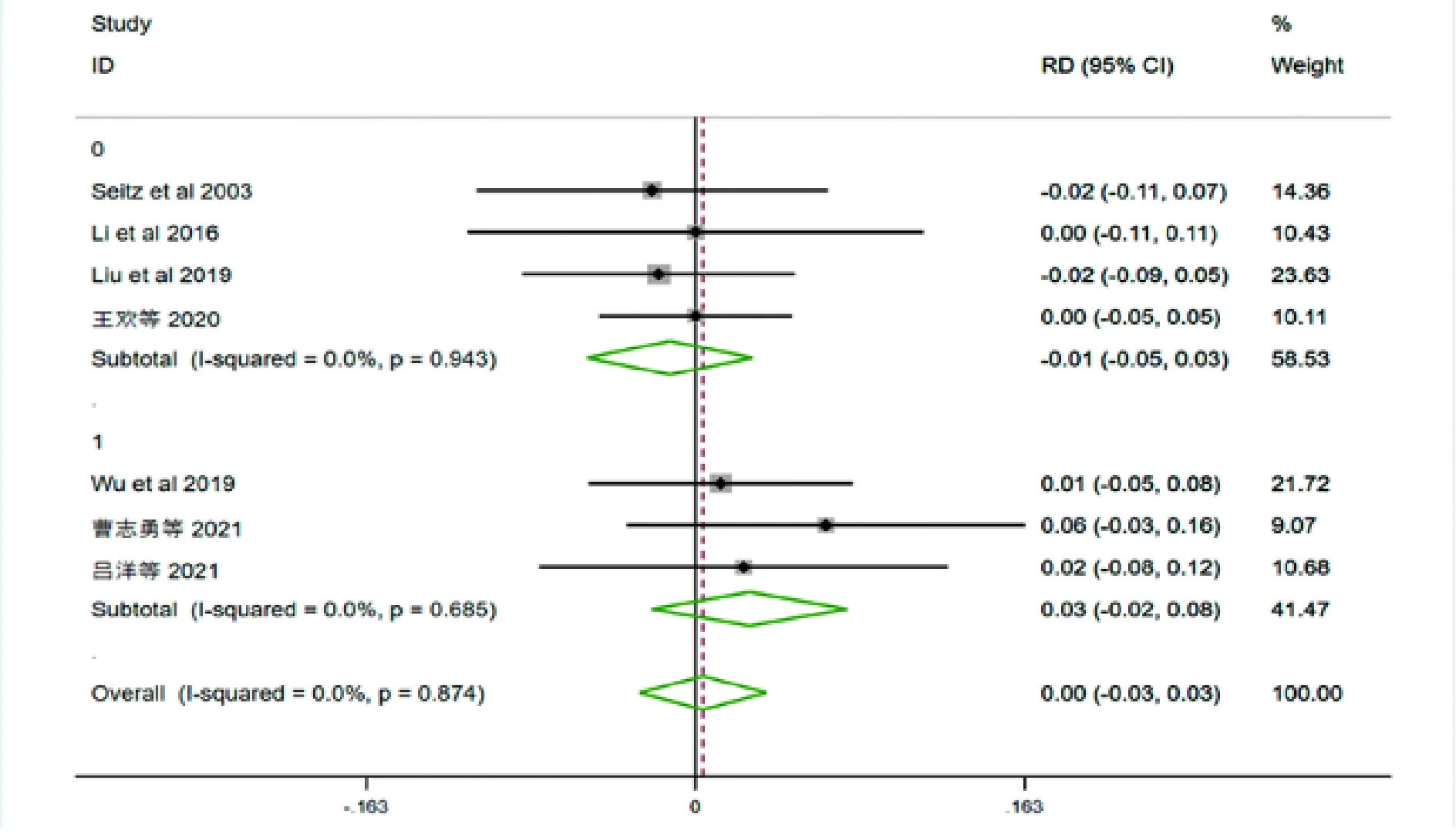

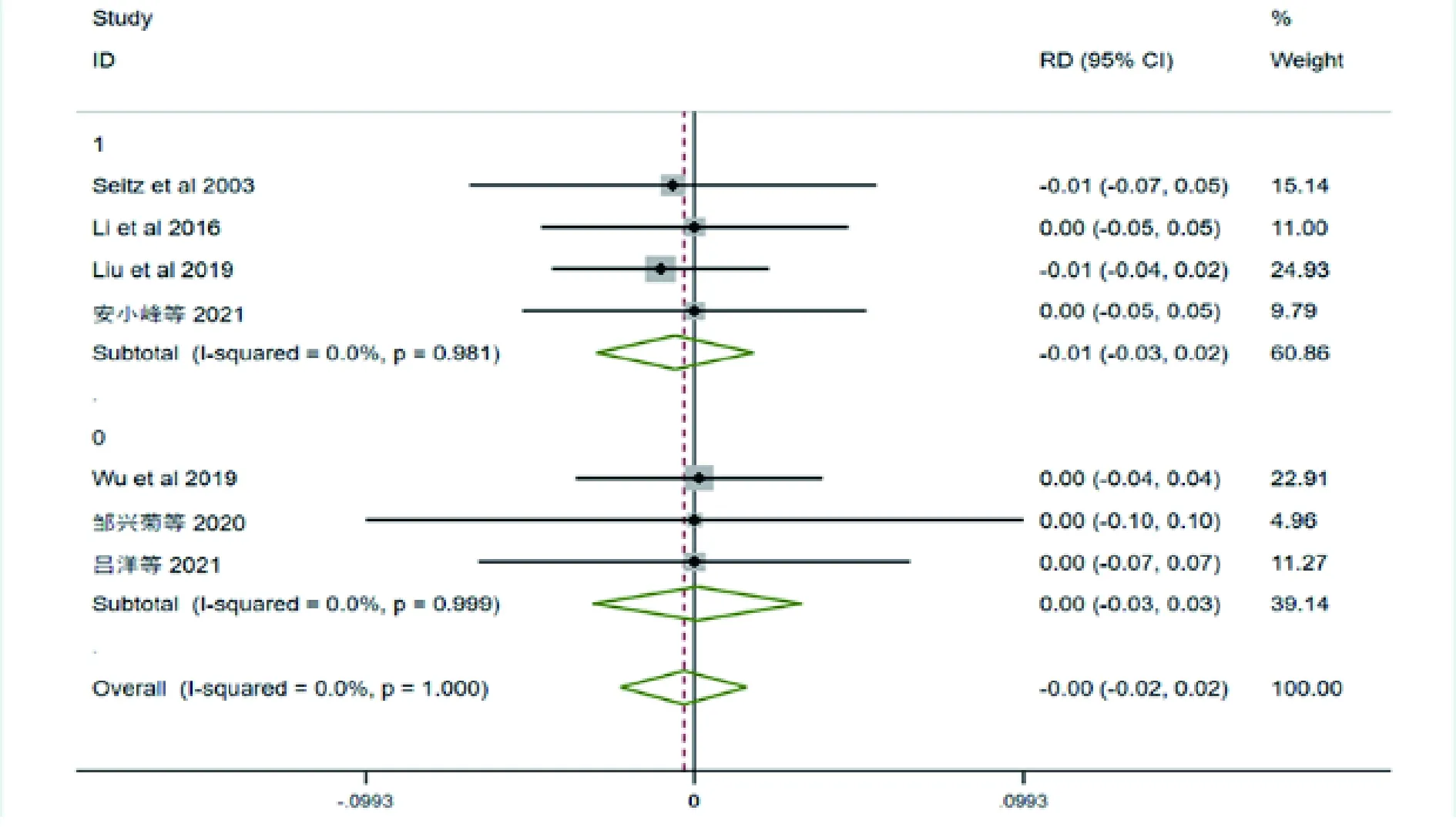

2.3.1.1 ICH发生率 见图2。联合用药组ICH发生率为5.08%(25/492),单纯rt-PA组为5.12%(21/410)。文献异质性分析结果显示P=0.874、I2=0%,采用固定效应模型。联合用药组与单纯rt-PA组ICH发生率差异无统计学意义(RD=0.004,95%CI:-0.028~0.035,P=0.818)。亚组分析显示,神经功能恶化后启用替罗非班组、未出现神经功能恶化时启用替罗非班组ICH发生率与单纯rt-PA组比较,差异无统计学意义(RD=0.027,95%CI:-0.022~0.075,P=0.278;RD=-0.013,95%CI:-0.054~0.028,P=0.544)。

图2 ICH发生率森林图

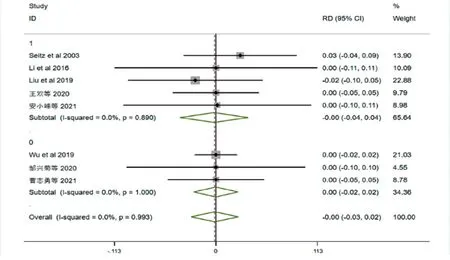

2.3.1.2 sICH发生率 见图3。联合用药组sICH发生率为1.06%(5/473),单纯rt-PA组为1.81%(7/386)。文献异质性分析结果显示P=1.000、I2=0%,采用固定效应模型。联合用药组与单纯rt-PA组的sICH发生率差异无统计学意义(RD=-0.003,95%CI:-0.022~0.016,P=0.739)。亚组分析显示,神经功能恶化后启用替罗非班组、未出现神经功能恶化时启用替罗非班组sICH发生率与单纯rt-PA组比较,差异无统计学意义(RD=0.001,95%CI:-0.031~0.032,P=0.960;RD=-0.006,95%CI:-0.030~0.018,P=0.630)。

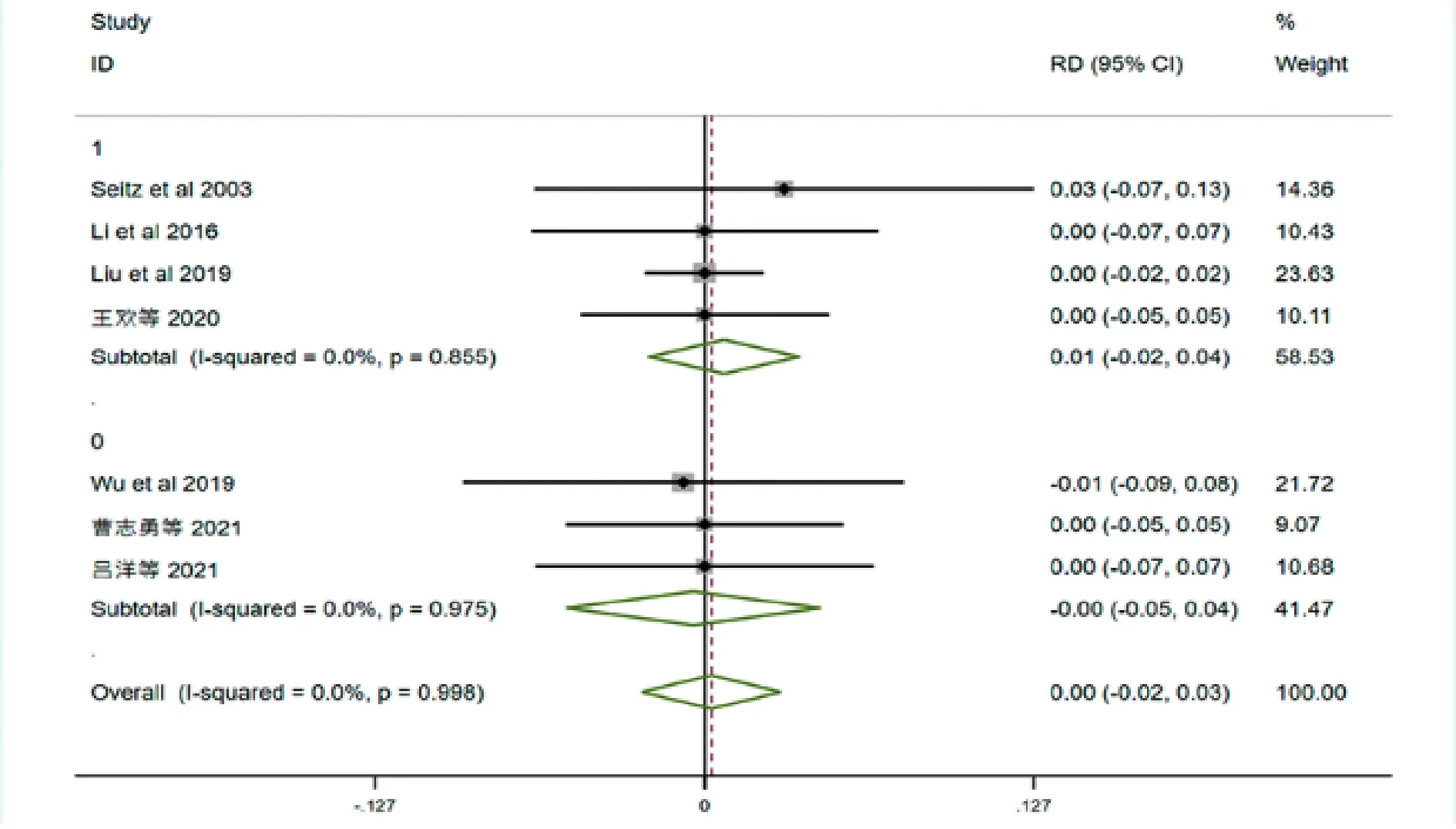

2.3.1.3 其他系统出血发生率 见图4。联合用药组其他系统出血发生率为3.17%(16/505),单纯rt-PA组为2.36%(10/423)。文献异质性分析结果显示P=0.993、I2=0%,采用固定效应模型。联合用药组与单纯rt-PA组其他系统出血发生率差异无统计学意义(RD=-0.001,95%CI:-0.028~0.025,P=0.920)。亚组分析显示,神经功能恶化后启用替罗非班组、未出现神经功能恶化时启用替罗非班组其他系统出血发生率与单纯rt-PA组比较,差异无统计学意义(RD=0.000,95%CI:-0.025~0.025,P=1.000;RD=-0.002,95%CI:-0.040~0.036,P=0.916)。

图3 sICH发生率森林图

图4 其他系统出血发生率森林图

2.3.1.4 死亡率 见图5。联合用药组死亡率为3.05%(15/492),单纯rt-PA组为3.41%(14/410)。文献异质性分析结果显示P=0.998、I2=0%,采用固定效应模型。联合用药组与单纯rt-PA组死亡率差异无统计学意义(RD=0.003,95%CI:-0.024~0.029,P=0.848)。亚组分析显示,神经功能恶化后启用替罗非班组、未出现神经功能恶化时启用替罗非班组死亡率与单纯rt-PA组比较,差异无统计学意义(RD=-0.004,95%CI:-0.053~0.045,P=0.863;RD=0.008,95%CI:-0.022~0.037,P=0.615)。

2.3.2 有效性分析

2.3.2.1 NHISS评分 因研究对NIHSS评分定义的异质性,故本研究未进行Meta分析。

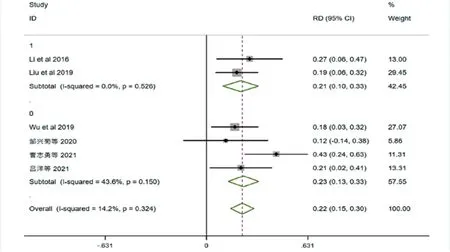

2.3.2.2 mRS评分 见图6。mRS评分分析共纳入6项研究。文献异质性分析结果显示具有同质性(P=0.324,I2=14.2%),故采用固定效应模型。联合用药组预后良好率为69.8%(301/431),单纯rt-PA组为44.9%(122/272),两组差异有统计学意义(RD=0.223,95%CI:0.150~0.295,P=0.000)。亚组分析显示,神经功能恶化后启用替罗非班组、未出现神经功能恶化时启用替罗非班组3个月时预后良好率与单纯rt-PA组比较,差异有统计学意义(RD=0.230,95%CI:0.135~0.325,P=0.000;RD=0.213,95%CI:0.101~0.325,P=0.000)。

图5 死亡率森林图

图6 mRS评分森林图

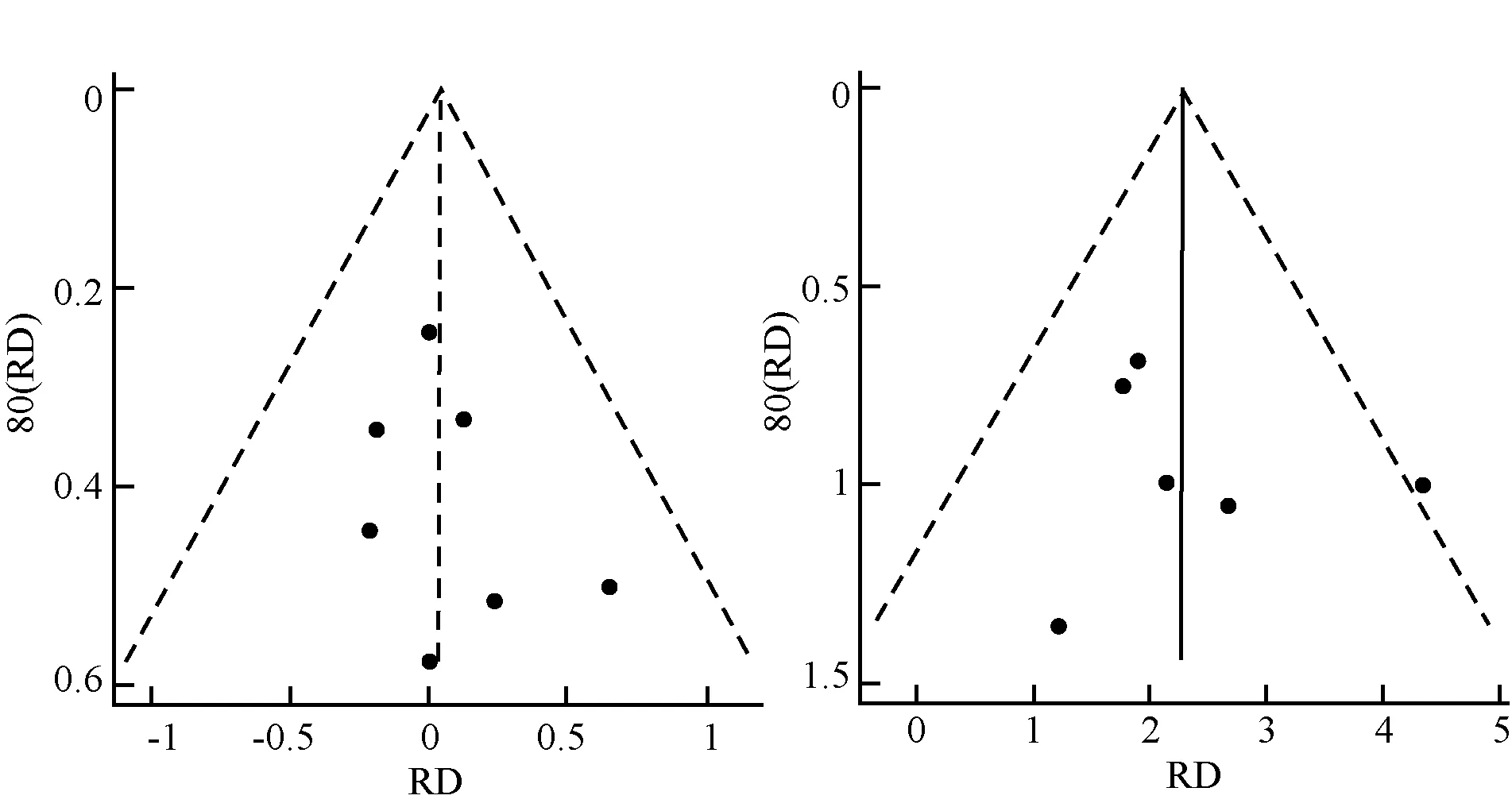

2.3.3 发表偏倚 根据主要安全性指标(ICH)和有效性指标(3个月时mRS评分)描绘漏斗图分析发表偏倚,所有点基本集中在漏斗中部(图7),提示纳入的文献发表偏倚不明显。

图7 漏斗图

3 讨 论

AIS是最常见的卒中类型,占我国脑卒中的70%[18],具有发病率高、致死/残率高、复发率高等特点。目前对于发病时间在3~4.5 h内的患者,rt-PA静脉溶栓是早期恢复血流的主要有效措施[19]。然而,rt-PA静脉溶栓的整体血管再通率为46%,约14%~34%的患者会发生再闭塞[3]。导致血管再闭塞的一个主要原因是rt-PA静脉溶栓后诱导的高凝及血小板活化,因此溶栓联合抗血小板治疗可减少再闭塞的发生[20]。但一系列的临床研究如ARTIS[21]、ABESTT2[22]等表明,静脉溶栓后24 h内应用抗血小板药物不仅会增加出血风险,且不能有效改善功能结局。指南[1]也建议在溶栓24 h后再启用抗血小板治疗(Ⅰ级推荐、B级证据)。然而,静脉溶栓后24 h内是血管再闭塞和卒中进展的高发时段[3],如果能找到既能够抗血小板又不增加出血风险的药物,便有望改变部分患者的临床结局。替罗非班是一种GP Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂,可与GP Ⅱb/Ⅲa受体发生可逆性结合,作用于血小板聚集的最后通路。其抗血小板作用较强,输注5 min内即起效,半衰期约2 h,停药后约4 h血小板的功能便可以恢复正常[23]。而ARTIS[21]、ABESTT2[22]试验中抗血小板药物阿司匹林、阿昔单抗应用后出血转化率增高,可能与药物的半衰期较长、对血小板聚集的不可逆性抑制作用有关。

本研究结果显示,与单纯rt-PA组相比,联合用药组不增加ICH、sICH、其他系统出血发生率及死亡风险,并可显著改善预后。本组中有4项研究[5,9,15-16]为rt-PA静脉溶栓后24 h内出现神经功能恶化时给予替罗非班,进一步行亚组分析发现,神经功能恶化后使用替罗非班治疗仍能改善神经功能,且不增加出血及死亡风险。因此,本研究认为,AIS患者在rt-PA静脉溶栓后24 h内出现神经功能恶化时,静脉应用替罗非班仍然是安全及有效的。临床应用替罗非班时,可以参考专家共识[11]的推荐剂量,以0.4 μg/(kg·min)的速率输注30 min,然后以0.1 μg/(kg·min)速率连续静脉输注至少24 h。目前对于rt-PA静脉溶栓后24 h内出现神经功能恶化联合替罗非班治疗的报道不多,本文纳入的4项研究中替罗非班使用剂量及维持时间有所差异,今后尚需进行大规模、多中心随机对照试验进一步验证,为指导临床治疗提供更高级别的依据。

综上所述,本研究提示,rt-PA静脉溶栓后早期联合替罗非班是安全及有效的,不增加出血及死亡风险,并可有效改善患者的神经功能。对于rt-PA静脉溶栓后24 h内出现神经功能恶化的患者,静脉应用替罗非班仍然是安全及有效的。本研究也存在一定的局限性:(1)纳入的9篇文献中仅有2篇为随机对照试验,其余均为回顾性研究;(2)纳入文献的rt-PA使用剂量、替罗非班的启用时间及药物剂量等不完全一致。虽然本研究存在一定的局限,但仍可为临床治疗提供一些指导。