高层次应用人才培养:“1+3+2”专业学位研究生培养模式实践探索

2022-03-01王可孙舒平刘春荣

王可 孙舒平 刘春荣

[摘 要] 专业学位研究生教育是培养高层次应用型专门人才的主渠道,当前的培养模式中存在职业导向不充分、实践能力培养不足、培养环节安排不合理以及专业培养资源缺位等问题。为应对这些问题,以北京师范大学心理学部“1+3+2”培养模式为例,提出构建以职业胜任力为价值导向、以“三位一体”为培养路径、以“第四课堂”和“合作共建”为机制保障和资源保障的专业学位研究生培养模式,并取得了良好成效,具有可复制化的意义和推广价值。

[关键词] 专业学位;研究生教育;培养模式;高层次应用人才

[中图分类号] G642.4 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2022)01-0055-10

随着社会主义现代化建设迈入新时期,国家在经济发展和科技进步的前沿和关键领域中对于高水平的创新型、应用型人才产生了巨大的需求。专业学位研究生教育是培养高层次应用型专门人才的主渠道,专业学位人才培养是主动服务创新型国家建设的重要路径,是研究生教育改革高质量发展的战略重点。国家“十四五”规划纲要中提出,“要激发人才创新活力,培养造就高水平人才队伍”“加强创新型、应用型、技能型人才培养,实施知识更新工程、技能提升行动,壮大高水平工程师和高技能人才队伍”[1]。到2025年,专业学位研究生招生规模将扩大为研究生招生总规模的2/3左右[2]。与快速扩张的人才需求相对应的是专业学位研究生培养模式的不完善。由于发展历史较短、培养经验不足等原因,当前的专业学位研究生培养存在诸多问题。北京师范大学心理学部对专业学位研究生的培养进行了有益探索,逐步形成专业学位硕士综合培养模式,不断提升人才的培养质量,以应对社会发展对于高素质、专业性、应用型人才的需要。

1 “1+3+2”培养模式提出的缘起

专业学位研究生的基本特征在于职业性、应用性与研究性相结合,早期的专业学位研究生教育在一定程度上借鉴和仿照了学术型研究生的培养模式,虽然此举有利于快速构建专业学位研究生培养体系,但是也带来了培养过程中职业导向不充分、实践能力培养不足、培养环节安排不合理以及专业培养资源缺位等问题。

1.1 從培养定位来看,职业导向不充分

专业学位研究生教育更强调研究生在实践性和应用性方面的能力发展,但目前的专业学位研究生在培养目标、课程设置上职业导向不充分,过多地借鉴或直接移植学术学位研究生的培养模式[3]。首先,在课程教学方面,专业学位研究生教育的课程设置与学术学位研究生教育相似度高,课程结构不合理。课程体系偏重理论,缺乏指向行业应用的课程,课程与行业工作所需的实践知识脱节明显。调研显示,46.7%的学生认为专业学位研究生课程过于偏重理论,许多高校中专业学位研究生的专业课与学术学位研究生一同进行[4]。其次,在毕业论文方面,专业学位研究生的毕业论文难以反映高水平的行业应用取向。论文选题趋同于学术型研究生,对于行业工作实践中的问题关注不足,没有体现综合运用科学理论与方法研究、解决实践问题的能力,行业应用性差[5]。且毕业论文形式单一,难以充分、直观地展示实践中的应用性。最后,师资队伍的学术化取向明显,双导师制虚化。当前,我国专业学位研究生教育缺乏相对独立、专门化的师资队伍,基本与学术学位研究生教育采用“一套人马”[3]。由于导师本身对于行业实践缺乏深入了解,他们在课程教学、研究指导方面更偏向学术理论而忽视实践应用。2009年教育部要求“建立健全校内外双导师制”“吸收不同学科领域的专家、学者和实践领域有丰富经验的专业人员,共同承担专业学位研究生的培养工作”[6],但在实际培养过程中,实践领域的导师常常空有头衔,对研究生缺乏联系和指导。以广东地区调研数据为例,52%的研究生表示没有得到过校外导师的指导。在获得校外导师指导的研究生中,仅有36.3%的学生表示校外导师指导了自己的学位论文选题和研究工作[7]。

1.2 从培养重心来看,高水平实践能力培养不足

相对于理论知识学习,专业学位研究生的实践能力训练缺乏足够的深度。首先,课程教学的形式和内容难以满足高水平实践能力的培养要求。专业学位研究生的课堂教学仍多以理论讲授为主,案例讨论和实践模拟等训练相对较少。课程类别设置不平衡,理论基础课程多,技能操作课程少,本专业课程多,跨学科、跨专业课程少。以江西地区为例,专业学位硕士培养单位对跨学科课程设置不足,跨学科导师队伍缺乏、多学科资源配置相对有限[8]。其次,院校与企业之间的合作不够深入。一些院校在“产教融合”培养中趋于浅层化、表面化,“产学研”之间的相互合作流于形式,研究生难以接触到行业发展的前沿。此外,“产学研一体化”往往以“产”为中心,合作模式下过于重视企业的短期所得,往往使学生的实践性学习陷入过程“短、平、快”的重复性工作,对学习提升不高。最后,专业学位研究生的实践能力评价缺位。许多院校基于学术型研究生的评价标准来对专业型研究生进行评价,忽视了专业型研究生在培养过程中的实践能力、问题解决能力和应用创新能力的评价。

1.3 从体系设计来看,培养环节不合理

专业学位研究生的学制较短,在培养上节奏较为紧凑,这就对培养环节的设计提出更高的要求。目前的专业学位研究生培养环节中,理论学习环节占比重而实践学习环节被压缩。在对全国资源与环境专业学位硕士研究生的调查中,58.82%的学生参加实践活动少于3个月[9]。实践环节的弱化导致专业学位研究生在实践应用技能上的缺乏。专业学位研究生培养中的实践学习环节与理论学习环节割裂。学生在理论学习后难以及时将理论知识整合运用在实践中,导致出现“学而无用,学而不专”等问题[10]。孤立化的实践学习环节不利于学生在学习过程中结合理论与实践,学生也很难有机会将从实践学习中得到的问题带回到理论学习的场域中进行讨论和思考。

1.4 从支持保障来看,培养资源缺位

专业型研究生的培养需要与行业发展前沿接轨,需要大量的资源以帮助发展研究生实践方面的技能。目前的专业学位研究生培养模式面临着支持保障不足、学习资源缺位的问题。首先,专业学位研究生培养中资源支持方的参与不足。现有培养支持体系中,政府对“产教融合”培养的统筹、协调、引导、激励等行动滞后、职能缺失。教育管理部门对于专业型研究生培养的支持不足,经费支持有限,培养基地的建设质量不高,类型单一。企业并未主动参与到联合培养中来,“引企入教”措施不到位。调查显示,仅27%和28%的企业参与到合作院校及专业的教学设计和课程设置中,仅14%和16%的企业参与到合作院校及专业的专业规划和教材开发中[11]。培养单位与企业之间的合作接轨困难,校企合作空间萎缩,难以利用双方的行业特点开展互助共赢的合作,研究生实践实习与基地人才培养均存在一定程度上的形式化问题[12]。其次,在师资建设上,许多院校缺乏高质量的实践领域导师,“双师”配备不足。10.77%的专业学位硕士培养仅有实践基地资源而缺乏校外导师指导,56.79%的专业学位硕士培养既无实践基地资源,也无校外导师指导[13]。许多院校的在岗导师由于长期缺乏行业基层经历、相关课题研究和项目研发的经历,在实践方面的知识得不到更新,难以为研究生提供足够的指导。

2 “1+3+2”培养模式的内涵与结构

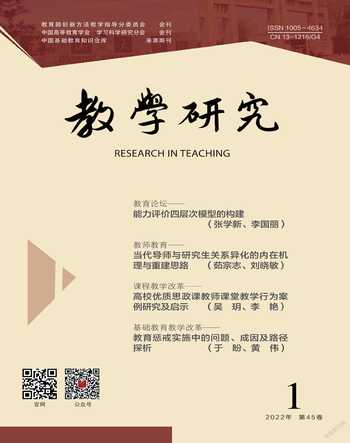

针对专业学位研究生培养过程中的种种问题,北京师范大学心理学部对应用心理专业学位研究生培养体制机制改革进行了积极探索,根据实践经验总结出一套适应于专业学位研究生培养的实践模式,即“1+3+2”培养模式,如图1所示。该培养模式将创新、实践和应用性作为研究生培养的核心,培养模式中的各项机制设计和支持保障都指向专业学位研究生高水平实践应用能力的提高。

“1+3+2”培养模式中的“1”指以职业胜任力为研究生培养的价值导向,“3”指以“三位一体”为培养路径,“2”指以“第四课堂”和“合作共建”作为机制保障和资源保障。“1+3+2”培养模式针对目前专业学位研究生培养中存在的问题,架构了专业学位研究生培养的新思路、新路径和新模式。

该培养模式的架构是针对当前专业学位研究生教育中的关键问题而进行的实践探索。专业学位研究生教育的定位在于培养领域内具备坚实的专业基础和实际问题解决能力的高层次应用型专门人才。因而,以职业胜任力为导向是对研究生培养过程中实践应用性的回应,同时,它也是培养模式的基本价值取向,是确保其区别于学术学位研究生培养的关键要素。以培养职业胜任力为核心的实质在于培养过程中学术理论和实践应用两个维度的交互融合,使学生能够掌握广博的公共学科知识、 深厚的专业理论知识以及扎实的行业实践性知识,以创造性地解决行业具体实践中的问题,形成领域专长。

“三位一体”的培养路径是“1+3+2”培养模式的主体。该模式以实践能力培养为中心,在课程结构、实习实践和论文指导等环节上做出了区别于学术硕士的设计与尝试,形成“课程—实习—论文”三位一体的精细培养模式。课程提供实践能力的知识基础,实习提供实践能力获得的场域,论文提供实践能力的表达与应用机会。整个培养体系紧紧围绕实践能力,与学术型人才培养形成鲜明差异。

“第四课堂”和“合作共建”是“1+3+2”培养模式的支持保障基石,分别从培养环节和资源项目两个方面为专业学位研究生教育提供保障。“第四课堂”是在研究生的培养组织机制和环节管理上实施的创新,它旨在通过对教学培养环节上的重组和设计来进一步推动研究生实践能力的发展。专业学位研究生的培养需要多维协同联动,通过优势互补、合作共赢强化教学资源,推进高层次人才的系统培养,“合作共建”则是基于这一需要,通过对资源共建机制的完善,充分调动各方力量,对培养资源有机利用,实现“1+1>2”的共赢局面。

3 “1+3+2”培养模式的构成与实施

3.1 一个价值导向

“1+3+2”培养模式在专业学位研究生培养过程中以职业胜任力为价值导向,职业胜任力导向体现在培养方案制定、管理制度设计以及评价体系变革上。

3.1.1 培养方案制定

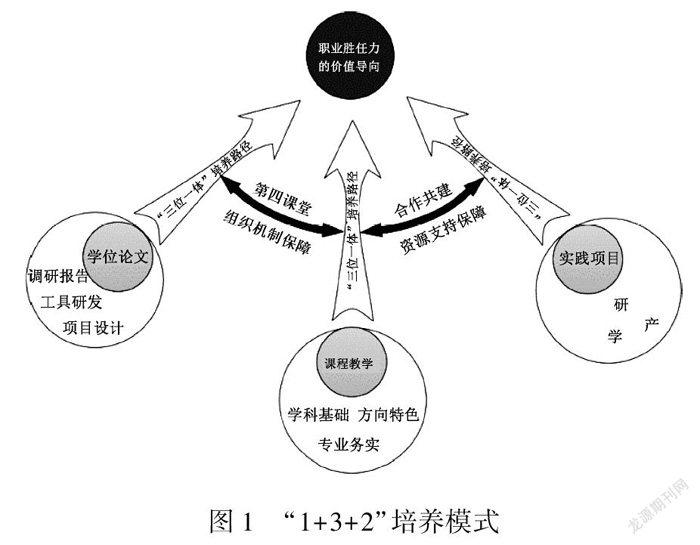

“1+3+2”培养模式坚持以职业领域专门人才的知识能力结构和职业素养为要求制订培养方案,关注国家和社会发展的需求,体现理论与实践融合的原则。通过构建应用心理人才职业胜任力(MAP)模型,如图2所示,北京师范大学心理学部创新应用心理专业学位硕士培养体系,采用课程学习、实践环节与学位论文三位一体的培养方案,以专业能力训练为主体,对高层次的心理学应用人才进行规模化的培养。

3.1.2 管理制度设计

北京师范大学心理学部不仅探索指向实践能力发展的教学管理制度,而且在師资管理、实习管理等方面都通过制度支持,落实对职业胜任力的关注。首先,采用方向负责人制度。心理学部聘请兼有行业经验和人才培养经验的专任教师担任方向负责人,统筹管理本方向的培养方案制订、师资队伍建设、实习资源拓展、国内外交流、应用型论文标准制订等工作。其次,重视导师队伍建设。心理学部采用校内外结合、产教融合的方式,引进包括世界一流大学博士在内的近20位专任教师,聘请腾讯、百度和谷歌等知名企业的39位企业导师以及具有认证资格的高校心理督导师57人,建立专兼职结合、学术与实务兼备的高水平实习导师队伍。再次,细化实习管理要求。通过明确目标、统一要求,制订详尽细致的实习管理制度和实习考核标准,确保学生通过实习掌握相关专业技能,切实提升学生实践能力。

3.1.3 评价体系变革

“1+3+2”培养模式应用多维度、多主体、重过程的实践评价体系,旨在通过评价变革改变专业学位研究生教育的单一化、平面化状况。培养模式下的评价体系由内、外部双维度的人才培养质量评价制度构成,纳入对创新实践、项目制教学等多元实践路径的成果评价,体现了对高水平实践能力的重视。在内部人才培养质量评价上,摒弃唯理论、唯论文等单一评价标准,注重应用性评价考核。例如,评价体系不仅从学分上体现强调实践模块的重要性,在“招生选拔”“课程/项目制教学/学习”“实习实践”“学位论文”等各环节中也充分融入和体现“实践创新”。奖学金设置中包含特色奖学金和海外实践奖学金,鼓励学生产出优秀的实习实践成果。在外部人才培养质量评价上,从注重在学培养质量转变为学习期间的学业表现与毕业后的职业发展能力并重,同时关注雇主、校友、项目合作方对于学生实践能力的评价。

3.2 “三位一体”的培养路径

在“以职业胜任力为导向”的价值指导下,“1+3+2”培养模式以课程结构、实习实践和论文指导3条培养路径呈现出以培养应用性实践能力为目的的环节设计。“三位一体”的精细培养模式在课程、实践和论文3条培养路径上协同发力,课程体系在职业胜任力发展的知识基础上指向行业需要和实践问题解决,实践项目在职业胜任力发展的实操技能上体现高起点、高质量的应用训练,学位论文在职业胜任力发展的表达应用上实现实践导向和多样形式的类型要求。

3.2.1 课程教学方面

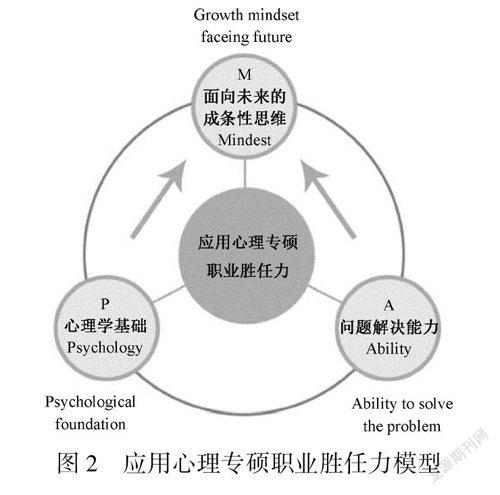

“1+3+2”培养模式的课程体系设计指向行业需要和实践问题解决,构建了纵向分级、横向模块相结合的立体化课程体系,如图3所示。纵向上,培养模式遵循“学科基础—方向特色—专业实务”的原则划分了3层次递进式课程;横向上,则重点关注培养研究生扎实的专业知识体系、融合的交叉学科视角、高水平的职业方向素养以及灵活创新的实战能力,形成了系统化模块课程。课程体系从纵向和横向两个角度出发,夯实研究生的学科基础和实践技能,强化研究生的多学科视角分析能力和知识迁移能力,拓展创新实践思维。

“1+3+2”培养模式要求在教学方式上体现实践问题解决的取向,心理学部通过建设应用心理案例库,创新应用心理专业学位研究生的授课模式,倡导案例教学进课堂,在授课教学中关注实践创新。课程体系中开展案例教学的课程达41.6%,部分课程采用全案例教学。案例中心先后举办13次全国性案例会议和工作坊,推出多项案例教学示范课。

3.2.2 实践项目方面

“1+3+2”培养模式是探索以“研产学”高起点模式为依托的教学实践项目,呼应专业学位研究生教育中扎根实践、反思实践、变革实践的培养职责[14]。高起点模式的教学实践项目以“研产学一体化培养”为格局,以研究视角为起点进行实践平台教学,在强化实践性、应用性等能力的基础上提高培养层次。不是让学生跟在已有的实践背后亦步亦趋,而是要求学生从专业理论视角出发提出促进生产实践效益的创新,以“研”促“产”,在“产”中“学”。

北京师范大学心理学部在研究生培养中的高起点模式体现为:第一,搭建专业方向行业项目矩阵,构建渐进式社会融入和全真实项目制培养体系。通过精选企业和用户的真实问题,在教学中引入市场应用需求。多渠道、长期拓展专业方向行业类别,建立“行业×专业”方向的项目矩阵,发挥聚合效应,将过程中的优质内容深度挖掘、依需转化,建立示范项目。第二,实施以横向课题为依托的全过程项目制学习。通过支架式教学、专题工作坊研讨以及学习共同体的构建,为学生提供有针对性的模拟指导。支持和协助学生全过程地参与到横向项目当中,让其充分暴露在真实的、结构不良好的问题当中,再基于真实的问题对学生辅以跨学科协同式和深度浸入式的互动体验教学。第三,与企业建立联合实验室,共建课题项目,克服追逐“短、平、快”的即时效益的社会项目的短板,避免学生陷入重复性工作的低效性实践学习。

3.2.3 学位论文方面

“1+3+2”培养模式在学位论文写作上探索多样化、应用性的论文形式,允许研究生采用调研报告、工具开发、项目设计等多样化的形式进行毕业展示,同时改革学位论文评价机制,将应用性作为评价的重要维度。在论文题材的选择上,根据教育部2013年提出的强化专业学位论文应用导向要求,心理学部鼓励选择实践导向的新型题材,并要求学生在专业实习、实践项目、技能实训、社会需求等中发现研究问题,注重论文成果在实践项目中的推广应用。学部层面上通过组织专家制定个案研究类论文、项目设计类论文、市场调研类论文标准,形成应用论文样例,引导研究生在论文写作中关注实践中的真实问题。

3.3 两种保障机制

“1+3+2”培养模式在支持保障上以“第四课堂”作为研究生培养的组织机制保障,以合作共建作为研究生培养的资源支持保障,从组织机制与资源支持上协同发力,共同促进高层次应用人才的培养。

3.3.1 以“第四课堂”为培养组织机制

“1+3+2”培养模式采用“第四课堂”的教学培养形式,打破传统上“校内理论课程学习+校外实践教学”两段式培养或“校内理论教学+校外实践培养+论文研究与答辩”三段式培养中理论学习与实践学习相互独立的局限,对培养环节进行重新设计,进一步融合理论教学与实践培养。

“第四课堂”是一种新兴的协同式教学培养模式,它以培养学生适应未来终身职业发展关键能力为目标[15]。在教学形式上,“第四课堂”超越传统课堂的实践学习方式,要求整合社会资源,使社会、高校导师和学生3方深度进入实践教学,开展合作式的专业学位研究生培养。在培养机制上,“第四课堂”倡导打破时空界限,实现理论与实践学习交错进行的环节设置。通过借助自建校内基地和校外实习基地的资源,研究生能够在每周工作日期间基于教师的指导开展与行业工作相关的实习实践,在周末回到课堂集中开展理论学习。理论与实践学习交错进行的培养方式设计,解构了研究生原有的课堂时空概念,打破了理论与实践学习在时空上相互分隔的孤立式学习的局限。学生将不同的时间、空间甚至师生关系进行自由合理的组合,以达到能力提升、问题解决、服务社会的目标。

3.3.2 以合作共建为资源保障

“1+3+2”培养模式要求培养单位不断推动与政府、企业、社会组织、高校等多方之间的合作,形成多方合作的资源保障体系,支持高水平专业学位研究生的培养。北京师范大学心理学部在师资管理、基地建设和项目积累上开展合作共建探索,推动研究生培养资源的合理配置。

首先,在师资管理上,心理学部调动资源、加强合作,强化专业学位研究生培养的师资保障。一是合作培育师资,搭建促进教师专业成长的平台。通过加强与同专业培养单位以及相关行业社会组织之间的合作,举办系列培训分享,增强教师队伍发展活力。二是鼓励拓宽渠道,注重吸纳跨学科、多背景的师资人才。积极开展高校间、院系间的合作,扩大创新平台,通过积累兼职教师、聘任交叉学科人才等方式构建文理协同、理实交融的学科群导师组。三是促进产教融合,建立双导师联合培养制。加强与企业、社会组织之间的联系合作,以“校內校外双结构、学术实践双素质”为标准,引进国内外具有丰富实务经验的知名专家和企业优秀骨干组成联合团队。鼓励教师增强与企业的长期合作,共建联合课题加强交流与合作。四是通过联合聘任,积极与国际学科发展前沿接轨。借助与海外院校的合作关系,立足专业学科优势,遴选引进一批高质量海外学术大师,如普渡大学、斯坦福大学、荷兰理工大学的知名教授为校外导师,提高学科和专业的整体水平和国际影响力。

其次,在基地建设上,心理学部通过推进校内资源整合、校外多元合作以及海外项目交流3条路径建设多方合作的资源体系。一是开发内部资源,自建校内实践基地。北京师范大学心理学部自建心理健康服务中心(MHC)和创新创业教育中心(i-School)作为校内实践基地,融合教学、服务、科研为一体,为学生提供知识与技能的实践机会。二是有效整合资源,构建校外实践基地。通过与谷歌公司、宝马中国、大众集团、百度、京东等百余家单位建立实习合作关系,分行业建设实习基地,供学生开展实践学习,全面提升开展行业从业的实践能力。校企共建联合实验室,引入资金推动专业方向的应用研究。三是打通国际资源,共建海外实践基地。与斯坦福大学、普渡大学等世界一流大学进行跨学科合作,共同进行培养方案的设计与制订,开展联合课题与培养工作试点。建立若干海外实践基地,依托真实企业项目开展短期海外实践交流。建设海外实践基地群组,选拔学生赴海外基地参与实践项目。

最后,在项目建设上,积极争取政府、企业、海外高校等合作资源,建设具有专业实践特色的实践课题项目。一是通过与政府部门加强联系,承接国家部委、大型企业等几十余项应用研究,鼓励优秀研究生全流程参与应用课题。二是积极利用企业资源,与波音、谷歌等知名企业项目合作,开展调研等项目50余次。三是通过多渠道自主筹资,每年开展各类应用实践类项目50余项,为研究生的应用性研究学习提供充分支持。四是与海外一流大学设立交换学习的学位项目,建设匹配专业发展路径的硕士双学位项目。

4 “1+3+2”培养模式的建设成效

北京师范大学心理学部“1+3+2”培养模式的构建与完善,使培养单位在研究生的教育教學与人才培养上实现了新的发展,人才培养质量、学生就业质量以及学科教学质量3个方面都得到了较大的提升,受到各方的肯定。

4.1 学生实践素养发展,人才培养质量提升

“1+3+2”培养模式实施以来,北京师范大学心理学部专业学位研究生的人才培养质量得到大幅提升。该培养模式中,项目制实践与特色实践活动双轨并行,学生被鼓励参与到实践类应用项目、实践赛事、创业孵化、案例创作、撰写实践题材论文等实践工作中,学生的专业水平和实践技能得到发展。

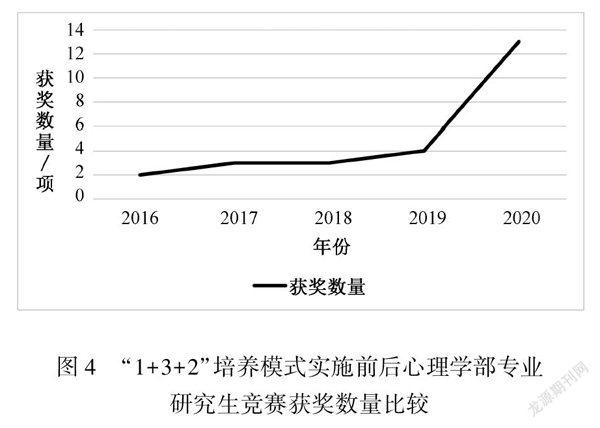

(1) 研究生专业实践技能与素养的提高。“1+3+2”培养模式实施后,心理学部专业学位研究生在各类应用项目和实践技能大赛中屡获佳绩,如图4所示,心理学部专业学位研究生在实践比赛中获奖数量逐年增加。获奖类型多元丰富,覆盖创新创业类、实践应用类等多种类型。奖励级别也不断提高,如表1所示,“1+3+2”培养模式实施后,心理学部专业学位研究生获得了越来越多的高层次全国性行业比赛、国际行业技能比赛奖项。

(2) 专业学位研究生的毕业论文质量提高。“1+3+2”培养模式于2017年应用后,第一年便有5篇研究生毕业论文于全国应用心理专业学位硕士优秀论文评选中获奖,获奖论文数量占到当年评选优秀论文总数的24%。在北京师范大学校内专业学位硕士毕业论文评阅中,应用心理专业“优秀”和“良好”等级的论文篇数在全校中排名第5,相比于培养模式应用前提高2个名次。

(3) 研究生的实践创新能力增强。学生在毕业后基于毕业论文开展实践项目,于2017年、2018年分别获得北京市基础教育教学成果奖一等奖和国家级教学成果奖二等奖,并于2020年获批教育部青年专项课题。

4.2 学生就业质量提升,社会行业评价良好

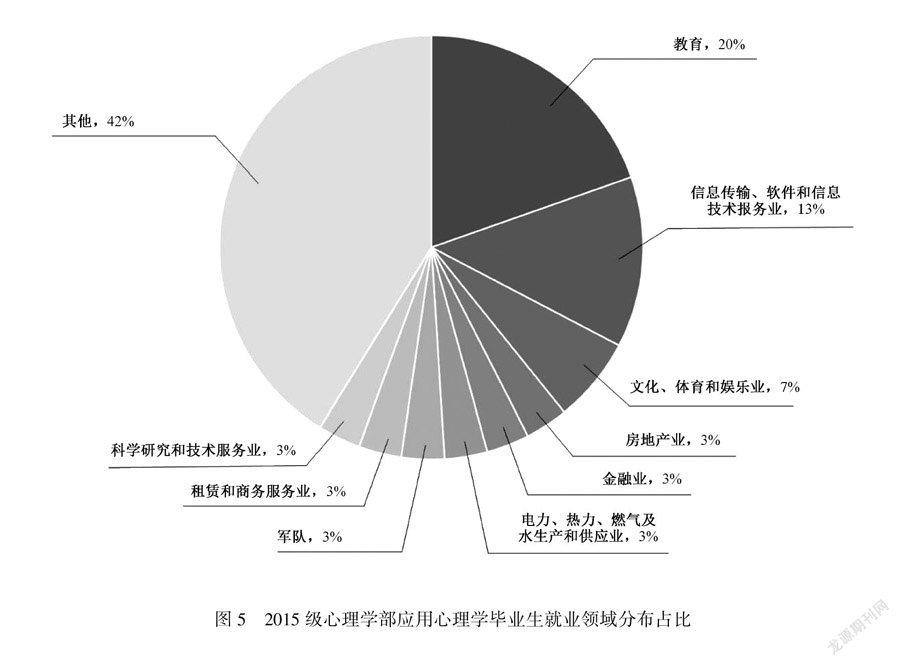

“1+3+2”培养模式提出了完善的实践创新培养理念,梳理了清晰的实践创新培养脉络,覆盖招生、课程、实习、项目制教学培养、国际交流、学位申请等环节,各个培养环节均收到良好效果。从人才培养的出口来看,如图5、图6所示,在该培养模式实施后,学生的就业领域不断扩大,毕业生从事的职业类别更为丰富,尤其在卫生、社会工作、信息技术服务以及教育等应用性领域中就业人数占比不断增加,就业优势增强。

在信息技术服务领域,自2017年以来,就业于腾讯、联想、阿里巴巴、字节跳动、北森、智联招聘等知名互联网企业的学生不断增加,从事信息传输、软件和信息服务行业的毕业生比例从该培养模式应用前的13%一度增加到21%。在教育领域,毕业后的就业比例也持续攀升,其中,就业于高等教育单位的应用心理专业学生比例不断提高,由2016年的0%提高至2020年的8%,打破了以往毕业生仅集中于中小学的态势。2017年,该培养模式应用之后,应用心理专业毕业生的专业能力得到对职业实践要求较高的医疗卫生领域的认可,医疗卫生领域的就业率呈现稳定发展的趋势。部分学生通过MAP项目实现了职业转换或自主创业,雇主口碑良好,培养成果覆盖社会需求面广,国内外社会关注度和影响力逐年提高。

4.3 学科教学质量提升,学生满意程度较高

由于人才培养成果突出,“1+3+2”培养模式获得多项教学成果奖励,包括国家级研究生教学成果奖二等奖1项、北京市高等教育教学成果奖二等奖1项、北京师范大学优秀研究生教学成果奖2项。“1+3+2”培养模式提高了北京师范大学心理学部的专业人才培养质量。如图7所示,自2017年培养模式实施后,应用心理专业的报名人数比例逐年提高,增幅逐渐加大,表明该培养模式获得了社会的高度认可。

此外,北京师范大学毕业生调查数据显示,在2017年“1+3+2”培养模式实施后,心理学部专业学位硕士毕业生的就读满意度不断提高,学生对于专业培养的各个环节构成满意度均保持较高水平。心理学部应用心理专业学位研究生在导师师资与实习训练方面的满意度上呈现攀升趋势,尤其在实习训练上的满意度增幅较大。心理学部对于毕业就业学生的问卷回访中,大部分学生也表示“1+3+2”培养模式中的实习训练、论文要求以及导师指导对自己的职业发展帮助巨大。

5 “1+3+2”培养模式的反思和展望

专业学位研究生“1+3+2”培养模式在实践中取得了较大成就,为培养实践性、应用取向的研究生提供了很大帮助,但在执行的过程中,该模式依然具有较大完善和改进的空间。

首先,专业学位研究生培养中的实践师资不足,师资引进缺乏相应的制度保障。专业学位研究生的培养既需要科研能力雄厚的学术导师,也需要行业经验丰富的实践导师。但是,目前师资队伍中的师资储备与人才培养需求不匹配,高水平实践师资不足,高素质的行业实践人才引进困难。其中,制度缺位成为阻碍师资引进的一大要素。双师队伍中实践师资的聘用、晋升与福利缺乏相关制度保障,聘用高端应用人才作为实践导师的考核标准、晋升通道以及绩效管理等也缺乏相应的制度依据。鉴于此,应继续推进校內师资管理制度建设,为实践型师资的引进扫清障碍。

其次,多方协同的资源支持体系不完善,研究生培养的协作效益不高。在当前的培养模式中,资源供给方的多个利益相关者之间未能打通协作,导致研究生培养过程中的资源支持存在协作上的障碍。政府、培养单位、行业企业、实践基地等各方在研究生培养过程中扮演不同的角色,各方之间的信息存在壁垒,多赢局面难以形成。在此问题上,应加强与各资源支持方之间的联系与合作关系,以全局视角推动各方形成良性的合作互助关系。借助高校治理体系建设的契机推动和加深各方协作与沟通,是提高专业学位研究生培养中协作效益的一个方向。

最后,专业学位研究生培养体系衔接不畅,研究生培养入口和出口受限。专业学位研究生的培养定位是理论学术与实践应用相结合的高素质人才,由于“实践性”的要求,目前专业学位研究生的入口和出口具有一定的局限性。在生源入口上,专业学位研究生的培养一般要求工作经验的年限,阻挡了一定数量高质量的本科专业生源。在学生出口上,拿到专业学位的研究生一般到相应的行业企业立即就业,研究生若想要继续修读更高一级的专业博士学位,则难有路径。对于这一问题,应积极探索专业学位研究生的培养体系衔接方案,在分类培养的基础上完善专业教育的培养体系,通过机制的合理化分流以吸引和保障研究生的入口和出口的路径衔接。

参考文献

[1]

中华人民共和国中央人民政府.中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[EB/OL].(2021-03-13)[2021-08-25].http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

[2] 中华人民共和国教育部,国务院学位委员会.专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)[EB/OL].(2020-09-25)[2021-08-25].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/202009/t20200930_492590.html.

[3] 马健生,陈玥.专业学位教育中学术能力培养的错位问题检视[J].教育研究,2015,36(7):40-48.

[4] 张东海,陈曦.研究型大学全日制专业学位研究生培养状况调查研究[J].高等教育研究,2011,32(2):83-90.

[5] 张淑林,崔育宝,裴旭,等.我国专业学位研究生教育供给与需求的分析[J].中国高等教育,2017(2):29-32.

[6] 中华人民共和国教育部.教育部关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见[EB/OL].(2009-03-19)[2021-08-25].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/200903/t20090319_82629.html.

[7] 施亚玲,向兴华,李若英,等.全日制硕士专业学位研究生导师队伍建设现状调查分析[J].学位与研究生教育,2011(12):24-29.

[8] 张继河,唐鑫昀.教育硕士专业学位硕士研究生培养现状及策略研究——以江西某高校教育管理专业领域为例[J].创新创业理论研究与实践,2021,4(13):4-9+39.

[9] 夏露,王旭升,郭华明.我国资源与环境专业学位研究生培养模式的优化建设[J].安全与环境工程,2021,28(4):110-114.

[10] 喻泽坤,路国华.全日制体育硕士专业学位研究生课程体系现状研究——基于8所院校的调查研究[J].职业技术,2021,20(7):83-87.

[11] 张淑林,钱亚林,裴旭,等.产教融合标尺下我国工程硕士联合培养的现实审视与推进路径——基于全国108家联合培养基地的实证分析[J].中国高教研究,2019(3):77-82.

[12] 蔡小春,刘英翠,熊振华.全日制专业学位研究生项目式实践课程的创新探索[J].学位与研究生教育,2018(4):20-25.

[13] 李明磊,黄雨恒,周文辉,等.校外导师、实践基地与培养成效——基于2013—2017年专业学位硕士生调查的实证分析[J].中国高教研究,2019(11):97-102.

[14] 龙宝新.论专业学位研究生教育的应用学术性[J].学位与研究生教育,2020(6):16-23.

[15] 刘春荣,林丹华,乔志宏,等.第四课堂: 面向国家急需,规划未来职业[J].教学研究,2018,41(6):1-6.

Cultivation of high-level application-oriented talent:“1+3+2”training

model of professional degree graduate education:taking master of applied

psychology education in Beijing Normal University as an example

WANG Ke,SUN Shu-ping,LIU Chun-rong

(Faculty of Psychology,Beijing Normal University,Beijing100875,China)

Abstract

Professional degree graduate education is the main channel for cultivating high-level applied professional talents.Currently,the professional degree graduate education has problems such as lacking of career orientation,insufficient training of practical ability,unreasonable training links and training resources deficiency.To deal with these problems,it is proposed to build a professional degree graduate training model which takes the professional competence developing as the value-orientation,the "three-in-one" as the training path,and the "fourth class" and "cooperative construction" as the guarantee mechanism,using the "1+3+2" training model of the Faculty of Psychology of Beijing Normal University as an example.Under the guidance of this model,the postgraduate education practice has made the well effect and has reproducible significance and promotion value.

Keywords

professional degree;postgraduate education;training model;high-level application-oriented talent

[責任编辑 孙 菊]

[收稿日期] 2021-08-25

[基金项目] 国家自然科学基金联合基金重点支持项目(U1911201)

[作者简介] 王可(1988—),女,吉林洮南人。硕士,主要研究方向为高等教育研究、教育政策与管理。

[通信作者] 刘春荣(1981—),女,河北冀州人。博士,北京师范大学心理学部副部长,主要研究方向为教育经济和教育政策。