当代导师与研究生关系异化的内在机理与重建思路

2022-03-01茹宗志刘晓敏

茹宗志 刘晓敏

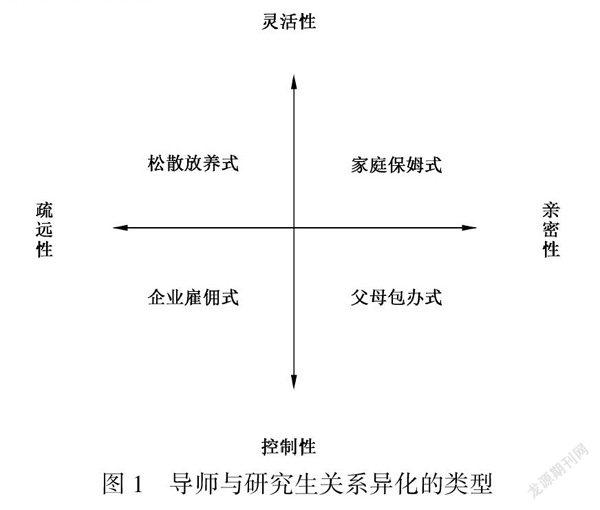

[摘 要] 近年来,导学关系异化现象引起了社会广泛关注。导学关系是以人际关系为基础,包含情感关系、管理关系、伦理关系的一种综合性的教学关系。根据对立价值构架理论模型,可以将导师和研究生关系异化的类型分为:家庭保姆式、松散放养式、企业雇佣式、父母包办式。中西文化的影响、高校机制不健全、交往行为失范是造成导学关系异化的主要缘由。基于此,应从融合中西文化,树立义利统一的价值取向;健全高校机制,保障导学关系正常发展;规范交往行为,促进导学关系和谐发展三方面来重构导师和研究生的关系。

[关键词] 导师;研究生;关系;异化

[中图分类号] G643.0 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2022)01-0029-07

研究生教育处于我国国民教育体系的顶端,在提高研究生创新能力、为国家培养创新人才方面具有重要作用。我国的研究生教育实行导师负责制,导师是研究生培养的第一责任人,导师和研究生的关系(以下简称导学关系)是影响研究生培养质量的重要因素。一直以来,导学关系都为社会所关注。近年来,频频发生的导师失德事件和研究生自杀极端事件,更是将导学关系推到了风口浪尖。导学关系异化是造成导学关系不和谐的重要原因。要改善导学关系异化的现状,需明确导学关系异化的本质和类型,探明其产生的原因,提出切实可行的重构策略。

1 导学关系异化的本质和类型

导学关系异化严重影响导学关系的和谐健康发展,从理论上明确导学关系异化的本质和类型,是改善导学关系的前提条件。

1.1 导学关系异化的本质

异化是黑格尔哲学的一个概念,黑格尔用异化表达主体和客体、思维和存在的转化关系,“没有任何东西具有一种以自身为依据并内在于本身的精神,相反,任何东西都是在自己以外的一种异己的东西之中”,他将异化看作一种精神意识不断超越自身的辩证活动[1]。费尔巴哈在其唯物主义哲学中也阐述了异化的概念,他将异化的主体看作实实在在的现实的人,提出了著名的“上帝是人的自我异化”的观点,即上帝由人所创,但最终变成了与人相疏离甚至支配人的存在,指出异化是人的自我疏离、分裂[2]。赫斯站在经济的角度,立足于人与人之间的交往关系,将货币看作是异化了的人的类本质,指出“异化是单纯商品生产中人的异化”[3]。马克思和恩格斯批判地继承了前人关于异化的观点,将异化应用于政治、经济现象分析,发展了主体和客体、理论和实践的统一原理,形成了“劳动异化”理论,指出异化是人自己的力量反过来压制人的一种状态。马尔库塞站在人本主义角度,提出了“总体异化”理论,认为异化已经渗透到了生活的方方面面。卢卡奇指出异化是人与人之间的关系被物与物所取代[4]。综上,异化是指人生产出的产品变成对抗本体的存在,并制约人的发展的一种现象。

关于导学关系,不同学者有不同的看法。林伟连、吴克象认为导学关系是“研究生在导师指导下完成课程学习、参与课题研究、撰写学位论文,并在此过程中学会做学问、学会做人所形成的一种教学关系”[5]。杜晓明认为“导学关系是导师的‘导’与研究生的‘学’之间相互作用、相互促进、互利共存的关系,主要体现在教学、科研、育人三个方面”[6]。王文文等认为导学关系是在特定教育情境中具有不同角色和期望的导师和研究生建立和发展起来的人际关系,表现在双方学术学业交流、情感交流以及日常生活交流等方面[7]。笔者认为,导学关系是以人际关系为基础,包含情感关系、管理关系、伦理关系的一种综合性的教学关系。

受多重因素的影响,目前,我国的导学关系出现了各种各样的异化现象,所谓导学关系异化,就是导师和研究生在交往过程中因受环境、利益等多种因素的影响,扭曲了导学关系的本质,颠倒了导学关系的目标和方法,偏离了导学关系发展的正常轨道,最后使导学关系变成背离教学关系的其他关系。

1.2 导学关系异化的类型

美国密歇根大学教授金·卡梅隆(Kim S. Cameron)与罗伯特·奎因(Robert E. Quinn)在研究企业组织文化时,创立了对立价值构架理论[8],这一理论在整合其他研究者提出的文化要素的基础上提取出了两对影响组织文化的关键且对立的价值维度,分别是灵活适应和稳定控制、注重内部管理整合和关注外部竞争差异。他们以此為依据划分出四个象限,归纳出了四种不同的组织文化类型,通过对这些不同类型的组织文化进行分析、诊断和变革,大幅提高了企业的效率。受对立价值构架理论的启发,根据导学关系中师生相处具有灵活性和自主性的特点,笔者发现,在导学关系中,也存在影响导学关系的两对关键且对立的价值维度,分别是导师对研究生管理的控制性和灵活性、导师和研究生相处的亲密性和疏远性。以此为依据可以将导学关系异化分为家庭保姆式、松散放养式、企业雇佣式、父母包办式四种类型(见图1)。

家庭保姆式导学关系主要指导师在与研究生进行交往的过程中对研究生的管理比较灵活,导师和研究生之间交流频次多,但多集中于学术探讨以外的事务,研究生需要帮导师完成大量私人生活上的事情,其在导学关系中承担着家庭保姆的角色。松散放养式导学关系主要指导师对研究生的管理比较松散,处于少管或不管的状态,师生之间除了必要的学术交流外,没有其他方面的互动,师生之间亲密程度低,关系相对疏远。企业雇佣式的导学关系是指导师对研究生有明确严格的任务要求,师生之间以经济利益为纽带,奉行效率第一的原则,导学关系更倾向于雇主与雇员的关系,双方情感关系淡漠。父母包办式的导学关系主要表现为导师在与研究生相处的过程中具有绝对话语权,对研究生的科学研究大包大揽,对研究生的其他事务严格管理,在导学关系中承担着严父厉母的角色;学生的自主性较小,对导师的依赖性较强,其独立研究能力和思维创新能力难以得到有效培养。

导学关系异化严重影响了研究生的培养质量,其中以企业雇佣式和父母包办式最甚。企业雇佣式的导学关系过于强调师生之间的经济利益往来,忽视了导学关系的情感基础,造成了导学关系的功利化、淡漠化;父母包办式的导学关系过于突显导师权威,忽视了研究生的自主能动性,使研究生丧失了其应有的独立创新能力,对导师过度依赖。家庭保姆式的导学关系过于突显师生交往的生活性,弱化了导学关系的科研、育人功能;松散放养式的导学关系忽视了师生交往的互动性,造成导学关系脆弱化、形式化。

2 导学关系异化的内在机理

导学关系具有复杂性、多样性的特点,受多重因素的影响与制约。中西文化的影响、高校机制不健全、交往行为失范是造成导学关系异化的重要原因。

2.1 中西文化影响是造成导学关系异化的环境根源

2.1.1 西方工具理性思想的侵蚀

理性是人品性的重要组成部分,康德将理性分为纯粹理性和实践理性,纯粹理性指的是人与生俱来的认知能力,实践理性植根于人的道德原则,指的是人的意志能力,人的行为依赖于意志,即实践理性,实践理性能帮助人们做出行为选择。韦伯沿袭康德的实践理性的思想,将理性分为价值理性和工具理性。价值理性是指“通过有意识地对一个特定的行为——伦理的、美学的、宗教的或作任何其他阐释的——无条件的固有价值的纯粹信仰,不管是否取得成就”; 工具理性是指“通过对外界事物的情况和其他人的举止期待,并利用这种期待作为‘条件’或者作为‘手段’,以期实现自己合乎理性所争取和考虑的作为成果的目的”[9]。价值理性强调动机和方法的正确性,不太关注事情的结果;工具理性强调目的和结果的实现程度,不关注实现目的的动机和方法。20世纪中叶,法兰克福学派指出了工具理性使人物化、非理性化的弊端。随着资本主义的发展和宗教神学的消解,金钱和物质在人们心中的分量日益加重,工具理性走向了极端,手段和目的的界限变得模糊不清,有效性和高效性成为了衡量社会行动的黄金标准。受工具理性急剧膨胀的影响,当前学术界急功近利的风气日益严重。唯论文数量、唯论文期刊影响因子、唯论文被引用系数三大毒瘤式的学术评价[10]使得学术创作成为了一项产业,直接与利益奖励挂钩的定量化的评价方式使得研究生活充满了功利性,工具理性超越了价值理性,成为学术研究的主导因素。受工具理性行为逻辑的影响,部分研究生将导学关系视为简单的供求关系,直接指向自己学历的获得和毕业论文的完成,着重强调自己获得者的身份,希望以最小的成本获得最大限度的学术服务;而部分导师也将导学关系视为短暂、单一的任务管理关系,对学生采取形式化、简单化、任务化、敷衍化的交往态度,以指导学生完成学业任务为目标,不关注学生其他方面的发展。双方交往中工具理性占据霸权地位,供需关系成为纽带,没有真正接纳对方,也没有真实感情的倾注和回馈。

2.1.2 尊师重道文化的流失

尊师重道是我国传统教育的重要规范。古代教育的目的是培养统治者和治世之才,对伦理道德有极高的要求,教学的目的是成贤成才,而不是功名利禄的获得[11]。教师作为文化与道德的载体,是道的现实体现,“国将兴,必贵师而重傅” [12] ,“天佑下民,作之君、作之师”[13],“不贵其师,不爱其资,虽智大迷”[14]等都表明教师在我国古代文化中具有相当高的地位。学生心怀求学的虔敬之心和对教师的敬畏之心,尊师重道之风浓烈。随着社会的不断发展,教育的目的由培养治世之才转变为谋求个体的全面发展,注重个体价值的实现,“尊师重道”的文化氛围日益流失,教师的地位不断下降,出现了“道衰师微”的现象。激烈的竞争使得学校轻德重知,道德教育流于形式;差异性收入弱化了教师的责任感,使其将教育看作一种谋生的手段;学生受教育也不单是为了传道受教,成贤成才,更多是为了改变命运,提升地位。导师和学生没有共同的价值追求,關系难免疏远变质,导师对学生缺少无私的爱,学生对教师也缺少了浓浓的爱师之情和敬畏之心。

2.2 高校机制不健全是造成导学关系异化的间接因素

2.2.1 生师比严重失调

相关数据显示,2000~2019年,我国研究生持续扩招,研究生规模增长了9.51倍,但导师规模只增加了4.2倍。2019年我国研究生生师比(依据未扣除导师投入于教学、行政工作的时间和精力所测)已达到6.20[15],而美国大学的研究生生师比只有3.63[16],远低于我国。自新冠疫情爆发以来,国家为了积极应对疫情、缓解大学生就业压力,大规模扩招研究生。2020年总招生人数高达110.66万人[17]。一些导师指导学生数超过20人,而在西方发达国家,如美国高校中,每名导师同时指导的研究生一般为2~6人,德国则为4~5人[18]。我国导师所带研究生数远远超出了发达国家导师所带研究生数。导师和研究生增速上的巨大差距导致生师比严重失调,导师的教学和科研任务骤然加重,尤其是青年导师还要面临职业考核、职称晋升等问题,部分导师力不从心,在对学生进行学术指导之余,没有更多精力照顾每个学生的情绪,再加之部分学生不积极向导师寻求帮助,导师和研究生彼此之间沟通不畅,容易产生隔阂。

2.2.2 高校调适机制不健全

首先,导师变更机制僵化。学生的需求不是一成不变的,其会受到时间、认知、情感等多方面的影响。一些学生在熟悉某个研究方向之后发现自己并不感兴趣,想改变研究方向;也有一部分研究生发现自己与导师性格不合,无法继续合作,想更换导师。目前,导师变更制度虽然已初具模型,但制度背后的学术、人际关系因素深深影响着制度的落实,如:存在导师因担心声誉受损而不同意研究生的更换请求、学生担心与现任导师关系破裂而找不到其他导师接收以及个别导师“为难”研究生等现象。另外,部分高校出于研究生培养连续性的考虑,不支持研究生更换导师,或学生更换导师的流程繁琐、手续繁杂、持续时间长且必须征得原导师的同意,这在一定程度上也增加了研究生变更导师的难度。其次,协调、追责、监督反馈机制不健全。具体而言:第一,高校缺乏相应的冲突协调机制。学校虽然设有学生诉求渠道,但师生知晓度低、利用率低、处理效率低。当导学关系出现问题时,学校作为第三方不能及时发现并采取行动,学生的情绪无法在第一时间得到宣泄和排解,导致师生之间矛盾积攒,错失有效调解导学关系的黄金时间。第二,前轻后重的问责追责机制有失偏颇。当导师作为过错方引发师生冲突且造成的影响较小时,高校出于对学校声誉的考量和对导师个人科研能力的肯定,有意识地规避对导师的问责和处分,往往采取“大事化小,小事化了”的内部处理态度;当师生冲突过大造成严重后果(学生死亡等极端事件)或面临极大舆论压力时,存在对导师采取从重从快处罚的矫枉过正的现象。第三,监督反馈机制不健全。高校的监督体系大多针对研究生的培养质量而言,缺少对培养过程中导师和研究生相处等培养细节的有效监督,师生互评流于表面,难以发现实质性问题。

2.3 交往行为失范是造成导学关系异化的直接根源

2.3.1 师生双方责任意识缺乏

导师责任意识缺乏具体表现为:第一,部分导师片面履行其应有的职责,采取“因人而异”“因事而异”的责任观。在研究生大量扩招的背景下,导师指导研究生的数量骤然增多,面临的压力也骤然增大。部分导师将主要精力集中于某个或某几个表现优异的学生,而对其他学生则采取“松散放养”的态度,区别对待的行为导致导学关系僵化。也有一些导师沉迷于积累学术资本、提高学术声誉,只承担指导学生论文写作的职责,对其本应承担的育人职责视而不见,出现了“只见论文不见人”的现象。这种程序化、片面化的相处方式忽视了导师和研究生交往的情感性和生活性,加深了彼此之间的距离感。第二,部分导师责权不明,滥用权力。“导师负责制”给予研究生导师极大的自主权,使导师掌握了未定性的权力。不完全契约理论认为,由于人们的理性是有限的,掌握的信息具有不完全性,交易事项具有不确定性,拟定完全契约是不可能的,不完全契约是必然和普遍存在的[19]。导学关系中的不完全契约体现在导师有影响研究生论文考核、毕业、推荐等的剩余权力,一些导师以此为条件给研究生安排许多分外之事,将研究生视为自己的“私人财产”、廉价打工者,损害了导师和研究生之间的师生之情。研究生责任意识缺乏,学生是研究生教育的主体,在研究生教育阶段,研究生应承担的责任主要是学习责任、创新责任、示范责任、助手责任以及服务责任[20]。受研究生大規模扩招的影响,研究生的素质参差不齐,部分研究生不履行自己应承担的责任,学习观偏差、创新意识不足、控制力低下、发展能力和沟通能力欠缺、对导师依赖性过强,即使导师付出大量的时间精力,也无法改变其学习态度,致使导师不得不对其采取“放养式”管理。

2.3.2 师生之间情感距离失当

导师和研究生之间的情感距离太亲密或者太疏远,都不利于良好导学关系的构建。具体表现为:第一,导师和研究生之间情感距离太近。当导师和研究生之间的情感距离过近,亲密程度过高时,双方互动频次多、情感投入大,进而会以亲情的角色进行交往互动,导学关系容易异化为亲子关系;一些导师以关系亲密为由给研究生安排许多生活琐事,将研究生视为自己的“生活助理”,导学关系容易异化为保姆关系。第二,导师和研究生之间的情感距离太远。导师和研究生之间情感距离太远表明双方情感投入不足,互动较少。例如,一些师门组织文化停留于制度文化层面,师生双方由于时间精力有限等因素,师门活动较少,师门组会以课题汇报为唯一目的,师生之间缺少情感和文化的联结。目标指向的交往倾向导致双方容易忽视交往的情感性和生活性,情感关系淡漠。单因素的交往形式使得导学关系的根基过于薄弱,难以长久维持,一旦发生矛盾和冲突,往往造成关系破裂。

3 导学关系的重构思路

基于对导学关系异化机理的研究,和谐导学关系的构建应立足于中西方文化,落实于高校的调适机制,聚焦于导师和研究生之间的良性互动,从宏观、中观、微观三个角度共同构建。

3.1 融合中西文化,树立义利统一的价值取向

3.1.1 追求两种理性和谐统一

正视工具理性,培养超功利性。工具理性注重有效性和高效性,是促进科技文化发展的重要力量,能够最大限度地满足人们的需求。在现代社会中,人们依据社会交换逻辑获得满足自身需要的权利,这是每个个体都必须经历的环节[21]。但从社会交往理论视角来看,导学关系不是纯粹“为我性”的主客体关系,而应该是平等对话的主体间性关系。高校是研究高深学问的场所,对智力和精神的探索应该是导师和研究生的不懈追求,求真求善是导师和研究生研究工作的核心。导师和研究生在交往的过程中要树立超功利性的价值导向,摆脱外在的功利目的的控制,实现由日常研究阶段向研究者生存状态阶段的过渡,既看到教育短期的、功利的价值,同时也要追求教育长远的、非功利的价值。重视价值理性,提高道德利益抉择水平。价值理性和工具理性二者互斥互补,相辅相成。重视价值理性并不意味着排斥工具理性,而是谋求个体合理性需要和整体需要的统一,使人能够保持清醒,关注人和事务本身,不被功利目的所蒙蔽。应该在价值理性的指导下更新教育观,消解工具理性带来的流弊。首先,高校要着力提高研究生的核心素养,加强思想政治教育,帮助学生形成义利统一的价值观念,规避功利主义带来的影响。其次,导师应遵从价值理性,秉承“育人在先”的原则,以开放、关怀的态度接纳学生,关注学生的差异性,在生活情感、人生规划、就业选择方面给与学生更多的指导,做学生人生路上的“引路人”。最后,研究生个人也应重塑研究理念,重视科学研究本身的、内在的目的,敞开心扉,亲近导师,以真诚、谦虚的姿态与导师交往。

3.1.2 厚植尊师重教文化根基

首先,要营造尊师重教的文化氛围。在新时代背景下,重拾“尊师重教”之风对解决导学关系异化问题具有重大意义。营造尊师重教的氛围要靠政府、社会、学校、教师个人协同努力。就政府而言,要完善顶层设计,出台系列政策文件,提高教师的薪酬待遇,增加教师的满意度和荣誉感。就社会而言,要加强全民道德教育,充分利用信息时代资源,宣扬尊师重教的社会风气,广泛传播好导师的先进事迹,同时加强网络监督,避免不实报道对教师行业造成负面影响。就高校而言,要建立完善的导师激励机制和荣誉表彰机制,突出导师的主体地位,激发导师的工作热情。就教师个人而言,要不断地提高个人的职业素养,将“立德树人”作为自己的根本职责,将“德才兼备”作为自己的目标,以高超的能力和优良的品德赢得学生和社会的认可。其次,要践行尊师爱生的传统。尊师爱生植根于中国古代的优秀文化,是调节师生关系的道德准则。尊师体现为学生诚心求教,教师涵泳品行[22]。研究生要有求真、求理的韧性和执着,导师要有精湛的业务素质和高尚的德行。双方价值追求一致,导师体恤研究生,研究生敬重和仰慕自己的导师。爱生体现为导师能够站在学生的角度思考问题,了解研究生的需求和困难,准确地给予研究生实质上的帮助。另外,导师要善于向研究生表达师爱。当研究生接收到导师传递的情感信号后,会激发情感回馈的欲望,产生浓浓的敬师和爱师之情。尊师爱生的情感交互行为能提高导师和研究生交往的亲密性。

3.2 健全高校机制,保障导学关系正常发展

3.2.1 扩大导师规模,加强师资队伍建设

导师和研究生增速上的巨大差距严重影响导学关系和研究生培养质量。鉴于此,增加研究生导师数量,缩小生师比是缓解导师和研究生比例失衡的根本方法。具体而言,应采取“内外兼修”的政策。对外,扩宽人才引进渠道,加大高层次人才引进力度,吸引优秀的博士研究生进入教育行业。对内,注重内培青年教師,减小职称对青年教师的限制。目前,我国高校引进的人才大多是世界高水平大学毕业的博士研究生,其在思维创新和科研能力上都有较高水平,具备指导硕士研究生的能力。应发挥这些高层次人才的科研优势,打破职称壁垒,缩短对其科研能力的考核时间,使其尽快投入到指导研究生的工作之中。另外,合理配备研究生数量也是缓和师生矛盾的另一途径。对导师的指导能力以及导师所担任的行政职务进行全面评估,根据实际情况为其分配合适的指导名额,保证导师有足够的时间和精力对每位研究生进行充分的指导,一定程度上有利于良好导学关系的构建。

3.2.2 重视导师和研究生诉求,健全高校调适机制

首先,完善导师变更制度。导师变更制度是调和导师和研究生矛盾,解决导师和研究生冲突的有效途径。当导师和研究生在科学研究或其他方面出现无法调和的矛盾时,及时更换导师能够预防导学关系异化,提高研究生培养质量。第一,培育支持性的导师变更氛围。高校应完善导师变更细则,提高对导师变更制度的重视程度,导师和研究生也应转变观念,将导师变更看作研究生培养的正常环节。良好的导师变更氛围有利于消除研究生的顾虑,增强导师和研究生以及导师和导师之间的相互了解和合作,有效预防导师和研究生问题的发生。第二,简化更换导师的流程。环节多、时限长的导师更换流程会给导师和研究生双方带来心理上的压力,进而影响研究生的培养进程。当师生双方能够协商一致时,有关部门应该充分尊重导师和研究生双方意愿,在征得原导师和拟转入导师同意后,履行先转入后办手续的流程。当师生双方无法达成共识时,学校相关部门应该及时介入,充分了解导师和研究生情况,进行裁定并给出处理意见。其次,健全协调、追责、监督反馈机制。高校健全的协调、追责、监督反馈机制是良好导学关系的重要保障,要充分发挥高校作为第三方的协调作用。第一,建立导师和研究生冲突协调机制。充分利用互联网平台,拓宽研究生诉求表达通道,简化信息传递程序,第一时间采取措施,合理化解导师和研究生矛盾、转化导师和研究生冲突。第二,公正客观地落实导师问责追责机制。追责的目的在于发现问题,对问题审查、评估并采取措施,重在惩罚并纠错,旨在进行直接或间接的行为矫正,并对他人行为起到警示作用[23]。高校在实施问责追责时,要回归事件本身,规避外在舆论的干扰,做到精准问责,客观问责,罪罚相当。避免前期问责的形式化、选择化、随意化和后期问责的从重从快化。第三,完善监督反馈机制。建立学校有关部门与导师、研究生之间的长效沟通机制,完善导师和研究生的互评制度,确保监督机制有效运行。从根源和过程两方面对导学关系的管理与发展情况进行监督。

3.3 规范交往行为,促进导学关系和谐发展

3.3.1 强化师生双方的责任意识

就强化导师责任意识而言,首先,导师要增强责任感,全面履行教书育人的职责。造成师生关系异化的重要原因之一是导师选择性地履行其职责,忽视导学关系的情感性和综合性。在研究生培养过程中,导师不仅承担着指导学生完成课题研究和论文撰写的学术性职责,还承担着帮助研究生塑造道德人格,教会研究生做人、做事的育人职责。导师要明确自身职责范围,承担起“全方位育人”的职责。在与研究生相处的过程中,导师要合理分配科研工作和指导学生工作的时间,增强对研究生学习、生活、人生规划的关注,重视研究生教育的育人性和情感性。其次,导师应提高自身的思想道德水平,正确行使导师权利。导师的性格、品质、道德水平能对研究生产生重要影响。身教胜于言教,导师的科研态度会影响学生的学术态度,正气、果断、智慧、公私分明的优良品质能潜移默化地影响研究生的心理,公正客观的评价能够使研究生心生敬佩之情,有效预防导学关系异化问题。同时,导师在行使相关权利时,要恪守规范,避免情绪化行为,将学生的发展放在第一位。强化研究生责任意识。在研究生教育的责权关系中研究生和导师既是权责的主体,也是权责的指向对象[24]。导师承担着教书育人的职责,学生同样也承担着对导师、对自己负责的职责。当前导学关系的异化,不只是导师片面履行职责造成的,研究生个体对于导学关系的异化也承担着重要责任。研究生在学习阶段应该明确并履行好自己作为学生的职责,端正自己的学习态度,全面拓宽自己的视野,积极主动地提高自己的创新能力,及时、主动、有效地找导师沟通,完成期刊论文以及毕业论文的撰写,具备从事科研的基本能力。研究生知学、好学的态度和求上进的品质能增加导师对其的好感度,赢得导师的肯定与赞许,有利于和谐导学关系的构建。

3.3.2 倡导灵活有度的交往方式

如导师和研究生关系过于亲密,双方在相处的过程中要适当增大情感距离。导师和研究生双方作为独立的个体,有作为普通社会人自由交往的需要。但同时,导师和研究生也应时刻谨记自己教师和学生的特殊身份,在交往过程中遵守师生交往规范,秉承自由、平等、适度的交往原则,保障导学关系良好健康发展。避免因双方交往过密使导学关系异化为亲子关系、保姆关系、恋人关系等其他关系。如导师和研究生关系淡漠,除了导师和研究生双方个人的努力外,还可以从塑造师门文化入手,营造情感浓厚的师门氛围,增进导学关系。场域理论强调,人的每一个行动均被行动所发生的场域所影响。师门是影响导学关系的主要场域,其作为非正式群体,遵循人与人相处的情感逻辑[25]。因此,在师门文化建设中首先要营造轻松民主的研讨氛围。在组会中,个体状态、个体特征、内部动机和外部刺激都会影响研究生在组会上的发言和表现[26]。就研究生的不足表现,导师要抱以宽容的态度,在给研究生批评指正时,要运用教育机智,讲求合适的方式方法,营造轻松民主的研讨氛围。其次,转换导师和研究生交往的场域。将师生交往的情境由单一的校内交往扩展到丰富的校外学习与交流,如师生共同参加学术报告会,进行学术调研等,一方面研究生能通过这些机会增长见识,习得知识,提高科研能力。另一方面,在没有外力干扰、同吃同住的生活方式下,师生之间的亲密性更容易得到培养,空间距离的减小能够营造良好的沟通氛围,帮助师生了解彼此,减少隔阂。

总之,导学关系异化是文化、机制、个人共同作用的结果,改善异化的导学关系,要从影响导学关系的各个因素入手,融合中西文化,健全高校机制,规范交往行为,多方协同发力,共同构建。

参考文献

[1] 黑格尔.精神现象学[M].贺麟,王久兴,译.上海:世纪出版集团上海人民出版社,2013:42-45.

[2] 韩蕊.异化:从柏拉图到赫斯——马克思之前西方异化理论的流变耙梳[J].北京工业大学学报(社会科学版),2018(1):42-49.

[3] 韩立新.我们是否真的需要“回到赫斯”——赫斯和马克思的关系研究史回顾[J].哲学动态,2011(3):5-15.

[4] 包红梅.卢卡奇物化理论视阈下的科技伦理问题[J].科学管理研究,2017(3):34-36+54.

[5] 林伟连,吴克象.研究生教育中师生关系建设要突出“导学关系”[J].学位与研究生教育,2003(5):26-28.

[6] 杜晓明.研究生培养中的“导学关系”探析[J].中国电力教育,2010(7):54-55.

[7] 王文文,郭宁,王扬.硕士研究生导学关系现状及影响因素研究[J].研究生教育研究,2018(6):76-82.

[8] 金·S·卡梅隆,罗伯特·E·奎因.组织文化诊断与变革[M].谢晓龙,译.北京:中国人民大学出版社,2006:24-48.

[9] 马克斯·韦伯.经济与社会(上卷) [M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1997:56.

[10] 程慧平.基于主成分分析与熵权TOPSIS方法的期刊学术影响力研究[J].情报科学,2015,33(12):77-82.

[11] 程红艳,杨湾.中国传统师生关系的现代转向:从道德共同体到利益共同体[J].教师教育论坛,2017,30(2):31-34.

[12] 杨柳桥.荀子诂译(尊杨惊本)[M].济南:齐鲁书社,2009:560.

[13] 孔颖达.尚书正义[M].上海:上海古籍出版社,2007:404.

[14] 陈鼓应.老子注译及评介[M].北京:中华书局,1984:174.

[15] 王应密,叶丽融.我国研究生教育规模扩张的发展失衡与应对[J].黑龙江高教研究,2020,38(11):77-83.

[16] 彭湃,龚雪.一流研究型大学应培养多少研究生——基于中美数据的比较研究[J].高等工程教育研究,2018(4):126-131.

[17] 中华人民共和国教育部.2020年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].(2021-08-27)[2021-11-02].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202108/t20210827_555004.html.

[18] 郭艳利.高校文科研究生合作育人培养模式研究[J].黑龙江高教研究,2015(9):133-137.

[19] GROSSMAN S J,HART O D.The costs and benefits of ownership: a theory of vertical and lateral integration[J].Journal of Political Economy,1986,94(4):691-719.

[20] 程斯辉,曹靖.当代研究生责任探析[J].学位与研究生教育,2014(11):24-29.

[21] 赵士发,李春晓.新时代语境下理想研究生师生关系的构建[J].研究生教育研究,2020(1):27-32.

[22] 孟璨.师生关系的时代困境、理想樣态与现实构建[J].当代教育科学,2015(17):7-8+13.

[23] 周湘林.高校科研诚信问责机制:归类、现状及其改进[J].现代大学教育,2020,36(5):84-91.

[24] 左崇良.研究生导师责权机制的体系和要素探究[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2020,22(5):22-26.

[25] 李国梁.非正式组织的运行对人力资源管理的启示[J].学术界,2016(6):180-187+327.

[26] 谷贤林,韩丰.师门研讨会互动网络生成解析[J].清华大学教育研究,2015,36(4):56-61.

Internal mechanism and reconstruction of alienation of relationship between tutors and postgraduates in new era

RU Zong-zhi, LIU Xiao-min

(College of Education,Baoji University of Arts and Sciences,Baoji,Shaanxi721013,China)

Abstract

In recent years, the dissimilation phenomenon of guidance relationship has aroused widespread concern in society. The relationship of guidance and learning is a comprehensive teaching relationship which is based on interpersonal relationship. It usually includes emotional relationship, management relationship and ethical relationship. According to the theory model of opposite value structure, the guiding and learning relationship of alienation can be divided into four types: family-nurse type, loose-raising type, enterprise-employed type and parents-arranged type. The influence of Chinese and Western culture, the unsound mechanism of high efficiency and the anomie of communication behavior are the main reasons for the alienation of guiding and learning relationship. Therefore, the harmonious guiding and learning relationship should be reconstructed from the following three aspects:integrating Chinese and Western cultures to establish the value orientation of unification of righteousness and benefit, improving the mechanism of universities to ensure the normal development of the guiding and learning relationship, regulating the communicative behavior to promote the harmonious development of the guiding and learning relationship.

Keywords

tutor; graduate student; relationship; alienation

[责任编辑 马晓宁]

[收稿日期] 2021-11-02

[基金项目] 陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目 (2020Z048);陕西省研究生教育综合改革研究与实践项目(陕教[2020]198号);宝鸡文理学院第十五批校级研究生教育教学改革研究项目(YJ20JGZD05)

[作者简介] 茹宗志(1964—),男,陕西宝鸡人。教授,硕士生导师,主要研究方向为教育基本理论、教育哲学。

[通信作者] 刘晓敏(1996—),女,山西阳泉人。硕士研究生,主要研究方向为教育基本理论。