多法并举,培养学生质疑能力

2022-02-26汪海珍

汪海珍

质疑,就是心有所疑,提出疑问以求得解答。质疑是学习的最初动因,所谓“学起于思,思源于疑”。质疑可以调动学生学、思、疑、问、悟的结合,并循环往复,不断提高,使其真正成为阅读的主人,促进其语文核心素养的提升。提高学生质疑能力,除了创设氛围让学生敢问、培养兴趣让学生愿问、提供时间让学生能问,更为迫切的是教给学生行之有效的质疑方法,促使学生善问。

1.扣点睛课题质疑。在教学中教师应重视课文题目,可紧扣课文题目,要善于巧妙布设悬念,创设问题情境,引导学生针对课题提出问题。

例如,在教学《穷人》一课时,引导学生质疑:课文题目是“穷人”,可课文通篇却没有一个“穷”字。你从哪里看出他们确实很“穷”?引导学生讨论交流,发现从下面四个方面都可以感受到穷人的“穷”:(1)从“桑娜坐在火炉旁补一张破帆”中的“破”,暗示家庭穷困。(2)从“她忐忑不安地想:‘他会说什么呢?这是闹着玩的吗?自己的五个孩子已经够他受的了……”看出他们因孩子多而生活拮据。(3)“是他来啦?……不,还没来!……为什么把他们抱过来啊?……他会揍我的,那也活该,我自作自受……嗯,揍我一顿也好。’”不穷不会有这样紧张的心理。(4)从“渔夫皱起眉,他的脸色变得严肃,忧虑。‘嗯,是个问题’他搔搔后脑勺说:‘……,我们,我们总能熬过去的,快去,别等他们醒来’”中的“我们总能熬过去的”,可以看出生活的穷苦。

2.解重点疑难质疑。课文的重点疑难句段往往是一篇文章的核心内容,深入理解这些句段能更好地理解课文的思想内容。教学中教师要指导学生抓住重点疑难句段发现问题,有利于学生更深入地理解课文,也有利于将学生思维引向纵深,发展思维能力,提升思维品质。

例如,在教学《狼牙山五壮士》一课时,教师出示下面的句子:

为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声“走!”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾,紧跟在班长后面。他刚要拧开盖子,马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块大石头,大声喊道:“同志们!用石头砸!”马宝玉“嗖”的一声拔出手榴弹,拧开盖子,用尽全身力气扔向敌人。

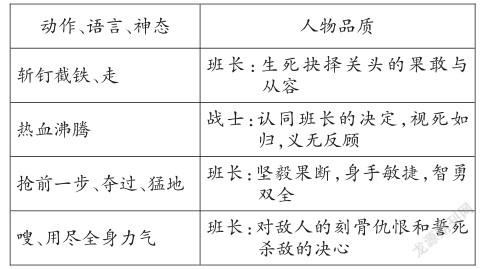

引导学生边读边思考:从句中重点词句,你能体会到什么?结合问题,教师引导学生细心品读文本,围绕关键词语,用心揣摩班长和战士们的动作、语言、神态中蕴含着的那种为了大部队以及群众安全而勇于献身的英雄气概:

3.悟矛盾困惑质疑。矛盾,是事物之间相互作用与影响的特殊“对立”状态;困惑,则是让人感到疑惑,不知该怎么办的迷茫状况。有的课文中,往往有疑似矛盾之败笔或令人困惑的隐晦,然而细细品读,就会发现所谓的“矛盾”或“困惑”之处却包含作者的独到深意。

例如,《盼》一课,以“新雨衣”为事件变化线索,通篇以“盼”为文眼,从儿童的视角生动描述事情发展过程:有新雨衣,盼变天→天下雨了,盼出门→没法出门,盼雨停→盼来雨天,快乐出门。

教学时,教师要引导学生思考:课文通过哪些事例来写“盼”的?并质疑每一次的所想所“盼”相同嗎?随着思路的打开、交流的深入,充满童心童趣的小主人公蕾蕾的心理活动轨迹跃然纸上。随着疑问的获解,师生共同梳理归纳“围绕中心意思,选择不同事例来写”和“把重点部分写具体”的习作方法。

4.析标点符号质疑。标点符号是书面语的组成部分,是记录书面语言的辅助性符号,可以帮助学生正确理解书面语言、准确表达思想感情。课文中标点符号的巧妙运用,能帮助学生更深刻理解课文内容,是引导学生质疑的绝佳切入点之一。

例如,在教学《穷人》一课时,让男生和女生分组朗读下面的句子:他会说什么呢?这是闹着玩的吗?自己的五个孩子已经够他受的了……是他来啦?……不,还没来!……为什么把他们抱过来啊?……他会揍我的,那也活该,我自作自受……嗯,揍我一顿也好。

教师紧扣文中的几处省略号,引导学生思考:这几个连续的省略号省略了什么内容?此时此刻,桑娜的心里想了什么?你能尝试补充完整吗?通过讨论交流,让学生感受文章对桑娜心理矛盾发展过程的真实细腻的刻画,不管怎么样桑娜也要收养邻居的两个孤儿,桑娜的善良形象栩栩如生地呈现在学生面前。

5.从文章留白处质疑。留白是作者在写作时有意留下相应的空白,给读者提供想象的空间,常见的留白有结果留白与情节留白两种。教学时,教师要善于抓住文章的留白处,引发学生质疑:作者为什么留下空白?从空白处你能想象到什么?从而让学生紧密结合文本,培养文本感悟力与思维能力。

例如,在教学《白杨》一课时,文中有这样一段话:他们只知道爸爸在新疆工作,妈妈也在新疆工作。他们只知道爸爸这回到奶奶家来,接他们到新疆去念小学,将来再念中学。他们只知道新疆是个很远很远的地方,要坐几天火车,还要坐几天汽车。

对此,笔者引导学生思考:他们不知道的是什么呢?学生经过思考,纷纷发表自己的看法:爸爸妈妈为什么要来新疆工作?父母们为什么接自己的孩子到新疆去上学?和内地比较,新疆的环境是那么差,为什么能吸引爸爸去那里工作?……

通过解决问题,促使学生深刻体会边疆建设者的高贵品质,对西部未来的憧憬,再一次回到课文之中,去感受这种奉献精神。

6.抓写作手法质疑。虽然写作“以立意为宗,不以能文为本”,但阅读教学中,通过教师有意识的启发引导,学生用心品析文章作者采用的写作手法,然后让学生与自己的习作进行对比,思考:如果我是作者,我会怎样来写?通过经常性的质疑,从而潜移默化地提升学生的写作水平。

例如,在教学《桥》一课时,为让学生体会环境描写对表现人物的作用,先组织学生朗读下面六句话:(1)黎明的时候,雨突然大了。像泼。像倒。(2)山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来,势不可挡。(3)近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。(4)死亡在洪水的狞笑声中逼近。(5)水渐渐蹿上来,放肆地舔着人们的腰。(6)水,爬上了老汉的胸膛。

这六句话分别采用了怎样的修辞方法?这些描写有什么作用?讨论交流,使学生明确:前两句用了比喻的写法,后四句用了拟人的写法。品读比喻句,想象暴雨的猛、急、大,烘托出令人恐惧、惊慌、紧张的氛围,从而感悟短语成句的表达效果;细读拟人句,抓住“跳舞”与“狞笑”“放肆地舔”“爬”的对比,感受洪水的可怕,借此体会文中拟人句用“美好反衬可怕”的表达效果。这些环境描写推动着故事情节的发展,老支书的光辉形象也在环境变化中逐渐丰满起来,呼之欲出。

语文阅读教学,是借助教师引导,学生深入作者内心世界、走进文本、解读文本并重构的过程。其中,质疑既是深入学习的起点,也是闪现智慧火花的开端。阅读教学中,教师要鼓励学生大胆质疑,从而发展思维能力,提升语文素养。或许,这就是“学则须疑,小疑则小进,大疑则大进”的精要所在。

(作者单位:安徽省绩溪县实验小学)

(责任编辑赵丹)