体用相济:全面抗战时期杨成志的边疆民族理论与学科建设规划

2022-02-23覃延佳

覃延佳

摘 要:全面抗战时期,作为大后方的西南边疆地区之建设是否取得成效,关乎国家命运走向。在此背景下,杨成志一方面在理论上展开探索,认为民族与边疆不可分离,指出综合借鉴德国、意大利、苏联和美国的民族政策,强调以“大中华民族”为核心的民族研究对于现代中国国家建设的重要性。另一方面,针对西南边疆建设的重点,他围绕边疆学、人类学等相关学科制定了科学详细的学科建设规划,为边疆建设输送不同类型的人才。这充分展现了其理论探索的建设性、学科规划的前瞻性与体用相济的借鉴性。

关键词:中华民族;民族国家;边疆学;杨成志;西南边疆

中图分类号:C95 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2022)01 - 0088 - 11

作为中国人类学学科的奠基人之一,杨成志先生的学思历程及其在民俗学、人类学方面的学术贡献已有多人论及。何国强、唐凯勋对比了吴文藻与杨成志的学术特点与各自主要学术贡献[1]。刘志扬将杨成志的学术贡献置于中山大学人类学学人关于西南研究的学术脉络中呈现[2]。王传则从民国时期的西南研究来定义杨成志的学术贡献;1汪洪亮与娄贵品注意到了杨成志有关边疆学与边政学研究的理论贡献与学科规划。2除此之外,还有不少学者从不同侧面回溯了杨成志为推动民族学、人类学、民俗学等学科发展所做出的种种努力与贡献。3

尽管如此,因学科藩篱与学人治学取向之不同,前人关于杨先生的著述,存在两个关键问题:一是学人多从当下的学科本位出发来探讨杨先生的学术贡献,将其学术思想人为割裂开,以至于我们看到学界对杨先生的研究可以截然分为民俗学、人类学、边疆学三种,各专题论述间甚少相互关联,这不利于我们从整体上理解杨先生的学术思想;二是学人虽已论及其所作的具体研究工作,但主要停留在对其具体研究工作及基本理论概念的梳理上,未深究杨先生论著中的理论创见及其相互关联,尤其是在边疆民族理论层面的探索方面,迄今仍值得我们进行整体梳理。

一、民族与国家:“中华民族是一个”之争与杨成志的民族理论探索

全面抗战口号打响后,边疆与民族问题更加成为学术界、政界关注焦点。1939年发生的“中华民族是一个”学术争论,既是这一趋势的体现,更点燃了当时学界的讨论热情。1自周文玖、张锦鹏于2007年对这段学术争论历程进行梳理之后,我们得以知悉当时以顾颉刚和费孝通为代表的不同立场学人对于民族与国家问题之分歧[3]。随着马戎主编的《中华民族是一个》一书的出版,学术界对这一问题的认识更加全面,该书贡献有二:其一,让学界同仁更加全面的了解顾费二人的学术争论及同时代学人对顾费二人争论的观点与看法,有助于我们更好的理解当时的学术语境及学者心态。其二,重新赋予学术史新的意义,通过对这一焦点问题的集中呈现,让从事民族研究的学者更加明白,在回顾学术史发展历程的同时,我们亦可在前辈学人的讨论中更好的定位民族研究对于中国现代国家建设的重要意义[4]。

顾费论辩在昆明发生之时,身在云南澄江的杨成志很早便阅读了二人文章,虽然他并未专门撰文直接加入到讨论中,但他对二人学术争论的本质理解得很到位。谈及此次学术争论,他首先确立自己的立场,认为就“国家政治与国民义务关系而言,同生于本国领土内之人民,均是中华民国国民,在理论上,实不必有民族之区分”。2但他同时也指出邊疆与民族问题的关系远比理论上复杂得多。于是他首先厘清了边疆与民族的概念问题,认为边疆有狭义与广义之别,狭义的边疆是指“我国领土与外国或其殖民地之领土接壤之地区”;广义的边疆则不仅包括狭义的边疆地区,还包含“未开发边省各地,甚或至不接近外国之省份(如贵州)”。至于民族的概念,他认为当时中国学术界对此依旧模糊不清,混用、滥用的现象比比皆是。在指出欧洲学术界尚对民族概念有各种混淆不清的情况之后,他进而指出顾颉刚与费孝通的学术争论首先是因立场之不同,而有不同的观点。同时,他亦指出二人争论的焦点仍在于对民族概念的认识上有分歧:“兹分析其异同之点,费先生所言之‘民族’似近乎Ethnic,即多偏于客观之民族志(Ethnography)范围;顾先生所言之民族接近Nation,即倾向于主观民族论(Nationalism)主张,两者虽各有所偏,要之均可称为有心学术或国家之作。”[5]281

很显然,杨成志理解顾费等人的争论虽各执一词,却因立场不同而展现出各自论说的合理性。1以此为出发点,他认为涉及边疆问题时,“非先就民族学研究之民族与国家政治权力之国族分开其不同之领域及其应彻底认识之立场不可”,主张将“学术之真价值”与“国家之生命”打成一片。故而,他认为边疆开发问题是抗战时期国家建设的根本,于是分民族政策与民族研究两方面展开理论的探讨。

在民族政策层面,杨成志认为:“一方固应先明国际实情,一方尤须多取他人之长补足自己之短。”故此,他指出世界上的强国之所以取得快速发展,得益于不同的民族政策,遂列举了德国、意大利、苏联和美国等世界强国的主要民族政策,认为:“百年来德国种种军事与政治之勃然兴起,实多由‘人种优越’权力宣传之结果。此所谓利用人种信仰与同语言关系以扩展器国家权力之唯一典型也。”[5]281

至于意大利,杨成志认为墨索里尼之所以动员国内力量开展对外侵略,有两方面原因:“一方固由于宣传恢复古罗马帝国光荣所驱使,一方亦由于发扬拉丁文明,或地中海人种(Meditterranena Race)创造精神所鼓励。此所谓合历史、文明与人种三元素而造成复兴国家与民族之代表也。”苏联在当时已经是世界大国,杨成志认为苏联的地域辽阔,民族复杂多样,因而德、意两国的经验对其不能奏效。但苏联依旧能“团结其中央政府之权力,使全国人民不至于分崩离析者,唯一处理方法,仅有尊重地方苏维埃政府之权威,予以要当地位,即所谓在(民族自决)旗帜下,终得组成今日之苏维埃联邦共和国”。提及美国,杨成志认为:“美国之所以能成为今日联邦共和国者,实由黄(印第安人)、白(欧人)、黑(非洲人)三大人种之结合体所促成。不过主权由欧人支配耳。至凡英、德、法、俄、意、西班牙与犹太,……各国籍民族美寄居以后,无不入美籍自成为美国国民,此均为‘美国化’(Americanization)之潜大势力直接与间接所淘成者也。”[5]281 - 282

要而言之,杨成志认为以上四国之国族建设之所以取得成功,都有各自的经验值得中国政府借鉴。他进一步提出,要取长补短,充分吸收上述几国好的经验,建议从以下四方面来开展大中华民族的建设:“一是纠正德国人种学说之真精神,以鼓励中华民族能永久生存于世界,不为他族所灭亦不侵略他国,为根本之信仰。二是追随意国发扬过去光荣之史迹与灿烂之文明,作中华民国复兴基础之信条。三是酌取苏联尊重其国内各民族固有之语言与文化至相当程度(即保优弃劣意)之方法,以应付我国满、蒙、回、藏、苗、夷诸人民,为促进大中华民国团结之立场。四是采用美国国籍化之理论与实施,提高及普遍中华国民教育到国内各族去,作汉化实施之方针”[5]282。

随之,他用几何图案拟构了一个理想中华民族建设模型,通过图形关系来表达其观点,并在图中注明“四方代表四国,系表示各该国政策已坚固不改之意。圆规形式代表我国系表示民族政策应采用各方立场方见完满之意”。此外,他还用数学方式来表达其主张:“大中华民族政策=德(矫正精神)+意(恢復光荣)+苏(尊重文化)+美(国民教育)。”[5]282

以上便是杨成志认为当时中国的民族政策所应采取的立场与方法。在此基础上,他进一步明确民族政策与民族研究之区别,并通过列举上述四国重要的人类学、民族学研究机构,从而指出:“以上四强国政府不特极力提倡人类与民族科学之发展,且咸认其民族政策之推行,非本民族科学,收获资料为政治实施之指南,实不足以言根本之建设。”[5]282 - 283与此相对比,杨成志认为:“中国教育当局适站相反地位,不独放弃民族研究之提倡,且拟将‘民族’一词避免沿用或宣传。吾望此仅系时局关系为一时权宜之计,若果以民族研究,视为民族政策,则断断乎不可也。”[5]283因此,他认为中国的民族研究应该在三方面着力。

其一,中国文化圈之比较研究,即对中国历史上的文明及东西南北各地区的民族与文化进行整体性的比较研究,认为应该“先以人类学上之文化圈(Culturreisse)学说之概念以观一切,再利用‘文化地域’(Culture area)研究之方法,综合比较寻出各族之独立、借用、传播、并行、辏合……种种文化真型,方可以言建立大中华民族文化之研究”。其二,大中华民族体质型之普遍测量。所谓大中华民族,杨成志认为包含了汉、满、蒙、回、藏、苗夷等族之“总名称”。他提倡国内各大学的人类学专业运用体质人类学的方法对各个民族进行体质测量,并借助遗传学、优生学、生理学等学科,促进“中华人民生体之改进”。第三,“非汉人”(Non - Chinese)或“非汉语”之名词之废弃。他认为这不仅不符合学术规范,毫无学术价值,更因为这一名词的滥用,导致边疆民族研究走向混乱而非清晰[5]283 - 284。

由此可见,杨成志虽强调民族政策与民族研究之界限,但依旧认为“科学”的民族研究是政府推行相应民族政策的基本前提,因此,他从建设性角度来阐释如何更好地结合国家建设与民族发展,从而推动中华民族的复兴。除了以上观点之外,杨成志对民族学与国族建设问题亦有很大的兴趣,他曾撰文就民族问题与民族学视角下的民族主义等问题展开论述,力图通过民族学理论来对中华民族进行研究,试图将孙中山所提倡的民族主义与民族学、人类学对民族现象的研究结合起来,阐发民族学在推动中华民族建设方面所发挥的贡献。其中,他最大的贡献是将中华民族这一国家动员概念实体化为可以观察与研究的对象,并从体质、历史、文化及其现状上对“中华民族”进行整体研究,以彰显科学研究为国家建设服务的功用。1

透过以上分析,我们不难看出,在全面抗战背景下,杨成志一直抱持“学术救国”理念,并力图在国家政治实践与学术研究之间寻求一种相互联结,即当时提倡的“学术政治化,政治学术化”打成一片。因此,他的民族理论探索,一方面强调科学之精神,强调从民族社会事实出发来开展研究[6],另一方面亦对国家的国族建设有强烈政治认同,以科学与政治为经为纬,织构起一套可资政府与学界借鉴的知识体系。上述民族理论探索的落脚点,则放在如何运用学科理论为边疆开发与建设服务这一点上。

二、民族与边疆:杨成志对西南边疆建设的构想与学科规划

国内较早关注到杨先生在边疆学与边政学上之学术贡献的是汪洪亮、娄贵品两位学者。汪洪亮将杨成志的边政学观点与吴文藻等人的边政学学说进行比较分析,指出杨成志是我国学者中较早开展边政学理论探索的学者[7]。娄贵品以《西南边疆文化建设三建议》一文为中心,介绍了杨先生所做的边疆学学科规划及其主要内容,认为杨先生是国内较早对边疆学学科进行筹划的学者之一[8]。两位学者的关注点都在于杨先生关于边疆学和边政学的研究,指出了杨先生在边疆与边政学研究方面的贡献[9]56 - 63,至于其边疆学观点与其对民族理论的探索之相互关系,则着墨甚少。

概要而言,杨成志对西南边疆开发与建设之所以投入极大热情,出于三方面原因,一是对西南地区民族深厚的感情。作为中国西南民族调查“第一人”,他在1928年就深入凉山调查彝族社会与文化,对西南地区少数民族的社会发展都抱有“理解之同情”。1二是国家使命召唤。作为一名知识分子,杨成志深知参与国家建设是他的本分之一,因此他在20世纪三十四十年代一直努力通过知识创造来为国家的边疆建设建言献策[9]56 - 63。三是学科知识的促动。作为人类学家,杨成志深知只有充分了解地方民族文化的情况,在国家治理框架内给予少数民族充分的发展空间,并因地制宜制定相应的社会文化事业建设方案,边疆开发与建设才有可能取得更大成效[5]286。因此,他一直坚持理论与实际相互结合的办法来建设学科,强调理论基础的重要性,同时也强调理论知识应用对于边疆建设的重要性:“作者认为我国今日边疆之开发,理论与实际同具平行之重要,盖理论为建设之先导,实际乃功绩之根本,非有科学根据之理论,断不能建其言,非有苦干精神之实际,断不能立其功,此两者实为边疆建设之大前提也。”[5]279

由此可以看出,杨成志所提倡的边疆建设理念,与其对民族理论的探索是互为一体的,都强调理论探索对于实际工作的指导意义。而在边政研究方面,他曾在《边政研究导论:十个先应认识的基本名词与意义》一文中对“边疆民族”一词做过界定:“所谓边疆民族者,实指公布于东四省的通古斯人或满洲人,居内外蒙古的蒙人,新疆青海及陕甘诸省而崇拜伊斯兰教的回人,居西藏西康的藏人和夷人,与滇的罗罗、摆夷,黔的苗夷,桂的苗瑶侗僮,粤的瑶黎,湘的苗瑶……包括各种氏族或部落或民族而言。”[9]55

在该文中,杨成志主要阐述了“边疆定义”“边疆问题”“边疆民族”“边疆文化”“边疆教育”“边疆调查”“边疆干部”“边疆文献”“边民博物馆”“边疆政治”10个核心问题,前述汪洪亮一文已对此文有充分讨论,此不赘述。其总体的观点是边疆与民族是互为一体的。西南、西北、东北等地边疆上居住着不同民族,若要开展边疆开发,既要从国家抗战大局出发,又必须十分重视边疆民族的社会实情,以选取适合的开发政策。

在当时的社会语境下,西南边疆地区作为抗战大后方,已经成为关乎中国存亡的关键区域。因此,他认为要建设西南边疆,就必须充分开展边疆开发人才培养,一方面为开发边疆提供教育、政治、军事等领域的实用人才;另一方面也输送更多高质量的研究型人才,对西南边疆民族地区社会实情有更加深入的理解,以为政府因地制宜推进开发政策提供参照。故在阐述其理论假设之后,他进一步提出了三个非常重要的学科建设规划。

(一)建设西南民族(国族或边疆)学院

《西南边疆文化建设三建议》一文附录的第一个纲要是《国立西南民族学院组织计划纲要》。该纲要的主要目的是希冀中央政府出面,在广西、贵州、云南、四川等地设立西南民族学院,并建议在云南昭通设立总院,以开展西南民族开发中所需人才的培养工作,该纲要有两个重要的方面值得今人借鉴。

其一,充分发挥民族学、人类学等学科对边疆建设的重要性。在纲要中,杨成志首先陈述了成立该机构的理由,认为全面抗战时期,西南地区已成为建国复兴的核心区域,而这一区域的少數民族在该区域生活的历史悠久,却因地理阻隔、民族特性、民族偏见、历代王朝的治边策略及民国政府开发边地的“率由旧章”等原因,仍处在困顿之中,“宜由中央速谋建立一学术机关,本调查与研究为经,施教育与文化为纬,以调整此严重问题之总解决”。他进而指出,国家提倡的“中国境内各族一律平等”之原则还仅仅是政治口号,认为“今日言开化边民之问题,论理直等于空谈,实干即表其工作”。欧美大国之所以能“蔚成团结强盛之主因,盖由其中央政府能使国内各族,不分彼此,同受文化、教育与政治三合体相等熏陶之下而使然也”。他进而指出问题的关键:“国家(Nation)与民族(Ethnic)两名词之真正含义,可分而又可合,盖前者系属政治支配之权力结合体,而后则为自然或生物之血统集团!以政治力量使各族团结于以国家之内,此为二十世纪任何国家所取之一般自然趋势,吾国自不能例外。”[5]286

在此基础上,他进一步对比了中外在民族学、人类学科学研究与国家政策施行上所存在的差异:欧美列强,能采用科学之“民族”之研究成绩,以实施其政治之“国家”政策,故无论治理其国内之人民,及其侵略下旨国外殖民,多依据其本国之人类学家伙民族学家研究报告而定政策。故百余年来,帝国主义之殖民地愈发展,而‘人之科学’(Science of man)进步愈见发扬其效用,竟被公认为“实用科学”(Applied secience)者,良有由也。反观吾国“开化边民”之工作进行,至今尚未定出一种调整而合理之“具体方案”,盖由政府既未施行“政治方针”应由“科学根据”为出发点,尤其是偏重“人事安插”而忽略“专材任用”,然则希冀民族主义之早日现,全国民族汉化之完全表现,岂能侥幸而得哉[5]286?

自顾颉刚与费孝通的学术争论之后,国内舆论大都同意“中华民族是一个”的观点,忌讳谈“民族”问题。但杨成志反对此说,认为若想最大限度发挥西南地区在抗战中所具有人力、物力等方面的作用,就必须正视西南地区各民族深受“土吏”“土酋”“土豪”等盘剥而处于水深火热之中的现实,正视民族的客观存在问题,而不能“忌药废医”。最后,他还列举了法国在越南设立的法国远东学院、英国殖民当局在缅甸与印度设立的英国皇家人类学会分会、美国在西华大学设立的西南民族研究所等机构对于西南民族的研究,指出本国的西南边疆民族研究应由本国来完成,而不能“任外人代庖”[5]287。

由此观之,虽然筹划西南民族学院并非杨成志个人所为,而是国家的一项政治任务之一。但是身为学者,他的立场很明确,就是要在充分承认西南民族的主体性,并开展民族学、人类学“科学研究”基础上推动西南地区的开发与建设,这在当时的舆论环境下,是难能可贵的。

其二,学院筹建方案的科学性与实用性。在陈述了建立该机构的理由之后,杨成志依次就名称、院址、筹备步骤、组织内容、训练期间与目标、经费来源之预算支配、希望结果等几方面内容展开陈述,并附上一篇名为“怎样提高西南民族的文化”的文章作为纲要附录。其中,在组织内容部分,杨成志将教员分为教授、教员和教官三种,同时还配有名誉、津贴和工作三种类型的研究员。在学生类型方面,亦分为三种:短期军事政治训练(由每县选送各族优秀青年十人至十五人)、小学教师训练(由曾受过教育之浅化青年选考出来,每县定五人至十人)、边疆田野工作训练班(招考大学毕业生十人至二十人,授予民族科学之短期训练,毕业后任为本院研究员,或调查员,或教员,专从事边疆分区与分工之研究,收集资料,刊行报告,并施行开化边民之一切实际工作)。

以上三种不同人才类型的培养,其目标亦有所差别。短期军事政治训练班的学员,其核心任务是学习三民主义政治理念与基础军事知识,为宣传国家政治理念和抗战做贡献。小学师资训练班主要培养小学老师,“希于十年内课培成各族本身教师一千名以上,为提高文化水准,及促进汉化社会之基础人材”。边疆田野工作训练班的学员“卒业后使其助长发展院务,培成为边疆各科研究专材,或处罚任各族巡回教育兼作调查之干员”。通过以上三种不同类型人才的培养,希冀该机构在边疆开发中的教育、学术、政治、军事、国防等五个方面发挥人才培养的作用[5]290。

(二)筹划中山大学边疆学系

受教育部所托,中山大学拟筹建边疆学系,该系的筹划与具体拟稿由杨成志来执笔,写成《国立中山大学文学院边疆学系组织计划纲要》,该纲要曾于1939年6月在中山大学文学院院务会议讨论通过,并呈给教育部审核,后附在《西南边疆文化建设之三建议》一文中发表[5]292 - 296。

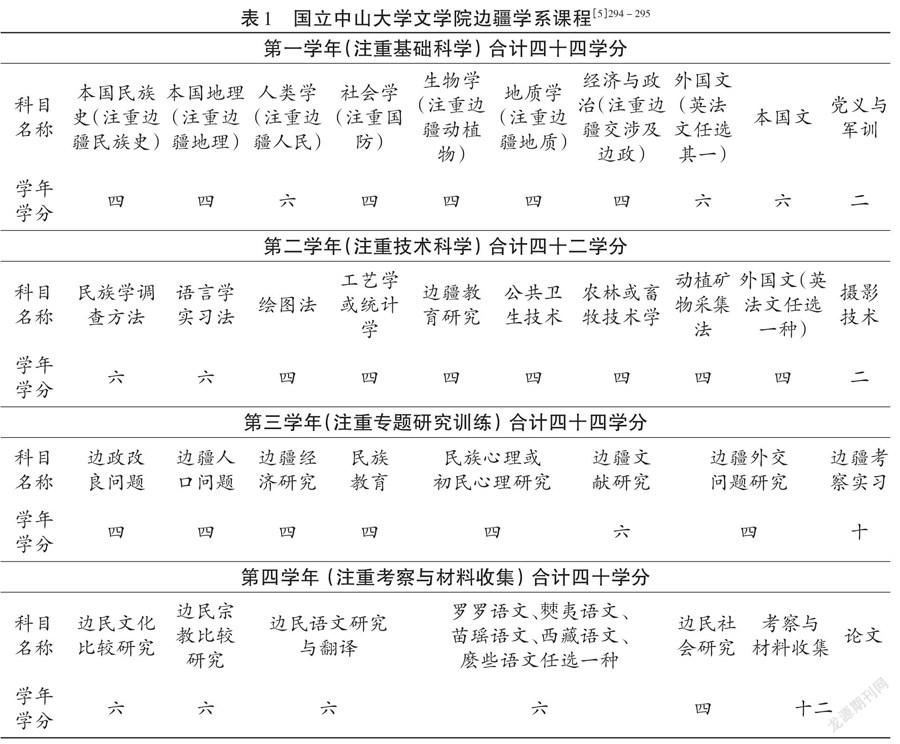

该纲要首先陈述了创办该系的理由,强调“科学”研究对于施行边疆开发的重要性,并指出边疆开发之所以未能取得很好的成效,是因为在开化边民(含文化、教育、社会建设)、改进边政(含政府、经济、资源)、巩固边圉(含史地、外交、国界)等三大方面问题上没有很好地解决。故而认为可通过成立边疆学系,培养输送专门人才,而促进上述问题之“总解决”。之后,他依次从宗旨、组织、经费、课程、研究专业、教授、招生几个方面来阐明设立该系的主要内容。“纲要”最大的亮点在于课程设置方面,杨成志通过不同类型的课程安排,充分体现“边疆学”专业的理论性与应用性。具体情况见下表。

从该表中我们可以看出,杨成志对每个学年段的学习重点都有充分考量,同时很注重边疆开发人才的基础学科课程与技术性课程的设置,其目的是通过综合型人才的培养,使毕业学生能得以胜任边疆开发过程中的各种工作。此外,在招生对象方面,纲要除了招收普通高中考生,还特意留一部分名额给西南地区土司优秀子弟,注重培养边疆民族地区的青年人才。最终,纲要指出该系的成立,不仅要在田野考察工作上有所作为,同时还要出版一系列边疆研究论著,并通过该系与边疆各地政府、土官建立联系,为学系师生开展研究工作打基础。由此可见,杨成志对边疆学系的筹划与边疆学专业的定位,并非仅从理论角度出发。有过多年田野调查工作经验的他深知,唯有处理好与地方土酋势力的关系,边疆建设才会取得更好成效,边疆学系的研究工作才能更好开展,因此在该学系的筹划方面可谓面面俱到。可惜当时正值全面抗战紧要关头,国民政府无力支持学系建设,计划纲要只能作罢。

(三)筹划中山大学人类学部

人类学学科建设一直是杨成志最为关心的事业之一。除了参与筹划上述两个与边疆建设有关的机构,杨成志还非常希望能够在中山大学建立一个可以招收研究生的人类学部。经过十余年民族调查与研究,他认为中山大学已经具备筹建人类学部的条件,故对筹划人类学部事宜加以陈述,拟了《国立中山大学研究院文科研究所设人类学部计划书》。该“计划书”首先从人类学的重要性和人类学的实用性陈述了成立该学部的重要性,并从研究、出版、教材等方面的积累,总结了中山大学文科研究所下的人类学学科发展历程,以说明成立该学部的可行性。

随后,计划书从学部组织、招考方式与课目、课程设置、设备等方面说明了学部的具体规划。在课程设置方面,计划书规定研究生培养分两年进行,第一学年课程包括文化或社会人类学、体质人类学测量法、史前考古学、语言学原理、大中华民族文化研究专题、现代人类学学说研究等课程。第二学年课程包括人类学田野工作实习、语言学实习、现代人类学方法与理论研究、人类生体学或生理学、人类化石学或地质学、大中华民族体质测量或文化比较研究。该计划书已在1939年7月中山大学研究院院务会议中决议通过,意味着人类学学科在中山大学建立了人才培养机构,杨成志借由此机构培养了一批人类学研究生,这对中山大学人类学学科发展具有深远意义。

杨成志以上的三个学科建设规划,体现出其在边疆建设与学科建设上抱持的巨大热忱。虽然以上三项规划,最终只有成立人类学部实现了,但他事无巨细的筹划,其目的都是最大限度的发挥边疆学、人类学、民族学等学科理论知识之力量,通过培养大量不同类型的人才来推动西南边疆民族地区的开发与建设。而且从杨成志的报告中,我们可以看出其筹划方案大都得到了中山大学方面的认可。只可惜当时战乱频仍,民国政府并未能支持具体的学科建设,成立西南民族学院和国立中山大学边疆学系的计划落空了。

三、杨成志边疆建设理念与学科规划的价值与启示

由以上的梳理,可见杨成志关于边疆建设的论著虽然不多,但是其提出的基本理念与实践构想,迄今仍然具有重要意义,归结起来主要包含以下三点。

(一)理论研究的建设性

杨成志不仅明确了民族对于现代中国国家建设的重要性,还提供了一些具有启示意义的理论构想。这些理论构想虽然具有片面性,但在以下两方面展现了其理论贡献。

其一,为我们更好地认识中国语境下的“民族”概念提供了理解路径。他在论说过程中不仅明确了国家与民族的密不可分,同时也提出二者“可合可分”,明确了作为民族研究单位的“民族”与作为现代国家构建要素的“民族”在名实上的区分,同时也强调了民族的客观自在性与其受制于国家政治实践的主观建构性之间的区别。在他看来,西南地区的民族更应是生物属性与文化相结合的人群组合体,而国家层面的民族更应该是一种政治实践,体现的是国家的意志。两者相辅相成,共同构成中华民族的整体。这其中,杨成志并未一味陷入国家主义而否认民族文化多样性,亦未掉进地方民族主义的窠臼中,充分承认国家整体建设与边疆民族地区的开发与建设是互为补充的。

其二,理论与实际相结合的具体路径。由于早年受到顾颉刚理论与实际两条腿走路思维的影响[2],他一直强调科学研究的理论性与实用性之区分与结合。故在开展民族理论探索时,他在将国家民族政策与民族研究相区分之时,也十分强调两者的结合。一方面,他为时人从民族学角度开展大中华民族文化研究提供了研究路径;另一方面,他也十分强调民族研究对于实现上述民族政策的重要性,并从培养人才,推进国民教育入手来解决这一问题。可见,他将理论与实际相结合的理念不仅停留在假设上,而是对这一问题有了系统的认知。

此外,在边疆民族问题的研究方面,他基于对民族、国家、种族等概念的整体认知,强调从民族学、人类学科学角度出发来研究作为实体的中华民族,而非只是在政治口号与名词解释上下功夫,这超越了部分与他同时代学者对于民族问题的认识,具有很强的建设性。同时,他强调边疆地区开发建设需要以民族学、人类学等科学研究为基础来施行相应政策,而非只是注重“人事安插”,同时强调边疆民族在教育、文化等方面的发展是其产生民族平等观念,从而形成国家与中華民族认同的根本,这一观点对于当代中国开展边疆民族地区社会建设中公共服务均等化等方面仍有很强的借鉴意义。

(二)学科建设的前瞻性

作为一名深具使命感的学者,杨成志一直主张学科建设应该理论与应用相结合,为国家培养边疆开发可用人才,并在边疆学、边疆研究和人类学学科建设的规划上展现了其前瞻性。

一方面,他注重边疆建设中所需要的不同人才类型,希望充分发挥教育机构在人才输出方面所具有的功能。基于对西南边疆民族地区社会状况的深刻认识,杨成志十分清楚边疆开发与建设需要不同类型的人才。因此在学科规划过程中,极为强调不同类型人才的综合培养。尤其是将地方实干型人才和高校中的研究型人才区分,既注重具体边政事务的专业性培养,又注重专业理论型人才的培育。而这一切设想的实现,端赖科学合理的课程与培训科目设置。这对于今日西部地区的開发与建设,仍有深刻的启发意义。

另一方面,他对边疆学、人类学等学科的定位与规划,迄今仍对我们开展长远的学科规划有借鉴意义。纵观杨成志在推动人类学学科建设上所做的努力,他一直强调人类学、民族学是边疆开发、“开化边民”的基础学科之一[5]58。人类学部的筹划,其初衷就是要培养更多具备人类学理论知识的学生。迄今为止,在中国的基础教育与高等教育中,很少传授有关于国人如何认识异文化人群并与之更好相处的系统知识。从此意义观之,杨成志80年前对人类学学科的认识及其基本定位,依旧是时下学人应加以提倡并力图去推动的。尽管近年有不少学人呼吁将人类学建设为一级学科,1但收到的回应甚少。高校学者更多的是开展理论性的研究与探讨,至于如何透过人类学的知识养成而向大众输出更多兼具学术观察与可读性的文字或影视作品,目前关注者寥寥无几。而如何透过相应课程的设置,为学生传授更多与当下社会需求相契合的理论与技能知识,迄今仍有待去探索。

(三)体用相济的借鉴性

如何结合理论与社会实际进行人才培养,以便更好地为社会服务,一直是中国人类学、民族学学科建设需要面对的问题。近年,已有不少学者指出中国的民族研究存在的问题,并从认识论、方法论等层面提出建议,1意识到中国民族学与人类学的人才培养存在诸多问题。

除了以上两方面价值,笔者认为,杨成志所提出的将理论应用于实际的学科建设思路,迄今仍有较大的可行性。在当下的中国民族研究语境中,学者的学术产出与国家建设的需求之间仍旧存在不小的鸿沟。尽管我们每年都产出大量的研究咨询报告和学术作品,但是有两大问题依旧是学科发展之桎梏:一是专业人才偏重理论而轻应用知识,致使毕业学生无法找到对口工作,专业吸引力很小。高校内的学科建设与人才培养,多是以理论教学为主,民族学、人类学学科的学生,并未掌握摄影、测量、图表绘制等实用技能,以至于所从事的工作大多与本专业毫无关联。加之民族学、人类学学科在高校教育系统中所占体量微乎其微,作为一种基本人文社科通识的人类学、民族学知识迄今依旧是一种臆想。

二是研究机构与政府部门之间的相互关联不足,就连民族宗教事务管理相关部门的工作人员,也甚少有相应的民族学、人类学、宗教学等学科训练。因此我们很难看到在相关职能部门工作的人员运用科学合理的调查研究方法来获得相关的业务信息,而为数不多的几所高校所培养的民族学、人类学专业学生亦无法将其学科知识运用于具体的行政工作中。

由此观之,在中国的人类学、民族学学科建设、地方应用型人才培养与高校研究型人才培养的结合及民族地区建设与专业型人才对于民族地区社会发展所具有的作用等方面,我们依旧可以从杨成志此前所做的探索中汲取更多宝贵经验。这种理论与实际相结合的“体用相济”理念,在中国的民族学与人类学学科规划与发展中,依旧深具借鉴意义和可行性。

参考文献:

[1] 何国强,唐凯勋.析中国民族学北派与南派的学术倾向——以吴文藻、杨成志为例[J].思想战线,2005(5):132 - 140.

[2] 刘志扬.本土、区域与中国民族学人类学学科体系构建——中山大学百年西南民族研究回顾[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2019(2):69 - 80.

[3] 周文玖,张锦鹏.关于“中华民族是一个”学术论辩的考察[J].民族研究,2007(3):20 - 30,107 - 108.

[4] 马戎主编.“中华民族是一个”:围绕1939年这一议题的大讨论[M].北京:社会科学文献出版社,2016.

[5] 杨成志.西南边疆文化建设之三个建议[J].青年中国季刊,1939(1).

[6] 杨成志.研究西南文化的立场[J].大风(香港),1938(5):131 - 133.

[7] 汪洪亮.民国时期的边政研究与民族学——从杨成志的一篇旧文说起[J].民族研究,2011(4):34 - 44.

[8] 娄贵品.“西南研究”与中国边疆学构筑——以《国立中山大学文学院边疆学系组织计划纲要》为中心的考察[J].思想战线,2011(2):141 - 142.

[9] 杨成志.边政研究导论:十个先应认识的基本名词与意义[J].广东政治,1941(1):56 - 63.

[责任编辑:刘兴禄]