公民逝世捐献与活体捐献肾移植的近期临床效果

2022-02-22潘佳善苏涌朱道方廖贵益

潘佳善 苏涌 朱道方 廖贵益

安徽医科大学第一附属医院1泌尿外科四病区,2药剂科(合肥230022)

肾移植是治疗终末期肾病的有效手段之一。但是肾源短缺是制约肾移植发展的瓶颈。为扩大肾脏来源,我国在允许亲属活体器官捐献(living donor,LD)的基础上大力倡导并推动公民逝世器官捐献(deceased donor,DD)工作,因此观察两种移植类型术后的临床效果是重要课题之一。另外,从20世纪50年代肾移植医学事业发展至今,随着科技的进步和免疫抑制剂的应用,肾移植手术已趋成熟,但是术后并发症因个体差异未能避免,如何有效地避免预后不良反应,同样是研究的热点之一。而多数肾移植研究人员仅关注了DD 组与LD 组术前供受体基本资料和(或)术后并发症发生的情况[1-3],少有在此基础上采取统计学手段展示术前供受体情况对受体术后预后的影响。本中心选取从2017年1月1日至2018年12月31日接受肾移植的254 例受者的资料(没有缺失任何一项数据)。回顾性地对两组的临床效果进行对比,并在此基础上分析术前资料对预后结果的影响因素,进一步阐述两种移植类型术后并发症的危险因素。

1 资料与方法

1.1 基本资料研究对象为自2017年1月1日至2018年12月31日完成的、具有完整随访资料的254 例肾移植病例,均为首次移植,所有病例供受者ABO 血型相同或相容,淋巴细胞毒性试验均为阴性,受者群体反应性抗体均为阴性。该临床研究和数据都经过患者知情同意以及伦理审查委员会通过。其中LD 组受体113 例,DD 肾移植组受体141例。其中,LD组男84例,女29例。年龄在13~65 岁之间,平均(31.6±8.4)岁。供受者关系:父母给子女共108例、女儿给父亲1 例(为血缘亲属)、兄弟姐妹之间捐献4 例。DD 组男性96 例,女性45例。年龄17~63 岁,平均(41.4±9.5)岁。

1.2 免疫抑制剂方案手术中、手术后第1、2天用甲泼尼龙500 mg(体质量50 kg 及以上)或250 mg(体质量50 kg以下)冲击治疗,手术后第3天120 mg,手术后第4 天80 mg,手术后第5 天40 mg。术后第6 天开始改为醋酸泼尼松片(Pred)10 mg 口服QD。不常规使用ATG 或舒莱等诱导。术后即开始口服吗替麦考酚酯胶囊(MMF)(1.0 g/d,分早晚各一次),术后第2 天常规加用他克莫司胶囊(FK506)[0.1 mg/(kg·d),分早晚各一次],维持期三联抗排斥方案:MMF+FK506+Pred,根据霉酚酸(MMF口服吸收后的核心成分)的AUC(血浆药物浓度—时间曲线下面积)调整MMF用法,霉酚酸的AUC 为30~60 mg·h/L;根据谷浓度调整FK506 用法,FK506 谷浓度治疗窗为:术后1、2~ 3、4~ 6、> 6 个月分别为(10~15、9~12、7~10、4~8 ng/mL)。

1.3 研究方法

1.3.1 观察指标收集两组病例的供受体性别、供受体年龄、受体体质量指数(body mass index,BMI)、术前以及术后3、7 d、1、2、12、24 个月的血肌酐值、供体的热缺血时间(warm ischemia time,WIT)和冷缺血时间(cold ischemia time,CIT)、术后住院时间、观察急性排斥(acute rejection,AR)、肾功能延迟恢复(delayed graft function,DGF)、肺部感染、移植肾失功等预后情况以及受体术后存活状况。

1.3.2 观察终点(1)随访至2021年7月1日;(2)若受者在术后截止随访时间内移植肾失功或死亡则视该时刻为观察终点。

1.3.3 肺部感染诊断标准(1)患者临床症状咳嗽,咳痰和发热:发热多为持续性或间歇性低热或高热而肾功能检验正常。(2)影像学检查我科主要以肺部CT 为主:肺部感染在影像学上显示有多灶性斑片状浸润阴影或者是不规则的结节阴影等特征性变化,报告显示双肺显著炎症。(3)血液监测:依据血象里中性粒细胞、C⁃反应蛋白高于正常范围来辅助诊断。其中我科以CT 平扫为诊断肺部感染的主要依据。

1.3.4 AR 诊断标准同时符合以下4 条,诊断为AR:(1)临床表现上每日监测血肌酐值,逐步下降后反弹,并连续2 d 逐步升高;(2)实验室检查中移植肾彩超排除肾脏积水、肾脏动脉、静脉狭窄、肾周血肿等;(3)治疗上MP 冲击和/或ATG 使用效果好。(4)病理学中移植肾穿刺诊断依据Banff 2017,证明有排斥反应存在[4-6]。

1.3.5 DGF 诊断标准移植1 周内至少需要血液透析1 次,或虽然未进行透析治疗,但在术后7 d时血肌酐值仍>400 μmol/L[7]。

1.4 统计学方法使用统计软件SPSS 23.0 和Graphpad prim8.0 进行数据分析或绘制图形。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,比较采用独立样本t检验;非正态分布的以M(P25,P75)表示,两组比较采用Mann⁃WhitneyU检验。计数资料以频率和百分比表示,两组比较用χ2检验和Fisher精确检验。Kaplan⁃Meier 生存分析法+Log⁃rank 检验(人存活率),术前供受体的一般情况对受体术后预后的危险因素模型利用logistic 回归模型进行统计分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

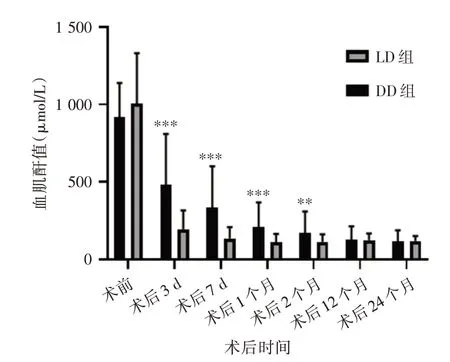

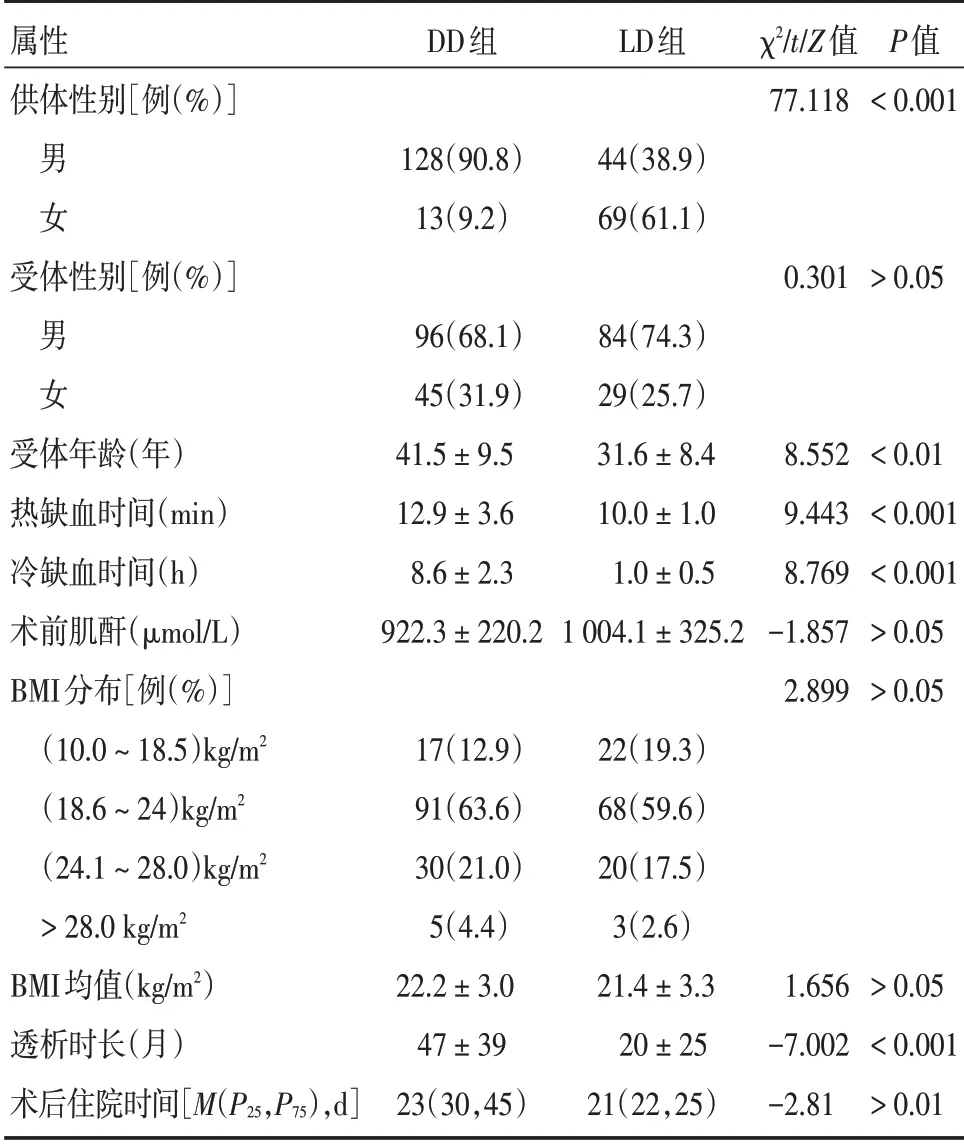

2.1 两组的受体性别、受体BMI 和受体术前、术后12、24个月血肌酐值比较DD组中受体男96例,女45 例;LD 组分别为男84 例,女29 例,两组性别分布上差异无统计学意义(P=0.30)。根据世界卫生组织制定的BMI 分级标准中国地区参考标准,将BMI 分为“瘦”、“正常”、“超重”、“肥胖”四个等级。并且DD组的BMI平均值为(22.2±3.0)kg/m2,LD 组的平均值为(21.4 ± 3.3)kg/m2,两组病例在BMI 分布上差异无统计学意义(P> 0.05,表1)。两组术前、术后12、24 个月的血肌酐值差异无统计学意义(P>0.05,图1)。

2.2 DD 组术后3、7 d、1、2 个月血肌酐值均高于LD 组DD 组术后3、7 d、1、2 个月血肌酐值均高于LD 组,差异有统计学意义(均P<0.05,图1)。

图1 DD 组与LD 组术前、术后血肌酐值对比Fig.1 Comparison of preoperative and postoperative blood creatinine values between DD group and LD group

2.3 DD 组热缺血时间、冷缺血时间、供体性别、供受体平均年龄、术前透析时间、术后住院时间显著高于LD 组DD 组141 例中术前接受腹膜透析20 例,接受血液透析115 例,腹膜透析更改为血液透析6 例,透析时间为(47 ± 39)个月。LD 组113 例中术前接受腹膜透析23 例,接受血液透析89 例,腹膜透析更改为血液透析1 例,透析时间为(20 ± 25)个月。DD 组术前透析时间显著长于LD组(P< 0.000 1)。DD 组WIT 平均时间为(12.9 ±3.6)min,CIT 平均时间为(8.6 ± 2.3)h;LD 组分别为(10.0 ± 1.0)min、(1 ± 0.5)h,两者数据差异有统计学意义(P< 0.001)。DD 组术后住院时间显著长于LD 组(P< 0.001,表1)。

表1 DD 组与LD 组资料统计学分析Tab.1 Statistical analysis of data in DD group and LD group ±s

表1 DD 组与LD 组资料统计学分析Tab.1 Statistical analysis of data in DD group and LD group ±s

属性供体性别[例(%)]男女受体性别[例(%)]男女受体年龄(年)热缺血时间(min)冷缺血时间(h)术前肌酐(μmol/L)BMI分布[例(%)](10.0~18.5)kg/m2(18.6~24)kg/m2(24.1~28.0)kg/m2>28.0 kg/m2 BMI均值(kg/m2)透析时长(月)术后住院时间[M(P25,P75),d]DD组128(90.8)13(9.2)96(68.1)45(31.9)41.5±9.5 12.9±3.6 8.6±2.3 922.3±220.2 17(12.9)91(63.6)30(21.0)5(4.4)22.2±3.0 47±39 23(30,45)LD组44(38.9)69(61.1)84(74.3)29(25.7)31.6±8.4 10.0±1.0 1.0±0.5 1 004.1±325.2 22(19.3)68(59.6)20(17.5)3(2.6)21.4±3.3 20±25 21(22,25)χ2/t/Z值77.118 0.301>0.05 8.552 9.443 8.769-1.857 2.899 1.656-7.002-2.81 P值<0.001<0.01<0.001<0.001>0.05>0.05>0.05<0.001>0.01

2.4 DD 组围手术期DGF 发生率、术后随访时间内肺部感染、AR 发生率均显著高于LD 组DD 组随访时间为(34.9 ± 14.0)个月,LD 组随访时间为(40.7 ± 8.0)个月;围手术期,DD 组DGF 发生率29.1%(41/141)显著高于LD 组的DGF 发生率4.4%(5/113)(P<0.001)。术后随访时间内,DD 组肺部感染发生率23.4%(33/141)显著高于LD 组的肺部感染发生率3.5%(4/113)(P< 0.001)。DD 组AR发生率14.9%(21/141)显著高于LD 组的AR 发生率8.0%(9/113)(P<0.001)。

2.5 DD 组移植肾丢失率显著高于LD 组在随访时间内,DD 组移植肾切除5 例、移植肾失功恢复透析11 例,总的移植肾丢失率(移植肾切除或移植肾失功恢复透析)11.3%(16/141)。移植肾切除的主要原因是肾周感染并发严重出血、移植肾DGF 伴肾周感染。LD 组在此期间移植肾丢失1 例(P<0.000 1)。

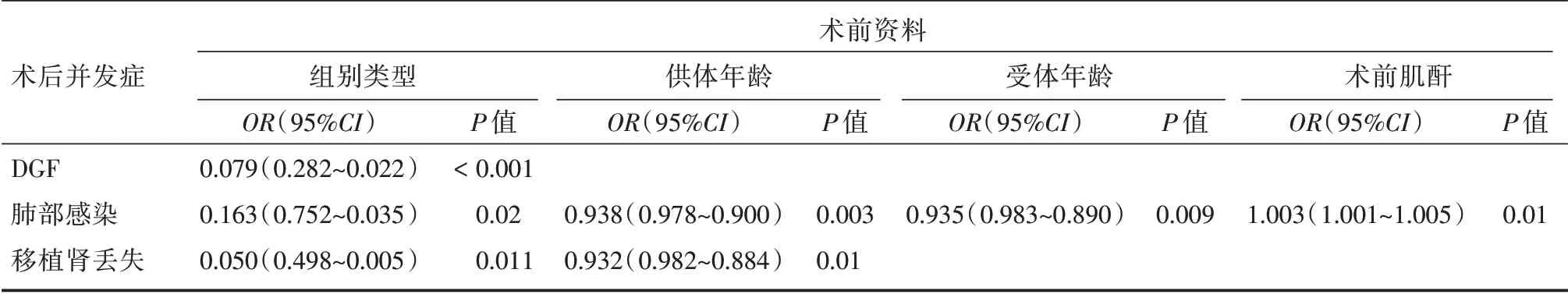

2.6 两组移植类型术前资料对术后并发症的影响分别将两组移植类型以及两组术前供、受体年龄、肌酐水平等基本资料做多因素的logistic 回归分析,见表2、3。

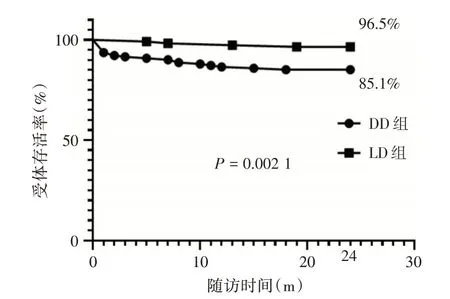

表2 预后状况的危险因素分布表Tab.2 Distribution of risk factors for prognosis

2.7 DD组人存活率显著低于LD组DD组的肾脏捐献者共有92 人纳入此次统计中,均在医院获取,供体死亡前肌酐平均值为(112.9 ± 87.4)μmol/L。供体死亡原因中“创伤”和“脑血管意外”人数占比最多分别为55 例和28 例,其余原因还包括“重型病毒性脑炎”2 例,“重症化脓性脑膜炎”1 例,“中枢神经系统感染”1 例,“低氧性脑损伤”2 例,“呼吸衰竭”1 例,“心肺复苏后抢救无效”2 例。

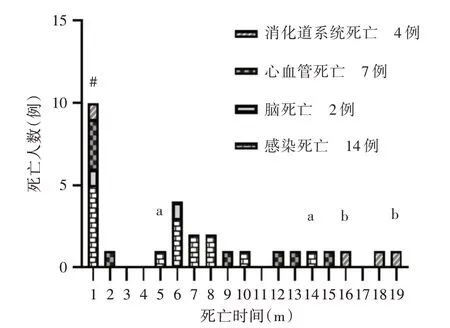

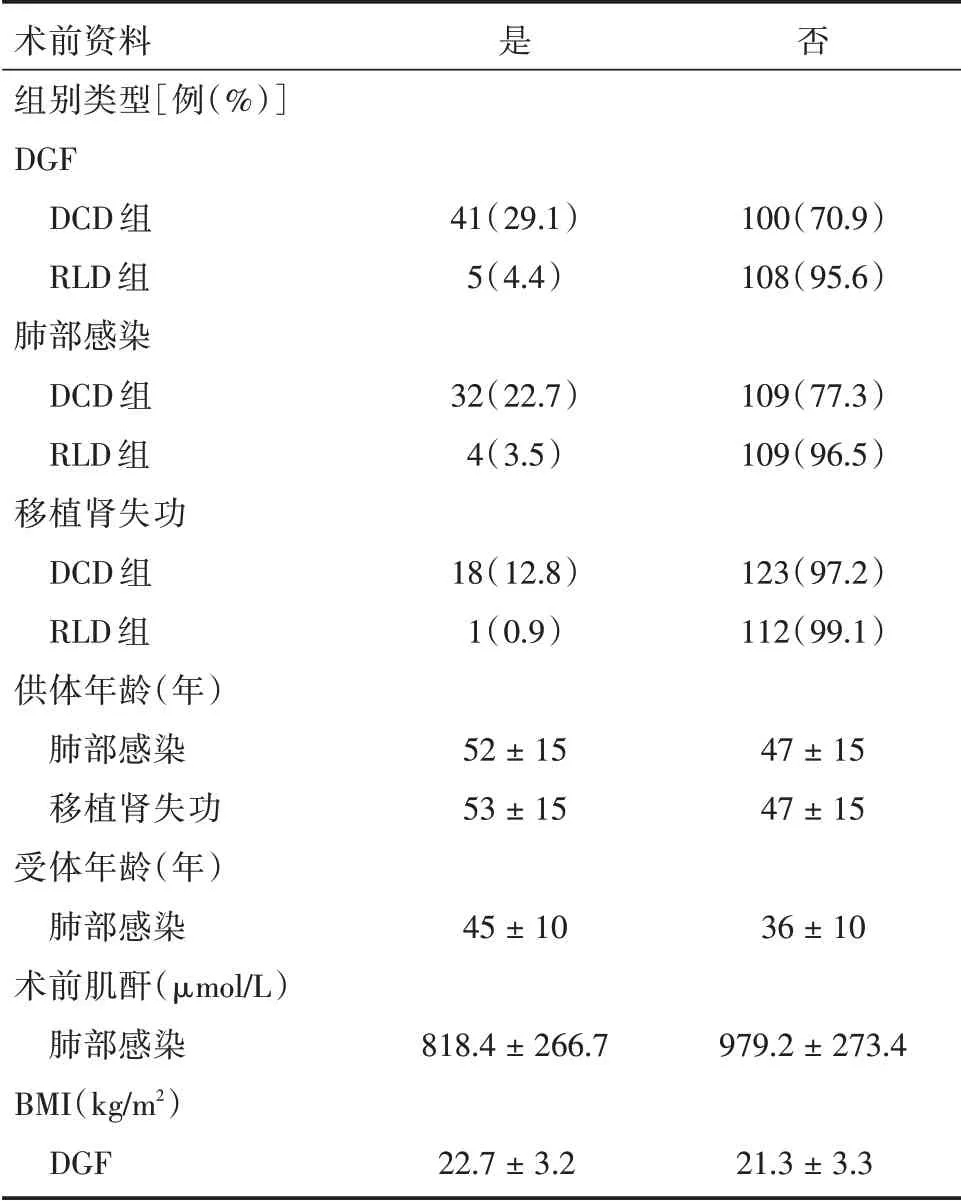

DD 组141 例随访时间至2021年6月1日共死亡22 例,其中围手术期死亡10 例(47.6%),出院后再次住院死亡12例。LD组113例随访共死亡5例,均死于围手术期外,两组死亡原因以及时间情况见图2。DD组人存活率85.1%,LD组人存活率96.5%。DD 组人存活率显著低于LD 组(P=0.001 1),两组的K⁃M 生存曲线见图3。

图2 受体术后死亡原因及时间分布图Fig.2 The cause of death and time distribution of recipients after surgery

图3 DD 组与LD 组受者生存K⁃M 曲线图Fig.3 Comparison of survival K⁃M curves of recipients in DD group and LD group

表3 术后并发症的危险因素分布表Tab.3 Distribution of predictors of prognosis±s

表3 术后并发症的危险因素分布表Tab.3 Distribution of predictors of prognosis±s

术前资料组别类型[例(%)]DGF DCD 组RLD 组肺部感染DCD 组RLD 组移植肾失功DCD 组RLD 组供体年龄(年)肺部感染移植肾失功受体年龄(年)肺部感染术前肌酐(μmol/L)肺部感染BMI(kg/m2)DGF是41(29.1)5(4.4)32(22.7)4(3.5)18(12.8)1(0.9)52±15 53±15 45±10 818.4±266.7 22.7±3.2否100(70.9)108(95.6)109(77.3)109(96.5)123(97.2)112(99.1)47±15 47±15 36±10 979.2±273.4 21.3±3.3

3 讨论

肾脏移植是治疗尿毒症最为有效的手段,但肾源短缺是目前制约肾脏移植发展的瓶颈。我国目前合法的肾脏来源包括DD 捐献以及LD 捐献,对比这两种不同肾源的近、远期临床效果一直是肾脏移植医师关注的重点。本文立足单中心移植池的数据来展示DD 与LD 肾移植临床效果以及挖掘术前与术后数据之间隐藏的联系。两组基本资料情况是DD 组的供体性别男性占绝大多数90.8%(128/141),而LD 组是女性供体占多数61.1%(69/113),供体年龄、透析时长、住院时间DD 组均较长,这与国内外多数文献报道相一致[8-11]。

在两组预后对比方面,各个文献报道不尽相同。ZHANG 等[8]经过近20年的观察,发现相较于DD 捐献,LD 捐献后肾功能的恢复更快、术后DGF发生率更低、20年的人/肾存活率更高。但另一方面,郭霜等[12]报道DD 组(21 例)与LD 组(45 例)术后DGF 并发症差异没有统计学意义。XIONG等[13]发现DD 组(524 例)术后5年的肾功能要好于LD 组(536 例)。我中心对LD 组和DD 组的统计表明,DD 组术后3、7 d、1、2 个月血肌酐值均高于LD组,在第12、24 个月两组的血肌酐值无明显差别,DD 组肺部感染、DGF、AR、移植肾丢失率发生率显著高于LD 组,LD 组人存活率显著高于DD 组,但主要集中在术后前3 个月,术后3 个月之后DD 组并发症发生率显著降低,总体上,活体器官捐献的肾源临床效果要优于死亡器官捐献。

LD 由于有良好的组织配型、充分的供受体术前准备以及最短的肾脏热缺血、冷缺血时间,理论上这些优势使LD 的近、远期临床效果都要优于DD。并且,本研究中DD 组受者年龄更大,透析时间更长,因为年轻的尿毒症患者更容易获得来自父母等的亲属活体捐献肾脏,而年龄较大者则主要寄希望于DD,这也是影响DD 肾移植近、远期临床效果的因素之一[14]。

LD 虽然有良好的临床效果,但会对一个健康人带来创伤,并会给捐肾者带来远期成为“无肾人”的潜在威胁,因此,国家对于LD 有严格的伦理要求。目前,我国DD 仍是肾脏来源的主流,2019年我国DD 捐献肾移植约占肾移植总量的86.8%,在肾源严重短缺的大背景下,追求移植数量与追求移植质量的平衡中提高DD 肾移植的近远期临床效果。本研究需要从多个环节、多个层面加强或改进工作以提高DD 捐献的近、远期临床效果,主要可以有以下三个方面:(1)大力推动器官捐献工作扩大供体来源,尽可能使用高质量的捐献肾脏;(2)运用lifePort 肾脏持续低温灌注保存[15-16]、缺血预处理[17-18]、瑞芬太尼等药物[19]改善肾脏缺血再灌注损伤;(3)尽量匹配组织配型最优、体质良好(透析时间短、基础疾病少)的受体。

另一方面,为了使更多接受移植的患者获益,临床目标始终是提高不同移植类型的预后情况,因此,在对比两种移植临床效果之后,影响预后的危险因素也是关注点之一。通过分析发现组别类型对术后DGF、肺部感染和移植肾失功等并发症的发生存在影响,这证实了观察到的临床情况,同时也量化了原先文献报道的LD 肾移植临床效果好于DD 组。除此之外,供体年龄对术后的肺部感染、移植肾失功存在影响因素,LIM 等[20]报道供体年龄越大,移植肾功能越差,移植肾丢失、DGF 等并发症的发病概率越大,佐证了本研究结果。本中心数据当中,供体年龄普遍较大,50 岁以上的供体有36 例(约占39.1%),且36 例捐献前的平均肌酐值为111.9 μmol/L,另外,供体死亡原因为脑血管意外的有28 例(约占30.43%),这一系列数据表明供体高龄增加了患者术后发生肺部感染、移植肾丢失的概率。随着全球人口老龄化加重,越来越多的老年人进行肾脏移植是临床现实,需要临床医生以及相关部门改变评估供体风险因素和受体并发症的策略,以及器官分配和免疫抑制的个性化等方法来优化,这也是本篇文章欲阐述的观点之一。

而且,研究结果发现受体年龄较大的发生肺部感染的危险因素在增大,如HEMMERSBACH⁃MILLER 等[21]报道与年轻受体相比较,老年受体是肾移植术后死亡的强相关独立危险因素,这也是DD 术后效果差于LD 组的因素之一。而研究中还发现受体年龄的增大亦可能增加肺部感染的风险,对于受体年龄影响术后肺部感染的发生率的报道较少,这或许是发现的新亮点,也需要在日后诊疗和随访中继续追踪,并加以验证。术前受体的肌酐值通过logistic 回归的OR 结果看,对术后DGF 和移植肾失功没有影响,对肺部感染的影响也是几乎为零,这给外科医生在匹配供受体时减少对受体肌酐值的顾虑提供了数据支持。综上,本文利用受者术前的数据量化了发生DGF、肺部感染、移植肾失功等风险程度。这有益于移植科医生在术前供受体匹配上尽量避开或降低危险因素,也有助于对术后并发症提早做出预防措施。本研究中还存在着不足之处,本文缺少了受体的基础疾病(如高血压、糖尿病)记录等可能影响预后的数据[22-23]。两组对比时间不够长,还需进一步随访。术后并发症的危险因素还需日后多中心多样本加以验证。

总之,虽然DD 是目前肾脏来源的主流,但其近期临床效果要差于LD 肾移植,需要从多方面提高DD 预后情况。并且,结果显示,术前数据影响着术后DGF、肺部感染、移植肾失功的进展,希望在这些危险因素中可以找到提高受体预后的有效方法,进而通过医学手段去帮助患者延长生命和提高生活质量。