9例体外膜肺氧合联合连续肾脏替代治疗一体化支持的护理报告

2022-02-22黄夕华高永霞吴娟张劲松陈旭峰梅勇管玉珍宋燕波

黄夕华 高永霞 吴娟 张劲松 陈旭峰 梅勇 管玉珍 宋燕波

体外膜肺氧合(ECMO)是一种短期辅助和生命支持系统[1],作为现阶段应用广泛的抢救技术,其本质为使重症患者的心肺得以调整,并由患者机体对受损的心肺功能予以自我修复,其辅助治疗效果显著[2]。同时,ECMO治疗也有多重并发症,有研究[3]认为,在接受ECMO治疗的患者中,出血与血栓是最常见的并发症之一。连续肾脏替代治疗(CRRT)则能够对患者的肾脏进行最大限度的模拟,以此对水及溶质予以持续、大量且缓慢地清除,由此稳定患者的机体内环境,并缓解其肺水肿症状[4]。CRRT通过对流模式溶解杂质及水分,清除体内代谢废物[5]。有研究[6]认为,连续肾脏替代有利于调节机体免疫紊乱状态。另有研究发现[7],连续肾脏替代疗法仿照人体的肾脏功能,可通过纠正电解质异常、酸碱失衡,有效清除机体内的炎症因子,使患者内环境处于相对稳定的状态。在《成人体外膜肺氧合循环辅助专家共识》[8]一文中指出,患者在应用ECMO辅助时若出现急性肾损伤,则应尽早采用CRRT措施,由此可稳定危重症患者的病情发展。本文旨在研究应用ECMO联合CRRT患者的一体化支持护理,观察对其护理的效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象

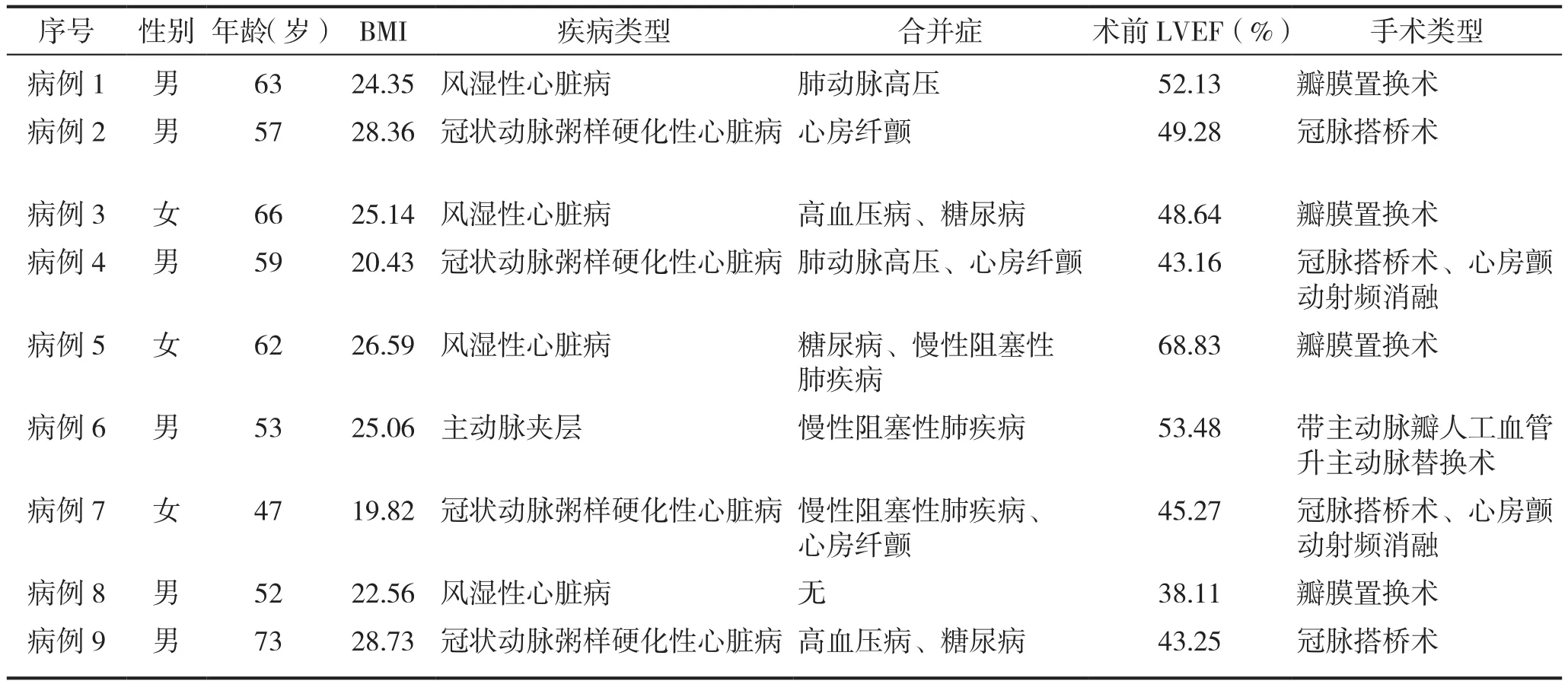

以2017年6月—2019年6月南京医科大学第一附属医院急诊及ICU收治的9例需使用ECMO联合CRRT的患者为研究对象,患者的性别、年龄、BMI、疾病类型、合并症、术前左室射血分数(left ventricle ejection fraction,LVEF)及手术类型等一般资料见表1。

表1 患者一般资料(n=9)

1.2 方法

1.2.1 生命体征监测 因该类患者均存在病情较重、生命体征不稳定等特点,且在应用ECMO的过程中表现为低血压、心率波动及血氧分压较低等情况,故在针对该类患者的护理过程中,应首先关注其病情变化,为其持续监测生命体征,具体措施如下。①责任护士了解患者的基本病情、既往病史及手术情况;患者接受CRRT治疗前0.5 h,为其缓慢引血,并控制流速为50~80 ml/min,由此避免血流速度过快或过慢致使患者出现生命体征异常;在患者出现异常体征时,为其降低血流速度,并停止超滤操作,若在停止后5 min内无法恢复平稳体征,则遵医嘱为患者结束CRRT治疗,并继续观察其体征。②在患者接受治疗后30 min,即患者生命体征相对平稳时,遵医嘱为其调节所需的血流量、置换液量、透析液量及超滤量等参数;以转移的CRRT治疗单对患者的生命体征、CRRT机器上监测的各项压力指标予以记录,同时每间隔1 h对超滤量予以统计。③患者若出现发热症状,则可将其加温器暂停使用,或将加温器管路置于低温环境中;患者体温若低于35℃,则可将加温器适当升高;密切注意应用加温器调节体温的患者,并每间隔1 h测量1次体温,结合患者的体温变化调节加温器。

1.2.2 应用抗凝剂 患者在接受手术治疗后24 h内开始应用ECMO进行支持治疗,与此同时应结合其手术方式、术中出血量及引流量等参数为其选择适宜的抗凝剂。患者若出血量较大,则不予以抗凝,但应对其每4 h进行活化凝血时间监测记录;患者在接受手术治疗后24 h,若出现明显的引流量减少,则结合患者的活化凝血时间应用肝素进行抗凝。患者在应用ECMO及CRRT进行辅助治疗后,控制患者的活化凝血时间为基础值×1.8,即200~250 s之间。在患者应用抗凝剂前,应了解患者的基础活化凝血时间;在患者应用肝素钠等抗凝剂透析1 h后,若其活化凝血时间未达到基础值×1.8,则增加肝素钠等抗凝剂的使用量,并复测活化凝血时间数值。若患者的活化凝血时间变化较大,则在对其肝素用量予以调节后,再次对其活化凝血时间进行复测,以此避免肝素使用不当导致出血或凝血。在应用肝素等抗凝剂时,应对患者的血小板、血红蛋白等指标予以密切观察,并观察患者的皮肤及黏膜是否出现出血点等问题;观察患者的痰液、引流液、胃液、尿液及大便等颜色,若存在出血倾向则及时向患者的主治医师汇报。

1.2.3 透析管路护理 在患者接受CRRT治疗时,应用20 ml注射器抽出其穿刺管动静脉处的封管肝素液,且在每侧抽出2 ml的血液,在抽取过程中应尽可能保持轻柔,以此保持其血管通畅。若在此过程中,遇患者静脉插管通路不畅,则在排除血栓因素后,对其余因素予以排查,如静脉插管脱出、打折。当患者的静脉插管贴壁时,则适当转动插管。患者若在治疗过程中出现血流量不足等情况,其护理人员应首先检查静脉插管处是否出现扭曲、打折等情况,并观察透析管路及传感器处是否出现血栓现象,观察患者的血压是否出现明显的降低情况;在患者出现上述情况后,则给予适当的纠正措施,若患者因此无法继续治疗,则在患者回输血液后,予以相应的处理措施。在患者结束1次的CRRT治疗后,给予其12 500 U的肝素钠溶于2 ml 0.9%氯化钠溶液中,行静脉穿刺管路予以封管,并包扎。在应用透析静脉插管时,应做到专管专用,以此避免管内血栓或交叉感染;同时应尽可能减少对管路造成的扭曲、挤压等人为因素所致的管路形变。患者接受治疗时,应密切注意透析管路装置滤器两端盖内血液分布情况,观察颜色是否变化及是否出现索状凝血丝;若出现凝血及血栓等情况,则应及时采用0.9%氯化钠溶液冲洗管路,若在滤器内出现血栓,则应及时更换管路。

1.2.4 预防感染 将无菌化理念贯穿整个治疗过程,在进行管路连接时,对穿刺处、插管连接处均予以碘伏消毒,并采用无菌纱布覆盖穿刺点。在对患者进行静脉插管后,采用无菌治疗巾予以铺垫。若透析插管的管腔暴露于空气中,应及时进行消毒处理;若导管的肝素帽取下,则立即以无菌注射器连接,并对其与CRRT管路的连接口消毒,而后采用无菌纱布包裹。为患者换药时,若出现皮肤红肿,伴有脓性分泌物等情况,立即通知其主治医师,并妥善处置伤口。

1.3 观察指标

以患者的LVEF、白蛋白、总胆红素、血肌酐、部分活化凝血原酶时间、肌酸激酶同工酶、乳酸、B型钠尿肽、应用ECMO后应用CRRT时间、ECMO辅助时间、CRRT辅助时间及主要并发症情况作为本次研究的观察指标。

2 结果

2.1 生存出院及院内死亡情况

本次研究所纳入的9例患者,在接受相关护理后,6例患者最终成功撤离ECMO联合CRRT,其中1例患者因撤离后出现感染导致死亡,其余5例患者生存并出院;其余3例无法撤离ECMO及CRRT的患者,其中1例因家属放弃治疗致死,其余2例则因顽固性低心排血量综合征致死。9例患者应用ECMO相关指标情况见表2。

表2 生存出院及院内死亡患者应用ECMO相关情况

2.2 主要并发症

9例患者中,共6例出现相关并发症,但患者均无出现插管部位出血或血栓,以及神经系统的相关并发症,生存出院的5例患者中并发下肢缺血1例,血行感染1例;院内死亡的4例患者中并发下肢缺血1例,血行感染2例,引流增多或接受二次开胸1例。

3 讨论

ECMO作为现阶段抢救危重患者的最终治疗方式,其所提供的有效呼吸循环支持,对患者的心肺功能恢复具有积极影响,故广泛应用于ICU及相关科室的危重患者[9]。多项研究认为[10-12],心血管疾病患者在接受相应的手术治疗后,或多或少都会出现再灌注损伤、炎性反应等情况,由此明显提升低心排综合征的发生概率;针对此类情况,通常应用血管活性药物进行保守治疗,虽能获得一定效果,但疗效有限,故应用相应的机械辅助循环可有效提升治疗效果[13]。在ECMO辅助治疗期间,患者的心脏负荷得以减轻,其肺部组织得以修复愈合,由此为其顿抑的心肌进行恢复[14]。CRRT辅助治疗则在ECMO的治疗基础上,对患者体内毒素及炎性物质产生清除作用,由此维持其内环境的稳态[15]。

本次研究所应用的ECMO联合CRRT一体化支持护理,从生命体征、抗凝剂的应用、透析管路护理及预防感染4个方面展开护理活动。患者在接受本次研究所应用的护理方案后,其生存状况尚可,院内死亡患者其术后情况相较于未采用相关护理措施干预的患者同样更为良好。在对患者进行严密的生命体征监测后,患者出现细微的机体情况变化,护理人员均可及时察觉,并立即上报,由此降低了患者在围术期死亡的概率。在应用相应的抗凝剂后,患者的血凝及血栓情况得到明显改善,为患者维持了适当的活化凝血时间,并在血栓栓塞风险及出血并发症间寻得以平衡点,对于患者的抗凝剂应用强度具有较好的参考价值。针对透析管路的护理则可保持管路系统的清洁,由此为患者营造良好的辅助治疗环境。预防感染为该类患者护理的重中之重,本次研究中患者所出现的血行感染为最主要的并发症,在死亡患者中,血行感染概率更高,且感染对于患者的预后具有极大的负面影响,故针对应用抗生素,合理选择抗生素级别;同时注意患者的胃肠道保护,给予其肠内营养,由此可明显减少血行感染的发生。

综上所述,针对ICU及相关重症患者,应用ECMO联合CRRT治疗并采取一体化支持护理能够有效改善患者的预后,提升其生存质量,降低院内死亡概率。