基于列车晚点情况时的地铁运营调整自组织机制

2022-02-09北京地铁运营三分公司田若冰

北京地铁运营三分公司 田若冰

当行车处于高密度状态时,一旦城市轨道交通系统出现列车晚点问题,会导致后面的列车出现连带晚点现象,进而形成列车晚点传播模式,导致列车运行秩序被严重打乱,甚至还会严重影响其他线路运营状态。所以,结合列车晚点情况,针对性地制定地铁运营调整策略,从而保证地铁运营调整自组织机制构建水平。

一、晚点情况下的地铁列车运行调整

(一)列车运行晚点的产生与传播

列车沿着线路进行稳定运行时,一旦受到自身、外界等各种因素的影响,其运行轨迹会出现一定的偏离现象,导致列车运行轨迹偏离设置好的列车运行图,从而形成列车晚点现象。例如:当列车客流量规模过大时,会造成因停留时间延长而导致列车出现频繁晚点现象,此时,一旦驾驶员驾驶操作不规范或者设备设施出现异常问题[1],会导致列车在指定的区间内因运行时间不断延长而增加列车晚点出现概率。对于大部分地铁线路而言,其列车运行方向会严重影响相邻列车运行状态,正在运行的列车出现晚点,同时在短时间内无法快速恢复到正点,此时,一旦相邻列车运行间隔达到所设置好的最小追踪间隔[2],会自动偏离所设置好的计划运行图,从而产生一定的晚点传播模式,造成相关列车出现连带性的晚点现象。影响相邻列车晚点传播模式的因素主要包含列车晚点程度、列车运行控制平台冗余时间、列车运行间隔时间等因素。所以,行车调度员要结合实际情况,科学地调整和控制相邻列车运行状态。

(二)晚点情况下的列车运行调度调整目标

地铁运营方要结合乘客实际出行需求,利用各个列车时空分布规律,完成对列车运行图的制定,通常情况下,调度员要严格按照所设置好的运行图,对相邻列车进行组织,从而形成满足列车运行图制定需求的服务模式。当相邻列车出现晚点问题时,其区段间隔会出现一定程度的偏差问题,导致列车运行相关服务质量不断降低,所以,为了避免以上不良现象的出现,行车调度员要及时调整和优化相邻列车开行间隔时间,确保列车运行间隔均衡性,从而为列车运行提供高更加优质的服务。

(三)晚点情况下列车运行调度人工调整手段

当相邻列车出现晚点现象时,行车调度员通过利用列车运行控制系统,对列车运行图冗余时间进行科学调整和控制,并逐个调整地铁线路列车运营状态,一旦出现突发线路故障问题,会增加列车运行延误风险、列车运行中断风险,此时,仅仅利用列车运行控制系统,难以对列车运行时间进行有效的调整和修正,导致列车晚点传播问题频繁出现,造成列车运行间隔出现较大的偏差,甚至引发列车运行秩序混乱问题。由此可见,行车调度员要采用人工选择的模式,完成对列车运行调整方案的制定。另外,结合各个列车运行晚点问题,行车调度员要在综合考虑列车运行间隔均衡性等特点,实时调整和控制列车运行间隔。本次调整内容主要包含列车扣停、载客跳停、列车始发点调整、列车运行等级调整、列车停站时间调整、列车折返方式调整等。通过采用列车加开、交路变更等措施,可以科学地调整和控制列车前后运动顺序,同时,还要结合所设置好的线路条件,完成对所需列车运营晚点场景的设置,例如:当列车出现运行故障问题、线路短路等问题时,需要构建所需要的线路中断场景。最后,行车调度员在保证在线列车运动顺序恒定不变的基础上,加强对地铁运营调整自组织机制的研究和制定。

二、基于群体协同的列车运行调整自组织机制

(一)列车运行调整机制转变

结合列车自动监控系统智能化控制水平,对列车运行调度模式进行划分,使其被划分为以下两种模式,一种是自动调整模式,另一种是人工调整模式,相关调度员通过运用人工调整模式,借助自身专业技能和工作经验,对列车运行模式进行科学调整[3]。调度决策运用是否合理,与调度员所发送的人工指令之间存在很大的关系。在列车自动监控系统的应用背景下,可以将单条线路列车运行等效为相应的组织系统,并利用若干个列车,完成对该系统的构建,并结合列车晚点情况,对列车运行模式进行科学化调整,列车运行过程属于典型的他组织过程,在他组织过程模式的应用背景下,相关部门对列车运行的灵活性、调整性提出了更高的要求,这就要求调度员必须具备较高的业务和能力[4]。随着新线数量的不断增加,客流量呈现出不断增加的趋势,同时,还增加了线路设施设备的多样性,调度员在短时间内无法有效适应这种复杂、多变的线路运营环境,这无疑严重影响了应急处置工作的有效开展。所以,调度员要重视对智能体概念的运用,对地铁运行系统内的各个列车进行组合,从而形成一个智能个体,此外,还要加强对列车智能体之间交互规则的制定[5],避免列车运动受外界因素干扰,从而确保列车运动井然有序,此外,为了更好地组织各个列车智能体,调度员无须借助外界力量,通过利用各个列车之间的协同作用,促使列车运行系统向有序化、数字化方向不断发展。

(二)列车运行调整的自组织机制

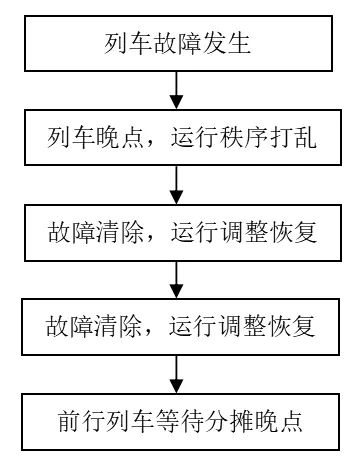

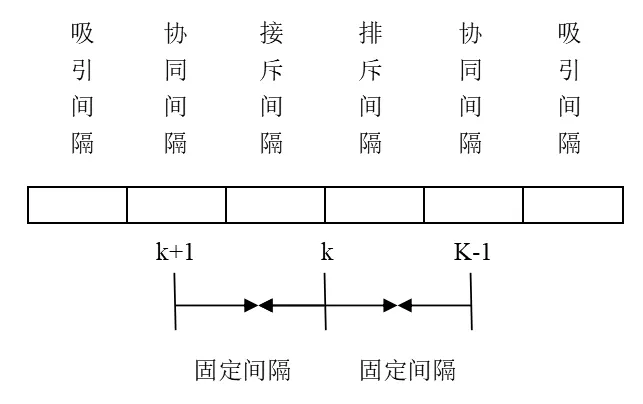

调度员通过借助智能体之间的组织力,对系统内部各个元素进行协同化处理,同时,还要结合列车运行调度实际需求,完成对各个列车智能体之间协同运动关系的构建。此外,通过利用各个列车智能体的协同关系,严格按照如图1所示的列车故障场景下的行车组织流程,对列车之间的追踪运行流程进行不断地优化和完善。从图1中可以看出,各个列车运行时间一旦受到列车故障问题的影响,会出现列车晚点现象,当列车故障被彻底解决后,通过对列车运行状态进行科学调整和恢复,确保列车运行的有序性,只有这样,才能最大限度地提高列车运行图服务质量。由此可见,列车运行自组织机制构建核心是充分利用不同时间间隔列车的协同运动关系[6],在此基础上,还要精确化描述各个列车间运动协同过程。研究结果表明:尽管列车群表现出较高的关联度,但是,各个个体与相邻列车之间会产生相应的交互作用。此外,通过借助相邻列车之间所形成的排斥力,确保列车运动的统一性。将各个列车运动距离划分为以下三个层级:(1)排斥区域。其他个体的运用,通常会对该各个体产生一定的排斥力[7],这也是该个体所希望的。(2)协同区域。其他个体的使用,通常会与该个体的运动趋势保持一致,确保两者之间形成一定的协同关系。(3)吸引区域。其他个体的运用,可以对该个体产生一定的吸引力[8],这也是该个体所希望的。当该个体不在该吸引区域内,其他个体的使用,将不会对该个体产生相应影响。结合所设置好的相邻个体间运动距离,形象化描述列车实际运行间隔,当列车严格线路进行稳定运行时,要根据各个列车间的位置关系,科学地设置一维运行间隔,同时,还要结合所设置好的相邻列车运动关系,对相邻列车运动关系的距离进行科学划分,确保其划分为以下几个组成部分:(1)协同间隔。根据所设置好的列车运行冗余时间范围[9],将列车间隔设置在可接受范围值,并利用列车运行控制系统,对协调列车运行模式进行调整。(2)排斥间隔。当各个相邻列车之间的运行间隔不在可接受的范围内,通过利用列车之间所产生的排斥作用,可以有效地拉大各个列车之间的运行间隔。(3)吸引间隔。当各个列车运行间隔处于可接受的范围时,邻近列车的运用,可以对该列车产生较大的排斥力,确保各个列车运行间隔缩短最低。另外,当各个列车之间的运行间隔远远超过所设置好的可接受范围时[10],仅仅利用在线列车,难以借助各个列车之间的协同作用,满足多个乘客运输需求,在此基础上,通过利用列车运行控制系统,可以将各个列车间隔设置在可接受的范围内。总而言之,通过加强对地铁运营调整自组织机制的构建,可以不断地提高各个列车运行间隔感知力,并对各个列车运行间隔进行科学的调整和控制,确保相邻列车之间形成一定的交互关系和协同关系,确保列车运行的稳定性和有序性。相邻列车运动关系的距离划分如图2所示。

图1 列车故障场景下的行车组织流程

图2 相邻列车运动关系的距离划分

(三)列车运行调整的自组织协同模型

当列车沿着地铁线路进行运行时,会形成排队追踪运动组织模式,当某一列车出现晚点现象时,地铁线路上的各个列车由原来的运行有序模式转变为运行混乱模式,为了避免这一不良现象的出现,行车调度员要严格按照相关标准和要求,对各个列车的交互关系和协同关系进行构建,同时,还要对各个列车智能体之间的交互关系进行调整[11],并选用合适的列车运行调整模式,完成对列车运行调整的自组织协同模型的构建。

三、列车运行调整的自组织优化算例

以“某城市轨道交通8号线”为例,利用列车运行仿真平台,对列车运行过程进行管理和仿真处理。在仿真模拟列车运行过程期间,行车调度员可以随时随地设置多个列车故障场景。为了有效地验证列车运行自组织调整模型的有效性和可靠性,需要将所设置好的列车协同运动规则嵌入到列车运行仿真平台中。

(一)仿真场景

为了确保所构建的列车区间故障场景完全满足人们实际应用需求,需要将九点之前列车发车时间间隔设置为3分钟30秒,将九点之后的列车发车时间间隔设置为5分钟。一旦列车场站区间出现一系列故障问题,列车运行仿真平台会自动触发故障紧急迫停命令,并对列车场站故障问题进行分析和解决[12],但是,该列车在进站期间,晚点时间达到11分钟。为了更好地验证地铁运营调整自组织机制的有效性和可靠性,要对驾驶员应急处置过程进行不断地优化,此时,列车运行仿真平台仿真界面显示以下内容:列车迫停间隔时间达到11分钟。

(二)自组织调整过程

当列车出现晚点后,根据列车运行调整的自组织协同规则模型,利用列车运行控制平台,对列车与相邻列车的交互关系进行不断地更新,然后,在科学调整和控制列车运动状态的基础上,完成对列车运行图的绘制,此外,还要结合行车组织状态,采用最大速度标尺,对处于高峰时段的列车载客进行控制,同时,根据列车交互关系,科学地设置列车间隔。

1.前方列车运行的自组织调整过程

故障车的出现会导致该列车与前方列车之间的间隔不断加大,确保前方列车与前后相邻列车之间的间隔满足所设置好的吸引间隔区间,当故障列车距离后方列车间隔不断增大时,后方引力远远超过前方引力,迫使该列车运行控制系统停站时间不断延长。不同列车之间通常会出现一定的群体效应,对于前方列车而言,当其引力不断向后方列车传递时,要利用列车之间的引力作用,对前方多列列车进行自动化扣停,这种现象被称为“分摊晚点”,从而最大限度地提高前方车站列车服务质量,确保各个列车之间的间隔变得更加均匀化。

2.后方列车运行的自组织调整过程

故障车的出现,导致该列车与后方列车之间的运行间隔不断缩短,使得后方列车与相邻列车之间的运行间隔满足所设置好的排斥间隔区间,当该列车与前方间隔远远低于与后方列车之间的间隔时,前方列车所产生的斥力会远远超过后方列车所产生的斥力,此时,该列车会在第一时间内自动化扣停。同样而言,通过利用相邻列车之间所产生的群体效应,后方列车所产生的斥力会不断地向后方移动,在斥力作用下,故障列车会自动化扣停,从而最大限度地提高列车运行的可靠性和安全性,确保列车服务工作有序进行。总之,为了给列车旅客提供更加优质的服务质量,行车调度员要利用列车运行控制系统,科学地调整和控制列车运行自组织,并采用自动调整方案,对列车停站时间进行调整和控制,这为后期解决列车晚点问题,提高旅客乘车体验打下坚实的基础。

四、结束语

综上所述,当地铁运营组织形式过于严峻时,地铁运营安全事件频繁发生。为了降低突发列车运行晚点对列车地铁运营影响程度,行车调度员要在系统化、全面化梳理和研究列车运营调整方法的前提下,利用邻近列车间运行间隔关系,精确化描述列车间运动交互关系,并完成对列车自组织协同模型的有效构建,由于地铁列车所对应的运行过程具有一定的复杂性,行车调度员结合某号线列车运行情况,仿真模拟前方向列车与后方向列车运行自组织调整过程,对所构建好的地铁运营调整自组织机制的有效性和可靠性进行有效的验证,这为后期推广和普及该机制打下坚实的基础。