针刺阳陵泉对中风偏瘫后运动区之间脑功能连接度的影响

2022-02-08陆梦馨杜钟名王雅惠耿花蕾邹忆怀

陆梦馨 江 澜 杜钟名 王雅惠 陈 琛 吴 康 王 月 耿花蕾 金 贺 邹忆怀

(1 北京中医药大学东直门医院,北京,100700; 2 北京协和医院,北京,100730)

脑梗死(缺血性脑卒中),中医属于“中风”范畴,是最常见的脑卒中类型,约占全部脑卒中的60%~80%[1]。中风偏瘫,即脑梗死后运动功能障碍,是最常见的后遗症,也是最主要的致残原因[2],对患者及其家庭造成极大的经济负担。

现代研究表明,大脑功能损伤后存在可塑性变化,而当脑梗死后运动功能的恢复情况,除了与初始病变体积、病灶位置及损伤程度有关以外[3],同时又和损伤后中枢神经系统中运动相关脑区之间功能连接的重建与修复有关,而不同脑区、不同程度功能损伤在脑功能恢复中所产生的效应也不尽相同。目前已有研究表明[4],初级运动皮层(Primary Motor Cortex,M1)是与运动恢复有关的重要脑区,双侧M1之间功能重组与解剖连接完整性有关;运动前区可进一步划分背侧运动前区(Dorsal Premotor Area,PMd)Dorsal Premotor Area(DPM)和腹侧运动前区(Ventral Premotor Area,PMv)Ventral Premotor Cortex(PMv)[5],完整的半球PMd有助于慢性中风患者的运动功能恢复,可在中风发生后承担M1的某些功能;而PMv可能参与对动作的识别和视觉、感觉运动的转换[6],2个脑区对于中风偏瘫后脑功能恢复都有重要影响,且与运动功能损伤程度及其恢复有关[7]。然而PMd、PMv与M1之间功能连接的变化与运动功能损伤程度的效应机制不甚明确。

针刺作为中医药最具特色疗法之一,借助现代医学影像学技术,可以发现针刺对于脑功能重塑有一定的激活促进作用,其对于中风后偏瘫的疗效不断得到验证[8],其作用机制的探究也不断充实完善。因此,针刺如何作用于运动相关脑区,从而促进不同程度运动功能损伤恢复的脑效应机制有待进一步探索。

本研究基于功能性磁共振成像技术(Functional Magnetic Resonance Imaging,fMRI),通过观察不同程度运动功能损伤后运动相关脑区PMd、PMv与M1之间脑功能连接变化及针刺阳陵泉对其影响,探究不同程度运动功能损伤后脑功能重塑的机制和针刺治疗效应靶点,为针刺促进脑梗死运动功能损伤后脑功能重塑提供部分影像学证据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2014年9月至2019年9月北京中医药大学东直门医院脑病一区、二区、三区及针灸科收治的中风左侧偏瘫的住院患者26例作为研究对象,根据Fugl-Meyer运动功能评分(Fugl-Meyer Assessment,FMA)分为2组。本试验通过北京中医药大学东直门医院伦理委员会审批(伦理审批号:DZMEC-KY-2018-58;DZMEC-KY-2018-04)。2组年龄、性别构成比、病程、简易精神状态检查(Mini Mental Status Examination,MMSE)评分及针感等级分布比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,且可以配合完成试验。见表1。

表1 一般资料分布情况

1.2 诊断标准

1.2.1 中医诊断标准 中风病病名诊断标准根据《中风病诊断与疗效评定标准》[9](二代标准)对“中风病”病名进行诊断,由国家科委攻关项目“85-919-02-01中风病证候学与临床诊断的研究”课题组、国家中医药管理局脑病急症科研协作组制定。

1.2.2 西医诊断标准 脑梗死诊断标准参照中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组编写的《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[1]制定的标准。

1.3 纳入标准 符合以下8项方可纳入临床研究范围:1)符合脑梗死诊断标准;2)发病时间为2个月以内;3)首次发病,单侧偏瘫患者,病灶位于放射冠或基底节;4)右利手;5)年龄35~80岁,男女均可;6)患者无意识障碍,病情相对平稳;7)近1个月来未服用精神类药物;8)患者本人或直系家属签署知情同意书。

1.4 排除标准 具备以下6项中任何一项者,不可被纳入临床研究范围:1)合并心血管、高血压、消化系统、造血系统、肝、肾等严重原发性疾病者;2)精神病患者,过敏体质,易合并感染及出血者;3)孕妇、哺乳期及经期妇女;4)不能理解配合检查或有幽闭恐怖症等其他MRI检查禁忌者;5)在MRI扫描中发现严重的头颅解剖结构不对称或有其他明确病变的;6)1个月内参加过类似神经影像学试验者。

1.5 脱落与剔除标准 1)凡不符合纳入标准而被误入的病例应予以剔除;2)受试者依从性差,MRI扫描中头动过大,不能配合试验进行;3)发生严重不良事件或并发症,不宜继续而被中止试验的病例。

1.6 研究方法 对符合纳排标准的患者在入组时进行FMA,将FMA=50~99分者分为轻中度损伤组,将FMA=0~49者分为重度损伤组[10],对2组患者进行fMRI扫描,扫描静息态、高分辨率T1及针刺态(扫描针刺态时,针刺患侧阳陵泉)。采用视觉模拟评分法记录患者针感,患者有针感被视为“得气”。以上过程中,评价者与针刺者均在试验前进行专业培训。

1.7 fMRI方案 本研究在北京中医药大学东直门医院核磁室进行,扫描仪器为Siemens Novus 3.0T超导磁共振扫描仪。采用T2 WI梯度回波-平面回波成像(Echo Planar Imaging,EPI)序列,回波时间(Echo Time,TE):30 ms,重复时间(Repetition Time,TR):2 000 ms,层厚:3.5 mm,视野(Field of View,FOV):225 mm×225 mm,矩阵:64×64,翻转角(Flip Angle,FA):90°。三维结构成像扫描采用T1WI序列,扫描全脑,TR/TE:1 900 ms/2.52 ms,层厚:1.0 mm,FOV:256 mm×256 mm,矩阵:256×256,FA:9°。

嘱患者平静休息,在磁共振室保持视听封闭状态,固定头部保持不动。静息态扫描8 min 10 s,针刺态扫描10 min 10 s(患侧阳陵泉穴进针,留针1 min,持续捻针1 min,再留针8 min 10 s后出针),高分辨T1结构像扫描4 min 10 s。

1.8 数据分析与统计

1.8.1 核磁数据分析处理 1)运用静息态fMRI数据处理助手(Date Processing Assistant for Resting-State fMRI,DPARSF)软件包在MatLab数据平台上对数据进行预处理。预处理包括:去除前10个时间点以去除磁饱和效应,进行时间层矫正、头动校正、空间标准化(利用SMP12软件包进行皮层分割,剥离头皮及皮层下部分,并区分出皮层分区,最终得到皮层结构图像,将这些成分分配到蒙特利尔神经病学研究所(Montreal Neurological Institute,MNI)空间,对所得到数据以3×3×3 mm3体素大小重新采样)、去线性漂移、空间平滑(采用6 mm半高全宽的高斯平滑核)及滤波(0.01~0.08 Hz)。2)通过MRICroN软件绘制叠加所有受试者病灶图。3)基于感兴趣区(Region of Interest,ROI)的功能连接度(Functional Connectivity,FC)分析:采用DPARSF软件,以选定的ROI为种子点,提取该区域内各体素的时间序列并计算得到该种子区域的平均序列;计算该平均序列与其他脑区体素的时间序列之间的相关系数,相关系数通过Fisher z校对转化为近高斯分布,以其值作为FC。

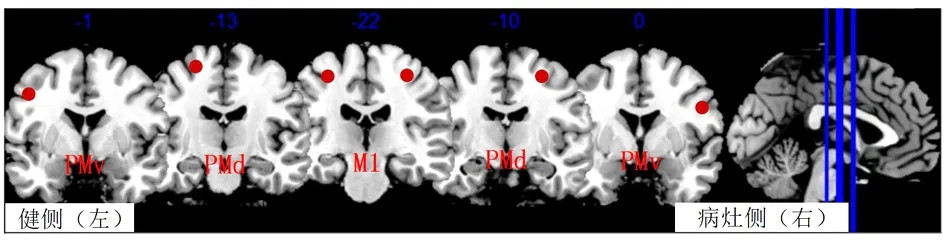

本研究选取双侧半球运动相关脑区作为ROI,包括双侧PMd、PMv、M1共计6个感兴趣区,两两配对组成15对ROI,计算静息态及针刺态下每对ROI之间的FC。根据以往参考文献[11],获得6个ROI的MNI坐标,以MNI坐标为中心取直径6 mm的球形区域,进行ROI之间的FC分析。6个ROI的MNI坐标如表2所示,ROI示意图如图1所示,15对ROI见表2。

表2 6个感兴趣区MNI坐标

图1 感兴趣区示意图

2 结果

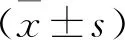

2.1 病灶分布 2组患者病灶分布情况如图2所示。

图2 病灶分布图

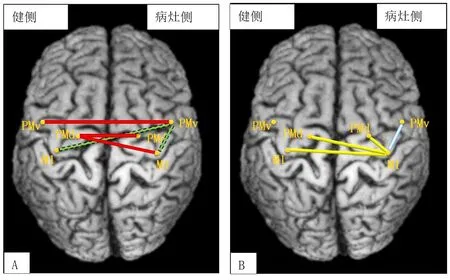

2.2 组内静息态与针刺态下FC比较 全组内,针刺态下健侧PMd-病灶侧M1、双侧PMv、双侧PMd之间FC明显高于静息态,差异有统计学意义(P<0.05),说明针刺时,健侧PMd-病灶侧M1、双侧PMv、双侧PMd之间FC明显较静息态时增强,如图3A红线所示。2组内,针刺态下轻中度组的健侧PMd-病灶侧M1、病灶侧PMd-M1、双侧M1之间FC明显高于静息态,差异有统计学意义(P<0.05),即针刺时,轻中度组中健侧PMd-病灶侧M1、病灶侧PMd-M1、双侧M1之间FC明显较静息态时增强,如图3B黄线所示;而针刺态重度组的病灶侧PMv-M1之间FC则低于静息态,差异有统计学意义(P<0.05),即针刺时,重度组中病灶侧PMv-M1之间FC明显较静息态时减弱,如图3B蓝线所示。其余ROI之间FC在静息态与针刺态比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 静息态与针刺态下组内FC变化分布

图3 种子点对之间FC比较

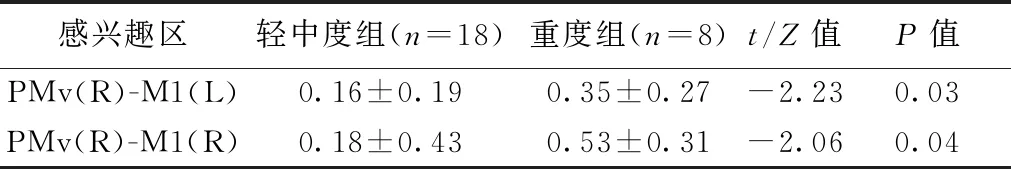

2.3 静息态、针刺态下组间FC比较 在静息态下,重度组病灶侧PMv-健侧M1、病灶侧PMv-M1之间FC明显强于轻中度损伤组,差异有统计学意义(P<0.05);其余13对感兴趣区对之间FC比较差异无统计学意义(P>0.05)。在针刺态下,2组间15对ROI之间FC比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4,图3A绿虚线所示。

表4 静息态下2组FC分布比较

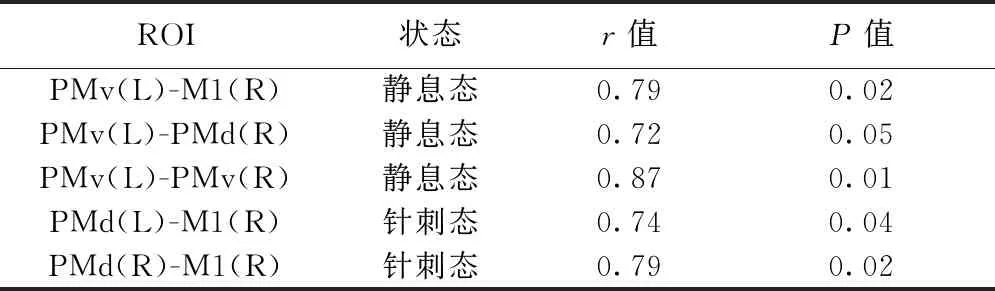

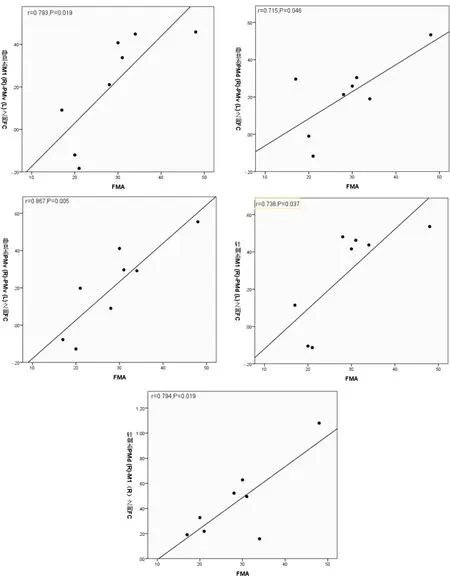

2.4 相关性分析 计算FMA评分与15对ROI之间FC的相关性,在重度组中,静息态时FMA评分与健侧PMv-病灶侧M1、健侧PMv-病灶侧PMd、双侧PMv之间FC正相关(r>0,P<0.05);针刺态时FMA评分与健侧PMd-病灶侧M1、病灶侧PMd-M1之间FC正相关(r>0,P<0.05);FMA评分与其余ROI之间FC无相关性。具有相关性ROI的情况见表5及图4。

表5 重度组中FMA评分与ROI之间FC的相关性

图4 重度组中FMA评分与种子点对相关性

3 讨论

FC是来自大脑不同区域的神经或血流动力学信号在时间上的相关性,在静息状态下表现出大脑的可塑性变化。有学者认为,中风患者比健康人具有更强的静息态FC,多以健侧半球的FC增高为主,这可能与大脑半球处于一种动态平衡状态有关,中风导致患侧半球内的病变与健侧运动区域之间FC失调,而这种动态平衡通过增强健侧半球的FC来补偿患侧半球内FC的降低[12]。

阳陵泉属于足少阳胆经之下合穴,八会穴中的“筋会”,是治疗半身不遂的主穴,在《黄帝内经》中有:“筋急,阳陵泉主之。”选取阳陵泉更有合治内府之意。《针灸大成》中对于阳陵泉的功效描述更为详细,认为其“主膝股内外廉不仁,偏风半身不遂”。现代应用fMRI对针刺阳陵泉和假穴对比研究发现,针刺阳陵泉特异性激活与运动功能相关的对侧壳核、尾状核体和双侧小脑[13]。田丽芳等[14]对健康受试者针刺阳陵泉的研究结果显示:针刺阳陵泉穴依次激活双侧枕叶、小脑、额叶和颞叶,同时也可以引起双侧躯体运动区大脑皮质的兴奋性,可能是临床中针灸治疗中风后偏瘫的中枢效应基础。

本团队在此之前已初步探究过针刺阳陵泉对于中风后偏瘫患者脑功能重塑的影响,发现针刺阳陵泉可以增加右侧半球皮层下梗死偏瘫患者双侧M1之间的FC[15],减少对侧运动皮层的补偿,并增强默认模式网络的FC[16],初步为针刺阳陵泉治疗中风后运动功能障碍提供了一定的神经可塑性机制依据。

本研究则以PMd、PMv、M1之间FC变化为主要观察点,发现在静息状态下重度组比轻中度组在病灶侧PMv-健侧M1、病灶侧PMv-M1之间具有更强的FC。既往有研究认为,病灶侧PMv与M1之间的FC与极重程度运动损伤的恢复有关[3],由此,某种程度上可以认为M1与病灶侧PMv之间FC存在一定的补偿调节作用,双侧M1之间协同作用,往往损伤程度越重,FC越强,越有助于严重运动损伤的恢复。这一结果一定程度上表明了中风后大脑自发修复机制在损伤程度越重的患者中,表现为M1与病灶侧PMv之间的FC增强,通过促进健侧M1对病灶侧PMv之间的相互作用,自发补偿患侧运动功能,促进运动恢复。

在此基础之上,选择阳陵泉为代表穴位,观察针刺对于特定脑区之间的影响,发现在针刺状态下,全组健侧PMd-病灶侧M1、双侧PMv、双侧PMd之间FC明显增强;轻中度组健侧PMd-病灶侧M1、病灶侧PMd-M1、双侧M1之间FC明显增强;而重度组病灶侧PMv-M1之间FC明显减弱。相关研究发现,健侧PMd较健侧M1可能对半球之间的相互作用具有更强的影响[7],而病灶侧PMd在损伤程度更大的患者中具有更大的参与度[17];也有研究发现,健侧PMd与病灶侧M1之间的FC在脑梗死的恢复中起关键作用[18],可在脑梗死急性期作为独立预测功能恢复结局。一项fMRI的Meta分析指出,中风后脑功能康复需要双侧半球间功能一致性的重组[19]。这在某种程度上可以解释针刺阳陵泉后,损伤程度较轻的大脑半球间特定脑区FC增强的情况,提示针刺阳陵泉在双侧PMd、PMv与M1之间存在特定的效应位点,从而通过健侧补偿患侧受损功能;而对于损伤程度较重者,针刺阳陵泉降低了病灶侧PMv-M1之间的FC,这可能提示了针刺通过抑制病灶侧异常的FC,调节脑功能重塑机制。同时,根据本研究中FMA与FC之间的相关性发现,运动功能损伤程度与部分种子点对之间FC具有一定的相关性,针刺可以改变这些相关关系,在重度运动功能损伤者中表现明显。

本研究存在一定的局限性,本研究纳入的患者均为发病2个月以内的左侧偏瘫,对于入组样本同质性要求较高,全组及轻中度组样本量可保证较高的统计学效力[20];而运动功能损伤程度较重的患者,在核磁扫描的过程中配合情况较差,因此重度组样本量较少,但基于对患者同质性较高的要求,可保证一定的数据质量。在今后的研究中,需要进一步扩大样本量,探究不同运动功能损伤程度与不同运动相关脑区之间的关系。

综上所述,本研究提示脑梗死后不同程度运动功能损伤在中风后偏瘫的脑功能重塑中存在相应的效应脑区,针刺阳陵泉对于PMd、PMv与M1之间FC有特定的效应位点,可通过抑制异常FC,促进健侧补偿病灶侧受损功能,加强双侧大脑间连通性,以恢复运动功能,影响中风后偏瘫的脑功能恢复与重塑,为针刺促进中风后偏瘫康复的脑效应机制提供了一定的影像学证据。