台湾本土化修复式正义于“小区”运作疑义反思之刍论

2022-02-03刘育伟

刘育伟

一、前言

修复式正义(Restorative Justice,RJ)是一种回复损害的“关系正义”(Relational Justice),主要作用是用以解决犯罪对被害者所造之损害,而非惩罚或矫正加害者①许春金著:《犯罪学(修订六版)》,三民书局2010年版,第424~427 页。Weitekamp,E.G.M.(1999).The History of Restorative Justice.In G.Bazemore & L.Walgrave(eds.),Restorative Juvenile Justice:Repairing the Harm of Youth Crimep.75-102.Willow Tree Press.,对于系由司法机关之移付者而言,称之为修复式司法②许春金等著:《刑事政策与刑事司法》,三民书局2011年版,第400~409 页。,是对因犯罪行为受到最直接影响的人们,即加害人、被害人、渠等家属、甚至小区的成员或代表,提供各式各样对话与解决问题之机会,让加害人认知其犯行的影响,而对自身行为直接负责,并修复被害人之情感创伤及填补实质损害③Christie,N.(1986).“The Ideal Victim”,in F.Fattah(ed.),From Crime Policy to Victim policy.London:Macmillan.Zehr,H.(1995).Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice.Waterloo:Herald Press.。相对于以刑罚为中心的现行刑事司法制度,修复式司法关注的重点不在惩罚或报复,而是国家如何在犯罪发生之后,疗愈创伤、恢复平衡、复原破裂的关系,并赋予“司法”一种新的意涵①Braithwaite,J.(1998).Restorative Justice.In M.Tonry(ed.),The Handbook of Crime and Punishment.Oxford,UK:OxfordUniversity Press.Braithwaite,J.(1999).Restorative Justice:Assessing optimistic and pessimistic accounts.In M.Tonry(ed.),Crime and justice:A Review of Research(Vol.25).Chicago:University of Chicago Press.,即在寻求真相、道歉、抚慰、负责与复原中伸张正义②Braithwaite,J.(2002).Restorative Justice and Responsive Regulation.Oxford,UK:Oxford University Press.。目前世界各国已有逾20 个国家运用修复式司法,且依国情发展不同的模式,如被害人与加害人调解(Victim Offender Mediation,VOM)、家庭协商会议(Family Group Conferencing)、和平圈(Peace Making Circle,或称量刑圈,Sentencing Circle)、小区修复委员会(Community Restorative Boards),其中,以被害人与加害人调解(简称为VOM,其不同于台湾现行调解制度)之运用最为广泛③Umbreit,M.S.,& Greenwood,J.(1977).National Survey of victim Offender Mediation Programs in the U.S.St.Paul:University of Minnesota,Center for Restorative Justice and Mediation.,而根据2002年联合国经济与社会委员会草拟《刑事案件中使用修复式司法方案之基本原则》(Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters,ECOSOC Res.2000/14,U.N.Doc.E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000))指出,以修复式司法处理犯罪,可达成提高当事人对犯罪处理结果的满意度④Van Ness,D.,& Strong,K.H.(1997).Restoring Justice.Cincinnati:Anderson Publishing.、降低再犯率以及减少社会对立及恐惧等效益⑤Miers,D.(2001).An International Review of Restorative Justice.Crime Reduction Research Series Paper 10.London(U.K.):Home Office.。

长期以来,犯罪学总是被归类于广义刑事法之一环,但从犯罪学理论的演进以观,至少包含生物、心理、医学,并趋向于以社会学为主流;因此,如何区分犯罪学与刑事法最大差异之关键就在于犯罪学系处理“制裁以外”解决问题的模式。基此,无论是学术界长期观察,抑或近年来司法改革开始关注的“修复式正义”(Restorative Justice,或称修复式司法),开始在“和平建构”(peace-making)犯罪学的思维下,于司法实务中悄然开始运行,该理论之要义为犯罪不单仅是对个人造成伤害,也为小区(群)的带来损失,所以要改善三面关系;至于加害者、被害者及小区如何透由事实呈现(说实话、面对面)、情感发抒(充分发言、公平对待)、补偿及修复行为的发生(协议、具体评估损害及关系回复多少)是该理论实践过程的核心,特别是三方面对面协调如何认定损害、责任归属及赔偿之“程序上”操作,更是对修复促进者(主持修复式程序之主持人)而言,最艰巨的考验。这种“程序重于结果”的修复模式固然可节约司法资源,加速补偿之进行,有正面的效果⑥Sellin,Thorsten.(1938).Culture Conflict and Crime.New York:Social Science Research Council.;但相对地,无形也隐藏了潜在性风险而有负面的批评;因此,这是一个整合复健的套组,强调犯罪事件之处理不应仅从法律观点,亦应从“社会冲突”“人际关系间的冲突”之视角解决,除了当事人(包含加害人、被害人)权利、尊严应得到满足(当事人的修复),也强调“社会关系”(团体及小区)的修复⑦Wright,M.,& Galaway,B.(eds.)(1989).Mediation in Criminal Justice:Victim,Offenders and Community.London:Sage Publications.,是一种三方复归的刑事政策理念。

二、修复式正义在“小区”的操作问题

世界上已有许多国家于1970年代开始逐渐接纳实行修复模式来处理犯罪问题,因此,并不是近来的新兴议题或概念,Paul Hahn(1998)将修复式正义与小区警政、小区矫治,并列为“积极性刑事司法”(proactive criminal justice)的三大支柱之一⑧许春金等著:《刑事政策与刑事司法》,三民书局2011年版,第400 页。,系以“社会”“冲突”为观点,而非以“法律”的观点看待犯罪事件,主张正义的焦点应该是“关系”,处理犯罪最基本的机制是小区,小区居民的参与才是修复式正义最重要的意义;在这个部分,实务的实践上与学术理论颇有扞格,应该说小区居民参与程度薄弱,或呈现的型态为何也非常模糊,而将焦点仅锁于加害人、被害人或其家属而已,欠缺第三方公民参与的机制,此种“不完全的修复式正义”,是我们未来建构本土化修复式正义,亟需关注的议题。

承上,我们可以得知修复式正义与传统应报式正义的概念,完全是相对立的思维,从刑罚学的角度,间接可谓是大陆法系“谦抑性”思想的具体表征⑨甘添贵:《刑法之谦抑思想》,载《月旦法学杂志》1997年第24 期,第50~51 页。,相较对照之下,似乎亦与我传统以“儒家”文化,强调人性本善,以仁、恕、诚、孝为核心价值,着重品德修养,强调仁与礼相辅相成,重视伦常与家族伦理,提倡教化及仁政,力图重建礼乐秩序,移风易俗,保国安民,富于入世理想与人文主义精神相契合①刘育伟:《宽严并进刑事政策之修法层次检讨——以刑罚谦抑性为例》,载《军法专刊》2021年第67 卷第2 期,第75~90 页。;他山之石可以攻玉,再参照国外斯堪地那维亚半岛(Scandinavia)的北欧诸国“理想的北欧刑事政策模式”(ideal Nordic criminal policy model),主张以提升幸福感取代疏离感、以宽容慈悲取代怀疑及猜忌,并重视社会的可预测性及稳定性、建构良善的司法体系及缩短贫富差距等,呼应德国李斯特所言“最好的社会政策,就是最好刑事政策”之本旨,即促使宽严平衡,强调以批判而非犯罪、社会正义(social justice)而非司法正义(criminal justice)、处遇而非惩罚,及有关重视人权发展的论述(discourses of human rights)而非规训或控制为中心的议题②刘育伟著:《北欧犯罪学趋势及其刑事政策》,一品文化出版社2018年版,第8 页、第149 页。Akers,Ronald L.(2008).Criminological The ories: Introduction,Evaluation,and Application,Oxford Univ Pr.,有异曲同工之妙。揆诸修复式正义虽系以充分发挥程序正义、期望获得圆满结果,讲求赋权授能,并实践再整合、修复与情感及社会复原,以追求“刑期无刑”为目标③Cohen,S.(1985).Visions of Social Control.Cambridge: Polity Press.,但该模式之理论上、实践上亦出现操作性争议:

(一)纯粹修复模式与利益最大化模式的路线之争

所谓纯粹模式,系指当事人自愿参与,且透过审判圈(和平圈)④Stuart,B.(1996).Circle Sentencing:Turning Swords into Ploughshares.In B.Galaway & J.Hudson (eds),Restorative Justice:International Perspective.Amsterdam:Kugler.、调解委员会或小区服务模式,采面对面对话沟通,维持当事人双方及小区三方共同参与⑤Wright,M.(1991).Justice for Victims and Offenders:A Restorative Responses to Crime.Open University Press.;而利益最大化模式,则侧重修复结果,追求损害填补,至于当事人有无出席与会,有无面对面沟通协调均非重点,两者所产生之争点为:

究竟修复式正义之重点在于程序?抑或是结果?亦或是程序结果均需并重?实有厘清必要。

揆诸国外修复式正义之实践,除希冀纠纷之解决不要固定操作于专业(或权贵,或甚至司法人员)之人之手外,强调小区参与修复之重要,但透由近年修法结果,修复过程的推动仍存在于司法或特定团体手中,并未普及小区,如何避免专擅于专业人士而“普及”小区?又台湾小区要如何参与修复?小区的参与是否仍是必要?如何“具体”参与?为本研究之核心议题。

纯粹的修复模式系以当事人及小区三方以自愿为要件,惟讲求利益最大化模式则认为得以强制手段达成修复目标,若以功利主义思考,有效节约资源之经济效益考虑,对于修复强制参与程度及其必要性确有思酌空间。

纯粹修复模式主张刑事司法的“转向”制度,导向修复式司法,以彰显谦抑性思维;但利益最大化模式则认为倘修复未果,则引导复归刑事司法体系解决⑥Sampson,Robert and John Laub.(1993).Crime in the Marketing :Pathways and Turning Points Through Life.Cambridge,MA:Harvard University Press.;是否有“绕了一圈又回原点”,徒增损害填补的时间及路径之虞,不无疑虑。

(二)修复式正义实务运作之论辩

揆诸上揭理论上之争辩,尚非无据。但除此之外,在实务操作上亦现争端,虽然目前在实务上已运行实践者有所谓橄榄枝计划(运用于校园冲突之修复)及桑树计划(监狱的修复式正义实施方式),但仍有学界、普遍司法实务、一般民众或特殊场域之公务体系(尤其有阶级服从、上从下属职务关系)对于该模式之运作存有质疑、信任程度低,甚或误解之论辩:

在该模式之运作下,是否“所有”损害都可填补⑦Strang,H.& Braithwaite,J.(eds).(2002).Restorative Justice and Family Violence.Cambridge,UK:Cambridge University Press.?是否有“无可填补遗憾之遗憾”?这种遗憾如何在物质以外透由此模式之程序来填补?

以利益最大化模式以观,修复成功之机率为何,此亦呼应上揭强制参与程度及其必要性之争辩,究系偶然、恰巧为之,还是常态性得以实践的问题。

国外修复式正义适用于民、刑事,甚至家事案件,台湾实务目前仅适用于刑事“部分”案件,未来本土化修复模式是否有可能仿国外对于“所有的案件”都适合导向修复式正义?若是,是否有造成反效果之可能?若否,倾向“选择性修复式正义”之改良基准是否符合法律保留原则。

加害人是否真诚悔悟,值得修复对造接纳,此为最挑战人性之一环。加害人在修复圈中的现场表现是否为一种伪善的畏惧监狱化表现(形式上的悛悔)?修复完成,被害参与修复之一方反悔,有无救济途径?亦是争议所在。

透由非讼途径多元,亦有调解、和解或仲裁等管道选项,无论公、私法均有法律明文赋予之法效性,修复式司法顾其名为“司法”,惟“修复促进者”(即修复的操作者)在法效性上之定位,及其效力为何?颇受争议。

末以,若操作者(即主持修复式程序之促进者)错估或误判被害者及其家属(家庭)之受害严重性,如何面对或承担受害者之究责,或衍生重罪轻判、补偿不完全或吃案责任之归属,亦有待商榷。

三、文献探讨

(一)修复正义于台湾法制化情形

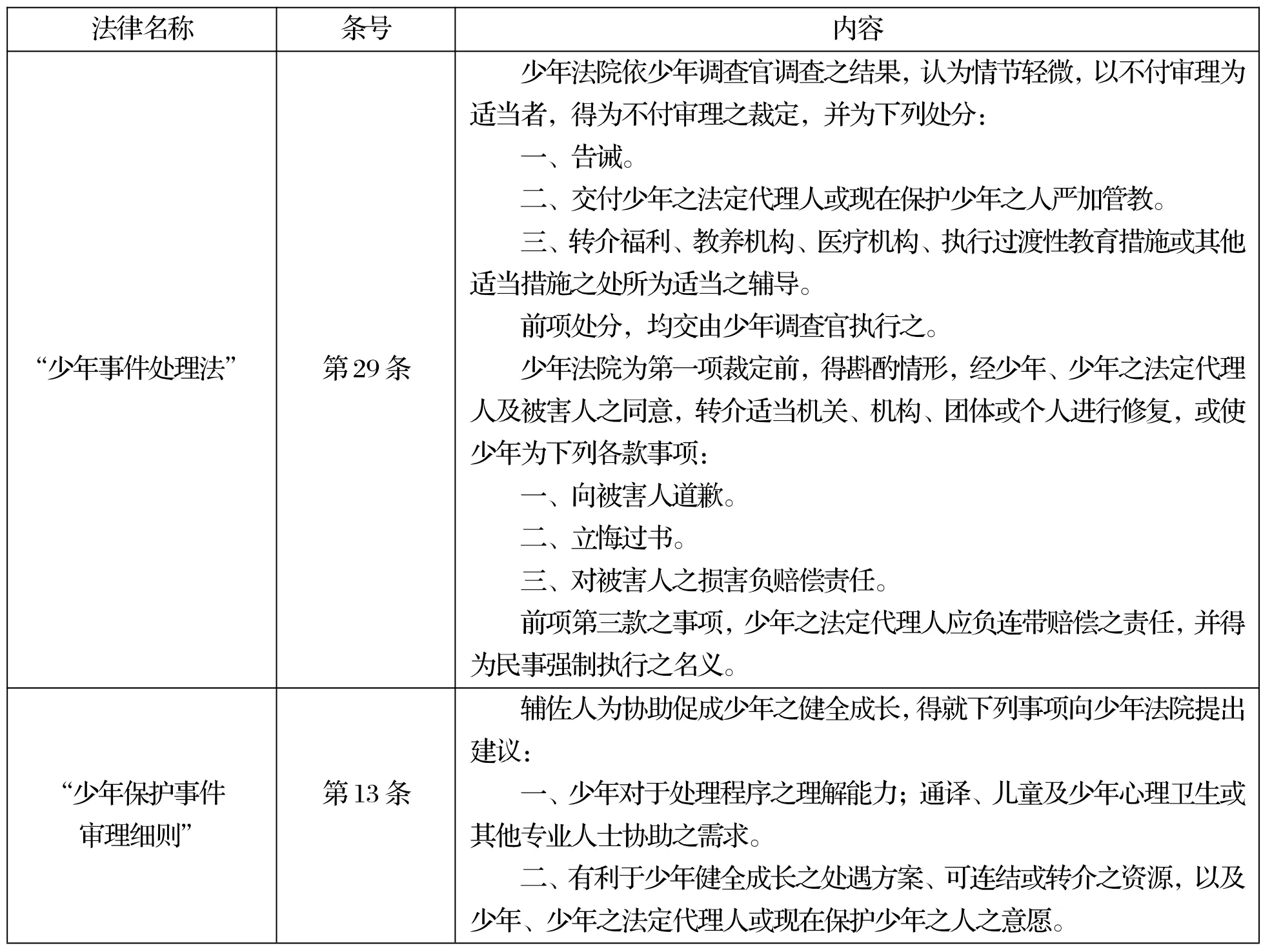

“修复式正义”在欧美等西方国家发展已经超过40 多年,全世界第一个将修复式正义法制化是新西兰,于1989年通过《儿童、少年及家庭法案》;德国在1994年也将修复式正义纳入刑法之中;而台湾“法务部”亦前于2008年将推动修复式司法列为刑事司法重要政策,2009年核定“法务部推动修复式正义——建构对话机制、修复犯罪伤害计划”,2010年进而颁布“法务部推动修复式司法试行方案实施计划”,其主要目的“在犯罪发生后,协助当事人疗愈创伤、恢复平衡、复原破裂的关系”,希望透过善意沟通、对话及同理心,在寻求真相、尊重、抚慰、负责与复原中实现正义①苏友辰:《实践修复式正义建立人本的柔性司法》,https://www.ettoday.net/news/20170906/1005438.htm,访问时间:2022年10月31日。。揆诸台湾目前现行法令已将修复模式导入者,整理如下表1:

表1 修复模式运用范围之法令依据

法律名称条号内容三、进行亲职教育或亲子关系辅导与修复、心理咨商或心理辅导、其他医疗行为之可能性或必要性;进行之适当方式、时间或场所。四、本法第二十六条第一项第一款、第二十八条第二项、第二十九条第一项第三款、第三项、第四十一条第二项、第四十二条第一项第三款、第二项、第四十四条第二项所定责付、转介或交付对象、实施禁戒或治疗之处所。五、收容期间之鉴别事项。六、其他认为适当之事项。前项建议,经少年法院同意以言词提出者,并载明于笔录。少年法院依本法第二十九条第三项转介适当机关(构)、团体或个人进行修复前,应说明转介修复之性质,经少年、少年之法定代理人及被害人之同意,并告知得咨询律师,且必要时,得由通译协助。参与修复程序未达成协议,或未履行协议,均不得作为裁定认定事实或处遇决定之依据。第一项受转介之机关(构)、团体或个人于进行修复前,应注意下列事项,并告知参与者知悉:一、对少年个人资料及少年事件之记事或照片应予保密。二、对修复程序期间非公开进行之讨论,除当事人同意或法律另有规定外,应予保密且不得以任何方式对参与修复程序以外之人揭示相关讯息。三、未成年人得由其法定代理人协助。“监狱行刑法”第42 条监狱得安排专人或转介机关(构)、法人、团体协助受刑人与被害人进行调解及修复事宜。“监狱行刑法第29 条施行细则”第33 条监督机关应依本法第四十二条规定拟定计划,推动办理调解及修复事宜,以利监狱执行之。第248 条之2检察官于侦查中得将案件移付调解;或依被告及被害人之声请,转介适当机关、机构或团体进行修复。前项修复之声请,被害人无行为能力、限制行为能力或死亡者,得由其法定代理人、直系血亲或配偶为之。“刑事诉讼法”第271条之4法院于言词辩论终结前,得将案件移付调解;或依被告及被害人之声请,于听取检察官、代理人、辩护人及辅佐人之意见后,转介适当机关、机构或团体进行修复。前项修复之声请,被害人无行为能力、限制行为能力或死亡者,得由其法定代理人、直系血亲或配偶为之。

综上以外,在法规修正草案方面,其中最受到关注者即犯罪被害人保护法草案(修正后之“犯罪被害人权益保障法”)第11 条有关诉讼程序与修复式司法之协助义务,草案规定:“主管机关、各目的事业主管机关与保护机构应依犯罪被害人及其家属之意愿,采取适当措施,协助进行诉讼及修复式司法程序”,其立法目的,系考虑犯罪被害人所受之损害应得透过司法程序依法获得救济,然渠等面对民事及刑事诉讼程序时(含“刑事诉讼法”第24 8 条之2 与第271 条之4 增订有关侦审中转介修复式司法之相关程序),往往相当茫然、失措无助,主管机关及各目的事业主管机关应建立制度或采取必要之加强服务、协助或转介措施,透过有效的、实质的法律诉讼协助(如法律咨询、法律文件撰拟或委请律师代理及辩护等),帮助犯罪被害人得以获得赔偿,顺利进行刑事、民事诉讼或协助进行调解、和解等相关程序。

综上以外,在法规修正草案方面,其中最受到关注者即“犯罪被害人保护法草案”(修正后之“犯罪被害人权益保障法”)第11 条有关诉讼程序与修复式司法之协助义务,草案规定:“主管机关、各目的事业主管机关与保护机构应依犯罪被害人及其家属之意愿,采取适当措施,协助进行诉讼及修复式司法程序”,其立法目的,系考虑犯罪被害人所受之损害应得透过司法程序依法获得救济,然渠等面对民事及刑事诉讼程序时(含“刑事诉讼法”第248 条之2 与第271 条之4 增订有关侦审中转介修复式司法之相关程序),往往相当茫然、失措无助,主管机关及各目的事业主管机关应建立制度或采取必要之加强服务、协助或转介措施,透过有效的、实质的法律诉讼协助(如法律咨询、法律文件撰拟或委请律师代理及辩护等),帮助犯罪被害人得以获得赔偿,顺利进行刑事、民事诉讼或协助进行调解、和解等相关程序。

(二)技术面未臻成熟疑虑

此外,该法草案第12 条规定检察机关办理修复式司法之基本原则,律定“检察官依被告及犯罪被害人之声请,转介适当机关(构)或团体进行修复前,应说明转介修复之性质,告知相关程序及得行使之权利(第1 项)。参与修复之犯罪被害人,得不附理由随时退出程序(第2 项)。第一项修复式司法之当事人权利、进行程序、促进者之培训、认证、督导、遴聘、伦理守则及其他相关事项之办法,由主管机关定之(第3 项)。”该法立法理由系按《刑事诉讼法》于2020年1月15日修正公布增订有关侦审中转介修复式司法之相关程序规定,为保障犯罪被害人免于修复式司法程序中遭受二度伤害,参考欧盟《犯罪被害人权利、支持及保护最低标准指令》(Directive2012/29/E U)第12 条规定“修复式司法的开启,必须经过审慎考虑,在同意进入修复程序前,必须提供被害人充分、完整且无任何偏颇之信息,协助其了解自身权利、可能的过程与结果”及联合国《关于刑事案件采用修复式司法的基本原则》等相关规范,并参酌少年保护事件审理细则第29 条第1 项之体例增订该条,并说明依据联合国《关于刑事案件采用修复式司法的基本原则》及欧盟《犯罪被害人权利、支持及保护最低标准指令》(Directive 2012/29/EU)等相关规范,参与修复式司法之犯罪被害人得于任何阶段退出程序,以尊重其自主意愿并维权益。虽然犯罪被害人保护法草案修正加入修复模式之元素,对于被害者填补损害而言立意甚佳,亦符合修复本质,但诚如前言开宗明义所言,这是一种回复损害的“关系正义”①许春金著:《犯罪学(修订六版)》,三民书局2010年版,第146 页、第173 页、第399 页、第425 页。,主要作用是用以解决犯罪对“被害者”所造之损害,而非惩罚或矫正加害者②许春金等著:《刑事政策与刑事司法》,三民书局2011年版,第410~425 页。;由此以观,只能说现在修法进程太过缓慢,对于目前实务操作欠缺法源依据,甚至不乏疑有“乔事情”之流弊,及不受信任而受污名的外观。虽然修复式正义在学术研究领域已进入战国时期,但终究正面大于负面评价,亦未见小区以何形式参与、如何参与,即便参与,效能及角色扮演如何操作,且其是否会受到族群、文化、宗教或社经地位等人口、生活型态,甚至诉讼等变项之不同而有变异地影响,在此方面似仍付之阙如。甚至即便目前修复式正义已进入法制化时代,修复促进者任用资格、来源、普及小区后是否人人所做成结果均具法效力疑义等,此部技术面的操作仍处于模糊地带,致使无论实务与学术界对于这套解决纷争的模式,对于其态度仍与一般和(调)解之地位无异,诚如上揭文献所述,亦已以“‘双主体’的修复式正义”称之,如此言之,其与传统和(调)解或仲裁又有何异,也似抹煞修复式正义最原始之设计初衷,此部议题虽然细微,但毕竟目前实务与理论未尽一致,值得唤起吾等关注而成为赓续研究之最大动力。

(三)文献回顾

揆诸台湾对于修复式司法之推崇,均系以正面大于负面,且以有具体成果为优先,理论多于实务,大抵综整如下:

台湾“法务部”(2011)委托计划研究案“修复式正义理念运用于刑事司法制度之探讨”研究报告指出,台湾的修复方案应定位为可补充与提升刑事司法效能的措施,而不能与现有制度分离;此外,政府有必要积极寻求与国际组织、学术与民间机构的合作,刑事司法人员在方案中可扮演转介、支持、评估与执行者的角色,故在无法修法扭转刑事司法人员固有之工作模式之前,应以强化教育训练着手①参见“法务部”:《修复式正义理念运用于刑事司法制度之探讨》,“法务部”2011年委托研究计划,执行单位:国立台北大学犯罪学研究所(计划主持人:黄兰媖,协同主持人:许春金、黄翠纹),2011年8月。;虽然在小区中的交互方式是被认为最有修复性者,但实际上可达成的案件相当少,故各国均兼采多元模式以鼓励修复价值的应用并保障当事人权益为最高指导原则②Van Ness,D.(1997).Perspectives on Achieving Satisfying Justice:Values and Principles of Restorative Justice.ICCA Journal on Community Corrections,8(1):7-12.。

黄晓芬、张耀中(2012)评估现今台湾社会中具修复式正义精神之司法制度包含调解制度、缓起诉与缓刑及少年司法制度,发现仍多以“犯罪人复归”“关系性修复”等目标为中心,但对于赋权、参与、责任归属、真相的原则及“被害人修复”的目标较未赋予相等的重视③黄晓芬、张耀中:《试评台湾具修复式正义精神之相关制度》,载《犯罪与刑事司法研究》2012年第19 期,第45~72 页。,故与Braithwaite 和Harris 所提出之基本评估原则及修复式正义理论兴起所持之被害人要求,有所迥异;故该研究认为,实践修复式正义方案时,需要重视与觉察到基本原则的实践情形,而非仅理想性地追求高层次的目标原则④Walgrave,L.,& Geudena,H.(1996).The Restorative Proportionality of Community Service for Juveniles.European Journal of Crime,Criminal Law and Criminal Justice,4(4):361-380.。

许华孚、刘育伟(2012)以挪威为例,特别是在加害人与被害人间之调解上有着改革性地创见,其处理犯罪机制的争议在于如何找出一个能够符合被害人期望的运作系统,而不遭专业人士所垄断或把持,且其重点是强调小区的参与,并认为调解的最佳途径就是透过当事人勇于面对面地解决冲突,化解纠纷,才是修复式正义的落实⑤许华孚、刘育伟:《挪威的修复式正义——沿革、经验与实》,载《矫政》2012年第2 期,第27~46 页。;此外,挪威为倡导修复式正义之实践,在1991年由国会通过“调解法案”,奠定调解服务功能之法制化,间接代表修复式正义所使用之方法赋予法效力的地位,同时亦为政府、学术及实务机构所认同,大力鼓吹加害者与被害者间选择调解解决问题⑥Bondeson,U.V.(2005) Crime and Justice in Scandinavia.Denmark:Narayana Press.。除适用的范围除民事案件外,亦囊括刑事犯罪及青少年偏差行为⑦Hopkins,B.(2004).Just Schools:A Whole School Approach to Restorative Justice.UK:Jessica Kingsley Publishers.。特别的是,挪威在调解员的培训上非常重视,毕竟调解员之养成是调解服务成败与否之关键,除年龄、资格的遴选严谨外,亦冀透过调解功能之深植,植入小区,普及地方,使小区亦具有解决冲突之能力⑧Umbreit,M.S.,& Greenwood,J.(1977).National Survey of victim Offender Mediation Programs in the U.S.St.Paul:University of Minnesota,Center for Restorative Justice and Mediation.,因而采用所谓志愿调解员(voluntary mediators)制度,政府所投入的社会成本甚巨。

王玲琇(2013)以质性研究的焦点团体及深度访谈方法研究修复式正义是否适用于婚姻暴力事件之处理,研究发现受暴妇女认为“传统司法”高高在上、遥不可及,对法庭及法官的权威以及警政的不友善态度⑨Strang,H.& Braithwaite,J.(eds).(2002).Restorative Justice and Family Violence.Cambridge,UK:Cambridge University Press.,都让他们感到恐惧、孤立、无助,传统司法无法贴近她们的生命经验与感受⑩王玲琇:《受暴妇女对修复式正义司法处遇之观点》,长荣大学社会工作研究所2013年硕士学位论文,第1~3 页。;而对于“修复式正义”受访妇女认为这是有别于传统司法的另一种途径,采支持观点的受访妇女表示,修复式正义让她们有勇气去面对问题、透过中立的第三人双方能好好地解决问题,经由充分沟通与对话,化解冲突、断裂,抚平伤害,缩短诉讼时间也为暴力设下停损点,并且能协调夫妻的感情给孩子一个完整的家;另外,采不支持观点的受访妇女则认为修复式正义不能发挥实质功用,易流于形式和白费心力,或已错过协调时机⑪McCold,P.,& Wachtel,B.(1998).Restorative Police Experiment:The Bethlehem Pennsylvania Police Family Group Conferencing Project.P ipersville,PA:Community Service Foundation.。然而,渠等对修复式正义司法都有共同的期待,即希望受暴及加害的双方都能共同参与修复式正义,因为婚姻是夫妻双方的事,只有一方的意愿无法解决问题;参与修复式正义的促进者要公平客观,并以安全及尊重为首要考虑;有严重暴力及外遇对象者不宜进入修复式正义;最后建议进行修复式正义司法处遇时要增加社工的陪伴及参与。

陈祥美、柴汉熙、蒋大伟、洪雅琴(2017)认为修复式司法又称为治疗性司法,具“冲突调解”(Conflict Mediation,CM)模式,是法律与心理治疗专业跨领域合作的实践场域。研究指出该制度之介入能有效地降低犯罪与减降司法成本①Aertsen,I.,MacKay,R.,Pelikan,C.,Willemsens,J,& M.Wright(2004).Rebuilding Community Connections-Mediation and R estorative Justice in Europe.Strasbourg:Council of Europe Publishing.,犯罪案件中的当事人对于参与修复式司法的满意度远远胜过传统的惩罚式司法,不仅获得被害人的支持,也使得被害人有效地减降其创伤后压力症候群(Post-Traumatic stress disorder,PTSD),并得对加害人的同理心复健,能具体重建其罪咎感并降低再犯率②陈祥美、柴汉熙、蒋大伟、洪雅琴:《修复式司法:从创伤到复原的一种治疗性介入》,载《辅导季刊》2017年第53 卷第2 期,第12~21 页。。

林凤师(2017)透过质性深度访谈之研究方式,验证修复促进者在主持修复会议时曾经遭遇的困难及因应之处理经验,进而了解影响修复会议之各项要素,研究结果发现③林凤师:《修复促进者主持修复会议之经验研究》,清华大学教育心理与咨商硕士在职专班2017年硕士学位论文,第1~5 页。:

从修复促进者主持修复会议之经验中,理解修复促进者诠释修复式司法之观点,可分为“对于修复式司法的理解”“诠释修复式司法与主持修复会议之间的关联性”“影响修复会议进行之要素”。

修复促进者主持修复会议之整体经验部分,分别为“理解当事人观点与引导当事人对话的过程”“对个人意义重大的经验”“因应困难与挑战之历程”。

担任修复促进者之成长与省思部分,分别为“担任修复促进者之动机与学习”“自我评价修复会议的成效”“自我成长与省思”。

李瑞典、田力品(2018)④李瑞典、田力品:《军队运用修复式正义之研究》,载《军法专刊》2018年第64 卷第2 期,第88~117 页。、柴汉熙、陈祥美、蒋大伟、李瑞典(2018)⑤柴汉熙、陈祥美、蒋大伟、李瑞典:《修复式正义工作模式之研究——以冲突调解模式为中心》,载《军法专刊》2018年第64 卷第4 期,第62~87 页。、李瑞典、陈祥美、柴汉熙、郑彗伶(2019)⑥李瑞典、陈祥美、柴汉熙、郑彗伶:《军队修复式程序运用冲突调解之实务研析》,载《军法专刊》2019年第65 卷第3 期,第29~64 页。、蒋大伟、陈祥美、李瑞典、柴汉熙(2019)⑦蒋大伟、陈祥美、李瑞典、柴汉熙:《修复式司法中之伦理与实务议题初探》,载《军法专刊》2019年第65 卷第1 期,第58~86 页。,渠等所成立“中华修复促进协会”所为之研究文献,不外乎强调台湾的修复式司法是于诉讼程序之外,由“法务部”订定规范再转介志工促进者执行操作之调解平台,应用之对象及场域,除了传统青少年、家庭外,尚可囊及军队(首运用于空军),并聚焦于修复在诉讼中的冲突双方或多方,因该事件引发的情感伤害,进而在寻求真相、道歉、抚慰、负责与复原中伸张正义,而按促进者之工作具有志愿助人者之特质,是促进者既得在侦查不公开的情况中,以志工之身份获悉部分或更多之诉讼信息,因此在受理修复事件时,遵循伦理规范以不逾越中立角色认为是必须也是必要,此修复期间促进者的伦理议题,是未来对于修复式司法促进者培训及养成,社会及实务所关怀之重点。

林若榆(2017)主张“情感修复”做为新的修复式正义的核心价值,并应重新建构一个以被害者及加害者“各自为核心”的修复式正义—称之为“‘双主体’的修复式正义”,在尊重双方当事人存有的前提下,进而展开以个人为主体的修复,并让双方的修复冲突出个案的最佳解;此外,亦认为不同的个案在新建构的修复式正义底下将有不同的修复结果,如此之修复过程展演并训练整个社会去接纳与包容人际互动的多样性,在刑事司法系统外,反复而稳定的修复式正义程序,将回过头来证明刑事司法以外的社会力量,是有能力化解纷争的。这更将鞭策刑事司法系统去反思重刑严罚的价值,有助于从另一个角度带动刑事司法系统的改革⑧林若榆:《重新建构修复式正义》,台湾大学法律学研究所2017年硕士学位论文,第1~2 页。。

陈仟万(2020)以2020年新修正之“刑事诉讼法”视角,认为“刑事诉讼法”成为“修复式正义”或“修复式司法”的成文依据,用以修复破裂社会关系,达成社会安全应有归趋,对照传统刑事司法(Criminal Justice)系属司法程序外之新措施,由其蕴含意义堪称是划时代的创举,一者让被害人藉诸诉讼参与,促成被害人亦得以参与人主体地位呈现,扭转历来审判中诉讼只有法院、检察官及被告三面机制关系;二者让被害人与加害人双方之间开启修复式互动,即以积极方式构筑彼此的司法关系,共同营造修复式司法正义,让社会安全最终为之复原,综观传统刑事司法规范旨趣,涵盖于被告诉讼权益的有关条款,向来有增而无减,因而暴露出传统刑事司法对于被害人保障及拟制参与程度之不足,而今,藉由被害人诉讼参与以及修复式司法的应用方面双管齐下,可谓扭转传统刑事司法开启新局面①陈仟万:《被害人诉讼参与结合修复式司法的应用——安全理念的建构》,载《军法专刊》2020年第66 卷第5 期,第38~66 页。。

综上,虽然修复式正义在学术研究领域已进入战国时期,但终究正面大于负面评价,亦未见小区以何形式参与、如何参与,即便参与,效能及角色扮演如何操作,且其是否会受到族群、文化、宗教或社经地位等人口、生活型态,甚至诉讼等变项之不同而有变异地影响,在此方面似仍付之阙如。甚至即便目前修复式正义已进入法制化时代,修复促进者任用资格、来源、普及小区后是否人人所做成结果均具法效力疑义等,此部技术面的操作仍处于模糊地带,致使无论实务与学术界对于这套解决纷争的模式,对于其态度仍与一般和(调)解之地位无异,诚如上揭文献所述,亦已以“‘双主体’的修复式正义”称之,如此言之,其与传统和(调)解或仲裁又有何异,也似抹煞修复式正义最原始之设计初衷,此部议题虽然细微,但毕竟目前实务与理论未尽一致,值得唤起吾等关注而成为赓续研究之最大动力。

四、研究发现

(一)样本及方法说明

行为主义大师史金纳(Skinner)曾言:“人类的各种行为,没有不能加以测量与分析的。”在文献探讨过程中,已有针对接受修复式司法模式之当事人进行之相关质性研究,及针对修复式司法促进者在主持修复会议时所遇实务困难之访谈;基于学术伦理考虑,倘若赓续对于接受修复模式之当事人为样本进行研究,无论对于加害、被害人而言,无疑将再次勾起痛苦回忆,同时亦应秉持“减述”作业,以平复为优先,否则既已辛苦完成“修复”,又何必“再揭疮疤”②Sullivan,D.& Tifft,L.(2005).Restorative Justice:Healing The Foundations of Our Everyday Lives-2nd ed.Willow Tree Press.。是以,本研究基于学术伦理要求,不以曾受修复模式之当事人为样本,毕竟无论是否曾经修复成功与否,立场均恐有偏颇,有失客观中立之虞,故研究对象以问卷调查法(又称问题表格法)针对20 岁以上一般社会大众实施量表问卷调查,运用统一设计的问卷向被选取的调查对象了解情况或征询意见的调查方法,其亦是以书面提出问题的方式搜集资料的一种研究方法,研究者将所要研究的问题编制成问题计572 份,分别区分一般人对于修复式正义的观感及小区参与程度进行评量,用以了解客观上小区居民对于修复式正义的“认知”,及实务上运作修复式司法的接纳及态度经验之测量,一窥修复式正义在现今社会氛围下所显现之价值及待修正之样貌。

(二)内部一致性信度

判断测量(问卷)质量的好坏与否,最常用的方法是估计测量的信度(reliability)与效度(validity)。信度:是指量测结果的稳定程度,亦即针对同一事物进行两次或两次以上的测量,其结果的相似程度。相似程度愈高,代表信度愈高,测量的结果也就愈可靠。信度分析是以整份问卷作为评估的对象,除了针对整份量表来进行检测之外,还必须就不同的分量表来进行。效度:是指测量结果的有效程度,亦即测量过程是否测量真正想要测量的事物属性。信度是测量的可靠性(trustworthiness),测量结果的一致性(consistency)或稳定性(stability)。如果我们以一个量表测量学生对学校的满意度,测验分数的信度表示测验内部问题间是否相互符合,或是不同的测验时点下,测验分数前后一致的程度。信度的高低是一种相对的概念,并非全有或全无的特质。任何一种测量,或多或少都会有误差,误差由机率因素所支配,就是一种随机误差(random error)。误差愈小,信度愈高;误差愈大,信度愈低。因此,信度也可以看做是测验结果受机率影响的程度。本研究“修复式正义学术研究调查问卷”题目据此进行内部一致性系数(Cronbach’s α)信度分析。信度系数介于0 与+1 之间,数值越大,信度越高,本研究采用Cronbach’s α系数衡量各变量之间共同因素的关连性,计算出衡量所得的总变异数与各别变异数,来检验问卷题目间的一致性、稳定性。其所反映的是测量工具的内部同构型、一致性或稳定性。同构型愈高,代表问卷题目是在测量相同的属性概念。一般而言,Cronbach’s α是各种信度中较为严谨的,也是目前实行最广的一种信度指标。依据DeVellis (1998)的建议①DeVellis R.F.(1998).Scale Development: Theory and Applications.CA: Sage.,当α值低于0.6 完全不接受;介于0.6 至0.65 之间最好不要接受;介于0.65 至0.7 为最小接受值;介于0.7 至0.8 相当好;介于0.8 至0.9 非常好;经内部一致信度分析发现“观感问题”信度为0.856、“小区参与程度”信度为0.742,全体量表之总信度为0.848,可知总量表之内部一致性信度达到De Vellis (1998)建议的标准,显示本问卷具有良好的内部一致性;分量表来看,“观感问题”与“小区参与程度”信度皆高于0.7,代表其向度内题目所测得的属性概念一致(如表1)。

表1 “修复式正义学术研究调查问卷”内部一致性信度表

(三)分析结果

1.人口特征

在人口特征部分,其中572 位志愿受访者,男性占63%大于女性37%的比例;年龄部分,41 岁至50 岁对此议题之受访意愿最高(占33%),突显对此议题之关心及认知程度,其次为20 岁至30 岁民众(23%),31 岁至40 岁及51 岁至60 岁再次之(22%);在职业别部分,受访者为军公教人员居高(56%),劳动阶层占26%次之,大专院校学生亦有18%的比例,学历具研究所以上占53%,大学程度次之(42%),在地域上,问卷填答意愿台湾的北部(62%)大于南部(20%),中部、东部及外(离)岛依序次之。由上揭人口特征可知,对修复式司法的认识及受访意愿上之表达,大抵系以北部地区之41 岁至50 岁区间、教育程度为研究所以上的军公教人员最高,但也代表在其他区域、世代或职业别在认知普及上,有倡导或加强的空间。

2.修复式正义的观感问题

在民众对于修复式正义的观感问题,于受访“之前”,即知悉修复式正义(修复式司法)之制度者占45%,同时也知道现行法规(例如《刑事诉讼法》《少年事件处理法》等)已有司法机关转介修复的机制占75%,了解其与法律制度之调解、仲裁、私人间和解的区别高达6 成以上,对于人口特征的可能性解释应该大都集中于北部的公职人员,对公共事务的参与及关注程度较高、知识程度较为发达,故普及程度或许较佳,但仍无法代表全貌,毕竟受访前未知悉的比例亦高达21%;该制度对于加害人、被害人及其家属、甚至小区的成员或代表是否有帮助(及司法机关推动“修复式司法”对于案件的处理是否有帮助)部分,非常同意及同意各占22%及62%(20%及63%),是就制度面而言,普遍给予正面肯定;对于该制度是提供对话与解决问题之机会,让加害人认知其犯行的影响,并修复被害人之情感创伤及填补实质损害的观感印象指数部分,非常同意及同意各占22%及59%,且对该处理模式的信赖度非常同意及同意各占10%及67%;但当问该运作是否为“情绪勒索”时,亦有54%认同,及是否认同“所有案件”(例如随机杀人、性侵、家暴等)都能透由这种“修复式司法”解决,也有非常不同意及不同意各占24%及44%,接近6 成以上认为该制度不适用于所有刑事案件之处理;另是否会觉得“修复式正义”就是在“乔事情”(台语:搓圆仔)的意思,及与普通司法机关的侦查、审判流程一样耗费时间,支持及不支持此论调者衡平各占5 成;最后,在参与“修复式正义”的加害人,您是否相信犯罪者真诚悔悟部分,持否定看法者占57%大于肯定见解(42%);综上,我们可以从次数分配上可概括了解民众普遍对于制度面的肯定及支持,但在技术面仍予保留,虽然目前修复式正义已有法律依据,但倡导上可能在公职人员以外之对象恐有精进空间;或许藉由本文抛砖引玉,未来能有更进一步的延伸研究。

3.小区参与程度

此部分着重于小区参与的核心问题,在是否了解需要“小区”共同参与修复的意义面向,持非常同意及同意者即分别占61%及19%,足见小区在修复式正义中扮演举足轻重之地位;除了加害人、被害人及其家属的参与外,更应加强由当事人以外的第三方(如小区居民、社会公民)共同参与,以增加公信,认同此看法者,非常同意及同意各占31%及57%,代表小区带有提升公信力的机制,但令人值得注意的是,也有2%非常不认同及10%的不同意;修复式正义之初衷即是避免如司法机关一般专擅,在此次问卷中,认为该制度之运作,目前仍然是由一群专业人士在操作或把持占近8 成,同时也有9 成以上的受访者认为在运作过程或结果,可能会因社经地位或文化等差异而有所不同,说好听点或许称为个别化,但难免有“两条输送带理论”之疑虑;此外,有接近6 成的受访者不明白现行台湾修复促进者的任用资格或来源,如此结果与前述文献冀设计普及化的期望似有落差;至于修复促进者在案件处理上,是否也会有失败、错估或误判之可能,非常同意及同意之总和竟高达9 成以上,并认为修复的程序或结果,仍宜有专属或特定的救济途径(92%),窃认这样的结果也是建筑于修复促进者可能会因社经地位或文化等差异而有所不同,及不明白现行台湾修复促进者的任用资格或来源等题项上的铺陈所致;后续推展“修复式正义”,若案件真的发生在自身及自身亲属周遭时,是否可以接受适用或认同此制度,在此研究假设的议题上有68%认同,但也有接近4 成民众无法接受,也有近8 成的受访者愿意尝试如果有机会,同意更进一步了解修复式正义的运作模式或有关活动、讲习。末以,何者最具“小区”代表者部分,认为警察是公共事务参与的第一线,故认为“警察”适合成为推动修复式正义之小区代表,同意与不同意比例相近各占近半数;6成以上认为民意代表及媒体是不适合的,而认为社工(social workers)是最适格的占84%,代表前者可能受到政治或利益干扰,而较倾向专业公正人士,而警察虽然也是选项,但随着近年来家事(暴)、跟踪骚扰业务加诸于原本社会秩序维护及刑事案件上,已使警察负荷雪上加霜,或许这是社工大于警察之首选项目。由此可知,“小区”在本土化修复式正义扮演之角色不论从理论上或实务上仍有不可抹灭的地位,同时也具有增进公信力之效能,但在运作上应普及不宜只存在于特定机关或仅限于专业人士应用,但也不得不承认既要增进公信力、避免因当事人社经地位或文化等因素而有差异待遇之虞与是否应由专业机关或人员主持之间存有矛盾;另外,未来修复促进者的任用资格或来源应采多元、开放、透明并予以法制化,同时可预测性的发现“社工”可能是将来台湾修复式正义推展上,尤其在小区代表部分占有举足轻重的地位。

五、结论

在小区参与程度方面,除修复的成败结果,可能会与个人的“宗教信仰”有正相关外,也大多认为“修复式正义”除了加害人、被害人及其家属的参与外,更应加强由当事人以外的第三方(如小区居民、社会公民)共同参与,以增加公信,至于参与角色的扮演上,仍认为修复式正义在台湾的实践上,仍然是由一群专业人士在运作或把持,而非如国外理想性地普及分布于小区环境中,对于运作过程或结果,也普遍认为可能会因社经地位或文化等差异而有所不同,进而认为是否宜由警察担任推动修复式正义之小区代表,毕竟警察是公共事务参与的第一线,是最具代表性之个体;但倘运用于小区,恐牵动刑事政策“转向”处遇的敏感神经而容有讨论空间;此外,社工、民意代表、媒体也是此一模式小区参与代表之候选人,尤其是小区中建置社工体系呼声最高,也反映出现在台湾社工流动率高,呈现人才匮乏之迫切性及递补遗缺之必要性。综上,对于政府将来在刑事司法制度与政策革新上,拙文以刍论为命名,但在讲求刑法谦抑的真善美视野下①马荣春、赵登梅:《真善美视野下的刑法宽容性》,载《海峡法学》2015年第1 期,第25~34 页。,修复式司法在意义上仍肯定其价值及功能,但小区参与及其评估机制,容有再跃进空间②陈小彪:《假释决定中小区影响评估机制初探》,载《海峡法学》2015年第4 期,第71~78 页。,尤其在中国大陆小区运作步调较缓③王利荣、程炀:《社区矫正语境中的观护与观察》,载《海峡法学》2014年第1 期,第3~11 页。,在讲究科技进步但仍工农为体的小区,更具推动“恢复式”司法的操作及潜能,期透由本文能提供微薄参考贡献,为后续更进一步之衍生性学术研究抛砖引玉,并具体提供有温度的社会关怀,健全社会法制化之社会福利国,以落实刑事政策个别化理念,建构符合本土化修复式正义的未来远景。