低体温前馈控制在全髋关节置换术中的应用及对患者血液流变学、炎症反应影响研究△

2022-01-24王莉王刚

王 莉 王 刚

(1.濮阳市油田总医院骨一科 濮阳 457000; 2.浙江省中医药研究院 杭州 310025)

全髋关节置换术(THR)是目前临床上治疗股骨头坏死(ONFH)的一线方法,术中因大面积术野裸露、麻醉、创伤应激等因素的影响,容易导致患者出现低体温而引发凝血机制障碍和体液循环紊乱,成为影响手术效果及增加机体炎症反应的重要因素。低体温前馈控制旨在从生理储备、机体保暖、促血液循环等方式实施预见性护理,以降低低体温发生的风险。本研究以我院收治的80例行THR治疗的ONFH患者为研究对象,探讨低体温前馈控制的实施方法及临床应用效果。

1 资料与方法

1.1 临床资料

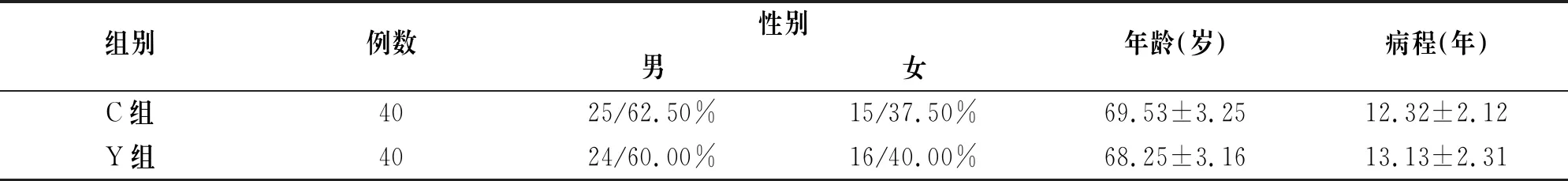

本研究病例纳入对象均为我院收治的ONFH患者,样本量80例,病例入院时间段为2020年1月~2020年12月。病例纳入标准:(1)符合THR手术适应症;(2)对研究方案知悉且签署知情同意书;(3)病历资料完整。排除标准:(1)术前即发生低体温者;(2)合并精神障碍疾病者;(3)合并其他对本研究结果造成影响的疾病者。确定病例样本后,予以患者随机顺序编号,根据编号结果将其分为C组40例和Y组40例。再于统计学软件上予以两组病例一般资料处理,无明显差异(P>0.05),见表1。

表1 C组和Y组患者一般资料分布比较

1.2 方法

两组患者均行THR治疗,围术期护理中:

C组40例患者行基础护理,主要包括术前常规准备、术中护理配合,术后注意事项交代及康复锻炼指导。

Y组40例患者在C组的基础上联合开展低体温前馈控制,主要干预措施:(1)术前加强生理储备。术前根据患者机体状态、手术耐受性、抗应激刺激能力等评估患者机体代偿功能,通过营养支持、规律作息、提高免疫力、积极治疗基础疾病等加强患者生理储备功能,以提高体温调节中枢功能和循环代谢功能,预防术中及术后低体温。(2)术前积极治疗代谢性疾病。糖尿病、低血糖症、蛋白质-能量营养不良症等代谢性疾病均是影响机体循环代谢功能的重要疾病因素,易增加低体温风险。术前护理中根据患者病史的询问及血生化指标的检测,加强代谢性疾病的治疗,以保障患者机体循环代谢功能的稳定,预防术中、术后低体温。(3)术中加强体温保护。患者进入手术室后可于手术床上铺恒温毯,通过软管散热达到暖床的目的;或将充气式加温毯于患者全身覆盖(麻醉诱导后可仅将手术区域裸露),以减少机体散热面积。另外,人体头部散失的热量约占人体总热量的30%,术中为患者头部佩戴棉帽,以减少机体散热量[1]。术中每两小时为患者测量外周温度,持续实时动态监测。(4)术中液体加温。术中患者需输入大量的液体,包括冲洗液、药液、麻醉剂及冷藏血制品等,过低的液体温度易引起血管痉挛而造成循环血容量的下降,导致血流动力学不稳定。手术护理中采用加温仪将术中患者所需的输注液体、冲洗液体等进行加热预处理,如输注超过500ml的液体需加温至37℃再输注,而冲洗液需加热至38℃~40℃后再使用[2]。(5)术后精细化护理。术后及时包好切口敷料,撤去无菌单后迅速为患者盖好被子,不可长时间暴露。术后转运时,拉紧盖被于身体两侧,防止脚下空置。患者回病房后,合理设置病房温湿度,温度约18℃~22℃,湿度约50%~60%,并根据气候特点为患者合理增添衣物。对患者四肢尤其是股二头肌、腓肠肌、股四头肌等予以被动按摩,促进肢体血液循环。同时,可于患者双下肢将血液循环泵捆绑进行加压,以促进下肢静脉回流与保暖。

1.3 观察指标

1.3.1低体温发生率

分别统计两组患者术中低体温的发生率,低体温判定标准:机体核心体温低于36℃[3]。

1.3.2血液流变学

于两组患者术前及术后12h,分别检测血液流变学指标:全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度。

1.3.3炎症反应

于两组患者术前及术后12h,分别采集患者血液标本,离心分离血清后检测血清炎症反应指标:CRP、IL- 1和TNF-α。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 低体温发生率

C组40例患者共8例患者发生低体温,发生率为20%(8/40);Y组40例患者共2例患者发生低体温,发生率为5%(2/40)。Y组低体温发生率低于C组(χ2=8.343,P=0.002)。

2.2 血液流变学

术前,两组患者全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度比较,无明显差异(P>0.05);术后2h,Y组患者全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度均低于C组(P<0.05),见表2。

表2 C组和Y组患者手术前后血液流变学指标比较

2.3 炎症反应

术前,两组患者血清CRP、IL- 1、TNF-α比较,无明显差异(P>0.05);术后12h,Y组患者血清CRP、IL- 1、TNF-α均低于C组(P<0.05),见表3。

表3 C组和Y组患者手术前后炎症反应指标比较

3 讨论

近年来随着医疗卫生事业的快速发展及大型手术比例的增加,手术实际中,手术时间延长、身体暴露面积大、术中腹腔冲洗、麻醉对下丘脑体温调节中枢的抑制及创伤应激刺激等均是诱发低体温的重要因素。据文献报道,在进行手术的患者中,约有50%~70%的患者会发生不同程度的低体温情况,而低体温是影响机体循环代谢功能、凝血功能的重要因素,同时也是增加免疫系统抑制及心血管风险事件的主要原因[4]。2017年,法国重症监护协会&法国麻醉与重症监护协会制定的《ICU目标体温管理指南》中强调,推荐手术患者早期采取措施以降低体热丢失,并使低体温患者达到并维持目标体温。同时,围术期体温管理指南指出,围术期应根据患者低体温发生的危险因素、体温监测结果等予以低体温风险持续评估[5]。

目前,尽管国际上已制订预防低体温的循证指南,但并未阐明围术期体温管理的具体最佳手段。低体温前馈控制干预旨在以预防医学理念为指导,以循证医疗模式为路径,通过对造成患者低体温的主客观因素的准确评估,提前采取具有循证证据支持的干预措施,进而将可能发生的低体温事件于萌芽状态中消除。本研究结果显示:Y组低体温发生率为5%,低于C组的20%(P<0.05),即通过前馈控制干预措施的开展可有效降低低体温的发生率。前馈控制干预中以降低患者围术期低体温发生率为切入点,以导致患者出现低体温的风险因素为纵轴,以各进程中所开展的护理决策为横轴,开展全面的预防干预措施,可有效降低低体温风险。且术后12h,Y组患者全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度均低于C组(P<0.05),即低体温的前馈控制性预防可有效改善患者凝血功能。国内外诸多研究证实,低体温易降低凝血酶的相关活性,是造成凝血功能障碍的最重要原因,而前馈控制干预通过提高患者生理储备功能可促使机体更好地自动启动低温补偿系统[6];通过代谢性疾病的治疗干预可有效维持机体循环代谢功能的稳定;术中通过升温毯、减少机体散热等综合保暖措施的干预可维持有效组织氧供及血流动力学稳定,通过液体加温可防止大量冰冷液体的输入造成患者稀释性凝血紊乱,联合术后精细化护理,可有效预防低体温的发生,对改善患者血流动力学具有明显的作用[7]。

同时,本研究结果显示术后Y组患者血清CRP、IL- 1、TNF-α均低于C组(P<0.05),即通过低体温前馈控制可有效抑制机体炎症反应。临床研究报道证实,当手术患者体温降低时,体循环血的氧气在组织中的扩散受阻,易造成组织缺氧和体内因子失衡,导致机体免疫力的降低,是加重机体炎症反应程度的因素之一。同时,据相关前沿文献报道强调,低体温易造成血管内皮细胞损伤,导致微血管屏障功能下降和血管通透性的增强,导致炎性介质的大量释放,成为加剧患者机体炎症反应的重要因素。而通过低体温的前馈控制,则可有效抑制机体炎症反应[8]。

综上所述,于ONFH患者行THR治疗手术护理中应用低体温前馈控制能有效预防低体温的发生,改善患者血液流变学指标,降低炎症反应。