从“国文”回向“中国文学”※

——从新出癸卯学制稿本看清末文学学科的本土化调适

2022-01-21陆胤

陆 胤

内容提要:在近代中国文学学科形成的历程中,癸卯学制作为清季第一部实际施行的学校规章,规定了“中国文学”一科的宗旨、课程安排和教学内容。然而,长期以来相关研究几乎都是依据光绪二十九年十一月颁行的奏定本;关于学制章程修订的具体过程,一直缺乏有力的实证材料。最近新出的吉林图书馆藏“清内府档案”各学堂章程稿本,为厘清这些问题提供了初步线索。对照各稿本和最终颁布的奏定本,“文学史”的名目和内容逐渐隐去,中国传统的集部之学和文章辨体之学却得到刻意的凸显。“中国文学”一科不再限于单纯的语文学科,而是被托付了传承国族文明、存续经史命脉的重任。

作为近代中国全国性教育制度和学科体制的发端,光绪二十八年(1902)七月清廷颁发“壬寅学制”,次年又重订各学堂章程为“癸卯学制”,于光绪二十九年十一月二十六日(1904年1月13日)正式颁布施行。癸卯学制首列《奏定学务纲要》,规定了新学堂教育的基本原则,其中便列有“学堂不得废弃中国文辞以便读古来经籍”一条。1相对于壬寅学制的首创,癸卯学制最终奏定的版本“条目更加详密,课程更加完备,禁戒更加谨严”2,有关本国语言文字的课程分为三种:

(一)初等小学堂称“中国文字”。

(二)高等小学堂、中学堂、高等学堂、初级及优级师范学堂、中等及高等农工商实业学堂、译学馆称“中国文学”;大学堂行分科大学制,文学科大学下设“中国文学门”专科;经学科大学全科及文学科大学下的中国史学门、万国史学门均以“中国文学”为随意科,英、法、德、俄、日本文学门则以之为主课。

(三)相当于初级职业教育的“艺徒学堂”、初等农工商实业学堂、实业补习普通学堂则称“中国文理”。

尽管名称随学程变化,但本国语文训练完全被统合于一科之内3,高等学堂、优级师范学堂文、理、医各类均要求修习。至少在分科格局上,已与日本明治三十三年(1900)新制以后贯彻上下的“国语—国文学”科相合。“中国文字”“中国文学”“中国文理”在《学务纲要》中统称为“中国文辞”,各学程宗旨、教法不同,在各学堂章程中皆有详尽规定。4

作为对前一年试颁壬寅学制的修订和补充,癸卯学制各学堂章程的重订实由张之洞主导,向来被认为带有保守化的取向。不过,单就学科门类和学程系统而言,癸卯学制仍以同时期日本学制为模范,主撰者传为张之洞幕府中曾赴日本考察学务的陈毅、胡钧二人;5唯其中“《学务纲要》、经学各门及各学堂中国文学课程”等部分,据说出自张之洞的“手定”。6长久以来,讨论癸卯学制表现的教育宗旨和学科意识,几乎都是依据光绪二十九年十一月颁行的奏定本;对于各章程修订的具体过程,以及在此期间学科体系、教学理念的调整,特别是张之洞究竟在哪些环节添加了“手定”,一直缺乏有力的实证材料。直到最近,才有吉林省图书馆藏“清内府档案稿本”癸卯学制各学堂章程影印面世(收入该馆所编《清末教育史料辑刊》),共收录25件重订章程的过程本。7其中,《译学馆开办章程》第一次稿,《高等学堂章程》第一次稿,《高等师范学堂章程》第二、三次稿,《初等(级)师范学堂章程》第一至三次稿等件,均有较多涉及文学教育部分的内容,为厘清癸卯学制“中国文学”学科体系的来源和调整过程,提供了初步的线索。

一 学科名义的调整

新出各章程早期稿本面目与奏定本都有较大差距,首先体现在学科名词的运用。应对戊戌以后“新名词”日益泛滥的形势,《奏定学务纲要》专列有“戒袭用外国无谓名词以存国文端士风”一条,各学堂定章亦刻意改用了一些本土化学科名。通过稿本的比较,可发现许多学科名的本来面目:如定章中“交涉学”“人伦道德”“辨学”,初稿分别作“国际法”“伦理”“论理”,一开始都是采用日本译名;晚清学人早就惯用的“数学”一词,在稿本中被涂改为“算学”;甚至“寻常师范”“幼稚园”“日常”这些普通称谓,也要刻意改成“初等师范”“蒙养园”“常日”。8此类“正名”举措努力规避外来表达,稿本的存在却暴露了其学科框架的最初来源;同一章程各次稿本的对照,更有可能揭示学制主导者方针的变化。

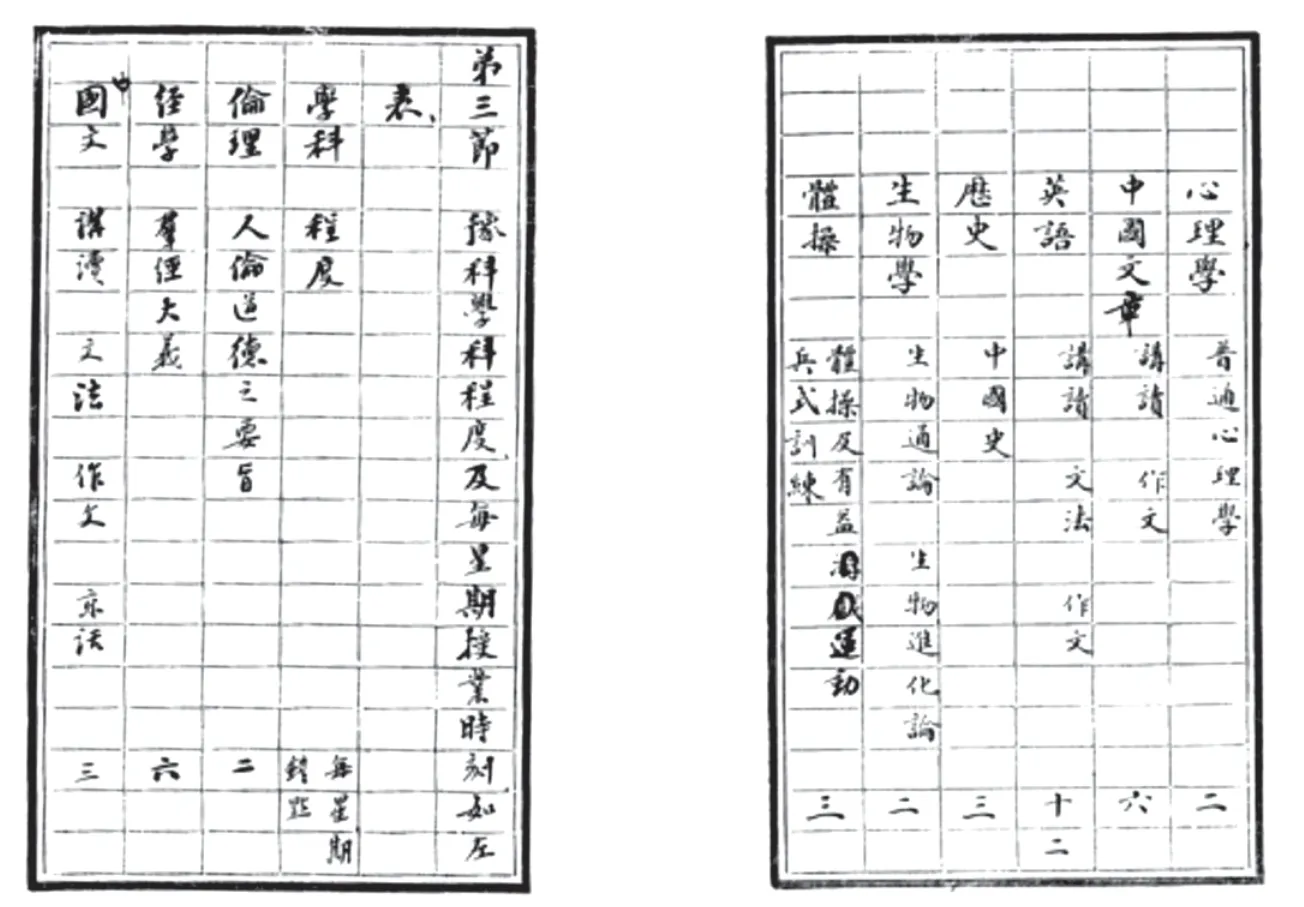

在《高等学堂章程》第一次稿、《初等师范学堂章程》第一次稿、《高等师范学堂章程》第二次稿中,均出现了“国文”这一科目;9而其在日本学制模板中对应位置的学科,正是“国语”或“国语及汉文”。10由此可知,在癸卯学制的最初设计中,非但早就采用了民间流行的“国文”一称,更有意对标同时期日本学制的“国语科”。唯在《高等师范学堂章程》第二次稿的“学科课程”部分,可以看到好几处“国文”二字之上都添加了一个“中”字(例如下左图)。11而到《高等师范学堂章程》第三次稿和《初级师范学堂章程》第二、三次稿的同样位置,以及今见《译学馆开办章程》第一次稿、《高等农业学堂章程》第一至三稿、《高等商船学堂章程》和《水产学堂章程》第一至四稿的相关学科名,则均已统一为“中国文”。此外,高等师范章程第三稿中,还有一处“中国文”后添补了“章”字(如下右图)。12似可推断,癸卯学制创稿之初的文学科名,经历了从“国文”统改为“中国文”的过程,甚至有转向“中国文章”之势;但目前所见材料中,还未出现奏定本中的“中国文学”或“中国文理”之称。

“国文”改为“中国文”(左)与“中国文”改为“中国文章”(右)

二 以“讲读、文法、作文、文学史”为框架

现存各稿本中,初等、高等师范章程的最初稿本与日本学制关系尤为密切。《初等师范学堂章程》(第一次稿)主要模仿日本文部省明治二十五年(1892)修订颁布的《寻常师范学校之学科及其程度》,特别是“学科程度”“教育要旨”等部分,某些条目几乎可视为逐字翻译。13日本原章程中“国语”列修身、教育之后,为第三科;稿本因添加经学一科,“国文”退置第四。第一、二学年的教学框架完全相同:均分为“讲读”“文法”“作文”三部分,仅将日本原章“文法”项下“假名之用法、言语之种类”改为“六书之文体、虚词之用法”的本地风光而已。日本寻常师范学制仅三年,癸卯学制最初规划为四年,故原章程第三年“文学史之大要”“作文”“授教授读书作文之次序方法”三项被分入两年,又在行间用小字增添“言语”一项,专门“使练习京话”。14

此中值得注意的,一是首次在学制中引进了以“授中国文字之起原及文学昌达变迁之要略”为宗旨的“文学史”名目;15二是增添“京话”练习,回应了此前吴汝纶以“京城声口”统一国语的建议,亦可视为奏定章程中“官话”一门的滥觞;三是强调师范科特点,须在最后一年指导师范生教授小学国文课的次序方法:“授国文者,务期正音训、辨句读,明句意、章意,兼讲究文理结构,其作文之文题,当就各学科所授事项及日常必须事项选之,务取联络各科学,且适于实用。”此段亦从日本原章程翻译而来,展现了小学国文课兼顾语文能力与普通各学科知识的二元特性。

至《初级师范学堂章程》(第二次稿),学程延展为五年,“中国文”课程结构基本未变,内容则得到充实。第一、二年“讲读”除选取“平易雅驯之文”的一贯要求,更补充了本地化范本:“《御选古文渊鉴》最为善本,可量学堂之日力读之”;第三年进一步要求“使看近代政事、奏议、书说之文,为之讲论”,但“不必熟读”。“作文”一项则在原有“日用书札记事”“论说文”等文类要求的基础上,增加“篇幅宜短不宜长”“不以多为贵”等提示。第一稿中颇显突兀的“文学史”,改称“中国文学通论”或“历代文学通论”。16“文学史”之名亦见于《译学馆开办章程》和《高等师范学堂章程》第二、三次稿。在高等师范章程第三稿的“文学史”三字旁,添加了可能表示疑问或删改建议的顿点,流露出学制审查者对文学史学科的犹豫态度(如下左图)。17

《初级师范学堂章程》第三次誊清底稿与第二稿差别不大,唯该稿行间、页眉多有批改,批语字体接近张之洞或其幕僚惯用的苏体字(如下右二图)。其中一些改窜,如将源自“文学史”一科的“历代文学通论”宗旨改为“讲中国古今文章流别,文风盛衰之要略,及文章于政事、身事〔世〕有关系之处”等,后来在奏定本中得以保留。18

再看更高一级学程的高等师范。《高等师范学堂章程》第二次稿分为预科、本科、研究科三类(奏定本改称“公共科”“分类科”“加习科”),本科下设四学部。其模板是日本文部省明治三十三年(1900)改正颁布的《高等师范学校规则》。19延续日本原章程国语、汉文两科的分布,高等师范章程第二次稿中的“国文”作为主课,亦仅见于“以国文、外国语为主”的“第一学部”课程,同时又为“第二学部”(主修地理、历史)随意科,其他两学部(分别主修算学、物理、化学和动物、植物、矿物、生理学)均未设置。与初等师范章程第一次稿类似,高等师范“第一学部”国文科仍分为“讲读”“文法”“作文”“文学史”(第二年起)等项,但删去了原章程中“比较文法”(主修外国语者修之)一项,增添了“京话”。“国文”以讲读、文法、作文、文学史四项为主的框架,亦见于与之并列的英语、德语(或法语)等科。盖因近代日本教育规划中的国语科,本就被视为普遍性的语言教育,其宗旨、教法与学习西欧语言各科目并无二致,实以普通语言学和历史比较语言学的导入为背景。20值得一提的是,《高等师范学堂章程》第二次稿甚至照搬了日本原章中的“言语学”科,作为“第一学部”第三年的主课,包含声音学(语音学)、博言学(比较语言学)两项内容。21

但是,前述从“国文”到“中国文”的科名变化,又暗示学制主导者关注文学教育的视点,正渐由“求同”转向“存异”。除了对“文学史”概念的潜在质疑,高等师范第二次稿中的“言语学”一科,在第三次稿中亦更名为“中外各国方言变迁学”,其下“博言学”项目旁边,同样出现了不甚认同的墨点(见上左图)。22到最后颁行的《奏定优级师范学堂章程》中,不仅“文学史”名目和“言语学”一科内容已完全消失,“中国文学”更升级为四类学科通习的必修科。23以初稿袭用、翻译的日本学制框架为基础,通过点窜名词、补充材料、调整结构等方式,逐步实现课程本土化。从各次稿本到奏定本的修改痕迹中,可以体会到学制主导者的这一基本策略。

三 “文学史”的隐去与“各体文字”的凸显

吉林图书馆藏的这25件稿本,只显露了整个癸卯学制重订文献的冰山一角;特别是最受关注的中小学堂和大学堂章程稿本的阙如,使得“中国文辞”课程体系的形成过程仍不甚清晰。此外,即便从同一学堂章程不同版本序列的内部来看,稿本呈现的最终面目与奏定本仍有较大距离,二者之间应存在着大量修改程序。似可推断,这批稿本当为学制重订最初阶段的文件。按张之洞等参与修订学堂章程,始自光绪二十九年闰五月间。24据中国社会科学院近代史研究所藏张之洞《京寓函稿》档案,是年六月,张之洞曾数次邀约张鹤龄、李希圣等曾参画壬寅学制的大学堂职员到寓商讨学务25,并命其草拟译书局、编书局等章程初稿。26至八月初,新章程初稿已齐,闻知张鹤龄有出京打算,张之洞立即差专弁致函张百熙请代为挽留,“候学堂章程定议再行”。27此次新出学制稿本中,正有《译学馆开办章程》(第一次稿)一种,所附《译学馆沿革略》篇末署“光绪二十九年癸卯三月禊日记”28,则至少该篇成稿在张之洞参与学制之前。目前所见各稿本未必出自张之洞或其幕僚之手,很可能是癸卯六至八月间张鹤龄、李希圣等壬寅学制旧人的草创,但经过了张之洞等改笔。壬寅学制步趋日本章程的办法,也自然得到了延续。

尽管如此,通过现有早期稿本与奏定本的比较,以及奏定本各学堂章程之间的横向系联,仍有可能呈现从“国文”回向“中国文辞”背后的思路;稿本与奏定本之间的断裂,更能凸显张鹤龄等出走以后,张之洞为新式文学教育添加的政教色彩。在初等、高等师范章程的几次稿本中,国文课程均采用了来自日本国语科的“讲读、文法、作文、文学史”框架。按奏定本“初级师范学堂与中学堂入学学生,学力相等,故学科程度亦大略相同”29,致使两种学堂“中国文学”科的内容、教法多有重合。二者章程中均有一段按照“文义”“文法”“作文”三项顺序阐述“学为文之次第”,似即源自“讲读、文法、作文”的三分:

一曰文义:文者积字而成,用字必有来历,下字必求的解,虽本乎古,亦不骇乎今。此语似浅实深,自幼学以至名家,皆为要事。二曰文法:文法备于古人之文,故求文法者,必自讲读始。先使读经、史、子、集中平易雅驯之文,《御选古文渊鉴》最为善本,可量学生之日力择读之,并为讲解其义法;次则近代有关系之文,亦可流览,【但】不必熟读。三曰作文:以清真雅正为主,一忌用僻怪字,二忌用涩口句,三忌发狂妄议论,四忌袭用报馆陈言,五忌以空言敷衍成篇。30

不过,其中“文义”一项与“讲读”显然不相对应;“用字必有来历,下字必有的解,虽本乎古,亦不骇乎今”的要求,只是学制主导者出于修辞敏感而宣示的文体原则。下面“文法”部分首先提出“求文法者必自讲读始”,可知奏定本实已将稿本“讲读”一项包含在了“文法”之中,紧接着的“先使读经、史、子、集中平易雅驯之文,《御选古文渊鉴》最为善本,可量学生之日力择读之……次则近代有关系之文,亦可浏览,但不必熟读”数句,正是承自初级师范章程第二、三次稿本国文“讲读”部分的规定。31接下来才进入“文法”的正题:“并为讲解其义法”——以古文家的“义法”之说取代了稿本中来自日本学制而加以微调的“文法”定义(“讲六书粗浅之义例、南北古今音韵变迁之大略、虚词之用法、作为文章之诸法则”32)。最后“作文”部分,则完全抛弃了稿本按照日本章程铺排的学文阶梯(从“日用书札记事文”到“论说文”),转而强调清代科场“清真雅正”的衡文标准,所列“五忌”更有其传统资源和现实针对。

从稿本到奏定本,另一个值得注意的跨越,是“文学史”的隐去。如前所述,稿本系列渐以“中国文学通论”或“历代文学通论”取代“文学史”名目,但仍作为“中国文”课程框架中单列的一项内容。奏定章程则仅在大学堂的“中国文学门”列有“历代文章流别”一课,注明“日本有《中国文学史》,可仿其意,自行编纂讲授”33;又前引中学堂和初级师范章程中重复的“学为文之次第”一段后,均有“次讲中国古今文章流别,文风盛衰之要略,及文章于(一作‘与’)政事、身世关系处”等句34,实承自《初级师范章程》第三次稿中“历代文学通论”一项经修改后的要旨。在奏定本“学科程度表”中,中学堂、初级师范第五年在读文、作文之外兼讲“中国历代文章名家大略”,高等学堂第三年“兼考究历代文章流派”,优级师范学堂则在公共科(相当于稿本中的预科)的中国文学课程中要求“讲历代文章源流义法”。35这些内容均可视为稿本中“文学史”一项的痕迹,但不仅其主体限于“文章”,所谓“名家大略”“历代流派”“源流义法”,实无法与中国传统的“文章流别”或“文体明辨”之学相区别。

在抹去稿本“文学史”痕迹的同时,奏定本章程刻意凸显的,正是集部之学与文章辨体之学。《奏定优级师范学堂章程》的中国文学课程,完全抛弃了稿本中由讲读、文法、作文、京话、文学史五项组成的框架,代之以笼统的“练习各体文字”;高等学堂章程亦然。36奏定本各章程更罗列了多种诗文总集和选本,除了见于中学堂、初级师范和译学馆章程的《御选古文渊鉴》37,大学堂章程在中国文学门“周秦至今文章名家”课程中,更列举了《文纪》、《汉魏百三名家集》、《唐文粹》、《宋文鉴》、《南宋文范》、《金文雅》、《元文类》、《明文衡》、《皇清文颖》、姚椿《国朝文录》以及《昭明文选》、《御选唐宋文醇》、《诗醇》、《古文苑》、《续古文苑》、《古文辞类纂〔篹〕》、《骈体文钞》、《湖海文传》等书,并补充说明“欲以文章名家者,除多看总集外,其专集尤须多读”。38事实上,见于《奏定大学堂章程》的这份书目,正是从张之洞名下《书目答问》一书的“总集类文之属”节选而来,可以说再现了张氏早年集部版本之学的理念。39

在为“中国文学”一科填充传统文章流别和集部之学的同时,奏定本中学堂、高等学堂及初、优两级师范章程中的“外国语”诸门,却基本上沿袭了稿本从日本学制导入的“讲读、文法、作文、文学史”框架,且并不回避“文学史”等新名目。奏定章程关于外语教法的指示相当谨慎且谦虚,但云“责成语学教员,考究最合用之教授法”40,与其指点中国文学课程时的自信口吻形成鲜明对比。这种“中外有别”,更映衬出癸卯学制奏定本重构“中国文学”一科的意义:不复是学制稿本中“国文”那样的单纯语文学科,而是被托付了传承国族文明、存续经史命脉的使命。

注释:

1 2 张之洞、张百熙、荣庆奏:《奏定学务纲要》,《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,上海教育出版社2007年版,第499~501、495页。

3 仅有三处例外:(一)初级师范学堂考虑到师范生将来“教幼童”之需,将“习字”另立一科;(二)高等商业学校为适应商业文牍,预科设“书法”“作文”二科,本科另设“商业文”科目;(三)实业补习普通学堂的商业科,在普通科目的“中国文理”外,须加习“商业书信”。此外,进士馆、高等工业学堂、农业及工业教员讲习所均不设本国语文课程,商业教员讲习所亦仅设“商业作文”课。见《奏定初级师范学堂章程》《奏定高等农工商实业学堂课程》《奏定实业补习普通学堂章程》《奏定实业教员讲习所章程》,《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,第411、471、452~453、475~477页。

4 关于癸卯学制“中国文学”科的代表性研究,参见陈平原《新教育与新文学——从京师大学堂到北京大学》,《学人》第4辑,江苏文艺出版社1993年版,第13~40页;陈国球:《文学立科——〈京师大学堂章程〉与“文学”》,陈国球:《文学史书写形态与文化政治》,北京大学出版社2004年版,第1~44页。二者都是从大学教育切入。涵盖普通教育在内全学制的讨论,有白莎(Elisabeth Kaske)关于“清末教育体系中法定语言”的考察,参见Elisabeth Kaske,The Politics of Language in Chinese Education, 1895-1919, Leidon & Boston: Brill,2008,234~272;陆胤:《国家与文辞——清季文学教育的制度化》,《文学评论》2017年第5期。

5 当时《新民丛报》有《记北京大学堂事》一则报道:“又张之洞前奉懿旨令即改定大学堂章程后,当将保荐特科之陈毅、胡钧留京赞助。顷拟就之稿本,页数几于盈尺,命意由之洞,而笔墨则悉以陈、胡主之。”见《新民丛报》第38、39号合刊,光绪二十九年八月十四日。王国维《奏定经学科大学文学科大学章程书后》称“今日之奏定学校章程,草创之者沔阳陈君毅,而南皮张尚书实成之”,似乎陈毅的作用更大;但将陈毅的籍贯黄陂误为沔阳,而沔阳恰是胡钧的籍贯。文载《教育世界》丙午第2期,光绪三十二年正月。

6 许同莘:《张文襄公年谱》卷八,《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第174册影印本,北京图书馆出版社1999年版,第95页。

7 这批资料的来源仍不清晰,“内府档案稿本”之称,出自经莉《从吉林馆藏〈癸卯学制〉看其对近代学校教育的影响》,《数字与缩微图像》2015年第2期。但该文主要篇幅在重复一些关于癸卯学制的常识,就稿本本身,除了列举篇目,并没有提供任何有效信息。

8 9 分别见吉林省图书馆编《清末教育史料辑刊》第4册,国家图书馆出版社2020年版,第46、158、168、325、441,158、195、198、204、327、341页。

10 分别见《高等師範學校ノ學科及其程度》《高等中学校规则》《尋常師範學校ノ學科及其程度》,(日本)内阁《官报》第918、1912、2710号,1886年10月14日、1887年2月23日、1892年7月11日。按:日本旧制“高等中学校”于1894年改称“高等学校”,即清末学制中“高等学校”所本。

11 12 21 22 《清末教育史料辑刊》第4册,第196、199、200、202,196、200、202,202~207,272页。

13 《初等师范学堂章程》第一次稿原题《寻常师范学堂章程》,封面墨笔改“寻常”二字为“初等”;至第二稿又改“初等”为“初级”。第一次稿本在“学堂办法”部分,增加了适应中国草创情形的“急设师范传习所”等内容,自是日本原章程所无。见《清末教育史料辑刊》第4册,第319、391、332~324页。

14 17 28 《清末教育史料辑刊》第4册,第342~345,270、272,152页。

15 按:此处对“文学史”宗旨实略有误译:日本原章程“文学史大要”宗旨是“讲授从片假名平假名起源的国文学发达变迁之要略”,所谓“从片假名平假名起源”,只是标示日本文学史时间起点的定语而已。而第一次稿本作“授中国文字之起原及文学昌达变迁之要略”,则好似“文字之起原”与“文学……之要略”并列而为文学史的两项主要内容。

16 《清末教育史料辑刊》第4册,第437~440、422页。按:“中国文学通论”之称,是在“各科目程度及每星期时刻表”中以行书补入的。

18 《清末教育史料辑刊》第5册,第49、50页;《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,第407、408页。除了“国文”或“中国文”课程的局部调适,初级师范学堂章程第二次稿对经学宗旨的大幅调整和第三次稿以行书增补的习字科要旨半叶,最终也都保留在奏定本中。因与主题无关,兹不详述。见《清末教育史料辑刊》第4册,第433~436页;第5册,第72页。前揭《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,第406~407、411页。

19 文部省令《高等师范学校规程中改正》《高等师范学校规则改正》,(日本)内阁《官报》第4963、5083号,1900年1月20日、6月4日。按:日本明治中后期高等师范课程几经修改,1886年《高等师范学校之学科及其程度》分男、女校,男校课程含理化、博物、文学三科;1894年《高等师范学校规则》则归并为文、理两科(女子高等师范学校另列),1900年的“改正”针对1894年的“规则”,又细分为三科四部。

20 日本明治时期“国语”学科的确立,与上田万年(1867—1937)等语言学者从德国导入“科学的”历史比较语言学研究和“言语民族”(Sprachnation)理念密切相关。参见李妍淑(Lee Yeounsuk)《国語という思想——近代日本の言語認識》,岩波书店1996年版,第96~117页。

23 《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,第420~427页。按:高等(后改称“优级”)师范学堂各章程版本中有较大变化的学科,除国文以外,还有同样仅为第一部分主课的“理学”一门。该科模拟日本原章程哲学一科而设,内容为“周秦诸子、汉唐宋元明儒学术大要”;至第三次稿本改称“中国理学”,讲“宋元明理学诸儒学案大要,及周秦诸子汉唐诸儒学术与理学相通要义”;至奏定本改称“周秦诸子学”,并在科目表后增加一段说明,甄别周秦诸子“驳杂害理之处”及其纳入“文学课程”的用意。前揭《清末教育史料辑刊》第4册,第206、272、422页;《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,第422、428页。

24 光绪二十九年闰五月初三日,张百熙、荣庆联衔奏请添派张之洞会商学务。参见《奏请添派重臣会商学务摺》,《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,第296~297页。

25 张之洞《致管学大臣吏部大臣张》(光绪二十九年六月十一日):“冶秋(张百熙)仁兄大人阁下:惠函读悉,贵大学堂日本两教习(按:指服部宇之吉、岩谷孙藏二人),订于今日来谈学务,今日十二点钟在敝寓奉候。(原注:东教习来两人即可)并希嘱张小圃(鹤龄)观察,李柳溪(家驹)太史,李亦元(希圣)刑部同来为荷……”《致大学堂总办于、代总教习张、堂提调李、编译局李》(六月十六日):“柳溪、晦若(于式枚)、小圃、亦元仁兄大人阁下迳启者:学务繁重,应商之事甚多,拟屈台从于今日午后四点钟惠临敝寓,藉共商榷……”二函稿件均载《京寓函稿》第1本,中国社会科学院近代史研究所藏档,档号:甲182-213。

26 张之洞:《致管学大臣张》(光绪二十九年八月廿八日),《京寓函稿》第1本,近代史所档:甲182-213。

27 张之洞:《致管学大臣吏部大臣张》(光绪二十九年八月五日发),《京寓函稿》第2本,近代史所档:甲182-213。

29 40 《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,上海教育出版社2007年版,第405、346页。

30 《奏定中学堂章程》《奏定初级师范学堂章程》,同前注书,第329、407页。原注略。按:段中“但不必熟读”之“但”字,《奏定中学堂章程》脱;“三曰作文”下,《奏定初级师范学堂章程》多出“师范生作文,题目篇幅长短皆可不拘,惟当”17字。

31 《清末教育史料辑刊》第4册,第437页;第5册,第46页。按:在中学堂、初级师范学堂中国文学科的课时安排中,奏定本在习字和文章名家大略之外,均只有“读文”“作文”两项,亦应是将稿本中的“文法”与“讲读”合并为“读文”的结果。

32 《初级师范学堂章程》(第三稿),《清末教育史料辑刊》第5册,第46~47页。

33 《奏定大学堂章程》,《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,第363、365页;参见陈平原:《作为学科的文学史》,北京大学出版社2011年版,第9~11页。

34 35 36 《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,第329、407,334、415、420,422~426、340页。

37 按:第一次稿本《译学馆开办章程》“中国文”一科内容为:“读《左传》、《国语》、《国策》、《史记》、《汉书》、文学史、作文”;至奏定本则改为“选读《古文渊鉴》及历代名臣奏议,兼作文”,并特地指出:“向来学方言者,于中国文词多不措意,不知中国文理不深,则于外国书精深之理,不能确解悉达;且中文太浅,则入仕以后,成就必不能远大。故本馆现定课程,于中国文学亦为注重。”见《奏定译学馆章程》,《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,第435~436页;前揭《清末教育史料辑刊》第4册,第48页。

38 《奏定大学堂章程》,《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,第365页。按:奏定章程刻本“周秦至今文章名家”一课本为单列,下换行说明“文集浩如烟海……”云云;整理本误作“周秦至今文章名家之文集浩如烟海……”,衍一“之”字,遂使此课程未能凸显。参见《奏定学堂章程·大学堂章程》,湖北学务处刻本,第27a~27b页。

39 署张之洞《书目答问》四,《张之洞全集》第12册,河北人民出版社1998年版,第9957~9959页。其中唯《昭明文选》在“总集类文选之属”、《御选唐宋诗醇》在“总集类诗之属”。