《新青年》上的苏曼殊※

——打开新文化运动的一个视角

2022-01-21徐振华

黄 轶 徐振华

内容提要:1916—1918年,苏曼殊以支持者、供稿人等多重文化身份参与了《新青年》舆论场的形成。文章考察苏曼殊在《新青年》上刊登的《汉英文学因缘》广告、《通告》以及《碎簪记》等文学文化活动内容,探究《新青年》同人关于其文学价值和文化身份评判的讨论,有助于打开《新青年》与文学革命充满张力的历史现场,从而更加深刻地理解中国文学现代转型的复杂性及其意义。

1915年9月,陈独秀主编的《青年杂志》创刊伊始,其《社告》便称“本志执笔诸君皆一时名彦”,然“名彦”者详为何人,却未一一道来。直至更名《新青年》后,所谓“名彦”方被和盘托出,苏曼殊与吴稚晖(敬恒)、胡适、李大钊、马君武、张继(溥泉)等赫然并列。1然而,启蒙、救亡等宏大叙事对于新文学乃至新文化运动之边缘文人的遮蔽,使得苏曼殊于《新青年》初创期“在场”的文学现象未能引起学界足够重视,也鲜有学人作专题研究。我们尝试考察苏曼殊在《新青年》上“登场”“在场”“离场”的文学文化活动,为打开《新青年》及新文化运动提供一种新的外部认知视角,也有助于突破新文化运动研究之内部视角常态化的现状。

一 登场:《汉英文学因缘》广告的文学文化意蕴

《青年杂志》在上海创刊时,苏曼殊在日本疗疾尚未归国2,然而这并未影响他参与该刊的文化场。《青年杂志》第1卷第3号刊载的《汉英文学因缘》广告可谓苏曼殊的“登场”仪式。《汉英文学因缘》(原名《文学因缘》)是苏曼殊编译的首部英汉互译诗集,上卷曾于1908年由东京齐民社出版。1915年,上海群益书社再版上卷时冠以“汉英”二字,有趋时纳新、迎合读者的策略性考虑。

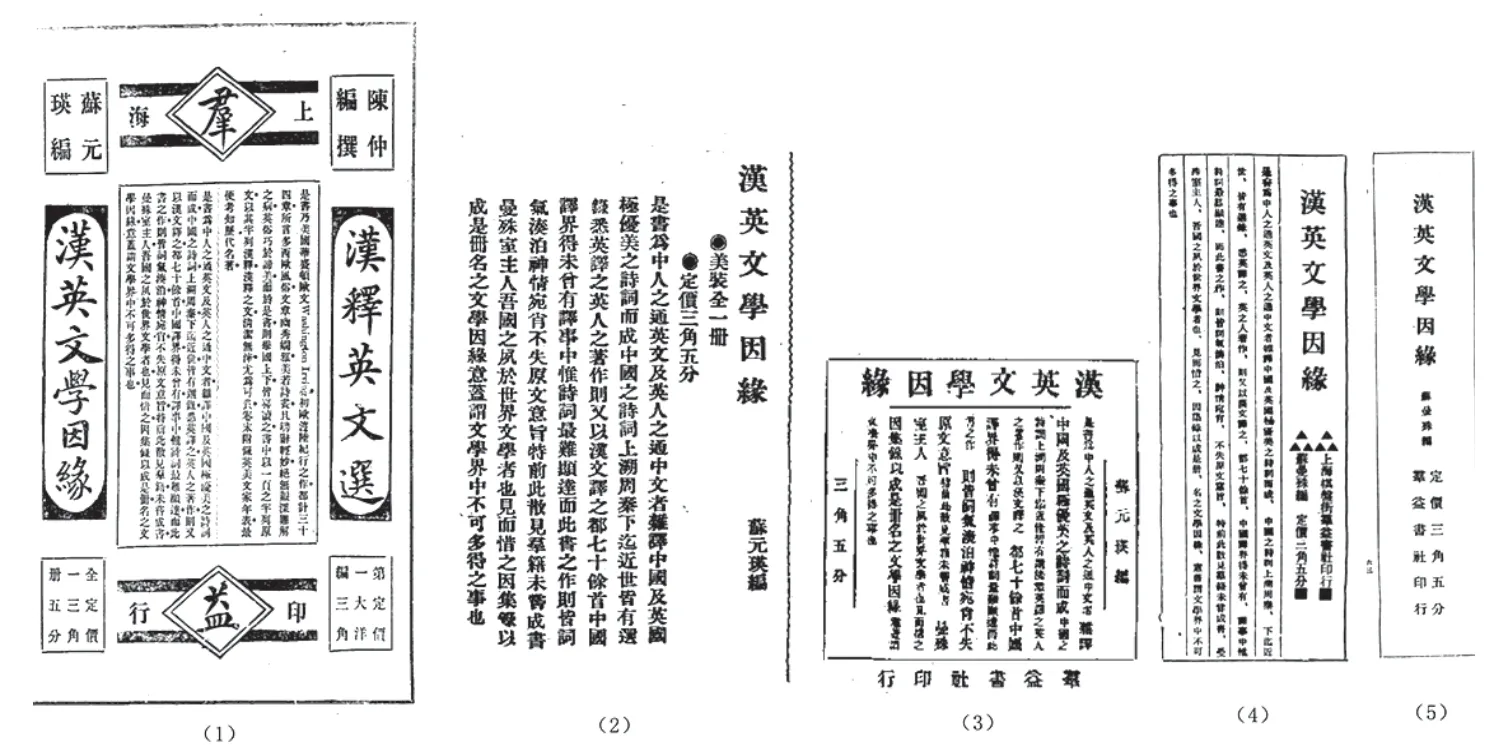

《新青年》第1卷第3号至第7卷第6号,先后13次刊载《汉英文学因缘》广告,即第1卷第3、4、5号及第2卷第5号;第4卷第5号;第5卷第1、2、4、5号,第6卷第1号及第7卷第6号;第7卷第2号;第7卷第4号。《汉英文学因缘》广告版面设计多用矩形,间以菱形、弧线、条带等元素点缀,使得标题、价目等关键信息一目了然,在《新青年》广告装潢中堪称典范。若不计版面大小,其广告样式有下图五种,其中第一种广告样式最具代表性,整个版面中心对称、构图简洁协调而不失雅观。

《汉英文学因缘》五种广告

《汉英文学因缘》广告具有由精致到粗疏、版面持续被挤压的衍变趋势,这也反映了《新青年》广告编排及其设计语言的变化态势。《新青年》前四卷的广告样式大多精美、工致,而且封面之后、杂志之中往往广告连排,甚至不乏一幅广告占据整版的情况。但是从第5卷始,封面后基本不再编排广告,杂志中也很少出现广告连排的情况。广告版面数量与面积减少的同时,设计语言也趋向简化。先前精美工致的广告样式经缩印变形、删减信息以适应补白之需。广告版面的变化态势是新文化运动愈演愈烈、文章版面强力挤压广告空间的最好注解。在此意义上,可以说《汉英文学因缘》广告弃精存粗、去繁从简的衍变过程,是《新青年》与上海群益书社以大量文章版面鼎力策动新文学乃至新文化运动的重要见证。

《新青年》与群益书社合作期间广告多用于宣传群益书社印行的书籍,涉及经济、政治、思想、教育、语言文学等众多领域。3在《新青年》同人看来,翻译是促进思想革新的必由之路,而文学则是输入西方现代思想文化的重要工具。因此,译介书籍广告在《新青年》十分常见,并以中英辞典、西文译著居多。《汉英文学因缘》与其他翻译书籍的不同之处在于它是汉译英诗与英译汉诗的萃集,如其广告语所言,“是书为中人之通英文及英人之通中文者,杂译中国及英国极优美之诗词而成。中国之诗词,上溯周秦,下迄近世,皆有选录,悉英译之。英人之著作,则又以汉文译之。都七十余首。中国译界,得未曾有。译事中惟诗词最难显达,而此书之作,则皆词气凑泊,神情宛肖,不失原文意旨。特前此散见群籍,未尝成书。曼殊室主人,吾国之夙于世界文学者也。见而惜之,因集录以成是册,名之文学因缘,意盖谓文学界中不可多得之事也”4。由此既可见出该书的体例、特色及成书缘由,也可见出其视角的独异与选材的深广。《汉英文学因缘》收录了李白《乌夜啼》《春日醉起言志》《独坐敬亭山》《静夜思》《月下独酌》,白居易《长恨歌》,以及《葬花吟》《诗经》《古诗十九首》《乐府诗集》等英译汉诗,还网罗了拜伦《星耶峰耶俱无生》(Live Not the Stars and the Mountains)、《留别雅典女郎》(Maid of Athens, Ere We Part)等汉译英诗,均为中西文学的经典之作。

值得注意的是,尽管以上诗作大多不是苏曼殊所译,但作为出色的编译集,它彰显着苏曼殊扎实的语言文学功底与成熟的编译理念。朱少璋指出:“编选也要具识力,而并非胪列凑拼,编选者对某个文学现象的看法,对某种文学体裁的偏好,对某些作者的推扬,往往可以在其编选的作品集中得到或明或暗的启示,编选原则亦往往涉及幽隐的取舍意图、文学观或文学批评理论。”5苏曼殊在编纂《文学因缘》时所秉持的译学理念,已由早年翻译《惨世界》(今译《悲惨世界》)时的“改译”转为“直译”,提出“按文切理,语无增饰;陈义悱恻,事辞相称”6。从“改译”到“直译”可见苏曼殊在译学方面的探索与翻译理念的自觉。7

苏曼殊将拜伦、雪莱等人的西方诗歌和印度史诗引入国内,将西方现代文明与东方古老文明汇聚在一起,将发达国家优秀文化与落后国家经典文化联系在一起,在自觉抑或不自觉中,淘洗了文化的功利性与国别性,突破了新旧文化阵营、东西方单边文化中心桎梏,彰显了多元化、全球化的文化观。同时,他编译中诗英译集锦,试图纠正“西学东渐”式文学文化单向传入的偏颇,由输入到输出开启了近现代史上“中学西传”“中外互动”的文学文化交流新篇章。然而,《汉英文学因缘》文化视野的前瞻性及超时代性显然不合救亡图存之时宜,以至于其广告虽屡经《新青年》刊载,其影响却不及后来的编译集《潮音》与《拜轮诗选》。

二 身份的“在场”:以名流之助行推介之实

1916年春末,苏曼殊自东京返回上海时《新青年》第1卷已杀青。时隔半年,苏曼殊以“名流”身份再次现身该刊。“本志自出版以来,颇蒙国人称许。第一卷六册已经完竣。自第二卷起,欲益加策励,勉副读者诸君属望,因更名为新青年。且得当代名流之助,如温宗尧、吴敬恒、张继、马君武、胡适、苏曼殊诸君允许关于青年文字、皆由本志发表。嗣后内容当较前尤有精采。此不独本志之私幸,亦读者诸君文字之缘也。”8显然,改版复刊后的《新青年》,其《通告》无论是蓄意掩盖更名的实因,还是特意在扉页醒目位置连续七次“公示”新晋的“当代名流”,均有“自身推广、自我宣传”9的策略性考虑。

就苏曼殊而言,抛开其与黄兴、宋教仁、廖仲恺共事的革命经历不谈,仅就其参与文学文化活动来讲,他曾与章士钊、陈独秀、张继供职上海国民日日报社,担任英文翻译、发表译作《惨世界》;与刘师培私交甚密、同食同寝;曾为上海国学保存会藏书楼捐书百余种,“是除邓实、黄节、刘师培等藏书楼创办者之外,捐赠量最多者之一”;曾任上海《太平洋报》、东京《民国》杂志笔政;曾在《天义》报、《民报》、《河南》杂志、《民呼日报》、《生活日报》以及《甲寅》、《南社丛刻》等十余种报刊上发表了大量诗歌、杂文、小说及绘画作品;还曾在南京祗洹精舍梵文学堂任英文教员,与陈三立、李晓暾及佛学家杨文会共事。这些丰富的文化活动使得苏曼殊成名颇早。当鲁迅、周作人、钱玄同、许寿裳等在东京师从章太炎求学时,苏曼殊早已声名在外,且常与章氏互作题跋、合撰文章、同阐佛梵精义,还曾共商赴印事宜、共同发起国际组织“亚洲和亲会”。所以,《新青年》的《通告》显然是利用苏曼殊等人的名人效应,以期借杂志热销广布新思想、新文化,进而达致思想启蒙的愿景。刘半农对于笼络文化名人并不讳言,“孑民秋桐曼殊诸先生,均为当代文士所宗仰。倘表同意,宜请其多作提倡改良文学之文字”10。由此可以看出,《新青年》同人在力倡思想启蒙的过程中,善于团结和发动“旧式”文人名士。同理,当钱玄同自旧学倒戈、揭竿而起支持新学时,恰恰让陈独秀睹见了该策略的曙光,畅言:“以先生之声韵训诂学大家,而提倡通俗的新文学,何忧全国之不景从也。可为文学界浮一大白。”11文学文化的现代转型是过渡衍变的另一种言说,在此意义上,《新青年》同人将苏曼殊纳入联合的对象,借“名流”之名、行推介之实。

《通告》新晋作者的籍贯分布也颇有意味。《新青年》首卷刊文频率较高的作者如陈独秀、高一涵、汪叔潜、陈嘏、李亦民、易白沙、刘叔雅、高语罕等均为皖籍。令人惊异的是,《通告》所列名单中,苏曼殊与温宗尧为粤籍、吴稚晖为苏籍、马君武为桂籍、张继及第2卷第2号《通告》新加入的李大钊均为冀籍,仅胡适一人为皖籍。第2卷中的《通告》对首卷作者只字不提,究竟是有意回避皖籍作者居多误致的“乡愿”之嫌,还是有意凸显改版后的《新青年》对于“新”的理解与追求,抑或兼有,皆未可知。但无论如何,《新青年》作者籍贯分布的延展、扩大态势,无疑是其办刊格局渐为开阔的体现,具体表现为:从皖籍故交到非皖籍同道,再到北京大学同人。《新青年》尽管多次标明“陈独秀先生主撰”,但其始终都不是个人刊物而是有赖同道的支持。12从渐为广泛的籍贯分布可以见出,《新青年》试图突破以皖籍作者为主的局面,进而打开更广阔的创作空间。所以,《新青年》作者群尚未铺开之时,苏曼殊、吴稚晖、马君武等非皖籍作者的加盟,对拓展《新青年》作家群显得尤为重要。

随后,刘半农、陶履恭、杨昌济、吴虞等人的加入使得《新青年》作者群初具雏形。陈平原也持同样见解,“稍稍排列,不难发现,到第二卷结束时,日后名扬四海的《新青年》,其作者队伍已基本成型”13。值得关注的是,《通告》称吴稚晖、马君武、胡适、苏曼殊等人已允诺将涉“青年”类的作品交由《新青年》刊载,实则具有当下“签约作家”的意味。《新青年》诸“名流”也大都不负众望,相继大显身手,如胡适译作《决斗》、吴稚晖所撰《青年与工具》、马君武译作《赫克尔一元哲学》先后发表。苏曼殊则另辟蹊径,以小说创作跻身于《新青年》早期文化场并成为其建构者之一。

三 《新青年》首篇原创小说:《碎簪记》的文化转型意义

1916年11至12月,苏曼殊的《碎簪记》在《新青年》第2卷第3、4号连载,陈独秀作《后序》。这是该刊第一篇原创小说。随后,胡适《文学改良刍议》、陈独秀《文学革命论》在第5、6号相继见刊,迅即拉开了文学革命的序幕。1916年是文学革命滥觞前的重要时间拐点,《碎簪记》因其所载杂志、所刊时间的特别,不可避免地带有文化转型期的时代印记,颇有过渡期的文学特征和时代意味。

《碎簪记》的人物形象塑造体现了由古典向现代过渡的文学特征。书生庄湜“恭慎笃学”“天性至厚”,既有深厚的传统道德文化涵养,又精通法文且深受西方现代精神熏陶。首先,他尽忠报国、拒绝与篡夺革命果实的袁世凯同流合污,所报之“国”不再是封建帝国,而是现代民族国家,尽忠对象的转换体现了传统纲常与时代精神的融合。其次,他孝敬长辈、不忍违背“叔婶之命”安排的婚姻,但又受西学影响而渴求婚恋自由。因此,他在传统道德与现代精神的夹缝中跋前疐后。两位女主人公形象同样具有转型期的文学特征,灵芳“仪态万方”、知书达礼,莲佩“幼工刺绣”“兼通经史”“柔淑堪嘉”;前者与兄长灵运游学西欧数载、学贯中西;后者师从查理司处士求学五年有半,能同声口译,且“于英法文学,俱能道其精义”14。可见,她们不仅姱容修态、温婉柔美,又精通外文、兼具一定的西学修养。可谓古典文学闺阁女子形象与现代文学知性女性形象的糅合,映射了文化转型期小说人物形象塑造由古典向现代转型的文学特征。

激进而克制的灵芳形象是过渡期文学特征的又一体现,尤以灵、庄晤面的语言及行动描写最为明显。当庄湜言“吾心慕君,为日非浅”时,“此际女郎双颊为酡,羞赧不知所对”15;庄湜复言,“女始低声应曰:‘知之。’”之后灵芳再以“知之”“非也”简言相答。对话流露的拘谨和紧张显现了羞涩含蓄的古典女性形象特征。然而,当庄湜质问灵芳属意何人时,“语未毕,女截断言曰:‘碧海青天,矢死不易吾初心也!’……女郎蹶然就榻,执庄湜之手,泫然曰:‘君知妾,妾知君’”16。灵芳果敢、急进而决绝的言行,显然已突破和超越了以《玉梨魂》为代表的鸳鸯蝴蝶派小说“发乎情止乎礼”的古典女子形象,体现了文化转型期个性解放的现代女性形象特征。

不宁唯是,灵芳与“余”的“握手”礼同样值得注意。中国传统的交往礼仪是“作揖”礼及由此延伸的“抱拳”礼、“拱手”礼等。“握手”虽固有之,如陆游“道逢若耶叟,握手开苍颜”,纳兰性德“握手西风泪不干,年来多在别离间”,但往往适用于相熟亲友而非一般性的社交礼仪。“握手”礼是在晚清传入国内的西式社交礼仪,于中外使节交涉场合较为常见。然而,“握手”由于与“男女授受不亲”的传统礼教相违,所以当时在普通民众尤其是男女社交中还未广泛流行。灵芳与仅有一面之缘的“余”握手作别的场景刻画,其实是西方文化习俗冲击东方传统社会的“先锋”叙事。《碎簪记》的人物形象、叙事元素具有文化转型期的鲜明特征,也恰体现了《新青年》反映时代的刊物定位。此外,人物情感的纠结及悲情的结局,更是直接呈现了文化转型期的时代青年在现代精神和传统道德之间悖论式的情感迷惘与精神挣扎。

如何处理婚恋自由与传统孝义间的平衡,成为庄湜情感困惑以致精神郁结的根源所在。庄湜与灵芳的恋情并非“纯情”,而是混有屋乌之爱的恩情成分。庄湜曰:“灵运情义,余无时不深念之。顾虽未见其妹之面,而吾寸心注定,万劫不能移也!”17所以,当灵运向庄湜表明妹妹心迹时,庄湜没有丝毫犹豫便决定非灵芳——一个未曾谋面的姑娘不娶。庄湜对于莲佩的情感同样也非“纯情”,因莲佩是庄湜婶婶的外甥女及中意对象,所以夹杂了孝道成分。庄湜言:“吾叔恩重,所命靡不承顺,独此一事,难免有逆其情意之一日,故吾无日不耿耿于怀。”18庄湜在灵芳与莲佩之间进退迍邅,不过,当其表明偏爱者为灵芳时,他所面临的情感挣扎已不再是恋情抉择本身,而是婚恋自由现代精神与孝义传统道德之间的平衡问题。遵从内心追求婚恋自由,则为不孝;听从叔婶之命,则为不义。可见牵制庄湜行动的罪魁祸首是传统礼教孝义之道,以致其争取婚恋自由的努力只能停留在意念而非行动上,如寄希望于“曼殊”说情或者考虑携灵芳出走等。有心无力的抗争注定徒劳无功,主角三人相继殉情的悲剧也是时代青年之精神挣扎无解的写照。对于深受传统道德礼教濡染,又受西方价值理念熏陶的青年而言,如何在传统与现代、婚恋自由与传统伦理道德之间做出抉择,成为晚清民初文化转型期的时代青年共同面临的难题,也是辛亥革命后民众思想观念几无变化,应运而生的《新青年》亟待解决的关键问题之一。

《碎簪记》不仅在思想情感等内容层面具有文化转型期的特征,而且在语体形式上同样如此。文坛虽素有“文白”之分、雅俗之别,但在文学革命之前,文言并非旧文学的象征,白话也并非新文学的表征,甚至在文学革命发端后相当一段时期内,文言依然是《新青年》的主流语体。文言语体的文章在《碎簪记》同期并非个例,《新青年》第2卷第3号:前有陈独秀《宪法与孔教》、刘叔雅《军国主义》,后是刘半农译作《欧洲花园》、陈嘏译作《弗洛连斯》、马君武译作《赫克尔一元哲学》、陈独秀《当代二大科学家之思想》、吴稚晖《再论工具》、淮阴钓叟《青岛茹痛记》等,均为文言;第2卷第4号:如陈独秀《孔子之道与现代生活》《袁世凯复活》《西文译音私议》,杨昌济《治生篇》,刘半农《灵霞馆笔记·拜轮遗事》等同样也为文言,即便是胡适的《藏晖室札记》也不例外。1917年1、2月间,胡适《文学改良刍议》及其白话诗、陈独秀《文学革命论》相继刊于《新青年》,文学革命肇始。其时,胡适旨在“试验白话是否可以作诗”,并无大肆推行白话文之意。同年5月1日,刘半农就“文白”兴废指出“文言白话可暂处于对待的地位。何以故,曰,以二者各有所长,各有不相及处,未能偏废故”19,所以认为二者暂可并存、互汲所长。令人惊奇的是,当文学革命历时半年之际,陈独秀对于文言依旧持包容态度。譬如,是年8月钱玄同提议将白话作为《新青年》刊文规范时,陈独秀回复,“改用白话一层,似不必勉强一致。社友中倘有绝对不能做白话文章的人,即偶用文言,也可登载”20。由此可见,尽管文学革命的序幕拉开已久,但《新青年》同人就白话语体的唯一合法性并没有迅即达成共识。

统而观之,《碎簪记》人物形象塑造、思想情感表达、语体形式三方面所呈现的新旧因子驳杂交织的状态,其实是《新青年》掀起并试验新文学的行动与见证,也是《新青年》乃至新文化运动初期文化转型特征见诸文学的显现。在文学革命初期,《新青年》同人不仅语体观念有所不同,而且文学审美观及文学史观也有差异,也因此对苏曼殊的文学价值定位产生了意见分歧,并在《新青年》展开了论争。

四 《新青年》同人对苏曼殊的文学批评与价值定位

《新青年》四位“台柱”陈独秀、胡适、钱玄同、刘半农21关于苏曼殊文学价值及地位的评价呈现两极化倾向,尤以钱玄同评价最高。1917年1月26日,钱玄同记:“归阅陈白虚之《孤云传》,亦是描写情爱,与章行严之《双枰记》、苏曼殊之《碎簪记》相类,总是写人生之真,绝非如海上狂且,挂做爱情小说之招牌,专用令人肉麻之俪语恶札,描写淫亵,以迎合知识未充、体魄未实之少年者,可同年而语也。”22间接指出苏曼殊小说表现人生真义、不随流俗的纯净特质。同年2月10日,“阅寂寞程生之《西泠异简记》,情节尚佳,而文笔冗滥恶劣,远不逮章行严之《双枰记》、苏子谷之《绛纱记》《碎簪记》”23,又间接称誉其小说形式文笔之妙。随后,钱玄同致信陈独秀,“曼殊上人思想高洁,所为小说,描写人生真处,足为新文学之始基乎”24,认为苏曼殊小说情感纯真、超逸脱俗,堪为新文学之肇端,肯定了其小说的审美价值。

陈独秀对于钱论“钦佩莫名”25,进而阐明了自己的文学观。他认为“善写”人情乃“文字之大本领”26,强调“情感”及其独立审美价值:“窃以为文学之作品,与应用文字作用不同。其美感与伎俩,所谓文学、美术自身独立存在之价值,是否可以轻轻抹杀,岂无研究之余地?”27同时,陈独秀赋予文学情感与审美价值以时代性,强调文学革新应“张目以观世界社会文学之趋势,及时代之精神”28。陈独秀谈及《碎簪记》言:“人类未出黑暗野蛮时代,个人意志之自由,迫压于社会恶习者又何仅此?而此则其最痛切者。古今中外之说部,多为此而说也。前者吾友曼殊造《绛纱记》,秋桐造《双枰记》,都是说明此义,余皆叙之。今曼殊造《碎簪记》,复命余叙,余复作如是观,不审吾友笑余穿凿有失作者之意否耶?”29陈独秀对于苏曼殊小说“与其时之社会文明进化”之关系的寻绎,彰显了他对苏曼殊小说契合时代精神的肯定。其论及《绛纱记》时关注点同样如此,“人生最难解之问题有二,曰死,曰爱。死与爱皆有生必然之事……然可怜之人类,果绝无能动之力如耶氏之说耶。或万能之神体,为主张万物自然,化生者所否定,则亦未见其为安身立命之教也。然则人生之真果如何耶,予盖以为尔时人智尚浅,与其强信而自蔽,不若怀疑以俟明。昙鸾(注:苏曼殊)此书,殆弁怀疑之义欤”30。由此可见,陈独秀尤为推重苏曼殊小说的时代性与现实性,认为其小说揭示了文化转型期时代青年的情感窘境,反映了现代精神与传统道德之间悖论式的思想文化转型特征。

刘半农虽对陈独秀“文学之文”与“应用之文”的划分不以为然,但他同样强调文学的情感所寄,认为“文学为有精神之物”,只有将“情感怀抱”纳入其中才是有价值的文学。31因此,他对《碎簪记》评价极高并且十分期待苏曼殊“多作提倡改良文学之文字”,苏曼殊敬复:“来示过誉,诚惶诚恐。”32

1917年7月2日,钱玄同基于进化是一个渐进的过程,“固不可不前进,亦不能跳过许多级数平地升天”33的文学史观,又辩证肯定了苏曼殊小说的文史价值。他认为:“《碎簪记》《双枰记》《绛纱记》自是二十世纪初年有价值之文学。正如周秦诸子、希腊诸贤、释迦牟尼诸人,无论其立说如何如何不合科学、如何如何不合论理学、如何如何悖于进化真理、而其为纪元前四世纪至六世纪之圣贤之价值、终不贬损丝毫也。”34至此,钱玄同在审美价值与文史价值上对苏曼殊小说进行了双重肯定。

胡适对此颇为不满:“又先生屡称苏曼殊所著小说。吾在上海时,特取而细读之,实不能知其好处。《绛纱记》所记,全是兽性的肉欲。其中又硬拉入几段绝无关系的材料,以凑篇幅,盖受今日几块钱一千字之恶俗之影响者也。《焚剑记》直是一篇胡说。其书尚不可比《聊斋志异》之百一,有何价值可言耶?”35毋庸讳言,《绛纱记》确有男女情爱描写,但多为“发乎情止乎礼”“含泪吻其颊”之类,即使是从当时的社会语境考量也并无非分之处。另外,苏曼殊长期凭教职谋生,创作小说仅“六记”而已,且有一部未完成,所投杂志大多稿酬微薄,因此谈不上鬻文逐利。苏曼殊一生洒脱无羁、不为世俗牵绊,章太炎称“香山苏元瑛子谷,独行之士,不从流俗”36,其创作小说的目的同样不随流俗,而在于抒发胸臆。胡适的偏激评价与文学革命的“悍化”倾向及其偏重语体的文学史观密切相关。

从文学“改良刍议”到文学“革命论”;从“谓之刍议,犹云未定草也,伏惟国人同志有以匡纠是正之”37到“必不容反对者有讨论之余地,必以吾辈所主张为绝对之是,而不容他人之匡正也”38;从“或有过激之处”39的“八事”到“旗上大书特书吾革命军‘三大主义’”40,无不彰显了文学革命的“悍化”倾向。恰如胡适所言:“这时候,我们一班朋友聚在一处,独秀、玄同、半农诸人都和我站在一条路线上,我们的自信心更强了。独秀早已宣言:改良中国文学,当以白话为文学正宗之说,其是非甚明,必不容反对者有讨论之余地,必以吾辈所主张为绝对之是,而不容他人之匡正也。(六年五月)玄同也极端赞成这几句话……我受了他们的‘悍’化,也更自信了。”41因此,在文学革命趋于“悍化”的过程中胡适也逐渐激进,以至于此时对苏曼殊文学价值的评判有失理性。“我也武断的说:这二千年的文人所做的文学都是死的,都是用已经死了的语言文字做的。死文字决不能产出活文学。所以中国这二千年只有些死文学,只有些没有价值的死文学。……中国若想有活文学,必须用白话,必须用国语,必须做国语的文学。”42由此可以见出,胡适以决绝的态度反对文言文、提倡白话文,“主张要把白话建立为一切文学的唯一工具”43,进而,语体成为其评判文学价值的首要标准。

当然,胡适也注重文学的情感价值,认为“既不能达意,既不能表情,那里还有文学呢”44,这与陈、刘、钱对于文学情感价值的认知大同小异,但胡适更强调“达意表情”之语体形式的唯一性与先决性。显然,在文学革命初期,胡适将白话视为文学革新的唯一语言形式,与陈、刘、钱将其视为革新的语言形式之一有着明显区别,这也是胡适的评价不同于其他三人的原因。胡适尽管也承认“长生不死”的文言作品存在,但认为其仅“活”在过去——“文言的文学”世界,而在“国语的文学”世界却是“死”的,是没有价值的。因此,苏曼殊的文言小说被其排斥在有价值的文学之外。《新青年》同人对于苏曼殊小说的评价,不仅在共时态上有所差异,而且在历时态上随着文学革命的“悍化”也有所变化,亦以钱玄同的态度转变最为明显。

1918年初,钱玄同再论胡适评苏曼殊小说的偏激之言时,论至小说或对苏曼殊避而不谈,或一反之前的观点,提出“从青年良好读物上面着想,实在可以说,中国小说没有一部好的,没有一部应该读的……中国今日以前的小说,都该退居到历史的地位……”45苏曼殊的小说由被盛赞到不再被提及的过程,既是文学革命渐趋“悍化”与策略化的体现,也是时代宏大主题对其选择与遮蔽的结果。其中更深层次的原因是苏曼殊的思想内核并非“科学”与“进化”理念,而是中西合璧之非理性主义或浪漫主义,并渴望由此鼓动独立精神、提振民族自觉、恢复文化自信,46这也是笔者在《还原起点:中国现代文学肇端于南社》中将苏曼殊视为“新文学开端第一人”的原因47;但新文化运动旗帜鲜明地彰明“德先生”和“赛先生”,苏曼殊的思想与这一工具理性色彩明显存在罅隙。回头看陈独秀为《绛纱记》所作序文,他在推崇苏曼殊的同时,其实也暗含着望其能以“能动之力”,由对神学的“强信而自蔽”到“怀疑以俟明”,由对生与爱的浪漫、感伤走向科学自然的接受之义。48所以,当苏曼殊最后一部小说《非梦记》脱稿后,并未刊于《新青年》,而是交付了包天笑主编的《小说大观》,以至于苏曼殊常被误认为鸳鸯蝴蝶一派,这是偶然与必然因素共同作用的结果。

1918年5月,苏曼殊逝世,《新青年》刊载了刘半农《悼曼殊》49诗和沈尹默《刘三来言子谷死矣》50诗,此外并未掀起更大的波澜,这种情形恰是对当时文学革命之强力的折射。然而,仅仅几年后,苏曼殊小说艺术中的精神内核对创造社自叙传抒情小说以至中国现代浪漫主义文学的发蒙的重要影响逐渐显现,《语丝》《创造季刊》等五四时期主要期刊发表了大量纪念苏曼殊的文章,掀起的“曼殊热”51,成为当时文化界一个不可忽略的文学现象。这一现象其实是文学转型从外部浸淫到内部转化的一个典型案例,足以说明重在思想学术的新文化运动到重视审美标准的文学艺术其取径不同、归趋各异,这种差别也是文学革命并非一元独奏而是多元并在的有力明证。

注释:

1 详见《新青年》第2卷第1、2、3、4、5、6号以及第3卷1号《通告》。

2 1913年12月,苏曼殊因肠疾久病不愈,遂离沪赴日疗治,临行前以《东行别仲兄》作别陈独秀;陈独秀则以《曼殊赴江户余适皖城写此志别》相赠。柳亚子编:《苏曼殊全集》(一)(五),中国书店1985年影印本,第59、284页。

3 赵亚宏:《论〈新青年〉广告的媒介价值》,《文学评论》2010年第4期。

4 青年杂志社:《〈汉英文学因缘〉广告》,《青年杂志》1915年11月15日第1卷第3号。

5 朱少璋:《曼殊外集——苏曼殊编译集四种》,学苑出版社2009年版,第xi页。

6 苏曼殊:《〈拜轮诗选〉自序》,柳亚子编:《苏曼殊全集》(一),中国书店1985年影印本,第127页。

7 黄轶:《苏曼殊与中国文学现代转型研究》,东方出版中心2016年版,第82页。

8 新青年社:《通告一》,《新青年》1916年9月1日第2卷第1号。

9 汪耀华:《〈新青年〉广告研究》,上海书店出版社2016年版,第143页。

10 刘半农:《致陈独秀》,《新青年》1917年5月1日第3卷第3号。

11 陈独秀:《答钱玄同》,《新青年》1917年2月1日第2卷第6号。

12 13 陈平原:《思想史视野中的文学——〈新青年〉研究》(上),《中国现代文学研究丛刊》2002年第3期。

14 苏曼殊:《碎簪记》,《新青年》1916年12月1日第2卷第4号。

15 16 17 18 苏曼殊:《碎簪记》,《新青年》1916年11月1日第2卷第3号。

19 31 刘半农:《我之文学改良观》,《新青年》1917年5月1日第3卷第3号。

20 陈独秀:《答钱玄同》,《新青年》1917年8月1日第3卷第6号。

21 刘半农:《致钱玄同》,鲍晶编:《刘半农研究资料》,天津人民出版社1985年版,第135~136页。

22 23 杨天石编:《钱玄同日记(整理本)》(上),北京大学出版社2014年版,第306、308页。

24 钱玄同:《致陈独秀》,《新青年》1917年3月1日第3卷第1号。

25 26 陈独秀:《答钱玄同》,《新青年》1917年3月1日第3卷第1号。

27 陈独秀:《答胡适之》,《新青年》1916年10月1日第2卷第2号。

28 40 陈独秀:《文学革命论》,《新青年》1917年2月1日第2卷第6号。

29 陈独秀:《〈碎簪记〉后序》,《新青年》1916年12月1日第2卷第4号。

30 48 陈独秀:《〈绛纱记〉序》,《甲寅》杂志1915年7月10日第1卷第7号。

32 苏曼殊:《复刘半农(1916年12月10日)》,马以君编:《苏曼殊文集》(下册),花城出版社1991年版,第625页。

33 34 钱玄同:《致胡适之》,《新青年》1917年8月1日第3卷第6号。

35 胡适:《致钱玄同:论小说及白话韵文》,《新青年》1918年1月15日第4卷第1号。

36 章太炎:《书苏元瑛事》,柳亚子编:《苏曼殊全集》(四),中国书店1985年影印本,第134~135页。

37 胡适:《文学改良刍议》,《新青年》1917年1月1日第2卷第5号。

38 陈独秀:《答胡适之》,《新青年》1917年5月1日第3卷第3号。

39 胡适:《致陈独秀》,《新青年》1916年10月1日第2卷第2号。

41 42 43 胡适:《导言》,胡适编选:《中国新文学大系·建设理论集》(影印本),上海文艺出版社2003年版,第22~23、23、22页。

44 胡适:《建设的文学革命论》,《新青年》1918年4月15日第4卷第4号。

45 钱玄同:《答胡适之》,《新青年》1918年1月15日第4卷第1号。

46 曼昭:《南社诗话》,《南社诗话两种》,中国人民大学出版社1997年版,第73页。

47 黄轶:《还原起点:中国现代文学肇端于南社》,《河北学刊》2019年第3期。

49 刘半农:《悼曼殊》,《新青年》1918年12月15日第5卷第6号。

50 沈尹默:《刘三来言子谷死矣》,《新青年》1918年12月15日第5卷第6号。

51 鲁迅:《致增田涉》,《鲁迅全集》第14卷,人民文学出版社2005年版,第321~323页。