中学物理可编程自频闪物体运动学实验初探

2021-12-29詹善生汤金波梅晓璇

打点计时器是很多运动学实验要用到的器材,然而纸带对研究对象运动的影响难以有效消除,导致实验误差较大,降低实验信度,弱化了教学效果。随着技术的进步,一直以来,教师在此方面做了一些有益的探索,例如天津师范大学教师李鹏杰利用手机慢动作功能进行自由落体运动的精确研究[1],方法巧妙,但涉及时间转换的计算,容易分散学生的思维重心,且因慢放功能不能随意调节而影响实验场景的自由度。中国人民大学附属中学教师吴月江利用555芯片制作了可以自频闪的电珠,将自闪灯系统固结到物体上,通过数码相机快门调节摄录物体运动[2],制作高明,但如果要精确调节频率得用专门的频率测量仪器进行校正。这对实验者搭建电路及调试电路的能力有较高的要求,该方法不易推广。鉴于此,笔者利用被广泛使用的Arduino UNO开发板和极其便宜的ATtiny 13A芯片,制作出可以方便地进行编程控制、频率精确、体积小巧的自频闪物体,使中学物理运动学实验得以更有效地开展,也为中学生开展课外自主探究活动提供了利器。

一、可编程自频闪物体的制作

第一步:在Arduino IDE的File/Preferences里面输入以下链接https://mcudude.github.io/MicroCore/package_MCUdude_MicroCore_index.json,打开Tools/Board/Boards Manager...菜单,在搜索栏里填写Attiny,为Arduino IDE安装ATtiny 13A的支持库。

第二步:打开Arduino IDE,选择File/Examples/11.ArduinoISP/ArduinoISP,插上Arduino UNO板,烧录,将Arduino UNO开发板制作成ATtiny 13A烧录器。

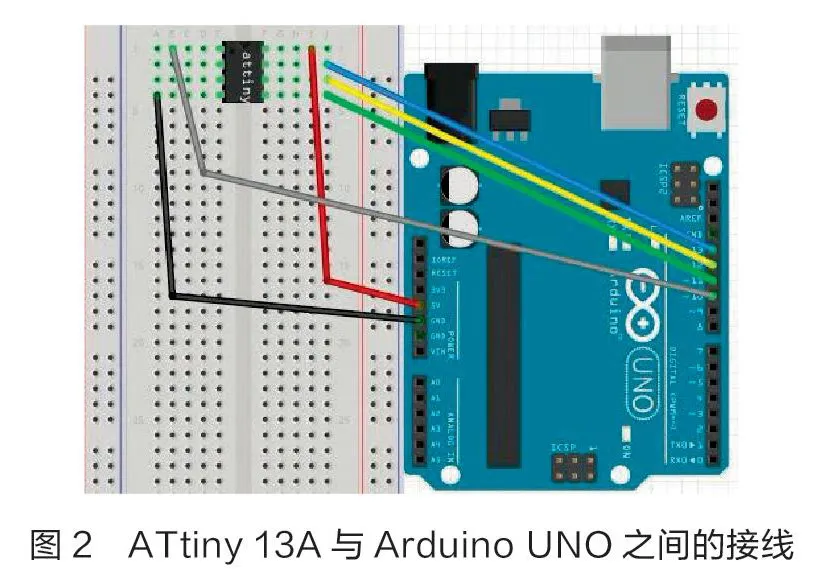

第三步:将Arduino UNO板与ATtiny 13A进行接线(如图1和图2)。引脚对应排序如下:ATtiny13A leg 1→ Arduino 10;ATtiny13A leg 5 → Arduino 11;ATtiny13A leg 6→ Arduino 12;ATtiny13A leg 7→ Arduino 13;ATtiny13A leg 8→ Arduino 5v;ATtiny13A leg 4→ Ground (GND)。为烧录引导程序做准备。

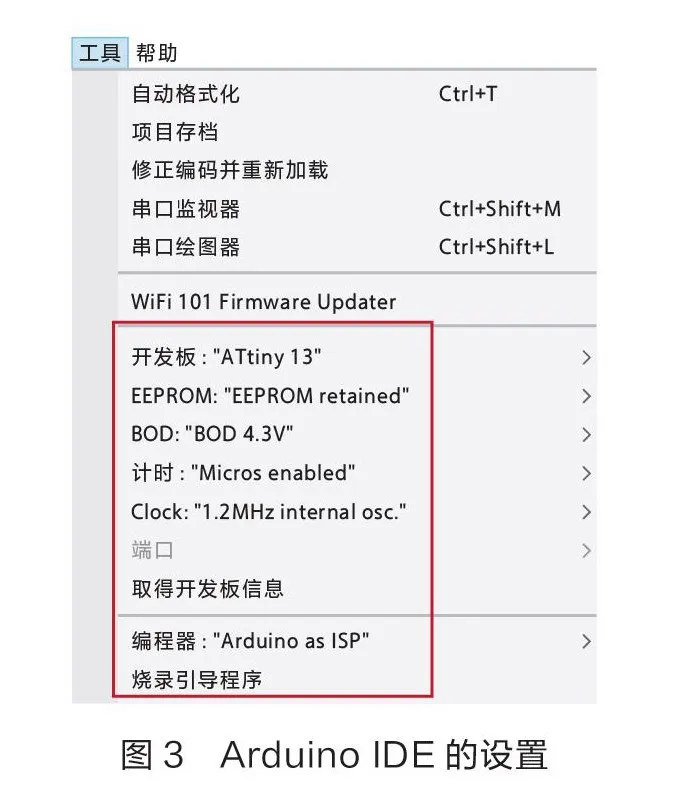

第四步:设置好Arduino IDE(如图3),点击工具栏中的“烧录引导程序”。

第五步:给ATtiny 13A烧录频闪灯程序(即让4引脚输出周期性高低电平),代码如下:

void setup() {

//D4是ATtiny的引脚3

pinMode(4, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(4, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(4, LOW);

delay(1000);

}

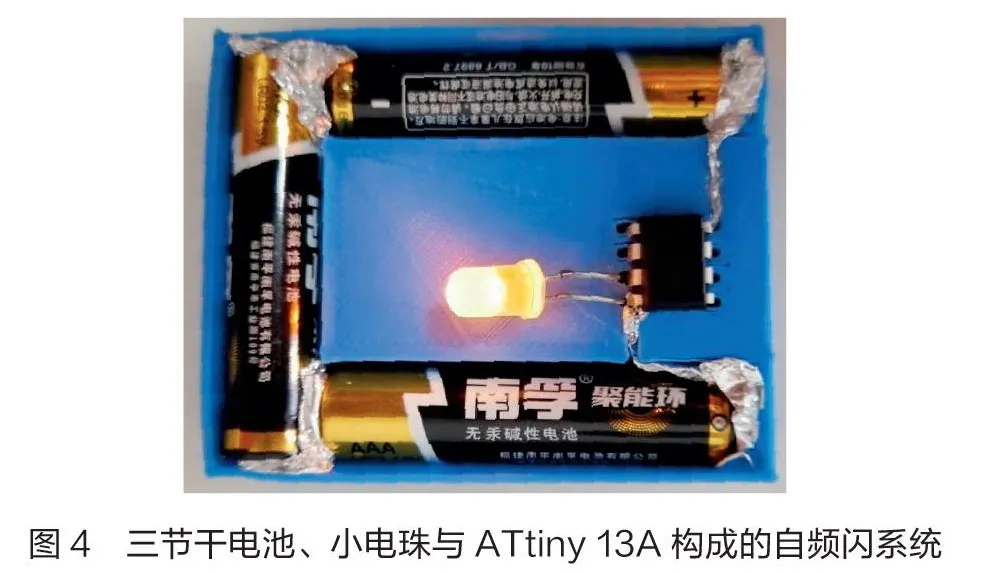

此时,如果在ATtiny 13A的3、4引脚之间接入LED小电珠,小电珠可以被周期性地点亮。如果修改delay中的参数,可以精确改变小电珠频闪的周期,占空比也是极容易调整的。至此,烧录工作全部完成,如果单独用电池为ATtiny 13A供电(如可用3节1.5伏的干电池实现),可制作极其小巧且可以随时修改频闪周期的自频闪物体(如图4)。

二、手机拍摄频闪照片的方法

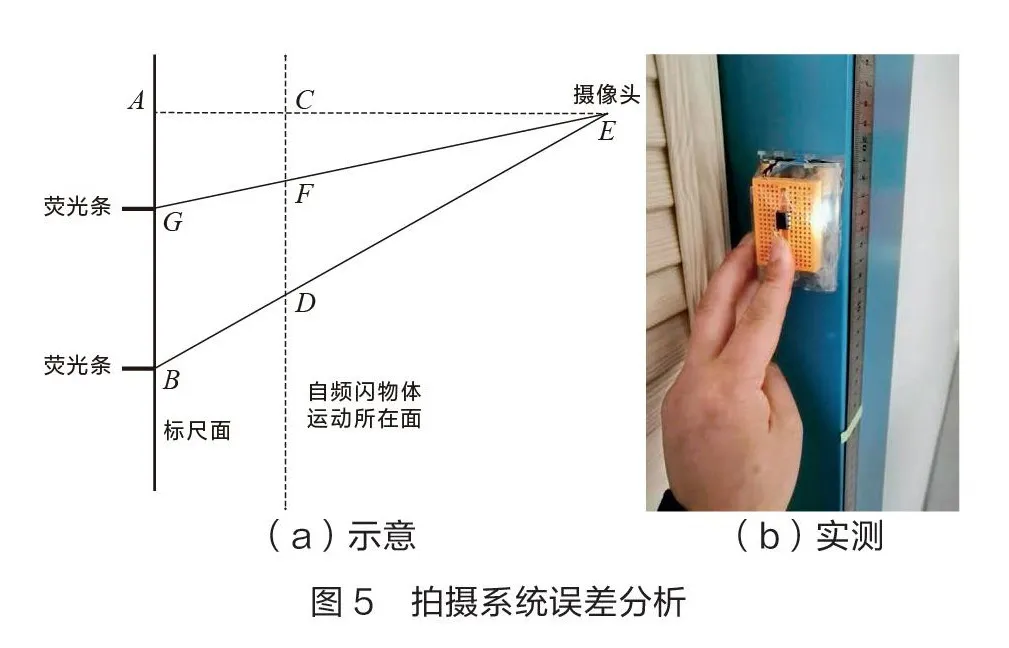

利用自频闪物体,通过调节手机拍摄功能中的感光度和快门时间,可以拍摄出质量较高的频闪照片。当然,手机拍摄频闪照片存在系统误差。笔者做了一个简单的实验,探究如何辅助实验者收集更有信度的实验数据。如图5(a)所示,当标尺在自频闪物体运动平面后面时,标尺“缩小”——原来长为的标尺在相片中只有那么长了。为了降低这一系统误差,实验时一方面可以将手机摄像头放置在离实验平面更远的位置(同时利用放大拍照功能配合拍摄),另一方面尽可能使标尺和自频闪物体运动所在面共面,如图5(b)所示。

三、实验示例

在黑暗的环境中(不需要专门的黑幕背景),自频闪物体通过自身周期性闪光,可以被手机轻易且清楚地捕捉位置,实验者操作十分方便。

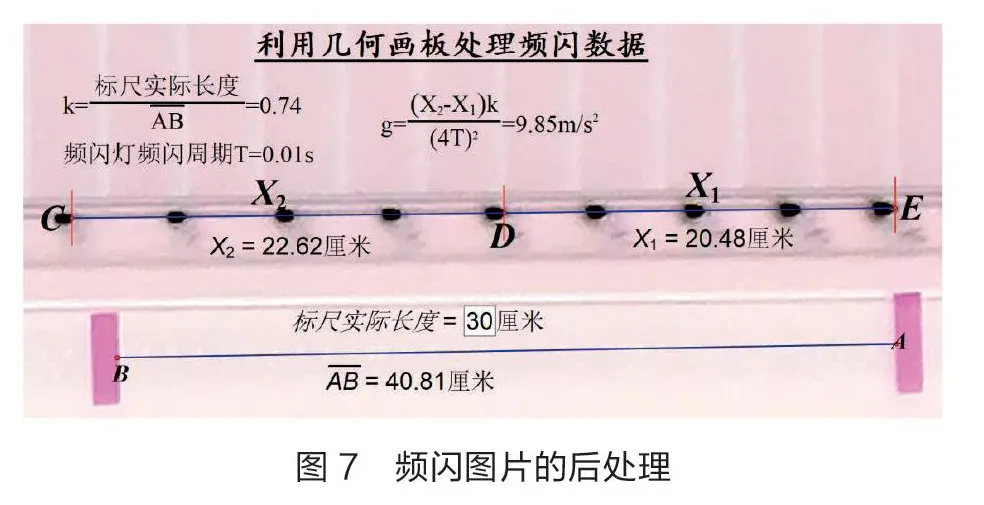

(一)利用可编程自频闪物体研究自由落体加速度

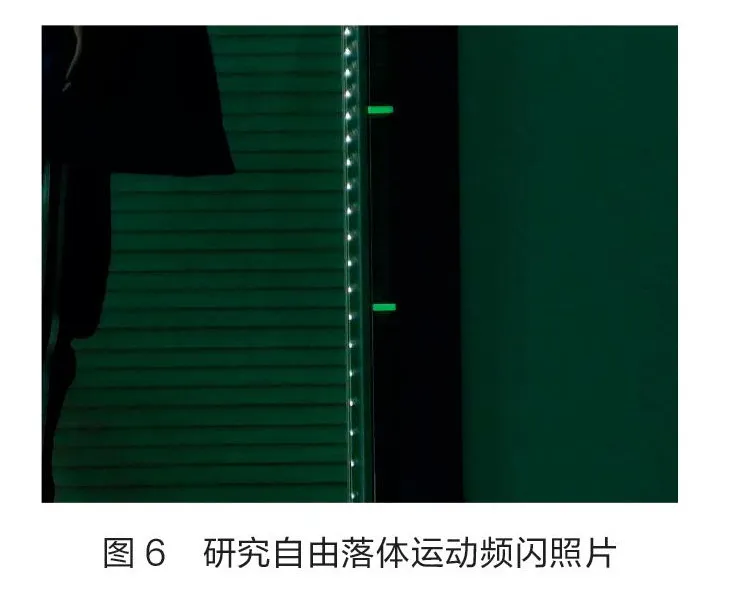

笔者制作了可编程自频闪物体,拍摄出自由落体频闪照片(如图6)。频闪周期0.01 s,其中LED灯每亮0.001 s后熄灭0.009 s,这可以很好地解决光点拖尾问题。笔者利用几何画板进行数据分析(如图7),通过实验测得本地自由落体加速度为9.85 m/s2,与标准值9.81 m/s2之间仅有0.41%的相对误差。操作方便,效果极好。

如果为轨道上的小车装上可编程自频闪系统,打点计时器可被完全取代。排除纸带对小车运动的干扰因素后,实验结果更好。自频闪的周期完全可控。此方法是突破打点计时器固化的打点周期、提高学生灵活变通能力的一个妙招,也是自频闪物体优于打点计时器的又一亮点(实验情景与结果如图8所示)。

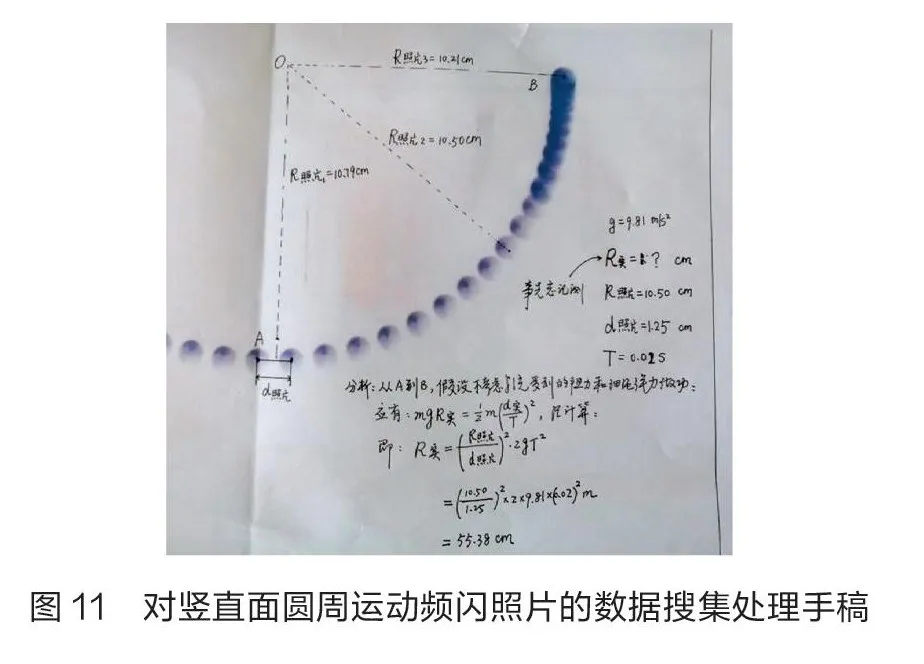

(二)利用可编程自频闪物体研究竖直面圆周运动

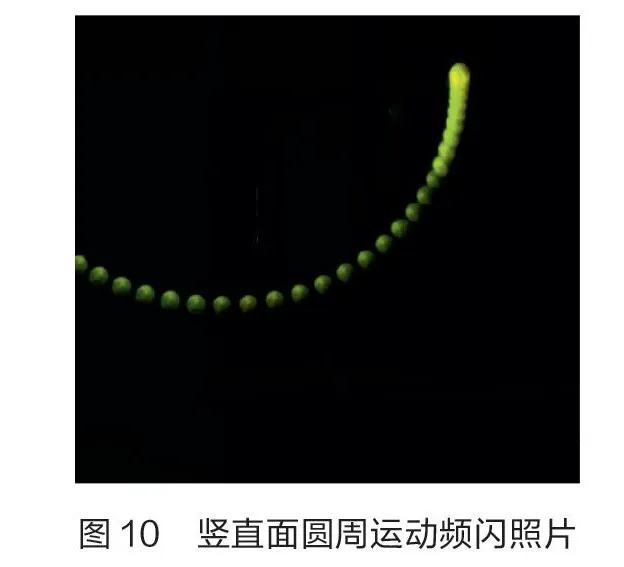

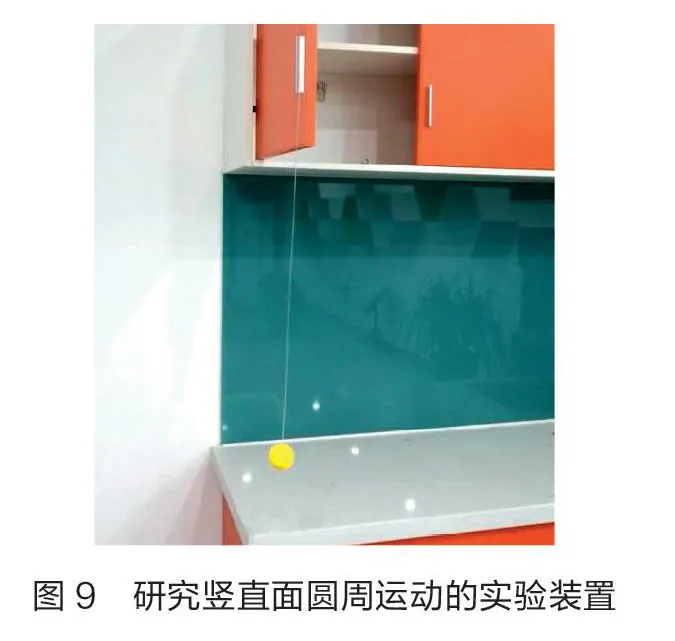

如果用细线系住可编程自频闪物体,将其装入一个半透明的塑料球中(这是避免自身转动遮住灯光,或者做成双线摆控制频闪物体自转),可以用它来精细研究更为一般的曲线运动。笔者就地取材,通过简单搭建实验情境,研究竖直面内的圆周运动。如图9所示,笔者固定柜门,将细线一端固定其上,将另一端悬挂自频闪小球从左端一定高度释放,使得小球通过最低点后恰好画过四分之一圆弧。笔者通过频闪照片直观地向学生呈现物体运动的速度变化情况(如图10)。

如果将照片反色处理后打印下来,让学生进行数据处理,还会有意外收获。以下是学生处理数据的结果(如图11)。

首先,该学生发现了细线在最低点处最长,在最高点处最短,切身感受到绳子的形变。这对他理解拉力以及向心力都有正面牵引作用。其次,他还发现实验中忘记记录柜门下沿到自频闪球的实际距离,于是他用机械能守恒定律进行了反向推测,得到合理的结果,锻炼提升了思维能力。可见,将此法用于验证机械能守恒定律是可行的。它突破教材中用自由落体法验证的做法,使学生更加深刻地体会动能定理以及机械能守恒定律的优越性。

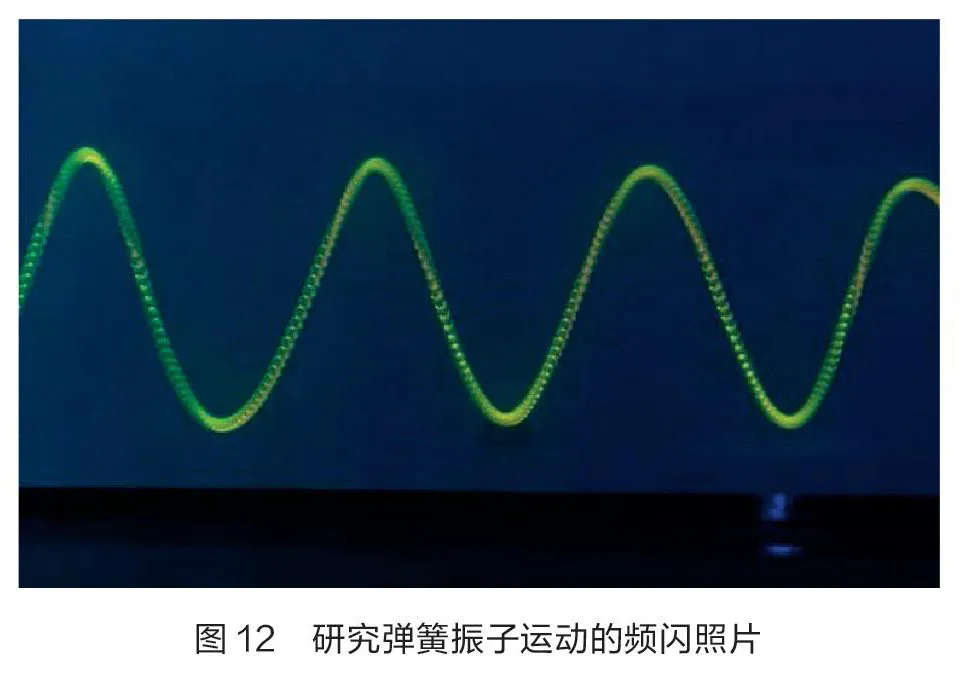

(三)利用可编程自频闪物体研究机械振动

将儿童玩具彩虹弹簧圈末端黏附一定质量的这种可编程自频闪小球,可以直观形象地演示机械振动规律。图12是实验者让自频闪物体尽可能保持匀速水平运动,用手机拍摄出其振动规律的图像。如果将弹簧振子安置在轨道小车上,使其匀速运动,并调整自频闪的频率,可以快速获得振子的精确振动图像,省出更多时间用于互动。可编程自频闪物体应用在机械振动实验的研究上,又一次显著体现出其相对于打点计时器的优越性。

四、总结

在传统的实验教学中,优化实验的思路有实验改进与自制教具等。实验改进通常是基于知识的理解需要而对原实验进行优化,或者是基于同一实验目的而另外设计实验;自制教具则是在“器”上做文章,通常是为了提高实验可见度、简化实验操作步骤、激发学生兴趣而设计的。应当说,实验改进与自制教具是物理实验教学的常见思路,客观上对物理实验教学起到了重要的促进作用,但其主体是教师,体现的是教师的智慧,学生只可能是其“受体”,而在学生自主创新实验中,学生是主体,学生是用自己的智慧去创新实验设计。这就意味着学生自己分析实验原理,自己思考并选择实验器材,自己设计操作步骤,教师在其中只起到指导、帮助作用[3]。基于这样的认识,我们对可编程自频闪物体的应用,要更有利于学生自行开展科学探究活动——自频闪物体的紧凑型结构,有利于学生将其嫁接到其他研究对象上,开展自我主导性的实验;可编程的特性是学生面对具体情境自行改造器具的技术支撑。教师可以批量制作这样的可编程自频闪物体作为奖品发给学生,为其开展科学探索提供物质和精神支撑。这样的教具改进尝试,无疑是有价值的。

参考文献

[1] 李鹏杰.利用智能手机慢动作视频录制研究自由落体运动[J].中学物理,2020(3):54-56.

[2] 吴月江.用自频闪方法研究自由落体运动[J].教学仪器与实验,2009(9):10-12.

[3] 汤金波,黄网官.学生自主创新实验是未来物理教学的最优途径[J].实验教学与仪器,2018(6):3-6.

(作者詹善生系安徽省池州一中教师;汤金波系南京师范大学附属中学树人学校特级教师;梅晓璇系北京和平街一中教师)

责任编辑:祝元志