基于教学平台的同步课堂教学范式与实践

2021-12-29方艳金宏雁林海霞

2019年,浙江省将“全面推进‘互联网+义务教育’,推进1 000所中小学校结对帮扶,让城乡孩子共享优质教育资源”列入省政府该年民生实事项目。随后,全省范围内开始推进校际结对帮扶活动,城乡同步课堂是其主要帮扶形式及内容之一[1]。校际结对帮扶、城乡同步课堂教学形式并非浙江省首创,但在基础教育信息化发展中一直走在全国前列的浙江省,其大部分学校实施同步课堂时足够从容与多样。

宁波市的A校与B校是结对帮扶对应校,两所学校在前期教育信息化发展中引进同一教育科技公司研发的智能教学平台。平台搭载于可移动平板电脑终端,旨在借助大数据学情分析技术,有效改善课堂讲授、作业布置、考试检测等教学环节。面对同步课堂教学场景的新需求与困境,主讲校在同步课堂实践中不断探索创新融合移动教学终端的功能优势与应用经验,为校际远程教学、区域教育均衡发展提供了可借鉴案例。

一、同步课堂教学的实践困境

同步课堂是解决区域教育资源不均衡、推动教育公平的应对产物之一,指的是处于不同空间的学生群体,通过远程通信技术同时参与一节由优秀教师所上的课的教学形式。自21世纪初教育领域开展同步课堂教学实践至今,这一教学形式在一定程度上为推动区域教育均衡发展、推动区域资源共享、提升薄弱地区教师水平和学生学业成绩开创了新的途径,但在实践中暴露出的问题也提醒教育实践者要不断以改进的视角对待这一教学形式[2]。

(一)教师课前学情分析环节存在薄弱之处

俄国教育心理学家维果茨基提出了著名的“最近发展区”理论,认为有效的教学要作用在学生现有发展水平与在成人帮助下的潜在发展水平之间[3]。现代教学设计理论也要求每位教师在上课之前进行“三备”——备学生、备教学内容、备教学方法[4]。对同步课堂实践来说,两方学校的教学内容遵照国家课程标准,教法也有共性意味,但因为主讲教师对远端学生缺乏一定的交互基础,备学生就成为教师有效开展同步课堂最大的挑战,其主要表现形式在于教师课前学情分析环节处于薄弱境地。

学情分析是教学设计的逻辑起点,为有效教学生成提供动力杠杆[5]。相比小班级,同步课堂形成的大班级中,学生之间的差距和差异性显然更大。课前主讲教师对远端学生的学情认知不充分,对教师的教学设计提出更高的要求。即使两端教师课前会就学情进行基本互动,但这种间接的了解缺乏一定的精准性。

(二)异地学生课堂参与度不高

学生课堂学习参与度是教学效果的决定性因素[6]。同步课堂以助益薄弱地区学生的学业成就为初衷目标,所以在同步课堂场域,相对薄弱地区学生的课堂参与表现应成为衡量该教学形式效果的核心因素。有数据表明,学生的课堂行为参与、情感参与和学生学业成绩存在显著差异[7],但也有研究在同步课堂城乡学生参与度的对比统计分析中发现,远端农村学生的行为参与、认知参与和情感参与度,都低于与主讲教师处在同一空间的城市学生[8]。这可能与同步课堂的实施形式有关。当前,大部分同步课堂以同步直播的形式开展,远端学生通过音视频媒介参与课程,但同步课堂与纯线上直播课堂有一个明显的区别,那就是教师面对的学生群体,一个是面对面的,另一个是线上的。受限于现实条件,教师的课堂关注度很难同时满足两个群体,一方面致使教师难以多渠道接收远端学生的学习反馈,另一方面远端学生感受到的往往也是有区别、边缘性的教师反馈。研究者在观看同步课堂教学实录时发现,有的主讲教师以“本班学生”“××学校的学生”这样的话语来指名学生回答问题,笔者认为这种有区别性的话语无形中会弱化远端学生的课堂参与感和情感认可度。

(三)师生课后交流缺失明显

课堂是教学活动的主阵地,教室是集体教学的场所,但是对于因材施教与情感交流的需求,课外时空也成为学校教育的重要组成部分,而这往往是同步课堂缺失的部分。课下异地师生缺少交流,使得远端教室的学生感知到的是屏幕上的教师,且有限的摄录角度常常不能满足远端学生与主讲教师的眼神交流[9]。

远端学生与主讲教师不在同一所学校,课外交流上具有天然的劣势,而且远端学生与教师缺少一定的情感基础,大大降低其通过通信工具主动联系教师开展交流的可能性。对教师来说,开展同步课堂已然增加了教师的工作量,在本身“班额大”“没有时间”的情况下,较难经常主动联系学生[10]。对远端学生来说,缺乏教师的课外交流就等同缺失了接受个性化教学的机会。虽然近端教师在一定程度上可以承担答疑解惑的作用,但是对于那些因课堂教学而产生的特定交流欲望,学生与主讲教师的交流无疑是最有价值的。

二、基于教学平台的同步课堂技术支撑体系介绍

同步课堂作为远程教学的一种形式,其实施离不开互联网、应用程序、数据分析、远程通信等技术的支持。本文所涉同步课堂使用的教学平台以移动终端为载体,包含资源建设与传输、数据存储与分析、课堂交互、课外作业收发等多种远程教学的功能模块,结合较独立的音视频摄录传输系统、班级多媒体系统等共同构成同步课堂技术支撑体系,如图1所示。

该体系主要包括三个层次:从下往上依次是硬件层、数据层和应用层。硬件层表现为教室的可见设备,包括网络基础设施、录播设备、电子白板、多媒体系统、同屏器以及师生人手一部的移动智能教学终端。数据层的主要功能在于对同步课堂实施过程中需要以及产生的多元数据信息进行储存、转换、分析、呈现,主要包括资源中心和数据中心。资源中心包含教学课件、备课素材以及题库资源等供师生上课使用的教学资源,以文字、图片、视频等多种形式存储和运用。数据中心的功能在于对师生教学过程中产生的行为与结果数据进行存储、分析与呈现,帮助教师优化教学设计,进行数据支撑的学生评价。应用层主要表现为教学平台中包含的教学应用,包括远程教学、考试检测、作业布置,以及支持师生线上一对一、一对多交流的即时通信系统。

三、移动教学终端在同步课堂上的应用实践

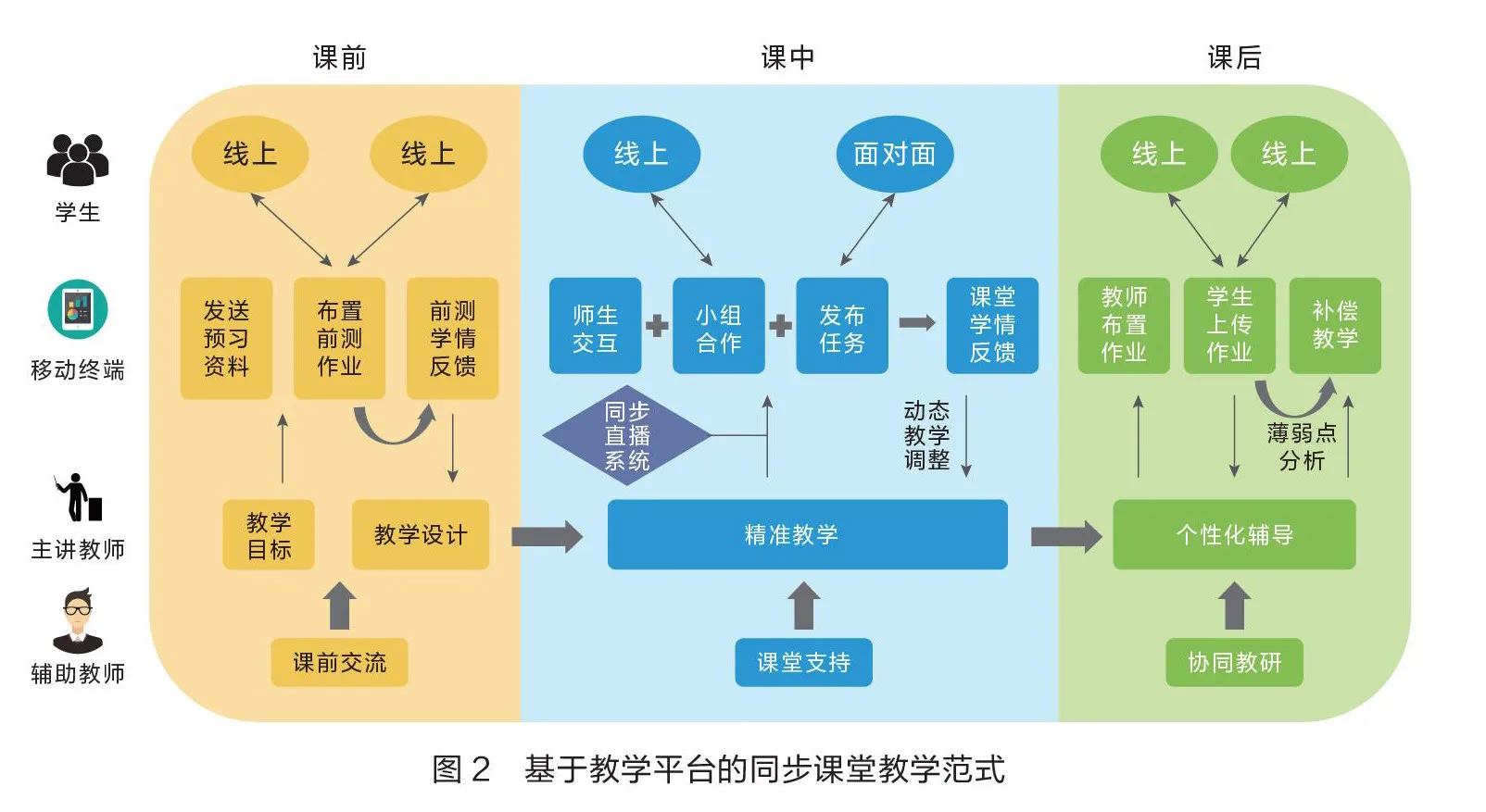

面对同步课堂的场景需求与实践困境,两端教师要在同步课堂上创新融合教学平台的综合功能,借助信息技术实施远程同步课堂教学,致力于构建班级氛围更加公平、课堂教学更加流畅、师生交流更加便捷的教学范式,如图2所示。

(一)构建云端课堂,畅通学情诊断环节

一般来说,教师往往通过交谈、倾听、观察、问答、批改作业、课后辅导、解决纠纷、考卷分析、他人反映、组织活动等方式了解和分析学生。这些行为隐含于学校常态化的教育教学中。同步课堂既有本校学生又有远端学生的组成结构,无疑增加了学情的复杂性。有效的学情分析不是主观臆断,而是教师借助测验、观察、访谈、问卷、作业分析等调查研究手段收集多方信息,基于此对学情做出评判[11]。相比本校学生的天然优势,教师对远端学生了解不足,难以形成适切的教学设计是影响同步课堂教学效果的重要因素。

针对此种情况,同步课堂的主讲教师或者辅助教师可利用教学平台的线上分组功能在课前组建一个包含两个班的线上虚拟大班,以名字或者重组编号命名学生,从形式上淡化学生之间的校际差异感。教师还可在课前通过移动终端发布前测任务、调查问卷,便捷收集学生反馈,借助终端大数据分析功能,精准识别学情,以此确定教学目标,将其落在学生的“最近发展区”,从而形成面向“一个班级”的适切教学设计。在“班级群”内,师生之间、生生之间就学习问题畅所欲言。这对于新时代习惯线上通信交流的师生来说,一定程度上可以弥补面对面交流缺失带来的情感疏离。同样,教师课后也可使用教学平台布置作业,进行面向学生的个性化辅导,给不同学生布置相应的补偿性任务。

(二)教学平台互动,营造公平教学氛围

互动是课堂教学的核心,师生互动不仅是知识和信息的传递,同时包含思想和情感的融合[12]。在探索改善同步课堂中师生一对多互动时出现的异地学生实时语音回答动力不足、教师难以捕捉异地学生群体回答情况等问题的过程中,笔者发现,借助师生人手一台搭载平台的移动终端,可助力教师降低纯粹口语提问的频率。授课教师通过移动终端功能将问题以选择、问答、涂鸦等多种形式推送到每位学生的移动终端,学生可独立完成作业或者小组合作共同完成一份作业并提交。在这一过程中,教师可以实时监测学生作业的提交情况与回答情况。这样的设计构建了教师与两端学生公平无形的互联沟通网络。无论教师身处哪个时空,都能通过移动终端平等地关注到每位学生的状态,及时进行关注、做出调整,削弱空间造成的不平等感。

例如,在科学课堂上,常常涉及实验的设计、活动的进行、结果的讨论等需要且适合团队合作的环节,对于课时无增加但班级额度几乎增加一倍的同步课堂来说,教师无法了解到每一团队的探究过程,无法进行针对性的指导。但是利用教学平台的分组功能和过程留痕,教师可以通过教师端了解到不同学习小组的研究过程,对于课堂上来不及反馈的,也可在课后通过终端涂鸦功能批阅完后发还给学生。总的来说,同步课堂因座位布局、与教师的距离、教师视觉习惯、教师性格喜好、成绩偏好等产生的不公平因素,通过教学平台互动形式,都将得到有效的消解。这种被公平对待的氛围也必然会影响到学生课堂上的积极性和师生情感关系。

(三)动态生成教学,激发学生深度参与

真正的教学是在具体情境中动态生成的,优质教学是精心预设和动态生成的统一[13]。在实践中,相比预设性课堂,生成性课堂要求师生之间有更高的互动质量,激发学生深度参与。只有这样,教师才能准确获得学生的真实反馈,让生成性教学进行下去。

同步课堂上,教师面临处于不同空间的学生,当想了解班级学生的学习情况时,不需要选择低效的集体提问或者耗时地选择个别学生回答问题的方式,因为这两种方式都容易产生对学情的片面认知。借助教学平台,教师可以设计客观题、主观题,布置实时任务,或以快答等形式,运用其实时数据统计与呈现功能,高效获取学生客观、真实、全面的即时学情,进行动态生成教学。而且,传统课堂上,即使学生心中有疑惑,迫于集体氛围,一般不会当堂向教师提问,而很多疑惑是即时性的。基于这种情况,教学平台的远程通信功能支持学生向教师“留言”,提出疑问或者问题。可见,基于教学平台的远程互动渠道既有效保留了学生产生的即时困惑,又减轻了学生在不熟悉的同学面前提问时的情感压力,增加了教师认知学生的机会,同时也激发了学生的深度参与意愿和行为。

注:本文系国家出版融合重点实验室、人教数字教育研究院一般课题“同步课堂背景下区域协同教研平台建设与应用研究”(编号:RJB0821003)的阶段性研究成果。

参考文献

[1] 浙江省教育厅. 关于印发 《“互联网+义务教育1000所中小学校结对帮扶”民生实事工作方案》的通知[EB/OL]. http://jyt.zj.gov.cn/art/2019/3/18/art_1532973_31285711.html,2019-03-18/2021-07-20.

[2] 邵光华,魏侨,冷莹.同步课堂:实践意义、现存问题及解决对策[J].课程·教材·教法,2020(10):70-76.

[3] [俄]列夫·谢苗诺维奇·维果茨基.教育心理学[M].龚浩然,许高渝,等,译.杭州:浙江教育出版社,2003.

[4] 吴筱玫.核心素养导向的备课[M].天津:天津教育出版社, 2018.

[5][11]刘岗,田静.学情分析的价值意蕴、实践困境与改进路径[J].教学与管理,2020(27):18-21.

[6] 赵富春,汤亚,倪亚红,余秀兰.“翻转课堂”模式下学生课堂学习参与度量表编制[J].江苏高教,2021(4):66-72.

[7] 宋翠利.小学生课堂参与、自我概念与学业成绩的关系研究[D].河南师范大学,2011.

[8] 冉新义.远程同步直播课堂学生参与研究[J].电化教育研究,2017(9):89-95.

[9] 王忠华,张鸽子,马方.咸安“1+2”同步课堂互动问题与对策研究[J].现代教育技术,2017(2):59-64.

[10]李新翠.初中师生课外交流状况调查[J].中国德育,2014 (13):10-13.

[12]张倩,刘清堂,张文霄,吴林静,张妮.课堂师生互动视域下教师行为特征分析与策略研究——基于Leary模型[J].现代远距离教育,2019(3):30-37.

[13]刘合荣,廖兆慧.生成性教学实践的价值期待[J].教学与管理,2018(27):1-4.

(作者方艳系浙江学海教育科技有限公司课题研究人员;金宏雁系浙江省宁波科学中学校长,高级教师;林海霞系浙江学海教育科技有限公司副总经理)

责任编辑:孙建辉