论小学道德与法治教学中的网络媒介教育

2021-12-29胡静

信息技术的发展极大地改变了人们的生活、学习和工作方式,互联网技术也为人们创造了发布信息、阅读咨讯及娱乐交流的新平台。《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,2019年我国未成年网民为1.75亿,未成年人互联网普及率达93.1%,互联网对于低龄群体的渗透能力持续增强。2020年春,突如其来的新冠肺炎疫情进一步促进师生教与学方式的变革,“云学习”以星火燎原之势迅速蔓延,在给学生带来便利的同时也凸显出许多问题。信息时代下,小学生网络媒介教育成了亟待解决的课题。基于此,本文以提升儿童网络媒介素养为指向,以道德与法治课活动教学为主,打破学科、学段、区域边界,力求通向儿童的内心世界,观照儿童的生命成长。

一、找准目标:引领“生命智慧”的主题律

统编小学《道德与法治》教材沿着学生逐渐拓展的生活场域,从儿童日常生活中“健康安全”与“珍爱生命”意识的启蒙,到逐渐“认识”与“丰满”自我生命的成长,以适切的活动目标与立意创设活动情境,构建课堂核心学习活动,引领儿童在对话与探究中获得生命智慧的提升。

(一)前后勾连,搭建活动框架

前后勾连,即活动设计在课程标准、单元主题等课程文本及教育目标的基础上,兼顾同一内容、不同年段间的前后联系,遵循教材编排的逻辑思路和儿童学习的逻辑特点。综观小学《道德与法治》教材,关联“网络素养”的内容为四年级上册第8课“网络新世界”及六年级下册第8课“科技发展 造福人类”,对应的单元主题分别是“信息万花筒”及“让世界更美好”。两节课以螺旋上升的方式引导学生了解“新世界”很精彩、有规则、善使用。围绕“网络媒介素养”这一核心概念,从“网络与我们”“网络与家庭”“网络与社会”三个层面搭建活动框架。通过对教材内容的解读与重组,从儿童内心世界、现实生活出发,渐进地引导儿童获得生活认知、生活智慧及生活能力,从而实现生命能力的提升。

(二)经纬呼应,定位活动主题

经纬呼应,即在教材、学段等基础上,活动内容互为关联、补充或延展,从多角度、多层面引导儿童理解与认识自我、他人和社会,并在此过程中形成良好的网络文明素养、规则意识及法治观念,养成健康、安全的良好生活和行为习惯。“网络新世界”由“新世界很精彩”“新世界有规则”“网络游戏的是与非”三部分组成,“科技发展 造福人类”由“对世界的不断探索”“科技改变世界”“科技让梦想成真”三部分组成,依据两者对应的课程内容,结合大数据分析,我们将活动主题细化为“网课学习我能行”“我做家人‘小网师’”“争当网络‘护苗手’”三个板块,引导学生在有效获取网络信息的同时,增强对信息的辨别能力,遵守基本的网络道德、法律规范。

需要注意的是,从课堂走向生活,从学校走向社会,需要学校教育力、社会教育力、自然教育力、技术教育力乃至网络教育力的全方位融合,即要打破边界,进行突破式的活动探索,重塑教育视野全域化。

二、基于生活:聚焦“生命体验”的内容律

道德教育的根本使命是“成人”,根本作为是引导儿童生活的构建,指向的是更有利于人的生成和发展的美好生活,外在表现为生活方式,内在表现为道德品行。信息时代下,我们不能停留于对传统的修补,而是需要流程再造,用“生活+”思维探索新型德育活动供给方式与路径。

(一)发现问题,创生活动内容

《道德与法治》教材为教师的教与学生的学提供了学习活动的“蓝本”,着眼点在于对儿童已有经验的唤醒、利用、加工、丰富、提升,特别是要依据教育主题创设生活化活动情境,引导儿童在问题探究中获得主动建构与发展。

如四年级上册第8课“网络新世界”的编写依据是《义务教育品德与社会课程标准(2011年版)》“主题一”第7条“了解迷恋网络和电子游戏等不良嗜好的危害,抵制不健康的生活方式”,“主题五”第8条“体会现代传媒,尤其是网络与人们生活的关系。在有效获取信息的同时,增强对信息的辨别能力,做到文明上网”。本区域“学生网络文明行为”调查分析显示,四至六年级652名被调查者中,88.04%的学生认为自己的网络行为与学习相关,如网课、查阅、答疑等,部分学生上网是为了联络、游戏、网购、娱乐等。69.17%的学生认为网络游戏会影响学业和生活,89.42%的学生对网络不雅信息或图片持反对或抵制态度(如图1)。结合统计数据与实际观察不难发现,现阶段中本区域学生的主要网络行为是“网络学习”。那么,线上学习效果如何呢?2020年春季复学后,一线教师不约而同地发现学生网络学习的效果良莠不齐,呈两极分化趋势。是什么原因造成的?该如何解决?围绕这些问题与困惑,我们引导四年级学生开展了“网络学习我能行”研究活动。根据学生网络学习行为,学校将内容细化为“我的学习安排”“我的学习方式”“低效原因查摆”“我的学习建言”等子项目,以此作为研究活动的“统领”。

每一项新生事物总会在带来便利的同时伴生着负面影响。如今,网络已经成为人们生活中不可或缺的部分。我们需要做的是在正确认知的基础上“导”而非“堵”。在活动引领下,每个人都是观察者、参与者、研究者、评价者,是生命成长共同体。

(二)打破壁垒,丰盈教学时空

网络作为继报纸、广播、电视之后的“第四媒体”,以惊人的速度和力量改变着人们的时空观念、交往方式、思维方式及生活方式。作为网民的主力军,青少年网络道德意识淡薄、道德自律降低、道德行为失范等已成为网络媒介教育面临的共性问题。顺应时代要求,道德与法治教育要在破局中实现纵向延展、横向拓宽,引导学生在繁杂的信息中拥有慧眼,用好网络这把“双刃剑”。

小学12册《道德与法治》教材,只有2课内容直接与网络媒介教育相关,这样的教材留白给道德与法治教师提供了创意空间。如教师可组织五年级学生围绕网络热点“抖音”做文章,开展“我做家人‘小网师’”活动。“小网师”可以教谁,教什么,怎么教,这些问题交给学生来解决。于是,就有了“家人一起戒‘抖瘾’”“我教祖辈用手机”“我是特产代言人”等子活动项目。每一项活动主题的确立应“接地气”“有意义”,如上述主题就与本区域学生新市民子女比例较高有关。那么,活动如何与道德与法治教学内容勾连呢?可以通过“相通点”将两者整合,如结合五年级上册第1课“自主选择课余生活”,从网络健康层面出发去思考与设计。再如结合五年级下册第2课“让我们的家更美好”,通过主题研究,使家人间更亲密、家庭活动更健康;整合五年级下册第二单元“公共生活靠大家”,引导学生养成正确的认知、判断以及健康的解读、批判能力,自觉遵守网络文明公约,学会在网络中安全、文明地生活。

三、躬身践行:服务“全人发展”的学习律

知行脱节,是当前德育成效不显著的重要原因。躬身认知理论认为,道德根植于身体与环境、文化的相互作用,是一种以反观自我、躬身实践、情境感悟、文化熏陶为基本特征的德育范式。躬身践行,应成为落实道德与法治实践创新、立德树人根本任务的积极路径。

(一)协同学习,促发深度探究

好的教学能让学生在体验、探究、表现中经历真实学习和深度学习的过程,这也是学生全人格参与、发展核心素养的重要路径。从学习力的角度来说,团队的力量优于个人的智慧和能力。道德与法治主题活动往往需要团队协作完成,团队成员兴趣相同,为了达成目标,真诚沟通与交流,共同为完成任务努力。因此,选定活动主题后,组建学习小组开展协同学习成了实现深度学习的关键方式。

如四年级“网课学习我能行”主题活动由四个子项目组成,学生可以根据兴趣选定一项活动内容,再与选择同一主题的伙伴结成学习小组,小组成员一般在4~6名为宜。学习小组建成后要召开会议,推选组长、明确责任并讨论活动事宜,即如何围绕主题开展研究活动,如何分工、安排时间、展示结果等。比如“低效原因查摆”,可以采用抽样调查、问卷分析、家庭访谈、资料学习等方式,小组成员可以根据个人能力、喜好与具备的资源选择不同的研究方式,通过绘画、图表、文字等汇总调查结果,从中得出推论。在此过程中,小组成员互相建言、互为补充、互伸援手、互享资源,大家可以独立或者合作完成研究任务。

(二)健全人格,引导生活建构

道德教育要帮助学生不断地丰富、扩大、提升自己的生活领域和生活境界,使它们真正走进自己的生活,在各种不同的角色体验、生活建构中丰富自己的个性,提升自己的人格。开展网络媒介教育,最终旨归是使学生具有良好的个性品质与网络媒介素质,学会积极、健康地参与社会,提升生活。

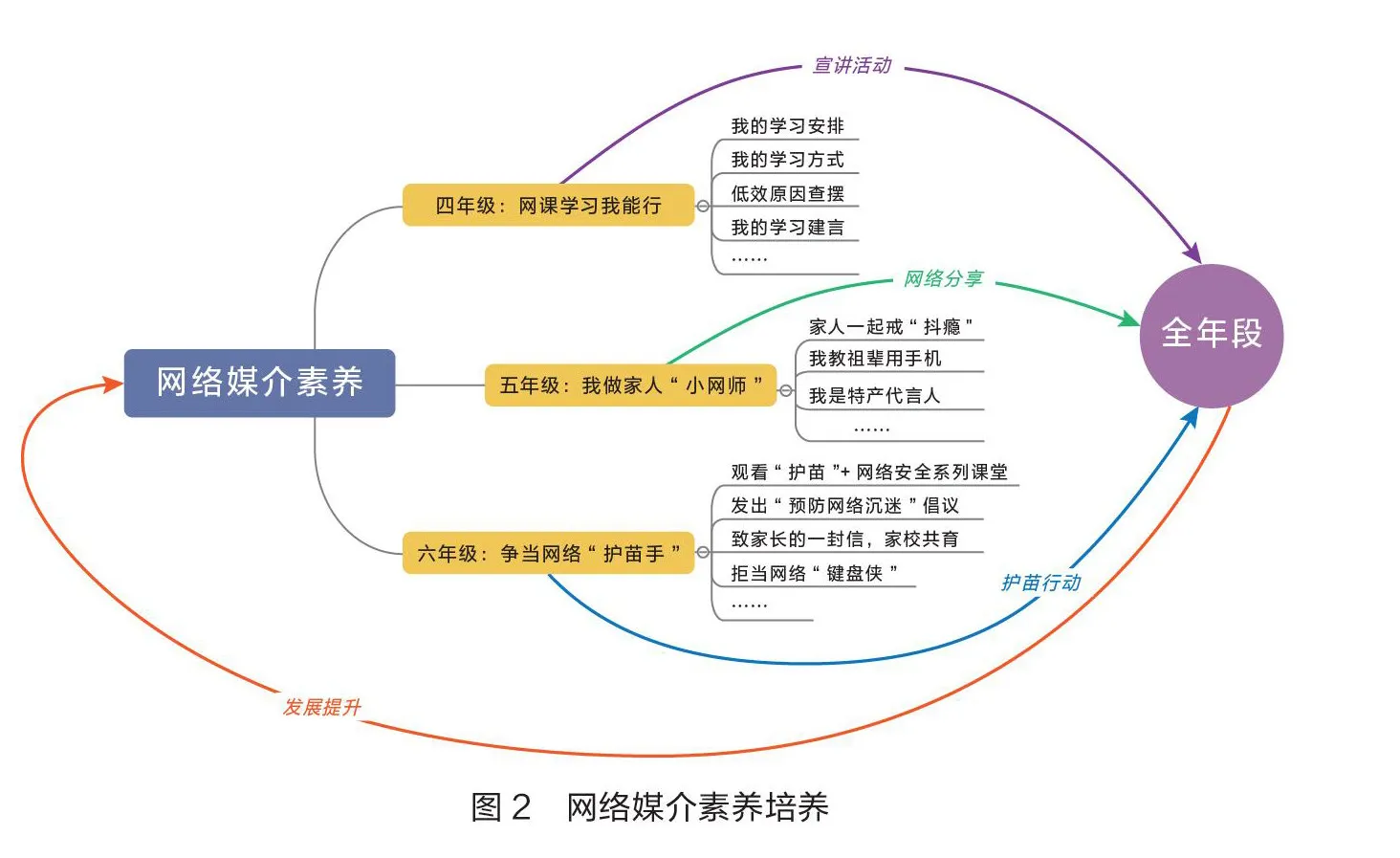

如果说各年级的主题教育活动是引导学生学会客观地辨析网络的利与弊,学习针对共性问题合作探究如何安全、健康地用好网络,那么,接下来的研究课题就是如何由“我”及“彼”,迁移运用、同构生活。这种建构可以是横向的,也可以是纵向的,彼此交融。如四年级学生可以到其他年级开展“网络学习小达人”宣讲,当朋辈教师,传播正能量;五年级学生可以通过QQ群、微信群及“项目化学堂”等网络平台,分享当“小网师”的体验,善用互联网;六年级学生可以开展“争当网络‘护苗手’”主题活动,如可以借助“学习强国”平台,和学弟学妹一起观看“护苗·网络安全系列课堂”,健康伙伴行,也可通过少先队大队部向全体队员发出“预防网络沉迷”的倡议,请家长与孩子共读“教育部致全国中小学生家长的一封信”,家校共筑防范之堤。同时,还可以开展“网络故事小讲堂”“拒当网络‘键盘侠’”等小专题活动,提高学生法治观念(如图2)。

总之,在自媒体时代,学生网络媒介素养的提升要从现实和可能出发,课内课外结合、网上网下结合、校内校外结合,在场现实生活,浸入未来生活,聚焦目标抓内容供给改革,聚焦生活抓资源供给改革,聚焦生长抓主体供给改革,在协同学习中引发深度探究,从而获得有生活根基的道德认识、道德情感、意义领悟和价值认同,实现全人发展。

(作者系张家港市梁丰小学教师)

责任编辑:孙建辉