基于大数据的初中历史精准教学路径初探

2021-12-29王巧丽

精准教学最早是由美国学者奥格登于20世纪60年代在斯金纳行为学理论的基础上提出的,但受技术条件限制,这样的教学方式在当时并未得到大规模推行。近年来,随着信息技术的发展,“互联网+教育”逐渐兴起,精准教学有了广泛推广的环境和条件。

大数据的应用为精准教学奠定了基础。我们可通过特定的软件,对学生的作业、考试等数据进行采集、归纳、分析,并以此为参考,为教学目标的确定、教学策略的制订、教学效能的评价等提供客观和可视的依据。但是直观的数据仅是学生学习行为的部分呈现,还需要教师对其深入挖掘,将数据与反馈相结合,才能真正实现“精”“准”教学。对于历史学科而言,更须透过数据,注重引导,体现其时代性、指导性和人文性。

笔者依托学校的全勾教育系统,以七年级“统一多民族国家的巩固与发展”一课为例,将数据作为课堂教学的切入点、关键点、支撑点,探究基于大数据的初中历史精准教学路径。

一、以数据做切入点:分析学情,精准定位目标

学情分析是教学目标制订的基石。学情分析的精准与否直接关系该节课的教学效果。只有准确把握学生旧知的掌握情况并以此为切入点,制订的教学目标才是精准、科学的。反观传统课堂,教师对教学目标的认识多是依据已有经验的感性认知,目标多模糊、笼统。精准教学应聚焦分析三个相关问题:预学习数据的精准挖掘、预学习情况的精准定位和基于预学习数据的精准教学决策。本文探讨的“预学习”即为通过课前导学案等途径,提前获取学生对本课的认知数据,从而获得精确的学情分析。

借助大数据,依托全勾教育系统的“学情报表”功能,教师可通过选定时间,系统了解班内每个学生在特定时间段的作业提交率、正确率、订正率等情况,对该生的学习行为和学习能力做纵向对比,还可通过与班级其他学生正确率的比较,对该生的上述信息做横向对比,从而实现对学生的过程性评价。教师还可借此动态数据,直观、精确地掌握班内学生现阶段的总体学情。

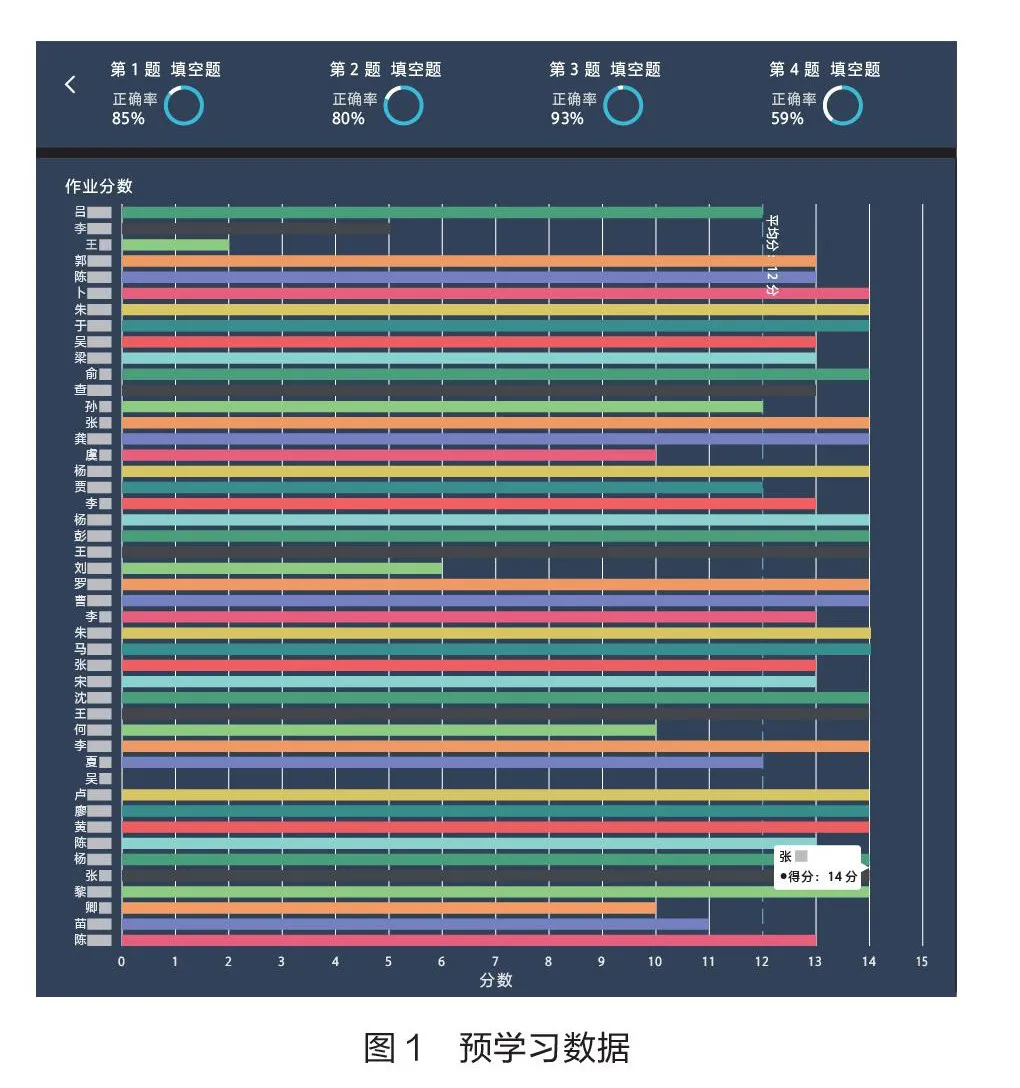

摸清总体学情后,教师可根据本课内容为学生推送“统一多民族国家的巩固与发展”预习导学案,收集学生对本课的预学习数据(如图1)。对数据进行智能分析后,发现该班79%的学生基本能掌握雅克萨之战、新疆维护统一的措施,但对金瓶掣签制度、郑成功收复台湾的性质等史实不甚了解,对清朝巩固统一多民族国家的历史影响较为陌生。班内有12%的学生基础较差,仅知晓驻藏大臣、伊犁将军等基本历史信息。

基于上述分析,教师可根据不同的学情制订相应的分层教学目标:针对基础较好的学生,可将其设定为“理解清朝采取上述措施的根本目的和历史意义,分析中国历代处理民族关系的方式”;针对基础较弱的学生,可将教学目标确定为“识记郑成功收复台湾、金瓶掣签制度等基本史实,概述清朝疆域”。

如此设置,以精确的数据分析为依据,分层分批地满足了不同学生的学习需求,真正实现了对教学目标的精准定位。

二、以数据做关键点:尊重差异,精准制订教学策略

传统课堂上,教师的备课常常以所有学生为对象,以主观感受作为衡量标准,从而为新课制订教学策略。基于大数据的现代课堂,教师则可根据已制订的教学目标,灵活应用大数据平台,以预学习中学生普遍存在的共性问题作为精选后的重点内容,展开课堂教学活动。针对本课,笔者设计了以下教学活动。

(一)投票导入

这一阶段,可利用教室的交互式电子白板展示一段教师课前自制的以预学习内容为基础的微课。创设历史情境后,教师进行引导:我国是由56个民族组成的大家庭,在清朝前期,这个统一的多民族国家就得到进一步的巩固与发展,但事实上,清初的边境却是危机四伏,请利用平板电脑投票选出你认为当时亟待解决的边疆问题。

(二)问题探究

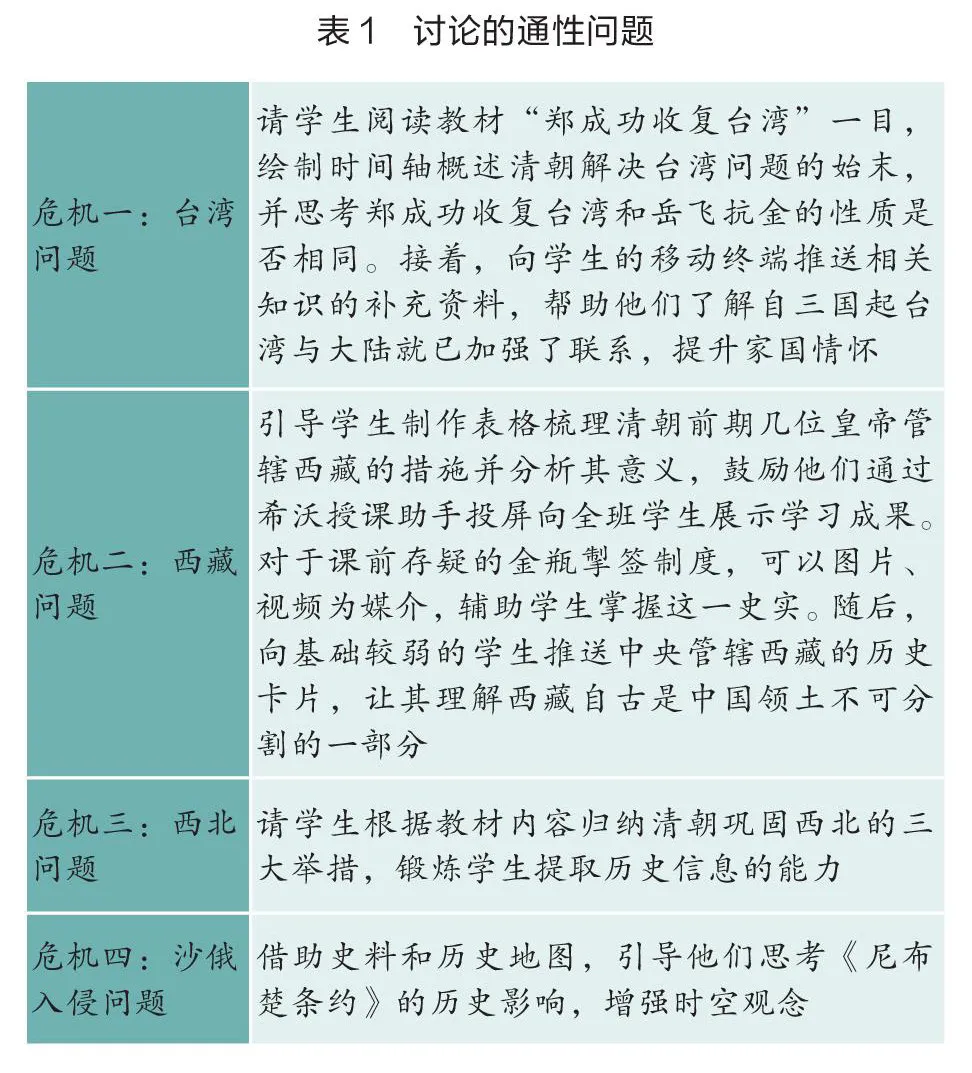

新课讲授中,教师依托预学习反馈的大数据,根据投票数高低,依次与学生重点探讨了以下具有通性的问题(见表1)。

基于上述教学,教师会向不同层次的学生推送与之学习能力相符的辅导资料,如中国古代民族关系发展变化表、中国历代处理民族关系重要历史人物图等。学生可通过移动终端自主选择学习素材,通过小组合作的方式与组内成员一起探究解读,论从史出,归纳清朝民族政策的特点和影响,从而突破本课教学难点。

上述问题的探讨是基于对学情的了解,以解决学生的认知困惑为导向。这里既有低阶问题,以考查学生的识记能力为主,也有高阶问题,以考查学生的历史思辨能力为要。问题的设置均与本课的教学目标相对应,做到精准设问,从而通过互动教学构建高效课堂。

(三)预学总结

课堂小结时,教师请学生自评、自查预学习作业,并通过希沃授课助手投屏引导学生互评。学生在自评、互评、师评的过程中不断内化知识点,提升学科素养。这改变了以往以教师为主的评价体系,促使评价主体更加多元。

教学策略的精准设计与教学资源的精准推送,都是基于大数据对学生学习能力、学习行为的精准分析。但是课堂教学活动千变万化,学生作为独立个体,会有很多新的课堂生成,所以在课堂上须实时观测学生的课堂参与、课堂习题达成情况,让历史教学更为精准。

三、以数据做支撑点:实时评价,精准推送测评

科学合理的评价体系构建不仅有助于轻负增效,而且可助历史课堂提质增效。传统的评价方式形式单一,通常以某次考试或作业作为学生的评价标准;评价时效性低,尤其是考试,评价数据须滞后1~2天才能被学生知晓,影响学习效率 ;以终结性评价为主,忽略了学生在日常学习中的发展性表现,难以体现学生的综合学习能力。

运用大数据可以充分发挥多元主体的优势,让学生、教师和家长(通过移动家长端)参与到教学评价中,以实时分层推送测评的方式,了解学生的动态学习情况,实现精确评价。

一般而言,教学评价包括教学过程评价和教学成果评价两个方面。教学过程评价涵盖课堂教学的随堂评价,如在授课过程中,当讲解完郑成功收复台湾这一知识后,笔者借助平板电脑推送了如下题目(如图2)。通过对学生答题情况数据的智能收集,笔者可清晰了解每位学生的作业做题时间、耗时、正确率,以及出现错误学生在全班所占的比重,甚至包括每个选项的选择人数和具体学生姓名。通过该题的检测,可发现学生对郑成功收复台湾和戚继光抗倭两个事件的认识不足。基于这一实时的过程性数据反馈,笔者又对这一共性问题做了重点讲解。可见,应用大数据可助力教师动态了解学情,随时调整课堂教学策略。

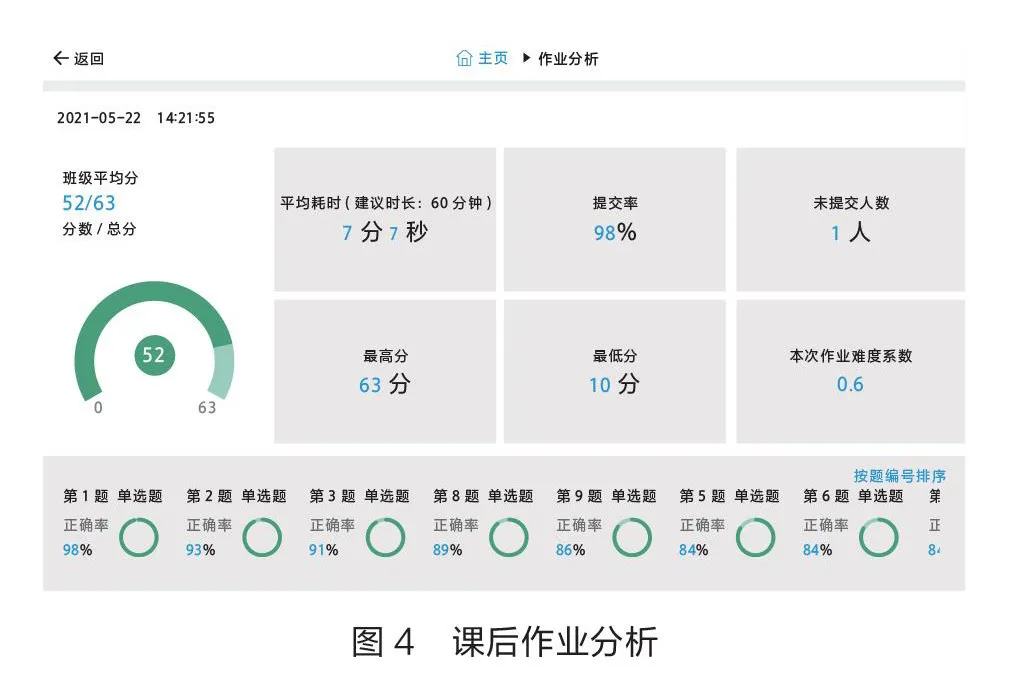

所谓的教学成果评价,也就是要评价学生学习后的学习能力、学习目的、态度、人格变化,以及达到课程标准要求的程度等。课后,教师要根据不同学生学习情况布置分层作业(如图3)。对于学习能力较弱的学生,推送A类基础类习题——主要考查本课最基本的史实。对于学习能力较强的学生,推送A类基础题+B类提升类习题,主要增加历史思辨性和历史时序感的题目。如课后作业增加了一道B类的以中国古代历代王朝对少数民族管理为主题的材料题,并设计了两个问题:根据收集整理的资料并结合所学知识,分析中国古代中央政府处理民族关系有哪些方式?通过本次探究活动,你有何感想?这两题既考查学生从材料中归纳有效信息的能力,也注重检测学生的发散性思维。这种因材施教使不同学生有了学习的满足感、获得感和幸福感(如图4)。

上述两种评价类型都可以体现大数据教学实时性的优点,教师随堂检测、检验。尤其是在周末作业和寒暑假作业中,运用平板电脑布置作业的实时性优点体现得愈加明显。针对全班学生的共性问题,教师可通过直播讲解;针对个别学生的个性问题,通过某些软件中的微课录制功能,教师可对有困惑的学生针对性地答疑,提供“私人定制”服务。

从课前的预学习演练了解学情,到课中的过程性评价知晓实情,再到课后的个性化评价分层指导,大数据支撑起了精准测评,实现精准“教”与精准“学”的统一。

同时,精准教学还须处理好课内学习和课外自适应自学两组关系。课堂有限的40分钟时间应以深度学习为主,教师根据学生的实时数据,精准讲解,精准引导,精准解惑,以讲解学生共性问题、思辨性问题为主要导向;课外,应以处理学生的个性化问题为主,及时查漏补缺。

与传统的题海战术相比,大数据可以精准判断该生的知识漏洞,分析其高频错题,并分类规整到相应题库中,形成每个学生个性化的错题库,以此衍生推导出同类型题目供学生练习,有的放矢,促使学生实现高效的精讲精练。

综上所述,随着信息技术的发展,大数据融入教学已成为当前教育发展的重要趋势。大数据与课堂教学的深入融合,推动了精准教学的实践:精准分析学情,分层定位目标;精准制订教学策略,尊重学生差异;精准推送测评问题,实现动态实时评价;精准联动家校,提供数据参考。借助大数据,精准化的教学可更为准确地找到学生的“最近发展区”,使课堂提质增效、学生全面发展。

(作者系浙江省宁波市北仑区江南中学教师)

责任编辑:(作者系浙江省宁波市北仑区江南中学教师)