亲子关系与技术反哺行为研究

2021-12-23焦开山马子恒

焦开山 马子恒

摘要:子女与父母的代际互动是提供数字支持的重要桥梁,代际互动不仅是技术反哺的本质,也承载着我国以孝为核心的亲子关系,因此,对孝的不同理解有可能对技术反哺产生重要影响。基于双元孝道模型与社会调查数据,探索权威性关系、相互性关系与技术反哺之间的关系发现:对子代来说,不论是强调亲情和代际对等关系的相互性关系,还是强调辈分权威和子女义务的权威性关系,都可以对技术反哺起到正向作用;父代样本呈现了相同的规律,相互性关系和权威性关系都能显著提高父代接收到的技术反哺。

关键词:数字鸿沟;技术反哺;亲子关系;双元孝道模型

中图分类号:C913.6 文献标志码:A 文章编号:1008-2991(2021)06-081-012

一、引言

随着我国信息技术的快速发展,智能技术的应用已逐步渗透到日常生活的方方面面,一方面提高了社会治理和服务效能;另一方面,日渐智能化的生活给没能适应新技术的群体带来了更多不便,造成了数字鸿沟现象。老年人正是这一群体的主要成员,年龄差异给适应新技术带来的困难与新技术的全面普及构成了一对现代化进程中的矛盾,但是社会对后者的追捧显然盖过了前者,这意味着老年人在应对健康、经济和社会地位等老化过程的传统议题之外,还要面对来自新技术的挑战,这无疑加重了老年人的负担。信息技术的快速发展,从某一方面看,成了老年人与社会脱节的助推器。

十四五规划指出:“要健全基本养老服务体系,发展普惠型养老服务和互助性养老,支持家庭承担养老功能。”[1]家庭是社会的基本单位,为老人提供了经济、劳动力、情感等传统支持,而数字支持是家庭提供的一种新兴的重要功能,有待更多研究进行考察。“技术反哺”——定义为子女帮助父母从智能技术中获益的行为——特指自下而上的家庭数字支持,在生活日益智能化且代际数字鸿沟日益加深的今天,技术反哺将直接影响大多数老年人口的生活质量,也对亲子关系提出了新要求。

亲子关系是中国传统家庭文化的一部分,其核心内容便是孝道,个体对孝道的理解是研究我国亲子关系不可替代的文化背景。鉴于技术反哺是一种亲子互动,以孝为核心的亲子关系可能对技术反哺有重要影响。本文以双元孝道作为衡量亲子关系的标准,探索亲子关系是如何影响技术反哺的。鉴于个体态度与行为之间复杂的对应关系,不同个体可能对亲子关系的内涵有不同的理解,从而体现出不同程度的技术反哺。本研究将利用城市问卷调查的资料,探索亲子关系与技术反哺之间的对应关系。具体而言,本文首先考察与梳理关于解决老年人数字鸿沟已有的研究结果,着重回顾亲子关系对老年人数字鸿沟的影响;然后通过数据分析,实证考察亲子关系与技术反哺之间存在的复杂联系。

二、文献综述与研究假设

数字鸿沟是信息技术影响社会不平等的宏观表征,通常指因制度安排、技术设施、技术能力等差异,导致一部分人与信息技术带来的技术红利无缘,是研究信息技术与不平等的基础参数。[2]数字鸿沟一般被分为代表数字接入机会和信息使用能力的两道数字鸿沟。[3]随着我国信息化建设的快速发展,硬件连接已经普及,互联网物理接入类型的一级数字鸿沟基本解决,但互联网技能和使用类型的二级数字鸿沟继续扩大。[4]在信息化和老龄化的背景下,以老人不会用健康码被拒载为代表的老年人数字鸿沟现象引人关注。

关于老年人面临的数字鸿沟问题,主要有两种理论解释。在功能论看来,老年人随着老化的过程逐渐退出社交网络和角色义务,其他社会成员也会以一种“互补性”的方式降低对老年人的期待,即老化的个人与社会相互从原有的社会角色和期望中退出。[5]当这一角色转换完成时,老年人既脱离了社会,也被社会所脱离[6],这可能导致社会降低了老年人在信息生活中的社会角色和期望,抑制了他们参与数字生活的愿望,进而使其对社会和技术变化的适应能力越来越低,渐渐从信息化的社会网络中分离出来。现代化带来的社会变革无疑加速了这一过程,老年人在快速的经济发展、城市化、医疗进步和大众教育的发展中更有可能经历社会地位的弱化、经济贫困和社交疏离[7],这让老人获取和使用信息技术的成本水涨船高,增大了掉入数字鸿沟的风险[8][9]。与功能论相对,互动论则根据个人的主观信念和偏好而不是个人所面临的客观条件和机会来解释个体的行为,暗示虽然有客观条件和机会,但个体最终会通过主观评价进行选择。[10]也就是说,个体被认为是理性的行动者,他们“有意地、理性地”选择自己的行为,在最大化自己利益的同时最小化成本。[11][12]这样一来,即使老人有能力上网,也可能会选择不访问和不使用它,老年人使用或不使用信息技术被解释为老年人在评估使用信息技术的收益和成本后“理性”选择的不同结果。[13]综合来看,老年人既受宏观层面的结构性制约,也受微观层面主观能动性的影响,加之身体老化带来的健康因素影响,使得老年人在新技术面前处于天然的弱势地位。

在经验研究层面,有大量的横断面研究证明,除了身体机能、学习能力和态度等生理和心理因素以外,社会公共服务、经济和文化等结构性因素也与老人的数字鸿沟有关。比如,经济、社会、文化或健康处于不利地位的老年人更难获得可靠的互联网访问[14];更年輕、视力更好、教育水平更高并且经济状况更好的老年人更容易接触互联网[15];城市老年人的计算机使用能力主要受教育程度的影响[16];“感觉太老以致无法使用网络”的态度是身体健康的老年人不用互联网的主要原因[17]。鉴于第一道数字鸿沟已经在很大程度上得到改善,多数国外研究将老年人的个体因素作为当前问题的主要原因。比如,Lu Wei考察了数字鸿沟与知识鸿沟之间的关系。认为与报纸和电视等传统媒体相比,互联网需要的信息素养更高,因此数字鸿沟在更本质的意义上是一种知识鸿沟。[18]在最新的研究中,Borka等学者系统地验证了数字素养和态度对老年人数字鸿沟的影响[19][20],Wu Ya-Huei等人通过焦点小组调查了老年人对数字技术的看法,指出了专门针对老年人的辅助信息技术可能会包含污名化的象征意义,导致老年人无法使用[21]。此外,还有学者发现新冠肺炎疫情加重了数字鸿沟对老年人的影响[22][23]。值得注意的是,Thomas的研究发现,社交环境对互联网的使用具有重要影响,家人和朋友的鼓励是老人使用互联网的有力预测指标。除此以外,私人的学习环境比专业课程更受老年人青睐。[24]这一发现预示着家庭数字支持具有弥合老年人数字鸿沟的潜力。然而,与国外情况稍有不同,虽然也存在老年人的个体原因,但我国的数字鸿沟问题更多地呈现为公共服务、地区和社会结构性差异[25][26]。总之,尽管学习能力下降和态度保守等是导致老年人数字生活体验不佳的因素,但现有数字化产品及公共服务未能关照老年人需要,是造成当前我国老年人数字鸿沟的主要原因。

对于如何弥合老年人面临的数字鸿沟,以往研究也给出了很多解决方案。比如Qi Ma等人结合社会认知理论,通过行为模型研究了观察训练在提高老年人对技术接受度方面的有效性,发现观察训练可以显著提升老年人的技术知识、自我效能、结果期望以及社会联系[27]。Othelia等人创新了干预形式,让大学生充当了培训者的角色,结果显示被试老年人的技术控制感、数字素养、自我效能都得到了提高,同时,与年轻人的互动也减少了老年人的社会隔离,有助于减少焦虑和提高自信心[28]。具有启发性的是,国内部分学者把视野转向了家庭。例如周裕琼利用全国性的大规模问卷调查发现,与家人的互动越频繁、关系越亲密的老人越能收到数字反哺[29];朱秀凌利用技术接受与使用整合模型发现父母在教养过程中给予的情感温暖越多,子女的反哺意愿就越高[30];朱丽丽等人在通过定性研究理解数字反哺的基础上讨论了其与家庭亲子关系的复杂关系[31]。总之,除了社会性的解决方案以外,家庭也具有弥合老年人数字鸿沟的潜力,而亲子关系在其中发挥着重要影响。

良好的亲子关系不仅蕴含着应对数字鸿沟更富亲和力的解决方案[32],也是发挥家庭养老功能的重要前提。然而,在家庭结构核心化、小型化的趋势下,老年人多与成年子女分开居住,空间上的间隔加上老龄化的加剧,极大地削弱了家庭本身所具有的保障功能,营造更良好的亲子关系来修补与完善现代化进程中脆弱的家庭养老保障功能、推动家风建设已然成为社会政策关注的焦点。[33]其中,传统孝文化对亲子关系有重要的维系作用,社会不同形式的组织也在试图将传统道德与现代观念结合起来,重建具有时代特色的家庭道德。[34]已有研究表明,传统文化中的许多元素对转型期的中国社会依然有着持续的影响力[35],城市家庭甚至正在经历着亲权与孝道回归[36]。总而言之,孝文化不仅没有衰退,反而在发展中融合了现代特征,持续影响着亲子关系。本文正是基于这一基本论断,试图探索以孝为核心的亲子关系与技术反哺的关系。

孝道作为一套伦理价值体系并非一成不变,而是在新的社会历史时期逐渐对其内核进行革新和拓展,形成新的意义系统。[37]叶光辉等人的双元孝道模型将孝道概念区分为“相互性”和“权威性”两个维度[38]。“相互性”维度基于主动的天然情感,强调子女与父母之间的对等地位、感激父母的养育之恩、情感上关心敬爱父母、物质上愿意照料和支持父母,因而在普遍状态下,子女都能表现出善待父母、关怀父母的行为。这一维度的孝道观念不仅对应着传统儒家的“亲亲”原则,也符合现代社会中强调独立平等的人际关系。倾向于这一维度的成员会更愿意建立一種互惠的、平等的、以情感为基础的亲子关系,在这一对关系中,父母和子女依据日常互动中累积的亲密情感来发展和维护亲子关系,在行为上表现出更多的互动,更多元化和更主动的交流方式。因此,在本文中将代表这一维度的亲子关系称为“相互性亲子关系”。

“权威性”维度基于被动的尊卑规范,强调子女应该压抑自己的需求来迎合父母的要求或期待。因此,子女出于一种对权威关系的考虑所展示出的孝行所依据的准则更多的是作为子女对父母所应承担的某种“义务”。这一维度的运作基础是通过对角色规范的遵从来追求社会认同,体现的是子代作为弱势者在态度和行为上服从更强势者认可的行为期待。在这一维度的运作下“子代必须认同亲子辈分地位之尊卑规范,才能在亲子关系中达成合宜的实践”[38],对应于儒家的“尊尊”原则。这一自我压抑的维度会在子女渐渐长大后发生冲突。因此,和相互性孝道比起来,权威性孝道下的亲子关系更为疏离,父代与子代间的情感性和主动性较弱,父母的权威和权力不对等的关系结构是这一维度的基石。因此,在本文中将代表这一维度的亲子关系称为“权威性亲子关系”。

已有研究显示,相互性和权威性两个维度会对亲子沟通造成影响,前者对亲子沟通有显著的正向影响,后者对亲子沟通有显著的负向影响[39],从而可能导致两种不同的亲子支持模式。更大规模的全国性研究显示,相互性维度可以显著促进子女的情感支持,而权威性维度可以促进子女的经济支持[40]。由于技术反哺是在日常生活中非物质的技能支持,其在性质上类似于已有研究中的“情感支持”,鉴于已有研究中“相互性关系”和“情感支持”的正向关系,我们有理由认为,相互性关系得分高的子女更有可能给予技术反哺。因此,我们提出如下假设。

假设1:相互性关系能够显著提升子女给予的技术反哺。

同理,已有研究显示权威性关系对亲子沟通和关系满意度有显著的负面影响[39]。鉴于技术反哺的生活化、碎片化特征,亲子沟通频率是技术反哺的重要前提,我们有理由认为,权威性关系得分更高的子女可能给予父母更少的技术反哺。

假设2:权威性关系能够显著减少子女给予的技术反哺。

与子女给予的技术反哺相对,我们还测量了父母接收到的技术反哺与父母对亲子关系的理解。与子女的情况相似,我们认为持有相互性关系得分高的父母更有可能获得技术反哺,而父母的权威性关系得分高的父母更难获得技术反哺。

假设3:相互性关系能够显著提升父母接受的技术反哺。

假设4:权威性关系能够显著减少父母接受的技术反哺。

三、研究设计

(一)数据

本研究所使用的数据来自对宁夏回族自治区银川市某街道七个社区的问卷调查数据。为保证数据的代表性,本次研究采用分层抽样的方式,利用疫情期间的街道居民排查数据(N=49 021,覆盖94.2%的实际人口)计算各社区人口权重,以社区为抽样单位构建抽样框,以自变量量表条目数(8个)的30倍确定总样本量;然后采用简单随机抽样分别抽取各社区年龄段分别在18~40岁(子代)和40岁以上(父代)的480个样本,共回收有效问卷401份,回收率84%。由于本调查为探索性研究,着重于探索变量关系而非总体推论,本次抽样及回收结果良好。

问卷内容包括基本人口统计学特征、亲子关系和技术反哺三个模块。为保证数据的准确性,特别是为了避免子女或父母一方代填问卷,笔者跟随疫情排查的社区工作人员入户调查了某街道的七个社区。在随社区工作人员入户之后,在志愿工作之余专门邀请居民填答问卷,并告知本调查仅作为学术研究,会为统计信息严格保密。由于难以保证父母子女同时在家,本研究共回收了401份非亲子配对问卷。调查了210位子女和191位父母,具体数据如下表1。

(二)测量

笔者采用八个陈述性问题(修订后的双元孝道量表[41])来测量被研究对象对亲子关系的理解。分别是:(1)对父母的养育之恩心存感激;(2)无论父母对您好不好,仍然善待他们;(3)赡养父母使他们的生活更舒适;(4)父母去世,不管住得多远,都亲自奔丧;(5)放弃个人志向,达成父母的心愿;(6)结婚后和父母或公婆住在一起;(7)为了传宗接代,希望生一个儿子;(8)为了顾及父母的面子,为他们说好话。每一个陈述性问题均配有一个六分类的选项(1=完全不认同;2=相当不认同;3=有点不认同;4=有点认同;5=相当认同;6=完全认同)。这些测量变量可以通过因子分析的方式分别产生“相互性关系”和“权威性关系”的得分,具体分析过程会在后文中展示。

本研究的因变量是技术反哺。分别采集子女帮助父母网上缴费、在线挂号、出行工具(健康码)、线上购物、在线支付、娱乐社交六种行为的频率,每一个行为均配有一个五分类的选项(1=从不;2=几乎不;3=偶尔;4=有时;5=经常)。这里需要说明的是,六道测量技术反哺的变量是采用李克特量表的顺序变量,可以在分析中当作连续变量来使用,将其求均值后得到新变量“技术反哺”,以此作为回归分析的因变量。

除了以上自变量与因变量之外,本研究还考虑了一系列的控制变量。这些控制变量是性别(1=男性;0=女性),年龄、是否独生子女(1=是;0=不是)、婚姻状况(1=已婚;0=未婚)、职业(1=未就业;0=已就业)、民族(1=汉族;0=少数民族)、受过高等教育(1=是;2=否)、月均收入(1=2000元以下;2=2000-4000元;3=4000-6000元;4=6000-8000元;5=8000-10000元;6=10000元以上)。

(三)分析方法

本研究综合采用了探索性因子分析和多元回归模型的方法。具体而言,本文的分析过程分为三步。首先,基于上述亲子观念的多个测量指标,利用探索性因子分析的方法,针对子代和父代分别计算出每个个体相互性关系和权威性关系的因子得分。这些得分构成了后续回归分析的自变量。其次,我们分别拟合子代和父代的多元线性回归模型来研究技术反哺与因子分析所产生的两个亲子关系维度之间的关系。最后,为了进一步探索亲子关系与技术反哺之间的关系在不同人群中的异质性,我们在第三步的分析中考虑了交互效应。

四、研究结果

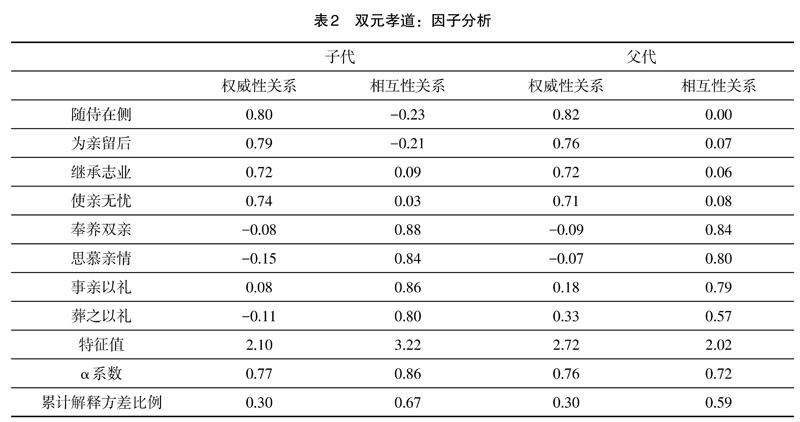

为了从孝道观念中提取亲子关系中的两个维度,采用探索性因子分析的方法分析了上述八个测量孝道的变量。利用方差最大旋转法,得出两个公因子。以父代样本为例,公因子1涉及的变量是“结婚后和父母或公婆住在一起(随侍在侧)”“为了传宗接代,希望生一个儿子(为亲留后)”“放弃个人的志向,达成父母的心愿(继承志业)”“为了顾及父母的面子,为他们说好话(使亲无忧)”。这些变量都强调了子女的辈分义务,我们将其命名为权威性关系。公因子2涉及的变量是对“父母的养育之恩应心存感激(思慕亲情)”“无论父母对你好不好,仍然善待他们(事亲以礼)”“奉养父母使他们的生活更舒适(奉养双亲)”“父母去世,不管住的多远,都亲自奔丧(葬之以礼)”。这些变量都强调了亲子间的感情联系,因此将其命名为相互性关系。对于父代和子代样本,这两个公因子分别可以解释原始数据59%和67%的方差。此外,父代样本中代表相互性关系的公因子的克隆巴赫系数为0.721,代表权威性关系的公因子的克隆巴赫系数为0.759;子代样本中代表相互性关系的公因子的克隆巴赫系数为0.861,代表权威性关系的公因子的克隆巴赫系数为0.766。

基于因子分析結果,我们分别导出了子代和父代的每一个样本在两个公因子上的得分,用做自变量来分析其对技术反哺的影响。表3给出了技术反哺的线性回归模型估计结果。通过模型1的估计结果可以发现,对子代样本来说,在控制其他变量的情况下,子代的权威性关系得分和相互性关系得分都对技术反哺有显著影响,权威性关系和相互性关系得分越高,子代给予的技术反哺就越多。父代样本中呈现了相同的规律,父代的权威性关系和相互性关系得分越高,接受到的技术反哺就越多。此外,在接受技术反哺的程度上,独生子女的父代高于非独生子女的父代,接受高等教育的父代低于未接受高等教育的父代。

通过模型2的估计结果可以发现,对子代样本来说,在给予技术反哺的程度上,独生子女高于非独生子女;对父代样本来说,在接受技术反哺的程度上,独生子女的父代高于非独生子女的父代,接受高等教育的父代低于未接受高等教育的父代。模型2也显示,在控制其他变量的情况下,子代的权威性关系得分对技术反哺有显著影响,权威性关系得分越高,给予的技术反哺越多;父代的相互性关系得分对技术反哺的有显著影响,相互性关系得分越高,接受到的技术反哺越多。此外,我们也看到,在子代样本中,已婚和权威性关系的交互项、受高等教育和相互性关系、受高等教育和权威性关系的交互项的系数估计值分别为0.32、0.49、-0.24,具有统计显著性,这说明子代样本中权威性关系和技术反哺的关系受到子代婚姻状况和受教育情况的调节,相互性关系与技术反哺的关系受到受教育程度的调节。在父代样本中,受高等教育和权威性关系的交互项的系数估计值是0.44,具有统计显著性,这说明父代样本中权威性关系和技术反哺的关系受到父代受教育程度的调节。上述结果验证了假设1和假设3,拒绝了假设2和假设4。

图1显示了不同受教育程度和不同权威性得分子女给予的技术反哺情况。我们发现,无论是否接受过高等教育的子女,随着权威性得分的增加,技术反哺的程度也在增加。同时,图1的两条线并不平行,这说明权威性变量的斜率在不同受教育程度的子女中有差异。具体而言,在接受过高等教育的子女中,权威性变量的斜率要低于未接受过高等教育的子女。这说明在接受过高等教育的子女中,权威性得分与给予的技术反哺程度之间的关系要弱于未接受过高等教育的子女。

图2显示了不同婚姻状况和不同权威性得分子女给予的技术反哺。我们发现,无论是未婚还是已婚的子女随着权威性得分的增加,给予的技术反哺也在增加。同时图2的两条线并不平行,这说明权威性变量的斜率在不同婚姻状况的子女中有差异。具体而言,在已婚的子女中,权威性变量的斜率要高于未婚的子女。这说明在已婚的子女中,权威性得分与给予的技术反哺之间的关系要强于未婚的子女。

图3显示了不同受教育程度和不同相互性得分子女给予的技术反哺。我们发现,无论子女是否接受过高等教育,随着相互性得分的增加,给予的技术反哺也在增加。同时,图3的两条线并不平行,这说明相互性得分变量的斜率在不同受教育程度的子女中有所差异。具体而言,在接受过高等教育的子女中,相互性得分变量的斜率要高于未接受过高等教育的子女。这说明,在接受过高等教育的子女中,相互性得分与给予的技术反哺之间的关系要强于未接受过高等教育的子女。

图4显示不同受教育程度和不同的权威性得分父母接收到的技术反哺。我们发现,对接受过高等教育的父母而言,随着权威性得分的增加,接受到的技术反哺也在增加;对未接受过高等教育的父母而言,随着权威性得分的增加,接受到的技术反哺没有显著变化。同时图4的两条线并不平行,这说明权威性得分变量的斜率在不同受教育程度的父母中有所差异。具体而言,在接受过高等教育的父母中,权威性得分变量的斜率要低于未接受过高等教育的父母。这说明,在接受过高等教育的父母中,权威性得分与接收到的技术反哺之间的关系要强于未接受过高等教育的父母。

五、讨论

目前,有许多研究老年人数字鸿沟的影响因素,在此基础上本研究从老年人数字鸿沟的背景出发,考察了亲子关系的两个维度是如何促進子女的技术反哺行为的,同时也探究了婚姻状况和受教育程度在此关系中的调节作用。通过研究发现,对子代来说,不论是强调亲情和代际对等关系的相互性关系,还是强调辈分权威关系和子女义务的权威性关系都可以对技术反哺起到正向作用。父代样本呈现了相同的规律,相互性关系和权威性关系都能显著提高父代接收到的技术反哺。

进一步的交互分析发现,在子代样本中,亲子关系的两个维度与技术反哺之间的关系在不同受教育程度和不同婚姻状况的子女中存在显著差异。在接受过高等教育的子女中,权威性得分与给予的技术反哺之间的关系要弱于未接受过高等教育的子女,相互性得分的情况则刚好相反。高等教育削弱了权威性关系与技术反哺的正向关系,却增强了相互性关系与技术反哺之间的正向关系,这表明高等教育可能是亲子关系与技术反哺之间的一个值得注意的情境因素。在已婚的子女中,权威性得分与给予的技术反哺之间的关系要强于未婚的子女,相互性得分的调节效应则不显著,这说明亲子关系与技术反哺之间的关系可能存在多种表现形式。在父代样本中,在接受过高等教育的父母中,权威性得分与接收到的技术反哺之间的关系要弱于未接受过高等教育的父母,高等教育削弱了权威性关系与接收到的技术反哺之间的正向关系,延续了子代样本中的规律。

本研究对提出解决数字鸿沟的本土化方案具有启示价值。家庭对大多数中老年人而言既是最传统的支持来源,又是决定其生活质量的重要因素之一,孝文化是当代中国人亲子关系中难以割舍的文化因素,也是鼓励子女支持父母的道德力量。虽然今天的孝文化已经演变为具有双重维度的更具包容性的亲子伦理,但孝文化对亲子之情的弘扬依旧焕发着生命力,并依旧在促进子女技术反哺方面发挥着影响力,这也证实了中华民族的优秀传统文化在新时期所具有的积极意义和价值。

虽然本研究聚焦的是家庭场域内的孝文化与行为,但作为一个将传统儒家思想推己及人的国家,要从每个人孝敬自己的父母出发,自然地发展到尊敬别人的父母,乃至尊敬天下的老人。这样一来,孝文化就不仅仅是传统家庭伦理的基础了,它也是整个社会伦理的基础。正如习近平总书记指出的:“自古以来,中国人就提倡孝老爱亲,倡导老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼。我国已经进入老龄化社会。让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安,关系社会和谐稳定。我们要在全社会大力提倡尊敬老人、关爱老人、赡养老人,大力发展老龄事业,让所有老年人都能有一个幸福美满的晚年”[42]。中华文化源远流长,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,在老龄化社会到来的今天,这种文化值得我们进一步发扬光大,让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安,让所有的老年人都能有一个幸福美满的晚年。

综上,本研究证实了在代际数字鸿沟日益加深的今天,亲子关系的两个维度都与技术反哺存在显著的正向联系。值得注意的是,高等教育可能是一个重要的调节变量,高等教育削弱了子女权威性关系与技术反哺的正向关系,却增强了子女相互性关系与技术反哺之间的正向关系,这意味着过于侧重权威性关系的宣传并非善策,对不同受教育程度的子女,有的侧重相互性关系的宣传,有的侧重于权威性关系的宣传,以达到弥合数字鸿沟的最佳效果。

作为一项探索性研究,本文还有很多不足之处。首先,由于全国性大规模数据的缺乏,本研究仅对大约400份城市社区的样本数据做了探索性研究,更深入的分析还是需要更大规模的数据支持。其次,如上文所述,本文确定的技术反哺仅针对一些年轻人生活常见的智能化场景,而没有从老年人的需求出发,考虑老年人的实际需求,这可能是未来定性研究的深入方向,比如在医疗、公共交通等特定场域下老年人的数字鸿沟呈现什么样的特殊性?又对技术反哺提出了什么样的新要求?再次,如上文所述,本文收集的是非亲子配对样本,分别对两代样本进行回归分析,亲子间并不能形成互证。最后,样本年龄整体较年轻,可能影响了模型结果。

参考文献:

[1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要[EB/OL].新华社.2021-03-13[2021-07-26].http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

[2] 张 静.中国社会学四十年[M].北京:商务印书馆,2019:99~122.

[3] WooChun Jun. A Study on the Current Status and ImProvement of the Digital Divide among Older PeoPle in Korea[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2020(11).

[4] 彭 波,嚴 峰.我国消弭数字鸿沟的新机遇与新路径探析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020(02).

[5] P. Golding and G. Murdock,“Unequal Information: Access and Exclusion in the New Communications Market Place,”In M. Ferguson (ed.) New Communication Technologies and the Public Interest:ComParative PersPective on Policy and Research,London: Sage, 1986.

[6] J. A. Vincent, Inequality and Old Age[M].London:UCL Press,1995.

[7] D. O. Cowgill and L. D. Holmes, Aging and Modernization[M].New York:APPleton Century,1972.

[8] M. W. Riley,“On the Significance of Age in Sociology,”In M. W. Riley, B. J. Huber,B.B.Hess.(eds.)[J].Social Structures & Human Lives,London 1988.

[9] H. G. Kim,“For the Diffusion of Informatization of the Elderly and Closing the Digital Divide,”[J].Issues RePort on the Digital OPPortunity,Vol.1,No.8,Seoul:KADO,2004.

[10] J. Coleman,Foundations of Social Theory[M].Cambridge,Mass:Harvard University Press,1990.

[11] P.Baert,Social Theory in the Twentieth Century[M].Cambridge:Polity Press,1998.

[12] G.Ritzer and D. J. Goodman, Sociological Theory(6th ed)[M].London:McGraw Hill,2004.

[13] 刘少杰.社会学理性选择理论研究[M].北京:中国人民大学出版社:社会学前沿论丛,2012:129-184.

[14] Rebecca P. Yu,Nicole B. Ellison,Ryan J. McCammon,Kenneth M. Langa. MaPPing the two levels of digital divide: Internet access and social network site adoPtion among older adults in the USA[J].Information, Communication & Society,2016(10).

[15] 张 硕,陈 功.中国城市老年人新媒体使用影响因素研究——基于北京市朝阳区的调查[J].南方人口,2013,28(04):64-72.何铨,张湘笛.老年人数字鸿沟的影响因素及社会融合策略[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2017(04).

[16] M. KAY CRESCI,HOSSEIN N. YARANDI,ROGER W. MORRELL.The Digital Divide and Urban Older Adults[J].CIN:ComPuters,Informatics,Nursing,2010(02).

[17] Carol C. McDonough. Determinants of a Digital Divide Among Able-Bodied Older Adults:Does “Feeling Too Old”Play a Role?”[J].International Journal of Aging Research,2020(03).

[18] Lu Wei,Douglas Blanks Hindman.Does the Digital Divide Matter More? ComParing the Effects of New Media and Old Media Use on the Education-Based Knowledge GaP[J].Mass Communication and Society,2011(02).

[19] Niehaves, Bj?rn,Plattfaut, Ralf. Internet adoPtion by the elderly: emPloying IS technology accePtance theories for understanding the age-related digital divide[J]. EuroPean Journal of Information Systems,2014(06).

[20] Borka Jerman Bla?i?,Andrej Jerman Bla?i?. Overcoming the digital divide with a modern aPProach to learning digital skills for the elderly adults[J]. Education and Information Technologies: The Official Journal of the IFIP Technical Committee on Education,2020(04).

[21] Wu Ya-Huei,Damnée Souad,Kerhervé Hélène,Ware Caitlin,Rigaud Anne-SoPhie. Bridging the digital divide in older adults: a study from an initiative to inform older adults about new technologies[J].Clinical interventions in aging,2015(10).

[22] Martins Van Jaarsveld Gabrielle. The Effects of COVID-19 Among the Elderly PoPulation: A Case for Closing the Digital Divide[J]. Frontiers in Psychiatry,2020.

[23] Seifert Alexander,Batsis John A,Smith Anthony C. Telemedicine in Long-Term Care Facilities During and Beyond COVID-19:Challenges Caused by the Digital Divide[J].Frontiers in Public health,2020(08).

[24] Thomas N Friemel. The digital divide has grown old:Determinants of a digital divide among seniors[J].New Media & Society,2016(02).

[25] 郝大海,王 磊.地區差异还是社会结构性差异?——我国居民数字鸿沟现象的多层次模型分析[J].学术论坛,2014(12).

[26] 汪明峰.互联网使用与中国城市化——“数字鸿沟”的空间层面[J].社会学研究,2005(06).

[27] Qi Ma,Alan H. S. Chan,Pei-Lee Teh. Bridging the Digital Divide for Older Adults via Observational Training: Effects of Model Identity from a Generational PersPective[J]. Sustainability,2020(11).

[28] Othelia Eun-Kyoung Lee,Do-Hong Kim. Bridging the Digital Divide for Older Adults via Intergenerational Mentor-UP[J].Research on Social Work Practice,2019(07).

[29] 周裕琼,丁海琼.中国家庭三代数字反哺现状及影响因素研究[J].国际新闻界,2020(03).

[30] 朱秀凌.手机技术反哺、亲子沟通与父母教养方式——基于技术接受与使用整合模型的分析[J].新闻大学,2018(04).

[31] 朱丽丽,李灵琳.基于能动性的数字亲密关系:社交网络空间的亲子互动[J].中国地质大学学报(社会科学版),2017(05).

[32] 安利利,王兆鑫.孝道与平权:数字鸿沟中的文化反哺与再哺育——大学生与父母在微信平台上的亲子关系研究[J].中国青年社会科学,2020(04).

[33] 张奇林,刘二鹏.面向家庭的照料社会政策建构:范式、因应与路径[J].青海社会科学,2019(02).

[34] 王跃生.中国家庭代际关系的维系、变动和趋向[J].江淮论坛,2011(02).

[35] 〔美〕塞缪尔·亨廷顿,劳伦斯·哈里森.文化的重要作用:价值观如何影响人类进步[M].程克雄,译.北京:新华出版社,2010:314-326.

[36] 刘汶蓉,李博健.自反性实践视角下的亲权与孝道回归——以城市中产阶层家庭成年初显期子女与父母的关系为例[J].青年研究,2020(03).

[37] 胡安宁.老龄化背景下子女对父母的多样化支持:观念与行为[J].中国社会科学,2017(03).

[38] 曹惟纯,叶光辉.高龄化下的代间关系——台湾民众孝道信念变迁趋势分析(1994-2011)[J].社会学研究,2014(02).

[39] 孙配贞,孙雨笛,潘梦杰,杨子硕.双元孝道观念和亲子沟通对高中生关系满意度的影响机制(英文)[J].中国临床心理学杂志,2021(01).

[40] 郝明松,于苓苓.双元孝道观念及其对家庭养老的影响——基于2006东亚社会调查的实证分析[J].青年研究,2015(03).

[41] 叶光辉,杨国枢.中国人的孝道:心理学的分析[M].重庆:重庆大学出版社,2009:359-373.

[42] 习近平.在2019年春节团拜会上的讲话 [EB/OL].新华社.2019-02-03.http://www.gov.cn/xinwen/2019-02/03/content_5363743.htm.

A Study of Parent-Child Relationship and Technical Filial Piety

—Based on the Survey of a Community in Ningxia

Jiao Kaishan, Ma Ziheng

(School of Ethology and Sociology,Minzu University of China,Beijing, 100089)

Abstract: Intergenerational interaction between children and parents is an important bridge to provide digital support.Intergenerational interaction is not only the essence of technnical filial piety, but also carries the Chinese parent-child relationship with filial piety as its core.Therefore,different understandings of filial piety may have an important impact on technnical filial piety. Based on the dual filial piety model and the social survey data, this paper explores the relations of the authoritative relationship and the mutual relationship to technnical filial piety. The results show that for the offspring, either the mutual relationship which highlights family affection and intergenerational fairness, or the authoritative relationship which highlights the elders authority and the offspring s obligation, can play a positive role in technnical filial piety.The results also suggest that both the authoritative relationship and the mutual relationship can boost the technnical filial piety accepted by parents.

Keywords: Digital divide;Technnical filial piety;Parent-child relationship;The dual filial piety model

責任编辑:任德靖

作者简介:焦开山(1978- ),男,河北曲阳人,中央民族大学民族学与社会学学院教授,MSW导师,博士生导师,主要从事人口社会学、健康社会学等研究。

马子恒(1999- ),男,宁夏银川人,中央民族大学民族学与社会学学院2018级本科生,主要从事人口社会学、健康社会学研究。