多元文化视域下民歌文化的集体记忆与国家认同

2021-12-23焦若薇汪元元

焦若薇,汪元元

(新疆财经大学文化与传媒学院,新疆乌鲁木齐 830000)

文化是一个国家和民族的灵魂和血脉。中国是一个多民族国家,各民族由于地理条件、生活环境、文化习俗等差异形成了不同的民族文化。几千年来,各族人民相互依存、交流、融合又形成了多元一体的中华文化格局。民族文化丰富了中华文化多样性的同时铸造了中华民族的精神乃至灵魂,成为中华民族共同的记忆和文化基因。民歌是民族文化重要的组成部分,它体现了一个民族共同的性格特征、心理素质和审美情趣,具有强烈的民族性和民族认同感,也是民族精神的象征。[1]

文化具有增强认同性的价值。周耘认为:民歌是指处于社会底层的民众在长期的物质生产、精神生活和社会交往中口头创作的,因而具有“历时性、地域性、民族性、乡土性”[2]。这种文化特性使得民歌凝聚了各族人民的精神寄托,形成了独特的民歌文化,成为民族精神和集体记忆的文化因子代代相传。多元一体的中华文化格局下,通过民歌的传唱和融合构建集体记忆和文化认同,可以有效地增强民族团结。同时,由于民歌创作主体是社会民众,扎根于民间,藉由民歌传唱国家的政治、经济、文化信息,无疑具有极强的传播力和传播效果。那些歌唱爱国之情、爱家之情、亲情爱情、保家卫国、山川风物等美好感情的歌曲,对于凝聚国民的向心力、建构集体记忆,同时强化国家认同具有积极意义。

一、民歌文化中集体记忆的时空重构

社会学家哈布瓦赫认为:“集体记忆不是一个既定的概念,而是一个社会建构的概念,是一个特定的社会群体成员之间共享往事的过程和结果。”[3]随着社会发展和人群的跨区域流动,民歌被置于多元文化的视域下进行传承和创新,其独特的民歌文化也随传唱媒介的变迁而跨越历史时空,既有时间延长性又有空间延展性,集体记忆的方式和内容也随时代进程和载体的变化而重新塑造和建构。哈布瓦赫认为人的集体历史记忆所传递的不是历史事实,而是依照个人或团体利益或社会政治现实所构建的,并藉由媒介的传递,凝聚团体的向心力与认同感。哈布瓦赫将集体记忆的建构指向时间和空间两个维度。[4]

(一)民歌文化中集体记忆的时间性建构

1.各地区民歌线下交流延展“历时性”集体记忆

集体共同意识的形成中既有成体系、可察的沟通人与人共存的联系,也有不易察、代代相传但不成体系的联系,这是民歌文化中集体记忆“历时性”的特点。涂尔干认为定期的纪念、大众节日及集体的活动对维系历史的连续性至关重要。各地区民歌作为各地区文化的凝聚物,传唱过程中集体记忆不断被强化,但是传统社会中由于受到地理区隔和语言、风俗等因素影响,各地区所创作的民歌传唱的范围有相当的局限性,基于民歌文化形成的群体一致的集体记忆也只在小范围强化。随着社会经济的不断发展,尤其是交通事业的发展,地理区隔等因素造成的各地区集体记忆的“历时性”和“地域性”屏障趋于消失,各地区定期举办或联合其他地区共同举办民歌文化交流节,使得各地参加活动的个体之间原有的集体记忆边界延展,在多元文化空间的交流中形成了哈布瓦赫所说的全新的自传记忆。而这种带有非本地区集体记忆框架的自传记忆,随着个体再次回到自己的群体,并在新的文化空间焕发生命力,各地区民歌文化中所形成的集体记忆的“历时性”得到延展。

2.媒体跨平台传播民歌创造“共时性”想象空间

社会记忆往往依托于具体的媒介形式进行建构、传播与延续,媒介作为承载记忆的介质,为文化记忆的生成、传播和互动提供了特定的场域。[5]在口语传播时代,口头演唱的形式是民歌文化代际传承和共享的主要途径,但口耳传播的历时性和地域性造成民歌在传承过程中集体记忆的“部分失忆”现象,从而记忆仅局限于在有共同文化空间的群体中生成。文字传播时代,通过文本对民歌的记录和非母语再创作使集体记忆在时间上延长、空间上扩展。安德森认为报纸、印刷等形式可以创造时间“共时性”的“想象空间”,生活在同一社会时空中的民族,可以在此基础上完成对于该民族的想象,虽未曾见过彼此,却依然可以完成“想象共同体”的认同。[6]数字化时代,大众传媒跨时空性、多平台、多元化的特点,一定程度上打通了历时性造成的代际之间的记忆区隔,产生持续性的影像。一方面各民族独特的民歌文化在互联网搭建的多元文化空间通过媒介提供的影像不断地再现、共享、融合不同时间轴的集体记忆,形成一个“想象的共同体”;另一方面,网络碎片化的特征,使得大众媒介建构的“数字化集体记忆”,在传承、交融过程中不断地被多元文化重塑。

(二)民歌文化中集体记忆的空间性建构

在人类历史演进的时间维度内,现代的民族和传统的民族有共时性的历史关联,但也有历时性的区别。[7]早前各地区受地理、经济、文化习俗等多方面因素影响,只能在拥有共同文化的群体中形成集体记忆和认同。随着传播载体的变迁和社会发展以及人口的跨区域流通,民歌文化的地缘边界被多元文化冲破,空间概念发生变化,民歌借助网络跨平台、跨时空传播的特点,不仅强化了共同文化空间中人们的集体记忆,同时激发了不同文化空间人们的跨空间想象。

1.营造公共文化空间建构集体记忆

民歌的空间概念发生变化,正从原来的小范畴影响变成更多空间上的影响。[8]177传统社会各地区人们受交通、生活方式等影响,所形成的集体记忆地域性强,处于相对孤立的状态,和其他地区生活的群体形成的集体记忆之间几乎互不相干,各地区创造的原生态民歌只局限小群体中传播。哈布瓦赫认为尽管集体记忆是在一个以个体为基础形成的聚合体里存续,但是不同个体依然有个体的记忆,因此即使在同地区空间中生活,个体之间也很难形成一致的集体记忆。基于此,群体一致的集体记忆很大程度上是以自然事件和共同情感为纽带形成的,这在民歌中也得到了验证。各地区民歌题材大多为爱情、颂歌等,如新疆民歌《新疆是个好地方》、内蒙古民歌《美丽的草原我的家》、西藏民歌《美丽的家乡日喀则》、东北民歌《松花江上》等。民歌的内容基本是以群体成员拥有的相同观念的意象或者具有相同特征的事物为对象,在传唱过程中,群体一致的观念记忆会进一步得到形塑和强化,从而认同感和凝聚力会不断增强。

当代多元文化背景下,基于共同文化空间所形成的文化认同需要在公共文化空间进行重塑。保罗·谢弗认为认同和文化认同是生活的一个必要部分,而要达到多元文化融合和认同,其中一种方法就是创造一种集体经历的机会分享共同文化空间,从而形成集体记忆,达到文化认同及国家认同。认同感维持的方式之一就是公共文化空间的建立。例如南宁国际民歌艺术节、央视创办的《民歌中国》节目等,通过搭建一个公共的交流平台,使得各族民歌在公共文化空间进行传播,将民歌作为一个文化因子,民族的表演、服饰、语言等作为文化符号在多元文化空间中交流、融合,在文化狂欢中人们将这种文化符号内化,从而建构集体记忆,形成更大范围的文化认同。

2.新时代民歌改编、再创作建构集体记忆

哈布瓦赫指出记忆有自传和历史记忆的区分,自传记忆是过去亲身经历的事件的记忆,具有历时性,长期不回忆就会逐渐趋于消亡。另一种是听他人讲述或在纪念活动中形成的记忆,如个体聚合在一起,通过传唱民歌来激发过去的回忆,然而这种“过去”已经不是镜像式的过去,而是个体在受到社会群体的长期影响后为适应现有社会记忆框架而将原有记忆形变重构的“过去”。简言之,过去是由社会机制存储和解释的[3]43,集体记忆可以被看作是依据社会记忆框架对历史的一种积累性和穿插式的建构。

民歌作为传统文化的组成部分,其内容包含集体记忆中共同意象和符号表征,传唱民歌激发集体共同回忆,确保记忆在不同时代的延续性,保持群体一定程度的凝聚力,它是以“活态”形式存在的,其主体“民”也是动态的。随着社会的发展,民歌中的“民”正在逐渐走出狭窄的私密空间,在乡村和城市间动态移动,“民”的流动带动着文化变迁和文化认同的变形。对于民歌主体的“民”来说,他们离开私密的文化空间,但是有对本土文化回归的诉求和恋乡情结,这种联系促使他们把原生态民歌带到了多元文化空间中传唱,受新空间的记忆框架影响和文化发展需求和方向影响,从而进行原生态民歌的再创作。

民歌在多元文化语境下正在去传统艺术化,而现代社会快节奏的生活方式使人们在情感上迫切回归民歌文化中的田园牧歌时代,于是民歌正经历本土去艺术化融合多元环境,多元文化再艺术化重拾艺术的过程。民歌被本土人们再创作带到多元文化空间,同时也有一批音乐人进行整理、改编,甚至用非民歌母语进行二次创编。如西部歌王王洛宾整理改编的新疆民歌《青春舞曲》《掀起你的盖头来》,程云改编甘肃民歌《一湾湾流水》,安波记谱译词蒙古族民歌《牧歌》等,通过再度创作将民族风俗和情感等记忆以歌谣形式传播。在节奏和吟唱旋律中,人们在潜意识里将民歌中承载的长时间积淀的文化与多元文化进行融合,并以一种集体记忆的形式储存在大脑中,建构想象的共同体,体会重构身份的喜悦,多元文化融入传统民歌创作中达到了去陌生化的效果。同时,同曲异词的形式中保留着民族特色,搭建了各民族文化交流的桥梁,基于共同文化空间的集体记忆逐渐建构为多元文化空间的全民记忆。

二、民歌文化中国家认同的形成与续存

民歌是由人民创造的,通过民歌的传唱来表达情感和认同身份。多元文化视域下,民歌中的集体记忆随时代的发展和跨时空的传播得到重塑。梁启超首提“中华民族”概念,认为于本国而言,在于人的独立;于世界而言,在于国家的独立。李永娜认为国家认同的本质是群体成员对稳定社会安全感的集中体现[9],1949 年中华人民共和国诞生,标志着国家独立,开启了统一的多民族国家的新纪元,中华民族共同体意识日益强化,群众有了新的政治身份即“国民”,民歌在表达认同上发生了明显的转化。中国地域广阔,不同区域的民俗民风差异较大,生活生产方式以及地理环境亦各有特点,基于此,为探究民歌文化中国家认同的发展以及变化路径,本文按全国地理位置分区依据,分别以华北、东北、华东、华中、华南、西北、西南七大自然地理分区民歌为研究对象,以民歌的创作时间作为划分的依据,以1949 年新中国成立作为时间划分节点,为了保证民歌内容前后对比结果的有效性以及样本选择的全面性,新中国成立前后样本数量保持一致,样本选择涵盖七大自然地理分区的各省份。本文分别在七大自然地理分区的各省份流传度较广的民歌中选取1949 年前和1949 年后创作的民歌各70 首,取得总样本140 首,通过ROST CM6 软件和图悦软件对样本民歌中文本进行内容和词频分析,手动过滤文本中“呀”“呦”“啊”“哦”等语气词,得到词云图和语义网络图,并分析新中国成立前后民歌文化中认同的变迁和国家认同的形成过程。

(一)身份认同:从“民众”走向“人民”

身份认同的本质问题在于“我是谁”的自我定义和身份归属,群体经历社会的变迁会塑造一种身份的集体认知,自发的认同某个群体并把自己内化为这个群体的人。只有每个人都找到自我身份并自发承认这种身份时,整体认同效应才会产生。

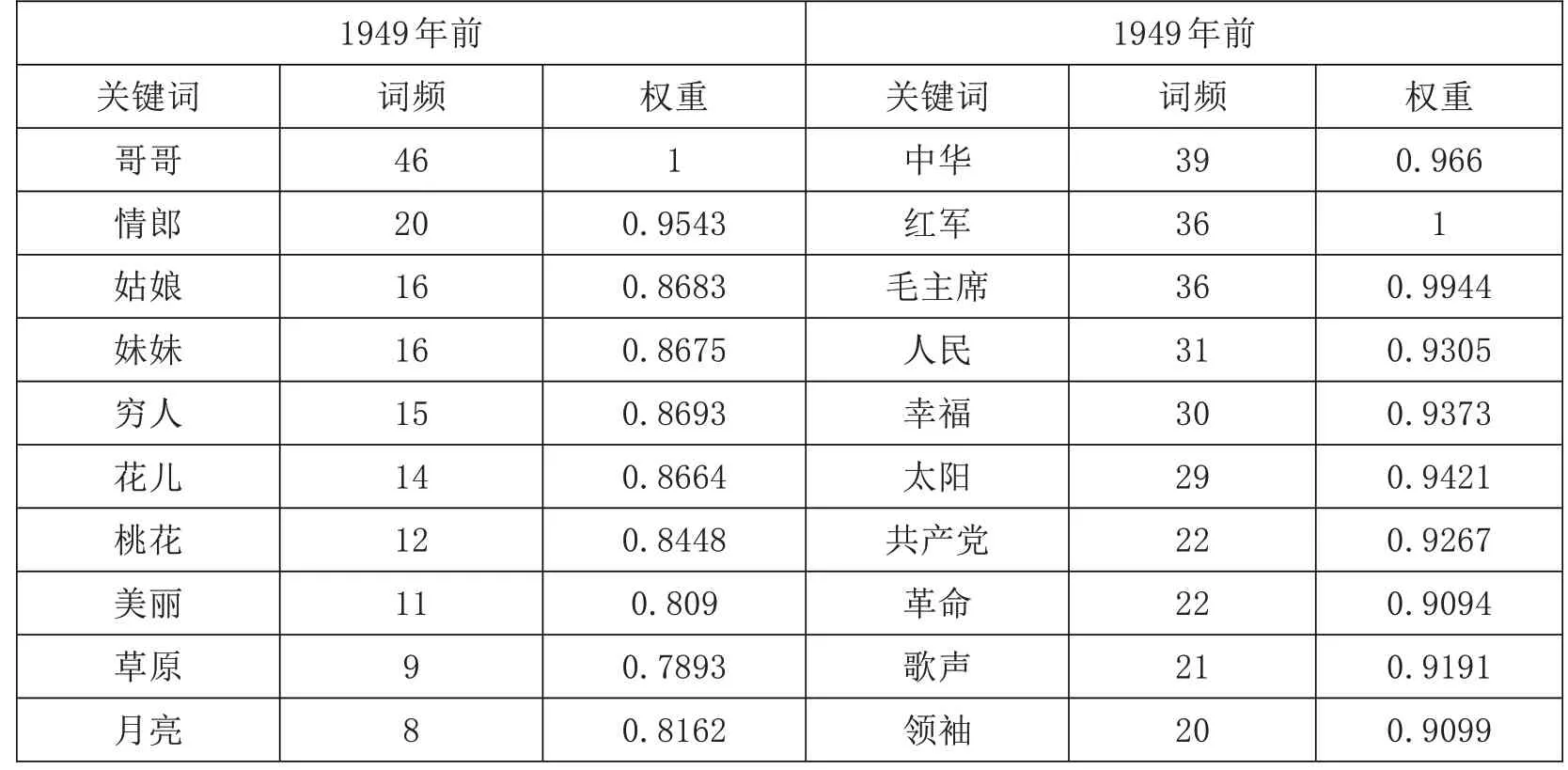

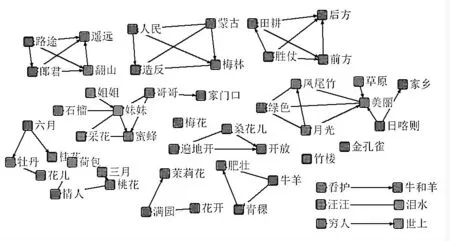

从民歌题材上来看,根据图1、图2 分析的1949 年前后各地区民歌总文本中词频词云图及表1 词频分析报告可知,1949 年以前民歌“哥哥”“情郎”“姑娘”“妹妹”等作为高频词出现,反映新中国成立前民歌题材多为歌唱爱情,而“穷人”一词在各省选择的民歌总样本中共出现15次,反映新中国成立前各地群众的总体生活水平和生活状态,其它如“花儿”“草原”“美丽”“月亮”等作为描写自然风光的高频词出现;1949 年新中国成立后的民歌高频词中,“中华”占据首位,此外,“毛主席”“人 民”“红 军”“太 阳”“幸 福”等成为新的高频词。由此看出,民歌题材在新中国成立前后发生巨大的变化,新中国成立前多以描述自然风光、歌唱爱情为主,新中国成立后民歌内容意识产生变化,以歌颂共产党的领导、肯定社会主义制度为主,其中“中华”一词出现39 次,说明各地区群众祖国统一的共同体意识不断加强。这一变化背后是由于新中国成立后,人们的生产生活水平、受教育等情况发生巨大变化,社会主义制度、共产党的领导深得人心,各地区人们将这种感激之情融入到民歌中,通过传唱加深集体记忆的同时强化国家认同。

图1 1949年前民歌文本词云图

图2 1949年后民歌文本词云图

从身份变化来看,根据表1 中1949 年前后词频分析报告对比可知,新中国成立后“中华”“人民”“毛主席”等成为高频词在民歌中出现,对于身份定位的“人民”一词权重为0.9305,由此可见,人们正在竭力表达自己作为中华民族人民的身份认同,而此前这种身份意识从未有过统一的认知表达。新中国成立前各地区由于经济、地理等因素,世代生活在同一土地上,以农业生产为主,社会劳苦大众将自己的真实情感通过民歌传唱得以表达。由表1 可知,表达社会民众群体定位的“穷人”一词作为高频词出现,所呈现的自我身份认同为社会底层群体。新中国成立以后,各族人民在政治上获得解放,翻身农奴成为国家的主人,有了统一的身份定位即中国人民。从情感出发,“幸福”作为高频词在新中国成立后各地民歌文本中共出现30 次,反映出各地区人们当时幸福的心情,同时“太阳”一词在民歌文本中多次出现,表达各地区人们对摆脱旧社会、迎接新生活的满怀希望之情。以“歌声”传唱则表达出人们对于党领导的社会主义事业发展的信心和对领导人的爱戴,新中国成立后“中华民族”共同体观念形成,消解了各地区之间的文化界限,各地区群众身份认同实现了从“社会民众”到“人民”的转化。

表1 1949年前后民歌文本词频分析报告

(二)文化认同:从单一地域文化走向多元融合

文化认同是国家认同的基础,是国家向心力的动力和源泉。习近平总书记2021 年3 月在参加十三届全国人大四次会议内蒙古代表团审议时强调要铸牢中华民族共同体意识,指出“文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂”。对于一个社会群体而言,文化认同的产生是建立在共同意识的营造上面的,这同时也是一种身份的界定。[10]

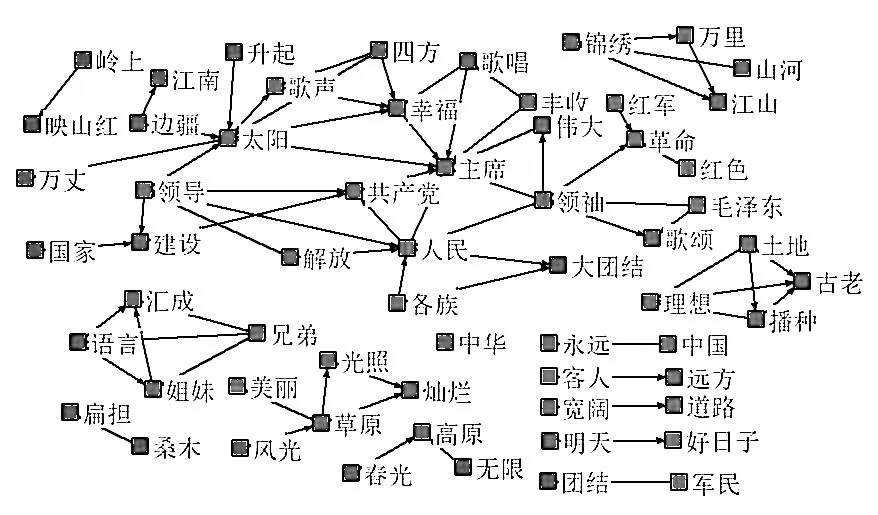

从图1 的词云图可以看出,1949 年以前民歌文化中所使用的词汇如“日喀则”“草原”“蒙古”等,民歌多使用具有独特的民族词汇以及表达各地区独有的地域特色的词汇。从分地区民歌样本来看,华东地区如安徽、江苏、福建等地民歌小调多歌唱“采茶”“插秧”等诸如此类的劳作场景,而华北、西北、西南等地区如内蒙古、西藏、新疆等地民歌内容多表达牧羊、牧马等生活,并且各地小调传唱多使用该地区该民族特有的方言词汇,其中的涵义只能在了解这个地区和民族文化的基础上才能理解歌词中表达的情感,而这种文化认同仅能在有共同文化的空间中共享和传播,因而传播的文化偏向于单一地域文化。从图2 词云图中可以看出,新中国成立以后各地区民歌中使用的高频词中民族词汇明显减少,国家通用语明显增加,文化认同可以在多元文化空间中共享,产生情感共鸣。这体现出民歌文化已经逐渐由以往单一的地域文化逐渐走向多元融合,独特的地域文化空间隔阂被多元文化打破并彼此交融,形成新的文化空间,在各族人民之间达到一致的文化认同。

(三)民族认同:从“族群认同”走向“国家认同”

族群认同是国族身份认同和国家认同的基础。自梁启超首次提出“中华民族”概念以来,各界人士不断探索,而孙中山倡导的大中华思想,真正将中国各民族的民族意识在理论上统一并形成全新的近代民族意识。随着新中国的建立和改革开放的不断推进,“中华民族”一词已经成为各族共有词,国族认同就是中华民族认同[11],国家就是中华人民共和国。国家认同本质上是民族对于自己国族身份的认同,对祖国历史文化、主权、价值观的认同,将民族自觉归属于国家并捍卫主权和民族利益的主体意识。

[12]在数千年的历史演进中,多族群人们渴望理清自己的身份归属,希望有一个统一的民族。随着新中国的成立和社会的发展,这种身份归属感和向心力得到了统一,这种情感在民歌文化的变迁中可以体现出来。见图3、图4。

图3 1949 年前民歌文本内容的语义网络图

图4 1949 年后民歌文本内容的语义网络图

图3、图4 是借助ROST CM6 软件对全国各地区1949 年前后创作的140 首民歌总样本进行文本词频、数据分析得到的社会和语义网络图。通过图3、图4 语义网络对比图可以明显看出,1949 年以前民歌所传唱的内容大致可以分为以“美丽”“月亮”“花儿”等为中心词表达对自然风景的赞美,以“哥哥”“妹妹”“情郎”等为中心词表达对美好爱情的向往,以“穷人”“泪水汪汪”等负面词为指向表达对原有生活的无奈和无法改变穷人生活现状的悲伤,以“人民”“造反”等表达对共产党领导反抗斗争的拥护以及以“胜仗”等正面情感词表达对毛主席的爱戴。从图3可以看出,新中国成立前民歌主体表达虽然还是以歌唱自然风光、爱情为主,但是当时人们对于“人民”的身份已经有了初步认同,对于集体记忆已经有重构的趋势,国家认同意识有初步的统一。1949 年新中国成立以后,国家赋予了各民族人民主人翁的社会地位,经济、技术的快速发展和社会的稳定让各族人民对国家的领导充满信心,自觉地肯定自我身份,主动维护国家主权,同时从国家层面自上而下地宣传“民族团结一家亲”的概念,人民获得感和幸福感不断向上提升,对于中华民族的认同感不断强化,这种认同感在民歌中体现得尤为明显。从图4 语义网络图中可以看出,新中国成立后的民歌主体以“毛 主 席”“幸 福”“中 华”“人 民”“团 结”为 中心,情感词汇如“幸福”“好日子”等表达喜悦之情。两图对比可以看出,1949 年以前各地区人们基于自然地理、经济、文化等原因在单一文化空间中形成“族群认同”,在新中国成立后,随着社会经济发展,各族民歌在政治、经济、文化等层面建构着国家认同。同时,多元的文化空间打破单一文化空间隔阂,民歌中“祖国”“人民大团结”的国家认同意识已经广泛形成,情感呈现出对共产党领导的肯定以及对毛主席的感激,对自身是中国人的身份认同和自豪。

三、结论和建议

中华民族拥有悠久的历史和灿烂多元的文化,这是中国人引以自豪的本钱。[13]民歌作为中华文化的艺术瑰宝,是影响国民文化自信的重要因素,尤其民歌的创作主体为民众,传唱具有广泛的群众基础,在建构集体记忆、宣传国家文化信息、形成和强化国家认同方面发挥着重要作用。基于新媒体技术打造的网络空间,在重构民歌文化的集体记忆的同时,由于信息超载和碎片化传播、网民浅阅读等因素,使民歌深层的文化难以受到关注,造成民族文化的结构性缺失,社会传承的多样性使通过民歌传唱宣传国家意识形态、经济、文化信息的传播效果弱化。因此在多元文化视域下,如何重构集体记忆,同时实现民歌文化中国家意识的有效传播,维系族群认同和国家认同双重共生状态是一个值得思考的问题。

(一)借助多媒体平台,传承与创新民歌文化

现代社会是一个信息发达、文化多元的社会,新媒体因其即时、高效互动、跨平台等传播优势在互联网平台搭建了多元文化交融的公共网络空间。传统“与世隔绝”的群体代际相传的生活方式已经不复存在,信息时代多元文化相互交流、融合、依存,主流文化意识使传统民歌中的文化认同发生变迁。新媒体视域下,民歌也应迎合民众文化需求和社会发展趋势,借助多媒体平台进行创新,在保持本土特色和文化符号的同时,融入故事叙述方式将过去和现在的集体记忆进行串联,充分发挥互联网虚拟性和跨时空性的优势,扩大民歌的交际圈和文化空间。创新多种艺术形式传承和宣传民歌文化,例如举办各地民歌大赛,拍摄短视频跨平台上传等形成网络节点吸引流量,最大程度上在网络空间中产生持续性影响,建构全民的集体记忆,积极创作新民歌宣传国家意识形态,提升国民的文化自信。

(二)创新艺术形式,重构民歌文化的集体记忆

民歌文化的特性之一就是乡土性,其传播的土壤扎根乡村和群体部落。随着社会现代化进程的发展和新媒介技术的进步,各地区人民开始走出祖辈营造的文化生活空间进入公共的多元文化空间。互联网时代,电脑、手机的使用诞生了网络空间,民歌文化藉由网络传播过程中集体记忆呈现碎片化和结构性失忆,在多元文化语境下,集体记忆进行着重构甚至是再造。为了更好地传播民歌文化,从而在更大范围内建构集体记忆,创新民歌新艺术形式,保留民歌文化因子,同时迎合现代多元文化需求和方向显得尤为重要。

人类记忆的传承大部分是借助故事的叙述来完成的。刘燕认为应该将集体记忆纳入故事叙述,而最好的故事叙述者就是电影。[14]电影通过影像视觉呈现文化元素,搭配民歌插曲营造观众的在场感,使人们动用身体媒介储存和建构记忆、强化集体意识。例如《草原上的人们》中镜头呈现的辽阔草原配合蒙古族民歌《敖包相会》形成艺术性的画面冲击;《五朵金花》中男女穿戴民族服饰演唱白族民歌《蝴蝶泉边》引发情感共鸣;诸如此类的还有影片《刘三姐》中壮族民歌《采茶姐妹上茶山》,《红河谷》中藏族民歌《三杯酒》等。除此之外,各地还举办民歌节,如南宁国际民歌艺术节;广西桂林有大型实景表演《刘三姐》;央视还举办了民歌类节目如《民歌中国》《中国民歌大会》等,各种艺术形式创新共同建构集体记忆,传承民歌文化。

(三)政府主导在场仪式,强化民歌文化中国家认同意识

文化具有社会和政治的双重属性。社会层面上,文化的传播可以构建共同的集体记忆,体现民众的文化自觉;政治层面上,表现为国家、政府对文化的积极利用和支持。[8]79新中国成立后,国家大力支持民族文化发展和重兴,举办了多种民歌交流节,搭建公共文化空间。例如每年在南宁民歌节开幕式活动中都会举行升国旗、奏国歌仪式,这种仪式感对在场和远程观看的人来说,都起到国家认同的强化作用;很多民歌节开幕式上都会演唱民歌《东方红》,其传达的象征意义不言而喻。另外央视多次举办民歌下乡活动,各地民歌进行文化交融过程中,国家符号和文化信息得到充分的展示和强化。在各民族民歌传唱、再创作过程中,民歌积极宣传着国家的政治、经济、文化信息,从而使人们在文化狂欢中将文化因子和符号内化,建构集体记忆,达成一致的国家认同意识。