“关系”失序与和解:城市居民仪式治疗的文化逻辑

2021-12-23周小昱文

周小昱文

1 研究背景与问题提出

城市居民王小姐,两年内频繁患病。虽然每次身体不适都能在医院获得诊断与治疗,但长期的病痛折磨让她难以应对。就在王小姐出院后的一天中午,笔者去其家中探望。没想到当天王小姐请来一位师傅为其举行仪式,这引起了笔者的极大兴趣。在科技昌明的城市社会,人们为何会接受仪式治疗?仪式究竟在治疗什么?疗效如何?整个过程涉及一套怎样的文化逻辑?

无论采取什么方法,只要医疗活动通常都是在宗教仪式(降神)的进行过程中施行,都是仰赖神明或仪式(或法术)的力量,都可称之为仪式治疗(ritual healing)[1]254。国内已有关于仪式治疗的研究,多以少数民族为研究对象。在“疾病观—仪式”的分析框架下,仪式治疗的文化逻辑与地方社会网络密切相连。例如,汪丹[2]通过对白马藏族的疾病观以及仪式治疗的深描,指出“无名病痛”是当地人接受仪式治疗的原因。仪式过程中村里人际网络提供的分担与参与,构成白马藏族仪式治疗的文化逻辑。此类研究显示,虽然不同文化背景下人们的疾病观不同,但在乡村地区,一人办仪式,不仅是一个家庭的事,同村人也会前来助阵[3]。

目前国内少有学者关注到城市年轻人去算命、占卜等现象[4],从治疗角度对城市民间宗教仪式进行体察的研究更是鲜见。Kleinman[5]于1980年对我国台湾地区城市居民仪式治疗的研究发现,乡村民俗医疗者所行的医疗方式往往对病患所在的社会网络非常敏感,甚至与之结合,而城市则不同。城里人不像农村人那般虔诚,他们问事的对象不仅不拘泥所住之处,还会到不同地方向更有名声的通灵者请示。四十年过去,林玮嫔[6]的研究发现,在个人主义高涨的现代都市社会,过去绵密的社会网络逐渐被都市生活的流动性侵蚀,但在移民们的共同信仰之下,乩童通过对仪式过程的改造,使仪式治疗呈现出“新类型的家”的文化逻辑。需要指出的是,以上从社会网络视角对仪式治疗文化逻辑进行的分析并不适用于笔者的田野调查,因为笔者在城区观察到的仪式治疗不仅对参与人数无要求,甚至还稍显隐蔽。故很难说城市居民仪式治疗的文化逻辑与被疗者的社会网络有紧密联系。

学者陈信聪[7]183-219跳出社会网络的分析视角,从仪式与信徒互动的角度,揭示出仪式治疗从“相遇”到“融入”再到“转化”的文化逻辑。此种互动论视角对笔者的启发较大。从仪式与信徒互动的角度对仪式治疗进行分析,意味着将仪式视作动态过程的同时,恢复被疗者的主体性,有利于我们理解,究竟是怎样的文化逻辑让被疗者相信仪式“真的”能解决问题。

本研究主要采用深度访谈与参与观察的方法在贵州省贵阳市城区收集一手资料。通过熟人介绍,笔者参与观察了仪式治疗全过程,并访谈仪式参与者15人,其中仪式治疗师3人,被疗者12人,他们的基本信息见表1。

表1 受访者资料一览表

2 仪式治疗的选择:源于生活世界的不顺

田野资料显示,“不顺”是被疗者求助仪式治疗的根本原因,它喻指着生活世界出现的反常、突变或危机,主要表现在三个维度:身体、关系和谋生。

2.1 反常的身体:有病因与无病因

被疗者的身体反常可分为两类,一类为有病因性,另一类为无病因性。2018年10月,王小姐(C-4)因胆结石入院接受手术,康复后不久脖子左侧出现白点,再次入院治疗。2019年5月,连续出现失眠、头痛、生理期紊乱的王小姐被确诊为抑郁症患者。面对这样一段经历:

王小姐:为什么是我?我怎么这么不顺?我的朋友们每天熬夜蹦迪,喝酒吃烧烤,人家身体好得很。我每天又不熬夜,很小心饮食,还是这里不对那里不对……最倒霉的时候,大家一起吃炸鸡,别人都没事,我要拉一个月的肚子。

问:为什么想找师傅?

王小姐:我不知道自己为什么那么倒霉,怎么什么事都发生在我的身上。

无法接受身体屡遭病痛的王小姐用“倒霉”“不顺”形容自己,这样的形容建立在与身边朋友的比较上。可见,王小姐接受仪式治疗是为与他者“不一样”的身体寻找解释。

并非所有的身体不适都能在医院查明病因并得到有效治疗。朱阿姨(C-6)回忆道:

那天早上,我的左脚就突然开始痛起来了。去医院查下来,样样都是好的,也没有风湿。医生怀疑我这个是腰椎引起的,就让我住院理疗。一天几十针、几十针的往身上扎针灸,你不晓得有多痛苦,但就是不好。后来医生还反问我,“你这个到底是不是腰椎引起的哦”?你说怪不怪?

经医院诊疗后,朱阿姨不仅要面对查不出病因的困境,还要接受前期治疗无效的事实。一句来自医疗权威的反问,让自觉身体脱嵌于医疗的她开始用“怪”看待自己的身体,并转而求助仪式治疗。

2.2 突变的关系:同时限与超时限

在关系维度下,被疗者的“不顺”可分为同时限人际关系的失和与超时限人际关系的断裂。前者指被疗者与家人等亲密人员间的关系失和;后者指被疗者与已经过世的亲密人员间的关系断裂,具有突变性的特点。刘小姐(C-10)在谈到自己接受仪式治疗的原因时说:

原来我和我老公关系一直很好,他很顾家……半年前,我发现他和旧情人有了联系,我暗示过他……闹也闹够了,我心里难过啊。我们一家人原来那么幸福,我怀疑他是被什么鬼东西迷住了。

刘小姐反复提到“原来”一词表明,曾习以为常的幸福生活让她未曾意料到与丈夫的关系会出现问题,无计可施的她尝试用“被什么鬼东西迷住”的地方性知识解释这段关系的突变,并选择用仪式治疗进行应对。

田野资料显示,另一类人际关系突变发生在超时限空间,表现为关系的断裂。据了解,冉阿姨(C-3)的哥哥是一位精神病患者,长期与父母住在老家,由于病情较为严重,家人从不让他独自外出。一个周六下午,冉阿姨回家探望父母,进门时忘记随手关门。在家人未察觉下,哥哥推门而去再未归来。家人四处寻找未果,直到一周后警察打电话让去河边认领尸体。冉阿姨简短地讲述接受仪式治疗的原因:

我对不起哥哥。我常常在梦里梦见他,他总是背对着我,无论我怎么叫,他都不答应。

中国文化中,人际关系最重要的特色是把在世与过世的家族成员都看作是一体,认为两者都得到和谐均衡才是真正的均衡[8]。一旦任意一种和谐难以维持或被打破,个体将会承受难以言说的痛苦。对冉阿姨而言,接受仪式治疗是修复与哥哥关系的一种努力。

2.3 谋生的危机:当下与未来

谋生危机是“不顺”的另一种重要类型,主要指被疗者在借助学业、事业等谋生机会追求向上社会流动过程中遭逢的困境或挫败。按发生时间的不同,分为当下与未来两类。李小姐(C-9)自本科毕业后一直在贵阳一家医院工作。当提到目前的境遇时,李小姐谈到:

我读了那么多年的书才进医院工作,最后医院说倒闭就倒闭,我们去维权、打官司、去医院门口闹,但到头来什么都没有争取到。家里人让我回老家开文具店,我不想。

问:怎么想找师傅?

李小姐:我还是放不下,想不通。这一切太不顺了,好像命中注定一样,怎么都爬不起来。我上辈子是做错了什么,老天要这样对我?

医院的突然倒闭让李小姐面临在城市的谋生危机,不得不重回向上流动的起点。与李小姐情况不同,张先生(C-8)因无法预知和掌控自己未来的谋生境遇而深感挫败、焦虑:

刚毕业时,每次考公务员都进面试,但是每次录取的都不是我,后来我就进了一家国企工作到现在,想到未来我就觉得希望渺茫,压力很大……我好几次想打包回家,但是现在回去只会更看不见自己的未来。

问:为什么想找师傅?

张先生:主要还是心里压抑,觉得自己运气不好。

在回答“为什么选择接受仪式治疗”时,无论是对未来谋生际遇感到挫败的张先生,还是遭逢当下谋生困境的李小姐都试图用“运气”“命”等带有本土文化意涵的解释对谋生危机进行归因。这在缓解他们对谋生危机困惑的同时,也将他们援引至仪式治疗的实践场域。

综上所述,“不顺”是城市居民接受仪式治疗的原因。凯博文[9]指出,当遭遇痛失家人、失业、身患痼疾等人生不幸时,悲伤和惊恐会使我们震惊,这时我们常处于价值观的变更过渡状态,急需寻找其他的观念来看待种种失序经历。仪式治疗作为转变观念的一种衔接,成为被疗者面临生活世界“不顺”时的一种文化应对。

3 仪式治疗的过程:“关系”失序与理顺

仪式治疗过程分为归因与仪式两个步骤。随着师傅将被疗者的“不顺”归因为人与神明、鬼怪、宇宙时间流等不可见的存在之间的“关系”失序,“不顺”被转化为一个文化意义上的难处,而仪式正是通过理顺失序的“关系”,解决这一难处的过程。

3.1 归因:“关系”失序

归因是为“不顺”寻求解释的过程,呈现出“关系”的失序。此过程首先是被疗者向师傅叙述自己的“不顺”经历,再由师傅查明原因、提供解决办法。

李阿姨(C-1)在妹妹陪同下找到付师傅,向他叙述了自己“不顺”的经历:

我从2014年开始,人就没有舒服过。开始是手上有湿气一直不好,开中药回家又喝又泡,后来又是咽炎,西药吃了不好又开中药。喉咙刚好几天,又觉得胃不舒服、胸闷、头痛,去医院CT、B超、胃镜、磁共振都照遍了,还是检查不出什么问题。那天在家擦灯,哪个晓得凳子突然断了,我就从上面摔了下来,哎!这两年整个人是真的倒霉,又是生病又是把腿摔断了!

李阿姨的妹妹在旁补充道:

那个凳子从房子装修到现在那么多人踩过,别人都没有事,为什么偏偏她一踩上去就断了?她这几年真的是太不顺了。

接着是师傅与李阿姨的对话:

师傅:既然你样样都看全了,现在来找我,你就要信我。我给你看是什么原因,没有问题就算了,假如有问题,你放心我来给你解。

李阿姨:好的,既然我人都来了,我肯定信你。

随后,师傅让李阿姨把姓名、年龄、生辰八字、家庭住址写在纸上,开始结合李阿姨的生辰八字寻找原因。几番查看后告诉李阿姨:

你命中有灾,这个“灾”让你运气一直不好,如果不化解,你的身体会很难恢复。

师傅定好三天后的一个吉时做仪式,并交待李阿姨回去准备仪式用品。离开师傅家后,笔者对李阿姨进行了访谈。

问:真的打算请师傅来家里?

李阿姨:开始有点犹豫,现在我还是信,他是根据我的八字来看的,又不是乱说的。命这种东西医生又看不了,还不是只有请他帮我解,要信就要信全。

从对自己屡遭病痛的不解到获得“命有一灾”的解释,李阿姨获得的并不是生物学意义上的诊断,而是一个文化意义上的归因。这不仅是被疗者所需要的,也是仪式治疗所要解决的。可见,仪式治疗所处理的是文化上的病痛(illness),而非生理上的疾病(disease)。质言之,仪式是在处理一个文化意义上的难处,而归因对仪式治疗尤为重要,因为其反映的是人们的宗教观、宇宙观[10]。

汉人缺乏类似西方的教会组织、固定经典与严谨教义,因此其宇宙观及宗教观就与个人生活经验有紧密联系,故很难从复杂的信仰中抽离出一致的观念[7]197。在仪式治疗中这样的现象具体表现在“归因观”。李亦园[11]将乩童提供的解释归纳为死去亲属的鬼魂作祟、风水问题引起的麻烦、非亲属鬼魂作祟、被人做巫术、八字不对以及其他。林富士[1]249-254则将乩童对治病原因的解释归为鬼神降祸、厉鬼作怪、冲犯凶神恶煞等,他认为由于乩童并未构成一个组织性团体,也大多不经由师传而成乩,且没有共同奉行的经典或教义,所以他们对于人生病缘由的解释便有相当大的歧异性和个人色彩。

田野中,不同师傅对“不顺”的归因同样具有差异。通过对被疗者获得的归因进行分析,笔者发现师傅主要将“不顺”归为以下四个原因:命中有灾、神明降罪、鬼怪侵扰、风水不好。基于“关系”视角,可进一步解释为四种关系的失序:(1)人与宇宙时间流的关系失序;(2)人与神明的关系失序;(3)人与鬼怪的关系失序;(4)人与空间位置的关系失序。概言之,无论不同归因的差别有多大,都可视为被疗者与不可见的存在之间关系上的失序状态。

李亦园[12]在有关中国人理想健康状态均衡与和谐模型中提到,一个人或一个家庭如果要达到最佳或最理想的健康或鼎盛状态,就应该努力保持个体(人)系统、人际关系(社会)系统、自然关系(天)系统的和谐与均衡。与本文有关的是自然关系(天)系统的和谐与均衡。李亦园指出在自然关系(天)系统上,维持所谓“天人合一”的境界一向是中国人基础的自然观,表现在民俗信仰上,则以维持三个系统的和谐为主。既然不顺的原因已找到,接下来就是理顺失序的“关系”。

3.2 仪式:理顺“关系”

仪式流程依次为布置空间、诵经请神、宣读疏文、杀鸡敬神、掷茭问神、共享祭品、制作丢包、丢包嫁祸。

仪式的第一步为布置空间。

仪式的第二步为诵经请神。

仪式的第三步为宣读疏文。师傅取出一张已填写好的疏文,其上清楚地记录着被疗者的住址、姓名、仪式目的和日期。师傅照着疏文念诵。念诵完毕后,师傅要求被疗者在疏文落款处签名。

仪式的第四步为杀鸡敬神。

仪式的第五步为掷茭问神。师傅一边将桌上的疏文和纸钱在火盆里点燃,一边继续念诵经文。约两三分钟后,师傅取出一对茭杯向家门口方向掷去,见茭杯呈现一阴一阳状,便告诉被疗者:“神明已经做主了,同意给你解了。”仪式暂告一段。被疗者的家人开始烹制公鸡及祭桌上的食物,制作好后大家共享。

仪式的最后阶段为制作丢包与丢包嫁祸。饭后师傅开始制作嫁祸物,他用红纸将鸡骨头与火盆里的灰烬包好,装在一个手提袋中。随着被疗者的家人将“包”丢出家外,仪式随即谢幕。

当问及“如何理解仪式目的”时,被疗者口径几乎一致:

就是把“它”想要的钱、吃的都给它,都满足它的要求,和它扯清楚以后我再也不欠它,它也不再来找我。(朱阿姨,C-6)

办仪式就是和找你麻烦的鬼魂讲清楚的过程,只是单凭我们自己不行,需要带些礼给天上更厉害的神明,请它们帮忙沟通、打点。(白小姐,C-7)

仪式目的可概括为,使人与不可见的存在间的关系协调一致,即“理顺”。

诠释以“理顺”关系为目的的仪式过程,需要一个超越个体理解的适当结构。具体而言,此结构主要由三层次构成,见图1。分别为明示秩序、身体感知与深层秩序。

图1 仪式治疗的理顺过程

第一层为“理顺”的明示秩序,是被疗者可直接经验与言说的层次。特纳[13]指出每一种仪式都存在一个由相互联系的象征符号组成的特殊模式,该模式取决于仪式的表层目的。象征符号作为该模式的最小组成单位,兼具具象与行动功能[14],分别呈现出“理顺”的静、动两态。在静态方面,象征符号的具象功能将“理顺”划分为“相遇”“协调”与“断绝”三阶段。其中,布置空间与诵经请神搭建出“关系”双方的“相遇”情境。宣读疏文、杀鸡敬神与掷茭问神建构出双方的“协调”阶段。共享祭品、制作丢包与丢包嫁祸呈现出“关系”双方的“断绝”过程。在动态方面,象征符号的行动功能则是仪式进程的内在驱力。以掷茭为例,掷茭的结果共分为圣卦(神明认同)、阳卦(神明还未决断)、阴卦(神明不认同)三种情况,但只有当掷茭结果为圣卦时,仪式才能继续进行。

第二层为象征符号与身体的互动,涉及被疗者不易言明的身体感知。仪式作为一种话语,并非通过语言表达传授其内涵,而是借助感知性语言进行“对话”[15]。

仪式的不同阶段,激发着被疗者不同的主感官体验。首先,“相遇”由嗅觉与听觉共同营造。燃香的香气发出相遇的邀约,不可见的无形世界在嗅觉上变得可感。在由香气区隔出的相遇空间里,师傅念诵经文时频频传出的玉皇大帝、药王等词语,使被疗者从听觉上捕获神明的降临。其次,“协调”是对听觉与视觉的调动。疏文的公开宣读,让关系双方从听觉上知晓正在协商的内容。最后,“断绝”是味觉与视觉的体验。味觉被食物的风味激发,鸡骨的出现将感官体验转向视觉。作为仪式结束的信号,“包”从视觉内消失,意指“关系”双方彻底断绝。

第三层为“理顺”的深层秩序,通常不为被疗者所意识。“阴”“阳”运动作为宇宙秩序是中国宗教的核心部分[16]。被视为儒家经典的《礼记》专门就古代祭祀仪式中的时空秩序与仪式用品的阴阳旋转之道进行过详细说明[17]。作为一对关系性元素,阴、阳贯穿于仪式的每个阶段。在“相遇”阶段,相较于被疗者生活的“阳域”,通过香、烛、祭品等象征符号搭建的场域为“阴域”。其次,整个“协调”阶段是阳间具体的、有形的存在同阴间非具体的、无形的存在的聚合,故为阴阳交域。在整个交域,“协商”三阶段分别为三个子阴阳交域。具体而言,宣读疏文是将协商内容向阴阳两域传达,雄鸡作为协商条件,属阴的灵魂献祭鬼神,属阳的肉体则留在人间。同样,经由烧化疏文与纸钱的“价值”流往阴间,只留烟尘与灰烬在阳间。最后,茭杯的一阴一阳开启了“断绝”阶段,仪式进程也逐渐回归到世俗的“阳域”。共享祭品时的喧闹进一步将阳域从阴域中分离,“丢包”则是对残存阴域的彻底消解。

4 仪式治疗的疗效:源于“关系”的和解

通过分析仪式治疗过程,我们已经有了理解疗效的基础。仪式并不是在治疗被疗者反常的身体、突变的关系或谋生的危机,而是以一套因果性隐喻(metaphors of causality)逻辑处理文化意义上的“关系”失序[18]。既然如此,对于被疗者而言“有效”与“无效”究竟意味着什么?

4.1 疗效:“关系”的和解

身体不适的王小姐(C-4)表示:

弄完后我心里舒服多了,虽然我现在还是要去医院,但我感觉好点了。这种东西还是看你自己信不信,老话说得好“信才灵”,你要按师傅说的去做,不好的才会愿意与你和解。现在师傅还建议我多去放生,我也在坚持去。

陷入谋生危机的张先生(C-8)认为:

我知道最终还是要靠自己,不过看完师傅后,我心里突然有了依靠。好多人都觉他很灵,有本事帮人化解不好的东西。现在我有空还会去他那里坐坐。

Okwaro[19]指出任何对仪式治疗疗效的分析,都应警惕不要将仪式的意图与结果相混淆。笔者发现,被疗者接受仪式治疗的主要意图是想从自己与鬼、神等不可见的存在的关系中找到“不顺”的原因,并借由仪式理顺各种关系,获得一种主观上的“和解”,缓解内心的不安与焦虑。但并非所有被疗者都认为仪式治疗有效。

4.2 “关系”何以和解

认为仪式治疗无效的马小姐(C-11)坦言:

我觉得没什么效果,原本朋友要介绍我去原来给他看的那个师傅那里,可惜那位师傅现在不看了……肯定是因为我没有遇到真正的高人,所以暂时没什么改变。

李先生(C-12)回忆到:

当时师傅让我提供生辰八字,我不知道自己是晚上具体哪个时间生的。后来他就说具体时间影响不大,按晚上九点给我算。我觉得他有点马虎,就重新找人介绍一个更懂点的师傅给我看。

可见,仪式治疗失败后,被疗者并不会质疑仪式治疗体系本身,而是归咎于自己没有找对师傅,需要找更灵的师傅才行。在传统乡土社会,治疗师与被疗者在同一村子生活,治疗师的灵验与否由周围人共同建构,即使被疗者认为仪式治疗无效,也通常只会从自己身上找原因。在现代都市社会,较为松散的社会网络难以为治疗师的灵验作证,随着被疗者在仪式治疗过程中主体性的增强,治疗师不够灵验成为治疗无效时的一种解释。

此外,通过对声称仪式治疗有效的被疗者的进一步观察发现,不少被疗者基于对师傅灵验的相信,在仪式结束后仍继续与师傅保持联系,有的甚至与师傅建立起长期的咨询关系,使治疗在仪式结束后得以延续。假如被疗者的身体仍未好转,师傅则会以前世罪孽太深等为由,建议被疗者平时多参与“放生”等活动以消除业障。也即是说,师傅通过对被疗者“不顺”原因的“再归因”,可以为被疗者提供其他的治疗,而被疗者则出于对师傅灵验的相信也继续参与其中。如此往复循环的互动过程,最终使被疗者相信“失序”的关系已被“和解”。

5 结语

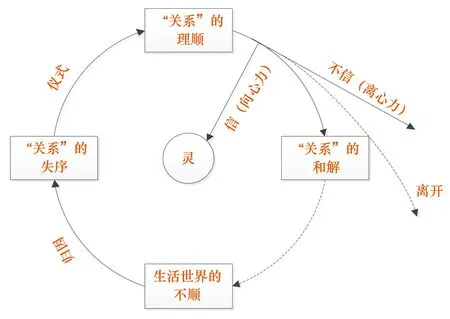

通过对城市居民选择仪式治疗的原因,以及仪式治疗过程和疗效的解读,研究发现城市居民仪式治疗呈现“关系”理顺与和解的文化逻辑,见图2。

图2 城市居民仪式治疗的文化逻辑

生活世界的“不顺”是被疗者接受仪式治疗的原因。仪式治疗由归因与仪式两部分组成。在归因阶段,师傅利用和谐均衡的文化价值观,将被疗者的“不顺”转化为其与不可见的存在之间关系的“失序”,仪式就是“理顺”关系的过程。最后,仪式治疗的疗效源于关系的“和解”,而对师傅灵验的相信既是仪式有效的基础,也是维持被疗者继续接受仪式治疗的向心力。

需要指出的是,仪式治疗并不是真正意义上的治疗,它解决的其实是一个文化意义上的难处。有学者指出,如果关注仪式治疗的“治疗层面”而不强调其作为一种宗教体验的本质,仪式带来的疾病变化将细微难辨。如果说仪式治疗确有其效,也只体现在心理而非临床治疗方面。在世界范围内医疗体系日趋多元的历史语境中,我们也许应该停下追寻医学“本质”疗效的脚步,在人类苦痛的缺口,倾听各种民族医学、仪式治疗发出的声音,使人们的躯体、心理与社会等方面得到来自不同医学知识与实践的照顾[20]。