媒介使用与女性公共事务参与:性别角色观念和公民参与意识的中介作用

2021-12-14余来辉

余来辉,王 乐

(1.广东财经大学,广东 广州 510320;2.上海交通大学,上海 200240)

一、引言

随着政治民主化、社会多元化的推进,公众在公共事务治理过程中扮演着越来越重要的角色,公共事务的治理不仅需要公众的支持和配合,还需要公众的积极参与。女性公民占世界人口的一半,是公众参与公共事务治理的重要组成部分。女性参与公共事务是女性社会政治地位和国家政治民主程度的具体体现,是全面提高妇女地位、实现女性发展的核心内容和重要标志。此外,女性自身普遍具有较强的亲和力、协调能力,而且大多做事公平公正、细腻,这些优点使其更加能够体察民情民意、关心群众疾苦、关注弱势群体的生存状态,能把他们的需求纳入决策过程,积极提出建议以改善其社会处境,在参与公共事务过程中能发挥独特作用[1]。

麦肯锡基于当前全球男女公共参与水平差异对GDP产出影响进行的估测显示,到2025年,如果女性能够达到与男性同等程度的社会参与、实现其潜能的完全释放,那么将会对全球GDP多贡献280亿美元。从世界范围来看,随着女权主义运动的推进,广大女性公民的女权意识逐渐觉醒,女性参与公共事务的整体水平也在逐步提升。然而,由于受传统社会政治文化的制约,女性参与公共事务的程度与男性相比仍然较低[2]。据2017年全球性别差异指数(The Global Gender Gap Index 2017)数据显示,女性在经济和政治领域的参与水平在2017年首次出现倒退,与男性差距反倒增大[3]。如何全面提高女性公共事务参与意识,有效提升女性参与公共事务的深度和广度,充分发挥女性在公共事务治理中的积极作用,成为世界各级政府和社会亟需解答的重要议题,也成为学界研究的热点话题。

纵观过去的研究,来自不同学科领域的国内外学者对女性公共事务参与的基本状况[4]、行为特征[5]、现实困境[6]、影响因素[7]等核心议题进行了较为广泛的探讨,为深入了解女性公共事务参与提供了丰富的理论视野。传播学者主要聚焦媒介化社会背景下女性公共事务参与特点、女性媒介使用与公共事务参与的关系,以及日益频繁的媒介使用行为对女性公共事务参与的影响等[8]。由于研究对象、研究时间的不同,过去对女性媒介使用与公共事务参与关系的研究结论众说纷纭,尚未达成普遍的共识。为了进一步明确女性媒介使用与公共事务参与的关系,有必要从更加细分的变量考察特定女性群体媒介使用对不同类型的公共事务参与行为的影响。此外,过去的研究大多只考察了媒介使用对女性公共事务参与的直接影响,较少探索影响的具体路径,研究结论的解释力不够丰富和深入,从而对现实的指导意义有限。鉴于此,本文基于中国社会综合调查数据(CGSS2012),考察媒介使用对女性公共事务参与的影响效果及其中介作用的影响机制,以求进一步完善女性媒介使用与公共事务参与关系的理论体系,也为全面提升我国女性公共事务参与水平提供一定的理论参考。

二、文献回顾与研究假设

(一)女性媒介使用

媒介使用的性别差异历来是传播学性别研究的重要内容之一。无论是大众媒体时代的知识沟假设研究[9],还是互联网时代的数字鸿沟研究[10],均关注到了媒介接触和使用的“性别鸿沟”。然而,不同于经济、教育等差异对媒介使用的影响,媒介使用的“性别鸿沟”具有很大的复杂性,媒介使用的性别差异在不同地区、不同媒体类型等方面表现出了较大的差异。此外,媒介使用的性别差异,不单单表现性别单一变量产生的影响,还与社会、经济等因素有着密切的关联[11]。女性媒介使用研究源于媒介使用的性别差异,又在传统媒介性别差异比较研究的基础上从内容和效果两个路径关注女性媒介使用的特点。内容路径上,学者们关注了女性媒介使用行为类型和使用特征,如有学者发现,女性关于政治领域行动能力的信息不足,通过大众媒体追踪新闻和公共事务的兴趣也较低[12]。效果路径上,学者们则聚焦女性媒介使用行为对其自身发展和社会发展带来的影响,如卜卫认为女性上网比例相较于男性较低、可利用的信息资源较少,因而比男性更少受惠于传播新技术,这可能增加现实中的性别不平等[13]。刘利群则认为在主观层面上,中国女性运用媒介进行公共参与的意识在不断增强;在客观层面上,媒介为女性提供了信息资源、表达空间和参与渠道,从而深刻推动着女性赋权[14]。由此可见,相较于男性而言,女性媒介使用具有其自身的特点,进而又会影响其观念和行为的变化。

(二)女性公共事务参与

公共事务(public affairs)指为了满足社会全体或大多数成员需要,体现其共同利益,让其共同受益的那类事务,包括政治、经济和社会等公共事务[15]。由于受到传统社会政治文化等因素的影响,女性在政治、经济等公共事务领域的参与中普遍处于弱势地位,其参与公共事务的水平低于男性[16-17]。有学者指出,造成男女在公共事务参与中不平等的原因不在于生理性别,而是社会性别[18]。随着近代以来妇女解放运动的开展、女性主义的觉醒,越来越多的女性公民从私人领域走向公共领域,积极参与到各类社会公共事务中来[19]。所谓的女性公共事务参与是指女性公民以社会主体的身份,以一定的行为方式,通过一定的社会运行机制,对社会公共事务产生各种影响的过程[20]33。研究者从性别差异视角分析了女性公共事务参与行为的特点,如马塞洛(Marcelo)发现,年轻女性比男性更愿意参与公共志愿服务活动,也更有可能参与投票行为[21]。还有研究发现,农村女性参与决策和管理的能力均低于农村男性[6]。此外,学者们还对女性公共事务参与的影响因素开展了较为广泛的探讨,如王维宏在结合社会发展的近代化和现代化历程特点的基础上,将影响女性社会参与的因素总结为个体因素、群体因素和环境条件[20]36-37。有学者发现特定的政治与文化传统,会影响女性的公民社会参与,且其影响可能随着该女性群体与文化传统和政治体系的亲近性,而有所不同[7]。赛义达·拉兹纳·卡比尔在对孟加拉国、印度和巴基斯坦三国妇女在公共事务中的领导地位的比较研究中发现,影响女性参与公共事务的因素有机构、性别、文化和政治因素等[22]。由此可见,女性公共事务参与是一项复杂的行为,同时受到个体特征和外界环境的影响。

(三)女性媒介使用与公共事务参与

在媒介化社会时代,媒介日益成为受众获取公共事务信息的重要渠道,进而会影响其对公共事务的参与程度。然而,关于媒介与公共事务参与的研究一直存在“媒介动员论”和“媒介抑制论”的争论。“媒介动员论”认为,媒介会提升公众自我效能感,有助于培养其公民意识[23],有助于加强社会连接和互动,进而促进其参与公共事务的意愿和行为[24]。“媒介抑制论”则认为,媒介是公众娱乐的主要来源,会减少其参与公共事务的时间[25],还会对公众公共事务参与意识产生“麻痹”作用,导致公众对公共事务的态度冷漠[26]。而就女性媒介使用与公共事务参与关系的实证研究而言,其研究结论则更为复杂,梳理已有的研究,大体可分为以下四种:一是动员说,使用媒介行为有助于提升女性公共事务参与水平,如舒斯特(Schuster)发现Facebook、Twitter、博客等新媒体由于易于访问、成本低和使用方便,其使用显著提升了女性政治事务参与水平,并成为年轻女性参与政治活动的有用工具[27];二是抑制说,媒介使用会降低女性公共事务参与水平,如郑素娟和孟亚明认为,大众传媒关于女性形象的刻板印象以及种种非正面化的报道,反而会制约女性参与社会发展的勇气和信心[1]204;三是无效说,女性媒介使用与公共事务参与关系并不显著,如有学者发现,尽管女性参与公共生活越来越多,但广播媒体对乌干达女性公共参与的影响尚未发生根本性的变革[28];四是综合说,媒介使用对女性公共事务参与具有多重影响,如金一虹认为,大众媒介对女性公共事务参与既有可能产生积极影响,也有可能产生消极影响[29],这是由于女性媒介使用存在较大的地区差异,再加上受到政治文化的影响,女性公共事务参与行为也存在较大差异,因此,有必要对特定女性群体的媒介使用与公共事务参与的关系进行研究。受“男主外、女主内”等传统思想观念的影响,中国女性公共事务参与水平普遍较低,远没有发挥出应有的作用。随着大众媒介技术与新媒体技术的发展和普及,媒介为在公共事务中处于弱势地位的女性提供了社会表达和行动参与的空间,从而提升了其直接和间接参与公共事务的机会。对于中国女性而言,媒介为其提供了了解公共事务发生和进展的平台,也提供了直接参与公共事务讨论和行为的机会,故此,媒介使用行为会促进中国女性公共事务线下与线上参与行为。基于此,本研究提出如下研究假设:

H1a:媒介使用对女性公共事务话语参与具有显著正向影响。

H1b:媒介使用对女性公共事务行动参与具有显著正向影响。

(四)性别角色观念的中介作用

性别角色观念(gender role attitude)是指对两性社会角色规范及其行为模式的认知[30]92。社会角色理论认为,社会角色形塑了人们的观念意识,并使之采取适切的行为,因此,性别角色观念能够影响两性在家庭、工作和社会生活中的行为和关系[31]。性别角色观念还会对个体行为产生直接影响,如持有性别平等意识的女性比持有传统性别观念的女性有更高的收入和社会地位[32]。有学者发现,性别平等意识越强的女性政治参与意识越强,性别平等意识越弱的女性政治参与意识越弱[33]118。与此同时,性别角色观念作为个体社会化的重要组成部分,并不是一成不变的,而是在动态变化之中的。性别社会化理论认为,作为生物个体的男女两性在向社会人转变的成长过程中,通过社会环境(如父母、同伴、学校和大众媒体等)传递和教化有关性别角色的规范和期望[34]。过去的实证研究表明了大众媒介与性别角色观念建构的显著相关性,如摩根(Morgan)发现,看电视对青少年的性别角色观念产生了显著的影响[35]。郑欣和张春琳发现,大众媒介裹挟着消费主义塑造的女性形象,极大地激发了女性对现代都市女性的性别想象,从而建构了更加城市化、现代性的女性性别角色认同[36]。有学者通过实证分析发现,报纸和网络接触频率对中国女性的性别角色态度的现代化具有积极影响[37]。本研究认为,媒介使用行为会促使女性更倾向于持有现代化的性别角色观念,更愿意从私人领域走向公共领域,从而更倾向于参与到各类公共事务之中。基于此,本研究提出如下研究假设:

H2a:性别角色观念在媒介使用和女性公共事务话语参与之间起中介作用。

H2b:性别角色观念在媒介使用和女性公共事务行动参与之间起中介作用。

(五)公民参与意识的中介作用

公民参与(citizen participation)源于古希腊的直接民主模式,是一种公民权利的运用,是一种权力的再分配[38],是指公民通过一定的参与渠道,参与或影响政府公共政策或公共事务的行动过程[39]。公民参与意识(citizen participation perception,CPP)是指社会成员以一种主人翁的心态积极参与公共生活的意识,是其对自己义务和责任主观而自觉的认知[40]。女性公民意识即是指女性从主观上意识到自己与男性社会成员一样,担负有不可推卸的社会责任与义务,从而以社会主人翁的态度对待各种公共事务,特别是重大的政治经济事务,主动关心,发表意见等[20]36。公共参与意识是公共事务参与行为的内在驱动力,女性公民参与意识越强,就越容易调动自己对于公共事务的注意力和热情,也越容易实施对公共事务参与的行为。然而,受制于传统儒家“男尊女卑”思想的影响,中国女性的主体意识不够,公共参与意识相对较弱,对公共事务的影响力相对不大,没有发挥应有的作用。媒介化社会时代,大众媒介在民主社会中发挥着重要作用,为培养公民参与意识提供了基础。媒介,尤其是新媒体为女性的社会表达和文化反叛提供了重要的第三空间,个体微弱的声音聚合成响亮的民意,提升了女性的政治参与意识,女性网络参政的效能也得以提升[41]。本研究认为,使用媒介行为会提升中国女性的公民参与意识,进而促进其公共事务的参与行为。基于此,本研究提出如下研究假设:

H3a:公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间起中介作用。

H3b:公民参与意识在媒介使用和女性公共事务行动参与之间起中介作用。

(六)性别角色观念和公民参与意识的链式中介作用

社会个体的态度与行为,均形成于其不断适应社会化再生产的过程之中。有学者指出,女性在社会化过程中更多地被塑造成家庭“照料者”的角色,社会活动往往集中在个人领域;男性则被塑造成更为独立和富有竞争性的角色,其社会活动更多地集中于公共领域[42]。在这种传统的性别习俗的长期约束和塑造下,大多数女性往往被孤立和排斥在社会公共事务之外[43]。女权政治解放运动也希望培养女性自身平等的性别意识,从而让女性从“私域”进入到“公域”的政治生活中[44]。由此可见,平等的性别意识是女性充分发挥政治能动性的原始动力,更是提高其公共事务参与意识的主观条件。性别角色观念体现的是当代社会平等的价值规范,而这种价值规范正是居民政治参与意识形成的重要基础[45]。Bernstein曾对美国大选期间的大学生政治参与状况进行了调查,发现在女性群体内部,女性性别意识对于女性政治参与影响的差异也是显著的,较少感知到性别不平等的女大学生投入热情更低,而那些认为男女之间尚存有显著不平等的女大学生更愿意参与政治活动[46]。也有研究发现,性别平等意识越强的中国女性,其政治参与意识越强[33]115。由此可以推论,相较于持有传统性别角色观念的女性,持有现代平等性别角色观念的女性的公民参与意识更为强烈。综合上述研究假设,本研究认为,媒介使用行为会强化女性现代性别角色观念,进而提升其公民参与意识,并最终促进女性公共事务参与。即媒介使用会通过性别角色观念和公共参与意识的链式中介作用,对女性公共事务参与产生正向影响。基于此,本研究提出如下研究假设:

H4a:性别角色观念和公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间起链式中介作用。

H4b:性别角色观念和公民参与意识在媒介使用和女性公共事务行动参与之间起链式中介作用。

三、研究方法

(一)数据来源

本研究所采用的数据来自中国人民大学社会学系主持的“2012年中国社会综合调查”。该调查采用多阶分层概率抽样的方式进行抽样,调查样本覆盖了中国大陆所有省级行政区,总共对中国100个县(区)、480个居(村)民委员会的1.2万户家庭中(每个村(居)委会调查25个家庭)的个人进行了调查,完成了12000份有效调查问卷,最后回收有效样本量为11756。由于本文研究对象为女性,故选择的样本为女性样本。在剔除对本文所需要变量的相关问题作出“拒接回答”“不知道”“不适用”回答的个案后,最终共获得2846个有效样本。具体分布特征为:平均年龄为48.02岁,最小的17岁,最大的94岁;婚姻状况统计中已婚者占91.2%;农村女性居民1227人,占比43.1%,城市女性居民1619人,占比56.9%。

(二)变量测量

因变量为公共事务参与,参照张蓓的测量方法,将公共事务参与分为话语参与和行动参与两个维度[47]104-105。其中公共事务话语参与,主要测量受访者对于公共事务话语参与的程度。通过询问受访者在过去的12个月中,是否经常参与以下四类本地公共事务的讨论(包括线上讨论)来测量其公共事务话语参与的程度,这四类事务是指:环境问题,如空气、水、噪声污染、垃圾、沙尘暴等;教育问题,如变相收费、家教辅导问题、青少年不良行为等;安全问题,如预防疾病与犯罪等;消费问题,如食品安全、商品质量、物价波动等。答案选项根据李克特量表设计为“从来没有参与”“参与过几次”“基本上每月都参与”“基本上每星期都参与”,对其分别赋值为1至4分。这4个项目的Cronbach’s α信度系数为0.860。根据探索性因子分析得到1个公因子,用最大方差法进行因子旋转,KMO值是0.829,Bartllett球形度检验显著性水平为0.000,可解释70.932%的方差,指标具有较高的内部一致性。

公共事务行动参与,主要是指受访者实际参与各类公共事务的行动。通过询问受访者在过去的12个月中是否参加以下四类与公共利益相关的活动(包括网上参与)测量其公共事务行动参与的程度,这四类活动主要指:建设本社区的志愿活动,如美化环境、加强治安、修桥铺路等;与社会弱势群体相关的志愿活动,如助残活动、关爱儿童和老人的活动等;与体育、文化、艺术或学术相关的志愿活动,如体育锻炼、弘扬传统文化、提供科技知识与服务等;与政治事务相关的活动,如签名请愿、静坐或游行示威等。答案分别为“是”和“否”两项,并赋值为“1”和“0”。这四个项目的Cronbach’s α信度系数为0.649,在效度上,这四个项目涵盖了女性参与社会、文化和政治等各方面的公共事务。考虑到研究的目的是为了了解女性公共事务参与次数的多少,对这4个问题的回答进行加总,取值范围从0到4。

自变量为媒介使用,主要通过媒介使用的频率对媒介使用进行考察。通过询问受访者在过去一年里分别对电视、广播、报纸、互联网(包括手机上网)的使用情况进行测量。答案根据李克特量表设计成5个等级:“从不”“很少”“有时”“经常”“总是”,分别赋值1至5分。信度检验发现,四项测量指标之间的Cronbach’s α信度系数为0.655,信度系数达到可接受的水平。

中介变量包括性别角色观念和公民参与意识。其中,性别角色观念,参考卿石松的测量标准[30]94,分别询问受访者对“男人以事业为重,女人以家庭为重”“男性能力天生比女性强”“干得好不如嫁得好”“在经济不景气时,应该先解雇女性员工”四个题项的意见。答案根据李克特量表设计成5个等级:“完全不同意”“比较不同意”“无所谓同意不同意”“比较同意”“完全同意”,并分别赋值5至1分,加总取均值。得分越高,表明女性性别角色意识越现代,性别平等意识越强;得分越低,表明女性性别角色意识越传统,更倾向认同传统的性别角色安排和性别分工。信度检验发现,四项测量指标之间的Cronbach’s α信度系数为0.860,信度系数达到可接受的水平。

公民参与意识,参考张蓓的测量方法[47]105,采用单维度指标,通过询问受访者是否想对社会作贡献进行测量。答案根据李克特量表设计成7个等级:“非常不同意”“不同意”“比较不同意”“无所谓同意不同意”“比较同意”“同意”“非常同意”,并分别赋值1至7分,得分越高,表明受访者社会参与意识越强。

控制变量主要包括人口特征变量,年龄为连续变量,以实际年龄大小纳入分析。婚姻状况(0=未婚,1=已婚)和居住地(0=农村,1=城市)均采用二分虚拟变量处理。受教育程度从低到高分别赋值,没有受过教育=1,小学=2,初中=3,高中(中专)=4,大专=5,本科及以上=6。家庭经济地位,通过询问受访者的家庭经济状况在所在地属于哪一档进行测量。答案根据李克特量表设计为5个等级:“远低于平均水平”“低于平均水平”“平均水平”“高于平均水平”“远高于平均水平”,分别赋值1至5分(M=2.96,SD=1.47)。

四、研究结果

(一)相关性分析

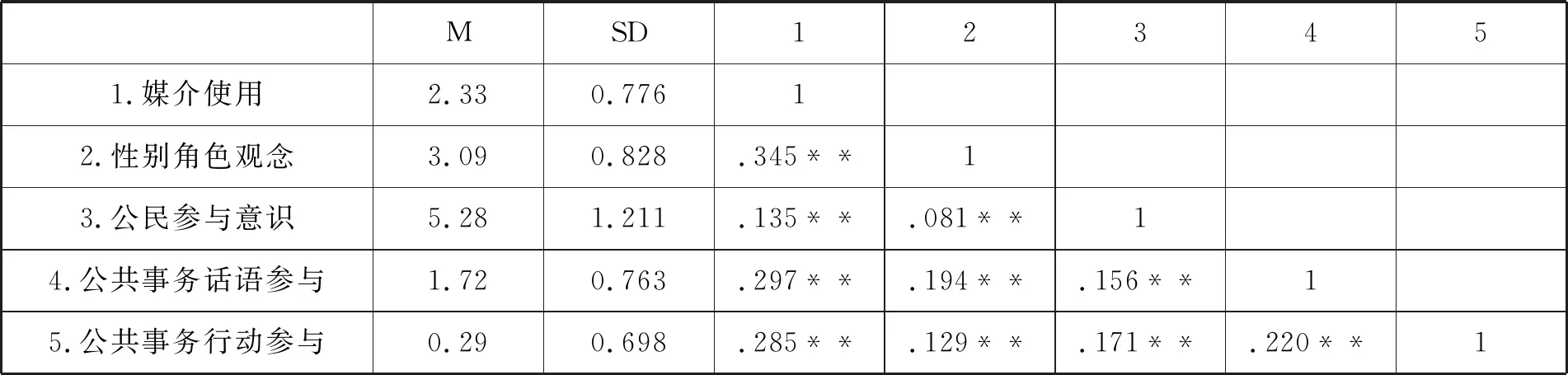

为了预验证研究假设,本文对研究主要变量进行了相关性分析,表1给出了研究变量的均值、标准差以及它们之间的皮尔逊相关系数。

表1 主要研究变量的均值、标准差及相关系数

如表1所示,媒介使用与公共事务话语参与(r=.297,p<0.01)和公共事务行动参与(r=.285,p<0.01)显著相关,与性别角色观念(r=.345,p<0.01)和公民参与意识(r=.135,p<0.01)显著相关。性别角色观念(r=.194,p<0.01)和公民参与意识(r=.156,p<0.01)与公共事务话语参与显著相关;性别角色观念(r=.129,p<0.01)和公民参与意识(r=.171,p<0.01)与公共事务行动参与显著相关。此外,性别角色观念与公民参与意识显著相关(r=.081,p<0.01),公共事务话语参与和公共事务行动参与显著相关(r=.220,p<0.01)。这些相关性均与研究预期的关系相一致,初步验证了相关研究假设。

(二)中介效应分析

为了检验媒介使用是否以及如何影响女性公共事务参与行为,本研究使用海耶斯(Hayes)开发的SPSS macro PROCESS宏程序[48],选用Model 6,分别以媒介使用为自变量,公共事务话语参与和行动参与为因变量,性别角色观念和公民参与意识为中介变量,同时将年龄、婚姻状况、受教育程度和家庭经济地位等人口特征变量作为控制变量,检验媒介使用对女性公共事务参与的影响机制,将置信区间设定为95%,进行10000次重复抽样。

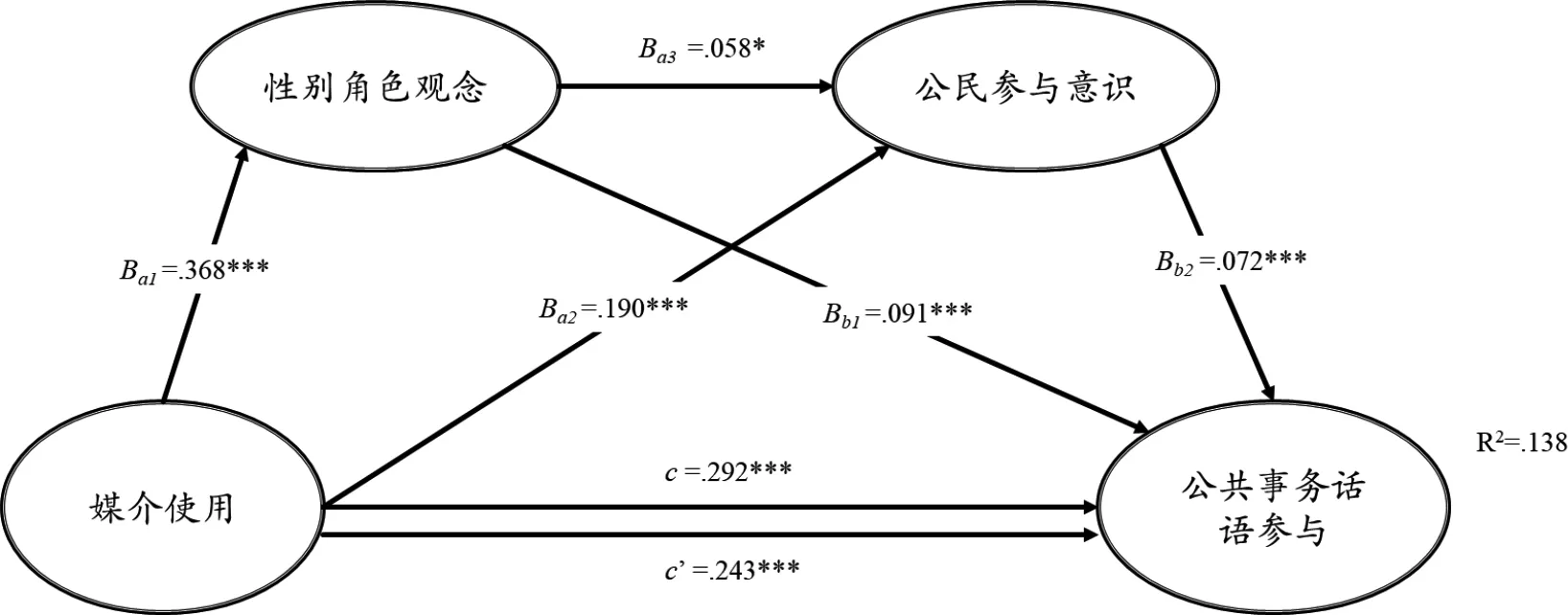

图1 性别角色观念和公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间的链式中介效应检验

如图1所示,媒介使用对女性公共事务话语参与具有显著的直接效应(B=0.292,SE=0.018,t=16.289,p<0.001),研究假设H1a获得支持。媒介使用显著正向影响角色观念(B=0.368,SE=0.019,t=19.591,p<.001)和公民参与意识(B=0.190,SE=0.031,t=6.141,p<.001)。性别角色观念显著正向影响公民参与意识(B=0.058,SE=0.029,t=1.990,p<0.05)。性别角色观念(B=0.091,SE=0.017,t=5.252,p<0.001)和公民参与意识(B=0.072,SE=0.011,t=6.412,p<0.001)显著正向影响女性公共事务话语参与。同时将媒介使用、性别角色观念和公民参与意识纳入模型,媒介使用依然对女性公共事务话语参与具有显著正向影响(c’=0.243,SE=0.019,t=13.040,p<0.001),且影响系数变小,这表明性别角色观念和公民参与意识在媒介使用与女性公共事务话语参与之间起部分中介作用。媒介使用通过性别角色观念和公民参与意识的中介作用对女性公共事务话语参与的间接效应,可见表2。

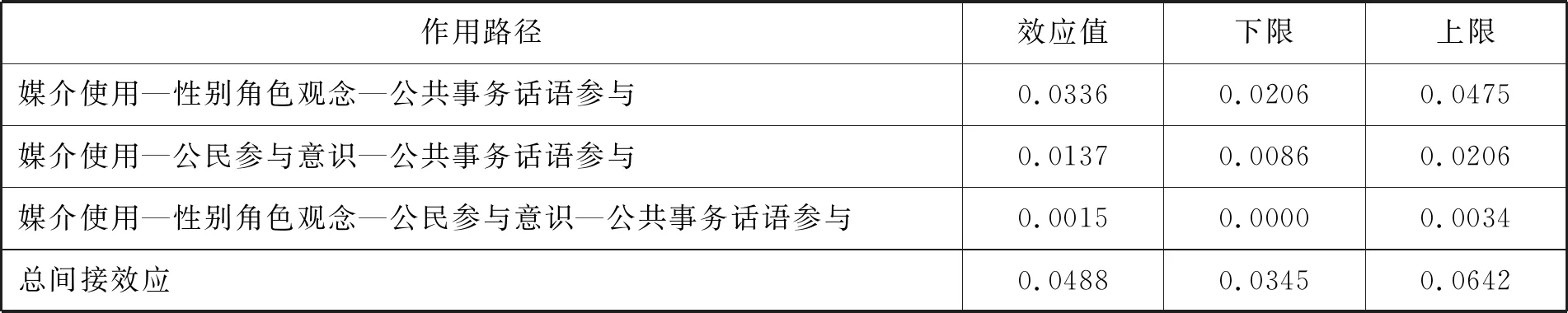

表2 性别角色观念和公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间的间接效应

如表2所示,性别角色观念在媒介使用和女性公共事务话语参与之间的中介效应为0.0336,95%的置信区间为[0.0206,0.0475],不包括0,表明性别角色观念在媒介使用和女性公共事务话语参与之间具有明显的中介作用,假设H2a获得支持。公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间的中介效应为0.0137,95%的置信区间为[0.0086,0.0206],不包括0,表明公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间具有明显的中介作用,H3a均获得支持。性别角色观念和公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间的链式中介效应为B=0.0015,95%的置信区间为[0.0000,0.0034],不包括0,表明性别角色观念和公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间具有明显的链式中介效应,假设H4a获得支持。三条路径的总间接效应为0.0488。

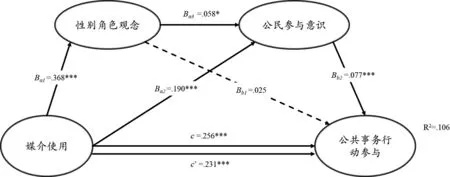

如图2所示,媒介使用对女性公共事务行动参与具有显著的直接效应(c=0.256,SE=0.016,t=15.861,p<0.001),研究假设H1b获得支持。媒介使用显著正向影响性别角色观念(B=0.368,SE=0.019,t=19.591,p<0.001)和公民参与意识(B=0.190,SE=0.031,t=6.141,p<0.001)。性别角色观念显著正向影响公民参与意识(B=0.058,SE=0.029,t=1.990,p<0.05)。公民参与意识显著正向影响女性公共事务行动参与(B=0.077,SE=0.010,t=7.423,p<0.001)。性别角色观念对女性公共事务行动参与的影响不显著(B=0.025,SE=0.016,t=1.586,p>0.05)。同时将媒介使用、性别角色观念和公民参与意识纳入模型,媒介使用依然对女性公共事务话语参与具有显著正向影响(c’=0.231,SE=0.017,t=13.449,p<0.001),且影响系数变小,这就表明性别角色观念和公民参与意识在媒介使用与女性公共事务话语参与之间起部分中介作用。媒介使用通过性别角色观念和公民参与意识的中介作用对女性公共事务话语参与的间接效应见表3。

图2 性别角色观念和公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间的链式中介效应检验

表3 性别角色观念和公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间的间接效应

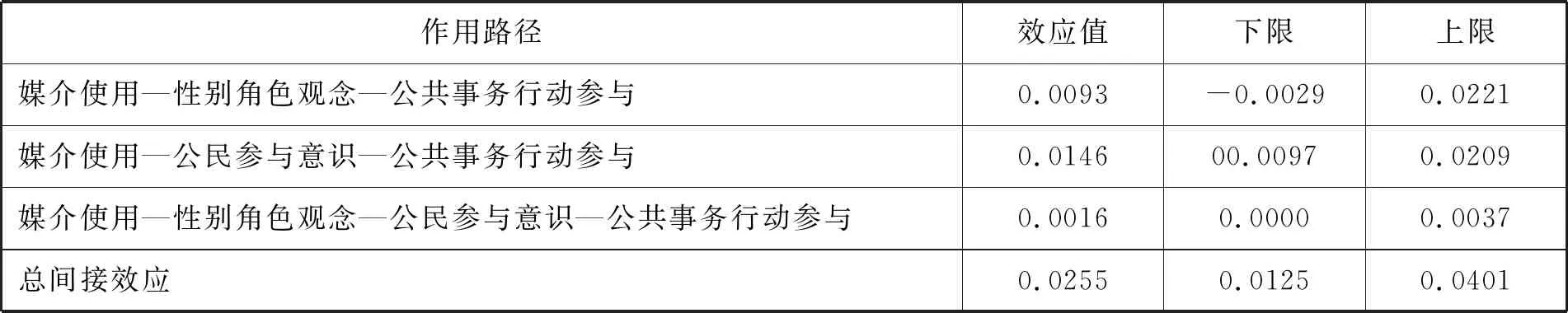

如表3所示,性别角色观念在媒介使用与女性公共事务话语参与之间的中介效应为0.0093,95%的置信区间为[-0.0029,0.0221],包括0,表明性别角色观念在媒介使用与女性公共事务话语参与之间的中介效应不显著,假设H2b未获得支持。公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间的中介效应为0.0146,95%的置信区间为[0.0097,0.0209],不包括0,表明公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间具有明显的中介效应,假设H3b获得支持。性别角色观念和公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间的链式中介效应为0.0016,95%的置信区间为[0.0000,0.0037],不包括0,表明性别角色观念和公民参与意识在媒介使用和女性公共事务话语参与之间具有明显的链式中介效应,假设H4b获得支持。三条路径的总间接效应为0.0255。

五、结论与讨论

本文从社会性别理论和媒介效果理论视角出发,基于中国社会综合调查数据,实证分析了媒介使用对女性公共事务参与行为的影响,检验了性别角色观念和公民参与意识在媒介使用和女性公共事务参与行为之间的链式中介效应,得出如下几点研究结论。

第一,媒介使用对女性公共事务参与具有直接影响,使用媒介行为会显著提升女性公共事务话语参与和行动参与水平。研究发现,媒介使用正向影响女性居民公共事务参与行为,这在经验层面上证实了中国女性群体公共事务参与行为中存在“媒介动员效果”,这表明大众媒介是发动中国女性积极参与公共事务的重要力量。媒介使用之所以能够促进女性公共事务参与,有两个理论解释路径:

一是媒介知情假设。公共事务参与的前提是对公共事务议题的充分知情,现实社会中女性往往被排除在公共事务之外,直接了解和掌握公共事务发生和发展的机会较少,而媒介具有的公共属性对于公共议题的设置与传播具有天然的优势。经由媒介获悉各种公共事务参与所需的信息和知识,成为女性的日常选择,而这些信息和知识的获得又能够提升女性参与公共事务的能力。

二是媒介动员假设。媒介是社会运动传播其思想主张的重要渠道,是取得社会同情的法宝,是动员大众的有力武器[49]。媒介的这种动员功能在不同类型媒体中均有体现,传统媒体通过公共议题设置,报道框架,在社会运动中发挥了“集体认同感”和“集体行动框架”的功能[50],而网络媒介提供了公共舆论平台,扩展了人们的沟通网络,增强了信息和情感的交流,有助于建构集体认同感,因而能够促进社会动员[51]。现实社会中,女性独立参与公共事务的行为倾向较低,而在媒介公共议题的放大效应下,其很有可能受到从众效应的影响而参与到公共事务之中来。

由此可见,要全面提高女性公共事务参与水平,需要进一步发挥媒介的信息和连接功能,一方面,媒介应该传播丰富、优良的信息资源,通过议程设置引导女性关注社会热点,积极开展公共讨论;另一方面,媒介还要充分考虑到女性媒介使用的特点,兼顾性别平等,从而为女性公共事务话语表达提供空间,为公共事务参与提供渠道,从而在最大程度上充分调动女性参与公共事务的积极性。

第二,媒介使用通过性别角色观念和公民参与意识的链式中介作用对女性公共事务参与产生间接影响。研究发现,性别角色观念和公共参与意识在女性媒介使用与公共事务参与的关系中起链式中介作用。链式中介效应揭示了媒介使用如何通过性别角色观念和公共参与意识两个中介变量的单独作用以及共同作用影响女性公共事务参与,更深入地解释了女性媒介使用对公共事务参与的影响机制,也深化了媒介使用与公共事务参与效果的研究。

性别角色观念在女性媒介使用与不同类型公共事务参与行为之间的中介作用有所不同,性别角色观念在女性媒介使用与公共事务话语参与的关系中起中介作用,而在女性媒介使用与公共事务行动参与之间的中介作用并不显著。这表明,性别角色观念对女性公共事务行动参与的影响停留在话语表达层面,而在实际参与行为层面的影响有限。这可能是因为公共事务行动参与层次更高,与女性个体自身的主体性因素关系更加紧密,而与其对性别角色认知的关系不明显。媒介使用越频繁的女性,越倾向于持有现代性别平等角色意识,这表明媒介是促进女性性别平等意识的重要社会力量[52]。由此可见,女性媒介使用会通过性别角色观念的中介作用,提升其公共事务行动参与水平。

公民参与意识在女性媒介使用与公共事务话语参与和行动参与的关系中起中介作用,具体而言,女性媒介使用通过公共参与意识的中介作用,对其公共事务话语参与和行动参与均具有正向促进效果。公民参与意识的增强会促进女性公共事务话语和行动参与。媒介使用行为会增强女性的社会参与意识,可见大众媒介是女性社会参与意识的重要来源,这与过去的研究结论一致[53]。由此可见,媒介会通过提升女性社会参与意识,进而促进其公共事务参与。

女性性别角色观念与其公民参与意识显著正相关,即越是持有现代性别角色观念的女性,其公民参与意识越强,而越是持有传统性别角色观念的女性,其公民参与意识越弱。由此可见,强调性别平等的现代性别角色观念,确实能让女性产生从“私人领域”走向“公共领域”的意愿,能够提升其积极参与社会公共事务的意识。换言之,现代性别角色观念让更多的女性具有公民意识。结合上述研究结论,本研究可以构建“女性媒介使用—性别角色观念—公民参与意识—公共事务参与”的关系链,也就是女性使用媒介行为通过性别角色观念和公民参与意识的链式中介作用对公共事务参与产生影响。

由上述研究结论可以看出,在解释女性公共事务参与方面,媒介使用展现了复杂而又多元的效果机制。因此女性媒介使用与公共事务参与的关系研究,不应该局限于简单的“抑制论”还是“动员论”的争论,而应结合具体的媒介环境,考察女性媒介使用与不同层级和类型的公共事务参与行为之间的关系,以及媒介使用对女性公共事务参与之间的具体中间作用路径,深入揭示媒介使用对女性公共事务参与的影响机制。

需要指出的是,本文还存在如下两个方面的不足。首先,由于使用二手调查数据,对媒介使用变量仅以各种媒介的频率加以测量,尚未考察媒介使用动机和内容等维度对女性公共事务参与的可能影响,这也是未来研究的方向。其次,本研究采用截面数据,只反映了调查期间女性媒介使用与公共事务参与的关系,未来研究若能进行时间序列的比较分析,将更有助于进一步深入揭示女性媒介使用与公共事务参与的动态关系。