表现性评价在初中名著阅读教学中的运用

2021-12-13严青

摘要:统编教材要求名著阅读课程化,而名著阅读教学的有效落实,依托于适合的名著阅读评价。表现性评价重视评价学生在完成任务过程中的阅读能力、批判性思维、团队协作能力、沟通和表达能力等,有助于学生提升学科素养,养成终身阅读的习惯。表现性任务是对学生学习进行评价的重要依据,学生通过真实的表现性任务来展示学习成果。

关键词:名著阅读;表现性评价;表现性任务

中图分类号:G633.33 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2021)11A-0046-04

一、语文核心素养语境下的名著阅读之困

自2017年统编教材使用以来,名著阅读越发受到师生的重视。统编教材构建了教读—自读—课外阅读“三位一体”的教学体系,名著阅读作为其中的一个重要部分,对于考查学生的语文核心素养起到关键作用。随着名著阅读课程化的逐渐落实,不少教师开设了丰富而精彩的名著导读课、名著推进课等,近两年的中考也很重视对名著阅读的考查。然而,名著阅读在学习和评价环节还存在一定的问题。

首先,从学生阅读角度来看,可能会出现为应试而进行的“虚假阅读”。阅读本身是非常个人化的行为,是基于阅读和探究的兴趣开展的活动,若没有教师的引导和评价的反向促进、激励,不少初中生在繁忙的课业中,就会放弃阅读名著,或是为应付考试,用查阅概括性资料替代整本书阅读。

其次,学生整本书阅读的质量该如何评价?一道试题考查的阅读范围如同“大海中的一桶水”,有一定的限制。而且,“在名著阅读过程中所培养出来的阅读习惯、阅读方法、阅读意志力以及阅读思维力,都是精致化的测试型阅读无法企及的”[1]。

二、名著阅读教学为何需要表现性评价

表现性评价是在尽量合乎真实的情境中,运用评分规则对学生完成复杂任务的过程表现或/与结果做出的判断[2]。在名著阅读这一复杂的过程中,表现性评价不仅仅考查学生“知道了什么”,更重視评价学生在完成任务过程中的阅读能力、批判性思维、团队协作能力、沟通和表达能力等,即通过名著阅读来提升学科素养。

阅读即生活,阅读应该成为一种习惯,更应是现代人不可抛弃的生活方式。我们希望培养更多的“终身阅读者”,因为阅读带给我们独立思考的能力、人生的启示、生活的慰藉,而表现性评价能够在尽量真实的情境中,评价、提升学生阅读的能力,以及在日常生活中迁移、运用的能力。

三、表现性评价在名著阅读教学中的实践运用

(一)评价规则的制定

不同于传统的内容驱动的教学模式,基于表现性评价的教学是一种评价驱动的教学模式,即“以终为始”。教师应首先考虑学生的学习目标,即学生在阅读过程中及阅读任务完成后掌握了哪些能力,并能够通过言语实践展示到何种程度。为了实现学习目标,教师应有针对性地设计表现性任务,开展具体的教学活动。学生明确了学习目标,也就有了“指明灯”,更加明确在阅读过程中学习的方向。

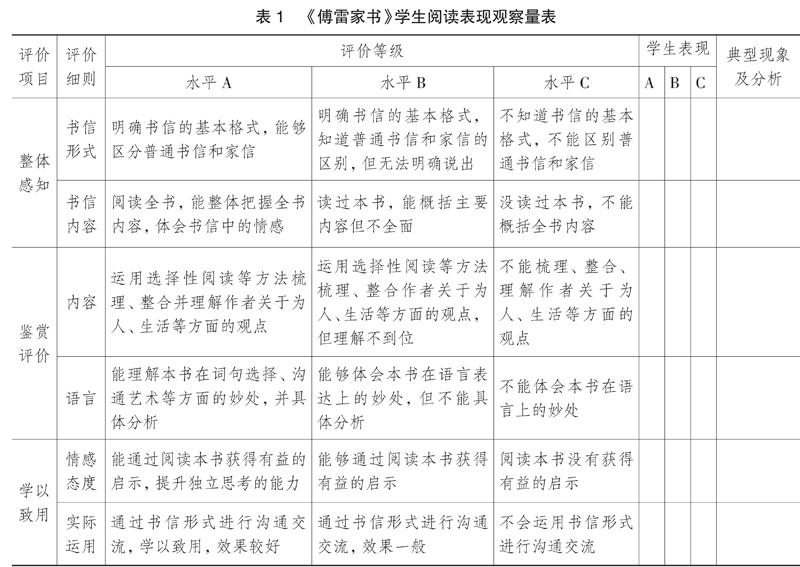

观察量表能够比较直观地展示学习评价的标准。例如,笔者为《傅雷家书》一课设计的观察量表如下(见表1):

该观察量表为观察者和评价者提供评定的维度或要素,以及需要掌握的程度;有助于教师开展有效的教学活动,对学生的表现作出评价,获得教与学的反馈;将学习目标具体化,可以引导学生开展明确的学习活动并进行自我评价,为后续阅读提供指导。

(二)表现性任务的设计

1.基于真实情境的阅读任务

表现性任务是对学生学习进行评价的重要依据,学生通过真实的表现性任务来展示学习成果。余党绪曾这样评价问题、任务、情境三者的关系:“以任务驱动问题解决,以情境优化任务设计。”[3]真实的情境和建构的情境都是“真实”的,大多数情况下教师根据教学需要来建构情境。对于学生来说,这种情境要紧扣其生活体验,或是外在环境与学生生活相关联,从而唤起学生的真实感受;或能在内在情感上引起共鸣,让学生“设身处地”“想其所想”。

例如,笔者教学《昆虫记》,经过初读质疑、主题阅读等阶段,最后设计了“南京昆虫博物馆综合实践活动”,具体任务如下:

任务一:结合阅读《昆虫记》的感受和参观昆虫博物馆的体验,比较《昆虫记》(文学)和博物馆这两种形式在科普方面的优劣之处。

任务二:结合《昆虫记》的阅读收获,为博物馆中的某一种昆虫(书中兼有)撰写一段语言生动的解说词,可选用第一人称或第三人称。

任务三:结合《昆虫记》的阅读收获,为昆虫博物馆的工作人员提供某种昆虫(书中兼有)的饲养环境、沉浸式体验活动设计、科普宣传策划等方面的建议。

法布尔长居田野,对昆虫的巨大兴趣以及长时间的科学观察,让他能够写出科普巨著《昆虫记》。现在的学生久居都市,平时甚少有机会去观察真实世界中的昆虫,笔者便鼓励一个小组的学生走进南京昆虫博物馆,通过实地参观和独立思考获得真实的体验,并在班上做小组汇报。三个任务“入乎书里,出乎书外”, 围绕“昆虫”专题开发出现实情境中需要解决的真实问题。这一活动为阅读和生活架起了一座“桥梁”,在真实情境和内在情感两方面“双管齐下”,引导学生将个性化的阅读转化成语言表达,解决实际问题。

2.基于语言运用的任务表现样式

“所谓真实的学习情境,就是能够给学生的语文学习和言语实践提供一个具体明确而适宜的语言运用环境。”[4]名著阅读教学中的表现性评价,既要基于一定的情境,也一定要与语言运用相关,所以不管是《昆虫记》还是其他名著的阅读,其任务设计不能脱离学科特质。

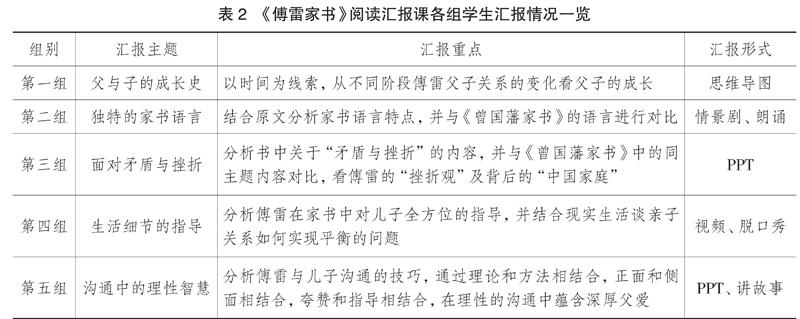

以《傅雷家书》阅读汇报课为例。在这堂课中,全班学生分为五组,总体任务为“选择某一专题进行读书汇报”,即学生表现为主,教师主要负责过渡、串联、总结等。以下是学生的汇报情况概述(见表2):

五组学生围绕不同的主题展示阅读成果,形式丰富。各组学生为了更好地表现他们对文本的梳理、思考、探究、质疑,通过创作故事、剧本和表演情景剧来展示他们的阅读收获。这既需要学生对整本书的内容有总体把握,又需要他们具有复杂的思维能力以及语言的再建构能力。

阅读《傅雷家书》后的第二个任务,是给自己的爸爸/妈妈写一封信,并邀请他们回信。在汇报课上,部分學生展示了他们的家信,重拾了这一“陈旧”却“温情”的沟通方式。在写信和读回信的过程中,学生真正体会到了家信的意义:那些平时无法说出口的话,那些隐藏在心底的关怀与担忧,通过文字传达出来。这样动人的时刻,也是表现学生阅读收获的重要部分。一位学生朗读了妈妈的回信,朴素的语言中包含着深沉的爱,学生无不动容。

(三)教学活动的开展

表现性评价以学生的主动学习和具体表现为主,教师的教学任务首先是表现性任务的设计。例如,学生在参观昆虫博物馆后,笔者首先收集学生参观后的评价、反馈,如整体环境、科普效果、参观者反馈等,然后整合、制定三个任务,完善任务的具体表述、要求,提供学习支架等。

此外,教师的教学过程还包括对学生在完成任务过程中遇到的问题的指导。如学生在《傅雷家书》专题汇报的准备过程中,在内容理解、具体呈现方式等方面遇到困难,这时教师既要收集不同水平的表现样例,以供学生比较、改善、提升,还要提供相应的建议和指导。

教学活动的开展是一个复杂的过程。学生在完成任务的过程中,不断质疑、改进,不断与教师探讨,所以学生也在间接地参与任务的设计与完善,也能逐渐摸索评价的标准。这一过程形成了教、学、评一致的良性循环,也为教师设计最佳表现性任务提供了重要的参考。

新修订的高中语文课程标准对评价提出了新的建议:“评价的过程即学生学习的过程,应围绕阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等学习活动,在具体的语文学习情境和活动任务中,全面考查学生核心素养的发展情况。”[5]面对当下的教育评价改革,表现性评价不是一把尺,而是一面镜子,能给予学生更多的表现机会,让他们在任务的完成过程中展示、提升自己的综合能力,包括思维能力、表达能力、协作能力等。在教、学、评这个稳定的“三角形”上,评价应在提升学生学科素养方面发挥积极的作用。

参考文献:

[1]章新其.语文命题技术研究[M].杭州:浙江教育出版社,2019:85.

[2]周文叶.中小学表现性评价的理论与技术[M].上海:华东师范大学出版社,2014:53.

[3]余党绪.走向理性与清明——整本书阅读之思辨读写[M].上海:上海教育出版社,2019:156.

[4]黄厚江.让学习任务群走进课堂[J].语文建设,2020(11):37.

[5]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020:44.

责任编辑:丁伟红

收稿日期:2021-09-12

作者简介:严青,南京市第十三中学锁金分校(江苏南京,210018)。