生命周期视角下研发投入强度对企业盈利能力的影响

2021-12-13秦紫萱熊筱燕

秦紫萱,熊筱燕

(南京师范大学金陵女子学院,江苏 南京 210097)

科技进步是推动经济社会发展的重要动力。随着创新驱动发展战略的实施,我国经济进一步从依靠土地资源和人口红利的增长模式向生产率提高和科技创新为主的新型发展模式转变,学界也越发关注研发创新活动及其带来的影响。企业作为研发创新活动的主体,研发投入是其考虑的重点。研发创新活动具有高投入、长周期、结果不确定等特点,无形中会加大企业的经营风险和财务风险,而持续适度的企业研发投入强度可以在保持正常创新进度的前提下弱化一次性过高研发资源投入对企业经营造成的不利影响,帮助企业在长远发展中保持领先地位,在行业内取得核心竞争优势,提高企业盈利能力[1]。获取利润是企业持续经营的目标和保障,但因企业所处的生命周期不同,研发创新给企业带来的经济价值也不相同,故将处于不同生命周期的企业放在一起讨论并不合适[2]。一些学者在划分生命周期、细分处于不同生命周期企业的基础上展开了更为细致的研究,得到了更具建设性的研究成果。如研究表明,企业处于不同生命周期,除资本配置效率和管理效率差异显著外,研发创新能力与财政补贴的关系也有较大差异,且处于不同生命周期的企业,其高管薪酬对企业研发投入的影响也显著不同。但这些研究局限于不同生命周期下探讨研发创新能力与企业内部其他影响盈利能力因素的关系,较少直接考察不同生命周期下研发创新能力与企业盈利能力之间的关系。因此,本文以上市公司为研究对象,在对不同企业所处生命周期进行分类的基础上,考察研发投入强度与企业盈利能力之间的关系,并分析处于不同生命周期的企业更适宜采用激进型发展模式还是保守型发展模式,以期为企业在不同生命周期进行研发创新决策提供参考。

一、理论分析与研究假说

(一)研发投入强度与企业盈利能力

研发创新活动会通过多种途径对企业盈利能力产生影响[3]。企业内部的研发创新活动能够帮助企业在产品和服务的质量及成本上取得竞争优势,扩大主营业务市场份额,提高企业盈利能力[4]。现有文献多是将研发投入作为代理指标衡量企业研发创新水平,并以此研究研发创新与企业盈利间的关系。从长期来看,增加研发投入有助于企业在发展中取得并巩固竞争优势,其与企业盈利能力呈显著的正相关关系[5-6]。从短期来看,由于研发创新活动具有长期性特征,研发资源在投入初期可能无法立刻转变为对企业有经济价值的创新成果,且还需对无法资本化的研发投入进行费用化处理,继而可能增加企业当期成本,但现有文献表明研发投入对企业绩效的负向影响程度较小,研发投入对企业绩效的促进作用在当期就能显现[7-8]。据此,本文提出研究假说1,即研发投入强度与企业盈利能力正相关。

(二)生命周期视角下研发投入强度与企业盈利能力之间的关系

Haire 将企业比作生命体,认为企业发展同样符合自然界生物的成长规律,由此提出企业生命周期的概念,将企业发展划分为初创期、成长期、成熟期、衰退期和消亡期等几个阶段。此后,企业生命周期理论被广泛应用于研究企业结构、组织规模和管理特征等方面,但从生命周期视角考察企业处于不同成长阶段时研发投入强度对盈利能力影响的研究较少。需要说明的是,当企业在采取所有可行措施后仍无法避免被市场淘汰时,企业处于生命周期中的消亡阶段。此时,企业面临破产倒闭,其经营管理活动不再有很强的现实意义,因此,对处于消亡阶段的企业本文不予讨论。

1.初创期。处于初创期的企业往往拥有一定的专有技术,能够在某个市场细分领域提供异质化产品或个性化服务,但通常生产规模较小,市场份额较低,盈利能力不强,现金流时常中断,财务困难事件频发[9]。此外,处于初创期的企业管理体制和内部控制制度尚不完善,主要精力大都放在经营管理上,研发投入往往不是企业关注的重点[10],若在此时提高研发投入强度,则可能使本就难以满足正常经营生产需求的企业内部资金更加紧张,若无法及时获得外部资金补充,企业可能面临极高的资金链断裂风险[11]。据此,本文提出研究假说2,即初创期企业研发投入强度与盈利能力负相关。

2.成长期。企业进入成长期时,其日常经营管理渐渐步入正轨,可吸引拥有丰富管理经验的人才加入企业,帮助企业作出更加合理的发展规划,提高企业的决策能力和风险管理能力[12]。在此阶段,企业基本明确了自身在竞争市场中的定位,产品市场份额逐步提高,但与行业内龙头企业依旧存在较大差距,此时提高研发投入强度,有助于企业开发独特产品,建立起一定的竞争壁垒,提高产品与服务辨识度,进一步吸引客户,维持自身高速发展[13]。据此,本文提出研究假说3,即成长期企业研发投入强度与盈利能力正相关。

3.成熟期。企业在成长期积累了雄厚的资金和丰富的管理经验,步入成熟期的企业已然处于行业前列,人才聚集,较高的业务协调能力和资源配置管理水平使企业拥有较强的生存能力和竞争能力[14]。但此时企业前期建立的竞争壁垒大多已不再明显,众多模仿者相继进入市场,原有产品市场趋于饱和,产品间竞争加剧,市场份额受到蚕食。企业为保证自身盈利能力,需在产品技术和服务方面加大创新力度,增加研发投入,维持竞争优势,不断寻找新的利润增长点以帮助企业进一步发展[15]。据此,本文提出研究假说4,即成熟期企业研发投入强度与盈利能力正相关。

4.衰退期。处于衰退期的企业产品市场份额下降,所拥有的核心技术渐被淘汰,高层次管理人才和技术人才流失,企业内部管理问题频发,经营管理成本上升,盈利水平下降甚至出现亏损。在此阶段,若仍保持较多的研发资源投入则会进一步增加企业的经营成本,且由于缺乏技术人才,投入的研发资源可能无法成功转化为能改善企业运营状况的创新成果;同时,内部管理制度出现的问题也易引发研发资源投入环节的贪污腐败[16]。此外,当企业处于生死存亡关头时,管理者作出的决策有时是不理智的,研发创新技术路线不合理不仅无法取得理想的研发成果,还会对仅剩的资源造成浪费,拖累企业的日常经营活动[17]。据此,本文提出研究假说5,即衰退期企业研发投入强度与盈利能力负相关。

二、研究设计

(一)样本选取与数据说明

2012年中国证监会颁布了新修订的《上市公司行业分类指引》,上市公司所在行业被重新分类。由于金融行业绩效考核方式与其他行业不同,为保证企业行业背景和关键数据的可比性,本文选取2012年—2019年沪深A 股所有非金融类上市公司为研究对象,并对样本进行严格筛选。一是剔除ST和*ST类上市公司;二是因企业负债大于资产则意味着企业经营管理出现了较大问题,企业的真实情况无法通过财务数据得以准确反映,因此本研究剔除了资产负债率大于1 的上市公司;三是为保证数据的可比性,剔除数据缺失和异常的上市公司。最终本研究共得到17110个有效样本。同时为消除极端值的影响,本文对主要连续变量进行1%以下和99%以上的分位数缩尾处理。本文原始数据来源于国泰安(CSMAR)数据库和锐思(RESSET)金融研究数据库,数据处理由Stata16.0软件完成。

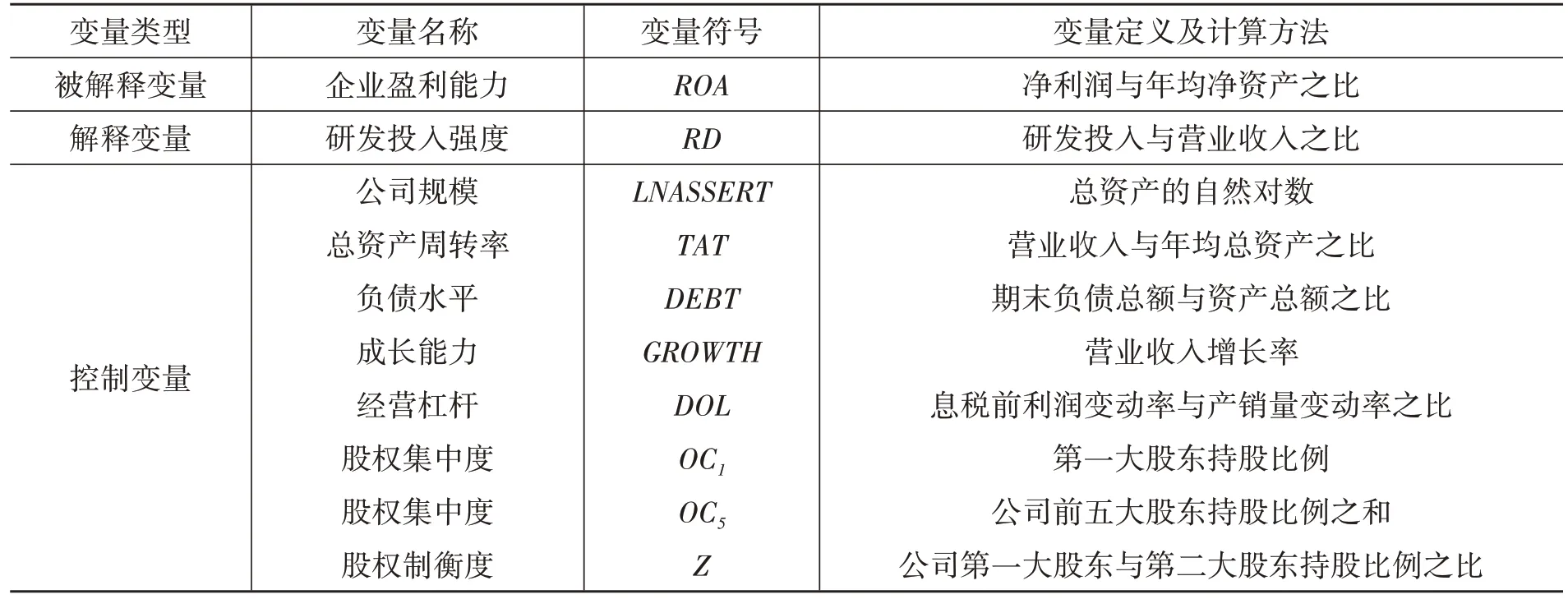

(二)变量定义与设计

1.被解释变量。本文的被解释变量为企业盈利能力(ROA),并使用总资产收益率作为企业盈利能力的衡量指标。总资产收益率不仅可反映企业运用资本获取收益的能力,还可考察企业对资本的运用效率。同时本文选取净资产收益率(ROE)作为替代衡量指标进行稳健性检验。

2.解释变量。本文的解释变量为企业研发投入强度(RD),并以企业研发资金投入占营业收入的比重来衡量。企业研发资金占营业收入比重越高,表明企业研发投入强度越大。

3.控制变量。本文选择已被既有研究证实了的会对企业盈利能力产生影响的变量作为控制变量,包括公司规模(LNASSERT)、总资产周转率(TAT)、负债水平(DEBT)、成长能力(GROWTH)、经营杠杆(DOL)、股权集中度(OC)、股权制衡度(Z)、监事会规模(SUP)、独立董事(OUTDIR)、董事会规模(BOARD)、两职合一(DUAL)、所有权性质(SOE)等。同时,本文将企业所在的行业分为19类,将金融保险行业排除在外,设置17个虚拟变量,并对2012年—2019年8个研究年度设置7个时间虚拟变量,以便将不同年份企业绩效的差异性考虑在内。

本研究中具体变量含义如表1所示。

表1 变量设计

续表1

三、生命周期判断方法与模型设定

(一)企业生命周期判断方法

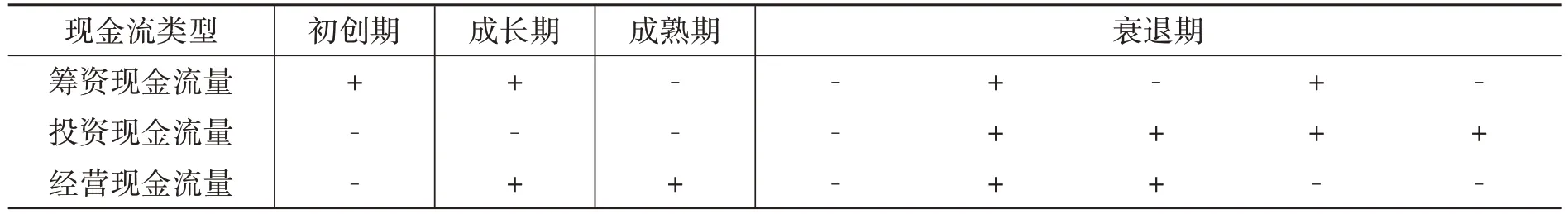

一般而言,企业运营主要包括筹资、投资和经营3 种活动,因而选择与企业运营有关的3 种活动现金流(筹资活动现金流、投资活动现金流和经营活动现金流)的正负组合来判断企业所处的生命周期具有很强的可行性[18-22]。尹闪[23]认为,Dickinson 提出的基于现金流量的企业生命周期分类方法中,处于震荡期和衰退期的企业面临的风险远比初创期、成长期、成熟期的企业更高,对企业盈利能力产生的影响更大,因此对这一分类方法进行了修正,将震荡期和衰退期合并称为衰退期,企业生命周期被分为初创期、成长期、成熟期、衰退期4个阶段。本文参考尹闪对企业生命周期的划分标准对样本企业的生命周期进行划分,具体判断方法见表2。

表2 基于活动现金流的企业生命周期判断方法

(二)模型设定

面板数据模型通常可分为混合效应模型、随机效应模型和固定效应模型3种。在面板数据模型估计的选取方法上,本文采用BP 构造的LM 统计量检验混合效应模型和随机效应模型,选用Hausman 检验识别随机效应模型和固定效应模型,最后利用F检验判断固定效应模型和混合效应模型。

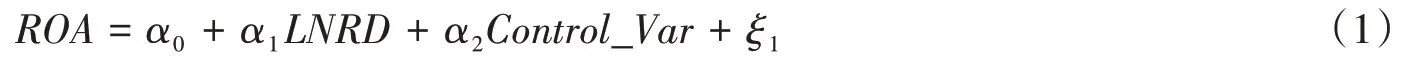

本文建立如下所示的基本回归模型以检验研发投入强度与企业盈利能力之间的关系:

式(1)中:ROA为总资产净利率,表示上市公司的盈利能力;LNRD为企业研发投入强度的对数;Control_Var为控制变量,具体为公司规模、总资产周转率、负债水平等;α0为常数项,α1、α2为解释变量和控制变量的回归系数;ξ1为随机误差项。

四、实证研究结果

(一)描述性统计

表3 是主要变量的描述性统计结果。由表3 可以看出,我国上市公司平均资产收益率(ROA)为5.03%,可见上市公司总体处于盈利状态。一般认为,企业总资产收益率超过5%时表明其具有一定的竞争力,由数据可知我国上市公司初具竞争力。企业研发投入强度(RD)均值为0.05,说明我国上市公司研发投入金额大致占营业收入的5%,这与国外发达国家企业10%的均值[24]相比仍有差距,因而还有增加研发投入的空间。

表3 主要变量的描述性统计结果

(二)相关性分析

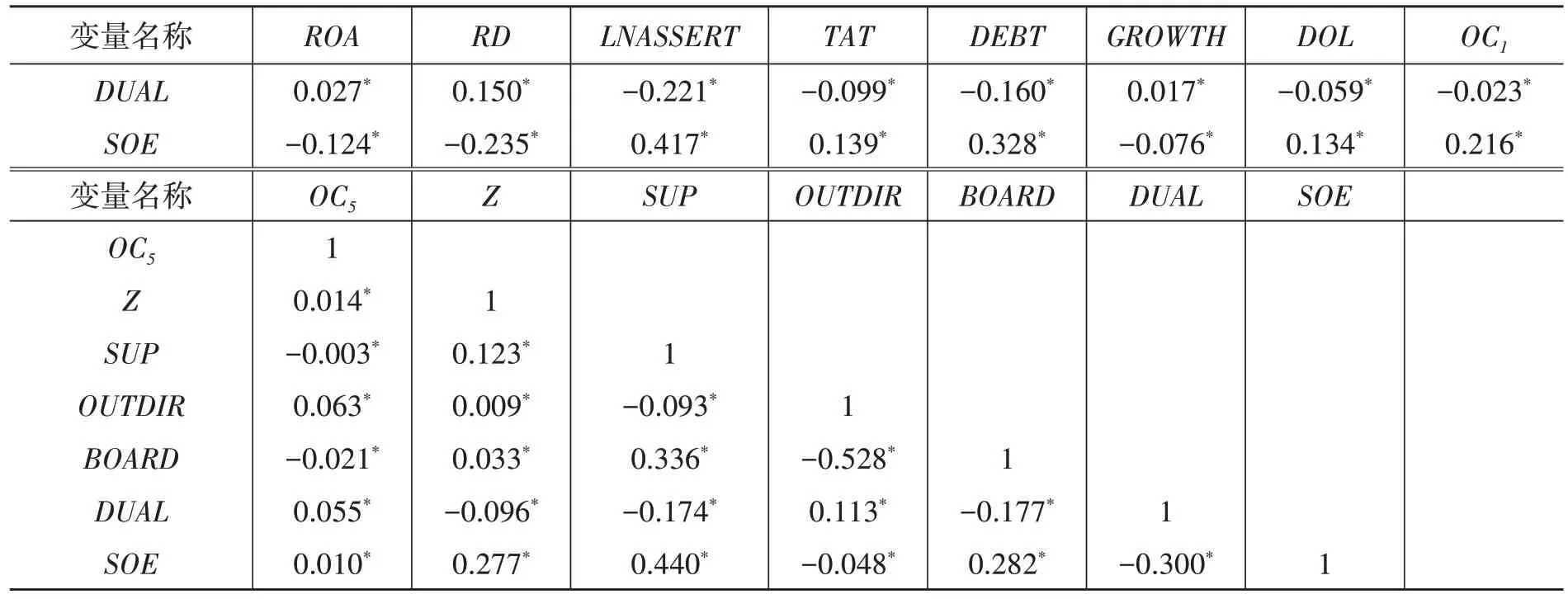

为防止多重共线性对回归结果的准确性造成影响,因而本文在进行回归分析之前对回归方程的主要变量进行了Pearson 相关性检验,检验结果如表4 所示。由表4 可知:研发投入强度与企业盈利能力的相关系数显著为正,这说明研发投入强度与企业盈利能力间存在正相关关系,故前文提出的研究假说1 得到初步验证,可进一步运用回归模型展开分组分析。此外,主要变量的相关系数绝对值均小于0.3,通过显著性检验,说明回归方程的共线性较小。

表4 主要变量的Pearson相关性检验结果

续表4

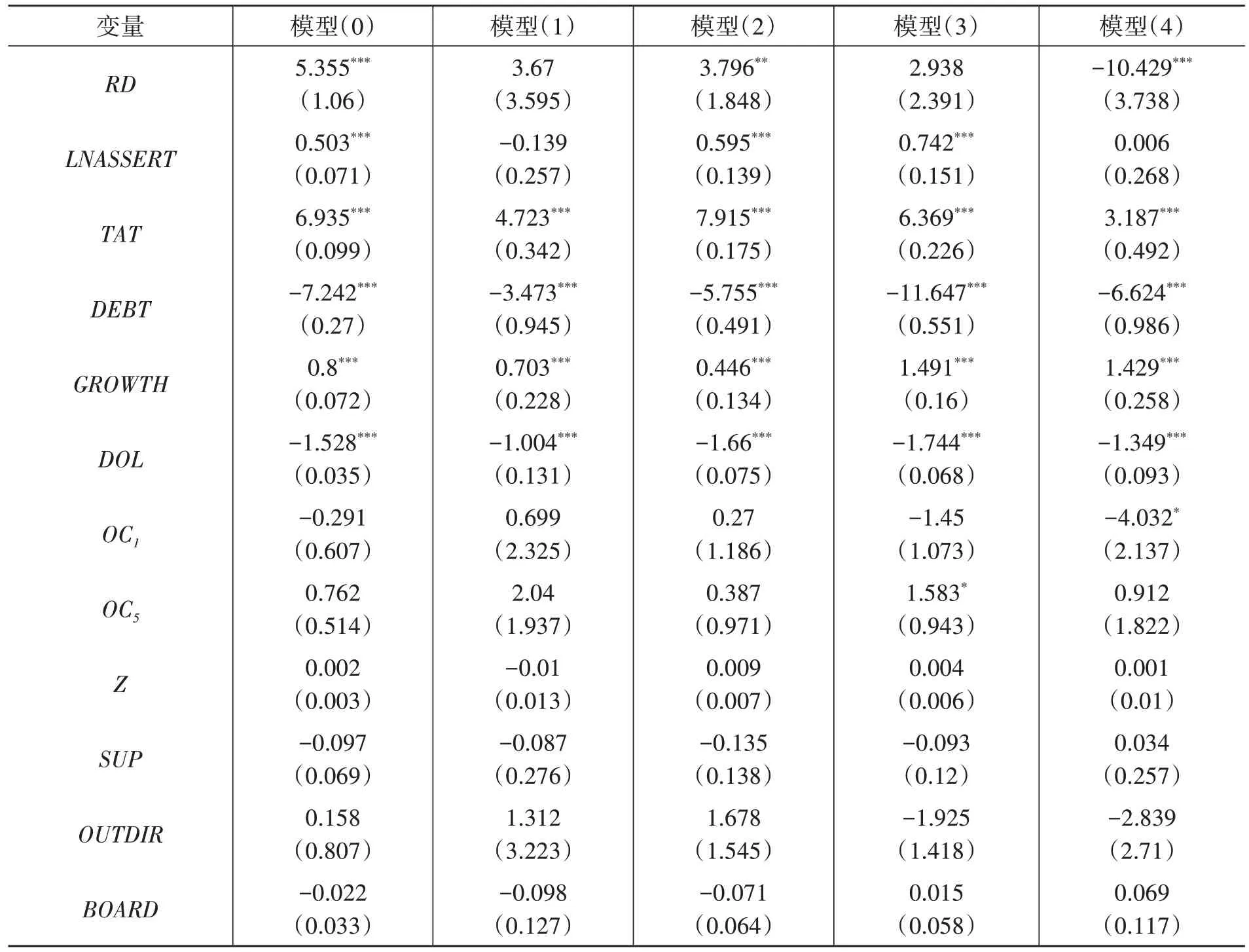

(三)回归结果分析

下文将对模型进行全样本回归和分组样本回归,全样本回归模型用模型(0)表示,根据活动现金流量净额分为初创期、成长期、成熟期和衰退期的分组样本回归模型分别用模型(1)、模型(2)、模型(3)、模型(4)表示。本文对5个模型分别进行F检验、LM检验和Hausman检验,发现显著性水平均为0,由此判定可采用固定效应模型进行回归检验,检验结果如表5所示。

表5 研发投入强度对企业盈利能力影响的回归结果

续表5

1.全样本回归分析。由模型(0)的回归结果可以看出,研发投入强度(RD)的系数显著为正,表明企业盈利能力和研发投入强度间存在非常显著的正相关关系。这说明较高强度的研发投入可以帮助企业开发专利和新技术,增强市场竞争力,领先于竞争对手满足客户的新需求,从而获得超过行业平均水平的超额利润。此外,提高研发投入强度还有利于企业改进生产方式,降低产品生产成本和服务成本,取得竞争对手不具备的竞争优势,从多方面提高企业盈利能力。由此,前文提出的研究假说1,即研发投入强度与企业盈利能力正相关得到验证。

2.分组样本回归分析。在初创期,由模型(1)的回归结果可知,研发投入强度(RD)的系数为正但不显著,说明处于初创期的企业研发投入强度与企业盈利能力之间没有显著的正相关关系。可能的原因是:初创期各企业间实力差距较大,且面临的不确定因素较多。通常来讲,企业在初创期进行市场开拓和研发创新时多会面临资金不足等问题,稍有不慎就会导致资金链断裂造成企业破产。但有些企业在设立之初就获得了大量的投融资,资金较为充裕,而且提供的产品和服务具有极强的竞争力,因而可以快速占领市场获得大量客户群体,增加营业收入,这会形成良性循环,促使企业进一步加大研发投入力度,有助于企业在初创期快速发展,迅速步入成长期。由此,前文提出的研究假说2,即初创期企业研发投入强度与盈利能力负相关未得到验证。

在成长期,由模型(2)的回归结果可知,研发投入强度(RD)的系数显著为正,意味着企业在成长期提高研发投入强度可以显著促进企业盈利能力的提高。一般而言,成长期的企业相比于初创期实力得到较大提升,用于新产品和新技术研发的资金更加充裕,同时因技术型人才的引进,使得企业研发投入资源的利用效率得到提高,研发成果的经济价值大幅提升,研发投入强度对企业盈利能力的促进作用得以显现。此外,企业在发展中会引进管理型人才,可以对企业发展进行合理的指导规划,在研发创新技术路线的选择上作出更合理的决策,有助于企业将资源投向更适合的创新项目,减少时间和资金的浪费,降低因研发费用上升而导致的产品成本增加。由此,前文提出的研究假说3,即成长期企业研发投入强度与盈利能力正相关得到验证。

在成熟期,由模型(3)的回归结果可知,研发投入强度(RD)的系数为正但不显著。可能的原因是:处于成熟期的企业已占据相当多的市场份额,拥有各类管理及技术人才,整体经营管理结构趋于稳定,此时会有众多模仿者想要进入市场,竞争态势不断加剧,企业需增加研发投入以增强产品异质性、提高产品辨识度。但同时,这一阶段的企业拥有较强的资金实力,可以对上下游企业进行兼并,实行向前一体化或向后一体化战略,降低供应链中的运输成本和营销成本,提高产品性价比,而较低的价格可以为企业建立起行业壁垒。此时,增加研发投入虽能帮助企业升级产品,满足客户群体的多样化需求以进一步占据市场,但效果不如成长期时明显,成熟期企业的盈利状况更多同市场占有率及产品成本相关。由此,前文提出的研究假说4,即成熟期企业研发投入强度与盈利能力正相关未得到验证。

在衰退期,由模型(4)的回归结果可知,研发投入强度(RD)的系数显著为负。可能的原因是:衰退期的企业往往产品销量急剧下降,获得的利润很少甚至处于亏损状态,但此时客户群体消费习惯尚未发生彻底改变,因而应采取促销降价等方式尽快销售相关产品,并进一步细化产品市场,将资源集中于最有利的分销渠道,从中获取产品的最后利润,为企业转型争取时间。衰退期的企业盲目增加研发投入不仅无法有效帮助企业开辟市场,还可能对仅剩的资源造成浪费,导致企业盈利能力快速下降,加快企业衰亡。由此,前文提出的研究假说5,即衰退期企业研发投入强度与盈利能力负相关得到验证。

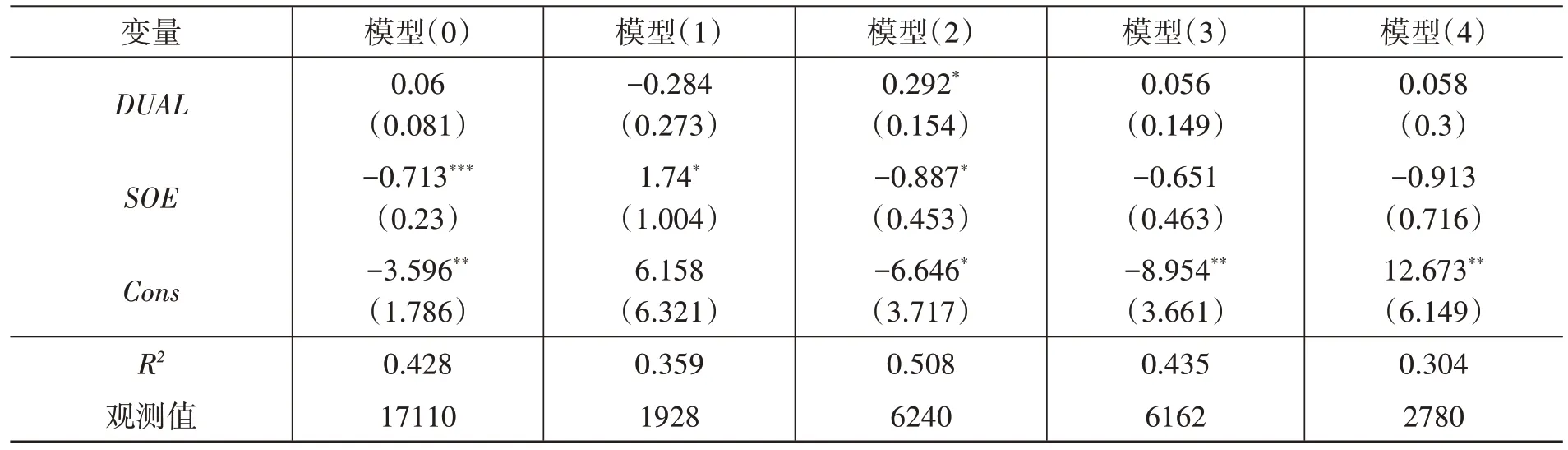

3.稳健性检验。为保证研究结论的可靠性,规避研发投入强度和企业盈利能力之间的相互影响,本文以研发投入金额占总资产的比重作为研发投入强度的替代变量、以净资产收益率作为企业盈利能力的替代变量进行稳健性检验,并控制了企业类别和年份的影响,所得结果与前文基本一致。稳健性检验结果如表6所示。

表6 稳健性检验结果

五、结论与启示

(一)研究结论

本文以非金融类上市公司为样本,选取2012年—2019年相关数据,研究研发投入强度与企业盈利能力之间的关系,并进一步基于企业生命周期的视角,将样本分为初创期、成长期、成熟期和衰退期,分组分析各阶段上市公司研发投入强度与企业盈利能力之间的关系。全样本回归分析结果表明:研发投入强度与企业盈利能力间存在显著的正相关关系,即提高研发投入强度会促进企业盈利能力的提高。分组样本回归分析表明:处于初创期的企业因各方面不确定性因素较多,研发投入强度和企业盈利能力间未表现出显著的相关关系;处于成长期的企业市场份额和营业利润还有巨大的提升空间,较高的研发投入强度可以显著促进企业盈利能力的提高;处于成熟期的企业盈利能力和产品性价比等多个因素有关,这时研发投入强度和企业盈利能力间的关系并不显著;处于衰退期的企业应集中资源尽快销售处于淘汰阶段的产品,防止堆积造成更大的损失,此时,投入大量的研发资源只会分散企业精力,造成资源浪费,使企业盈利能力进一步下降。

(二)启示

在企业的经营发展中,企业投入资源进行研发活动是值得鼓励的,适度、合理的研发活动有利于企业成长和发展。但企业在进行研发决策时还需充分考虑外部环境和自身状况,以免在研发决策上作出错误决定,导致企业最终走向覆灭。由前文的分析可知,处于成长期的企业适宜采用执著研发创新的激进型发展模式,加大研发投入力度,提高企业的研发创新能力,在产品成本和质量等方面领先竞争对手,获取更高的市场占有率,促进企业盈利能力的提高;处于衰退期的企业则应采取相对保守的发展策略,降低研发投入力度,避免低下的研发创新效率造成研发投入资源的浪费,引起企业盈利能力的进一步下降;而处于初创期和成熟期的企业,则应根据企业自身的具体情况并结合外部市场环境,明确市场定位,采取适合的发展模式。