基于知识图谱中医药诊治良性前列腺增生的可视化分析

2021-12-10温瞿华赵凡杨荣超敖永衡杨毅坚黄文杰张春和

温瞿华 赵凡 杨荣超 敖永衡 杨毅坚 黄文杰 张春和

1.云南中医药大学第一附属医院 昆明 650500 2.南通大学附属医院 3.浙江大学医学院附属第二医院

良性前列腺增生 (benign prostatic hyperplasia,BPH)是一种可由多种致病因素造成的,影响绝大多数中老年男性生活质量的常见疾病,其病理生理机制复杂。常见的症状包括尿频、排尿困难、尿失禁、尿潴留、血尿及因腹压增加引起的症状和全身症状等[1]。Wang等[2]2015年的报道显示,1989至2014年中国大陆40岁以上男性BPH总体流行率为36.6%,其中1998年BPH流行率为25.0%,2007年攀升至66.9%,而2008至2014年又有所下降。尽管在上述时限期间内中国大陆男性BPH流行率不大稳定,但不可否认的是,社会逐渐步入老龄化的过程中,BPH及其所致下尿路症状势必会给越来越多的中老年男性带来诸多身心困扰,并加重经济负担。

BPH一般归属于中医学“癃闭”“淋证”等范畴,也被称为“精癃”,中医药在诊治BPH方面具有一定优势,一般认为其病因病机是本虚标实,致病因素主要包括肾虚、湿热、脾虚、气滞、血瘀等[3]。中医药治疗手段呈多样化,如中药治疗、中药联合针灸治疗、针刺联合灸法治疗等[4]。目前,关于中医药诊治BPH的相关研究报道逐年增加,范围涵盖了病因病机、发病机制、诊断方法、药物干预研究等,但文献数量较大,尚缺乏系统的梳理总结,不利于读者形成整体性的认识,故本文对中医药诊治BPH的相关研究文献进行汇总,进而归纳、分析研究现状,并提炼出一些关键信息,是一项具有回顾性质而且可以启迪研究思路的工作。

CiteSpace[5]和VOSviewer[6]是较为常用的知识图谱分析工具。本文通过中国知网、万方数据库检索40余年来有关BPH的中医药文献,进行知识图谱可视化分析,梳理和总结研究进程及其中的热点,旨在为接下来的研究提供一定参考。

1 资料和方法

1.1 数据来源 以中国知网、万方数据库为数据来源,设置检索时间为1980年1月至2021年3月,在“中医学”“中西医结合”“中药学”学科目录下以“良性前列腺增生”“前列腺增生”“良性前列腺增生症”“前列腺增生症”等为关键词进行检索。

1.2 数据处理 文献去重后进行标题及摘要的阅读,剔除与前列腺增生无关及非中医药研究的文献,比如其他男科疾病、纯西医研究等。

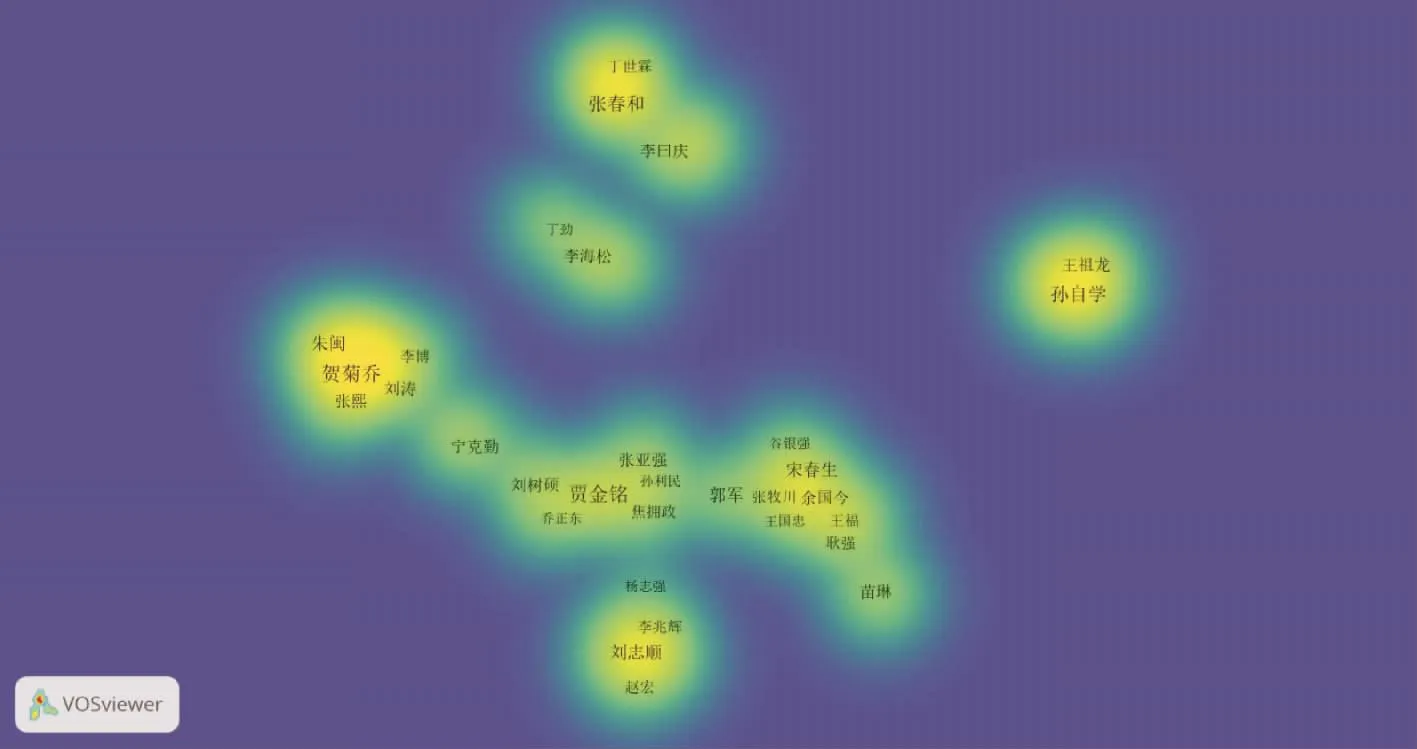

1.3 作者合作网络分析 利用VOSviewer软件进行作者合作网络分析,根据普莱斯定律:N表示核心作者最低发文量,M表示最高产量作者的发文量[7]。发文量为N值及以上为本领域的核心作者,计算得出本领域的最低发文量为4篇。通过VOSviewer软件得出相关的密度视图。密度视图可以直观地反映出研究对象之间共同出现的频次密度[8],软件将共同出现频率较高的作者聚集在一起,表明作者之间的联系较强。

1.4 关键词共现分析 关键词是对文章主题的高度概括,展现高频关键词有利于反映该领域的研究热点,基于对关键词的分析也可大致了解文章的主要研究内容[9]。在检索得到的中文文献关键词中剔除与检索策略相关的 “良性前列腺增生”“中医”“中医药”等关键词,并合并意义相同的关键词后,利用VOSviewer进行关键词共现分析,绘制核心关键词共现图谱。利用CiteSpace对关键词进行K均值聚类分析、时间线分析。CiteSpace设置参数为时间分区为1980至2021年,时间切片为1,节点类型为关键词。

2 结果

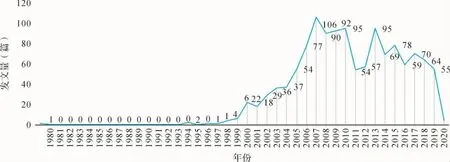

2.1 文献发表时间分析 通过对文献的查重及剔除,最终纳入文献1 276篇。对文献进行年发文量统计分析提示,在2000年以前,中医药领域中BPH相关研究报道较少,但从2001年开始文献数量逐渐增加;2001至2008年,年发文量持续增长;2009至2011年,年发文量虽有下降,但仍保持在90篇以上;2012至2013年发文量下降明显,但后续发文量又有所增长。而后的发文量基本稳定在平均每年73.2篇左右。根据统计图分析,当前相关文献年发文量较为稳定,基本稳定在59.3篇左右。见图1。

图1 中医药治疗BPH文献发文趋势图

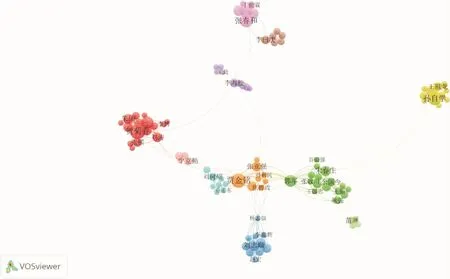

2.2 作者合作网络分析 纳入的文献共涉及2 631位作者,通过VOSviewer得出相关的密度视图及合作网络视图。见图2、3。由图可知,在BPH中医药防治研究领域内,已形成了一些较为稳定的学术团队,分别分布于北京市、云南省、湖南省、河南省等地,学术团队中的成员往往存在师承关系或者师出同门。目前,各类国家级、省级中医或中西医结合泌尿男科学术会议为学术交流提供了重要平台,但如图所示,不同团队之间学术合作研究报道尚较少见。

图2 作者合作密度分析

图3 作者合作网络分析

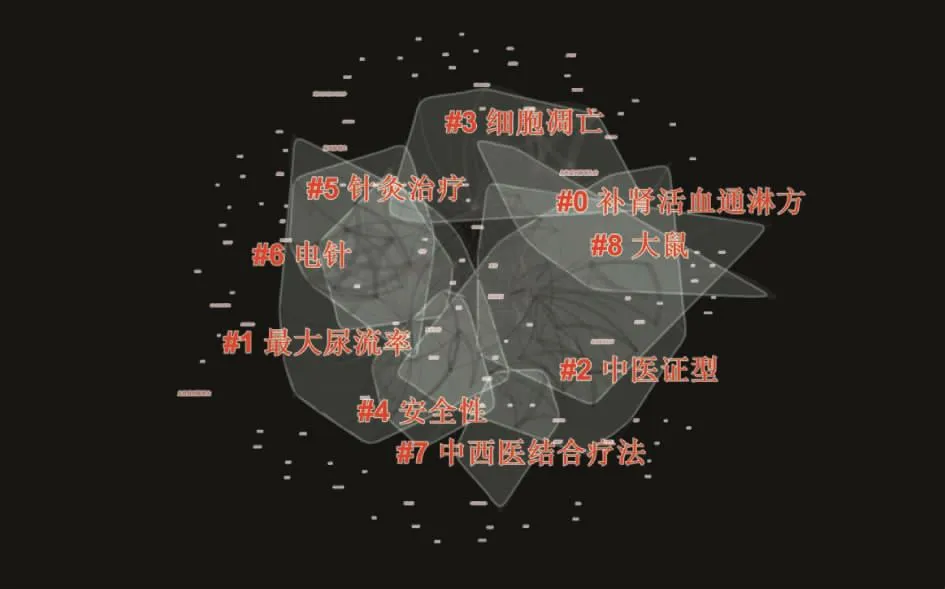

2.3 关键词共现分析 选取出现频次大于5的关键词。见图4。图中不同的颜色代表不同的聚类方式,圆圈及字体的大小与关键词的中心性有关,圆圈与字体越大,代表关键词中心性越高[10]。由图可知,关于BPH的研究重心为治疗方法研究,主要包括针灸治疗、中药治疗、中西医结合疗法。关键词聚类分析最终形成9个聚类。见图5。可以看出目前的主要研究方向包括:#0以补肾活血为核心的方剂配伍运用,#2 BPH的中医证型分布及规律,#4中草药防治BPH/下尿路症状的安全性,#5、#6针灸防治BPH/下尿路症状,#3、#8 BPH发病机制及中医药干预作用的实验研究等。

图4 关键词共现分析

图5 关键词聚类分析

以聚类标签为Y轴,关键词出现年份为X轴,生成关键词的时间线图谱。见图6。该图谱体现了各聚类中关键词的发展情况,反映了该领域的研究趋势。由图可知,从1980年到2021年,中医药治疗BPH的研究进程在不断变化。在疾病治疗手段方面,从中药治疗研究逐渐转变到针灸治疗研究;在疾病药物研究方面,从实验研究逐渐转变为临床疗效研究。

图6 关键词时间线分析

3 讨论

本文利用VOSviewer和CiteSpace软件,对1980年1月至2021年3月发表的中医药防治BPH的相关研究文献进行分析,目的是利用可视化途径,将40余年来BPH文献发表时间、作者合作网络及主要研究内容进行展示。

根据作者合作网络图可知,中医药诊治BPH形成了以李曰庆、贺菊乔、贾金铭、李海松、郭军、孙自学、宋春生、刘志顺、王祖龙、张春和等为学术带头人的多个较为稳定的学术团体,但各个学术团体之间的学术合作较少。李曰庆教授团队的主要研究内容是BPH的病因病机,其认为年老肾虚为BPH发病之本,瘀血内结为发病之标,本虚标实是病机特点,强调BPH的基本病机为肾虚血瘀,在临床中以补肾活血为主要治法[11]。贺菊乔教授团队的主要研究内容是前癃通胶囊治疗BPH,包括了实验研究、临床观察等;另外,该团队还对BPH的病因病机进行了研究,认为BPH的病机关键在于气虚血瘀癥积,中医治疗当以益气活血消癥为重,并创制了经验方益气活血消癥方[12]。贾金铭教授团队主要研究消癃通闭胶囊及黄莪胶囊在BPH中的应用[13-14],其中既包括了药物临床疗效观察,又包括了药物作用机制研究。李海松教授带领的团队主要研究BPH的治法治则,以温阳化气、活血消癥为BPH的主要中医治法[15]。郭军教授团队以滋阴通闭汤治疗BPH为主要研究内容[16]。孙自学教授和王祖龙教授团队的主要研究内容是前列安丸治疗BPH、补肾活血通淋方治疗BPH及中西医结合疗法[17-18],孙自学教授认为在BPH的治疗中,中医学和西医学都各有优势和不足,如果能做到取长补短,将中西医学有机地结合起来,将能够进一步提高BPH的临床疗效[3]。宋春生教授团队关注BPH的中西医结合治疗,其认为中西医结合治疗应突出中医特色,重视病症结合、宏观与微观结合的方法,通过构建BPH动物模型,开展实验研究,同时建立中医/复方疗效评价体系,并进一步优化中药制剂等[19]。刘志顺教授团队主要研究针灸疗法对BPH的临床干预作用[20]。

笔者所在团队以中医药防治BPH作为主要研究方向之一,近年来针对BPH的中医证候分布规律、病因病机,以及益气补肾、活血通瘀法(代表药物为前列通窍胶囊)对BPH的干预作用等开展了一系列研究。在中医证候分布规律研究方面,选取了540例BPH患者,最终发现肾阳虚证、瘀阻水道证、肾阴虚证为BPH的常见证型,且以复合证型、虚实夹杂证多见,其中肾虚血瘀复合证型患者居多数[21];BPH的病因病机方面,认为“肾虚”与“血瘀”在BPH的发生发展中起到了重要作用,并基于此初步形成了中医诊治BPH的相关专家共识[1,22];临床研究方面,通过多中心、随机对照试验,证实了益气补肾、活血通瘀法(前列通窍胶囊)治疗BPH的有效性及安全性[23];此外,基于对BPH合并其他疾病的研究,发现BPH与慢性前列腺炎存在着相类似的病机:肾虚血瘀,故在近期初步观察了前列通窍胶囊异病同治BPH和慢性前列腺炎的临床疗效,并针对BPH合并慢性前列腺炎进行了中医证候分布规律的研究[24-25]。

综上所述并结合关键词共现分析发现,纳入的文献中涵盖了BPH的病因病机、治法治则、药物疗效、药物作用机制、中西医结合治疗、针灸治疗等多方面研究,其中BPH病因病机主要包括肾虚血瘀、气虚血瘀、湿热阻滞等;治法主要包括补肾活血、益气活血、益肾活血利水等;中药方剂主要有补肾活血通淋方、滋阴通闭方、益肾逐瘀汤、补肾通窍汤等;除此之外,黄莪胶囊、前癃通胶囊、癃闭舒胶囊、前列冲剂、癃畅颗粒、前列安丸、前列宁胶囊、前列通窍胶囊等中成药也是治疗BPH的常用药物。另外,结合图5关键词聚类和图6关键词时间线分析可以发现,针灸治疗BPH的相关研究在近年来逐渐受到重视。当前关于针灸治疗BPH的研究主要包括文献研究、实验机制研究、临床研究等,常见的治疗包括芒针、火针、温针、电针、耳针、隔姜灸、隔附子饼灸、热敏灸、穴位敷贴、穴位埋线等[26]。值得一提的是,刘志顺教授团队关于针刺治疗慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征的相关临床研究成果分别于2018年10月和2021年8月公开发表于国际权威医学期刊 “Journal of Urology”(《泌尿外科学杂志》)和“Annals of Internal Medicine”(《内科学年鉴》)[27-28],这表明针刺疗法已愈来愈受到国际同行的关注与认可。笔者认为,基于科学严谨的临床研究方法学,通过合理规范的临床试验探索针灸对BPH/下尿路症状的防治作用,并进一步挖掘其机制,具有重要意义及应用前景。

综上所述,本文利用知识图谱对40余年以来中医药学领域内BPH相关文献予以了可视化分析,现认为在未来的研究中需重视以下方面:(1)应加强不同地区研究团队间的合作,多中心临床试验不仅可以获取更大的样本量,且其研究结果、结论说服力更强;(2)应进一步关注针灸治疗BPH的相关研究,目前针灸已受到国际认可,是中医药迈向世界舞台的重要桥梁之一,且针灸临床疗效可靠、安全性高,故加强针灸治疗BPH的临床与基础研究不仅具有应用前景,且意义重大;(3)应提高临床研究质量,中医临床疗效的优势往往建立在其“整体观念、辨证论治”的基础上,如何合理、科学地采纳临床流行病学和循证医学的理论和方法,进而运用于中医药防治BPH的临床研究,最终获得客观的研究结果,值得思考并践行;(4)应增强基础研究水平,进一步挖掘中医药防治BPH的物质基础及作用机制,并进行多学科交叉探索;(5)应重视BPH患者伴随的前列腺炎、BPH所致梗阻诱发的“膀胱问题”等,尽可能在治疗中发挥中医学“异病同治”的优势[24,29],落实“治未病”的理念等。