论藏族史学研究中文物史料的甄别与使用

2021-12-06程忠红

程忠红

(西藏大学,西藏 拉萨 850000)

史料是我们深化、架构、重现、识读历史的重要基石之一。正所谓一份史料一份话语,要贴近历史本相,就离不开对各种史料的甄别与应用。如何对藏族史学研究中文物史料进行去伪存真,成为从事西藏史学研究与应用使用最重要的基本功,更是藏族史学研究理论与方法形成的关键。

一、西藏文物史料概述

西藏文物史料是指在西藏地区社会历史发展过程中,由西藏各族人民创造的与其活动有关的、具有历史、文化、艺术和纪念价值的、能帮助我们认识、解释和重构历史过程的实物资料。传统藏族史学家对文物史料证史、补史的价值认知与践行相对于文献史料、口传史料而言较晚。从史料的使用类别与使用范围看,藏族史学界对史料的研究与应用经历了文献史料——文物史料——多种史料并用的发展历程。

西藏古代史是封建农奴史,无论是历史的研究范围、研究性质、研究特点均具有典型的阶级性,这一时期的文献史料因受功能主义的取舍标准和编辑方法等限制而存在局限性、主观性和偏颇性,传统藏族史学家对于史料的编撰、研究和应用,因大空间的文献史料和口传史料研究条件的制约,重佛教的文献史料和神话、传说内容的口传史料而没有对文物史料在反映社会总体发展与民族文化交流等方面给予应有的重视,使传统藏族史学研究长期附属于宗教史而处于边际地位,在宗教源流史的超世性、神话性与教法史的割据性、狭隘性、排他性等特征的影响下,史学研究已严重脱离应有的学科独立性和客观性,这既是藏族传统史料研究的特点,又是藏族传统史学研究的遗憾。成书于14世纪的《红史》首次开始了对异族史料的引用,这也标志着在西藏传统史学研究中,文献史料的引用已进入由内而外的时期,为文物史料的应用开启了新视野。

直至20世纪中期,近代藏族史学家根敦群培在国外游学中接触了西方近代史学研究理论与方法,深刻认识到文献史料本身所面临着断裂、残缺、不足等多重客观的局限性和著作者的史学宗旨、史学方法、治史态度、喜好意识、学术专攻等主观的局限性。因不满于传统的藏族史学研究而不断探索拓展新领域、挖掘新史料、尝试新方法。根敦群培在20世纪40年代撰写的《白史》一书,彻底改写了西藏传统的治史思想与史学研究客体,文中不仅大量引用最新发现的西域及敦煌藏文献史料、新旧唐书的汉文史料、苯教文献的非主流史料,还首次引用了吐蕃碑铭的文物史料,开创了西藏史学研究中对异族、异教、异区、异文、异类史料的选取、甄别与考订。根敦群培甄别与引用多种史料的创新之举,不仅奠定了藏族史学研究的新理论与新方法,更标志着西藏史学研究从单一的文献史料研究步入了文献史料与文物史料两种史料相契合的实证研究阶段,成为西藏史学研究中文物史料运用的开创者。

1959年西藏和平解放以后,西藏工委发布了《关于加强文物档案工作的决定》,并成立了“中共西藏工委文物古迹、文件档案管理委员会”,下设“文物管理组”(1965年改为西藏自治区文物管理委员会)。西藏文物管理机构的成立,不仅开启了西藏文物史料的保护与发展,同时也为西藏文物史料的研究与应用带来了新契机。

20世纪80年代,随着综合国力的不断提升,西藏自治区文管会向国内外相继推出“西藏珍宝”等大型展览。随后,布达拉宫的对外开放以及西藏博物馆的建成,为西藏史学研究呈送了几千件西藏文物史料,其中包括大量的陶器、石器、瓷器、玉器、造像、唐卡、圣旨、法旨、懿旨、公文档案、官印等。

20世纪90年代,西藏自治区文物管理委员会主编的《西藏文物精粹》和甲央、王明星主编的《宝藏中国西藏历史文物》(共五册),以史前、唐、宋、元、明、清、民国几个时期的发展为主线,甄选了西藏文管会、西藏博物馆、布达拉宫等文博单位的藏品实物。西藏自治区档案馆推出的《西藏历史档案荟萃》从五千余件档案中,精选从元代到1956年七百年间的历史档案文献、文物107件,辑录了西藏各时期的敕谕、令文、奏折、法旨、摄政颁令等档案及文物史料。

随着西藏考古事业的兴起与西藏文博单位的开放、图录画册的出版、文物展览展示等多种方式的文物史料共享,越来越多的西藏文物史料逐渐映入史学家的视野,引起国内外西藏史学研究的广泛关注,研究与引用文物史料成为西藏史前史、古代史、断代史、关系史等史学研究著书立说的重要史料之一。

二、西藏文物史料类别与特点

对于任何一个民族来说,文物既承载着本民族的灿烂与文明,又传承着本民族最为优秀的传统文化,是民族延续的历史根脉。同时,文物是历史与文化的沉淀,在明史、鉴史、补史中起着不可替代的作用。藏民族在人类历史的长河中创造了辉煌灿烂而又浩瀚如海的古代文明,存留着丰富的历史文化遗物,是完整的一脉文化体,是中华民族文化的重要组成部分,也是世界文化的瑰宝,为人类文化宝库留下了丰厚的遗产。文物存在的最终价值是被深入解读,通过解读,让人们感受人与人、人与物、人与自然的各种关系,明晰本民族的文化发展历程、文化发展成就,从而更好地开创文化发展的未来[1]。因此,客观地、广泛地、深度地释读文物,是开启人类文化与史学研究奥秘的一把金钥匙。

(一)史料类别

从时空分布上讲,西藏文物史料可分为史前考古史料、唐代吐蕃时期文物史料、宋代分治时期文物史料、元代萨迦时期文物史料、明代帕竹时期文物史料、清、民国甘丹颇章时期文物史料以及西藏和平解放后的近代文物史料等;从经济形态的分布上讲西藏文物史料可分为牧区、农区、林区三种;从文物形态上分类西藏文物史料可分为不可移动文物和可移动文物两大类,其中,不可移动文物包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、重要史迹、代表性建筑和保护的历史文化名城、街区、村镇等九大类,可移动文物则包括历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物六大类[2]。

西藏史前文物史料从时期上又可划分为旧石器时代、新石器时代、早期金属时代三个时期。史料来源主要有两个方面,一是源于西藏三次全区文物普查的成果,二是源于西藏考古发掘出土。文物普查获得的史前文物史料主要有石器、石刻、石窟、古遗址、古墓葬、古建筑等,考古发掘的史前文物史料主要有新石器时代的石器、陶器、骨器、铜器等。史前文物史料主要辑录在由西藏自治区文管会编印的内部资料——西藏各县文物志及文物普查者撰写的《藏传佛教寺院考古》《西藏文物见闻记》《古格故城》《西藏考古专辑》《西藏古代墓葬制度史》《西藏原始艺术》等学术专著中。

就文献史料与文物史料的内容与类型相比而言,西藏文物史料不仅时间跨度大,且形制包罗万象,显然优于文献史料的时限性与局限性。就文献史料与文物史料的现存藏量与潜在藏量而言,更是有过之无不及。20世纪70年代末,西藏正式启动了考古发掘,仅昌都卡若遗址一处就发掘了房屋遗址28座,石工具7968件,骨工具366件,陶片2万余片,装饰品50件,以及粟米、动物骨骼等[3]。尤其是21世纪以后,西藏田野考古从地表调查与采集开始转入科学的地下发掘,实现了历史性转折,其资源发掘量将是巨大的。考古发掘的新文物史料,又将会改变我们对西藏历史、文化、制度、习俗、经济、生态等多学科、多领域的认知。

公元7世纪藏文创制以来,西藏地区各时期的文物史料在类型与类别上更加丰富、细致。就西藏文物普查情况看,区内传世文物史料主要收藏在文博单位、档案馆和各大寺院中,如布达拉宫、罗布林卡、西藏博物馆和各地市博物馆、考古研究所、文物局以及各大寺院等。

西藏各历史时期的文物史料查阅途径主要有以下三种,一是可通过文博单位、档案馆、寺院公开出版发行的文物图录和画册;二是通过实地调研,了解可见陈列文物的基本情况;三是通过收藏单位的文物数字化建档及资源共享。

(二)史料特点

据2017年西藏地区文物普查统计数据显示,全区有文物点1700余处,其中石器点61处、古岩画20处、古墓葬群244处、古建筑1000余处(组)[4]。西藏作为文物资源大区,文物史料具有时空长、分布广、藏量大、种类全、特色突出等诸多特点。

西藏文物史料自旧石器时代至今,时空分布上万年,可为西藏考古、通史、区域史、断代史、专史等方面研究提供非常重要的第一手资料。西藏文物史料的分布十分广泛,在120多万平方公里的74个县级行政单位内均有分布。西藏文物史料的藏量巨大,仅西藏博物馆一家的文物藏量就达50万余件(套),其中唐卡藏量4000余件、造像藏量3000余件、珐琅器物藏量800余件、印章藏量300余方。文化文物系统收藏单位仅占文物点的百分之六左右,且大部分文物的收藏隶属于传统的寺院收藏。寺院文物资源,因目前没有系统建档和数据公布,我们无法得知寺院文物史料资源到底占据了西藏文物资源的比重有多少,但从现存寺院数量上可知寺院文物史料资源庞大,亟待数据建档、开发、保护和研究。西藏文博单位中,西藏文物史料不仅种类齐全,且名目繁多,可为历史学、民俗学、宗教学、文化学、艺术学等学科提供充足的史料资源。西藏文物史料最突出的特点在于它的地域文化特色和多民族文化交流的特色。独特的自然环境与人文习俗造就了西藏文物史料的地域特色,特殊的地理位置与历史背景,使得西藏地区早在史前时期就与地处祖国西南边陲以及南亚、西亚等地区的多个民族之间有过经济、文化、政治交流,从而使得多民族文化元素烙印在衣食住行等器物上。

三、西藏文物史料的甄别原则与方法

西藏文物史料作为西藏各族人民长期的活动遗物、遗迹具有极强的综合特性,若将西藏考古出土文物和传世文物作为史料纳入西藏史学的客体研究,就必须对西藏文物史料的甄别原则与方法作出科学探索和学术界定。

(一)甄别原则

1.始终秉持文物保护意识原则

西藏文物史料的稀有性和珍贵性以及文物本身所具有的唯一性和不可再生性,决定了文物史料保护的历史价值与文化价值。在西藏文物史料中有很大一部分属于国宝级文物,其中不少是孤品文物。我们在选择、使用、甄别文物史料的过程中,因研究需要有可能会接触到文物实物,并对文物本身进行图像采集或数据测量,这需要我们始终秉持文物保护的意识与原则,对不同类型文物的属性及保护规范有深入了解,切不可肆意纳取。

2.尊重历史,实事求是原则

文物史料遗存具有自身的规律性,对其甄别也具有规律性。只有充分把握西藏文物史料的时代特征和阶级意识,尊重历史、实事求是才能考察出文物史料的使用价值,在史学研究的时间和空间中成为剖析真相的利器,从而探析出史学研究客体与研究主体之间彼此相邻又彼此相远的错综复杂的关系,商榷并考证历史的本相。只有通过对多种史料、多角度、多视角、多层次展开相互印证的系统分析,对存在的历史异同问题进行考证辨析,澄清存疑,对讹误的问题,进行斧正,对错乱的问题进行厘定,才能寻觅出客观历史对文物史料的主导性,突破唯文献史料的研究,打破藏文史料的宗教义理、文学故事与历史纪实的史学研究范围和叙事传统以及文献史料发掘的瓶颈问题,最终求得历史真相。

3.去伪存真,物为所用原则

西藏文物史料的形成与传世,普遍存在阶级对立中意识史料的主观性与非阶级对立中无意识史料的客观性。如何扬弃文物史料中非历史的主观因子与非历史的客观因子,去伪存真物为所用,不仅是考验史学家们慧眼辨识真相的基本功,更是激发并获取文物史料价值呈现的关键。我们只有通过对西藏文物史料进行收集、整理、考证、鉴定,在相互印证、相互辨析中进行交叉研究、去伪存真,才能实现跨学科的旁征博引、剥离迷障见证历史,才能更客观、更科学、更全面、更贴近历史的本相。西藏文物史料的综合性特征,决定了对它的甄别与使用需要研究者具备社会学、人类学、民族学、历史学、文博学、金石学、文献学、考古学、宗教学、艺术鉴赏等方面广博的学科知识与史料甄别方法。

(二)甄别方法

关于史料的考证方法,唐代史学家刘知幾提出“博采”与“善择”的方法。清代史学家梁启超曾在《中国历史研究法》中列举了“事证”“物证”“理证”“推论”等多种史料考证方法。近代史学家刘家和提出在史料“异同”之间建起可比的辩证关系,实践于史料考证理论。德国史学家波恩海姆则提出,将史料考证分为内部考证与外部考证,通过对史料内外部相结合的两种作业方式,去衡量史料的断代与真伪,考证著作者引用史料、撰写史料的客观性及与历史相符的真实性。中外史学家对史料鉴别的方法进行了不断探索,这对于文物史料的甄别与使用均有指导意义。正所谓,没有比较就没有鉴别。对于文物史料的甄别与比较,无论是同类比较还是异类比较,无论是纵向比较还是横向比较,无论是业内比较还是跨学科比较,均是为了接近历史的事实与真相。对于西藏文物史料的甄别与使用,可采用以下几种方法。

1.文与物的互证法,即文献史料与文物史料互证

文献史料与文物史料对同一历史事实的反映和记载,由于意识伸张的侧重角度不同而有同有异。文献史料旨在呈现历史的意识化,文物史料旨在呈现历史的形象化。因此,它们之间既可以相互印证,又可以相互补充。西藏传统文献史料的宗教性、宗派性等特点,对于历史本身的记载很大程度上存在排他、敌视,甚至是忽视或删减等诸多缺陷,使得文献史料记载疑点和矛盾颇多,文物史料则可以对此做出指导性的判断。如,西藏传统历史文献中,包括丰富的伏藏文献,如何揭示伏藏文献古籍的人造目的与特点,就可以借助同时期的传世文物史料从形式、内容、特点上进行文与物的互证。另外,西藏文物史料的时空延续性与内容外延性,不仅可以重现已经失传的文献古籍,还可以帮助修复历史断层问题。历史本身具有客观的完整性,断裂的只是我们对不同层次历史的识读,也许是对历史本相认识的断裂,也许是对历史架构的断裂,也许是对历史解读的断裂。而文物史料可以是历史断裂的修复剂,能否将其黏连修复正是文物史料对我们提出的由内而外解读功力的考验。

2.物与口传的互证法,即文物史料与口传史料的互证

西藏口传史料资源丰富,既有申报世界非遗的《格萨尔》口传史诗、八大流派的藏戏剧目,也有各地不见经传的民间神话、传说、尸语故事,还有各种道歌传唱、谚语故事等文学口传史料,这些口传史料对历史的记载尽管存在失实的夸大性与神秘性,但仍然是历史点滴的折射与反映。在甄别口传史料的事实中,首先,可以对口传史料的来源与内容进行深入解读,从多个角度反思口传史料记述与传承的心理诉求,考察口传史料文本背后深层的历史问题,从而实现口传史料与再阐释下的历史构建关系。其次,可以通过与口传史料所说的同时期文物史料展开对比,发现两种史料之间存在的共性与差异性,在剥离宗教色彩、文学色彩的前提下透见一定的历史事实。

3.物与物的互证法,即文物史料与文物史料之间的互证

首先是同类文物史料跨时空的纵向互证。如,成书于16世纪的《贤者喜宴》与17世纪的《国王遗教》均详载了猕猴与罗刹女的创世之说,“猕猴变人”成为西藏人类起源故事中流传最广的原生记载。这一观点被藏传佛教吸收后,便衍生出西藏人类起源题材的壁画、唐卡、版画等多种艺术作品,并成为西藏人类起源的重要学说之一。但是,在拉萨曲贡遗址出土的陶饰中就已出现了“猴面贴饰”,也许一件出土文物史料并不能证史、写史,但至少在3500年以前,佛教未传入西藏之前,藏族先民对猕猴的认识已经形象地物化了,这对于我们认识猕猴的信仰与崇拜仍有一定的参考价值。

其次是同类文物史料跨空间的横向互证。如,现收藏于西藏博物馆的一件3500年前的铁柄铜镜,是出土于拉萨曲贡遗址石棺墓的遗物,也是目前唯一一件区内可见的早期金属时代的铜镜。此件铁柄铜镜的出土,曾引起考古界、史学界一度的关注热潮,学者们根据此件铁柄铜镜的形制与风格展开了西藏早期游牧文化与中亚游牧文化之间的交往史的研究。此件铁柄铜镜是中亚传入的舶来品还是本土的升级改造品,直接关系到西藏早期与中亚游牧民族交往史上限与下限的界定问题。同时也有学者,对我国中原地区及西藏周边地区发掘出土的同类铁柄铜镜进行了横向比较研究。可见,同类文物史料跨空间的横向比较研究,对我们开拓文化交流史的研究视野所具有的积极作用是不容忽视。

4.异类文物的互证法,即不同形态文物史料之间的互证

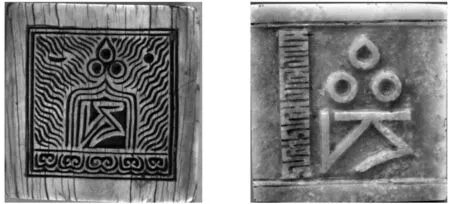

图1 图2

5.推理互证法,即通过制度与常理对文物史料的真实性甄别展开推理与互证

文物作为人类活动的遗物,显然具有明示和隐喻两种意识功能。依据文物史料的阶级意识表达,西藏文物史料可分为官方文物、民间文物、宗教文物三大类。每一种意识类型的文物史料都不会无缘无故地诞生与存在,它有着自己的使命与存世的理由。在对于文物史料所承载的历史信息分析中,需要研究者将文物本身置于大的历史背景下,从不同站位视角开展制度推理与常理分析,给予理性、客观、全面的考证,方能透见文物史料所要表达的真实意图,挖掘出文物史料的研究价值与历史本真问题。如,依据《大清会典》典章制度要求,对于官印颁赐的质地、尺寸、印文封号、钮制等均有严格管控。类乌齐寺作为达隆噶举派的支寺,在敕封清印上曾出现大肆改装的现象,将原颁的一方铁质、无台、图文合璧的方印,擅自改装成上嵌一方元代螭钮的玉印。对于从事西藏印章研究的初学者或相关学科的研究学者来说,势必会对典章制度、实物形制等产生文物史料的假象认识或疑惑。如果研究者不能依据当时的典章制度与常理进行推理,不能将文物本身置于大的社会背景与历史背景下进行综合考证,一旦就地取材地引用了文物史料的表象特征,势必会给后来参阅者造成以误传误的主观武断,甚至造成史学研究的失谨之误。所以,研究者只有通过对文物史料的不断探索与推理互证,才能将相似或相异的历史客体本相逐渐清晰化。

6.多学科交叉互证法,即运用多种学科知识开展文物史料的互证

将文物置于多学科的理论与方法中去探视其存在的合理性、主观意识性与真实可信性,最大程度地挖掘其贴近历史本相的价值,是常用的文物史料鉴别方法之一。譬如,在没有明确的断代信息条件下,文物断代辨识是踌躇艰辛的,但仍可依据相关学科知识对文物本身所呈现的器型、纹饰、质地、风格等多重相关因素给予剖析释读。如,无款瓷器的断代,可以通过胎釉、图像、器型、烧制工艺等内容信息以及同时代相关、相近的标准件来辨识该件瓷器文物的年代,还可以采用科学的文物鉴定新技术进行断代。以求证文物史料时间的真实性与合理性。再如,传统的绘画唐卡多数没有记述跋文,没有作者题记,没有文献记载,怎样才能对一幅唐卡做出正确的断代,事关研究者引用的可行性。我们既可以通过现代科技手段与方法对唐卡中的绘画原料进行鉴别,也可以通过不同时期的唐卡绘画风格进行借鉴和互证。再如,缂丝唐卡尤为名贵少见,可谓是“一寸缂丝一寸金”。布达拉宫和西藏博物馆均有元代人物缂丝唐卡收藏,如果我们不具备跨学科的基础知识,面对这样一件珍贵的文物史料,就不能理解织物唐卡作为藏汉民族文化交流的产物,是汉藏关系史的见证物,是历代中央政府对西藏地方治理的方略体现,不能理解织造工艺技术在汉藏文化交流中特殊的历史作用,也就无法在史学研究中引用这些重要的文物史料。

7.多重考证法,即对二手文物史料的引用需要进行再次考证

《步辇图》作为中国十大古代名画之一,是吐蕃时期藏汉友好关系的实物史料。某馆曾在历史专题展中展出过《步辇图》长卷的印影件,由于策展人员缺乏对实物的深入研究,将《步辇图》的分段序列混乱粘贴并向公众展出了一年多的时间,才有专家发现并给予了修正。这期间,如果有学者进行了实物的全文引证,带来的后果可想而知。所以,在对二手文物史料的引用与使用中,必须经过细心、耐心的再次研究与考证,切不可信手拈来。再如,相同印文的印章史料中,有原件印章、复制件印章、仿制件印章、使用件印章等不同存在形式,在没有标注印章来源的假象下,若考证印章实物的原件,就要求我们必须擦亮慧眼方能识别其中的隐喻与奥秘。对于已出版发行、发表的二手文物史料研究成果,所涉及内容是否客观、可信,同样需要再研究再甄别。

8.其他史料的互证法,即通过文物史料与其他史料之间展开互证

英国文化史学家彼得·伯克指出:“图像提供的证词对史学家是不可或缺的,因为图像必定会明确地涉及文本比较容易避开的问题。”[6]可见,图像不仅能作为插图和艺术品,而且在很大程度上可作为文物史料的旁证,以弥补若干领域材料的不足,甚至可以在一些历史研究中取代文献史料成为研究的主要对象。将图像作为佐证历史的工具,是二战以后历史学研究的新趋势。随着越来越多图像材料的发现以及需要运用大量图像材料的研究领域的拓展,如何运用、解读图像已经是历史学家面临的重要方法论问题。

四、结语

世界史学研究的转折与趋势启示我们,史学研究必须不断拓展新的视野与视角,不断发掘新的史料与方法,才能与时俱进,更接近历史本相。新时期的西藏史学研究有着自己的文化背景、发展历程和特色所在,随着研究成果大厦的奠基与建成,史料发掘已成为严重阻碍西藏史学发展的瓶颈问题。如何将丰富的西藏文物史料资源引入西藏史学研究客体,文物史料类型与特点的总结,甄别原则与方法的探索显得尤为重要。