扩心方治疗气阴两虚兼血瘀证扩张型心肌病患者的临床研究*

2021-12-04彭珑萍董艺丹魏易洪王佑华指导

吴 琼 彭珑萍 董艺丹 曹 敏 魏易洪 邓 兵 王佑华 指导 周 端

(上海中医药大学附属龙华医院,上海 200032)

扩张型心肌病(DCM)猝死率高,预后差,常以心 脏扩大及心肌收缩功能进行性降低为特点,临床主要表现为难治性心力衰竭、恶性心律失常、血栓栓塞、心源性休克甚至猝死等[1]。DCM病因不明,发病机制复杂,治疗始终缺乏针对性,通常集中于抗心力衰竭、纠正心律失常、抗凝及预防猝死等对症治疗,至今仍是导致心脏移植的主要原因[2-4],而中医治疗DCM在改善心功能、缓解临床症状及提高生存率等方面有一定的优势[5-6]。

多数学者认为DCM的中医辨证论治应按照心衰而定,其中多从气阴两虚、气血两虚、阳虚水泛、心脉痹阻这4个证型来辨证施治[7]。结合长期临床实践对于DCM发病演变规律的认识,上海中医药大学附属龙华医院名老中医周端教授认为DCM基本病机为“正虚(气阴虚损)邪阻(瘀痰水阻留)”,治以益气养阴、活血化痰利水,并设扩心方治疗。周师认为临床上DCM患者以气阴两虚兼血瘀证者多见,本研究将重点讨论扩心方治疗气阴两虚兼血瘀DCM患者的临床疗效,以期为中医药防治DCM提供新的理论基础和应用依据,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 1)诊断标准:(1)中医病证诊断:参照2002年版《中药新药临床研究指导原则》[8]中相关内容及国内心血管专家意见进行分析归纳。主证:心悸、气短、胸胁作痛(或闷)、疲乏、自汗或盗汗。次证:头晕心烦、口燥咽干、面色晦暗、唇甲青紫、颈部青筋暴露、下肢浮肿。舌脉:舌红少苔,或紫暗、有瘀点、瘀斑,脉沉细、虚数或涩、结代。具备主症中任意4项并同时具备次症中任意3项以上者,辅以舌脉者可诊断为气阴两虚兼血瘀证。(2)西医诊断标准:参照2018年《中国扩张型心肌病诊断和治疗指南》[9]相关内容制定。①超声心动图证实心室扩大和心肌收缩功能降低,其中LVEDD>5.0 cm(女性)和LVEDD>5.5 cm(男性),并且LVEF<45%,LVFS<25%;②排除冠状动脉粥样硬化性心脏病、风湿性心脏病、先天性心脏病、病毒性心肌炎及其他病因明确的器质性心脏病;③心功能Ⅱ级以上。2)纳入标准:符合扩张型心肌病的西医诊断,同时中医辨证为气阴两虚兼血瘀证患者;心功能分级为Ⅱ~Ⅳ级;年龄18~80岁;LVEF≤45%;试验观察期不能同时口服其他中药或者静脉制剂,不增加基础西药,并能坚持完成治疗及观察指标检测者;同意参加临床试验观察、签署知情同意书并注明日期。3)排除标准:有急性心肌梗死、冠脉支架植入术、冠脉搭桥术史;合并室性心动过速、Ⅰ度Ⅱ型房室传导阻滞等严重心律失常、肺栓塞、休克等危及生命的疾病者;合并严重肝肾功能不全、甲状腺功能异常、中重度贫血及电解质失衡者;妊娠期、哺乳期妇女;3年内有恶性肿瘤病史,预期寿命短于试验持续时间者;合并严重内科疾病者,如呼吸系统、消化系统、血液系统、免疫系统或可能给患者造成严重危险的疾病;过敏体质或是对常见药物过敏者;近期参加其他中药临床研究者或目前规律服用其他中药不愿停服者;合并有精神病,或中药治疗依从性差者。4)研究病例的退出与终止:(1)若在研究中出现严重不良事件,则根据医生判断后,停止对该病例的临床研究;(2)在研究过程中病情加重,或研究中出现了其他影响试验观察的病证,根据医生评估后,应该停止该病例的临床研究,此病例被归为无效病例处理;(3)若在临床研究方案设计或实施中发生了重要偏差,如患者私自同时服用其他中药或中成药制剂,不服用试验用药等,难以评价药物效应;(4)进入试验后发现符合排除标准的病例(如实验室检查不支持);(5)失访或患者未按时来院复诊。凡符合以上任何1条者均为退出和终止病例。

1.2 临床资料 选择上海中医药大学附属龙华医院心病科2018年1月至2021年4月门诊及住院气阴两虚兼血瘀证扩张型心肌病患者共72例,对照组与治疗组各36例,本研究已获得医院医学伦理委员会审核批准。试验进行过程中,对照组中因病情加重脱落1例,私自口服其他具有益气活血作用的中成药剔除1例,失访脱落2例,故脱落4例,最终纳入32例成功受试者;治疗组中因依从性差,不规律服用中药共剔除3例,因搬迁失访1例,病情加重脱落1例,故脱落5例,最终纳入31例成功受试者,本研究最终共纳入63例患者。其中对照组32例,男性20例,女性12例;平均年龄(59.38±9.75)岁;平均病程(3.24±1.89)年。治疗组31例,男性18例,女性13例;治疗组平均年龄(60.84±11.32)岁;平均病程(3.34±1.75)年。两组在性别、年龄、病程上差异不具有统计学意义(P>0.05)

1.3 治疗方法 参照《中国扩张型心肌病诊断和治疗指南》[9],两组均给予常规西药治疗。本研究中,根据病情具体予地高辛、氢氯噻嗪、螺内酯、硝酸异山梨酯、美托洛尔等治疗。治疗组在常规治疗同时给予中药扩心方治疗。处方组成:黄芪30 g,黄精30 g,丹参15 g,桂枝3 g,瓜蒌皮30 g,黄荆子9 g。辨证加味:气虚明显加党参15 g,生白术30 g;阴虚明显加灵芝9 g,生地黄12 g,白芍9 g;血瘀加川芎9 g,水蛭6 g,郁金9 g;水肿加葶苈子15 g,猫人参30 g,毛冬青30 g;喘甚加参蛤散[10-11],苏子 9 g,干地龙 12 g;心悸加甘松15 g,五味子9 g。煎服法:每日1剂,共两煎,早晚分2次温服,连服12周。以上药物均由上海中医药大学附属龙华医院中药房提供。

1.4 观察指标 1)临床疗效及心功能改善情况。治疗结束后,参照NYHA心功能分级标准[12]及《中医病证诊断疗效标准》[13]评判。显效:心功能分级较前提高2级,主要症状及体征明显改善;有效:心功能分级较前提高1级,主要症状及体征有所改善;无效:心功能分级无改善,主要症状及体征加重或者死亡。总有效=有效+显效。2)中医证候疗效评估[8]。治疗后4周,治疗后12周观察患者的中医临床证候并进行评分,计算疗效指数(n),n=(治疗前积分-治疗后积分)÷治疗前积分×100%。显效:症状、体征明显改善,n≥70%。有效:症状、体征均有好转,n≥30%。无效:症状、体征无明显改善,n<30%。加重:临床症状、体征均有加重,治疗后积分超过治疗前积分。3)明尼苏达心衰生活质量调查表(MLHFQ)及6分钟步行试验(6MWT)测评。分别在治疗前,治疗后4周,治疗后12周观察患者MLHFQ、6MWT变化。4)超声心动图、血清BNP检测。两组患者治疗前后行超声心动图检查,测心室舒张末期内径(LVEDD)、左心室收缩末内径(LVESD)、左室射血分数(LVEF),并检测治疗前后血清BNP水平。

1.5 统计学处理 应用SPSS24.0统计软件。其中计量资料以(±s)描述,若数据符合正态分布且方差齐,采取t检验;若数据不符合正态分布,采用Wilcoxon秩和检验;计数资料采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

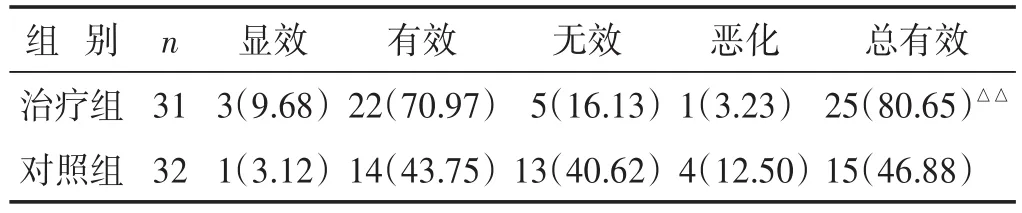

2.1 两组临床疗效比较 见表1。治疗后,治疗组临床总有效率高于对照组(P<0.01)。

表1 两组临床疗效比较(n)

2.2 两组中医证候积分比较 见表2。治疗4周后两组中医证候积分均较治疗前降低(均P<0.01),其中治疗组降低优于对照组(P<0.01)。治疗后12周后两组中医证候积分均较治疗后4周继续降低(均P<0.01),治疗组降低优于对照组(P<0.01)。

表2 两组中医证候积分比较(分,±s)

表2 两组中医证候积分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与本组治疗4周后比较,▲P<0.05,▲▲P<0.01;与对照组同时间比较,△P<0.05,△△P<0.01。下同。

组别治疗组对照组n 31 32治疗前30.71±6.00 31.94±7.45治疗4周后21.39±4.04**△△28.78±7.55**治疗12周后17.81±4.89▲▲△△26.25±9.11▲▲

2.3 两组中医证候疗效比较 见表3。对照组、治疗组中医证候疗效总有效率分别为46.88%、80.65%,治疗组疗效优于对照组(P<0.01)。

表3 两组中医证候疗效比较[n(%)]

2.4 两组单项中医临床症状(主证)疗效比较 见表4。治疗12周后,治疗组在6项主证改善上均较前好转(P<0.05),对照组在心悸、气短、胸闷(痛)、疲乏改善上较前好转(P<0.05)。治疗组在气短、自汗、盗汗3项主证改善上优于对照组(P<0.05或P<0.01)。

表4 两组治疗前后中医证候各单项积分比较(分,±s)

表4 两组治疗前后中医证候各单项积分比较(分,±s)

组别治疗组(n=31)对照组(n=32)时间治疗前治疗12周后治疗前治疗12周后心悸3.81±1.49 2.15±0.97**3.75±1.67 2.81±1.12*气短4.39±1.09 2.54±0.90**△4.06±1.19 2.94±1.44**胸闷(痛)3.81±0.95 2.00±0.98**4.19±1.28 2.63±1.56**疲乏3.94±0.81 2.39±0.80*4.50±1.34 3.43±1.37**自汗3.29±1.10 1.85±0.97**△△3.62±1.18 3.31±1.49盗汗3.03±1.14 1.46±1.07**△△3.19±1.12 3.19±1.33

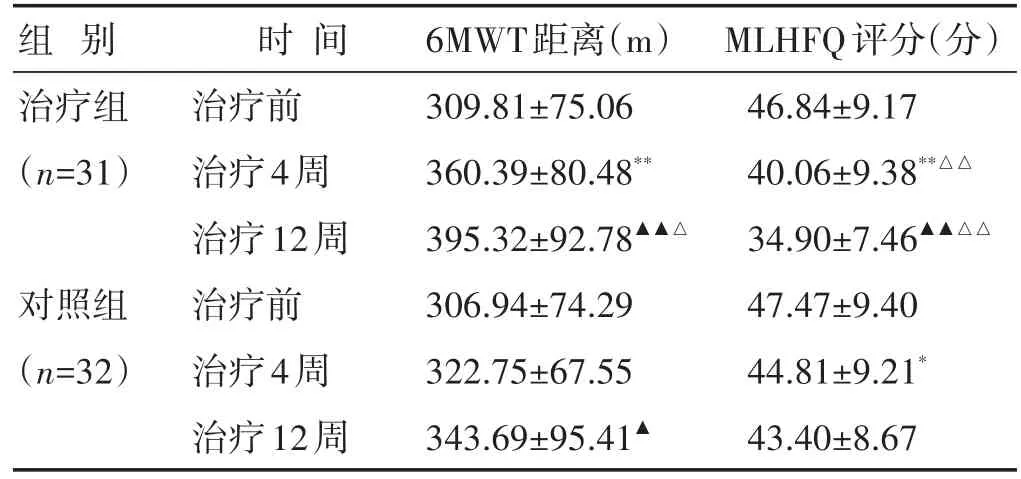

2.5 两组MLHFQ评分、6MWT距离比较 见表5。治疗后4周后,治疗组MLHFQ评分、6MWT距离均较前改善(P<0.01),对照组MLHFQ评分有所降低(P<0.05),6MWT距离无明显增加(P>0.05)。治疗后12周后,治疗组在MLHFQ评分及6MWT距离上有进一步改善(P<0.01),而对照组6MWT距离有所增加(P<0.05),MLHFQ上未有进一步改善。治疗组在治疗4周及12周后,MLHFQ改善均优于对照组(P<0.01),6MWT距离则在12周治疗后改善优于对照组(P<0.05)。

表5 两组MLHFQ评分、6MWT距离比较(±s)

表5 两组MLHFQ评分、6MWT距离比较(±s)

组别治疗组(n=31)对照组(n=32)时间治疗前治疗4周治疗12周治疗前治疗4周治疗12周6MWT距离(m)309.81±75.06 360.39±80.48**395.32±92.78▲▲△306.94±74.29 322.75±67.55 343.69±95.41▲MLHFQ评分(分)46.84±9.17 40.06±9.38**△△34.90±7.46▲▲△△47.47±9.40 44.81±9.21*43.40±8.67

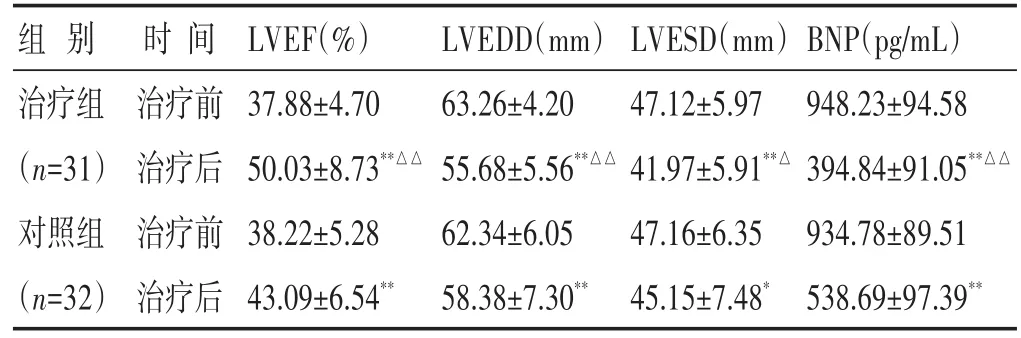

2.6 两组心超相关指标比较 见表6。治疗后两组LVEF、LVEDD、BNP均较前改善(P<0.01),治疗组改善明显优于对照组(P<0.01);治疗组LVESD较前明显改善(P<0.01),对照组有所改善(P<0.05),且治疗组改善优于对照组(P<0.05)。

表6 两组心超相关指标比较(±s)

表6 两组心超相关指标比较(±s)

组别治疗组(n=31)对照组(n=32)时间治疗前治疗后治疗前治疗后LVEF(%)37.88±4.70 50.03±8.73**△△38.22±5.28 43.09±6.54**LVEDD(mm)63.26±4.20 55.68±5.56**△△62.34±6.05 58.38±7.30**LVESD(mm)47.12±5.97 41.97±5.91**△47.16±6.35 45.15±7.48*BNP(pg/mL)948.23±94.58 394.84±91.05**△△934.78±89.51 538.69±97.39**

3 讨 论

DCM依据该病相关临床表现及发病特点,可归为“心胀”“心痹”“心水”等范畴[6,14]。结合长期临床实践对于DCM发病演变规律的认识,导师周端教授认为扩张型心肌病基本病机为“正虚(气阴虚损)邪阻(瘀痰水阻留)”。正虚以气阴两虚为主,邪实则为瘀痰水阻留。心气充足是心脏正常泵血的先决条件,心气虚衰是心脏功能开始衰竭的始动因素。周师认为扩张型心肌病患者除了心气虚外,合并阴虚证的并不少见,患者中大多有面部潮红、自汗盗汗、睡眠欠佳、形体偏瘦、舌红(暗)苔薄甚无、舌体瘦、脉细弱等共同特点。在心衰的形成过程中,气虚血瘀是基本病机,而在气虚的基础上可进一步发展为气阴两虚,或阳气虚衰,严重者甚至发展为气脱亡阴亡阳,而临床上以气阴两虚型患者多见,周师认为这可能与两方面原因有关。一方面,“阳化气,阴成形”,即物质属阴,功能属阳。“气虚则鼓动无力,阴亏则形体不充”,在DCM发生发展过程中,当属阴的物质不断地丢失,即产生了心阴虚,日久则阴损及阳,进而出现阳虚。故轻症DCM患者以气阴两虚证为主,这部分患者心功能分级多为Ⅱ级。而随着疾病的发展,阳虚患者会随之增加,但临床上症状较为明显的DCM患者中气阴两虚者也不少见,这就是周师认为的另外一个原因。即当心功能Ⅲ、Ⅳ级DCM患者来寻求中医治疗时,其中患者年纪普遍较高,且多正在或者已长期反复大量使用利尿药物或者温燥、淡渗等耗伤津液的中药,使得心阴愈伤,诚如朱丹溪所言“阳常有余,阴常不足”,张景岳亦有“善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷”之论述[15-16]。故周师在结合长期临床实践对DCM发病演变规律的认识后认为,对于DCM的治疗应以益气养阴辅以活血宣痹为主,并予中药扩心方治疗。

扩心方作为我院院内用于防治DCM的协定方,已在临床运用多年,且收到良好效果。课题组前期临床研究提示扩心方加载基础西药治疗可明显提高DCM患者心功能,改善其临床症状,并且部分患者再入院率明显下降,提示远期疗效较好[6]。本研究将从气阴两虚兼血瘀证入手,重点讨论扩心方治疗该证DCM患者的中西医临床疗效。扩心方由生黄芪、黄精、丹参、桂枝、瓜蒌皮、黄荆子组成。其中黄芪、黄精为君药,具有补气、滋阴填精作用;丹参、瓜蒌皮为臣药,具有活血化瘀、理气宽胸之功;同时取桂枝温阳利水之效,黄荆子平喘涤痰之功,以为佐药。全方从整体观念出发,标本兼治,共奏益气养阴,活血化痰利水之效。本研究显示扩心方联合西药基础治疗可显著提高气阴两虚兼血瘀证DCM患者临床疗效及心功能,其临床总有效率为90.32%,优于对照组的62.50%(P<0.05)。

血浆BNP是评估心力衰竭的重要客观指标之一,心脏超声是临床上评价DCM心功能及左室重构的常用指标,研究显示扩心方加用西药治疗可进一步提高气阴两虚兼血瘀证DCM患者LVEF,降低LVEDD、LVESD及BNP(P<0.05),且在改善患者心功能的同时,进一步缩小了心室腔,缓解心室重构。另外我们通过量表形式对患者中医证候疗效、MLHFQ评分、6分钟步行进行了一系列评估。与对照组相比,治疗组患者MLHFQ评分改善更优,6MWT距离进一步延长,且随着服用药物时间的延长,将有持续获益,这也提示加用扩心方在改善DCM患者生活质量、活动耐量上有明显获益。而在中医症状改善上,治疗组(80.65%)改善明显优于对照组(46.88%)(P<0.01),气阴两虚兼血瘀证6项主证症状均较前有所好转,且在气短、自汗、盗汗3项主证改善上优于对照组(P<0.05)。

本研究结果初步提示扩心方可明显改善气阴两虚兼血瘀证DCM患者临床症状,提高心功能,改善生活质量,后期我们将进一步展开大规模、高质量临床研究,并将对扩心方确切机制进一步探讨。