引领式协商:协商系统理论下党领导自治的新发展

2021-12-03张大维赵益晨

张大维 赵益晨

摘要:建党百年来我国基层治理体系日趋完善,自治作为党领导下基层治理体系的重要组成部分,历经四十年出现了明显的新发展。以中国村民自治发源地广西宜州木寨村的自治实践为研究对象,运用协商系统理论,在结构研究基础上更多从过程层面对党领导自治的内在机理进行深入阐释,基于对典型案例中三种自治样态的比较分析后发现,在选举后的基层民主实践中,党领导自治主要表现为协商自治的过程。根据协商系统理论的构成要素,可以将党领导自治的过程概括为引领式信息交互的协商,主要表现为党组织将元协商性质的话语实体在公共空间的传播引导至授权空间,在一定的协商程序中达成决断性共识的协商结果过程,形成引领式协商模式。引领式协商中党领导自治的关键环节体现了责任与授权的双重治理逻辑,即党组织将责任与授权分别作为公共空间与授权空间信息交互的纽带,以此确立了党组织在其中的治理主体地位,延伸并拓展了党组织的治理范围。由此可见,党领导自治不仅是一个结构性问题,更要从过程上牢牢把握住党对自治的领导权,这可以为基层治理实践中党的制度建设和机制创新提供参考和借鉴。

关键词:引领式协商;协商系统;党的领导;村民自治;治理逻辑

中图分类号:D6 文献标志码:A 文章编号:1004-3160(2021)05-0047-16

一、问题提出与文献综述

中国共产党历经百年之所以能够永葆青春活力,其中一条重要原因就是“不断总结经验、提高本领,不断提高应对风险、迎接挑战、化险为夷的能力水平”[1]。也因此,推进国家治理体系和治理能力现代化的过程在我国鲜明地体现为政党主导这一显著特征。[2]基层治理作为国家治理体系的重要组成部分,也一直是党建工作始终关注的话题。在这其中,基层自治在党领导下的实践已经形成了不少经验、典型和模式,理论也在不断丰富、创新和发展。

回顾党领导自治方面的已有研究,学界主要是从结构视角对党和自治的关系进行阐释,以党领导下的国家权力与乡村社会之间的互动为时间线索,主要分为政党下乡、政权悬浮和资源反哺等三个阶段。首先,在政党下乡阶段,徐勇指出,村民自治的产生是伴随着政权下乡和政党下乡之后民主下乡的结果,从中反映出一种持续不断地将乡村社会整合进国家体系,保持农民对国家认同的过程。[3]103-104但同时,正因为村民自治属于党领导下的国家体制内的组成部分,也不可避免地出现行政抑制自治的问题,村民委员会在党政意志的主导下逐渐行政化。[4]其次,在政权悬浮阶段,周飞舟指出,由于农业税的取消,这一阶段基层政权与农民的关系从过去的汲取型演变为悬浮型,[5]而魏小焕等人的研究也发现,同时期党组织在村民自治的领导能力、服务能力等方面日趋弱化。[6]随着近十年党和国家的战略重心进一步向农村地区转移,乡村成为发展和建设的重点领域,党领导的国家治理与村民自治的关系也迎来了反哺的新阶段。最后,在资源反哺阶段,对党领导自治的研究集中表现为优势补充、机制衔接和功能分类这三种观点。一是优势补充层面,章文光等人指出当政党意志通过国家权力重新下沉至乡村社会时,国家权力与村民自治的互动并未出现互斥,反而形成了“共栖”关系。[7]張大维从农民角度切入,提出在乡村振兴中既要强调政府主导,也要发挥农民的主体优势和内在潜力以激发更多治理活力。[8]而吴晓林则从社区党建入手,认为党的强组织能力一方面能以低成本撬动自治效能,[9]另一方面也能提供必要的主体补位和社会建构。[10]二是机制衔接层面,王伟进等人从历史传统出发,认为要把握好自治传统和现代政府角色之间的机制衔接。[11]徐建宇主张可将党组织下沉嵌入村民自治实现功能整合。[12]韦少雄发现创新机制建设有利于实现党群间良性互动。[13]张明皓等人的研究则整合了前述观点,认为应厘清党建和自治的边界,并推进机制整合和组织嵌入,以最终实现三治结合的目标。[14]三是功能分类层面,毛一敬指出要将行政服务、政治任务和自治事务分别归于政府、党组织和村委会这三类主体,实现均衡发展。[15]徐勇则提出应将地方政府、基层党组织和群众在统一框架下分类整合继而优化自治实践。[3]107

基于前述研究可知:首先,村民自治实践一直以来都是在党的领导下得以发展和壮大的,因而党的领导和村民自治是可以共同发展的。其次,随着党和国家的战略重心不断向农村倾斜,党对自治实践的功能性认知也从政治整合、社会整合逐步向基层治理演变,这促使村民自治在现阶段有了更丰富的实践内涵和研究空间。最后,从治理层面考察党对自治的领导,前述结构视角的研究多从权力互动、主体优势、机制嵌套等方面展开论述,但同时该视角在一定程度上弱化了对党领导自治具体过程的考察。

因此,在已有的结构视角基础上,进一步从过程视角来分析党对自治的领导何以提升基层治理能力是本文试图深入探讨的话题,并将协商过程作为观察党领导自治的主要切入点。之所以选择协商过程进行考察,是因为协商民主一方面属于村民自治实践的重要组成形式,其实际价值蕴含在村民自治过程之中[16];另一方面也在自治实践中发挥着破解基层非对称参与格局[17]、激活和吸纳社会力量的社会治理效能[18]。正如习总书记所指出的,“在人民内部各方面广泛商量的过程,就是发扬民主、集思广益的过程。这样做起来,国家治理和社会治理才能具有深厚基础,也才能凝聚起强大力量”[19]。

针对过程视角,已有研究主要从运行特性与要素构成两方面对协商过程进行了考察。一方面,从运行特性看,唐娟等人认为过程的规范性有利于协商效能的提升。[20]党亚飞等人依据协商过程的利益需求和治理成本不同划分出四类协商单元类型。[21]李华胤等人从协商过程的权威整合、主体参与和程序完善等方面归纳出权威引领式协商。[22]另一方面,从要素构成看,陈亮等人提出了协商过程中话语和议题契合度的问题。[23]韩志明从主体、对象、制度和成果对协商过程予以了分析。[24]杨中艳从具体协商程序分析了党组织的领导机制。[25]张大维则利用协商系统理论依据协商质量[26]、特征表现[27]、要素组成[28]、社区能力[29]等方面运用不同的要素框架对协商过程予以了考察,不仅提出了“党领群议”的“引领式协商”模式,还进一步构建了“要素-程序-规则”高质量协商系统评量和发展框架。[30]

综上所述,已有研究尽管触及了城乡居民自治中的协商过程,但还未较好回答在协商治理实践中党领导自治的内在机理这一关键问题。本文以中国村民自治发源地广西宜州的木寨村村民自治实践为研究对象,一方面,试图回答基于四十年的村民自治发展,宜州的自治实践拓展出的协商自治新经验是什么;另一方面,尝试在对其自治实践样态分类梳理的基础上,结合协商系统理论对党领导自治的机理予以阐释,并由此延伸出基层协商实践的治理价值和空间。

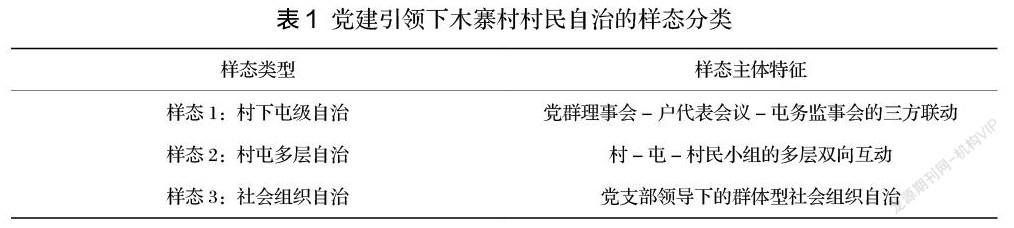

二、一体化协同:党建引领下木寨村村民自治的多元样态

1980年,现广西河池市宜州区屏南乡木寨村的村民自发选举产生了全国第一个村民委员会,村民自治从该地兴起,宜州便成为我国村民自治的发源地。四十年后,宜州入选全国首批乡村治理体系建设试点单位。木寨村隶属于宜州区安马乡,在继承村民自治传统的基础上,不断创新乡村治理形式,先后荣获自治区“先进基层党组织”、自治区“五星级村党组织”、自治区“五星级村委会”、“全国文明村镇”等荣誉称号。该村的村民自治典型经验曾被总结为“党领民办群众自治”工作模式、“引、放、议、评”四步工作法,以及阳光议事六步法等,这些总结虽有特点但仍有拓展的空间。结合已有经验概括和笔者实地调研,本文试图首先从其村民自治的具体样态出发来提炼其新发展。通过整合木寨村村民自治经验做法的主要内容和具体流程,并依据木寨村村民自治实践的主体特征将其划分出三种样态,具体包括村下屯级自治、村屯多层自治以及社会组织自治(见表1)。

(一)村下屯级自治

木寨村的村下屯级自治是指自然村自治,这里屯的概念并非《村组法》规定的村民小组,后者在木寨村是指那些根据各屯内部历史演变所形成的更小的自治单元。屯级自治在木寨村,乃至宜州区的自治实践中都占据着重要位置,这是由于宜州丘陵分布较为密集,自治单元的选择难免受到客观条件约束;同时,村民自治作为群众首创精神的产物,也必然会以利益关系和日常交往为自治纽带,从而把自然村作为相对集中的自治单元。也因此,在木寨村的自治实践中,屯级自治是最具特色和标志性的实践(见图1)。

就其内容来看,党群理事会的制度安排是屯级自治的关键组成部分。党群理事会是发挥主要管理职能的屯级自治组织。木寨村的10个屯中,有7个屯分别只有1个村民小组,理事会成员基于屯内直选,依票数高低依次当选为村民小组长和村民代表,并推选其中党员为党群理事长或副理事长,鼓励其与村民小组长、村民代表实现“一肩挑”;而另外3个屯由4-5个村民小组组成,首先通过村民小组组内直选,依票数高低依次当选为村民小组长和村民代表,然后召开新一届村民小组正、副组长会议,按屯级职数协商推举新一届党群理事会成员,鼓励“一肩挑”。这一制度创新将屯级党组织、村民小组长和村民代表整合为一个自治组织,使屯内的村民小组在屯级党组织的领导和村民代表的支持下有了更多能动空间;同时,理事会成员的屯级村民代表身份也赋予了党群理事会一定意义上的代议制特征——屯内的小问题可直接交由党群理事会自行商讨解决,而涉及利益相对更广、产生影响相对更大的议题则按照屯级协商议事程序予以讨论。上述两点的机制创新极大激发了屯级自治组织的实际执行能力。如某屯党支部书记所说,“以前屯里面的大事小事都得开大会,村民小组长不愿意,村民自己也烦,成立党群理事会后,小事情交给理事会决定即可,大事情再开大会”。

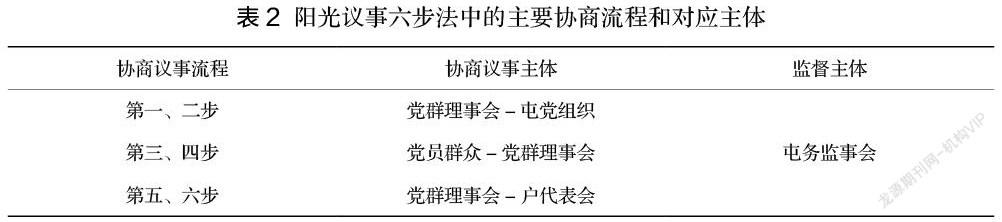

与此同时,作为屯级议事主体和监督主体的户代表会议和屯务监事会也在屯内相应组建,前者由每户选派至少一名代表与会组成,后者则由屯内村民推选产生并对村民负责。此二者与屯级党组织、党群理事会相结合形成了屯级民主议事程序——阳光议事六步法(见图1)。将该议事程序进行拆解后可以简单划分出三个正式协商议事流程。流程一体现在第一和第二步,即党群理事会把从村民处收集的议题交予屯级党组织召开联席会议共同协商,讨论出初步方案;流程二体现在第三和第四步,即屯内党员群众把初步方案的相关意见交予党群理事会,并形成第一轮方案,提请村“两委”审核并得到反馈后,由党群理事会与屯内党员群众再进行协商讨论并拿出该议题的最终方案;流程三体现在第五和第六步,即党群理事会将最终方案交由户代表会议协商讨论,若通过则上报“村两委”备案并予以执行。在这三个协商议事流程中,屯务监事会成员要全程见证并监督(见表2)。

(二)村屯多层自治

以屯级党群理事会为连接点,分别向上和向下延伸,可以看到木寨村更为立体化的村民自治图景(见图2)。其中,由屯级党群理事会向上可以延伸到村级自治组织,包括了村民委员会(受村党组织领导)、村民代表会议以及村务监督委员会,与屯级党群理事会、户代表会议、屯务监事会刚好形成对应关系;同时,由党群理事会向下可以延伸至村民小组这一从人民公社时期生产队演变而来的自治组织,主要用于处理小组内部集体经济和常规性公共事项。

一方面,自上而下看,经组织整合、身份整合、职能整合之后的村屯自治组织体系从结构层面更加突出了党的领导作用。首先,村屯两级的党组织以民主选举形式与同级管理主体进行了组织整合。村级通过村“两委”换届选举实现了村党组织书记和村委会主任的“一肩挑”,而屯级则通过“一票三选”或“一票两选+协商”的形式产生党群理事会成员,并推选其中党员担任理事长或副理事長。其次,以村民代表为衔接,将屯级党群理事会成员同村民代表会议成员进行了身份整合。如前文所述,因为所有当选的党群理事会成员即为本小组村民代表,因而可以直接代表村民小组参与村民代表会议开展协商议事,继而将屯级党群理事会成员与屯级村民代表的身份合为一体,党员便可在其中发挥更大作用。最后,村务监督委员会和屯务监事会实现了职能整合。从产生方式上看,村务监督委员会有相应文件规范了其产生方式和党组织的领导方式,[31]而屯务监事会则属于屯内村民自发推选产生的自治组织,并没有规范性指导意见。因此木寨村以监督职能为连接点,将村务监督委员会与屯务监事会的职能工作予以整合,屯务监事会除对村民负责外,还要定期接受村务监督委员会的工作指导并向其汇报工作情况,并由此实现了党对屯务监督工作的引领。

另一方面,自下而上看,各层级自治组织在处理公共事务的过程层面实现了党领导下的协商议事多层联动。其一,是根据公共议题的涉及范围和重要程度形成了从村民小组、党群理事会、村“两委”的垂直联动协商机制。当公共事项能够在村民小组范围内处理时,便由村民小组长在组内召集户代表参与村民小组会议,按照村民间约定俗成的一般程序开展非正式协商解決;当议题牵涉多个村民小组或议题过于复杂时,屯级党群理事会便有调解指导工作的相应义务,可按照议事程序开展协商讨论;同理,当议题涉及到多个屯或在屯内难以解决时,便继续交由村民委员会、村民代表会议按照程序协商解决。这种自下而上的垂直联动协商机制既契合了问题解决的实际流程,同时也在不同层面的协商过程中发挥着党组织的领导作用。其二,是村民与党组织领导下的多层自治组织形成的协商互动机制。村民可根据实际需要向村民小组、党群理事会、村民委员会等不同层级的自治组织反映自身诉求;同时,村屯各级自治组织成员在党组织领导下可以通过不同自治组织职能有序参与协商议事,推动结果达成和实施,回应村民相应诉求。

(三)社会组织自治

木寨村的社会组织发展得益于河池市宜州区的政策环境引导,其中木寨村老人协会的发展极富特色。老人协会设立的初衷主要是根据宜州区农村老龄人口较多、治理资源短缺的现实情况,用于整合村屯老年群体,实现老年互助、文娱带动的社会文化组织。而木寨村依托屯级老人协会的自治经验,逐步发展壮大为覆盖到全村老年人口的村级社会组织(见图3)。

该组织的特色之处在于,除通过自治形式开展老年人群体的日常文化活动外,在上级部门支持下成立了协会党支部,从而将部分的治理权限下移,提升了老人协会的相应治理能力。协会成立了以协会领导班子和优秀党员为成员的老年人维权调解小组,运用村民间约定俗成的议事程序协助村委会、屯级党群理事会实际参与涉及老年人相关利益财产纠纷或生活虐待等问题的协商过程,这在敬老爱老传统氛围浓厚的宜州农村中发挥了较好的治理成效。截止2019年,木寨村因老人引起的家庭财务纠纷或虐待老人事件全面消除。同时,除维权调解外,木寨村老人协会在党支部领导下带动村内老年人积极开展村庄公益事业和移风易俗活动,既为老年群体提供了发挥自身价值的空间,也取得了良好的治理效果。

综上可见,木寨村的自治实践尽管由不同主体特征呈现出多种自治样态,但通过对这三类样态大致梳理后不难发现两个共同之处。一方面,三类自治样态尽管也通过一系列机制建构出相对完整的自治组织体系,但自治组织体系的运转过程无一例外是通过协商来实现的。协商过程或是在规范化的正式制度内开展,又或是在非正式的临时性纠纷调解中出现,已成为村民自治在选举后民主实践的主要实现形式。另一方面,三类自治样态之间尽管层级不同,形式各异,但表现出鲜明的一体化协同特征,不同的自治样态在不同层级中发挥着重要作用的同时彼此之间还实现了有效衔接,而衔接的关键点就在于党组织主导作用的发挥。得益于木寨村在自治组织设置上的优化和调整,党组织在协商过程中便于通过多种渠道广泛参与各类协商议程,并有效发挥引领作用,进一步强化党对自治的领导力。

根据两方面的总结,可以看出党组织在木寨村的协商自治方面发挥的重要作用,是对以往自治经验的继续突破和超越,值得借鉴推广。然而,不同地区的自治实践总有自身的发展阶段和独特之处,仅仅只是将做法复制未必能够起到相同的效果。那么,是否能够从木寨的经验做法中提炼出党有效领导自治的一般性机理?由此,本文结合协商系统理论,试图还原木寨村协商自治实践的内在机理,并回答党组织在其中是如何发挥着关键性领导作用的。

三、党引领协商:协商系统中党领导自治的信息交互机制

在总结并梳理了木寨村村民自治的经验做法后发现,党的领导作用一方面确实可以通过村屯自治体系的结构性安排发挥引领作用,另一方面更为重要的是,自治体系的运作主要通过协商自治实现了有效运转。所以,要深入考察党对自治的领导需要从过程层面逐步展开,详细解析其过程要素和具体环节。于是,本文选择将协商系统理论作为切入视角,便于直观地从过程层面考察党领导自治的实践进路。协商系统理论认为,协商的决策过程以及结果的合法性不在于某一个论坛或机构,而是在不同情况下由不同组成部分之间共同承担这一进程。[32]在协商系统理论的代表学者约翰·德雷泽克(John S.Dryzek)看来,协商系统具体包含了以下六种要素[33],即公共空间、授权空间、传播、问责、元协商和决断力(见表3)。

结合木寨村村民自治的经验做法,本文将协商系统的六要素进行关联性整合后发现,其中存在着明显的信息交互机制(见图4)。信息的概念一般意义上可以简单理解为话语表达,例如聊天群中的各种消息等。但在协商系统的语境下,信息被视为具有元协商特质的协商实体,简单来说,如同约翰·帕金森(John Parkinson)所言,就是一些既可以规范化的、权威式的,也可以是经验的、感性的,共同构成了协商议题的话语线索的语句链。[36]

从理论上看,这些语句链尽管出现在日常讨论中,但因其是具备元协商特质的话语实体,从而在非协商性的一般场合中也间接产生了协商效果,在相对更加宏观的层面推进了协商进程,而这些日常话语的讨论过程自然理应被视为整个协商进程的一部分。[37]这便是协商系统的重要理念。具体而言,一方面,日常讨论的信息背后所表现出的元协商特质能够更加合理地解释一些看似默契的正式协商过程。在公共空间中,具有元协商性质话语实体所蕴含的价值尽管不同于正式协商会议那样可以形成一个有效约定,然而,公民之间讨论公共事务的日常谈话(everytalk)却可以为正式的协商决策或是那些看似没有复杂决策过程的集体行动埋下伏笔。[38]另一方面,接受正式协商场域外存在的元协商话语实体,并纳入授权空间是对弱势群体意见的包容和尊重。对于弱势群体而言,要么是因为不愿意在正式协商中承担发言带来的风险,要么是因为无法将自己的利益表达清楚,从而导致其在正式协商中往往缺少话语权。所以,一旦忽视了正式协商场所之外的话语实体,弱势群体的立场就有被遮蔽的可能。[39]因此,在协商系统的信息交互机制中,这些日常生活中具有元协商性质的语句链自然要作为公共空间和授权空间信息交互的重要实体,在公共空间与授权空间中形成良性互动,实现整套机制的运转。

同样地,立足木寨村的村民自治实践,在协商系统视角下也可以理解为信息在各类机制中传递和互动的过程,即输入到公共空间的一些具备元协商特质的话语实体基于问责制度和信息传播实现了与授权空间的信息交互,再经过授权空间一定的协商程序,达成了决断性共识的协商结果。这一过程既解释了协商系统视角下的信息交互机制,同时也阐明了木寨村村民自治中协商自治过程的运行逻辑。这其中,党领导自治的关键就在于党组织能够从公共空间中识别那些具备元协商特质的话语实体,并引入授权空间。在此基础上,经过一定的合法程序使其成为具有授权性质的协商议题,再依托机制建设开展正式协商,以达成协商结果。由此,基于木寨村三种自治样态的具体实践流程进行分析,介于公共空间和授权空间的党组织在发挥着明显的引领式信息交互的作用(见图5)。

结合木寨村的三类自治样态来看。首先,对于屯级自治而言,阳光议事六步法已经十分明晰地展示了引领式信息交互的具体过程。村民诉求所表达的信息被党群理事会吸纳,然后经过与屯级党支部、屯内党员以及村委会的反复研讨,形成最终的协商议题,并交由户代表会开展正式协商,最终达成协商结果。其次,对于由屯级自治延伸出的村屯多层自治而言,同样有明显的引领式信息交互过程。一方面,村民可以根据自身需要将利益诉求或问题向村民小组、屯级党群理事会或村委会提出;另一方面,后者也可以在日常过程中收集并吸纳村民中的问题。之后通过各自协商程序予以开展,根据问题的复杂程度和波及范围形成了联动协商机制,并根据不同层次的协商程序开展议事流程并形成协商结果。其中,尽管党员人数难以覆盖所有村民小组长,但由于村民小组正、副组长基本都属于党群理事会成员,因而在村民小组的协商自治过程中自然会将难以解决的问题直接过渡到党群理事会协商解决;同时,村屯两级自治体系有更完善的制度和程序建设,党对自治的领导作用更加直接,自治过程相较于村民小组也更具主动性。最后,对老人协会这一社会组织而言,从公共空间关注并形成的协商议题有更加明显的群体特征,但其原理依旧相同,协会党支部领导下的维权调解小组在收集信息后,通过民间约定俗成的非正式协商程序主导或协同参与到相关问题的协商讨论中,并达成协商结果。

以协商系统理论下的引领式信息交互机制透视木寨村三类村民自治样态的协商自治过程可以发现,三类自治样态的协商自治在引领式信息交互机制中得到了更为完整的机理阐释,并能够进一步归纳为:党组织将元协商性质的话语实体从公共空间的传播引导至授权空间,在一定的协商程序中达成决断性共识的协商结果的过程。基于此,可将这种依托引领式信息交互机制所形成的协商模式提炼为引领式协商。在引领式协商中,党对自治领导的关键在于从公共空间中识别具备元协商特质的话语实体,并引入授权空间的过程;同时,本文试图进一步论证,正是这一关键过程提升了党对基层的治理能力、强化了治理效能。

四、责任与授权:引领式协商中党领导自治的双治理逻辑

基于前文的分析可知,引领式协商中党领导自治的关键环节在于从公共空间到授权空间形成引领式信息交互的过程,这既是协商自治的开端,也是党领导下自治体系运作的起点。由此也引发另一个需要解释的核心问题,党组织在引领式协商中究竟是如何发挥治理能力,又是如何产生治理效能的。要回答这一问题,就必须将党领导自治的过程聚焦在实现两类空间信息交互的这一关键环节上,该环节由两个关键要素——问责与传播构成(见图4)。因而,以下将重点探讨这两个要素与基层治理之间的内在联系,并分别以责任和授权为切入进行分类解读,深入剖析引领式协商中党领导自治的双重治理逻辑。

(一)协商空间的责任性连接:巩固党组织主体地位

责任是现代政治实践的核心概念之一,责任政治是民主政治的有机组成部分,甚至可以被理解为民主政治的替代性概念,[40]而问责与避责则是责任政治的一体两面[41]。结合木寨村的自治实践来看,对于三类自治样态而言,对自治组织中党员的问责过程有着明显的雙重性,一方面体现为来自自治的主体责任,而另一方面则来源于党员的政治责任。而正是这种双重性的问责过程和责任意识使得基层党员主动将公共空间与授权空间连接起来,作为支点巩固了党组织作为协商自治的主体地位,夯实了党的基层治理基础(见图6)。

一方面,从自治的主体责任出发,问责是基层民主实践的要件与前提。已有研究提出了公职人员影响公众感知性偏好的相关因素,具体包括了公职人员倾听公民偏好的倾听能力、根据公民偏好调整决策的协调能力、以及为公众提供可信解释的回应能力等三个方面。[42]而村民自治的民主选举过程促使党员必须学会倾听、协调以及回应等能力以改善公众的感知性偏好。只有在提升公众形象并通过民主选举的合法程序后,基层党员才有可能成为自治组织的核心成员。因此,必要的倾听、协同和回应能力是自治制度对党员履行公职责任的普遍性要求。而以引领式交互机制来解释木寨村的三种自治样态可以发现,对自治组织成员中的党员而言,他们均被要求能在公共空间中倾听并理解民众所具备元协商特征的话语实体,并在授权空间中适时地通过党内步骤协调转化为协商议题,再按照相应协商程序达成决断性的结果来回应民众意愿。而在此过程中,那些具有责任意识的公职人员同样能够将公共空间与授权空间连接起来,实现引领式信息交互的过程。正是基于这一点,木寨村在后备党员人才的挑选过程中,也十分注重考察在自治组织任职的非党员村民,通过吸纳这些党外人才来巩固党的执政基础。

另一方面,就党员的政治责任而言,问责无疑是落实党的路线方针政策和贯彻重大决策部署的重要保证。近年来,针对农村地区党和国家不断深入开展顶层设计,从脱贫攻坚到乡村振兴,从人居环境整治到乡村建设行动实施,每一步的政策推进都需要全党上下协调一致,从中央到地方层层落实。这其中,农村党组织处在党的方针政策执行的最前沿,面对的是最为现实而复杂的脱贫问题和治理难题。而要落实好党的政策方针,肩负起党员的政治责任,就要求党员必须深入农村、深入基层。如同习近平总书记所强调的,“党支部和村委会的干部,生活在乡亲们中间,生产在乡亲们中间,整天同乡亲们打交道,党和政府的好政策能不能落到实处,他们的工作很关键”[43]。因而,要肩负起作为党员的政治责任,就要求基层党员必须主动从授权空间中主动融入到公共空间中去,理解大家对党和国家政策的疑虑和问题,转化为可以在授权空间中去协商解决的出路和办法,在引领式协商中将党和国家的惠民政策变为群众真实可感的发展成就。

虽然在引领式协商中公共空间与授权空间的信息交互并非是必然连接的,但要实现这一连接过程,身为党员的自治组织成员既要履行自治的主体责任,倾听公共空间并通过授权空间的法定议事程序予以回应,也要承担起党员的政治责任,主动从授权空间中融入到公共空间,把问题带回授权空间通过协商程序逐步解决。而这一连接过程无疑是确立党在协商自治中的领导作用的关键支点,同时也必然是党组织夯实治理基础、提升治理能力的重要前提。

(二)协商空间的授权式围拢:延伸党组织治理半径

授权这一概念存在不同解释,或是由人民委托代理的立法授权,或是简单理解为国家授权。[44]而在我国的具体实践中,由于党以人民根本利益为本的执政基础决定了其执政的合法性地位,[45]因而除上述两种对授权的解释外,党组织也存在一定的授权形式。结合木寨村的自治实践,这种授权形式在上述公共空间和授权空间的传播过程既体现在村屯等自治单元,也体现在老人协会这种自治性质的社会组织之中。而透過协商系统可知,这种授权形式本质上是一种基于党组织内部传播实体互联的授权空间的下沉。而在引领式协商中,正是木寨村党组织的授权形式拉近了授权空间与公共空间的时空距离,使得协商系统中的两类空间逐步围拢,从而延伸了党组织的协商治理半径。

一方面,党对自治单元的授权实现了党的领导与自治过程的有机融合。从政策背景看,党和国家对村民自治的规范只限定在了行政村一级,这既为行政村以下自治形式的创新实践提供了空间,但同时也考验着在行政村以下党对自治的领导能力。而木寨村的自治实践为解决这一问题提供了值得参考的样板,即在授权屯级自治组织的法定职能的同时也将屯内党员通过法定程序尽可能地与屯级自治组织有机融合起来。这一过程既使得行政村以下的自治单元有了更多发展创新的空间,同时也让党组织成员能够在屯级自治单元的授权空间中发挥核心引领作用。具体来讲,兼具自治组织成员身份的党员仍然要以自治的主体责任为纽带,继续贯通与公共空间的信息交互并通过协商自治过程回应群众诉求;反过来看,得益于这一授权过程,其也将党和国家的政策资源、社会资源等逐步下沉到行政村以下的自治单元,并在授权空间中以一定的协商程序推动党的政策目标,化解相应的治理难题。综上可见,木寨村党组织授权空间的下沉与融合过程形成了党组织与自治单元之间更加包容性的协商互动。[27]

另一方面,党对社会组织的授权在公共空间中延伸出新的授权空间。除了对行政村以下自治单元的授权外,木寨村党组织对社会组织的授权为社会治理创新提供了新思路。木寨村老人协会的独特经验在于,通过支部建设将老人协会赋予了社会治理的功能。从引领式协商的角度来看,老人协会这种自治组织本身拥有着日常化的公共空间属性,能够通过文化活动的开展促进老年人的公共交往,增进彼此关系。而在党支部领导下成立的老年人维权调解小组如同在公共空间内直接打开了一个崭新的党组织授权空间,在日常活动开展中直接倾听并收集老年人遇到的各类问题、矛盾,并通过一定程序开展非正式协商,以回应老年人在家庭纠纷等方面的实际诉求。这一过程极大程度地使授权空间与老年人群体的公共空间围拢起来,在优化治理能力的同时也大幅提升了社会治理效能。

五、结论与启示:以引领式协商激活自治推动治理新发展

本文以中国村民自治发源地广西宜州的木寨村自治实践为典型案例,以协商系统理论为切入,在结构观点的研究基础上,更多地从过程视角对党领导自治的内在机理进行考察,提炼出引领式协商的新经验,阐释了党领导自治的新发展,主要有以下结论和启示。

第一,在选举后的基层民主实践中,党领导自治主要表现为协商自治的过程。村民自治从内容上看包含了民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等五个主要方面。而从村民自治发源地的创新发展来看,选举后村民自治的主要实践形式在过程上主要表现为民主协商贯穿始终。究其原因在于,协商过程满足了民主决策、民主管理、民主监督实现的必要程序,体现了全过程民主;同时,民主决策、民主管理、民主监督也必须以协商议事机制为载体才能达到相应的自治效果。

第二,从协商系统理论切入发现,村民自治发源地的新经验和党领导自治的新发展是以引领式信息交互为特征的协商形成,构成了一种引领式协商模式。要深入理解党领导自治的过程和新发展,可以将协商系统理论的构成要素作为参照来明晰引领式信息交互机制的内在机理,主要表现为党组织将元协商性质的话语实体在公共空间的传播引导至授权空间,在一定的协商程序中达成决断性共识的协商结果的过程。在引领式协商中,党领导自治的关键在于从公共空间中识别具备元协商特质的话语实体,并引入到授权空间。这一过程,既发挥了党组织政治引领的关键作用,也强化了党在基层治理的制度优势。

第三,引领式协商中党领导自治的关键环节蕴含了责任与授权的治理逻辑。基于对公共空间与授权空间交互过程中问责与传播这两个关键要素的分析,进而发现党组织分别将责任与授权作为公共空间与授权空间信息交互的纽带,确立了党组织在其中的治理主体地位,延伸并拓展了党组织的治理范围。且在此过程中,党组织依托责任与授权融入并领导自治的过程非但没有改变协商的本质,反而提升了相应的协商能力;[28]同时还进一步巩固和发展了党组织的治理能力和治理效能。

结合以上结论可以看到,党领导自治不仅是一个结构性问题,更是一个过程性问题,只有牢牢把握住了倾听民情、组织协商、回应群众这一过程的主动权,才能更加有力地巩固党对自治的领导地位。而这一结论可为基层治理实践中党的制度建设和机制创新提供值得借鉴的思路框架和经验样板。

参考文献:

[1]习近平. 在党史学习教育动员大会上的讲话[J]. 求是,2021 (07).

[2]唐皇凤. 百年大党有效领导经济社会发展的历史进程和基本经验[J]. 武汉大学学报:哲学社会科学版,2021(02):5-15.

[3]徐勇. 国家化、农民性和鄉村整合[M].南京:江苏人民出版社,2019.

[4]徐勇, 赵德健. 找回自治:对村民自治有效实现形式的探索[J]. 华中师范大学学报:人文社会科学版,2014(04):1-8.

[5]周飞舟. 从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响[J]. 社会学研究,2006(03):1-38.

[6]魏小换, 吴长春. 当前村级党组织功能弱化的表现及其逻辑——基于湖北H村调查[J]. 甘肃理论学刊,2013(3):32-36.

[7]章文光, 刘丽莉. 精准扶贫背景下国家权力与村民自治的“共栖”[J]. 政治学研究,2020(03):102-112.

[8]张大维. 优势治理:政府主导、农民主体与乡村振兴路径[J]. 山东社会科学,2018(11):66-72.

[9]吴晓林, 谢伊云. 强组织的低成本撬动:党建引领城市基层群众自治制度效能转化的机制[J]. 广西师范大学学报:哲学社会科学版,2021(01):13-21.

[10]吴晓林. 党如何链接社会:城市社区党建的主体补位与社会建构[J]. 学术月刊,2020(05):72-86.

[11]王伟进, 陆杰华. 自治与管控——我国乡村治理的传统、影响因素与适用条件[J]. 浙江社会科学,2020(12):67-77.

[12]徐建宇. 村庄党建嵌入村民自治的功能实现机制:一种实践的主张——基于上海J村“巷邻坊”党建服务点的分析[J]. 南京农业大学学报:社会科学版,2018(05):48-58.

[13]韦少雄. 村域基层党建创新与村民自治有效实现——基于广西宜州市“党群共治”模式的分析[J]. 求实,2016(08):30-36.

[14]张明皓, 豆书龙. 党建引领“三治结合”:机制构建、内在张力与优化向度[J]. 南京农业大学学报:社会科学版,2021(01):32-41.

[15]毛一敬. 分类治之:村民自治与国家嵌入的平衡机制与逻辑[J]. 中共福建省委党校(福建行政学院)学报,2020(06):71-80.

[16]王婷,李景平,方建斌.协商民主:村民自治过程中廉政治理的生长点[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2018(01):99-106.

[17]付建军,张春满.从悬浮到协商:我国地方社会治理创新的模式转型[J].中国行政管理,2017(01):44-50.

[18]姚远,任羽中.“激活”与“吸纳”的互动——走向协商民主的中国社会治理模式[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2013(02):141-146.

[19]习近平.在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上的讲话[N]. 人民日报,2014-09-22(02).

[20]唐娟, 谢靖阳. 城市社区协商民主的细节:结构、过程与效能——基于深圳市Y社区居民议事会的考察[J]. 社会政策研究,2019(04):113-123.

[21]党亚飞, 应小丽. 组织弹性与规则嵌入:农村协商治理单元的建构逻辑——基于天长市农村社区协商实验的过程分析[J]. 华中师范大学学报:人文社会科学版,2020(01):35-42.

[22]李华胤, 张海超. 权威引导式协商:新时代乡村善治的有效形式及运行机制——以天长市“7+X”协商委员会为例[J]. 广西大学学报:哲学社会科学版,2020(01):124-130.

[23]陈亮, 王彩波. 协商治理的运行逻辑与优化路径:一个基于“话语、公共主题与协商过程”的分析框架[J]. 理论与改革,2015(4):15-19.

[24]韩志明. 基层协商民主的过程性叙事及其反思[J]. 河南社会科学,2018(06):66-72.

[25]杨中艳. 党领群治:十八大以来农村社区协商的经验成效与路径优化[J]. 社会主义研究,2016(04):114-120.

[26]张大维. 社区治理中协商系统的条件、类型与质量辨识——基于6个社区协商实验案例的比较[J]. 探索,2020(06):45-54.

[27]张大维. 包容性协商:中国社区的协商系统模式与有效治理趋向——以天长市“11355”社区协商共治机制为例[J]. 行政论坛,2021(1):105-112.

[28]张大维. 党领群议:协商系统中社区治理的引领式协商——以天长市“ 1+N+X ”社区协商实验为例[J]. 中州学刊,2020(10):75-82.

[29]张大维,赵益晨.社区能力视角下协商系统实践的类型特征与发展趋向——基于全国首批最具代表性优秀社区工作法的比较[J].上海城市管理,2021(02):69-79.

[30]张大维. 高质量协商如何达成:在要素-程序-规则中发展协商系统——兼对5个农村社区协商实验的评量[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2021(3):35-46.

[31]关于建立健全村务监督委员会的指导意见[N].人民日报,2017-12-05(01).

[32]J. Mansbridge. A Systemic Approach to Deliberative Democracy[M]//J. Bohman, S. Chambers, T. Christiano, et al. Deliberative Systems: Deliberative Democracy at the Large Scale. J. Parkinson and J. Mansbridge. New York, Cambridge University Press, 2012, p5.

[33]J.S. Dryzek, Foundations and frontiers of deliberative governance[M]. Oxford: Oxford University Press, 2010, pp.11-12.

[34]D. F. Thompson. Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science[J]. Annual Review of Political Science, 2008,11:497-520.

[35]J. Kuyper. Democratic Deliberation in the Modern World: The Systemic Turn[J]. Critical Review: A Journal of Politics and Society, 2015, 27(1):49-63.

[36]John Parkinson, Conceptualizing and mapping the deliberative society[C]. PSA 60th anniversary conference. 2010, pp.1-19.

[37]B. Tang, Development and Prospects of Deliberative Democracy in China: The Dimensions of Deliberative Capacity Building[J]. Journal of Chinese Political Science, 2014.19(02): 115–132.

[38]J. Mansbridge, Everyday Talk in Deliberative Systems[M]// Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement. S. Macedo. New York: Oxford University Press, 1999, p212.

[39]T. Rollo, Everyday Deeds: Enactive Protest, Exit, and Silence in Deliberative Systems[J]. Political Theory, 2017,45(5):587-609.

[40]张贤明.论政治责任——民主理论的一个视角[M].长春:吉林大学出版社,2000:5.

[41]谷志军,陈科霖.责任政治中的问责与避责互动逻辑研究[J].中国行政管理,2019(06):82-86.

[42]Esaiasson, P., A. K?lln and S. Turper, External Efficacy and Perceived Responsiveness—Similar but Distinct Concepts[J]. International Journal of Public Opinion Research, 2015, 27(3):432-445.

[43]習近平.在河北省阜平县考察扶贫开发工作时的讲话[J]. 求是,2021 (04).

[44]Warren M., Participatory Deliberative Democracy in Complex Mass Societies[J]. Journal of Deliberative Democracy, 2020, 16(2):81–88.

[45]王淑荣,于延晓.中国共产党执政的合法性基础——以马克思主义利益观为视角的分析[J].马克思主义研究,2010(11):129-135.

责任编辑:杨 炼