病毒、疫苗与口罩里的天线一篇不是书评的评论

2021-11-30庞玮

庞 玮

演化生物学界有两位笔耕不辍的传播者:一位是道金斯,一位是古尔德。在文化传播领域,前者以《自私的基因》闻名,后者则以《生命的壮阔》与之齐名。虽然都是达尔文的信徒,但是二人在演化生物学上的观点不同,主要区别体现在演化最小的单位究竟是什么上。道金斯较为激进,认为基因才是演化的最终推动者和胜利者;古尔德稍微保守,认为适应性种群是演化的主体;再加上观念更为传统的认为演化以整个种群方式进行的迈尔——大致可以代表演化生物学中三种不同的声音。演化生物学自达尔文以来,本身就已经演化成了一个复杂而专门的学科。幸亏作为有文采的科学家,道金斯和古尔德没有将所有智慧和时间都放在专业研究上,而是各自通过文章、书籍向大众解释传播自己的观点以及对其他观点的观点,我们这些门外汉才能一窥今天演化生物学的模样。国内普通大众对演化生物学的认识大多应该都来自前两位的作品,比如上面三种流派的印象就是我这个忠实读者的道听途说。

其实自认为是科学散文作家的古尔德,在著作的数量上应该略胜一筹。他不断在各种刊物上以科学散文形式向大众传播自己对演化生物学的认识和热爱,以此结集而成的《自然史沉思录》系列就有7本之多,而且书名都颇为有趣,除了鼎鼎大名的《自达尔文以来》,其他如《熊猫的拇指》《母鸡的牙与马的蹄》《火烈鸟的微笑》《为雷龙喝彩》《八头小猪》《干草堆上的恐龙》,每本都用不同的动物做吉祥物,大大增加了在书架上的抽取率,这其实也是古尔德的传播之道,他在遗作《刺猬、狐狸与博士的印痕》中就用一个脚注对味同嚼蜡的文风做了揶揄,并对优美又有趣的写作方式大加赞赏。

这些科学散文天马行空,讨论的问题往往不限于生物学。古尔德凭借其渊博的知识和敏锐的观察力,还将讨论的边界延伸至人类学、社会学、美学、经济学乃至棒球赛季的满打率。其中科学史以及科学和其他学科的关系也是他经常涉及和偏爱的问题,他本身也是一位优秀的与生物学相关的科学史研究者。《刺猬、狐狸与博士的印痕》作为古尔德的遗作,就是他写作风格和偏爱话题的最后一次合奏。2002年古尔德未及校对书稿便因癌症离世。该年年底出版的这本书成为他在世纪之交对科学之未来的临终期许。

书作者古尔德 图:bilimvegelecek.com.tr

古尔德散文式的文体,各种自创的比喻和排比,加上(抱歉)有时略显碎碎念的写作风格,让他的作品不容易被翻译。说实话之前引进翻译的几本质量就参差不齐,有几本大概是多人合译的缘故,读来真的好像深陷干草堆的恐龙,浑身扎得慌。《刺猬、狐狸与博士的印痕》的译者杨莎则选择一肩挑,独自翻译这本近350页的作品,结果表明出版社没有看走眼,译文清晰可读、层次清楚、文气连贯并保持了原文的感觉,虽然在是否可以进行更多基于译者理解的转译这个问题上或可商榷,但能把如演化谱系树一般的多重长句整理清楚,想来也是耗费了不少头发的,作为读者的我深深致谢。

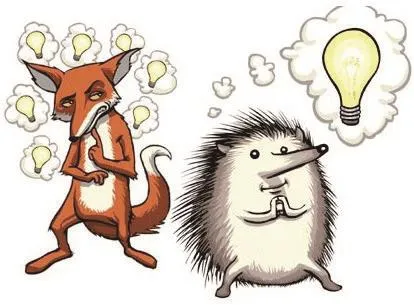

与以往一样,书名中的刺猬和狐狸是古尔德为了展开主题,从伊拉斯谟那里借来的吉祥物,意思恰如荀子说的“螣蛇无足而飞,梧(鼯)鼠五技而穷”——刺猬好似螣蛇,一门深入,狐狸则如鼯鼠,庞杂不专。借用这两个小动物,古尔德意在说明他心目中人文学科和自然学科的关系,与很多科学家或者科学爱好者认为科学是世界未来唯一的希望,只要如同刺猬打洞般一心念“科学”佛号就可以往生光明未来不同,古尔德认为来自其他学科尤其是人文学科的不同视角同样也是方便法门,因此应该在打洞的同时兼具狐狸般的狡黠,八万四千法门,无一不可渡人。这种刺猬和狐狸的结合就是古尔德心目中科学和宗教、艺术等其他人文学科应该具有的关系,相辅相成但是互相不可替代,都从不同侧面和层次提供了对世界的思考和理解。

刺猬和狐狸 图:www.covenantgroup.com

为了达成这样的结合,需要解决两个问题:一个是认为科学与人文之间存在严重对立难以沟通的迷思,另一个是科学试图将包括人文学科在内的所有其他学科都纳入自己解释体系的自大。第一个问题由于在公共知识领域传播得更广,以至于在科学界内部也形成了一定的人云亦云的刻板印象,因此古尔德用了全书三分之二的篇幅,即书中第一和第二部分来破除这种迷思。在古尔德看来,科学和人文学科的对立是虚幻和虚构的,虽然在科学诞生初期,这种对立以宗教审查为主要面目出现过,但究其本质是由于新兴学科突然出现并提出了自己对世界的解释,而此前这种解释权主要由宗教、文学、法律等人文学科掌握,因此这些人文学科就像任何一种动物对突然出现在自己领地中的入侵者做出防御姿态一样,对科学进行了本能的攻击,科学也进行了本能的反击。古尔德将之形容为“离别之初的仪式与权利”——你想猫口夺鱼干,猫咪还你以颜色也在情理之中。古尔德先用地质学先驱伍德沃德1695年出版的《地球志》出版日期中的蛛丝马迹和书中的奇特论点的形成原因说明科学在当时所受的约束,接着又用同时代博物学家雷和格鲁的论调表明科学如何对这种约束感到反感并开始反击。反击的结果就是来自以宗教为主的人文领域的回击:审查与禁锢。但古尔德接下来又用两个例子说明这种审查并非只针对萌芽中的科学,其出发点是基于宗教而非基于解释方法的,在第二个例子中,书名中的博士在一个隐秘的角落悄然登场,以对人文主义巨擘格斯纳的《动物志》的审查意见“短暂又含糊地”名留史册,同时也给古尔德的观点提供了有力的支持。

狐狸和刺猬,分别代表着庞杂不专和一门深入的两种研究态度 图:JimCollins.com

接下来的第二部分,古尔德用了更长的篇幅解释在经历早期不可避免的互相抓挠之后,科学与人文学科之间的关系就逐渐走向了“甜蜜与光明”:即便是在看上去最保守的宗教领域,有识之士也开始尊重并承认科学对客观世界和“自然界的事实特性”的解释权,并且很好地将其和关乎人心、道德和救赎的宗教观念调和起来,而站在巨人肩膀上成长起来的科学,也在确立自己解释范围的同时对宗教的解释范围给予了尊重,最终就是二者享有“非重叠的权力领域”,上帝的归上帝,粒子的归粒子,井水不犯河水。那么在此背景下,大众认知当中科学与人文学科尤其是宗教之间水火不容的战争是从哪儿来的呢?古尔德认为:一出自误解,二出自偏见。17~18世纪的“虚幻”战争在第一部分已经被澄清了;19世纪的战争则主要是部分人的“发明”,甚至围绕达尔文进化论的“战争”都被虚幻地夸大了;20世纪中叶的斯诺通过其“两种文化”所“揭示”的对立其实来自于他本身的时代局限和表述不当;千禧年之际的以“社会构建学派”为代表的新争论更是好事之徒闭门造车的结果。这四场虚幻的“战争”之所以让人能形成根深蒂固的印象,主要原因是人类对非黑即白、非此即彼的“二分法”的偏好,一些人出于心理需要树立了一个虚幻的靶子,后人就跟着人云亦云,对“两种文化”这类论述的印象往往来自对其二分法标题的附和,其实压根没看过原文(比如我,惭愧)。在这一部分的结尾,古尔德说明了人文学科可以从两个方面与科学结盟,创造一个更好的未来:一是人文学科能让科学家认识自己,认识到自己也是凡人,不是无所不能、无所不知、中立不倚的超凡存在,因此也会有喜怒哀乐和偏见缺点;二是人文素养能够让科学变得易于阅读(文学)、色彩丰富(美术)甚至悦耳动听(音乐),当然古尔德只提到了有趣而优美的写作风格(“用户友好型”主题),其他都是我附会的。

刺猬 图:akenormananimalhospital.co m

狐狸 图:www.onegreenplanet.org

其实第三部分的前一半更像是第二部分的延续,古尔德进一步说明科学和人文学科的联盟犹如狐狸一样,可以灵活地看待问题,往往有无心插柳的意外收获,这些灵活的角度是对刺猬一心打洞的有益补充,毕竟路子不嫌多,管用就行。古尔德就举了四个例子:海克尔的“并不正确的”海洋生物绘图(你能看到几幅漂亮的触手),纳博科夫(就是《洛丽塔》的作者)本人否认的蝴蝶研究对他文学创作的影响,塞耶从绘画角度提出的一个错误的(被火烈鸟打败的掩护色)和一个正确的(反荫蔽和水上船只的涂装)理论,以及伟大的爱伦坡(你完全想象不到他怎么会出现在这里)为了混饭吃而写的一本教科书的故事(绝对精彩,相信我)。总而言之,“用狐狸的技能,推进刺猬的事业”。

至此这本书好像就可以圆满了,但古尔德又接着写了第三部分的后半截,用了90页的篇幅(占全书四分之一)反驳同行威尔逊提出的向下“融通”之说,这种用科学吞并包括人文学科在内的所有学科、刺猬吞并狐狸的想法在积极支持二者并重的古尔德看来肯定是难以接受的。威尔逊,或者说古尔德解说下的威尔逊,试图用一个由英国科学家休厄尔1840年发明的词汇——“融通(consilience)”来阐述自己对所有学科最终自下而上全部打通的前景的展望:所有学科都因此“融通”在一起,美学和伦理学可以在物理学中找到基于事实的最终解释。威尔逊为此专门写了一本书名即为Consilience的书鼓吹之,但在古尔德看来,这就是披了层皮的终极还原论:所有学科最终都可以还原为自然科学,所有体验都可以在突触的放电、电子的流动或跃迁中找到根源。古尔德对此进行了坚决的反击,他左手持“涌现论”,右手握“偶然性”,加上一些碎碎念(唐突先哲,再次道歉),对这种终极还原论为何难以成立进行了详细的论述。简而言之,“涌现”让自然规律本身分层显现,有些复杂层次的规律并不能完全还原为简单层次的规律叠加,“偶然”则让诸如生物演化、社会变迁的结果无法多次重复,因而也不符合科学还原论对可重复性的要求。结尾处,古尔德再次对各学科有机连贯并分层次的融合表示了期望,大家在保持自己独特解释领域的同时,为其他学科提供视角和视野,最终促进对自然界和人类社会更好的包容和理解,这是古尔德对未来的期望。

戴口罩的地球 图:cn.dreamstime.com

全民戴口罩 图:rockrapids.com

以上可以视为对这本书的评述,但其实这并不是我写这篇评论的目的。正如卡德是为了《死者代言人》才写的《安德的游戏》,这篇东西其实是想写古尔德没有写完的内容。

这本书写成于2002年,那时的世界仍然以一极为中心,而这一极,自二战以来一直是世界的科学和文化中心,并在经济、文化、科技乃至制度上皆以灯塔自诩。实际上,直至今日,美国在科学技术尤其是基础科学研究上仍然处于领先地位。因此,在处于世纪之交的古尔德看来,西方社会的制度集合体已然成为科学发展的温床和保障,所需要澄清和关心的只是通过反思和借鉴历史上那些情有可原或是被人为夸大了的科学与人文学科的冲突,来促成未来众学科互尊互惠的融合,达成人类文明光明前景的可能。古尔德在这本书第8页和第193页都尤为清晰地表达了自己的这种信念,并且用美国国徽上的格言“合众为一”来形容这种美妙的融合。因为“自由世界”是古尔德科学融合的护法神,所以他在书中反思和借鉴的冲突主要对象是宗教,虽然在书中也提到了纳粹德国对科学的政治迫害,而且作为生物学家,古尔德必然也知道李森科学派在苏联的遭遇,但他仍然很乐观地认为这些情况在“一个强大而民主的国家里”,是不太可能发生的,因为这样的国家“能够在相互尊重的同一苍穹下包容各种人类的差异和自然的差异”,从而“可以打破这些古老的相互指责的束缚,成为团结一致、平等友爱的伙伴”。

很多人曾经都是这样认为的,直到多极开始涌现、中心开始漂移、灯塔开始暗淡。

一个绝世高手,在其独步天下、横扫六合无敌手时,大体都是正人君子,因为正常过招没有人能撼动他的地位。但是一旦出现一个天赋异禀、横练脉门、误食红果的武学奇才,这位绝世高手又不甘心让位的话,就很可能会使出一些盘外招。

自千禧年以来,我们就看到了越来越多的这类盘外招,其中一些让古尔德见之亦会摇头叹息,那就是不同历史文化背景下的思维对立对科学所造成的阻碍和侵蚀。按照古尔德的分类,政治亦属人文学科,所以它也享有对世界的解释权。不仅如此,在信息全球化的今天,它还享有对世界的话语权。因此,当它觉得科学在某些全球问题上影响了自己的解释权和话语权,它就会利用自己的力量对科学进行钳制乃至颠覆,无论在性质还是程度上,都与早期宗教对科学的反击无异。在古尔德所处的黄金时代似乎无迹可寻的此类冲突,随着世界多极化的发展愈演愈烈,主要表现为两个方面:

制造口罩 图 :chinadaily.com.cn

各式各样的口罩 图:www.bergerhenryent.com

1. 对同一客观事实的双重解读。科学的特征之一就是唯一性,即针对同一客观事实,在相同的条件下,其正确性应该是唯一的。即便是量子世界中的不确定性,也是唯一的,即只要波函数没有坍缩,无论是你观测还是我观测,结果都应该呈现相同的不确定性,而不会是你观测就是确定的而我观测就是坍缩的。这种相同条件下的唯一性是可重复性的基础,而可重复性是科学的本质特征,保证了科学无视时间、空间、国别、信仰的普适。但是我们看到,为了政治的需要,西方正在对同一客观事实进行不同解读,在新冠病毒出现后的全球应对中表现尤其明显:针对新冠肺炎这样的呼吸道传染病,戴口罩是否是一个有效的预防方法,这本身是一个科学问题,对于此科学问题的回答应该具有唯一性:要么有效,要么无效。但是在此问题上西方国家却无视科学,采取了不同的判断标准。当疫情初期中国提出应该全民佩戴口罩进行预防时,被一些国家视为侵犯个人自由,大加渲染。而随着疫情的发展,西方自己开始呼吁全民佩戴口罩时,对此前的这类宣传只字不提,仿佛口罩也有两种:一种是不自由的,一种是自由的。这种双重解读在之后有关隔离(Lockdown)和疫苗有效性的问题上一再出现,让人瞠目结舌。很多人称其为双标,但其实它比社会科学中的双标更具危害性,因为社会科学中的很多问题不具真理唯一性,标准与时间、空间、国别信仰有关,但在自然科学中,这种双重解读必然有一种是违背了客观事实的,最终也必将被客观事实证否,其后果的严重性在美国和印度的防疫失败中已经表露无遗:无视科学终将被这种无视所反噬,有时代价之高昂会让人类追悔莫及(其实这一点在全球变暖问题上已经早有端倪)。

戴口罩的地球 图:cn.dreamstime.com

拯救生命的口罩 图:directorsblog.nih.gov

2. 篡改乃至捏造虚假的客观事实。如果说双标是偏见,那么对客观事实进行篡改和捏造则是完全与科学为敌的入魔之举。只需要看看这些论断本身,就足以让人忍俊不禁或者惊诧莫名:喝消毒水可以杀灭体内的新冠病毒,口罩里隐藏着5G天线可以用于追踪佩戴者,注射疫苗实际上是采集个人DNA的幌子,等等。这些出于某些对立需求而捏造出来的荒诞不经的说法,在政治烟雾的遮蔽下获得了比此前更大的欺骗性,也催生了很多个人悲剧。政治在此起到了催化剂的作用,而科学在这些问题上的反击并不彻底,很多时候显得心有余而力不足。跟早期宗教一样,轻信者仿佛被政治洗了脑,九牛不回,药石罔顾。

那么为什么总有人甘愿冒着被打脸的风险,要一而再再而三地去挑战科学呢。原因就在于古尔德的信仰,即在西方中心论的光环之下,科学早就与民主、文明牢牢捆绑在一起。有民主才有科学和文明,反之就一定是愚昧和落后。即便是古尔德这样优秀的且极具反思精神的科学家,也不掩饰自己对这一信念的赞赏。因此当西方“自由世界”发现一个与自己意识形态不同的政治体对疫情这样的全球问题做出了自己的科学判断时,唯一的本能的反应就是斥之为非科学或降低其科学性,因为如果要承认其科学性,则意味着否定科学-民主-文明的一体性,意味着放弃西方一切优越的基调,这是西方中心论在心理上万难接受的。所以我们看到,古尔德所珍视的科学护法神,在一系列科学问题上顾左右而言他,或者干脆与科学背道而驰。在此过程中唯一值得安慰的,是大多数科学家仍然坚持本心,对科学问题进行科学分析和解读,没有一味附和政治烟雾,当然也有堕入魔道者,成为政治的附庸。无论如何,随着政治和意识形态对立冲突的持续,未来这种对科学的阻碍和侵蚀可能更为频繁,不知古尔德在天之灵会作何感想。如果按照他心目中的设想,人文学科有时可对科学进行醍醐灌顶的规劝,那么这里不妨借用《六祖坛经》里著名的公案来呼应他在本书中的宏愿,希望科学家能获得狐狸般的视野,保护刺猬的理性王国:

六祖惠能往黄梅山五祖弘忍处求法。

大师责惠能曰:汝是岭南人,又是獦獠,何堪求佛法?

惠能答曰:地分南北,佛性何分南北。獦獠身与和尚不同,佛性有何差别?