化 石

2021-11-30

颌骨和牙齿的起源又添实证

地球上99.8%的脊椎动物(包括我们人类自己)都具有颌骨(上颌与下巴),被统称为有颌类。关于有颌类的起源时间,分子钟证据将其定在奥陶纪,然而完整有颌类化石大量出现的时间却迟至早泥盆世。因此,跨越整个志留纪的数千万年时间段存在严重的化石记录缺失,长期以来仅能通过零散保存的鳞片与棘刺推测有颌类在志留纪的演化。中国是世界上目前唯一发现较多志留纪有颌类完整化石的国家,为全面认识有颌类的早期身体结构提供了关键的实证资料,但之前的化石几乎全部来自一个化石点,即云南曲靖潇湘动物群。日前,中国科学家在重庆秀山地区找到了一块全新的完整保存的志留纪有颌鱼类化石——袖珍边城鱼(Bianchengichthys micros),为颌与牙齿的早期演化提供了新实证。这是全球目前第二个发现较多完整志留纪有颌类的化石点。袖珍边城鱼产自志留系罗德洛统小溪组,在这种鱼所生活的4.23亿年前,重庆秀山地区还是位于华南古陆北缘的一汪内海,比今天的渤海还要大。边城鱼的外骨骼骨甲模式和在曲靖潇湘动物群中发现的麒麟鱼接近,它与麒麟鱼、全颌鱼、志留鱼同属全颌盾皮鱼类。而全颌盾皮鱼类是中国特有的早期有颌鱼类,与现代有颌脊椎动物,即硬骨鱼类和软骨鱼类共同祖先的起源密切相关。边城鱼保存了下颌和下颌齿,其具凸缘的下颌边缘颌骨与全颌鱼的边缘颌骨十分相似,但其内侧有发达的口内叶,其上可见五个较大的圆锥状齿,这些齿的生长和排列型式与其他盾皮鱼类,特别是节甲鱼类的齿突相似。因此,边城鱼的颌骨可能比全颌鱼和麒麟鱼更为原始,代表了鱼类颌骨和牙齿的一种新的过渡状态,介于现代鱼类与节甲鱼类这样传统定义的盾皮鱼类之间,为现代有颌类(包括我们人类)颌骨和牙齿的起源和演化提供了重要化石实证。边城鱼化石只有2厘米长,推测其存活时整条鱼可能也只有约4厘米长。虽然体型很小,但从颌骨和牙齿看,边城鱼可能是十分凶猛的袖珍掠食者,以生活环境内的其他小动物,如米氏海蝎、秀山盾鱼、牙形动物等为食。(Current Biology,2021, 31:1-8.)

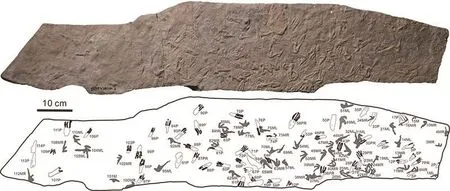

谁在湖岸舞蹁跹:读足迹识翼龙

到目前为止,在全球13个国家已经发现77个翼龙足迹点,共报道了3科5属15个有效种的翼龙足迹化石,其中翼龙足迹属的分布范围最为广泛。中国的翼龙足迹最早在2004年发现于甘肃永靖下白垩统(盐锅峡翼龙足迹),随后在浙江、山东、四川、新疆、重庆、广东亦有发现,但总的来说翼龙足迹的数量和保存都相对较差,除了新疆之外,另外6个省市一共只报道了79个翼龙足迹化石。而在新疆准噶尔盆地西北缘的乌尔禾及相邻地区,却有着丰富的翼龙、恐龙等骨骼化石及多个层位保存的大量的翼龙、恐龙、鸟类和龟鳖类足迹组成的足迹化石群。近日在新疆乌尔禾地区新发现的翼龙足迹化石最为丰富,经鉴定归入翼龙足迹科翼龙足迹属,并建立了一新种,同时也是目前中国第三个有效的翼龙足迹种——乌尔禾翼龙足迹(Pteraichnus wuerhoensis),而且首次对造迹者做出了可靠的推断。这些翼龙足迹化石保存在长约125厘米、宽约25厘米、面积约0.3平方米的灰绿色细粒砂岩表面,共114个,包括57个前足足迹和57个后足足迹,并发现了一些可能的行迹(即相同方向和相当大小的足迹)。此翼龙足迹化石为四足行走足迹,无尾迹。前足三指型,强烈不对称,后足跖行式,近似三角形,具四趾。乌尔禾地区目前发现两种大小和形态不一的翼龙足迹:尺寸较小的为这次研究的乌尔禾翼龙足迹(新种),尺寸较大的也属于翼龙足迹属的成员,分别由两种体型不同的翼龙所留。目前乌尔禾翼龙动物群的翼龙骨骼化石也只有两种,分别为体型较小的复齿湖翼龙和体型较大的魏氏准噶尔翼龙。从体型较小的复齿湖翼龙后足提取四趾数据后发现,其与尺寸较小的乌尔禾翼龙足迹具有一致性。这说明乌尔禾翼龙足迹的造迹者极有可能是复齿湖翼龙,推测其成年个体的翼展约为2米。此处足迹的密度高达365个/平方米,而且足迹化石大小不一,这意味着乌尔禾翼龙足迹是由不同年龄段的湖翼龙留下来的,代表有不同年龄层次的湖翼龙在乌尔禾地区的湖岸边生活。它们不是独行侠,而是群居者。(Peer J, 2021,PubMed 34131515)

一亿年前的昆虫拟态行为

在自然界中,动物演化出纷繁复杂的生存策略,例如各类常见的拟态和伪装行为。这些神奇的伪装术,不仅可以帮助动物躲避天敌,还可以使捕食者更好地隐藏自己以便高效捕捉猎物。作为多样性最高的生物类群,昆虫往往能演化出不同的形态结构来实施这种生存策略,比较常见的当属拟态植物和覆物伪装。昆虫拟态植物,指的是昆虫模拟其生活环境中的植物以达到伪装的效果,例如竹节虫拟态树枝、螽斯拟态树叶等。覆物伪装是指昆虫主动利用环境中的各种材料遮盖躯体,从而达到伪装效果。覆物行为是昆虫伪装术中非常奇特复杂的一类,需要昆虫同时具有辨别、采集、携带材料的能力以及相关的形态学适应。然而,在漫长的地质历史中,昆虫的这些伪装本领是如何起源以及演化的,我们知之甚少。此外,由于化石保存的不完备性,人们对化石中拟态行为的判定只能依靠肉眼观察与主观判定,缺少定量化的分析与判定。近期,研究者从一亿年前白垩纪缅甸琥珀中发现了一类奇特的昆虫拟态植物以及一系列昆虫覆物行为的化石记录。本次报道的拟态植物的昆虫为直翅目蚤蝼科的昆虫,该物种被命名为王氏拟叶蚤蝼。从形态上观察,拟叶蚤蝼与同时期苔类和卷柏类植物表现出了极大的相似性:中足腿节与胫节折叠后,与卷柏类植物的小叶极度相似;后足腿节异常膨大,与卷柏类植物的叶片极其相似。经过测量,拟叶蚤蝼与卷柏类等植物在尺寸上也极为接近,更加证明了拟叶蚤蝼的拟态行为。此次研究发现了七枚覆物伪装昆虫,涉及两大类昆虫(啮虫目和半翅目蟾蝽科)。其中六枚啮虫目昆虫包括三个形态种类,一枚蟾蝽科昆虫包含一个形态种类。该蟾蝽科昆虫的背上覆盖有大量的碎屑物,包括土壤颗粒、砂砾和植物碎屑等。这类昆虫极有可能利用背部的刚毛将碎屑物质粘在背上。研究还发现在有花植物大辐射之前,大部分具有覆物行为的昆虫,就已经演化出了覆物伪装这一复杂行为。本次报道不仅是两大类昆虫(啮虫目和半翅目蟾蝽科)的覆物行为在中生代的首次报道,更将其覆物行为的记录推进到有花植物大辐射之前。(Gondwana Research. https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.07.025;Historical Biology 2021, 1-10)

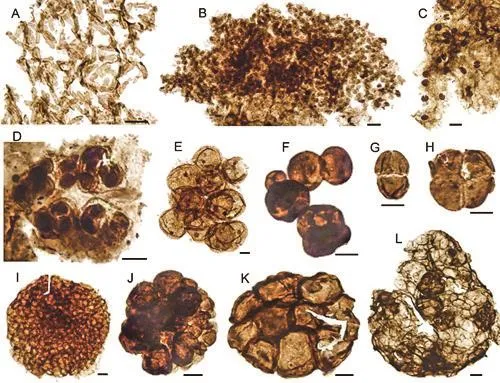

华北中元古代微体化石研究新进展

距今18.5亿至8.5亿年间的元古宙中期被认为是地球历史中“枯燥的十亿年(Boring Billion)”,但从生命演化的角度来看却是真核生物起源和早期演化的关键时期。通过化石记录和分子钟的研究表明,这一时期真核生物发生了多次重大演化事件,如真核细胞的复杂化、多细胞化、有性生殖起源等。然而,目前关于真核生物的起源和早期演化方面仍有太多未知和谜题,例如:真核生物早期演化中这些重大事件发生的具体时间和可靠的化石证据,早期生物真核化石的亲缘关系和多样性,以及它们能否与现代真核生物进行类比等。我国华北燕山地区广泛出露元古宙中期沉积地层,化石资源丰富,是进行真核生物起源和早期演化研究的理想地区。该地区中元古代下马岭组(13.6亿前)是一套以深色页岩为主的沉积地层,有机质含量高但成熟度较低,是我国非常规油气资源勘查的重点关注层段之一。近期,研究者在天津市蓟州区13.6亿前的中元古代下马岭组底部地层获得大量保存精美的有机质壁微体化石,这些微体化石颜色呈淡黄色至深棕色,主要由单细胞类型、丝状体和细胞集合体组成,包括28属36种微体化石,含1新属、1新种和5种未命名类型。依据细胞形态复杂度和大小,在下马岭组微体化石中识别出12种真核生物化石,包括6种具微米级装饰或纹饰(如点状突起、管状突起、网状纹饰、环赤道翼膜、同心圆状纹饰等)的圆形膜壳,5种具复杂膜壁结构(板片结构、“球中球”结构等)的圆形和椭圆形膜壳,以及1种具纵纹的管状化石线状蓟县藻(Jixiania lineata)。其中,超过半数的化石类型在该组为首次发现,从而表明下马岭组中微体化石的多样性比早前认识要高很多。总体上,下马岭组的微体化石组成面貌与其他地区同期地层相似,但多样性略高。另外,与全球中元古代地层类似,下马岭组中绝大多数微体化石地层延限很长。而具纵纹的管状化石线状蓟县藻因其地层延限较短,是唯一具有生物地层学意义的化石分子,目前已在世界多个地区(如澳大利亚、美国、俄罗斯的西伯利亚地区等)的中元古代早期地层中发现。此化石在我国燕山地区的发现进一步扩大了其地理分布范围,也进一步提高了其作为中元古代早期地层标准化石的潜力。(Precambrian Research 360, 106235. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2021.106235)

4.19亿年前最古老的三尖鱼类

盔甲鱼类是一类已灭绝的“戴盔披甲”的甲胄鱼类,目前仅发现于中国和越南的志留-泥盆纪地层,具有浓厚的土著色彩。作为有颌类干群的一支,对盔甲鱼类的研究能帮助我们了解有颌类关键特征的演化。三尖鱼科隶属于盔甲鱼亚纲真盔甲鱼目,最初发现于广西象州县大乐镇,因模式种大眼三尖鱼具有一个尖状吻突与一对侧向延伸的尖角而得名。三尖鱼科是真盔甲鱼目中比较特化的类群,对于了解早泥盆世盔甲鱼类的辐射演化与生态多样性具有非常重要的意义。然而,由于标本稀少以及保存的不完整,目前我们对该科仍知之甚少,尤其是翼角鱼与三尖鱼细长的翼角与吻突的起源和功能,一直存在争议。近期,研究者在云南曲靖早泥盆世洛霍考夫期(大约4.19亿年前)西山村组中发现了盔甲鱼类三尖鱼科一新属种——刘氏镰角鱼(Falxcornusliui),属名指示其角与内角组合呈成镰刀状,种名则是为了纪念化石的发现者,也是研究盔甲鱼类的第一人——刘玉海先生。刘氏镰角鱼是目前已知的最古老的三尖鱼科成员,它的发现丰富了三尖鱼科的形态特征,为探究盔甲鱼类在早泥盆世洛霍考夫期的适应辐射提供了关键的材料。云南曲靖泥盆世的西山村组中的多鳃鱼类十分丰富,目前已经发现命名了11个种,被称为多鳃鱼-宽甲鱼组合或西山村组合,代表了盔甲鱼类在早泥盆世的第一次适应辐射。此次辐射以多鳃鱼目的中背棘的形态多样性演化最为引人注目。例如除了多鳃鱼、宽甲鱼和坝鱼具有常规的中背棘外,高棘四营鱼和升高耸刺鱼演化出了高耸尖刺状的中背棘;而惠清驼背鱼则演化出了刀刃状中背脊。此次在西山村组中发现最古老的三尖鱼类镰角鱼和之前发现的华南鱼类王冠鱼,表明三尖鱼类和华南鱼类早在洛霍考夫期早期就已经开始分化,不过直到布拉格期,它们才迎来盔甲鱼类在早泥盆世第二次演化高峰,也是最后一次适应辐射,从此整个盔甲鱼类便开始衰落,一直到泥盆纪末期全部灭绝。而此次辐射,以吻突和角在真盔甲鱼目、多鳃鱼目和华南鱼目三个主要类群的平行演化为显著特征,演化出形态各异的吻突和角。例如,鸭吻鱼科、三岐鱼科和三岔鱼科演化出扁平宽大蘑菇状吻突,有时具刺或大结节,而三尖鱼科和华南鱼科则演化出细长的长矛状吻突和演化出侧向延伸类似飞机机翼的翼状角。与之相反的是,布拉格期的多鳃鱼类的多样性则突然下降,只有两种体型特别巨大的多鳃鱼类幸存了下来,分别是来自四川的硕大东方鱼和来自越南的班润鱼。

传统的形态学分析认为盔甲鱼类是游泳能力不强的底栖鱼类,因此对其吻突和角的形态功能也存在众多争议。骨甲鱼类的刺甲鱼、茄甲鱼类,甚至异甲鱼类的两甲鱼和鳍甲鱼也平行演化出类似角和吻突的构造。对于这些形态各异的头甲突起的功能,不同的古生物学家有着不同的解释,如维持鱼体的平衡、捕食的辅助工具(类似在海底搅动食物的铲子)、特殊的感觉器官、类似船锚的固定作用,以及增大身体尺寸威慑捕食者等。最近基于盔甲鱼类的水动力学分析表明,头甲侧向延伸的翼角,可能在水流流过的时候,会增加它们在水中的升力,类似飞机机翼在起飞时的地面效应。这种升力对于披着厚厚的铠甲而又缺少偶鳍的甲胄鱼类来说是至关重要的,能够使它很好地克服自身的重力,实现更高效的巡游。这表明一些盔甲鱼类可能像骨甲鱼类一样,是主动的游泳者,虽然没有偶鳍,但它们可以采取更多样的运动策略来很好地操纵头甲周围的水流,实现更高的机动性和灵活性。该研究还表明角与吻突在盔甲鱼类三个主要类群反复出现,指示它们很可能面临相似的生态压力,从而占据了不同的垂直生态位,最终在布拉格期达到了演化的顶峰。(Historical Biology 2021, DOI:10.1080/08912963.2021.1952198)

2.9亿年前的史前巨鲨——瓣齿鲨

山西阳泉,古称“漾泉”,是中国共产党历史上创建的第一座人民城市,是名副其实的“中共创建第一城”。山西是我国重要的煤炭资源输出地,其煤炭主要形成于晚石炭世至早二叠世,距今3.15亿—2.7亿年。煤炭是由华夏植物群远古的植物在温暖潮湿的环境下堆积、腐解又经过漫长的压实和变质作用形成,而这些煤层又与海相的灰岩交替沉积。早在1923年,我国著名地质学家李四光,就在阳泉地区的水泉沟开展地质调查。在这里发现了六层石灰岩,其中太原组的三层石灰岩自下而上被李四光分别命名为“四节石”灰岩、“钱石”灰岩和“猴石”灰岩。这三套灰岩中富含棘皮类、腕足类、头足类、 类等海洋生物化石,其下覆岩层均为煤层,表明阳泉地区晚石炭世至早二叠世的成煤森林多次受到海侵事件影响,导致煤层沉积的多次中断,使得阳泉地区形成多次灰岩-砂岩-煤层的交替沉积。阳泉地区太原组钱石灰岩是一套生物沉积碎屑灰岩,富含大量酷似古钱币的海百合茎化石(故称钱石灰岩)。钱石灰岩的时代为二叠纪乌拉尔世阿瑟尔期—萨克马尔期(2.90亿—2.98亿年前)。钱石灰岩中含有大量以长身贝和石燕为代表的腕足动物群及其他以头足动物为代表的海洋生物化石,这表明:在两亿多年前的阳泉是一片靠近赤道温暖透光的浅海,非常适宜各类海洋生物生存。

瓣齿鲨在大的分类上属于有颌类中的软骨鱼类,属于一类原始的软骨鱼类——真软骨头类。瓣齿鲨主要生活在石炭纪至二叠纪时期(距今3.6亿—2.5亿年前),从牙齿的尺寸上来说,它们的牙齿大小与现生的大白鲨牙齿相仿,可以推测出瓣齿鲨是一类体长可达3米至5米的史前巨鲨。由于软骨鱼类的身体大多难以保存,目前发现的瓣齿鲨化石均为零星的牙齿,最大特征是在齿冠下有几排水平叠瓦状脊纹条带,齿冠部分宽而短。化石保存散乱的状态也说明瓣齿鲨可能如同今天的大部分鲨鱼一样,牙齿也是终身替换的,即失去的牙齿可以被新牙替换。由于只发现过的瓣齿鲨牙齿化石,所以学界长期以来对这种动物的完整形态没有一个准确认识,但是我们还是可以根据这些零散的牙齿化石标本勾勒出这些远古杀手大致的面貌。传统观点认为它们是一种底栖的运动缓慢的食壳鱼类,以底栖的腕足类、双壳类等具壳生物为食。但从目前现有的牙齿化石来看,瓣齿鲨牙齿的独特形态表明其可能是另一种生活方式:刃状的牙齿边缘上布满了大量的垂直细槽,同时也拥有着巨大的咬合面,这种牙齿形态或许更适合对猎物的肌肉组织进行撕咬。这类奇怪的软骨鱼又被称为奇美拉怪物,主要是因为它们同时具有鲨鱼和硬骨鱼的特征,而且许多种类具有像老鼠一样的尾巴。瓣齿鲨目是真软骨头类下的一个非常神秘的类群,目前仅有17个属种被描述,而且大部分都是零散的牙齿化石。目前仅有两件完整的瓣齿鲨目化石可以窥其全貌,一件是来自美国蒙大拿州的贝兰特希鲨,另一件是来自德国和英格兰北部的贾纳萨鲨,而瓣齿鲨则是最早被发现并命名的瓣齿鲨类化石,最早由恐龙的命名者、英国著名古生物学家欧文爵士命名。我国的瓣齿鲨类的化石最早是由我国古脊椎动物学奠基人杨钟健先生在20世纪50年代发现的,并命名为兴国瓣齿鱼(时代为晚二叠世乐平统),但这件标本在1978年经重新研究后,被重新鉴定为瓣齿鲨目的另一个大型属种——巨栉瓣齿鲨的中下颌齿。最近,研究者在阳泉钱石灰岩中发现了7件瓣齿鲨牙齿化石,经对比研究确定其为瓣齿鲨科瓣齿鲨属中的俄亥俄瓣齿鲨,是真正的瓣齿鲨属成员。这次发现更新了瓣齿鲨属在全世界的化石分布记录,揭示了瓣齿鲨极可能是一类善于游泳扩散的远洋鱼类,也对研究我国华北地区二叠纪海洋生物多样性与分析指示古环境有着重要意义。(Acta Geologica Sinica English Edition 2021, 95: 1057-1064)

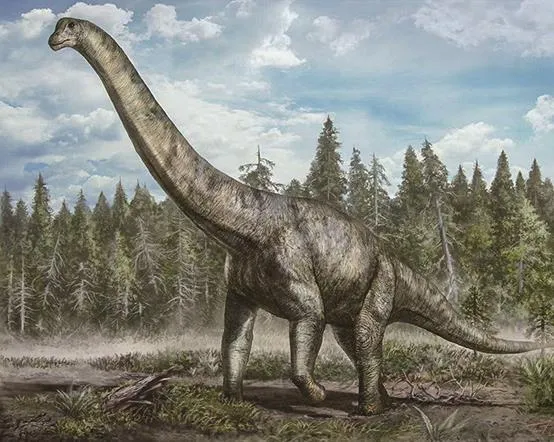

东北白垩纪蜥脚类化石新发现

腕龙类是最具代表性的恐龙类群之一,生存于侏罗纪晚期至白垩纪早期,过去仅在北美洲、欧洲及非洲有发现。近期,研究者在吉林省延吉市建筑工地的废土堆中进行抢救性发掘发现的恐龙化石中找到了可能的腕龙类标本。在演化上,腕龙类代表泰坦巨龙形类的一个早期分支,是多孔椎龙类的姐妹群,后者包含我国早白垩世常见的盘足龙类。过去有许多蜥脚类化石曾被作为支持腕龙类分布于亚洲的证据,但这些研究不是被后续研究推翻,就是证据并不充足,如新疆的巧龙、四川的大安龙、甘肃的桥湾龙以及日本和韩国所发现的单独牙齿化石都曾被归类在腕龙类中。但后续研究及观察发现巧龙缺少了腕龙类的特征:大安龙应该与马门溪龙的关系更近:桥湾龙也在其他亚洲蜥脚类更完整的标本被发现后,经过比较被普遍认为是多孔椎龙类。(PeerJ 2021,9:e11957)