胰岛素不同给药方式在急诊糖尿病酮症酸中毒中的应用效果及有效率分析

2021-11-27耿陈珠伊丽珊林明星江言建

耿陈珠,伊丽珊,林明星,江言建

宁德师范学院附属宁德市医院急诊科,福建宁德 352100

糖尿病在慢性疾病中所占比例较高,且具有较多的并发症,在出现胃肠功能异常、胰岛素操作不当、急性感染等情况时均会诱发急诊糖尿病酮症酸中毒[1]。急诊糖尿病酮症酸中毒发生后临床症状主要表现为意识障碍、休克、脱水、低血钾等,机体极度缺乏胰岛素时脂肪酸会经过肝脏作用产生乙酞乙酸、丙酮等多种酸性酮体,超过了肾脏排泄率以及身体利用率,出现一系列并发症[2]。目前针对急诊糖尿病酮症酸中毒患者而言,在临床实践过程中补充胰岛素具有重要意义,但是临床上所推荐使用的剂量无明确标准,需要在多次用药后确定剂量[3]。临床上所应用的传统注射方式会导致患者出现生理不适以及疼痛症状,如果在治疗期间未完全把握胰岛素用药剂量,会出现低血糖等一系列并发症,影响患者整体治疗效果[4]。基于此,该研究选取2019年6月—2021年6月该院收治的62例急诊糖尿病酮症酸中毒患者作为研究对象,探究急诊糖尿病酮症酸中毒患者于治疗期间应用不同方式输注胰岛素所取得的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院收治的62例急诊糖尿病酮症酸中毒患者作为研究对象,采用方便抽样法进行分组,即对照组和观察组,各31例。对照组患者中年龄47~75岁,平均(61.59±3.71)岁;男性24例,女性7例;糖尿病病程2~14年,平均(8.42±0.68)年;随机血糖为(19.54±1.75)mmol/L。观察组年龄48~74岁,平均(61.47±3.67)岁;男性26例,女性5例;糖尿病病程2~13年,平均(8.39±0.74)年;随机血糖为(19.69±1.84)mmol/L。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:纳选对象确诊为糖尿病酮症酸中毒;急诊入院;临床资料完整;均采取胰岛素治疗措施;患者家属自愿签署知情文件;医院伦理委员会予以审核批准。

排除标准:表现为肝、肾等器官功能器质性病变者;伴随发生原发性疾病者;患有心力衰竭者;存在精神疾病,认知以及沟通功能异常者;临床资料缺失者;研究中途退出者。

1.2 方法

两组患者入院后均采取对症支持治疗措施,涉及措施包含纠正水电解质、补液、维持酸碱平衡,预防并发症。对照组在采取常规对症支持治疗的同时小剂量持续静脉滴注胰岛素,调整胰岛素滴注速度为0.1 U/(kg·h),经用药后如果患者血糖指标控制于<11.1 mmol/L,pH>7.3时,酮体呈阴性后皮下注射胰岛素,选择短效胰岛素皮下注射,还需静脉滴注胰岛素,维持1~2 h,避免出现血糖水平回升的情况,持续用药直至尿酮体恢复至正常范围内。

观察组患者在采取对症支持治疗的同时应用小剂量胰岛素泵持续皮下注射,首先应用定制注射剂在胰岛素泵中装入胰岛素注射液,将泵注速度调整为0.1 U/(kg·h),适当进行充盈管路排气,在注射部位处落实消毒处理措施,胰岛素泵注期间进行血糖变化情况监测,依照患者实际情况进行胰岛素剂量逐步调整,纠正酸中毒后调整泵注速度为0.6~1.2 U/h,展开持续性皮下输注,直至患者尿酮体恢复至正常状态。

1.3 观察指标

血糖水平变化情况:监测患者采取治疗措施前后空腹血糖、餐后2 h血糖以及糖化血红蛋白等指标数值。

临床症状缓解时间:统计分析对照组、观察组用药后血糖达标时间、pH恢复时间、胰岛素用量、血酮体以及尿酮体恢复时间。

临床治疗有效率:显效表示为患者采取治疗措施后临床症状完全消失,且脱水情况得到纠正,血压水平已经控制于正常状态,达到血糖水平控制目标;有效为患者治疗后临床症状得以改善,采取相关检查措施后pH值、阴离子间隙、β-羟丁酸等均已改善;无效则表示为患者采取治疗以后未达到上述标准,治疗前后临床症状、血糖指标等数值无明显改善[5]。

低血糖发生率:统计分析患者用药后低血糖发生情况,末梢血糖<3.9 mmol/L可以定义为低血糖[6]。

1.4 统计方法

采用SPSS 23.0统计学软件进行数据分析,计量资料以(x±s)表示,采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

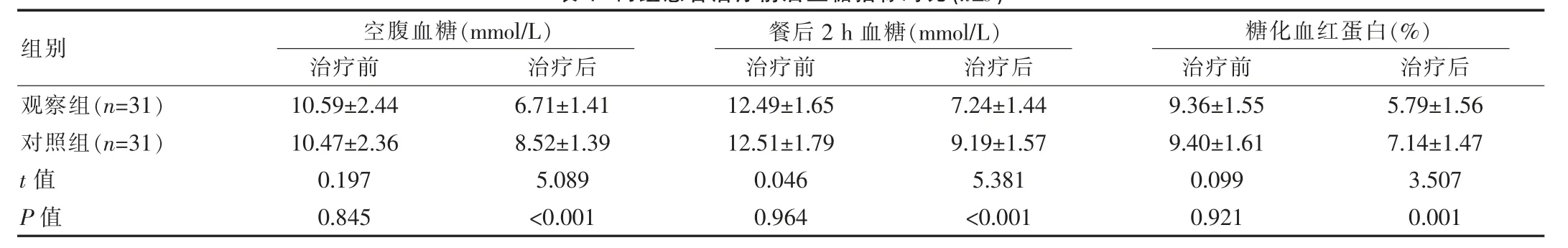

2.1 两组患者治疗前后血糖指标对比

治疗前,对照组、观察组患者血糖指标等数值对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,与对照组相比,观察组血糖指标数值较低,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗前后血糖指标对比(x±s)

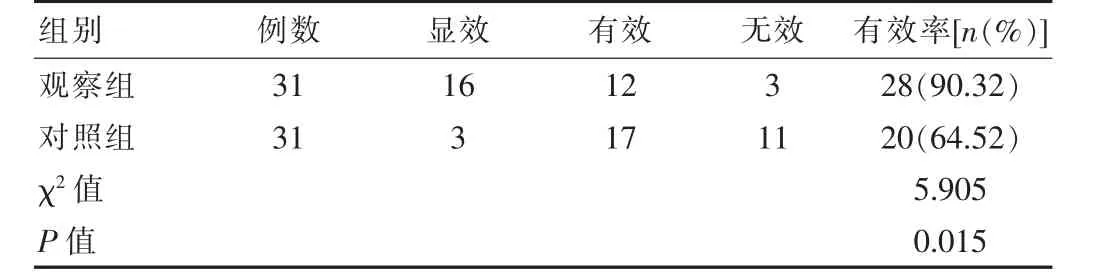

2.2 两组患者临床治疗有效率对比

与对照组相比,观察组临床治疗有效率较高,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者临床治疗有效率对比

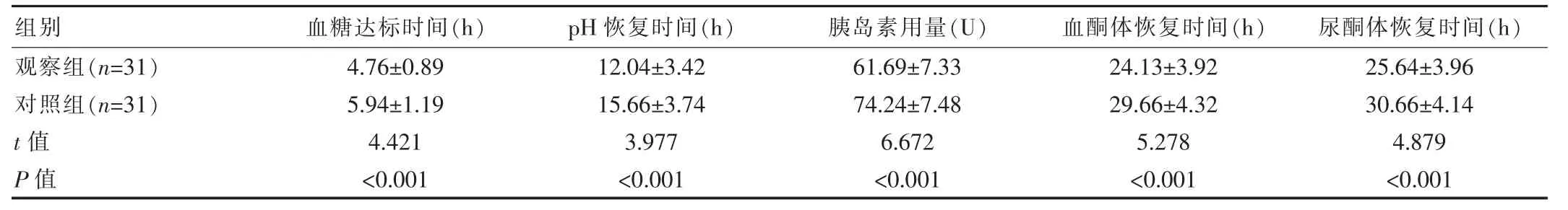

2.3 两组患者临床缓解消失时间对比

与对照组相比,观察组血糖达标时间、pH恢复时间、胰岛素用量、血酮体以及尿酮体恢复时间较短/少,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者临床症状缓解时间对比(x±s)

2.4 两组患者低血糖发生概率对比

对照组患者用药后发生低血糖者共计8例,所占比例为25.81%(8/31),观察组低血糖者共计2例,所占比例为6.45%(2/31),两组比较差异有统计学意义(χ2=4.292,P<0.05)。

3 讨论

糖尿病在临床上属于常见的多发慢性疾病,糖尿病酮症酸中毒则属于糖尿病发展中的严重并发症[7-8]。据研究资料证实,诱发糖尿病酮症酸中毒的影响因素较为复杂,涉及外伤、手术、感染等,会造成机体血酮、尿酮逐步升高,严重情况下甚至会导致患者出现急性肾衰竭、休克[9-11]。目前,在临床上控制血糖水平的药物主要在于胰岛素,但是胰岛素用药期间会出现皮下脂肪营养不良、胰岛素性水肿、局部以及全身性过敏反应,在长期应用胰岛素进行治疗后会导致患者肾脏负担加重,会增加患者机体心脑血管风险性,还需要选择科学以及合理的胰岛素用药方式,以期减少胰岛素使用剂量[12-13]。

该次研究结果显示,治疗前,对照组与观察组患者血糖指标等数值相近(P>0.05);治疗后,观察组血糖指标数值低于对照组(P<0.05);对照组治疗有效率为64.52%,低于观察组的90.32%(P<0.05);相较于对照组,观察组血糖达标时间、pH恢复时间、胰岛素用量、血酮体以及尿酮体恢复时间较短/少(P<0.05);对照组用药后低血糖发生概率为25.81%,高于观察组的6.45%(P<0.05),该次研究结果可以充分证实于糖尿病酮症酸中毒治疗期间不同用药方式所取得的效果不同,而胰岛素泵持续皮下注射会改善患者酮体代谢,可以促进患者转归。所得研究结论和相关学者的研究中“不同胰岛素给药方式治疗急诊糖尿病酮症酸中毒临床观察”相似,在其研究过程中对照组、观察组尿酮体恢复时间、pH值恢复时间、胰岛素用药剂量、血酮体恢复时间、血糖达标时间所得数值对比差异有统计学意义(P<0.05);对比评估对照组、观察组低血糖发生概率,观察组所得数值低于对照组(P<0.05),表示胰岛素皮下持续输注用药方式对于急诊糖尿病酮症酸中毒患者而言可以促进血酮体、尿酮体恢复,有利于减少胰岛素用药剂量,促使患者尽早康复。分析原因如下:在糖尿病酮症酸中毒患者于胰岛素用药期间小剂量胰岛素持续静脉滴注属于常用的给药方式,此用药方式的优势主要在于在用药期间动态监测血糖水平,根据血糖水平变化进行胰岛素滴注时间、使用量的调整,进而达到控制血糖水平的效果[14]。但是越来越多的研究资料表示,在糖尿病酮症酸中毒采取胰岛素治疗期间应用小剂量胰岛素持续静脉滴注方式,患者机体血糖水平缓慢下降,增加胰岛素应用剂量后会引起血糖激素下降,诱发脑水肿等有关并发症[15]。而且应用此用药方式后胰岛素作用高峰时间、注射后未及时进食会导致低血糖发生风险性增加,血糖指标的波动幅度比较大,患者需要较长时间实现酮体水平消失,病情容易反复性发作[16]。胰岛素泵用药方式不仅可以减轻餐前用量,还可以有效避免胰岛素重叠作用,有利于减少胰岛素使用剂量,及时纠正糖尿病酮症酸中毒,可以有效缩短患者住院治疗时间,进而减轻患者经济负担。但是在放置胰岛素泵后需要严格护理,详细讲解调整胰岛素泵的使用注意事项,进而确保胰岛素泵正常运作。

综上所述,和小剂量胰岛素泵持续静脉滴注方式进行比较,在患者应用胰岛素时选择小剂量胰岛素泵持续皮下输注方式可以克服其存在的弊端,使用胰岛素泵以后形成人工胰腺,以患者具体摄入食量、血糖水平变化情况,对机体24 h所需胰岛素量计算,智能控制胰岛素摄入量,可以提高治疗有效性。