学校音乐教学中节奏感的培养体系与实施策略

2021-11-19尹乐崇

尹乐崇

(无锡市南湖小学 江苏 无锡 214000)

节奏感是乐感的核心组成部分,在学校音乐教学中具有十分重要的地位,良好的节奏感不仅能帮助学生提升课堂歌曲的演唱水平,还能加深学生对音乐的理解。校园广播操、眼保健操等集体运动的整齐性,也需要良好节奏感的支持。节奏感的培养,从纯粹的恒拍,到有强弱规律的节拍,再到复杂多变的节奏型,需要遵循从易到难、循序渐进的策略,才能收到良好的成效。

一、恒拍的稳定性训练

(一)恒拍的作用

恒拍是指速度恒定不变的拍子。一首歌曲,总是在某种速度下,以恒拍为基础来演唱的。在音乐审美中,恒拍是音乐作品动听悦耳的前提;在合唱中,恒拍是协调每个声部、每位队员演唱速度的纽带;在校园广播操、眼保健操等集体运动中,恒拍是保持集体动作整齐的基石。

所谓恒拍感,是指在一个相对时间内,保持拍子的速度不发生变化的内心感觉。学生在演唱或演奏中,不自觉地加速度、抢拍子,就是内心没有稳定的恒拍感造成的。而歌曲速度变化的实质,是恒拍的有序拉宽或收紧。失去恒拍控制的速度变化,必然是刺耳而难以接受的。

(二)恒拍感的培养

恒拍是节奏感培养中要解决的首要问题。可以说,没有良好的恒拍感,节奏感的后续培养就无法有效开展。恒拍的培养分为“理解恒拍含义”“养成打拍习惯”和“恒拍的专项训练”三个步骤。

1.理解恒拍含义

首先,可以让孩子感受生活中熟悉的以恒拍运动的事物,来理解什么是恒拍。例如,时钟上的秒针,总是以每分钟60 下恒定的速度转动。再如,小朋友的安静心律,总是以每分钟80 下左右恒定的速度跳动。学生聆听、感受这些声音,以建立对恒拍的初步理解。然后,再通过体态律动或借助打击乐器,模仿这些感受到的恒拍,在一定时间内,持续不断地用同一种速度稳定敲击。最后,分别在快速、中速、慢速等速度上练习,适应不同速度的恒拍感受。

2.养成打拍习惯

当学生理解了恒拍的含义,并且整班学生都能掌握在一定时间内匀速击拍后,就可以开始与音乐相结合的恒拍培养。一方面,要养成边演唱边打拍的习惯。不论唱谱、唱词,抑或是乐器演奏,都要要求学生,用外显的方式击拍。例如,击掌、拍腿、点脚等方式。随着学生熟练程度的不断提高,外显的击拍方式可以逐步内隐。但应当提醒学生,内心的拍感,依然需要细微的身体起伏来表现,最终做到内隐与外显相统一,由内而外,自然表现恒拍的律动。另一方面,要培养学生边听音乐边打拍的习惯。这种边听边打拍的习惯,要渗透在平常每一首歌曲,每一首乐曲的教学之中。通过经常性的大量的练习,学生才会具备快速找到歌曲拍点的能力。

3.恒拍的专项训练

在音乐课上,教师可以设计一些专门的游戏,来强化学生的恒拍感。例如,让学生排成圆圈,随老师的钢琴演奏走步。演奏的内容,从简单到复杂,根据学生的掌握程度,逐渐提高难度。还可以在演奏中,做渐快、渐慢的速度变化,训练学生在速度变化中抓准恒拍。需要强调的是,听觉、视觉、触觉等多种人体感官系统,都会参与到恒拍的训练中来,在训练中,应当经常提醒学生注意聆听,将注意力集中在听觉上,使听觉居于核心地位,视觉与触觉居于辅助地位。此外,集体训练的过程中,还要引导学生,学会排除身边同学可能出现的错误干扰,将注意力放在老师的演奏以及视觉提示上。

二、节拍的规律性训练

(一)节拍的分类

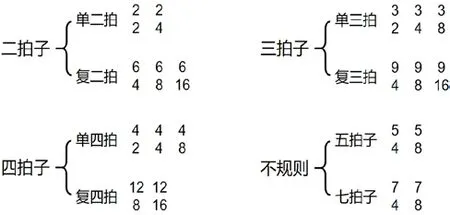

节拍是以恒拍为基础的,它突出强弱规律,以强拍和弱拍有规律的组合而形成。按照听觉感受,节拍主要分为四类:二拍子,分单二拍、复二拍,强弱规律为“一强一弱”;三拍子,分单三拍、复三拍,强弱规律为“一强两弱”;四拍子,分单四拍,复四拍,强弱规律为“强、弱、次强、弱”;以及不规则节拍。

(二)节拍的作用

一首音乐作品,总是属于某一种或某几种节拍的组合。节拍突出强弱对比,强拍有规律地重复出现。这种规律性使得节拍比没有力度变化的恒拍更加易于把握。

节拍对音乐作品的特征有一定影响,二拍子、四拍子,方正对称、充满动力,通常表现欢快、明亮的情绪,进行曲最能体现二拍子、四拍子的特点。三拍子则流畅、灵动,圆舞曲最能体现三拍子的特点。对节拍的感知与判断,可以帮助学生加深对音乐语言的理解。

(三)节拍感的培养

首先,教学生一种简便的体态律动方法来打节拍。例如:在强拍时重拍手掌,在弱拍时轻拍手心,出现次强拍时用中等力量拍手心,边律动边轻声数拍子。掌握打拍方法后,就可以带着学生,边听音乐边通过体态律动将歌曲的节拍表现出来。

一辆2014年一汽奥迪生产的奥迪Q5,搭载CAD型2.0TSI发动机和0B5型双离合变速器,行驶里程为100 000km,因发动机抖动、加速无力而送修。

当学生能够在老师带领下,抓准歌曲力度规律,整齐地打出二拍子、三拍子等节拍的体态动作后,就可以开始训练学生自主听辨节拍类型。在学习一首歌曲之前,一边聆听,一边尝试,用相应的体态动作打出与音乐力度规律相符的节拍。学生在经过一段时间的训练后,通常能够具备找到歌曲节拍类型的能力。能够敏锐地感知音乐节拍,快速而准确地抓住节拍的力度规律,对后一阶段节奏感的培养大有裨益。

需要注意的是,尽管多数情况下,重拍都在第一拍上,但一些个性化突出的民族音乐、地区性音乐,可能会把重拍放在其他位置。例如,波兰的马祖卡舞曲,重拍经常落在第二拍或第三拍上;美国的爵士乐,重拍则经常落在第二拍或第四拍上。学校音乐教育中,节拍训练所使用的音乐,应尽量选择教材上常规的,强弱拍明显,规律性强的音乐,避免过于个性化以及含有变拍子的音乐。

三、节奏的综合性训练

(一)节奏的概念

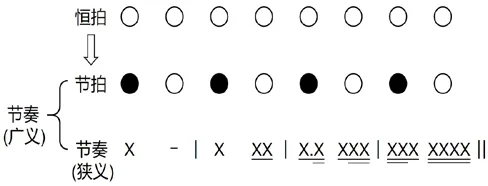

节奏的概念有广义与狭义之分。广义的概念包括两方面含义,其一是指按照固定频率有规则地律动,称为节拍,其二是指音与音之间的长短关系。狭义的节奏概念特指音与音之间的长短关系。那些具有典型特征并在音乐中经常出现的节奏叫做节奏型。本节讨论的是狭义概念的节奏。

(二)节奏的风格差异

地域、文化、时代的差异,造成了音乐风格的差异,由此产生的音乐风格类别不胜枚举。较为熟知的有欧洲古典风格、爵士风格、拉丁风格、中国风格等。不同风格的音乐作品在调式、调性、节奏、和声、织体等要素上均有个性化的差异。

不同的音乐风格,往往节奏差异明显。欧洲古典音乐多采用均分节奏,非均分节奏运用较少;爵士乐具有摇摆性,多采用切分音、三连音节奏;拉丁音乐中休止符较为常见,表现出来更多的是停顿感。由此造就了丰富多彩的节奏类型。

(三)节奏感的培养

节拍与节奏,是相互联系的整体。节拍是节奏的载体,多样的节奏总是寓于有规则的节拍之中。节奏感的培养,究其本质,是以恒拍为基础,以节拍为载体,以多样的节奏型为内容的综合性训练。在具体训练中,有很多行之有效的方法。

1.在响板伴随下,按节奏读歌词

学唱歌曲时,教师可以用响板有规则地敲击节拍,带领学生在响板的伴随下按节奏读歌词。与此同时,还可以要求学生,将听到的节拍声,用自然的身体律动表现出来,将依靠听觉被动地接受节拍,转变为用身体律动主动地去表现节拍。

2.听音乐时,加入打击乐器伴奏

学生对新鲜事物总是充满好奇心,他们对种类繁多的打击乐器有着浓厚的兴趣,教师可以利用学生的好奇心,在听音乐时,加入不同的打击乐器伴奏,以此提升学生的节奏感。

例如,在《小鼓响咚咚》这首歌曲的教学中,先让学生聆听并感受歌曲节拍。然后,以歌曲节拍为载体,为响板、串铃、碰铃三种乐器设计不同的节奏,并加以训练,形成三声部的节奏配合,使不同的节奏统一于规则的节拍之中。

3.借助图形谱,加深知识理解

节奏感是一种感性认识,为了使学生从感性认识上升到理性认识,将代表节拍与节奏的内容设计成图片,使之视觉化,能帮助学生更好理解和区别这些概念。

例如,在学习《再见吧,冬天》这首歌曲时,可以设计图谱,用雪花代表规则的节拍,将节奏不同的歌词填入雪花中。用生动的视觉形象,帮助学生理解节拍与节奏之间的变与不变。

四、结语

综上所述,节奏感的培养需要一套层次分明的教学体系。从恒拍的稳定性训练,到节拍的规律性训练,再到节奏的综合性训练,环环相扣,每个环节都要在上一环节扎实掌握的基础上展开。实际教学中,还要考虑到班级学生个体间的差异,强调以听觉为主,视觉为辅,视听并用,行而有效地提高每一位学生的节奏能力,为音乐学习打下坚实基础。