体文用史与晚年风格

2021-11-18石珠林

石珠林

摘要:王蒙近作《笑的风》以“同代人”傅大成的爱情、人生、事业为经,勾连起一部跨越60余年的波澜壮阔的史诗。小说接续了自《史记》以来的“以传写史”的文学传统,注重探索“传”与“史”的关系,关注“大浪”中的“水滴”,表同情于时代大潮中的个体生命;在抒情模式上继承李商隐诗聚焦意象、含蓄朦胧的艺术特征以及《红楼梦》“以兴衰为经,以情为纬”的结构安排;基于对“史”与“诗”进一步地辩证思考,小说中透露出的有着作家人生哲学意味的“生活的辩证法”,则接续了自鲁迅以来的知识分子的思考,又有作家自身前后写作一脉相承的内在理路。凡此种种,皆源于作家“体文用史”型的传统文化人格,贯连着“史传”“诗骚”“生活的辩证法”三条线索,这或是理解王蒙晚年创作的关键。

关键词:王蒙 《笑的风》 史传 诗骚 生活 体文用史

作为“共和国的一面镜子”[1],王蒙的确是中国当代历史上一個独特的存在。无论是多达50卷的《王蒙文集》(2020年,由人民文学出版社出版新版《王蒙文集》,共50卷,不包含《笑的风》)所宣示的文学、学术等成就,还是他曾担任文化部部长这一政治背景,抑或“故国八千里,风云三十年”的人生经历,都注定了他在中国当代思想、文化历史上占据着重要的位置。王蒙近作单行本《笑的风》接续传统文化中的史传与诗骚传统,在宏观层面以主人公傅大成的人生经历为主线,谱写了一部从1958年到2019年间波澜壮阔的史诗。对王蒙个人而言,书写同代人傅大成的人生传奇,亦是作家在晚年对自己此前的多彩人生进行总结,继而演化出哲学层次的生活辩证法。探究《笑的风》等晚年作品的生成语境与个体情结,或可用牟宗三在《汉宋知识分子之规格与现时代知识分子立身处世之道》一文中所提出的“体文用史”型传统文化人格来进入,即“在生命本质上是文人的,在现实个人生活与社会生活乃至政治生活的作用上完全又是以‘史之‘变挥洒自如。”[2]

一.史传:倩谁记去作奇传?

王蒙挚爱《红楼梦》,《红楼梦》对王蒙的影响也无须多言。他在《红楼启示录·〈红楼梦〉的写实与其他》中曾这样说:“这不但是贾宝玉的‘历史,而且很近乎宇宙与人类的历史。经过一个循环,或叫一个轮回、一番梦幻、翻过一回筋斗,以后,毕竟又与未曾经历过不一样,留下了记载,留下了辛酸荒唐,留下了消愁破闷、喷饭供酒的材料,呜呼,这不就是人生吗?这不就是文学吗?这不就是小说吗?”[3]虽说,此话评价的是在“昌明隆盛之邦、诗李簪缨之族,花柳繁华地、富贵温柔乡”中去走一遭的石头,但何尝不是历经政坛、文坛、人生风云的作家自况?为时代作传,为时代中的“大浪”与“水滴”作传是王蒙的追求,也暗含着中国传统知识分子的“史传”传统。

一般而言,“史传”传统粗略可追溯至司马迁的《史记》。所谓“史”,关涉历史、时代、线性历史观等一系列宏大问题,而“传”则关涉个人层面,《史记》中有“列传”一体,由其衍生出的“纪传体”在中国历史书写中占据着重要地位。在传统文化中,“史高于文”是一种通识,在相当长一段时间内,“文”是被当作“史”来读的。由此,在“史”与“传”的互文联动中,便衍生出“以传写史”的叙述模式,即通过小人物的离合悲欢展现时代风云,通过“个人史”书写“时代史”。引“史传”入“小说”固然提供了一种“如何写”的思路,但其弊病亦显而易见,以传写史,落脚点往往在“史”,“史”的宏阔往往压倒了“传”的渺小。

“人多是‘生命之川之中的一滴,承着过去,向着未来,倘不是真的特出到异乎寻常的,便都不免并含着向前和反顾。”[4]《笑的风》开篇,主人公傅大成由“1958年春天”“十七岁零七个月”这两个关键的时间点向我们走来。如此推算,傅大成生于1941年,与作家王蒙(生于1934年)比较,二人可谓是广义上的同代人,有着较为相似的人生经历、理想追求。在小说中,王蒙是作为一个同时代的他者的形象出现的,主人公傅大成就曾读过王蒙的作品,并对《活动变人形》发表了自己的看法。此外,从小说中傅大成从出生到走上文坛的相关背景来看,他应当与王蒙、张贤亮、高晓声等人一样,同为“归来者”。在此基础上,笔者认为,《笑的风》可被视为一部作家为“同代人”立传的著作。对于作家王蒙而言,无论是带有人生总结性质的“季节系列”小说,抑或自觉的自传写作,老年王蒙都在进行着人生的回忆、总结与反思。而这种反思是通过较为客观的方式进行的,即回溯同代人的喜乐悲欢,勾连起个人史与时代风云之间的缠绵缱绻。这种时代、人生所赋予的高度的使命感,正如他多次提到要用文字、文学挽留时间、历史和生命那样。

王蒙近作单行本长篇小说《笑的风》(由作家出版社于2020年4月出版)以主人公傅大成与白甜美及杜小鹃的恋爱、婚姻为经,勾连起1958—2019年60余年间的个人史诗与时代风云。中篇小说《笑的风》先由《人民文学》(2019年第12期)发表,后被《小说选刊》《小说月报》等多家杂志转载。与此同时,作者王蒙“写完了却没放下,出现了一个在我写作史上前所未有的情况,发表后的小说又把我自己‘抓住了”[5]。因而,他又花了两个月以“应重于大于而不是轻于小于夏季原作的力度”增写了近五万字,一次次摆弄捋理了全文,最终成为现在的“升级版”长篇——即由作家出版社出版的单行本《笑的风》。小说自1958年春天,年满十七岁零七个月的贫农子弟傅大成闻风而喜写起,至2019年大成年近耄耋结束。在阅读小说的过程中,我们不难发现大量贯穿全篇的时间节点:

一九五八年春天,……十七岁零七个月的他……

一九五九年春节前,……父母做主,要他与本村一位上中农女儿,比他大五岁的俊女白甜美结婚。

一九六一年,大成二十一岁,号称二十三岁,高中毕业。……到六三年春节,又生下闺女小凤。

再两年后,一九六五年,他高校毕业分配到了一个遥远的边市Z城,做边市译员。

……

然后,二十世纪就这样过去了,人们为爱情,为发展,为和谐……

又过了五年,二〇一二年了,白甜美七十七岁,傅大成七十二岁……

又两年匆匆飞过,到了二〇一四年,已经年满六十九岁的小鹃的五十岁儿子立德当上了科学院院士……

二〇一八年二月十五日,农历大年三十晚上……

几个月后,二〇二〇,我也就八十岁啦,大成想。

之所以占据如此多的篇幅,不厌其烦地将上述时间节点一一列出,是为了给读者一个更加明晰的“史”的脉络,进而体悟到小说作者对“史”的追求。以上梳理的时间节点,仿佛是从小说中提炼出的一张大事年表,继而形成了一部以傅大成等人为主体,勾连时代风云的编年史。倘若对王蒙的写作史进行一番考察,则不难发现,对于“史”的追求并不独在近作《笑的风》中显现。在《活动变人形》《暗杀3322》《青狐》《生死恋》以及“季节系列”等小说中,这种情况也是十分明显的。《活动变人形》从“戊戌变法”的前史“公车上书”写起,该小说续集中的五章更是不无画蛇添足、求全责备的意味,总是要把人物的来处与归途交代得一清二楚,而在人物的背后是宏大的“时间开始了”的模式。再如《生死恋》中,亦是回溯至1898年戊戌变法——百日维新失败,直至“1979年,组织上为吕奉德平反,推翻了一切‘不实之词。秋天,吕先生住进医院高级病房。同年,苏绝尘被聘请为本市文史馆研究员。她的病情有一些好转。开茅任外语学院讲师。”而苏绝尘的病与宗璞《红豆》中“老母亲”的病如出一辙,似乎也是某种象征和隐喻。

那么,对《笑的风》中类似“编年史”的结构该作如何评价呢?《笑的风》以回溯式的视角表述了傅大成悲欢离合的一生,“记忆的兴起意味着有希望重新修订历史的边界”[6],作家作为一个回忆性的叙述者,回顾同代人(包括他自己)的过去,“试图按照当下的观点将意义强加给浮现出来的记忆身上,……即采用共存(co-present)的时间视角……在这个系统当中,每个事件都跟其他事件前后相互联系,每个事件都既由先前的全部事件所预示,也唤起了对于即将发生的事件的预期。”[7]《笑的风》中的同代人傅大成有着作家王蒙的影子,他的作家身份,他的边译经历,他的欧游,他的年龄,他的人生哲学……20世纪90年代末,王蒙曾在文章中表示对自己作品中沧桑沉浮背后太多的政治事件背景和政治术语表示不满,并表示想少写一点政治,多写一点个人。他反对将近代以来的历史高度意识形态化的行为,尤其是将文化也偏狭地看作为一种意识形态,而应看作是物质文明、精神文明、科技、生活等多元结构。以此观之,《笑的风》或许也是作家王蒙一次尝试“修订自己的历史边界”的行为。主人公傅大成的选择向上承接着倪吾诚们的不幸命运,而他自己的选择又关涉着自己未来的人生走向。

与传统的以传写史类的小说相类似,如前文所展示的年表那样,《笑的风》追求历史感、时代感,宣称“写不出大时间、大空间、大变化的小说来,怎么对得起师友读者?怎么对得起吾国吾民、此时此代?”[8]如果对《笑的风》全书作一个比例划分,不难看出,小说虽从1958年写起,但改革开放前和后的书写用力基本可以呈三七比例分布,这种安排虽然也有着某种“避重就轻”的嫌疑,但同时也是作者匠心独具的自主选择。在中国古代史传传统中,“传”(个人)的地位很难突出出来,从而具有独立的意义。《史记》中的列传所记述的都是价值体系中值得一书的历史人物,而小人物是被历史宏大叙事所忽略的。在一般意义上,由于20世纪中国独特的历史语境,“史传”的传统一直赓续,然而“传”让位于“史”的情况却是不争的事实。时代主潮下的作家们总是急切于“史”的追求,这使得文学作品中的人物缺乏个性,成为被历史淹没的无声的符号。对于这一点,梁启勋立足于中西比较的语境作出的论断是有合理性的:“泰西之小说,所叙者多为一二人之历史;中国之小说,所叙者多为一种社会之历史。”[9]难能可贵的是,可能是由于王蒙自己的经历,他在处理“史”与“传”的关系时,考虑到了“大浪”与“水滴”的辩证关系,在“大浪大潮”决定历史方向的同时,也要注意到“大浪”是由“水滴”构成的,因此要“既写大浪又写水滴”[10]。且不说傅大成、白甜美、杜小鹃等都并非那种非黑即白的人物,每个人物有着自己的生命,就是对历史悲剧中的女性,作者也是表示同情,如小说第二十五章题名为“谁为这些无端被休的人妻洒泪立碑”。王蒙既对时代“大浪”表示敬畏,也对组成“大浪”的“水滴”给予同情,使得《笑的风》与作家此前的长篇小说创作乃至历史上的“以传写史”类小说显得不同。由此观之,《笑的风》正如作家王蒙心心恋恋的《红楼梦》那样,有着“将身前身后事,记去作奇传”的史传情结。

二.诗骚:“这也是诗”

“史”与“诗”的互动关系,亦是理解中国文学的重要线索,关于这一点有很多学者都有论及,如王德威的《史诗时代的抒情声音》,捷克汉学家普实克关于“抒情”与“史诗”的相关论述,陈平原的《中国小说叙事模式的转变》中关于“史传”“诗骚”传统的论述等。“诗史把诗与历史连接在一起,是抒情论述最理想的表达方式”[11],如果说史诗描写的是人性的“动态图景”,那么抒情诗强调的是经验的“静态配置”[12]。在上一部分的“史传”传统之外,这里还要论及《笑的风》延续“诗骚”一脉的内蕴诉求。中国古代文学中,《詩》与《骚》并称“诗骚”或称“风骚”,笼统观之,一为写实主义文学源头,一为浪漫主义文学源头。屈原的《离骚》、李商隐的无题诗以及《红楼梦》的“政”与“情”可以说是这方面的经典文本。《诗》立足现实、日常、伦理,《骚》关涉浪漫、想象与生命,二者相辅相成,但都关涉个体生命的情感与体悟,且形成了抒情性的诗体文学传统。“五四”一代作家早就提出“小说的情调”与“小说的意境”的问题,郁达夫表示:“历来我持以批评作品的好坏的标准,是‘情调两字。只教一篇作品,能够酿出一种‘情调来,使读者受了这‘情调的感染,能够很切实地感着这作品的‘氛围气的时候,那么不管它的文字美不美,前后的意思连续不连续,我就能承认这是一个好作品。”[13]叶圣陶也表示:“构成意境和塑造人物,可以说是小说的必要手段。意境不仅指一种深善的情旨,同时还要配合一个活生生的场面,使那情旨化为可以感觉的。”[14]王蒙作品一直充沛着激烈的情感,诗意浓厚,不仅有着诗一般的语言,更重要的是,整部小说中诗的意境的塑造接续着古典文学“诗骚”传统,是“五四”以来“主情”一脉的拥趸,近作《笑的风》可谓是“史诗时代”的“抒情声音”。

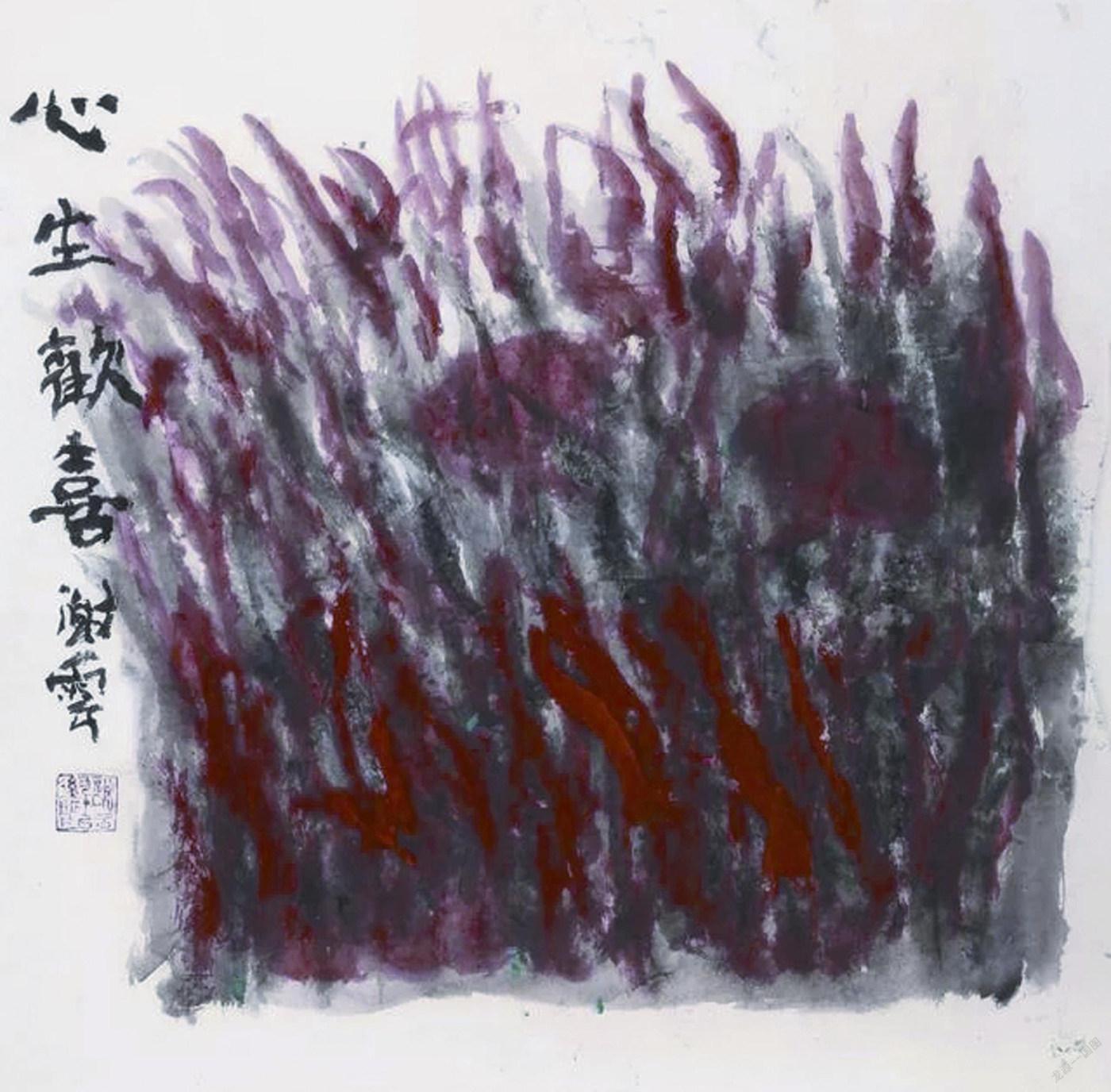

王蒙在《雨在义山》一文中有如下表述:“读义山诗,发现‘雨是其诗作中出现频率很高的一个字。不论是从人们常讲‘意境‘氛围‘形象意义上,还是从稍稍拗口一点的‘语象‘诗境的角度上看,‘雨是构成李商隐的诗的一个重要因子。其重要性,当不在义山喜用的‘金‘玉‘蝴蝶‘柳‘草‘烛‘书‘梦等等之下。”[15]相较于在“季节系列”小说中对《红楼梦》“遍地开花的题名”[16]的化用,《笑的风》更多的是接受了义山诗中对主要意象的开拓,以主要意象勾连全书,形成具有作家特色同时又含有某种象征意味的意象。显而易见,题名“笑的风”就将该书的主要意象展露在读者的面前:“笑”与“风”。书的开卷如此写道:“大成没有姐妹,邻居没有女生,女孩儿的笑声对于大成,有点稀奇与生分。这次夜风吹送的笑声清脆活泼、天真烂漫,如流星如浪花如夜鸟啼鸣,随风渐起,擦响耳膜,掠过脸孔,弹拨抚摸身躯,挑动思绪。风因笑而迷人,笑因风而起伏。然后随风而逝,渐行渐远,恋恋不舍,复归于平静安息。”这“云深不知处”的女孩儿的笑声,也就是主人公傅大成所谓的“笑的风”,使得其“春风飘扬,‘喜从天降”,从此开始了自己包办婚姻、婚外恋、离婚、再婚与离婚、作文欧游、去国还乡的人生历程。而五笔输入法中,“风貌”“岁月”“风月”以及“悲从心来”与“春情”的重码,又冥冥之中显示出如义山诗般的含混朦胧。王蒙曾重新排列组合过李商隐的《锦瑟》诗,其中有一首是这样的:“锦瑟蝴蝶已惘然,无端珠玉成华弦。庄生追忆春心泪,望帝迷托晓梦烟。日有一弦生一柱,当时沧海五十年。月明可待蓝田暖,只是此情思杜鹃。”[17]无独有偶,傅大成心心恋恋的“白月光”的名字正是著名作家“杜小鹃”,再与大成微信上回复小鹃的七绝(按:应为七律,可能为王蒙的笔误)相比较:“逝者如斯可有泪?词人相伴岂无痕?不仁天地来还去,悠远春秋疏亦亲。情深更有深情恨,意美应知美意恩。星月微茫难入梦,杜鹃远走揖清芬。”读者不禁与作者共鸣:爱情,文学,岁月,欺骗了你,还是感动了你?

《笑的风》写的是个人如诗的人生,也是时代变迁的壮阔史诗。小说中除了随处可见的用不同字体标注的引用的诗词曲赋的“有诗为证”外,还有不少作家原创的古体诗词、现代诗歌,不难看出,作者是一个充满着激烈而又饱满的情感的“高龄少年”,宣称现在这个时代、这个年龄是“出小说的黄金时代”。中国古代有自屈原《离骚》起而影响后世之所谓“骚体”,又有以《红楼梦》为代表的“诗体”小说,“总的来说,《红楼梦》所描写的贾府生活有两个聚焦点:一个是‘情,一个是‘政(指家政也指人际关系)。前者以宝玉为中心,以宝黛爱情为主轴,以宝钗黛三角关系为主要纠葛,辐射开去,涉及各色人物,包括秦可卿姐弟、湘云、袭人、晴雯直至金钏、玉钏诸人。在这个情中,又分三个层次,诗的即审美的与性灵的层次、体贴即献殷勤的层次、单纯肉欲的层次。”[18]此外,在同一书中,王蒙又对《红楼梦》“以兴衰为经,以情为纬”[19]的结构安排和写作模式表示倾慕。在回答《中华读书报》记者问时,他说:“越来越受《红楼梦》的影响,……诗情,是我写作的依据与享受,动力与生命。”[20]正是这种对于人生经历的把握,对于时代变迁独到的心灵感悟,终成长篇小说《笑的风》。

同《活动变人形》的结尾“男男女女穿着和举止都令人充满对未来的信心。这一晚伴舞的曲子有《波希米亚姑娘》《绿色的鹦鹉》《去年夏天》。我特别喜欢你,去年夏天”相类似,《笑的风》的结尾也充满信心与诗意:“但是,当我们说到人生,说到男女,说到光阴,说到新式与旧式婚姻,说到发展进步与历史的代价,说到他们的被匆匆树立欢唱又匆匆占位替代的生活的时候,喜在眉梢的同时,难道不多多少少地感觉到悲从心来吗?大成在电脑上用王永民的五笔字型打‘悲从心来四字——DWNG,出来的是‘春情二字。”这“悲从心来”除了为汹涌的时代之“史”所欢呼,难能可贵的,更多的是对个体生命诗意人生的赞扬与回望。

三.生活:辩证法

由“史”与“诗”的辩证思考,进而延伸到探究个体生命的“水滴”与“时代大浪”之间的关系问题,融合进作家自己的人生、生命体悟,王蒙形成了自己的“人生哲学”,笔者姑且称之为“生活的辩证法”。在马克思、恩格斯的论著中,“生活”是一个重要概念,“马克思和恩格斯认为,‘生活的第一需要就是让‘生活从‘手段变成‘目的。马克思和恩格斯所主张的生活思想,是人在过合乎人性的生活中不断返回到人本身的全新思想。这里的回到人本身就是强调,人在实践中必然要过肉体生活与精神生活相统一的生活方式”[21],因而将人类历史理解为生活发展的历史。多数论者在谈到王蒙时,鉴于他的“少共”经历以及政治上的风云传奇,将“革命”二字绘制为他的生命底色,这有着作家自身的“内证”,固然具有合理性。在笔者看来,除却无法抹去、毋庸置疑的“革命”底色,“生活”二字亦是理解王蒙其人、其文的一个关键词。王蒙是“生活”着的,对“生活”的深刻体悟、回望,乃至上升到较为深刻的形而上层次,构成了他自己独特的生活哲学。

关于“生活”问题的思考,自“五四”以来一直是知识分子赓续思考的问题。鲁迅就曾深刻思考过这方面的问题,这其中有耳熟能详的“一要生存,二要温饱,三要發展”(《笑的风》中大成致小鹃的信中就引用了鲁迅先生的这段话),有《伤逝》中所发出的“人必生活着,爱才有所附丽”的喟叹,亦有追求“生活”,反对“苟活”的论断,鲁迅即使是在病痛之中夜里醒来,也要让许广平开开电灯,“看来看去地看一下”,“街灯的光穿窗而入,屋子里显出微明,我大略一看,熟识的墙壁,壁端的棱线,熟识的书堆,堆边的未订的画集,外面的进行着的夜,无穷的远方,无数的人们,都和我有关。我存在着,我在生活,我将生活下去,我开始觉得自己更切实了”,并声称“这也是生活呀”。[22]虽说,前辈先驱未必对王蒙的人生及创作产生可堪考证的直接影响,但作为一个知识分子,沿着前辈足迹继续前行,王蒙对生活的若干体悟倒是撒下了“心香一瓣”。通过散见于各书及网站的报道中,我们可以见到这样一些题名:《生活万岁》《生活与时间不欺骗你》《睁开眼睛,面向生活》《倾听着生活的气息》《生活、倾向、辩证法和文学》……除却这些题名直接关涉到“生活”这一核心词语外,在不同时间、不同场合,口头的、书面的内容里面,王蒙都对“生活”这一内容表现出极大的热情与关切。

作者自言,“本书甚至可以题为《假如生活欺骗了你》”。不难看出,对于“生活”的独到体悟与基于生命体验上的咀嚼与反刍,是《笑的风》的内在脉络。书中谈及主人公傅大成回忆与白甜美的恋爱、婚姻时如此说道:

许多年后,他读过王蒙的小说《活动变人形》,知道生活在“五四运动”氛围中的知识人,有的伟大,有的渺小,有的高调,有的乱七八糟,有的追求新生活新文化,有的更加无奈、无赖地万分痛苦,叫作武大郎盘杠子——上下够不着,叫作旧的崩溃了新的又建立不起来,看看给自己剩的,残砖碎瓦,一片废墟,而当真来了新的、冠冕堂皇的自由自主爱情恋情,仍然不伦不类,一切都不配套,一切都未打理好准备好,结果是歪七扭八,捉襟见肘——谁难受谁知道。他悟到,与包办相比,自由恋爱说起来是绝对地美妙,但是,以自由度为分母、以爱情热度为分子的幸福指数,到底比以包办度为分母、以“家齐”(即治理与规范)度为分子的幸福指数高出多少,则是另一道因人而异的算术题,只能答“天知道”?

傅大成关于生活问题(这里集中表现为以爱情生活为代表)的思考延续着倪吾诚们的路子进一步向前。倪吾诚们是鲁迅所说的:“竟有父母愿意儿子吸鸦片的,一吸,他就不至于到外面去,有倾家荡产之虞。”[23]而又“生在有阶级的社会里而要做超阶级的作家,生在战斗的时代而要离开战斗而独立,生在现在而要做给与将来的作品,……恰如用自己的手拔着头发,要离开地球一样,他离不开,焦躁着”[24]的“苟活”者,可又因为时代的、自身的因素有着“我们目下的当务之急,是:一要生存,二要温饱,三要发展。苟有阻碍这前途者,无论是古是今,是人是鬼,是《三坟》《五典》,百宋千元,天球河图,金人玉佛,祖传丸散,秘制膏丹,全都踏倒他”[25]的决绝。然而,转换了时空,在面对人生的更多可能时,傅大成反而显现出更多的“踟蹰不前”:“这就是天意,这就是命运。”相较于倪吾诚们的“决绝”,傅大成们对于爱情、对于生活、对于人生、对于人性有了更多“辩证”的色彩。当反思和白甜美的恋爱时,他感悟到“学而后知不足,得而后知未得,至少是领了工资后才知道自己相当穷,提了干以后才知道自己职阶的低微。这就是人,这就是人性”。甚至又有了倪藻“审父”式的“自审”,病中的大成亦生发出老庄哲学般的顿悟:“死或者通向虚无,四大皆空,四大皆空那么病与死更是空,是空之空,是空之无空,是无空之空与无;然后知道了生而无病无恙无灾无祸是多么恩惠,多么幸运。健康是从前面正面,而疾病是从背面侧面彰明了人生的珍贵与美好。”“傻痴总是与幸福孪生,而聪慧会带来本来可以没有的痛苦。”而种种的“体悟”之后,是对人生、历史、生命的“和解”——“假如生活欺骗了你,生活也注定恩惠了你、抚慰了你、快乐了你、给了你”。

王蒙曾言:“我得益于辩证法良多,包括老莊的辩证法,黑格尔的辩证法,革命导师的辩证法。我更得益于生活本身的辩证法的启迪。”[26](《笑的风》中傅大成亦有类似的话语)早在《青春万岁》中,王蒙就曾借小说人物之口,表达过对“生活”问题的相关思考:

“那么,你以为生活应该怎么样呢?”

“这样问便错了。生活是怎么样就是怎么样,而不是‘应该怎么样。人,生为万物之灵,生活于天地之间,栖息于日月之下,固然免不了外部与内部的种种困扰。但是也必须有闲暇恬淡、自在逍遥的快乐。譬如,”苏君随手拿起藤桌上的笔筒,指着笔筒上的字、画给蔷云看。上面画着古装的一男一女举杯饮酒。题字:“花中真富贵,无事小神仙”。字纹中长着绿霉,“这样一种自然的、无忧无虑的生活情趣,难道不是一种理想吗?”[27]

基于王蒙早年曾担任共青团干部,常与青年打交道的经历背景,上述对话虽出自两个青年之口,但未必不带着作家自己思考的痕迹。杨蔷云和苏君关于“生活”问题的对话显然带有某种意识形态的色彩,他们虽然和书中其他人物乃至作者本人一样,对“新的生活”持主动参与的态度,但由于特殊时期的整齐划一,他们是“人与自我失落”[28]的一代,在某种程度上,也是另一种意义上马尔库塞所谓“单向度的人”。王蒙同一时期的作品《组织部来了个年轻人》,受奥维奇金《区里的生活》影响,小说被文学史视为“干预生活”的代表作,但无论是“组织部”里面的“生活”,抑或“同龄人”林震、赵慧文抑或刘世吾的“生活”,多少总显得那么不如人意。刘世吾历经了组织部的“前生活”,变成了或如鲁迅小说《在酒楼上》中“又飞回来了”“敷敷衍衍,模模糊糊”“就那么回事”的吕纬甫式的人物;赵慧文的爱情婚姻生活也不尽如人意,且不说她的婚姻是否如电视剧《亮剑》中医院政委给护士小田介绍首长那样的“拉郎配”,就是她与林震产生的那种朦胧的情愫,也立即被刘世吾“干预”掐灭。再到王蒙“复出”后被誉为“集束手榴弹”之一的《海的梦》中缪可言对青春难以挽回的悲痛万分……由此,笔者认为正是这种种“生活”的缺憾,使得晚年王蒙更渴望以一种新的生命姿态面对“生活”,进而形成了所谓“生活的辩证法”。看过《王蒙自传》后,会对王蒙借小说人物之口作出的相关论断理解更深,特别是对前作《活动变人形》中的相关情节印象会更加深刻,这些情节很多都是具有作家自身经历的“本事”可供索引的。也正因为有着一个不幸福甚至说可谓痛苦的童年生活,使得他渴望借小说人物进行补偿,又因为他特殊的人生经历,老庄哲学的惠顾,最终得以形成他的人生哲学。王蒙在《笑的风》中借大成之口,如此说道:“社会是不断改革进化变化的,时代是不断创新的,人的思想心理也是有所演变的,十年生聚,二十年教训,三十年半辈子,犹思一搏,能不能生活得更现代、更文明、更丰富、更提升一些?社会在变,生活在变,形势在变,思想情感心理谁能一成不变?我就这么一辈子,我有可能活得更幸福更爱情更精神也更文学,可不可以?”这或许可以回答在另一章中他给小鹃的信中说自己“没有童年,没有少年,不仅仅是被爱情,而且是被许多现代文明所遗忘”的原因了。也因此,傅大成与杜小鹃达成了“人不可以活得过分幸福,过分幸福的人不可能成材,不可能有内涵,不可能坚毅与醇厚,不可能有生活与奋斗的意愿乐趣”的共识。

结 语

王蒙在其自传第一卷《半生多事》中曾经这样表达过对其同乡先贤张之洞的追慕:“南皮出过一个大人物是张之洞,他的弟弟张之万也很有名。在唐浩明的历史小说《张之洞》里,写到张之洞受到的教诲:‘启沃君心,恪守臣节,厉行新政,不悖旧章,我为之叫绝称奇。启沃是对上做宣传启蒙。恪守是讲纪律讲秩序。厉行是志在改革,向前看,一往无前。不悖是减少阻力,保持稳定……中国吗?深了去啦。”[29]虽则说的是同乡先贤,在某种程度上亦可看作是作家晚年的自况。从1953年开始写作长篇小说《青春万岁》走上文坛,几十年来他笔耕不辍,历经“杂色”与“巡游”。正如《我在寻找什么》一文所带给我们的启示那样,作为一个当代文学史上有着独立且独特意义的“文学存在”,他一直有着自己的“追求”(《儒林外史》中所谓“文行出处”)。笔者认为王蒙内蕴上归根结底是一个“传统文人”,或如有学者所说的那样,王蒙是类似苏东坡之类“体文用史”的文人,“体文就是说苏东坡的本质是文人,但他在对具体事物的处理上却能用‘史的变通来对待之,因而不像司马光‘体史用经般地固执,也不像王安石‘体文用经样的死板,而是与时俱进,显得通达洒脱,顺时随俗,适于自便。”[30]这一特点并不是在王蒙晚年才凸显出来,只不过随着年龄的增长,更其明显。他的人生哲学中既有马克思辩证法的影子,但更多的可能是来自传统中国文化中儒释道合一的潜移默化影响,特别是后来他精心于研究的传统文化老庄哲学。他离开了“组织部”也不再是“青年人”,但“对于青春,对于爱情,对于生活的信念、革命的原则与理想,仍然忠贞不渝,一往情深”,但他的歌“不可能再是少年的小夜曲”,因为他已经懂得了“凡是存在的都是合理的”,懂得了“讲‘费厄泼赖,讲恕道,讲宽容和耐心,讲安定团结。尖酸刻薄后面我有温情,冷嘲热讽后面我有谅解,痛心疾首后面我仍然满怀热忱地期待着。”[31]故而作为“写作的老年”的“老年的写作”《笑的风》,既有《论语》中“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩”的乐天知命,又有着《三国演义·卷首词》“一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中”那种对历史的淡然处之。

无论是以“季节系列”小说试图对人生进行总结,抑或自觉地进行三部自传的写作,在潜意识中,王蒙都将之视为自己又一个“拐点”(按:此处“拐点”侧重于“人生阶段”含义)——晚年的到来。长篇小说《笑的风》回溯式的写作,或即一种明证:在追求时代之“史”的同时,力图以“传”对“大浪”中的“水滴”“树碑立传”,以悲悯同情之心关注时代风云中的个体生命;在回溯生命与时代的历程中,饱含热情与诗意;经历了人生种种境遇之后形成自己独特的“生命的辩证法”。在“体文用史”型传统文化人格的关照下,上述三个方面或成为我们走进晚年王蒙创作及生命哲学的重要线索。

参考文献:

[1]王干.王蒙《笑的风》:假如生活欺骗了你[N].文艺报,2020-07-27(005).

[2]牟宗三.汉宋知识分子之规格與现时代知识分子立身处世之道[M]//祝勇,编.知识分子应该干什么.北京:时事出版社,1999:106.

[3][18][19]王蒙.红楼启示录[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2017:5,118,83.

[4]鲁迅.《十二个》后记[M]//鲁迅全集(第七卷).北京:人民文学出版社,2005:312.

[5]王蒙.致读者[M]//笑的风.北京:作家出版社,2020.

[6][英]杰弗里·丘比特.历史与记忆[M].王晨凤,译.南京:译林出版社,2021:28.

[7][德]阿斯特莉特·埃尔,安斯加尔·纽宁,主编.文化记忆研究指南[M].李恭忠,李霞,译.南京:南京大学出版社,2021:416-417.

[8][10]王蒙,单三娅.你追求了什么?——王蒙、单三娅关于长篇小说《笑的风》的对话[N].光明日报,2020-6-10(014).

[9][13][14]陈平原.中国小说叙事模式的转变[M].北京:北京大学出版社,2010:197,218,218.

[11][12]王德威.史诗时代的抒情声音[M].台北:麦田出版社,2017:47,82.

[15]王蒙.雨在义山[M]//王蒙文集(第22卷).北京:人民文学出版社,2020:409.

[16]李永建.王蒙的“季节”系列对《红楼梦》技法上的继承——“季节”系列与《红楼梦》系列论文之二[J].淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版),2005(01):109-114.

[17]王蒙.《锦瑟》的野狐禅[M]//王蒙文集(第22卷).北京:人民文学出版社,2020:449.

[20]舒晋瑜,王蒙.时代的汹涌与奔腾前所未有[N].中华读书报,2020-06-17(011).

[21]任帅军.《1844年经济学哲学手稿》与《神圣家族》中的生活思想[J].上海理工大学学报(社会科学版),2020,42(01):59-66.

[22]鲁迅.“这也是生活”……[M]//鲁迅全集(第六卷).北京:人民文学出版社,2005:623-624.

[23]鲁迅.北京通信[M]//鲁迅全集(第三卷).北京:人民文学出版社,2005:55.

[24]鲁迅.论“第三种人”[M]//鲁迅全集(第四卷).北京:人民文学出版社,2005:452.

[25]鲁迅.忽然想到·六[M]//鲁迅全集(第三卷).北京:人民文学出版社,2005:47.

[26]王蒙.我的人生哲学[M]//王蒙文集(第45卷).北京:人民文学出版社,2020:199.

[27]王蒙.青春万岁[M]//王蒙文集(第1卷).北京:人民文学出版社,2020:55.

[28]丁帆,王世城.十七年文学:“人”与“自我”的失落[M].开封:河南大学出版社,1999.

[29]王蒙.王蒙自传 第一部·半生多事[M].北京:北京联合出版公司,2017:4.

[30]郭宝亮.论王蒙的文化心态及其传统认同[M]//宋炳辉,张毅,编.王蒙研究资料(下).天津:天津人民出版社,2009:698.

[31]王蒙.我在寻找什么?——《王蒙小说报告文学选》自序[N].文艺报,1980(10).

注:本文以王蒙的单行本长篇小说《笑的风》(作家出版社,2020年4月版)为准进行原文引用及探讨。

作者单位:南京师范大学文学院